Aspectos doctrinarios y jurisprudenciales de la propiedad horizontal en el Derecho nacional y en el Derecho comparado*

Juan Adrian OLIVA GUTIÉRREZ** Mauri Alexander CORDERO LARA***

|

RESUMEN: En el presente artículo se abordará la figura de la propiedad horizontal o llamada también por la doctrina como propiedad por departamentos, dominio horizontal, entre otras; de manera que, en la primera parte, se esbozarán los inicios de su aparición y su influencia en nuestro ordenamiento nacional; mientras que, en la segunda parte, se desarrollará su base normativa en nuestro ordenamiento nacional al igual que sus leyes especiales. En tanto, en la tercera parte de este artículo, se presentarán aspectos generales de su constitución, los bienes y los servicios de uso exclusivo o comunes y otros; asimismo, en una penúltima parte, se tocarán aspectos jurisprudenciales y finalmente su tratamiento jurídico en el Derecho comparado. Abstract: This article will discuss the figure of horizontal property or also called the doctrine of property by apartments, horizontal domain, among others; so that, in the first part, will outline the beginnings of its appearance and its influence in our national system; while, in the second part, will be developed its regulatory basis in our national system as well as its special laws. Meanwhile, the third part of this article will present general aspects of its constitution, the goods and the services of exclusive or common use, and others; likewise, in the penultimate part, jurisprudential aspects will be discussed and, finally, its legal treatment in Comparative Law. |

|

Palabras clave: Propiedad horizontal / Copropiedad / Bienes Keywords: Horizontal property / Co-ownership / Property |

Recibido: 02/12/2022 Aprobado: 16/12/2022 |

MARCO NORMATIVO

Código Civil peruano. Decreto Legislativo N° 295: arts. 1097, 1117, 1989, 1993, 1996 y 2002.

Ley N° 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común.

INTRODUCCIÓN

Partamos de un caso práctico, extraído de la vida diaria: Juan Pérez, padre de dos hijos y esposo de María, por razones de seguridad y comodidad, decide adquirir un departamento en la urbanización La Merced, de la ciudad de Trujillo. Dicho departamento forma parte de un edificio de quince pisos; el cual cuenta con dos ascensores, un patio recreacional, una playa de estacionamiento, entre otros. Asimismo, los titulares han constituido la correspondiente junta de propietarios, la cual se halla sujeta a su respectivo reglamento interno.

Juan Pérez, al convertirse en propietario de su inmueble, se encuentra facultado en el uso y disfrute de los espacios comunes que presenta el edificio, tal es el caso de pasadizos, escaleras, jardines, sótanos, azoteas y demás lugares que puedan existir.

Además, no solamente comparten lugares entre sus miembros, sino que, adicionalmente, los servicios de alumbrado eléctrico, guardianía, baja policía y demás son pagados por cada uno de los residentes del edificio.

De lo expuesto líneas arriba, se ha graficado una de las tantas expresiones que conlleva la “propiedad horizontal”, la misma que puede estar presente en los casos de vivienda como quintas, departamentos, condominios u centros comerciales de ser el caso. Cabe hacer mención que, inicialmente, esta figura hizo su primera aparición en el Código Civil de 1936, de tal manera que sentó las primeras bases de la propiedad horizontal en la judicatura peruana.

Posteriormente, con la vigencia del Código Civil de 1984, nuestro Legislador reguló esta figura y sin mayor alcance en su artículo 958, la misma que se remite a su normativa especial: Ley N° 27157 (Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común), así como también en su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2000-MTC y el TUO del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA y demás leyes afines.

Por lo expuesto en las líneas anteriores, a lo largo de este trabajo, desarrollaremos las aristas correspondientes a la materia de estudio, la cual acarreará consigo los alcances doctrinarios y jurisprudenciales de nuestra legislación nacional.

I. LOS PRIMEROS INICIOS DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL

Autores como Ramírez Cruz (2017, p. 385) consideran que la propiedad horizontal tuvo un origen en el Lejano Oriente, específicamente en las antiguas civilizaciones tales como Caldea, Egipto y Grecia. Asimismo, hace un hincapié en una errónea concepción de un sector de la doctrina, al afirmar que Roma fue la cuna de la propiedad horizontal, puesto que no es cierto y es confundida con la copropiedad.

Encontramos también a Sotela (1971), quien sostiene lo siguiente:

[…] ya en el derecho babilónico se conoció el antecedente de la venta de una porción “divisa” de una casa; se cita también la venta de la planta baja de una casa en la que el vendedor se reservó el piso de encima, ocurrido todo ello en la época del rey Inmeroum de Sippar, 2.000 años antes de Jesucristo. (p. 5)

Arias Schreiber (2011) trae a colación un hecho presentado por Joao Batista Lopes, citando a Racciati, en donde menciona el caso Rennes, ocurrido durante la Edad Media:

[…] ciudad en la cual un incendio de grandes proporciones obligó a edificar viviendas para 8.000 personas contándose con escasos recursos de dinero y espacio, lo que determinó que los interesados tuvieran que agruparse en comunidades de tres o cuatro familias, construyéndose edificios altos divididos en departamentos. Cita este autor también a Grenoble, ciudad de poca superficie encerrada entre murallas, cuyas características hicieron que se adoptase el sistema de predios divididos en apartamentos, dando así lugar a la regulación jurídica de la propiedad horizontal. (p. 299)

Respecto a esta misma ciudad (Grenoble), Torres Vásquez (2016) trae a colación su importancia en cuanto a su edificación resaltando que “las ciudades eran amuralladas o limitaban con el mar, las escasas dimensiones geográficas, unidas a un importante crecimiento demográfico propio de la época, crearon la necesidad de extender las construcciones hacia arriba, utilizando el espacio aéreo” (p. 80).

De lo expuesto por los autores citados, la propiedad horizontal surge como una necesidad socioeconómica, esto es, la búsqueda de mantener a grupos de personas en determinados espacios geográficos, en donde puedan realizar actividades comunes tales como cultivo, recolección de alimentos, crianza o caza de animales, entre otros. De esta manera, conforme el número de habitantes aumentaba, la necesidad de reagruparlos limitaba las funciones que realizaban, en virtud del cual se despertó una mira en las viviendas unas encimas de otras.

Ya para el siglo XV, la propiedad horizontal es concebida por el Derecho francés, tal como señala Sotela (1971):

Cuando el Código Napoleónico se promulgó, fue necesario tomar en cuenta esta institución, la cual fue sancionada por medio del artículo 664 […] Las bases para este artículo fueron dadas por el insigne tratadista Pothier. Su texto traducido es el siguiente: “Cuando los diferentes pisos de una casa pertenecen a diversos propietarios, si los títulos de propiedad no regulan el modo de hacer las reparaciones y construcciones, [e]stas deben ser hechas como sigue: las paredes maestras y el techo están a cargo de todos los propietarios, cada uno en proporción del valor del piso que le pertenece. El propietario del primer piso hace, a partir del primero, la escalera que conduce a su casa, y así sucesivamente. (p. 8)

Otro escenario de la historia que es mencionado por Gonzales Barrón (2021) es el acontecido en el noroeste de la Europa del siglo XIX:

[…] cuando los grandes movimientos poblacionales del campo a la ciudad se producen como consecuencia de la Revolución Industrial, sin dudas apoyado por los avances de la técnica constructiva (empleo de hormigón, estructuras de hierro, nuevos materiales de construcción más seguros, etc.); todo lo cual conduce a construcciones verticales de mayor altura. (p. 439)

A la luz de la influencia europea, los países latinoamericanos y centroamericanos no fueron ajenos en regular la propiedad horizontal en sus propios ordenamientos jurídicos, tal como presentan Blanco, Merchán y Ochoa (2020), quienes sobre esta figura señalan lo siguiente:

[…] se ha seguido el viejo sistema francés relativamente a la propiedad horizontal. La república del Perú tiene organizado su sistema de propiedad horizontal en los artículos 855 a 857 del Código Civil; la obra, siguiendo el sistema francés, se limita a dar algunas reglas para observar en cuanto a reparaciones y conservación del inmueble. El Ecuador reglamenta la propiedad horizontal en el artículo 846 de su Código Civil, disposición que, si bien es cierto, más completa que las de otros países apegados al modelo francés, no deja por ello de resentirse de su influencia. Venezuela posee el artículo 683 del Código Civil, calcado del Código francés, con tímidas reformas tomadas de la ley italiana. Honduras y Guatemala (artículos 412 y 1.265 del C. C., respectivamente), transcriben textualmente el precepto español. Otro tanto sucede en Méjico (artículo 951 del C. C.). En Panamá a pesar de existir el artículo 404 del Código Civil, transcrito del modelo francés, y estar, por consiguiente, permitida la división horizontal de la vivienda, no ha tenido el sistema la menor importancia práctica. (p. 95) (énfasis agregado)

Finalmente, como se ha apreciado, esta figura objeto de investigación ha pasado por un proceso de transición, desde la aparición del hombre como individuo en la sociedad y su convivencia con el grupo, hasta las potenciales vicisitudes de su regulación en el Derecho comparado y nuestra legislación nacional, la misma que se encuentra sujeta en una relación directamente proporcional entre el crecimiento demográfico y la necesidad de regular nuevos alcances para su protección.

II. NOCIONES GENERALES

1. Concepto

Los profesores españoles Díez-Picazo y Gullón Ballesteros (1997) consideran que la propiedad horizontal consiste en lo siguiente:

[…] una propiedad de carácter complejo y especial, resultante de la suma de elementos privativos y comunitarios. La propiedad sobre elementos privativos no es una propiedad normal, ya que[,] si bien es cierto que el piso se disfruta en exclusiva, las limitaciones que se establecen son tan amplias que vienen a desvirtuar el derecho de propiedad […] parece más adecuado aproximar el concepto de propiedad horizontal a un fenómeno de carácter social o comunitario. (p. 259)

Por su parte, un sector de la doctrina argentina concibe que la propiedad horizontal es aquella expresión que:

[…] se ha difundido, ya en el curso del siglo XX, para designar el derecho, común en parte y privativo en otra, resultante de corresponder una misma casa a distintos propietarios, dueños exclusivos cada uno de ellos de un piso, departamento u otra vivienda independiente. (Cabanellas de Torres, 2006, p. 469)

En tanto, la doctrina nacional considera que la figura presentada es “una modalidad particular de propiedad que se produce cuando el dominio de los diferentes pisos, o las secciones, departamentos o locales en que se divide cada edificio o modalidad multifamiliar, puede pertenecer o corresponder a varias personas” (Ramírez Cruz, 2017, p. 338).

Asimismo, también contamos con el concepto propuesto por Montúfar y Silva (2022), quienes señalan lo siguiente:

[…] la propiedad horizontal es un régimen complejo porque no se agota con la determinación del elemento privado y del elemento común de una edificación, sino que constituye una forma de gobierno diseñada para permitir la coexistencia de una pluralidad de propietarios de secciones de propiedad exclusiva que deben decidir a través de una junta de propietarios (que actúa como un órgano colegiado) o de su presidente, sobre la administración, conservación y funcionamiento de los bienes y servicios comunes. (pp. 893-984)

De aquel derrotero dogmático, se aprecia que la propiedad horizontal es aquella modalidad especial de la propiedad, la cual se encuentra sujeta a la Ley N° 27157 y su reglamento respectivo; la misma que permite a cada propietario de quinta, departamento, condominio, entre otros, el uso y disfrute de espacios comunes, así como también la protección de espacios exclusivos que son intangibles a cada propietario.

2. Notas distintivas

González Linares (2012, p. 586) nos presenta aspectos propios de la copropiedad y de la propiedad horizontal, pues si bien presentan rasgos comunes, el autor hace una diferenciación entre ambas figuras:

|

COPROPIEDAD |

PROPIEDAD HORIZONTAL |

|

Existe una pluralidad de personas, con derechos fraccionados en cuotas ideales, sobre un bien común. |

Existen propietarios independientes o exclusivos de una parte determinada físicamente del bien. |

|

El dueño carece de la aprehensión material de la parte o proporción que según su cuota-parte le corresponde. |

El propietario tiene el goce y disfrute individual del bien (concentra la posesión material y la propiedad), puede disponer, gravar, arrendar, etc. |

|

No es una persona jurídica, sino, legalmente, da origen a un patrimonio autónomo. |

Puede dar origen a una persona jurídica, por ejemplo, un consorcio. |

|

La copropiedad tiene su positividad –básicamente– en la ley común. |

Se halla regulada por una normatividad especial como dispone el artículo 958 del Código Civil (Ley N° 27157, D. S. N° 008-2000-MTC). |

Por su parte, Varsi Rospigliosi (2019, p. 225), resaltando las formas especiales de propiedad, a diferencia del primer autor, tales como propiedades popular, intelectual y horizontal, distingue lo siguiente:

|

PROPIEDAD POPULAR |

PROPIEDAD HORIZONTAL |

PROPIEDAD INTELECTUAL |

|

Caso específico de los asentamientos humanos. En estos, el derecho de propiedad se ha construido en gran parte por la acción directa del poblador, edificándose desde la precariedad de la invasión y consolidándose por acciones propias y el reconocimiento de las autoridades. |

Caso del condominio o unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común (antiguamente denominada propiedad horizontal: art. 958; el Código la trata con |

Llamada propiedad de las ideas, propiedad del |

De los autores en mención, se observa que la piedra angular es la “propiedad”, en tanto y en cuanto dicha definición permite a cada propietario ejercer el poder jurídico regulado en el artículo 923 del Código Civil vigente sobre los bienes de su propiedad. Teniendo como base lo señalado por el texto sustantivo, la propiedad horizontal está encaminada en la protección de cada uno de sus propietarios, quienes residen en un bien inmueble común.

Finalmente, podemos señalar que la particular característica diferenciadora de esta figura está enfocada en la delimitación de espacios específicos que son únicamente exclusivos para determinados usuarios, quienes podrán usar, disfrutar, disponer y reivindicar espacios abiertos que son de dominio a cada uno de los propietarios.

3. Importancia

De acuerdo con el boletín informativo del INEI (2022), se ha llegado a constatar que la población peruana alcanzó los 33 396 700 habitantes. Asimismo, según la misma fuente, se comenta la evolución de la población de nuestro país señalando lo siguiente:

En la década del cuarenta, el 64,6 % de la población peruana residía en el área rural y el 35,4 % en el área urbana. Después de 32 años, la población peruana revierte su ruralidad y pasa a ser una población mayoritariamente urbana, como lo registra el Censo del año 1972, que encontró que el 59,5 % de peruanos vivían en el área urbana. El Censo de 1981 […] señaló que esta proporción alcanzó el 65,2 % y en 1993 el 70,1 %. Igualmente, los dos últimos censos realizados en el siglo XXI […] confirman esta tendencia, ya que en el año 2007 el 75,9 % de la población peruana residía en la zona urbana y en el 2017 el 82,4 %. Este proceso de urbanización que caracteriza a la población peruana […] se debe a las migraciones internas del campo a las ciudades.

De la glosa, se propicia un aumento porcentual de quienes deciden residir en zonas urbanas. Es así como, conforme transcurra el tiempo, el factor demográfico será visto con mayor atención, motivo por el cual la necesidad de construir nuevas viviendas será objeto de tutela por parte del Estado.

Respecto a lo último, según datos de Capeco (2022), un análisis estadístico de las ventas de viviendas en nuestro país, se indica lo siguiente:

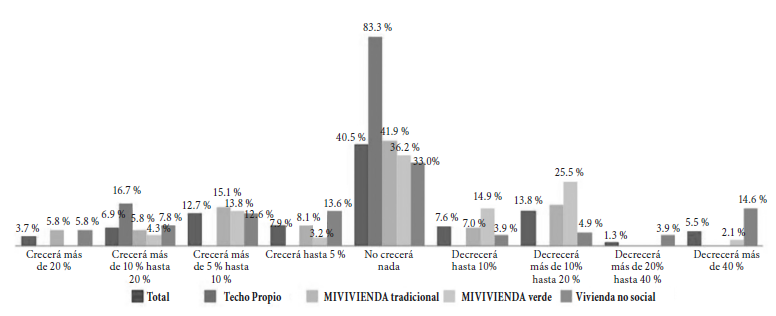

Al profundizar en el análisis sobre las perspectivas en el nivel de ventas de unidades de vivienda para el presente año, se advierte que el 41 % de las promotoras inmobiliarias entrevistadas estiman que no sufrirían variación alguna, proporción que se eleva a 83 % entre quienes se encuentren en el sub-segmento Techo Propio y a 42 % en el caso de MIVIVIENDA Tradicional […]. El 31 % de inmobiliarias mencionó que sus volúmenes de ventas se elevarían, pero en el caso de la vivienda no social y MIVIVIENDA Tradicional, esta previsión comprende a una proporción mayor de empresas: 40 % y 35 %, respectivamente. Finalmente, un 28 % piensa que su fracturación caería. (p. 16)

Figura 1

Perspectivas del nivel de ventas de viviendas (en unidades), por segmento, en 2022, respecto a 2021, por rangos de variación

|

|

Fuente: Encuesta de expectativa del Informe Económico de la Construcción de Capeco.

De los datos estadísticos presentados, es claro y evidente el crecimiento porcentual del número de habitantes en áreas urbanas, lo cual va a generar un aumento en la búsqueda de viviendas. De esta manera y ante la necesidad de encontrar un espacio geográfico para residir, la figura de la propiedad horizontal sale a relucir.

Es ahí su importancia, puesto que, por medio de esta figura, lo que se busca es una convivencia en armonía entre los propietarios; de tal manera que obligaciones, derechos e infracciones serán llevados de la forma más pacífica y sujeta a un reglamento interno, donde cada uno de estos se comprometerán a cumplir.

III. REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL

Al ser la propiedad horizontal “una modalidad de la propiedad en la que coexisten bienes de dominio exclusivo y bienes de dominio común” (Avendaño Arana, 2020, p. 344), corresponde primero analizar su regulación no como la propiedad horizontal en sentido estricto, sino como la propiedad en términos generales.

Realizando un tratamiento de acuerdo con la jerarquía normativa, encontramos dicha regulación desde la Constitución Política del Perú, en el Código Civil de manera expresa, pero no específica –pues únicamente contiene un artículo remisivo–, y en las leyes especiales donde sí se encuentra regulada de forma específica. A continuación, se detallan las normas pertinentes de cada texto legal mencionado respecto a la propiedad y la propiedad horizontal.

1. Constitución Política del Perú

Nuestra carta magna regula el derecho a la propiedad, la misma que se encuentra prevista en su artículo 2, inciso 16:

Artículo 2. Derechos fundamentales de la persona

Toda persona tiene derecho […]:

16. A la propiedad y a la herencia […].

Del citado artículo se desprende el derecho a la propiedad horizontal, sin embargo, es preciso delimitar el concepto de derecho de propiedad reconocido constitucionalmente como derecho fundamental.

El derecho a la propiedad es un derecho universal e inherente a la persona; razón por la cual Bernales (2012) afirma que “[…] aquí se consagra una posibilidad abierta a todos; un derecho formal que impide prohibiciones en el acceso a Ia propiedad y en la posibilidad de ser propietario”. (p. 148)

Por su parte, Rosas Alcántara (2015) señala lo siguiente:

La doctrina moderna considera al derecho de propiedad (como todo derecho subjetivo), como el poder unitario más amplio sobre la cosa, como un señorío global, donde las llamadas facultades o derechos del propietario no son una serie de sumandos cuya adición constituye la propiedad, sino son solo aspectos parciales del señorío total que esta es. (p. 227)

El derecho de propiedad guarda una relación intrínseca con el régimen económico que adopte cada nación. “El reconocimiento de la propiedad como derecho constitucional constituye un elemento fundamental en el régimen económico previsto en la Constitución” (Castillo Córdova, 2020, p. 395).

En ese sentido, en palabras de Ariño Ortiz, citado por Gonzales Barrón (2018):

La propiedad es el presupuesto de la libertad económica y, por consiguiente, en muchos casos, de la misma libertad política, en tanto existe una directa relación entre lo que “uno posee” y en el poder o capacidad de ordenar la propia vida frente a los terceros o el Estado, que es justamente la libertad social y política. (p. 58)

Por otro lado, cabe indicar que esta norma constitucional, la cual ha sido reconocida como derecho fundamental, debe ser concordada con el artículo 1:

Artículo 1. Defensa de la persona humana

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Sobre la base de lo señalado anteriormente, el derecho a la propiedad adquiere una protección jurídica del Estado a través de la ley. Razón por la cual “[e]s necesario, por lo tanto, analizar la propiedad en sus aspectos jurídicos y, más concretamente, como derecho fundamental de las personas” (Avendaño Valdez, 2015, p. 282).

Es por ello por lo que los derechos reales y, en específico, el derecho a la propiedad están referidos a la vinculación del sujeto con la cosa (el bien) y poseen un carácter patrimonial inseparable por su propia naturaleza. Si bien es cierto, actualmente, podemos analizar el tema desde un punto de vista jurídico y legal, anteriormente, dicha vinculación existía, pero tal vez no se encontraba aún regulada.

En ese orden de ideas, nos referimos al contexto del origen de la humanidad y cómo las personas se vinculaban con herramientas de trabajo o de cocina, con territorios, etc. Es por ello por lo que, con mucha razón, Chanamé Orbe (2015) señala que “[l]a propiedad es una de las grandes conquistas de la civilización que ha impulsado el desarrollo económico y ha generado los derechos patrimoniales” (p. 264).

2. Código Civil

Nuestro primer Código Civil de 1852, si bien fue influenciado por el texto civil napoleónico, de tal suerte que no presentó una regulación específica sobre la propiedad horizontal, por el contrario, solo se limitó a señalar los efectos del dominio de la propiedad y sus alcances, tal como se aprecian en los artículos 460 al 464 del mencionado texto legal.

Sin embargo, es en el Código Civil de 1936 en el que se reguló por primera vez esta figura bajo los siguientes apartados:

Artículo 855. Los pisos de un edificio pueden pertenecer a diferentes propietarios, y si no existen pactos, se observarán las reglas siguientes:

1. Las paredes maestras y las medianeras, los techos, las puertas de entrada y las demás obras que sirvan a todos serán costeadas en proporción al valor de cada piso;

2. Al propietario de cada piso le corresponde costear el suelo de su piso; y al del último, el techo del suyo;

3. Las escaleras se costearán por los dueños de los pisos a que sirvan, según el valor de cada piso;

El alcantarillado y las aceras y pavimentación de la calle se pagarán a prorrata entre todos.

Artículo 856. Se necesita el consentimiento de los dueños de todos los pisos para levantar otros, y para los demás trabajos que disminuyan el valor de aqu[e]llos.

Artículo 857. En los casos de los dos artículos anteriores y en los no previstos en ellos, el juez resolverá en atención a las circunstancias y según las reglas de equidad.

Posteriormente, en el Código Civil vigente, el Legislador nacional opta por una escueta regulación, presentando el siguiente tenor:

Artículo 958.

La propiedad horizontal se rige por la legislación de la materia.

Sobre la glosa citada, es preciso indicar que el citado artículo es remisivo respecto a la propiedad horizontal, además de estar regulada dentro de las disposiciones generales de la propiedad predial (subcapítulo I, capítulo tercero, título II, sección tercera, libro V del Código Civil).

Sin embargo, es importante destacar que existen diferencias respecto a la extensión entre la propiedad predial y la propiedad horizontal. Sobre dicha diferencia, Avendaño Arana (2020) señala lo siguiente:

La propiedad de los predios se extiende al subsuelo y [al] sobresuelo de manera ilimitada, hasta donde es útil al propietario (artículo 954 del Código Civil). En la propiedad horizontal (en el caso de edificios) el dominio exclusivo se extiende hasta el límite de las secciones de arriba y de abajo. Hay, si se quiere, una propiedad superpuesta sobre otra. De allí proviene precisamente el nombre de propiedad horizontal. (p. 401)

En relación con ello, el artículo 954 del Código Civil vigente, respecto a la propiedad predial, prescribe lo siguiente:

Artículo 954.

La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho.

La propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimiento y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales.

En cambio, ello no ocurre en la propiedad horizontal, el subsuelo es de propiedad común. Es decir, la propiedad horizontal “supone la existencia de una edificación o conjunto de edificaciones integradas por secciones inmobiliarias de dominio exclusivo, pertenecientes a distintos propietarios, y bienes y servicios de dominio común” (Arias Schreiber, 2011, p. 301).

3. Leyes especiales

La regulación del derecho a la propiedad horizontal tiene como antecedente la Ley N° 10726 de fecha 1 de diciembre de 1946. Dicha Ley fue reglamentada trece años después mediante Decreto Supremo N° 25 de fecha 6 de marzo de 1959 y modificado por Decreto Supremo N° 156 de fecha 22 de julio de 1965.

Sin embargo, como es de esperar, la Ley en mención trajo consigo aspectos relevantes, pero con ciertos defectos y omisiones que, a decir de Montúfar y Silva (2022), señalan lo siguiente:

Como principales defectos y omisiones en la Ley N° 10726 y su reglamento, advertimos las siguientes: (i) la propiedad horizontal solamente era aplicable para las edificaciones en altura, excluyéndose a las edificaciones tipo quinta y otras edificaciones en que las secciones de propiedad exclusiva no estaban superpuestas en el plano vertical[,] sino que se configuraban en la denominada “propiedad horizontal tumbada” donde el elemento privativo y el elemento común podían individualizarse a nivel de suelo; (ii) la dificultad de la convocatoria para una sesión de junta de propietarios[,] pues debía recurrirse a la vía judicial, situación que encarecería y dificultaba su realización; (iii) la dificultad para adoptar acuerdos[,] pues en la mayoría de los casos se requería la unanimidad de los propietarios; y […] (iv) la falta de obligatoriedad de inscripción del reglamento interno como acto previo para las independizaciones y transferencia de dominio de las secciones de propiedad exclusiva, que conllevó […] la existencia de edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal de manera oculta e informal[,] pues su existencia no constaba en una inscripción registral que le hiciera oponible a terceros. (p. 896)

Posteriormente, el 14 de marzo de 1978 se aprobó el Decreto Ley N° 22112 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-78-VC de fecha 27 de abril de 1978. Las modificaciones e incorporaciones en la presente Ley y su reglamento lo que buscaron fue subsanar las omisiones y defectos de la Ley N° 10726 y su reglamento.

Actualmente, la propiedad horizontal se encuentra regulada por la Ley N° 27157 publicada el 20 de julio de 1999 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2000-MTC modificado por Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA. A continuación, se presenta un cuadro con la evolución normativa de las leyes especiales que regulan la propiedad horizontal en Perú:

|

LEY |

REGLAMENTO |

|

Ley N° 10726 (01/12/1946) |

Decreto Supremo N° 25 de fecha 6 de marzo de 1959 modificado por Decreto Supremo N° 156 de fecha |

|

Decreto Ley N° 22112 (04/03/1978) |

Decreto Supremo N° 019-78-VC (27/04/1978) |

|

Ley N° 27157 (20/07/1999) |

Decreto Supremo N° 008-2000-MTC modificado |

La ley especial vigente sobre propiedad horizontal (la cual adquiere la denominación de Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común) es la Ley N° 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común.

Ahora bien, respecto al objeto de la Ley N° 27157, el artículo 1 del título preliminar señala lo siguiente:

Artículo 1. Del objeto de la Ley

La presente Ley establece los procedimientos para el saneamiento de la titulación y de unidades inmobiliarias en las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común, tales como departamentos en edificios, quintas, casas en copropiedad, centros y galerías comerciales o campos feriales, otras unidades inmobiliarias con bienes comunes y construcciones de inmuebles de propiedad exclusiva, así como el procedimiento para la tramitación de la declaratoria de fábrica y el régimen legal de las unidades inmobiliarias que comprenden bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común.

Sobre el particular, Torres Vásquez (2016) menciona lo siguiente:

Las unidades inmobiliarias en las que existen bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común que se someten a uno de los dos regímenes contemplados en la Ley N° 27157, es decir, al régimen de propiedad horizontal (régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común) o al régimen de independización y copropiedad, el dominio respecto de las secciones exclusivas se encuentra limitado en cierto modo, por cuanto el propietario deberá recurrir al consentimiento de la junta de propietarios para efectos de realizar actos respecto de su propiedad que pudiera afectar al resto de secciones exclusivas o a los bienes comunes. (p. 24)

El Decreto Supremo N° 008-2000-MTC, que aprueba el reglamento de la Ley N° 27157, es otra ley especial que regula la propiedad horizontal. La sección tercera, título I, de dicho reglamento contiene las siguientes normas generales:

Artículo 125. Objeto y alcances

La presente sección norma el régimen legal al que deberán someterse las unidades inmobiliarias en las que coexistan secciones de propiedad exclusiva y bienes y/o servicios comunes.

Su aplicación es obligatoria cuando las secciones que la conforman pertenezcan a dos o más propietarios y optativa cuando pertenezcan a uno solo.

Artículo 126. Unidades inmobiliarias reguladas por este reglamento

Las unidades inmobiliarias que comprenden bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común, reguladas por el presente reglamento, son:

a) Edificios de departamentos de uso residencial, comercial, industrial o mixto.

b) Quintas.

c) Casas en copropiedad.

d) Centros y galerías comerciales o campos feriales.

e) Otras unidades inmobiliarias con bienes comunes.

Artículo 127. Opción de régimen

Al momento de solicitar la inscripción del reglamento interno, el o los propietarios de las secciones exclusivas deberán optar entre los regímenes siguientes:

a) Propiedad exclusiva y propiedad común.

b) Independización y copropiedad.

Ambos regímenes podrán coexistir en una misma unidad inmobiliaria, por bloques o sectores.

Los regímenes de propiedad exclusiva, de propiedad común, de independización y de copropiedad son definidos por el mismo cuerpo normativo.

Artículo 128. Concepto

El régimen de independización y copropiedad supone la existencia de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva susceptibles de ser independizadas y bienes de uso común, sujetas al régimen de copropiedad regulado en el Código Civil. Las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva comprenden necesariamente el terreno que ocupa cada una.

S[o]lo se puede optar por este régimen en el caso de las unidades inmobiliarias mencionadas en los incisos b), c), d) y e) del art. 126 de este reglamento, siempre que estén conformadas por secciones de un solo piso o que, de contar con más de un piso, pertenezcan a un mismo propietario y los pisos superiores se proyecten verticalmente sobre el terreno de propiedad exclusiva de la sección.

Esta opción debe constar en el FUO.

Artículo 129. Concepto

Es el régimen jurídico que supone la existencia de una edificación o conjunto de edificaciones integradas por secciones inmobiliarias de dominio exclusivo, pertenecientes a distintos propietarios, y bienes y servicios de dominio común. Cuentan con un reglamento interno y una junta de propietarios.

Con base en la glosa citada, es menester indicar que el régimen de propiedad exclusiva y común, como bien expone Gonzales Barrón (2021), “surge como consecuencia de la pluralidad de titulares que coexisten en un edificio o complejo inmobiliario y que comparten elementos comunes, lo cual genera más cercanas relaciones de vecindad y convivencia” (p. 446).

En tanto, el régimen de independización y copropiedad “supone la existencia de secciones inmobiliarias de propiedad exclusiva susceptibles de ser independizadas y bienes de uso común sujetos al régimen de copropiedad regulado en el Código Civil” (Torres Vásquez, 2016, pp. 23-24).

Por su parte, Meneses Gómez (2020), al referirse a las diferencias entre ambos regímenes, señala lo siguiente:

La gran diferencia teórica y práctica […] radica en el tratamiento otorgado a los llamados bienes comunes, ya que en el caso del régimen de propiedad exclusiva y común existe una copropiedad especial, inseparabilidad y de permanencia, lo cual discrepa en caso del régimen de independización y copropiedad, ya que estos se rigen por las normas del Código Civil. (p. 69)

Ahora bien, se procederá esquematizar lo señalado en la tabla que presentamos a continuación:

|

|

RÉGIMEN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA O DE PROPIEDAD COMÚN |

RÉGIMEN DE INDEPENDIZACIÓN Y DE COPROPIEDAD |

|

SIMILITUDES |

En ambos regímenes las secciones exclusivas se independizan registralmente. |

|

|

Tienen un reglamento interno. |

Tienen un reglamento de copropietarios. |

|

|

DIFERENCIAS |

El terreno sobre el que está construida la edificación es común entre todos los propietarios. |

El terreno de cada sección es exclusivo al propietario. |

|

Respecto de los bienes comunes, hay comunidad. |

Respecto de los bienes comunes, hay copropiedad. |

|

|

Está prohibida la partición de los bienes comunes. |

Sí se puede dar la partición. |

|

Para mayor comprensión acerca de los regímenes de la Ley N° 27157, es necesario comprender qué se entiende por bienes de propiedad exclusiva, bienes de propiedad común, servicios comunes, reglamento interno, junta de propietarios, función ejercida por presidente o directiva de junta de propietarios o por administrador general y la extinción del régimen de propiedad horizontal. Las mismas que se explicarán en las siguientes líneas.

IV. BIENES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA

Si pensamos en un edificio de diez pisos con cuarenta departamentos (cuatro departamentos por piso), nos encontramos ante la propiedad horizontal, puesto que existirán secciones de propiedad exclusiva (cada departamento) y secciones de propiedad común (muros, escaleras, etc.). Cada departamento debe estar debidamente delimitado y debe aprovecharse de acuerdo con las facultades que tiene el dueño en su calidad de propietario.

Gómez, citado por Gonzales Barrón (2013), menciona al respecto que “[l]as secciones privativas necesitan contar de un espacio suficientemente delimitado, susceptible de aprovechamiento unitario, cuyo aprovechamiento pertenezca a una persona o a varias en condición de pro indiviso (por cuotas)” (p. 152).

Por su parte, Acevedo Orrego y Piedrahita Calleja (2016), sobre el conocimiento de la ley, señalan lo siguiente:

De acuerdo con lo anterior, vivir bajo el régimen de propiedad horizontal implica no s[o]lo conciencia de parte de todos los copropietarios, [los] tenedores y [los] visitantes para facilitar la convivencia, sino también contar con el suficiente conocimiento normativo sobre la materia, de forma tal que logren ser conocedores de sus derechos y [sus] obligaciones, y por lo tanto propendan por el alcance de la materialización de lo que está plasmado en la norma. (p. 27)

En esa orientación, Martínez Chialvo (2016) estipula lo siguiente:

Los titulares de un derecho real de propiedad horizontal al firmar la escritura se someten al reglamento que rige el edificio y que ahora, en forma expresa[,] la ley dispuso que forma parte del título de propiedad, como consecuencia de ello adquieren a partir de ahí la obligación personal de respetar sus disposiciones. (p. 148)

V. BIENES Y SERVICIOS COMUNES

Según Arias Schreiber (2011, p. 301), en la propiedad horizontal, las áreas de dominio común no se regulan bajo las reglas de la copropiedad del Código Civil, sino bajo los particulares preceptos de la Ley N° 27157 y su reglamento.

Por su parte, Hernández Velasco (2013) señala que “[e]n primera medida se dio la llamada comunidad, la cual es entendida como el derecho de propiedad que tienen dos o más personas sobre los bienes comunes de una propiedad” (p. 158).

En ese orden de ideas, el reglamento de la Ley N° 27157 señala, respecto a los bienes y los servicios comunes, lo siguiente:

Artículo 134. Bienes comunes intransferibles

Son bienes comunes intransferibles, salvo pacto en contrario establecido en el Reglamento Interno:

a) El terreno sobre el que está construida la edificación que tiene dos o más secciones de propiedad exclusiva, salvo que sobre él se constituya derecho de superficie.

b) Los cimientos, sobrecimientos, columnas, muros exteriores, techos y demás elementos estructurales esenciales para la estabilidad de la edificación, siempre que sirvan a dos o más secciones.

c) Los pasajes, pasadizos, escaleras, porterías, áreas destinadas a la instalación de equipos y en general, vías y áreas de circulación común.

d) Los ascensores y montacargas, salvo los propios de una sección de propiedad exclusiva.

e) Los sistemas de instalaciones para agua, desagüe, electricidad, eliminación de basura y otros servicios que no estén destinados a una sección en particular.

f) Los patios, pozos de luz, ductos de ventilación o de instalaciones, salvo los propios de una sección de propiedad exclusiva.

g) Los estacionamientos exigidos reglamentariamente.

h) Aquellos que se señalen como tales en el Reglamento Interno.

Artículo 137. Servicios comunes

Son servicios comunes, entre otros:

a) La limpieza, conservación y mantenimiento de las áreas y ambientes comunes, instalaciones sanitarias y eléctricas de uso común, y en general de cualquier otro elemento de los bienes comunes. Esto incluye la reparación y/o reposición de los bienes o de sus partes.

b) La administración de la edificación.

c) La guardianía, la jardinería y portería.

d) Los servicios de vigilancia y seguridad de la edificación en conjunto.

e) La eliminación de basura.

f) Los servicios de publicidad.

g) La administración de las playas de estacionamiento.

h) Los demás que acuerde la junta de propietarios.

Los servicios señalados en el inciso a) son obligatorios para todas las edificaciones sujetas a las disposiciones de este título. Los demás servicios, una vez establecidos por acuerdo de la junta de propietarios, también son obligatorios.

VI. REGLAMENTO INTERNO

1. Concepto

Partamos desde la definición que da la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en la Directiva N° 009-2008-SUNARP-SN, aprobada por la Resolución N° 340-2008-SUNARP-SN, donde señala lo siguiente:

El reglamento interno viene a ser un negocio jurídico (en la terminología del Código Civil, acto jurídico) en el cual la declaración de voluntad está dirigida a producir una mixtura de efectos jurídicos obligacionales y reales. Así pues, la eficacia real se aprecia claramente del hecho [de] que el acto constitutivo afecta el dominio de los propietarios, transformando una situación dominical normalmente independiente […] en otra compartida en cuanto al objeto mismo de la propiedad, pues vincula indivisiblemente las partes privativas o exclusivas con las partes comunes.

En relación con la definición propuesta en la citada directiva, Torres Vásquez (2016) señala lo siguiente:

El reglamento interno es el acto jurídico constitutivo del régimen de propiedad horizontal al que queda sometida una edificación o conjunto de edificaciones, denominada unidad inmobiliaria, dividida en secciones inmobiliarias, cada una de las cuales está integrada por bienes de dominio exclusivo (departamentos, locales comerciales, estacionamientos, etc.), y por una cuota proporcional en los bienes de dominio común (terreno, pasillos, locales de los servicios centrales, etc.). (p. 249)

Por lo expuesto, queda claro que una de las características es la obligatoriedad del reglamento interno y así se reconoce en el artículo 39 de la Ley N° 27157, donde se determina lo siguiente:

Artículo 39. Del reglamento interno

Las edificaciones a que se refiere el artículo 37 de la presente Ley deben contar necesariamente con un reglamento interno elaborado o aprobado por el promotor o constructor o, en su caso, por los propietarios con el voto favorable de más del 50 % de los porcentajes de participación.

Asimismo, la directiva citada, en líneas posteriores, recalca lo siguiente:

La segunda característica fundamental es que da origen a un régimen especial de propiedad (propiedad exclusiva y propiedad común), en el cual se establece un sistema complejo de facultades, limitaciones, cargas y obligaciones, que viene a constituir una lex rei que vincula a los otorgantes del acto y a los sucesivos adquirentes.

Consecuentemente, respecto del artículo 42 de la Ley N° 27157, la directiva explica su contenido de la siguiente manera:

a) La descripción física del edificio, de las unidades de propiedad exclusiva, de los bienes de propiedad común y la enumeración de los servicios comunes.

b) La fijación de la cuota de participación.

c) Las disposiciones convencionales sobre la administración y gobierno del edificio, la formación de la voluntad corporativa de los propietarios, y finalmente los derechos y obligaciones de [e]stos, y las limitaciones a la propiedad.

2. Importancia

Este reglamento tiene una gran importancia, debido a que constituye la propiedad horizontal y regula el actuar de la comunidad de propietarios. En él, se detalla la división jurídica del inmueble, en secciones de propiedad exclusiva y en bienes de propiedad común. Así la Directiva 009-2008-SUNARP-SN en su numeral 2 explica lo siguiente:

[…] se establece un sistema complejo de facultades, limitaciones, cargas y obligaciones, que viene a constituir una lex rei que vincula a los otorgantes del acto y a los sucesivos adquirentes […].

En resumidas cuentas, la importancia radica en las funciones que tiene este reglamento respecto de la constitución de la propiedad horizontal.

3. Sujetos que pueden otorgarlo

La legislación peruana en virtud de la autonomía de la voluntad permite que el reglamento interno sea otorgado por el propietario de la edificación sin enajenarse en secciones o, si el inmueble ya está dividido, lo pueden hacer todos los propietarios de las secciones inmobiliarias.

Al ser entregado por todos los propietarios, sería un acto jurídico plurilateral, mientras que, si es otorgado por el propietario de bien antes de seccionarse, sería un acto jurídico unilateral.

Cabe mencionar que la Ley N° 27157 no precisa la mayoría necesaria para la modificación del reglamento interno. Por consiguiente, haciendo uso de un razonamiento básico, si se requiere más del 50 % de voto favorable para la aprobación del reglamento interno, también será suficiente ese porcentaje para su modificación.

Esa interpretación, como lo indica la directiva, “ha sido ratificada por el reglamento interno modelo aprobado por Resolución Viceministerial N° 004-2000-MTC/15.04, cuyo artículo 13-e señala que un reglamento interno puede modificarse por mayoría calificada, salvo los casos de variación de cuota”.

Sin embargo, se señala lo siguiente:

[…] en la práctica negocial se ha impuesto el criterio referido a que basta una mayoría calificada de 2/3 de los votos para aprobar una modificación de las cuotas de participación establecidas en el reglamento interno. Si bien el vigente Reglamento no contiene norma expresa, el art. 148 resulta aplicable por analogía, en tanto establece que la mayoría de 2/3 computados en forma general […] resulta suficiente para vender, gravar, ceder en uso o afectar bienes o zonas comunes de la edificación. En tal sentido, si para actos de tanta importancia se requiere el porcentaje de 2/3, este mismo coeficiente parece exigible –por analogía– para los casos de modificación en la cuota de participación. Esta interpretación se ratifica en el reglamento interno modelo establecido por la Resolución Viceministerial N° 004-2000-MTC/15.04, en el cual se [ve] como válida que la modificación de los porcentajes de participación pueda realizarse previo acuerdo calificado de la Junta de Propietarios (art. 8). Pues bien, si concordamos esta cláusula sugerida con el título del art. 148 del Reglamento (“acuerdos por mayoría calificada”), se deducirá que los acuerdos calificados son aquellos aprobados con el voto de 2/3 del porcentaje de participación del edificio.

4. Efectos jurídicos

Los efectos jurídicos son de dos tipos: reales y obligacionales. Los reales se plasman cuando de una edificación o un conjunto de ellas se secciona para ser de dominio independiente y exclusivo; en otras palabras, pasa de ser un bien de propiedad independiente a ser un bien de propiedad horizontal.

Y, sobre el efecto obligacional, se concretiza en las obligaciones y los derechos de los nuevos propietarios de cada sección exclusiva, además de que, como ya se ha mencionado, el reglamento contiene las facultades y responsabilidades de la junta de propietarios y todo lo referido a la organización del bien.

5. Pluralidad de reglamentos

Es importante mencionar que en una edificación puede existir una pluralidad de reglamentos, tal y como lo establece el artículo 45 de la Ley, siempre que en el reglamento general se delimite que dentro de la unidad se han establecido bloques o sectores que tienen independencia funcional y administrativa.

En consecuencia, si existe un reglamento interno para cada bloque, también podrá tener su propia junta de propietarios y todo lo concerniente a ello.

VII. JUNTA DE PROPIETARIOS

1. Justificación

Una vez constituido el reglamento interno y, según el artículo 47 de la ley, se constituye la junta de propietarios. Para ello, todos los propietarios de las secciones inmobiliarias elegirán a sus representantes, eligiendo al presidente (art. 48), al administrador (reglamento art. 151) y a la directiva de la junta de propietarios (Ley art. 49).

Elegidos sus representantes, se inscribirá a la junta en el Registro Predial, específicamente en la partida registral del predio original. Entendido ello, la junta de propietarios funciona como un órgano de gobierno dentro del bien, por ende, es competente de regular todo lo relacionado al uso, la conservación, el mantenimiento y la administración de los bienes comunes que existieran. Asimismo, el presidente es el representante legal de toda la comunidad de propietarios; por ende, realiza representación procesal.

2. Concepto de junta de propietarios

La junta de propietarios es el órgano de gobierno supremo de la comunidad de propietarios. No cuenta con personería jurídica, por lo que no es un sujeto distinto a los miembros que la conforman. La constitución de este órgano es obligatoria, es así como el artículo 47 de la Ley indica lo siguiente:

Artículo 47. De la constitución

[…] La junta de propietarios está constituida por todos los propietarios de las secciones y tendrá la representación conjunta de [e]stos […].

3. Constitución de la junta de propietarios

Está integrada por todos los propietarios de las secciones inmobiliarias que designan a sus representantes. Como se ha mencionado, se constituye en el reglamento interno, el cual contiene la información del presidente y de todos los propietarios, y se inscribe en la partida registral del predio matriz. Se debe aclarar que, si uno o más propietarios renuncian, ello no impide la constitución de la junta, ni tampoco impide que los vuelvan a admitir.

En caso de que el reglamento sea otorgado por el propietario originario, esto es antes de la división, la junta de propietarios nace con la primera enajenación de las secciones. Mientras que, si el otorgamiento del reglamento interno lo hacen los propietarios de las secciones inmobiliarias, nace desde el otorgamiento.

4. Inscripción de la junta de propietarios

En el artículo 87 del reglamento de inscripciones del Registro de Predios N° 097-2013-SUNARP-SN se prescribe lo siguiente:

Artículo 87. Inscripción de junta de propietarios

Son inscribibles en la partida matriz de la edificación el acto de constitución de la junta de propietarios, la designación del presidente y, en su caso, de la junta directiva, en mérito al reglamento interno. La designación del presidente o de la junta directiva efectuadas con posterioridad se inscribirán en mérito de la copia certificada del acta de la junta de propietarios en el que conste el acuerdo adoptado con las formalidades establecidas en el Reglamento Interno.

Cuando el reglamento interno no haya previsto la convocatoria para la designación del primer presidente, [e]sta será efectuada por el propietario constructor o por los propietarios que representen cuando menos el 25 % de las participaciones en las áreas y bienes comunes.

La convocatoria a junta de propietarios se acreditará mediante la presentación de los documentos previstos en el reglamento interno o, en su defecto, los señalados en el artículo 146 del reglamento de la Ley N° 27157. También podrá acreditarse mediante la presentación de declaración jurada formulada por el presidente en la que se consignará sus datos de identificación, domicilio y firma certificada notarialmente, así como su declaración en el sentido [de] que todos los propietarios fueron convocados conforme al reglamento interno.

En síntesis, se inscribe en la partida matriz: la constitución de la junta de propietarios, el presidente y la directiva de la junta. Todo ello respetando el reglamento interno.

5. Clases de junta de propietarios

Podemos encontrar las siguientes clases:

5.1. Sesión ordinaria

Se realiza una vez al año durante el primer semestre, con la finalidad de aprobar el presupuesto y los gastos de la comunidad de propietarios.

5.2. Sesión extraordinaria

Puede realizarse las veces que sea, puede ser por criterio del presidente o a solicitud de un número determinado de propietarios, esto debe estar señalado en el reglamento interno.

5.3. Sesión universal

Se configura cuando todos los propietarios están presentes ya sea en la sesión ordinaria o extraordinaria. Además, cuando los acuerdos se establecen por mayoría de acuerdo con cada reglamento.

Se debe añadir que la convocatoria a las sesiones de junta está cargo del presidente.

VIII. PRESIDENTE, DIRECTIVA Y ADMINISTRADOR DE JUNTA DE PROPIETARIOS

1. Presidente

1.1. Concepto

Como bien señalan los españoles Díez-Picazo y Gullón Ballesteros (1997), el presidente “[e]s el que representa en juicio y fuera de él a la comunidad en los asuntos que afecte. Es elegido por los propietarios y entre ellos” (p. 269).

En ese orden de ideas, el presidente es aquella persona que es elegida por voto individual por cada uno de los propietarios de condominio, departamento, quinta u otro, sea el caso. Quien es elegido en dicho cargo deberá velar por los intereses y la seguridad de los miembros que conforman la junta de propietarios.

1.2. Funciones

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley N° 27157 señala que el presidente tiene facultades generales y especiales, las mismas que se regulan en el Código Procesal Civil, respectivamente:

Artículo 74. Facultades generales

La representación judicial confiere al representante las atribuciones y potestades generales que corresponden al representado, salvo aquellas para las que la ley exige facultades expresas. La representación se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervención en el proceso y realización de todos los actos del mismo, salvo aquellos que requieran la intervención personal y directa del representado.

Artículo 75. Facultades especiales

Se requiere el otorgamiento de facultades especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley.

El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad. No se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente.

Asimismo, se deberá concordar con su reglamento, el Decreto Supremo N° 008-2000-MTC, que señala en su artículo 150 lo siguiente:

Artículo 150. El presidente de la junta de propietarios

De conformidad con el art. 48 de la Ley, la junta de propietarios elegirá un presidente, que gozará de las facultades generales y especiales de representación señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil; quien, para ejercer dicha representación procesal, requerirá s[o]lo de copia certificada por notario del acta de la sesión de la junta de propietarios en la que conste dicho nombramiento.

Por otra parte, la Resolución Viceministerial N° 004-MTC-15.04 establece determinadas funciones del presidente:

Artículo 19. Del presidente de la junta

El presidente de la junta de propietarios […] es elegido entre los propietarios hábiles que la integran y debe ejercer el cargo por un período de dos años, siendo reelegible cuantas veces se desee. Le compete:

a) Conservar y mantener las áreas y los bienes de dominio común, los servicios de uso común, y ejercer o disponer la administración de la unidad inmobiliaria.

b) Convocar y presidir la junta de propietarios, cuando lo estime conveniente o cuando lo exija el reglamento interno.

c) Presidir, convocar y dirigir la directiva, si la hubiere.

d) Ejercer las funciones y responsabilidades que fija este reglamento, respecto de la conservación, mantenimiento y administración de las áreas y los bienes comunes, así como la supervisión o administración de los servicios comunes.

e) Ejercer, a sola firma, la representación de la junta ante cualquier autoridad administrativa, política, militar o policial, a efecto de gestionar ante ellos peticiones o trámites de cualquier naturaleza que interesen a la junta de propietarios.

f) Celebrar cualquier tipo de acto o contrato destinado al mantenimiento, conservación, administración o uso de las áreas, los bienes o los servicios comunes, excepto aquellos que importen disposición o gravamen de los mismos, para lo cual requiere de expresa autorización de la junta.

g) Contratar y despedir personal para atender los servicios comunes de la edificación, y ejercer las facultades de representación del empleador ante las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral, respecto de ellos; abrir y cerrar planillas, celebrar convenios o contratos laborales, y realizar cualquier otra gestión administrativa, como representante de la junta de propietarios.

h) Cobrar o disponer la cobranza, de los aportes ordinarios o extraordinarios para cubrir los gastos comunes, de acuerdo con los porcentajes de participación fijados por este reglamento o por acuerdo de la junta, y otorgar los correspondientes comprobantes de pago.

i) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la junta.

j) Abrir o cerrar, a nombre de la junta de propietarios, a sola firma, cuentas corrientes, de ahorro o de depósito a plazo fijo en cualquier entidad bancaria; depositar en ellas los fondos que correspondan a la junta de propietarios, girar contra ellas, cheques u órdenes de pago, hacer transferencias o disponer de los fondos en efectivo que hubiere, para cubrir con ellos los gastos y obligaciones a su cargo; con la expresa obligación de rendir cuenta documentada cuando menos una vez por año.

Requiere de autorización expresa de la junta de propietarios, para: solicitar créditos, avances en cuenta o sobregiros, aceptar y descontar letras, pagarés o vales a la orden, así como para firmar o autorizar cualquier tipo de operación al crédito u otorgar fianzas, avales o cualquier operación que signifique compromiso, disposición o gravamen de los bienes y recursos comunes a su cargo.

k) Representar a la junta de propietarios, en juicio o fuera de él, ante cualquier autoridad judicial, tribunal o corte, nacional o extranjera, ejerciendo la representación judicial de la junta con las facultades generales del mandato, previstas en el artículo 74 del Código Procesal Civil; así como ejercer las facultades especiales de: demandar o denunciar, interponer reconvenciones, recursos o peticiones, apersonarse a juicio iniciado o por iniciarse bajo cualquier calidad o condición, contestar demandas o denuncias, constituirse en parte civil, prestar declaración de parte, ofrecer pruebas, diferir en contrario, interponer cualquier recurso impugnatorio, delegar poder para pleitos a favor de cualquier persona y reasumirlo cuantas veces sea necesario.

Para conciliar, allanarse, transigir o desistirse del juicio o de la pretensión, requiere de autorización expresa de la junta de propietarios.

l) Representar a la junta de propietarios, en cualquier proceso de conciliación extrajudicial o arbitraje, cuando sea necesario.

m) Ejercer todas las demás funciones y responsabilidades que se le otorguen por acuerdo de la junta de propietarios.

2. Directiva

2.1. Concepto

La doctrina nacional define a la directiva como “un órgano colegiado, facultativo, de la junta de propietarios, constituido en el reglamento interno cuando se considere necesario, señalando su composición y funciones” (Torres Vásquez, 2016, p. 487).

En ese orden de ideas, la directiva es aquel órgano conformado por un número determinado, a elección de la junta de propietarios, la cual tendrá como misión principal salvaguardar los intereses de los propietarios de cada piso de un edificio. Así como también supervisar todo acto en beneficio a aquellos.

2.2. Composición

Si bien la Ley N° 27157 y su reglamento no establecen de quiénes o cuántos estarán conformados, será necesario remitirnos al artículo 13 de la Resolución Viceministerial N° 004-MTC-15.04, la misma que señala lo siguiente:

Artículo 13. Atribuciones de la junta

Corresponde a la junta de propietarios […]:

c) Elegir y determinar el número de miembros de la directiva elegirlos.

(Este inciso s[o]lo se incluirá en caso de haberse acordado la existencia de una directiva. En caso de que se decida hacerlo, indicar, en un artículo adicional a continuación de [e]ste, el número de sus miembros, su composición y la duración de su mandato) […].

Como se advierte, la junta de propietarios es quien se encuentra facultada de elegir a la directiva, en tanto y en cuanto esta elección deja abierta la posibilidad de establecer un número determinado de quienes la conformarán. No obstante, el artículo en mención hace la precisión de que será a facultad de la junta (si se haya acordado entre sus miembros), mas no es obligatorio su existencia.

2.3. Inscripción

Es necesario remitirnos al punto 8.4 del presente artículo, el cual ha señalado que al momento de inscribir la partida matriz se deberá consignar la junta directiva, así como todo acto en favor a la constitución de la junta de propietarios.

2.4. Funciones

De acuerdo con la Resolución Viceministerial N° 004-2000-MTC-15.04, en su artículo 20 se establece lo siguiente:

Artículo 20. De la directiva

Las facultades y responsabilidades de la directiva, en caso de establecerse, son:

a) Ejercer la administración de las áreas, los bienes y los servicios comunes, velando por su correcto uso y disfrute por parte de todos los propietarios y poseedores de las secciones exclusivas.

b) Seleccionar, contratar y supervisar a las empresas o personas necesarias para el mantenimiento, conservación o atención de las áreas, los bienes y [los] servicios comunes.

c) Aprobar y supervisar las cuentas de los gastos comunes.

d) Seleccionar, contratar y supervisar al administrador o a los administradores de la edificación, según sea el caso.

e) Imponer sanciones a los propietarios o poseedores que infrinjan el reglamento interno.

f) Velar por la correcta aplicación de las normas, disposiciones del reglamento interno o acuerdos de la junta, que rijan la edificación.

g) Dar cuenta de su gestión a la junta de propietarios, cuando menos una vez por año, o cuando [e]sta se lo solicite.

h) Ejercer todas aquellas funciones que le sean delegadas o encargadas por el reglamento, la junta de propietarios o las normas vigentes.

i) Delegar en la administración, a su vez, las responsabilidades y funciones que estime conveniente, si no las ejerciera directamente.

Estas funciones se comparten con el presidente de la junta de propietarios, si se constituye una directiva. En caso contrario, todas ellas son asumidas exclusivamente por el presidente de la junta

Como se aprecia, las funciones de la directiva están encaminadas al resguardo de los intereses de la junta de propietarios. De esta manera, la norma faculta, inclusive, a sancionar a aquellos propietarios o poseedores siempre que incumplan lo dispuesto en su reglamento interno.

3. Administrador general

3.1. Concepto

Autores como Torres Vásquez (2016) consideran que “[e]l administrador general es una persona natural o jurídica, propietaria o no, encargada de velar por el buen funcionamiento, conservación y mantenimiento de los bienes y servicios comunes. Es el órgano encargado de la gestión en el orden interno de la comunidad, salvo que se le confiere facultades representativas” (p. 495).

Por otro lado, el artículo 151 del reglamento de la Ley N° 27157 señala taxativamente lo siguiente:

Artículo 151. El administrador general

Toda edificación sujeta al presente reglamento […] deberá contar con un administrador general, quien velará por el adecuado funcionamiento y conservación de los bienes y servicios comunes.

La designación será efectuada por la junta de propietarios y podrá recaer en:

a) El presidente de la junta.

b) Cualquiera de los poseedores de las secciones de propiedad exclusiva, propietario o no.

c) Cualquier persona natural o jurídica especialmente contratada para tal función.

Como vemos, en el artículo se es claro en cuanto a su elección y su funcionamiento, pues el administrador general se encargará fundamentalmente de la supervisión del cumplimiento de toda actividad en beneficio a los propietarios o poseedores que viven en un edificio. De tal manera que se hará un seguimiento a fin de constatar lo dispuesto por el reglamento interno y las actividades que ejecutará la junta de propietarios.

3.2. Funciones

Al respecto, el reglamento de la Ley N° 27157, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2000-MTC, establece las funciones concernientes a las actividades del administrador general:

Artículo 152. Funciones

El administrador general cumplirá las siguientes funciones:

a) Velar por el adecuado manejo de los bienes y servicios comunes, su mantenimiento, limpieza, y preservación.

b) Cobrar las cuotas de los gastos comunes.

c) Cuidar que los pagos de los servicios comunes estén al día.

d) Llevar las cuentas de la administración y/o los libros contables cuando estos sean exigibles por ley.

e) Realizar, previo aviso, visitas periódicas a las secciones de propiedad exclusiva, con el objeto de verificar que no se realicen acciones contrarias a las establecidas en el reglamento interno o que afecten los servicios comunes.

f) Elaborar y proponer el presupuesto anual de ingresos y gastos ante la junta de propietarios, para su aprobación.

g) Llevar los libros de actas al día, asumiendo las funciones de secretario de la junta.

h) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la junta de propietarios y ejercer todas las funciones que la junta o el reglamento interno le asignen.

i) Las demás que establezca el reglamento interno.

IX. EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Al analizar la Ley N° 27157 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2000-MTC, se observa que mencionados textos no regulan de manera taxativa situaciones en las cuales la propiedad horizontal deje de existir. Ante esta situación, un sector de la doctrina local considera la viabilidad de la extinción de esta figura de acuerdo con las causales de extinción de la propiedad prescritas en el artículo 968 del Código Civil vigente.

Por otra parte, en el ordenamiento jurídico español, a diferencia del nuestro, aquellos sí regulan cuándo la propiedad horizontal deja de existir:

El artículo 21 determina el régimen de propie5dad horizontal se extingue:

Primero. Por la destrucción del edificio, salvo pacto en contrario […].

Segundo. Por conversión en propiedad o copropiedad ordinarias. Ello exige que todos los pisos o locales pasen a ser de uno o de varios pro indiviso. Pero la extinción del régimen de propiedad horizontal requerirá la declaración de voluntad en este sentido del propietario o de todos los copropietarios. (Díez-Picazo y Gullón Ballesteros, 1997, pp. 274-275)

Asimismo, en la legislación argentina, la propiedad horizontal es considerada como un derecho real, tal como lo señala el artículo 1887 del Código Civil y Comercial Nacional vigente:

Artículo 1887. Enumeración

Son derechos reales en este Código […]:

c) la propiedad horizontal […].

En ese orden de ideas, al ser un derecho real, el mismo texto sustantivo señala lo siguiente cuando se extingue:

Artículo 1907. Extinción

Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, [e]stos se extinguen, por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono y por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena. (énfasis agregado)

Del énfasis, se llega a deducir que la propiedad horizontal, por ser un derecho real, se extingue por la destrucción total del bien, así como también por ser abonados y por la consolidación de derechos reales sobre cosa ajena.

Es de comentarse, también, lo señalado por el Derecho colombiano. Este ordenamiento jurídico extranjero presenta la Ley 675 de 2001, ley autónoma que sistematiza el régimen de propiedad horizontal, teniendo como causales de extinción las siguientes:

Causales de extinción de la propiedad horizontal. La propiedad horizontal se extinguirá por alguna de las siguientes causales:

1. La destrucción o el deterioro total del edificio o de las edificaciones que conforman un conjunto, en una proporción que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento (75 %) del edificio o etapa en particular salvo cuando se decida su reconstrucción, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

2. La decisión unánime de los titulares del derecho de propiedad sobre bienes de dominio particular, siempre y cuando medie la aceptación por escrito de los acreedores con garantía real sobre los mismos, o sobre el edificio o conjunto.

3. La orden de autoridad judicial o administrativa.

Una vez más, la propiedad horizontal, para el ordenamiento colombiano, regula específicamente cuándo y de qué manera este régimen deja de existir; a diferencia de nuestra legislación nacional, se deberá emplear una interpretación sistemática al artículo 968 del Código Civil a fin de determinar la extinción de la propiedad horizontal.

X. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL

El Tribunal Registral mediante Resolución N° 2034-2022-SUNARP establece los requisitos que debe contener el reglamento interno de una edificación sujeta al régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común. Tales requisitos se mencionan en la Ley N° 31264:

Artículo 42. Del contenido

El reglamento interno debe contener, obligatoriamente, lo siguiente:

a) La descripción de las secciones, con indicación del área construida de las mismas y destino o uso al que deben estar dedicadas (vivienda, comercio, industria, oficina, cochera u otros);

b) Los bienes de propiedad común y los servicios comunes;

c) Los derechos y obligaciones de los propietarios;

d) Los porcentajes que a cada propietario corresponden en la propiedad de los bienes comunes, de acuerdo al criterio adoptado por el reglamento interno, a fin de atender los gastos que demanden los servicios comunes, la conservación, mantenimiento y administración de la edificación, y en las votaciones para adoptar acuerdos en las juntas de propietarios;

e) Todo lo relativo a las sesiones ordinarias y extraordinarias, [c]uórum, votaciones, acuerdos, funciones y demás, de las juntas de propietarios.

Sin embargo, la Ley N° 31264 publicada el 9 de julio de 2021 modifica la Ley estableciendo reglas adicionales al reglamento interno, con la finalidad de establecer “reglas adicionales con acuerdo de los vecinos, teniendo una respuesta solidaria y rápida ante emergencias sanitarias, desastres naturales o cualquier acontecimiento que ponga en riesgo la vida de las personas o la integridad de la unidad inmobiliaria”.

En concreto se incorpora el literal f a los requisitos anteriormente mencionados, señalando lo siguiente:

Artículo 42. Del contenido […].

f) Un protocolo ante emergencias sanitarias, desastres naturales o cualquier acontecimiento que ponga en riesgo la vida de las personas o la integridad de la unidad inmobiliaria, en concordancia con las disposiciones establecidas por la autoridad de defensa civil o sanitaria, el que debe ser difundido de manera obligatoria por la junta de propietarios a los residentes de la unidad inmobiliaria, como a los que trabajan en ella.

El promotor o constructor o, en su caso, los propietarios pueden optar por asumir el “Modelo de Protocolo ante Emergencias”, que será aprobado por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

No obstante, en la Resolución N° 2009-2022-SUNARP-TR se establece que la incorporación del literal f, respecto a la obligación del protocolo, es un requisito formal que no afecta la validez del documento y, por ende, esa omisión no constituye nulidad o anulabilidad. En ese sentido, la omisión no es un obstáculo para la inscripción en los Registros Públicos.

XI. LA PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL DERECHO COMPARADO

La propiedad horizontal está recogida en diversas legislaciones de varios estados.

1. Latinoamérica

1.1. Colombia

En este país, la propiedad horizontal se encuentra establecida en la Ley 675 de 2001, expedida el 3 de agosto y con entrada en vigor el 4 de agosto del mismo año. Esta Ley busca regular todos los inmuebles que estén sujetos a la propiedad exclusiva sobre los bienes privados y aquellos derechos de copropiedad sobre terrenos y demás bienes comunes. Asimismo, de actas de asambleas, régimen de convocatorias, funciones de los órganos comunes, etc.

Además, se especifica que la propiedad horizontal nace cuando la edificación es sometida a registros mediante escritura pública en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Esto a diferencia de la legislación peruana, que no lo establece.

En el artículo 1 se detalla lo siguiente:

Artículo 1. Objeto

La presente ley regula la forma especial de dominio, denominado propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad.

Concordante con ello, la Sentencia de Constitucionalidad 318/02 de la Corte Constitucional declara exequible dicho artículo. Es decir, cuando las autoridades internas impongan alguna sanción a cualquiera de los propietarios, se deben respetar los derechos de los propietarios que no estén afectos en la sanción.

Cabe mencionar que la Cámara está buscando reformar esta Ley desde hace varios años, siendo así que el 11 de octubre de 2022 se presentó el Proyecto de Ley 205 y, últimamente, el 16 de noviembre de 2022 mediante la Ley 282, se ha presentado un nuevo proyecto que busca abordar temas como el uso de la propiedad horizontal como una vivienda con fines turísticos.

1.2. Argentina

En este país la propiedad horizontal se reguló en la Ley 13.512 que entró en vigor el 30 de setiembre de 1948; sin embargo, la Ley 26.994 la derogó.

En la anterior legislación se especificaba que la propiedad horizontal estaba referida a lo siguiente:

Artículo 1. Los distintos pisos de un edificio o distintos departamentos de un mismo piso o departamento de un edificio de una sola planta, que sean independientes y que tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común podrán pertenecer a propietarios distintos, de acuerdo a las disposiciones de esta ley. Cada piso o departamento puede pertenecer en condominio a más de una persona.

Mientras que ahora en el nuevo Código Civil y Comercial, en su artículo 2037, se explica lo siguiente:

Artículo 2037. Concepto

La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este Título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble así como las facultades que sobre ellas se tienen son interdependientes y conforman un todo no escindible.

Respecto de esto, consideramos que la regulación en el nuevo Código es más detallada y completa, pues desarrolla temas como: unidad funcional, consorcio, personas jurídicas privadas, responsabilidad de los administrados, deber de lealtad y diligencia, cosas y partes necesariamente comunes, cosas y partes comunes no indispensables, entre otros. Temas que no son abordados en la Ley, a pesar de sus diferentes modificaciones.

1.3. Ecuador

Esta figura jurídica está recogida en el reglamento general de la Ley de Propiedad Horizontal mediante Decreto Ejecutivo N° 1229. En esta, se regula lo referente a las construcciones que cuentan con dos o más unidades independientes, ya sean para oficinas, viviendas, tiendas, etc.

De la misma forma, se detallan temas como: zonas comunes, propiedades individuales, requisitos de convivencia, administración de la propiedad, etc. Así en el artículo 2 del reglamento señala lo siguiente:

Artículo 2. Ámbito general de las relaciones de copropiedad

Todos los inmuebles declarados bajo el régimen de propiedad horizontal o constituidos en condominio […] deberán cumplir los requisitos contemplados en la Ley de Propiedad Horizontal, este reglamento general y los reglamentos internos que se dicten para su administración, uso, conservación, reparación, mantenimiento y seguridad. De tratarse de un inmueble constituido en condominio o declarado en régimen de propiedad horizontal cuyo fin sea el comercio, en el reglamento interno se deberá hacer constar las normas para su promoción y publicidad.

En caso [de] que el inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal esté constituido por un edificio mixto de vivienda y comercio, o sea un conjunto de vivienda y centro comercial, las normas del presente reglamento general se aplicarán diferenciando el destino para el cual fue construido el inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal.

Como ha de entenderse, la legislación ecuatoriana agrega algo innovador y es que aborda el tema de las edificaciones mixtas que son utilizadas como vivienda y comercio. Y detalla que en caso de presentarse esta situación se debe detallar el destino de la construcción del inmueble.

2. Europa

2.1. España

En España la propiedad horizontal está regulada en la Ley 49/1960, donde se establecen derechos y obligaciones de los propietarios de un bien sujeto al régimen de propiedad horizontal. La Ley primigenia ha sido modificada en varias oportunidades y su última modificación se dio el 15 de junio de 2022.

Es por ello por lo que en su artículo primero se dispone que tiene por objeto la regulación de esta figura jurídica en el artículo 396 del Código Civil español:

Artículo 396

Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aqu[e]l o a la vía pública podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio […].