Las funciones y las características del proceso penal

Enfoque jurisprudencial y doctrinario

Equipo de investigación de Actualidad Jurídica

RESUMEN

A pesar del tiempo de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2004 en la mayoría de los distritos judiciales aún se generan diversas controversias con relación a los distintos institutos que regula, siendo una constante la renuencia a su aplicación por considerarse que la normativa que regula el referido código es en exceso garantista; sin embargo, ello se debe a una incorrecta comprensión y utilización de los mecanismos que prevé el código. Estas contradicciones o interpretaciones equivocadas sobre los institutos procesales se deben a un mal entendimiento, precisamente, del mismo sistema procesal penal que se adopta. En esa línea es que en el presente informe se desarrolla desde un enfoque doctrinal y jurisprudencial la finalidad, funciones y características del proceso penal peruano conforme a la normativa del Código Procesal Penal de 2004.

MARCO NORMATIVO:

Código Procesal Penal: passim.

PALABRAS CLAVE: Sistema procesal penal / Funciones del proceso penal / Características del proceso penal / Ius puniendi / Acusación / Garantista

Recibido: 14/12/2020

Aprobado: 21/12/2020

INTRODUCCIÓN

A pesar del tiempo que ya lleva la entrada en vigencia del CPP de 2004 en la mayoría de distritos judiciales[1] y, por ende, de la implementación de un nuevo sistema procesal penal que trae consigo dicho cuerpo normativo, aún se generan diversas controversias con relación a los distintos institutos que regula. Lo cual muchas veces es natural, pues, la dación de un nuevo cuerpo normativo con un diferente modelo de proceso genera cambios que no son fáciles de asimilar y poner en práctica. Y en otras ocasiones las controversias se suscitan debido a la –resulta importante reconocer ello– renuencia a su aplicación por considerarse que la normativa que regula el CPP de 2004 es en exceso garantista, perjudicando la eficacia en la persecución del crimen y, por ende, elevando los índices de inseguridad ciudadana. Pero esto último obedece también a una incorrecta comprensión y utilización de los mecanismos que prevé el CPP de 2004.

En tal sentido, consideramos que muchas de estas contradicciones o interpretaciones equivocadas sobre los institutos del CPP de 2004 se deben a un mal entendimiento, precisamente, del mismo sistema procesal penal que se adopta, pues si no se comprende el sistema adoptado, menos se comprenderán las instituciones que lo integran. Por tal razón, nos dedicaremos a señalar cuál es el modelo procesal penal que recoge el CPP de 2004, definiremos sus características básicas y cuál es el fundamento de las mismas, pues solo con tal comprensión se tendrá un panorama preciso para, por un lado, conocer adecuadamente el papel que debe desempeñar cada sujeto procesal y, por otro lado, estudiar, comprender y aplicar correctamente las instituciones que regula el CPP de 2004, así los derechos de cada sujeto procesal y los alcances de su participación en el proceso penal peruano.

I. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL

En la actualidad se dice que hemos pasado del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho, mediante lo cual se comprende que todo el ordenamiento jurídico se rige por lo estipulado en la norma fundamental, constituyéndose esta no solo en el punto sobre el cual se debe partir, sino también como el punto de llegada, es decir como el objetivo hacia donde cualquier rama de ordenamiento jurídico debe aspirar a llegar, no estando exceptuado de ello el sistema penal, sino antes bien, debido a la gravedad que lleva aparejada su actuación, este debe estar sometido a los parámetros constitucionales, en particular la protección de la persona y el respeto de su dignidad, lo cual implica, pues, la defensa de sus derechos fundamentales.

En otras toda la estructura del sistema jurídico debe estar definida con base en la Constitución y, por lo mismo, el funcionamiento del sistema jurídico se inicia a partir de parámetros constitucionales[2]. De modo que la validez del sistema y de las aplicaciones puntuales de las normas legales de cualquier rama del Derecho depende de su conformidad con la Constitución[3]. En otras palabras, la Constitución cumple una función de fundamento de legitimidad[4].

Estas nuevas perspectivas resaltan las relaciones entre el Derecho Constitucional con las demás ramas del Derecho, entre ellas con el Derecho Penal, tanto en su vertiente sustantiva como procesal, de modo que estas deben sujetarse a los lineamientos establecidos en la aquella norma fundamental.

De esta manera, será el sistema constitucional quien fije las directrices sobre los alcances y contenidos del sistema penal, dentro del cual se ubica el Derecho Procesal Penal. Siendo así, y tomando en cuenta que el paradigma del Estado Constitucional propugna la protección material de los derechos fundamentales, entonces el Derecho Procesal Penal deberá alinearse a esta directriz básica del sistema constitucional: la protección efectiva de los derechos fundamentales.

|

Jurisprudencia relevante “El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una norma jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto. Es decir, significó superar la concepción de una pretendida soberanía parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento, para dar paso –de la mano del principio político de soberanía popular– al principio jurídico de supremacía constitucional, conforme al cual, una vez expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de la Constitución del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no existen soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino entonces en un poder constituido por la Constitución y, por consiguiente, limitado e informado, siempre y en todos los casos, por su contenido jurídico-normativo. La Constitución es, pues, norma jurídica y, como tal, vincula. De ahí que, con acierto, pueda hacerse referencia a ella aludiendo al “Derecho de la Constitución”, esto es, al conjunto de valores, derechos y principios que, por pertenecer a ella, limitan y delimitan jurídicamente los actos de los poderes públicos”. (STC Exp. N° 05854-2005-PA/TC, ff.jj. 3-5). |

|

Jurisprudencia relevante “En el Estado constitucional, la Constitución es la norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico, cuyo supremo intérprete es el Tribunal Constitucional. A partir de este carácter normativo, la Constitución se convierte en la fuente principal del sistema de fuentes del Derecho de un determinado Estado. En ella se encuentran las bases fundamentales de todas las disciplinas o áreas del Derecho. Por lo tanto, el análisis de las diversas instituciones jurídicas que realiza el Tribunal Constitucional es un desarrollo que, necesariamente, debe tener como su punto de partida la propia Constitución”. |

|

Sobre esta base, es posible sostener que los fundamentos y presupuestos básicos de las diversas instituciones o categorías del Derecho penal se encuentran también recogidas o plasmadas en la Constitución, dando lugar así al denominado Derecho constitucional penal. Este proceso de constitucionalización del Derecho nos permite afirmar hoy en día, sin duda alguna, que “las bases del Derecho penal y de todas las demás ramas del Derecho, en general, no hay que buscarlas en los códigos o en las leyes, sino en la Constitución” (fundamento 2 de la Sentencia 0014-2006-PI/TC). En resumen, el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal y el Derecho de Ejecución Penal sólo pueden y deben ser entendidos desde y conforme al marco establecido en la Constitución”. (STC Exp. N° 0006-2014-PI/TC, del 5 de marzo de 2020, ff.jj. 29-31). |

|

La constitucionalización del ordenamiento jurídico

|

|

• Paso del Estado legal al Estado constitucional de Derecho.

• El Estado constitucional mantiene el principio de legalidad, pero subordina sus formas concretas de manifestarse al principio de constitucionalidad.

• Supremacía de la Constitución, la cual tiene fuerza normativa superior sobre todo el ordenamiento jurídico.

• La validez del sistema y de cualquier rama del ordenamiento jurídico depende de su conformidad con los parámetros constitucionales (función de fundamento de legitimidad de la Constitución).

• Los derechos constitucionales son normas supremas, efectivas y directamente vinculantes.

• El sistema penal no es autorreferencial, sino que debe sujetarse al sistema constitucional.

• El proceso penal tiene carácter teleológico o instrumental: ser el instrumento para la realización del Derecho Penal sustantivo, el cual propende, por un lado, la sanción de los responsables de un hecho delictivo y, por otro, la protección de los derechos fundamentales de los intervinientes en el propio proceso penal. |

II. FINALIDAD GENERAL DEL PROCESO PENAL

Por medio del proceso debe realizarse la tarea de impartir justicia, de decir lo que corresponde a cada uno de los litigantes (ius dicere), esto es, se ha de desempeñar la función jurisdiccional[5], que no es otra que la de tutelar nuestros derechos.

Ahora bien, y entrando ya al campo del proceso penal, se puede sostener que la finalidad general del mismo dentro de un Estado constitucional de Derecho se identifica con aquella finalidad que persigue todo proceso, y en realidad el ordenamiento jurídico en su conjunto o el Derecho en sí, esto es ser instrumento para la resolución de conflictos mediante la emisión de un pronunciamiento jurisdiccional que brinde tutela a los derechos, para lograr mantener la convivencia de los miembros de la sociedad. Para ser precisos, el proceso –en tanto mecanismo instrumental– busca “preservar el ordenamiento jurídico” permitiendo la función jurisdiccional del Estado de tutelar los derechos de todos al solucionar de forma imparcial los conflictos de intereses intersubjetivos evitando con ello, a su vez, la autotutela.

En otras palabras, el proceso es el instrumento para lograr la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos. Y es que, desde este enfoque –el de un proceso penal dentro del marco del Estado constitucional del Derecho– si bien se busca la solución de los conflictos intersubjetivos, a través de la sanción correspondiente, para lo cual se hace necesaria la búsqueda de la verdad de lo acontecido, lo cierto es que con ello, por un lado se impide la arbitrariedad de la actuación del ius puniendi, protegiéndose a los inocentes de que sobre ellos recaiga la sanción penal, quedando el crimen impune, y finalmente dando racionalidad o proporcionalidad a la persecución penal y sanción a imponer, resguardando la dignidad y demás derechos del imputado, así como también protegiendo los derechos de las víctimas, evitando que sufran la llamada victimización secundaria y buscando la reparación de los daños que hayan sufrido. Siendo, precisamente todo esto, las funciones que debe cumplir el proceso penal si aspira lograr esa finalidad de lograr la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos al solucionar los conflictos intersubjetivos, devolviendo con ello la paz social.

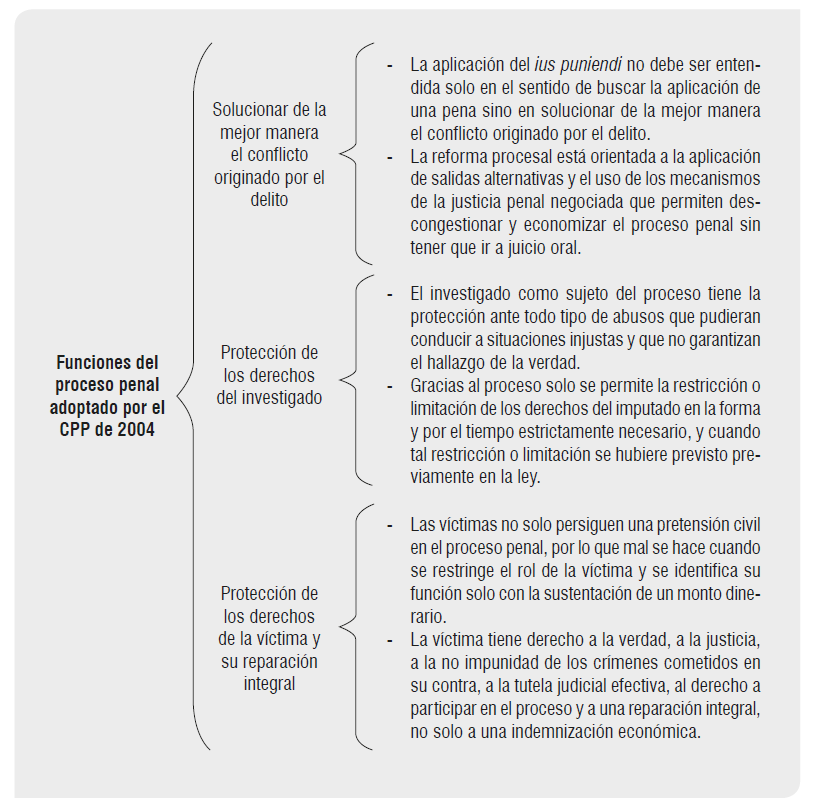

III. FUNCIONES DEL PROCESO PENAL CONSTITUCIONALIZADO

1. La actuación del ius puniendi

En el campo del proceso penal es unánime el criterio que sostiene que este es el instrumento que la jurisdicción tiene para la exclusiva aplicación del ius puniendi del Estado (aplicación de la jurisdicción penal), es decir tiene como función la aplicación o realización del Derecho Penal material[6], ello en cuanto no es posible la aplicación de la sanción sin previo juicio, no es posible, pues, la aplicación extrajudicial de la pena. En esta perspectiva se dice que todo proceso penal sirve esencialmente para la actuación, en un caso particular, de la ley penal sustantiva, la cual no contiene más que prescripciones abstractas[7].

Por lo tanto, nadie puede ser penado, desde una lectura constitucional del proceso penal, sin que la presunción de inocencia haya sido desvirtuada, o en otras palabras sin que su culpabilidad haya sido concretamente probada y declarada –mediante sentencia debidamente motivada– por el órgano jurisdiccional.

Ahora bien esta “concretización” o “actuación” del ius puniendi no solo se refiere a la función de aplicación de la sanción penal únicamente a través del proceso penal, sino a la realización de todas las funciones del Derecho Penal material[8], entre los cuales tenemos el resguardo de bienes jurídicos, es decir, procura en última instancia a la realización de protección de los derechos fundamentales de toda persona[9], siendo que en el proceso penal se buscarían tutelar los derechos tanto del imputado como los del agraviado.

De esta manera, el proceso debe brindar las garantías necesarias que eviten un avasallamiento de los derechos fundamentales de quienes intervienen en el proceso. De modo tal que la Constitución se convierte en la base de la cual partir, y en todo caso, también en el punto de llegada al cual se aspira lograr.

Ahora bien, en síntesis, de lo dicho hasta aquí se puede sostener que en tanto el Estado se ha arrogado, en monopolio, la facultad de ejercer el ius puniendi –o el poder castigar–, entonces tiene “el derecho y el deber”[10] de perseguir y sancionar, si fuere el caso, a quien haya realizado alguna conducta antisocial de gravedad tal que hubiere alterado la convivencia social, con la finalidad de mantener esta última. Pues si los ciudadanos no pueden tutelarse a sí mismos, y nadie puede ejercer legítimamente coerción alguna sobre otros particulares, sino que el Estado asume en nombre del interés colectivo el monopolio de la administración de justicia, entonces resulta razonable que los ciudadanos tengamos frente al Estado el derecho a ser realmente tutelados, a recibir de los órganos jurisdiccionales una protección efectiva de nuestros derechos e intereses. Si el Estado impidiese la autotutela sin comprometerse, a cambio, a dispensar la salvaguarda necesaria frente a las eventuales lesiones que los derechos e intereses de los ciudadanos pueden sufrir, el mantenimiento de la paz social y, a la postre, del propio monopolio estatal sobre la administración de justicia sería imposible[11].

|

Recuerda: El proceso penal es el instrumento que la jurisdicción tiene para la exclusiva aplicación del ius puniendi del Estado (aplicación de la jurisdicción penal), es decir tiene como función la aplicación o realización del Derecho Penal material, ello en cuanto no es posible la aplicación de la sanción sin previo juicio, no es posible, pues, la aplicación extrajudicial de la pena. |

2. La búsqueda de la verdad

En un Estado constitucional de Derecho, la aplicación de la ley penal no puede imponerse de forma arbitraria o antojadiza, sino que, antes bien, para que esta sea respetada como válida y justa es necesario que previamente se haya comprobado la verdad de la hipótesis acusatoria, única posibilidad que permite desvirtuar la presunción de inocencia, y por ende emitir una sentencia condenatoria contra quien efectivamente cometió (en sentido jurídico-penal) el acto ilícito en cuestión.

Y si partimos por tener en cuenta que la presunción de inocencia exige que se condene solo a los culpables, a los realmente culpables, entonces se deriva de ella la necesidad de que el proceso penal, y la prueba que allí se actúa, persigan la verdad como uno de sus objetivos fundamentales para encontrar al realmente culpable. Y es que salvo que se tergiverse la noción de culpable, culpable es el que realmente ha cometido el hecho del que se le acusa. El proceso penal no pretende, por tanto, crear o constituir la culpabilidad del imputado, sino tratar de descubrirla y declararla. Por ello, la verdad procesal o verdad judicial, si se desconecta de la verdad empírica, atenta contra la presunción de inocencia[12].

|

Recuerda: La presunción de inocencia exige que se condene solo a los culpables, a los realmente culpables, entonces se deriva de ella la necesidad de que el proceso penal, y la prueba que allí se actúa, persigan la verdad como uno de sus objetivos fundamentales para encontrar al realmente culpable. |

Entonces bajo esta perspectiva queda claro que la búsqueda de la verdad es una función esencial e indispensable del proceso penal[13] y es, pues, condición necesaria para la emisión de una decisión justa[14] en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Y se constituye, pues, en requisito sine qua non para la aplicación de la ley penal sustantiva.

Ahora bien, aquí la verdad se entiende como correspondencia entre los datos fácticos que brindan los sujetos procesales al interior del proceso y lo ocurrido en la realidad concreta[15]. Cuando se sostiene que un enunciado o una afirmación son verdaderos, quiere decir que aquello que tal afirmación describe, ha ocurrido en la realidad. De modo que la verdad es una relación de correspondencia o conformidad entre el lenguaje, por un lado, y los hechos o la realidad, por el otro.

Dicho esto, debe reconocerse que la verdad forense contiene dos tipos de juicios: uno fáctico y otro jurídico, llamados quaestio facti y quaestio iuris, respectivamente; la primera es comprobable mediante la prueba, la segunda es comprobable mediante la interpretación.

Respecto a la quaestio facti, aquella pretende establecer la realización de un hecho y su imputación al sujeto incriminado, recurriendo a la actividad probatoria y mediante la inducción. La quaestio iuris, por su parte, pretende determinar el significado de los enunciados normativos que permiten considerar un hecho determinado como delito. La quaestio facti se refiere a los hechos ocurridos en la realidad y la quaestio iuris se refiere a las normas que hablan de ellos.

|

Recuerda: La verdad forense contiene dos tipos de juicios, uno fáctico y otro jurídico, llamados quaestio facti y quaestio iuris, respectivamente; la primera es comprobable mediante la prueba, la segunda es comprobable mediante la interpretación. |

3. Solucionar de la mejor manera el conflicto originado por el delito

Conforme a lo señalado hasta aquí, ya se tiene por entendido que cuando se habla de que una de las funciones del proceso penal es la actuación del ius puniendi, esta no debe entenderse en el sentido cerrado de buscar la aplicación de una pena, o peor aún que tal aplicación se dé a toda costa, sino que dicha función implica la protección de derechos fundamentales, y que la imposición de una pena se dé como ultima ratio, tal como se ha expuesto líneas arriba, por lo tanto la función del proceso no radica únicamente en la imposición de la pena, sino en solucionar de la mejor manera el conflicto originado por el delito.

Se parte de la premisa de que el delito, como todo problema jurídico, genera un conflicto de intereses, en donde las partes –los interesados– son llamados a tener un rol protagónico y activo en el proceso penal, y el juez cumple funciones de control de garantía, así como de juzgamiento. De modo que la legalidad y la racionalidad dan origen a la oportunidad como posibilidad de orientar todo comportamiento humano, especialmente de las personas que ejercen autoridad, aplicando medidas alternativas al procedimiento y a la pena.

La reforma procesal está orientada a la aplicación de salidas alternativas, definidas como vías de solución que permiten al Ministerio Público flexibilizar, descongestionar y economizar el proceso penal sin tener que ir a juicio oral. Por tal motivo, brinda satisfacción al ciudadano al dar soluciones prontas a los conflictos. Entre ellas tenemos el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la terminación anticipada, todas nuevas soluciones que en el proceso de reforma se van asimilando paulatinamente[16].

4. La protección del investigado

Si el investigado o encausado en un Estado de Derecho es sujeto del proceso y no mero objeto, no cabe duda de que el proceso en sí mismo cumple también la función de protegerlo de todo tipo de abusos que pudieran limitar sus derechos o conducir a situaciones injustas y que no garantizaran el hallazgo de la verdad.

Gracias al proceso solo se permite la restricción o limitación de los derechos del imputado en la forma y por el tiempo estrictamente necesario, y cuando tal restricción o limitación se hubiere previsto previamente en la ley.

5. Protección de los derechos de la víctima y su reparación integral

Las víctimas no solo persiguen una pretensión civil en el proceso penal, por lo que mal se hace cuando se restringe el rol de la víctima y se identifica su función solo con la sustentación de un monto dinerario[17]. La víctima del delito o su representante en el proceso tiene derecho a una reparación integral, esto es, que a aquella no debe desconocérsele sus derechos en el proceso penal, pues, –conforme a instrumentos y jurisprudencia internacionales– la víctima tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, para lo cual la ley le debe garantizar –y las autoridades fiscales y judiciales materializar– los derechos a la información, protección física y jurídica, petición, intervención y resarcimiento por el daño ocasionado.

No pueden desconocerse sus derechos en el proceso penal. El reconocimiento de la víctima como sujeto procesal y la consagración de un amplio catálogo de derechos a su favor son dos de los aspectos más relevantes del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal. En efecto, el Código Procesal Penal y el conjunto de las normas que integran la reforma procesal permiten al ofendido por el delito de ejercer importantes facultades sin necesidad de convertirse en parte acusadora. Asimismo, se impone al órgano persecutor la función de brindar protección al ofendido por el delito.

Con la reforma al sistema procesal penal es insoslayable que el operador jurídico fije su atención no solo en quien es sometido a la actuación procesal penal en calidad de indiciado, imputado o acusado, sino también, con igual diligencia, y en los términos de ley, en las víctimas del hecho jurídico penalmente relevante ocasionado por aquel, previniendo con ello que el proceso penal se convierta en una forma adicional de victimización, logrando por el contrario, en el contexto de las exigencias democráticas de nuestro sistema, un ambiente de participación activa de las víctimas para el beneficio de las mismas.

Por consiguiente, la respuesta que da el Estado al ilícito penal no puede desatender la doble dimensión: el conflicto entre el delincuente y la sociedad, pero también el conflicto que surge entre el agresor y el agredido.

De acuerdo con las ideas precedentes, y atendiendo a las nuevas tendencias del Derecho Procesal Penal que consideran a la víctima como un gran protagonista del proceso penal, el CPP de 2004 le reconoce ampliamente –en comparación con la normativa anterior– una serie de derechos y garantías cuyo alcance y precisión deben ser desarrollados al constituir de vital importancia para un correcto y exitoso funcionamiento del sistema procesal penal que se está implementando en nuestro ordenamiento jurídico. Y de esa forma tornar en real el cambio que se busca llegando a una más eficiente y equilibrada resolución del conflicto penal.

Por lo tanto, no puede desconocerse los derechos de la víctima en el proceso penal, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva, a la verdad, a la información, a la protección física y jurídica, a la petición, a la participación, entre otros, procurando una reparación integral a la víctima y no solo una indemnización económica.

|

Jurisprudencia relevante “[L]a víctima no solo tiene un interés en la satisfacción de la reparación civil, sino también que el delito en su agravio sea investigado y juzgado correctamente. Ambos intereses deben ser protegidos en el proceso penal. (…) [S]i el Tribunal Revisor, en atención a los agravios postulados por la víctima o el actor civil advierte que la decisión de sobreseimiento o de absolución no se encuentra debidamente motivada, o ha incurrido en violación al derecho a la prueba, de defensa, y al principio de legalidad material o procesal, más allá de la posición del fiscal superior, puede anular la decisión y disponer un nuevo pronunciamiento”. (Casación N° 1089-2017-Amazonas, considerando 29 y 34). |

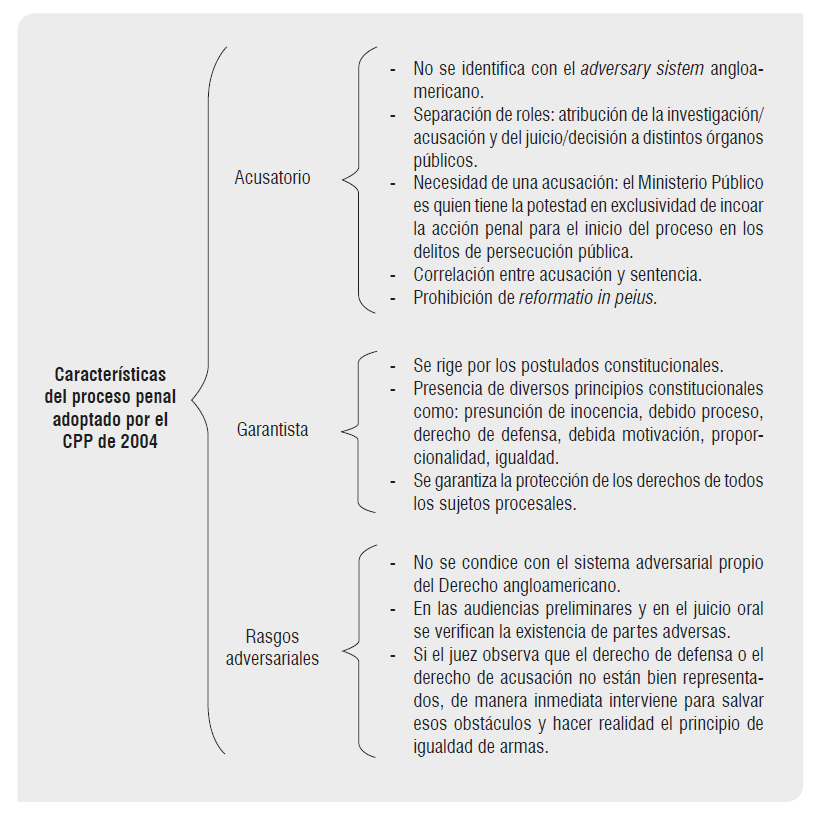

IV. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MODELO PROCESAL PENAL INSTAURADO POR LA REFORMA PROCESAL A TRAVÉS DE LA DACIÓN DEL CPP DE 2004

Al indicar las características del proceso penal peruano podremos darnos cuenta de que no se adhiere a un modelo procesal puro, pues en la actualidad no existen modelos procesales puros[18], sino que lo que existe es una convergencia de ciertas características de diversos modelos con cierta preeminencia de uno de los mismos. Dejado sentado lo dicho, se puede sostener que el CPP de 2004 regula un proceso penal de tipo acusatorio-garantista, de tendencia o rasgos adversariales, que pretende comulgar con el carácter instrumentalista del proceso y, especialmente, con los postulados de un sistema procesal propio de un Estado constitucional de Derecho.

1. Acusatorio

Es acusatorio debido a que existe separación de roles entre el encargado de la investigación del delito y el titular de la acción penal, el encargado de la defensa del investigado y acusado, y el encargado de emitir las decisiones jurisdiccionales. Existe clara separación de funciones entre fiscal, abogado defensor y juez.

Conforme a este principio se prohíbe el ejercicio del poder de decidir a quién tiene el poder de acusar. Así, se establece un sistema de frenos y contrapesos en el ejercicio de las funciones del órgano acusador y decisor del sistema de justicia penal del Estado, de modo tal que quien ejerza uno de estos poderes encuentre su límite en el ejercicio del otro[19].

Ahora bien, podemos anotar las exigencias que plantea el principio acusatorio[20]:

i) Necesidad de la existencia de una acusación

Al respecto anota Armenta Deu (2018) que:

La acusación es presupuesto del juicio y de la condena. Esto exige, en un primer término, el previo conocimiento de la acusación formulada. Y, en segundo lugar, abarca un doble ámbito: de contenido, en cuanto la acusación es el objeto del proceso y de ahí que sus límites marcan la existencia y amplitud de la misma (correlación entre acusación y sentencia); y de forma, en cuanto tal acusación deberá ser comunicada al sujeto pasivo en los términos que marca cada proceso. (p. 51)

|

JURISPRUDENCIA RELEVANTE “Que dentro de este nuevo proceso penal, propio de un Estado constitucional, que se caracteriza por el respeto al debido proceso, uno de los principios procesales que lo informan es el principio acusatorio. Que la vigencia del principio acusatorio como elemento que integra el contenido constitucionalmente garantizado del debido proceso, exige, entre otras cosas, pero de manera fundamental, que no puede existir juicio sin acusación, que debe ser formulada por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que, si el fiscal no formula acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente, sin que ello obste el procedimiento para formular acusación. En ese sentido, se advierte que la primera de las características del principio acusatorio guarda directa relación con la atribución del Ministerio Público, reconocida en el artículo 159.5 de la Constitución Política del Estado, de ejercitar la acción penal, siendo exclusiva su potestad de incoar la acción penal y de acusar, por lo que a falta de esta el proceso debe llegar a su fin”. (Casación N° 54-2009-La Libertad, considerando 6). |

ii) Atribución de la investigación/acusación y del juicio/decisión a distintos órganos públicos

Tanto en el sistema acusatorio como en el sistema inquisitivo la investigación es por medio de autoridades públicas (principio de oficialidad), la diferencia (entre otras) se encuentra en que en el sistema acusatorio necesariamente el investigador y persecutor del infractor se realiza por autoridades públicas diferentes de las autoridades públicas cuya función es juzgar al infractor. Por el contrario, en el sistema inquisitivo ambas autoridades son las mismas, o, dicho de otra manera, las funciones de persecución las lleva a cabo la misma autoridad que va a juzgar. (López Barja de Quiroga, 2014, p. 225)

|

Jurisprudencia relevante “El sistema acusatorio exige que alguien inste la constitución de un proceso penal; que la actividad persecutora del delito se promueva externamente al propio Poder Judicial y que, por tanto, queden separadas las funciones de acusar y de juzgar. El Ministerio Público es un órgano estatal que desarrolla una función pública, ello permite diferenciar, al interior del Estado, esas dos funciones y evitar que un mismo órgano concentre ambos roles”. (R.N. N° 2392-2017-Puno, considerando 5). |

|

Jurisprudencia relevante “(…) A través del principio acusatorio, se determina bajo qué distribución de roles y bajo qué condiciones se efectuará el juzgamiento de la pretensión penal. La fundamentación reside en la preservación de la imparcialidad del juez, que podría verse comprometida si se le atribuyeran, a él mismo, las funciones de descubrir, investigar y perseguir los hechos posiblemente constitutivos de delito. Convergen dos elementos característicos: El primero se refiere al desdoblamiento de las funciones de investigación y de decisión, a cargo de dos órganos públicos distintos, el juez instructor o penal, en el Código de Procedimientos Penales, y el Ministerio Público, en el Nuevo Código Procesal Penal, sustentado en el artículo ciento cincuenta y nueve, numeral cuatro, de la Constitución Política del Estado. 7.2. El segundo incide en la distribución de las funciones de acusación y decisión, en armonía con el aforismo nemo iudex sine acusatore, el cual, incluso, se extiende a la promoción de la acción penal, a la inculpación penal, y a la propia incoación de la instrucción o de la investigación preparatoria”. (…) En este sentido, tomando en cuenta lo precedente, debe señalarse que la conducción de la investigación, el ejercicio de la acción penal y la interposición de la acusación corresponde a un ente autónomo y jerarquizado, como lo es el Ministerio Público. De ello se decanta el reconocimiento constitucional del principio acusatorio como garantía medular del proceso penal, concerniente al objeto del proceso penal. (…)”. (R.N. N° 610-2018-Lima Sur, considerando 9). |

Ahora bien, el principio acusatorio no puede ser considerado equivalente al principio dispositivo del proceso civil, pues si se hiciera esto se provocarían importantes disfunciones y condiciones a la paradójica situación de un juez penal al que acabaría reconociéndosele muchas menos facultades para la tutela de intereses públicos –que subyacen al proceso y que solo a través suyo pueden realizarse–. Existen, pues, situaciones en las que el juez tiene que intervenir para cotutelar el interés público en juego[21].

Por lo tanto, bajo este entendimiento, el rol del juez dentro del proceso penal no se reduce al de un instrumento funcional destinado a administrar normas jurídicas o a aceptar todo lo que digan las partes, sino que, en determinados supuestos excepcionales, puede ordenar pruebas de oficio durante el juzgamiento.

Siendo así, desde una perspectiva material, el adoptar un modelo procesal acusatorio-garantista con rasgos adversariales legitimaría el mantenimiento excepcional de la figura de las pruebas de oficio. En tal sentido, por ejemplo, los artículos 155 numeral 3 y 185 del Código Procesal Penal de 2004 permiten la realización de “prueba oficiosa”.

|

Recuerda: El rol del juez dentro del proceso penal no se reduce al de un instrumento funcional destinado a administrar normas jurídicas o a aceptar todo lo que digan las partes, sino que, en determinados supuestos excepcionales, puede ordenar pruebas de oficio durante el juzgamiento. Siendo así, desde una perspectiva material, el adoptar un modelo procesal acusatorio-garantista con rasgos adversariales legitimaría el mantenimiento excepcional de la figura de las pruebas de oficio. En tal sentido, por ejemplo, los artículos 155 numeral 3 y 185 del Código Procesal Penal de 2004 permiten la realización de “prueba oficiosa”. |

iii) Correlación entre la acusación y la sentencia

Establece una determinada correlación o congruencia (similitud, semejanza o correspondencia) entre la pretensión penal –asumida en la acusación oral, que es la que marca el límite entre lo prohibido y lo permitido– y el fallo. La congruencia o correlación es el deber de dictar sentencia impuesto al juez conforme a las pretensiones deducidas por las partes en el proceso.

Los defectos de incongruencia, en cuanto vulneración de este requisito, son incongruencia supra o ultra petita, incongruencia extra petita e incongruencia infra petita, según se conceda en el fallo más de lo que pedía el fiscal, se resuelva sobre un objeto procesal distinto o se conceda menos de aquello legalmente establecido y pedido por el Ministerio Público.

|

Jurisprudencia relevante “Que la acusación fiscal es un acto procesal que, en virtud del principio acusatorio y lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta y nueve, numeral cinco, de la Constitución, corresponde exclusivamente al Ministerio Público, en virtud del principio acusatorio. Ella contiene la pretensión procesal del fiscal –pretensión punitiva del Estado, que incluye además una pretensión resarcitoria–, y da lugar, previo control judicial, al auto de enjuiciamiento que vincula al órgano jurisdiccional encargado del juzgamiento. En tal sentido, debe existir una relación de congruencia entre el contenido de la acusación y lo resuelto en la sentencia final”. (Casación N° 09-2010-Tacna, considerando 4). |

2. Garantista

Por otro lado, es garantista el sistema acusatorio recogido por el CPP de 2004 por cuanto busca compatibilizar con los postulados garantistas constitucionales. Hablamos, pues, de un proceso penal acusatorio de un Estado constitucional de Derecho. Así, es función del órgano jurisdiccional garantizar en todo el proceso penal los derechos del investigado y acusado, del agraviado y parte civil, y del derecho de acusación representado por los fiscales del Ministerio Público. No solo garantiza los derechos y garantías del imputado o acusado, sino de todos los sujetos procesales que participan en el proceso penal[22]. En la misma perspectiva, los esfuerzos van enfocados por la presencia de principios y garantías procesales, tales como oralidad, contradicción, publicidad, celeridad, presunción de inocencia. Además de la separación de funciones procesales, el inicio del proceso por sujeto distinto al juez, carga de la prueba totalmente en cabeza de la parte acusadora.

Entonces, con la dación y entrada en vigencia progresiva de este nuevo cuerpo normativo (CPP 2004) se pretende cumplir con el programa penal de la Constitución (de ahí que se diga que es garantista) con el objetivo de conjugar una mayor eficacia en la persecución de los delitos con una efectiva protección a las garantías de los sujetos que se hayan sometidos a un proceso penal, cualquiera sea la situación en la que se encuentren dentro de él, como por ejemplo la de imputado o la de víctima.

De esta forma, el sistema acusatorio garantista, que adopta el CPP de 2004, propugna una jerarquía constitucional, instaurando una serie de garantías constitucionales que deberán regir para todos los sometidos al proceso. Y para ello se empieza por entender que eficacia en la persecución penal y respeto a las garantías de los intervinientes en el proceso no son fines contradictorios o excluyentes sino necesarios y concurrentes en la configuración de un debido proceso y, por lo tanto, se debe buscar un equilibrio entre ambos.

Esta conjugación de fines (eficacia y garantía) forma lo que se puede denominar un verdadero garantismo penal, es decir un garantismo que propende entre otros aspectos, por un lado, una rápida y eficaz persecución y respuesta penal contra los intervinientes de un delito y, por otro lado, una efectiva protección de sus derechos, pero no solo de ellos, sino de todos los sujetos procesales, procurando con todo ello una real y palpable eficacia del sistema penal.

3. Posee rasgos adversariales

Asimismo, el modelo adoptado es acusatorio garantista con ciertos rasgos adversariales. No es acusatorio puro. Tampoco se condice con el sistema adversarial propio del Derecho angloamericano. Con esto, a su vez, queda claro que acusatorio y adversarial no significan lo mismo. El sistema acusatorio moderno consiste en lo que acabamos de señalar –resumidamente– en los parágrafos anteriores. Mientras que, desde la perspectiva norteamericana, adversary se refiere a un sistema de solución de conflictos basado en la solución activa y agresiva de acusador y defensor, en el que el juez ocupa una posición netamente pasiva, y lo mismo se puede decir del jurado. De ahí, que deban existir dos investigaciones separadas, la desarrollada por el fiscal y la Policía, y la del imputado y su defensor, siendo cada parte dueña de su propia investigación y resultando ambas independientes, hasta el momento en que se tenga la obligación de desvelar los datos y los medios probatorios obtenidos[23].

Entonces, nuestro sistema procesal penal sí es acusatorio en los términos expuestos con anterioridad, pero no es adversarial en el sentido del Derecho angloamericano. No tenemos un sistema de investigación de cada parte (la defensa no puede investigar, sí puede solicitar la práctica de actos de investigación, pero a través de la Fiscalía). Pero nuestro sistema procesal penal sí tiene ciertos rasgos adversariales, por ejemplo, en las audiencias preliminares y en el juicio oral se verifica la existencia de partes adversas. Pero eso no sucede en la investigación preliminar ni preparatoria que por el tiempo que lleva materializarla, es la etapa procesal de más duración en un proceso penal común. En esta etapa, el dueño y señor del procedimiento penal materializado en la investigación es el fiscal. El abogado defensor se convierte en una especie de colaborador en el esclarecimiento de los hechos investigados. No es parte adversa[24].

En efecto, si el abogado defensor considera que debe tomarse la declaración de testigos de descargo se debe dirigir al fiscal y solicitar se les cite y se reciba su declaración. El fiscal evaluando pertinencia, conducencia y utilidad podrá aceptar o rechazar el pedido. En el supuesto de que el fiscal rechace la pretensión, el defensor se dirigirá al juez de investigación preparatoria para pedir un reexamen de la decisión fiscal. El juez decidirá inmediatamente con el mérito de los actuados que le proporcione la parte y, en su caso, el fiscal. Dentro de las opciones que tiene el juez está la posibilidad de confirmar la decisión del fiscal. El defensor de esa forma, en el peor de los casos, puede quedarse hasta sin sus testigos de descargo[25].

Solo en las audiencias preliminares y en el juicio oral se presentan ciertos rasgos adversariales. En las audiencias existen partes adversas que sustentan sus pretensiones ante el juez. Pero no es de modo absoluto. En un caso en concreto, si el juez observa que el derecho de defensa o el derecho de acusación no están bien representados, de manera inmediata interviene para salvar esos obstáculos y hacer realidad el principio de igualdad de armas. Así, en el inciso 3, artículo I, del Título Preliminar del CPP de 2004, se precisa que las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y los derechos previstos en la Constitución y en el CPP. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia[26].

Entonces se puede concluir que el modelo acusatorio adoptado por nuestro legislador tiene marcadas diferencias con el sistema practicado en los países del common law, en el cual impera la idea del proceso de partes adversas, donde el juez ostenta la posición de árbitro o moderador del juicio.

Referencias

Alcalde, V. (2011). El proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Ministerio Público. En Juntos generamos justicia. El nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Implementación, experiencias y conclusiones 2003-2010. Lima: Cooperación Alemana al Desarrollo Internacional-GIZ.

Armenta Deu, T. (2012). Sistemas procesales penales. La justicia penal en Europa y América. Madrid: Marcial Pons.

Armenta Deu, T. (2018). Lecciones de Derecho Procesal Penal. 11ª edición. Madrid-Barcelona-Sao Paulo-Buenos Aires: Marcial Pons.

Arocena, G. (2020). ¿De verdad? Prueba, racionalidad y verdad en el procedimiento criminal. Puno: Ceji-Zela.

Banacloche Palao, J. & Zarzalejos Nieto, J. (2018). Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal. 4ª edición. Madrid: Wolters Kluwer.

Bernal Cuéllar, J. & Montealegre Lynnet, E. (2013). El proceso penal. Tomo I: fundamentos constitucionales y teoría general. (6ª edición). Bogotá: Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia.

Ferrer Beltrán, J. (2005). Prueba y verdad en el Derecho. (2ª edición) Madrid: Marcial Pons.

García Pelayo, M. (2018). La Constitución. En Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M. & Casas Baamonde, M. E. (directores). Comentarios a la Constitución española. Tomo I. Madrid: Fundación Wolters Kluwer, Boletín Oficial del Estado, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia.

González Lagier, D. (2013). Presunción de inocencia, verdad y objetividad. En Grández, P. y Morales, F. (editores). La argumentación jurídica en el Estado constitucional. Lima: Palestra Editores.

Guastini, R. (2001). Estudios de Teoría Constitucional. Miguel Carbonell (edición de). México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Lopes Jr., A. (2018). Fundamentos del proceso penal. Valencia: Tirant lo Blanch.

López Barja de Quiroga, J. (2014). Tratado de Derecho Procesal Penal. (Vol. I. 6ª edición). Navarra: Thomson Reuters-Aranzadi.

Montero Aroca, J. (2019). Lección primera: los conceptos esenciales. En Montero Aroca, J.; Gómez Colomer, J., Barona Vilar, S.; Esparza Leibar, I. & Etxeberría Guridi, J. Derecho Jurisdiccional III. Proceso penal. 27ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch.

Moreno Catena, V. & Cortés Domínguez, V. (2019). Derecho Procesal Penal. (9ª edición). Valencia: Tirant lo Blanch.

Oré Guardia, A. (2016). Derecho Procesal Penal peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal Penal. Tomo I, Lima: Gaceta Jurídica.

Reyna Alfaro, L. M. (2015). Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Instituto Pacífico.

Roxin, C. (2001). Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25ª edición alemana por Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor. Buenos Aires: Editores del Puerto.

Salas Beteta, Ch. (2013). Juicio previo, oral, público y contradictorio. En Revilla Llaza, P. (coordinador). Principios fundamentales del nuevo proceso penal. Lima: Gaceta Jurídica.

Salinas Siccha, R. (2017). La etapa intermedia en el nuevo proceso penal. Lima: Ideas.

Taruffo, M. (2014). Prueba, verdad y Estado de Derecho. Traducción de Renzo Cavani. En Constitucionalismo y proceso. Tendencias contemporáneas. Roberto González Álvarez (coordinador). Lima: Ara Editores.

Taruffo, M. (2010). Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos. Traducción de Daniela Accatino Scagliotti. Madrid-Barcelona-Buenos Aires: Marcial Pons.

Volk, K. (2016). Curso fundamental de Derecho Procesal Penal. Traducción de la 7ª edición alemana por Alberto Nanzar, Noelia T. Núñez, Daniel R. Pastor y Eugenio Sarrabayrouse. Buenos Aires: Hammurabi.

[1] A pesar de los más de quince años que ya lleva la implementación del CPP de 2004 aún no logra establecerse en todo el territorio nacional, pues todavía no se implementa en los distritos judiciales de Lima Centro y Lima Sur. Sin embargo, debemos tener presente que en virtud del Decreto Supremo N° 012-2019-JUS, se estableció que la entrada en vigencia para Lima Sur y Lima Centro correspondía al 1 de julio de 2020, no obstante el 3 de julio de 2020 se publicó el Decreto Supremo N° 007-2020-JUS que suspende y modifica el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal, conforme a lo propuesto por la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, donde se acordó que la fecha de entrada en vigencia para los distritos fiscales de Lima Sur y Lima Centro será el 1 diciembre de 2020. Esta situación habría generado que el CPP de 2004 hubiere estado vigente del 1 de julio al 3 de julio de 2020.

[2] Véase, Bernal Cuéllar y Montealegre Lynnet (2013, p. 43).

[3] Según Guastini, existen siete condiciones para poder sostener que un ordenamiento jurídico está constitucionalizado: 1. Constitución rígida; 2. Garantía jurisdiccional de la Constitución; 3. Fuerza vinculante de la Constitución; 4. Sobreinterpretación; 5. Aplicación directa de las normas constitucionales; 6. La interpretación conforme (constitucional) de las leyes; 7. Influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Véase, Guastini (2001, p. 155 y ss.).

[4] Como ha dicho García Pelayo (2018, p. XXXI): “La Constitución es fundamento de legitimidad en cuanto que es un sistema de normas con arreglo a las cuales se determinan qué órganos deben ejercer los poderes del Estado, bajo qué condiciones y dentro de qué límites, de modo que tanto la generalidad de los ciudadanos como los que ejercen el poder sólo están sometidos a las normas, a unas normas que elevan el mando y obediencia desde algo que es a algo que debe ser. (…). La Constitución es, pues, el fundamento jurídico de la legitimidad de los poderes del Estado”.

[5] Cfr. Banacloche Palao y Cubillo López (2018, p. 88).

[6] Cfr. Roxin (2001, p. 1); Armenta Deu (2018, p. 32); Moreno Catena, y Cortés Dominguez (2019, p. 37); Lopes Jr. (2018, p. 50).

[7] Cfr. Oré Guardia, (2016, p. 41).

[8] Cfr. Reyna Alfaro (2015, p. 40).

[9] Cfr. Montero Aroca (2019, p. 32), señala que la función que cumplen los tribunales por medio del proceso es la tutela de los derechos de las personas. De este modo, agregan, la función del proceso penal, su objetivo último, es la tutela de los derechos y principalmente del derecho a la libertad.

[10] Cfr. López Barja de Quiroga (2018, p. 50).

[11] Cfr. Banacloche Palao y Cubillo López (2018, p. 151).

[12] González Lagier (2013, p. 349).

[13] Así, Volk (2016, p. 45); Arocena (2020, p. 47).

[14] Véase, Taruffo (2010, pp. 133 y 134).

[15] Acerca de la verdad como correspondencia, y tomando posición a favor de esta, véase: Taruffo (2014, pp. 34 y 35); Ferrer Beltrán (2005), passim.

[16] Alcalde (2011, p. 275).

[17] Salas Beteta (2013, p. 9).

[18] Cfr. Armenta Deu (2012, p. 54 y ss.).

[19] Cfr. Oré Guardia (2016, p. 92).

[20] Cfr. San Martín Castro (2015, pp. 68-70); Armenta Deu (2018, pp. 51 y 52).

[21] En este sentido, ARMENTA DEU, Teresa. “Principio acusatorio: realidad y utilización. Lo que es y lo que no”.Ob. cit., p. 219.

[22] Cfr. Salinas Siccha (2017, p. 30).

[23] Cfr. Armenta Deu (2012, pp. 33 y 42).

[24] Cfr. Salinas Siccha (2017, p. 24).

[25] Ibídem, p. 26.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe