El Régimen Especial de Protección de Riesgos Profesionales (SCTR) según el Tribunal Constitucional A propósito de la calificación de la invalidez ocupacional

Javier PAITÁN MARTÍNEZ*

RESUMEN:

El autor, en el presente artículo, aborda el estado de la cuestión del Régimen Especial de Protección de Riesgos Profesionales en el Perú. Así, en primer lugar, nos describe el marco normativo y jurisprudencial sobre el particular. Luego, nos expone los lineamientos del TC poniendo especial énfasis en los dos recientes precedentes vinculantes emitidos por dicho Tribunal. Finalmente, llama a reflexionar en torno al SCTR y las líneas jurisprudenciales del Alto Tribunal.

MARCO NORMATIVO

Ley N° 26790

Decreto Ley N° 18846

Decreto Supremo N° 002-72-TR

Decreto Supremo N° 009-97-SA: art. 2, literal k)

Decreto Supremo N° 003-98-SA: arts. 2, 18.2.1, 18.2.2 y 18.2.4.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR

Palabras clave: SCTR / Derecho previsional / Precedente vinculante / Pensión

Recibido: 28/01/2019

Aprobado: 08/02/2019

INTRODUCCIÓN

A nivel constitucional, en materia de salud se cuenta con regímenes contributivos, a cargo del Seguro Social de Salud (EsSalud), y regímenes no contributivos o semicontributivos, a cargo del Ministerio de Salud, a través del Seguro Integral de Salud (SIS); y, en materia de pensiones se cuenta con un régimen contributivo de reparto, a cargo del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y un régimen de capitalización individual, a cargo del Sistema Privado de Pensiones (SPP), administrado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).

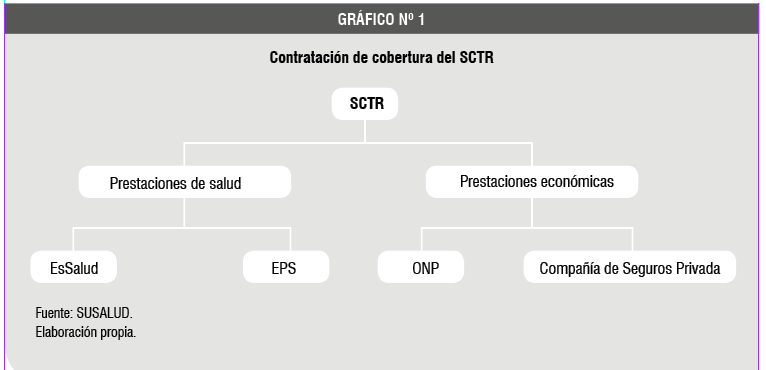

Adicionalmente a estos regímenes de salud y pensiones de la seguridad social, es importante señalar que se cuenta con un Régimen Especial de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), representando por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Por ello, es también denominado Régimen del SCTR, el mismo que es gestionado tanto por entidades públicas (como son la ONP y Essalud) y privadas (Compañías de Seguros Privados –CSP, y las Entidades Prestadoras de Salud –EPS).

En esa línea, el suministro de las prestaciones de la seguridad social o de los seguros sociales, y la captación de los medios de financiamiento pueden estar confiados: i) a entidades que forman parte de uno o varios ministerios; ii) a entidades que siendo estatales gozan de una relativa independencia en la adopción y ejecución de sus decisiones; o iii) a entidades privadas en diverso grado (Rendón, 2008, p. 398). Sobre este último punto, como lo señalamos anteriormente, en la gestión a cargo de las instituciones privadas, en el Régimen del SCTR, encontramos a las EPS y a las CSP, las mismas que otorgan prestaciones complementarias de Seguridad Social en salud (SCTR-salud) o en pensiones (SCTR-pensión), respectivamente.Así, podemos deducir que, en el Perú, tenemos una modalidad complementaria obligatoria de protección privada (en salud y en pensiones) y de cuenta del empleador, el mismo que se refleja con el SCTR-salud y el SCTR-pensión. No obstante, aunque las prestaciones de salud y pensiones pueden estar a cargo de instituciones o empresas privadas, la administración de la seguridad social o de los seguros sociales, en mayor o menor grado, recae en el Estado; siendo este es el administrador de la seguridad social o de los seguros sociales, ya sea de manera directa o indirecta, con órganos propios o supervisados por este (Almansa, 1989, p. 148).

El SCTR forma parte de una de las manifestaciones de la seguridad social, sea administrado por el Estado o por una empresa privada. Y el hecho de que sea administrado por esta última no lo excluye de su matiz de seguridad social, así el SCTR-pensión administrado por una empresa privada podría ser reconocido como una moderna manifestación de la seguridad social, sujeta a criterios y reglas diferentes a las tradicionales, dentro de un ámbito que sería denominado “cuasi previsional”[1]. Por ello, el Régimen del SCTR vendría a constituir un régimen cuasi previsional, como bien lo señalamos en un anterior trabajo (Paitán, 2018, pp. 15-27).

Asimismo, mediante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), en la sentencia recaída en el Expediente Nº 02513-2007-PA/TC-ICA (Caso Hernández Hernández[2]), se unificó los diversos precedentes vinculantes referidos a la interpretación y aplicación del Régimen del SCTR. De esta manera, se reconoció jurisprudencialmente, entre otros puntos importantes, la entidad competente para la acreditación de la enfermedad profesional. También, recientemente, en el Expediente N° 00799-2014-PA/TC (Caso Flores Gallo[3]), el TC fija un precedente vinculante nuevo y complementario a los precedentes vinculantes contenidos en el fundamento 96 del Expediente N° 10063-2006-PA/TC (caso Padilla Mango[4]) y en el fundamento 14 del Caso Hernández Hernández, respecto a las entidades competentes para la acreditación de la enfermedad profesional en el Régimen del SCTR. Esto, en conjunto, vendrían a constituir la línea jurisprudencial del TC sobre el sistema de calificación de invalidez ocupacional en el Régimen del SCTR, lo cual será materia de estudio del presente trabajo.

I. EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO) O RÉGIMEN DEL SCTR

El régimen de aseguramiento por accidentes de trabajo –y enfermedades profesionales– del Perú tiene su origen en la Ley N° 1378, del 24 de enero de 1911, mediante la cual se impuso a los empleadores la obligación de ser los responsables en asumir la asistencia médica y la indemnización de los trabajadores (obreros y empleados) que estaban bajo su subordinación, ante el padecimiento de las contingencias antes referidas (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

La Ley N° 1378, inicialmente, se refirió solo a los accidentes de trabajo; no obstante, mediante la promulgación de la Ley N° 7975, del 12 de enero de 1935, se dispuso la ampliación de la protección a las enfermedades profesionales de neumoconiosis y otras dolencias que eran producto de la intoxicación por gases químicos (principalmente en los trabajadores mineros).

En la medida en que se presentaron algunos casos de incumplimiento por los empleadores de su obligación impuesta mediante las leyes antes referidas, se dictó el Decreto Ley Nº 18846 del 29 de abril de 1971, reglamentado por el Decreto Supremo Nº 002-72-TR, mediante el cual se estableció un régimen de aseguramiento obligatorio por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a favor de los obreros, que sería administrado por el Estado (Caja Nacional del Seguro Social Obrero). Con la emisión del Decreto Ley N° 18846, se dispuso la creación del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, más conocido como la Ley del SATEP (o Régimen del SATEP).

Así, conforme a lo ordenado por el Decreto Ley N° 18846, cuya aplicación y lo relativo a las prestaciones se encontraba regulada en el Decreto Supremo Nº 002-72-TR (Reglamento), se dispuso que el Estado asumiría las obligaciones derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los obreros, estando las prestaciones financiadas con un aporte que lo asumía exclusivamente el empleador.

Posteriormente, como una opción legislativa destinada a corregir los errores que existían en el antiguo Régimen del SATEP del Decreto Ley Nº 18846, se emitió el Régimen Especial de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales[5]), representado por el SCTR, creado por la Ley N° 26790[6], Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud (LMSS) que por su naturaleza, así como por su especialidad y muchas veces por su complejidad, resultan –en la práctica– de difícil manejo y solución tanto en la vía administrativa y judicial. En dicho régimen especial, se establecieron nuevos mecanismos de aseguramiento y se determinaron nuevas prestaciones, siendo que uno de los aspectos diferenciadores más importantes fue el de establecer un sistema en el cual tanto la empresa privada como el Estado, a elección del empleador, podrían cubrir las contingencias que señala la norma.

A diferencia de la predecesora de la Ley N° 26790, las prestaciones ya no se encontrarían únicamente a cargo del Estado; puesto que, en materia de riesgos laborales o profesionales, aunque expresamente no esté señalado en la Constitución, se cuenta con un Régimen Especial de Protección de Riesgos Profesionales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, representado por el SCTR, el mismo que es gestionado, respecto de las prestaciones económicas (SCTR-pensión) y de salud (SCTR-salud[7]), tanto por entidades públicas (como son la ONP y EsSalud) y privadas (como son las CSP y las EPS).

El Régimen Especial de Protección de Riesgos Profesionales, o también denominado Régimen del SCTR, recién asumió las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a partir del 15 de mayo de 1998, de conformidad a lo establecido en la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 003-98-SA (Normas Técnicas sobre el SCTR).

Según lo establecido por el literal k) del artículo 2 del Decreto Supremo N° 009-97-SA y el artículo 2 del Decreto Supremo N° 003-98-SA, se entiende por accidente de trabajo a toda lesión corporal producida en el centro de trabajo o con ocasión de las labores para las cuales ha sido contratado el trabajador causadas por acción imprevista fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona, independientemente de su voluntad y que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta.

En esa misma línea, según el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha definido al accidente de trabajo en los siguientes términos: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Ahora bien, para efectos de tener bien delimitada la definición de accidente de trabajo, no solo basta invocar lo establecido en el Decreto Supremo N° 005-2012-TR y el Decreto Supremo N° 007-97-SA, sino también es importante aplicar lo dispuesto en las disposiciones de las Normas Técnicas del SCTR, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-98-SA, que en su artículo 2, numeral 2.3, prevé los supuestos que no se encuentran dentro de los alcances de dicha definición. Así, dicha disposición literal y textualmente establece que no constituye accidente de trabajo, entre otros supuestos: a) El que se produce en el trayecto de ida y retorno a centro de trabajo, aunque el transporte sea realizado por cuenta de la entidad empleadora en vehículos propios contratados para el efecto; b) el provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas o peleas u otra acción ilegal; c) el que se produzca como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica impartida por el empleador; d) el que se produzca con ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, aunque se produzcan dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo; e) el que sobrevenga durante los permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de suspensión del contrato de trabajo; y, f) los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes por parte de EL ASEGURADO.

Por otra parte, según lo establecido por el artículo 2, literal n, del Decreto Supremo N° 009-97-SA y el artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-98-SA, se entiende como enfermedad profesional a aquel estado patológico permanente o temporal del trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en el que desarrolla este. Es decir, es una patología diagnosticada y calificada causada por la exposición al riesgo (trabajo o medio) del trabajador. Entonces, dicha contingencia es contraída a consecuencia del trabajo asalariado y dependiente ejecutado, con exposición a los riesgos propios de cada enfermedad profesional listada.

Por todo lo expuesto, el Régimen del SCTR sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, creado por la LMSS, es un contrato de seguro obligatorio y a cuenta del empleador que otorga cobertura de prestaciones de salud y prestaciones económicas (no cubiertas por el régimen general de salud y pensiones) ante accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales o profesionales que pudieran padecer los trabajadores –empleados, obreros, eventuales, temporales o permanentes– de una empresa que realiza actividades económicas en su totalidad, en parte o en alguna de sus labores, de alto riesgo[8].

El empleador tiene la libertad de contratar el SCTR con diversas empresas privadas[9], quien puede encargar la concesión de las prestaciones de salud a una EPS y el pago de las pensiones a una CSP, siendo que ambas necesariamente deben ser personas jurídicas distintas; no obstante, también puede optar por la gestión pública, a través de EsSalud y la ONP, respectivamente. Las retribuciones a las EPS o a las CSP son establecidas libremente entre las partes, mientras que los aportes a EsSalud y a la ONP correspondientes al SCTR son los establecidos en los tarifarios que para el efecto establecen dichas entidades.

Asimismo, es menester señalar que están comprendidos en el Régimen del SCTR los afiliados regulares[10] y potestativos[11] del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud (EsSalud), siendo que el financiamiento de los riesgos laborales deriva de las cotizaciones sociales a cargo del empleador, quien abona un porcentaje de la remuneración de los trabajadores[12].

II. LA PENSIÓN DE INVALIDEZ DE ORIGEN PROFESIONAL O LABORAL: LEY N° 26790

La seguridad social es un sistema de protección social que permite prestar asistencia médica y garantizar ingresos básicos a todo ciudadano que lo necesite, cuando enfrenta ciertas contingencias o riegos sociales (accidente, enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, desempleo y muerte), a fin de elevar o mantener su calidad de vida (su dignidad). Es reconocida en varios instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, así como en la Constitución del Perú. Este se consagra como un derecho humano fundamental inherente a todas las personas, manifestándose principalmente en las prestaciones de salud (atenciones de salud y subsidios) y las prestaciones económicas (pensiones).

Así, la pensión de invalidez, encuadrada en los regímenes previsionales del Perú, es la que permite al trabajador obtener una prestación económica, en el caso de dejar de trabajar antes de la edad y condiciones para acceder a la jubilación, por causa de salud o incapacidad física sobrevenida. La invalidez puede provenir de accidentes o enfermedades comunes, aunque también puede proceder, entre otras contingencias, de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.

En el Régimen del SCTR, entre otras prestaciones que se otorgan (por ejemplo, el subsidio por incapacidad temporal[13]), tenemos: i) las pensiones de invalidez; ii) las pensiones de sobrevivencia; y, iii) los gastos de sepelio[14].

La pensión de invalidez es una prestación económica de beneficio exclusivo del trabajador, en tanto se determine un porcentaje de menoscabo a su salud y en la que se aprecia una disminución apreciable del rendimiento laboral del trabajador, previa calificación y acreditación de la enfermedad profesional o accidente de trabajo. Así, tenemos que el artículo 18 del Decreto Supremo N° 003-98-SA, en sus sub acápites 18.2.1, 18.2.2 y 18.2.4, diferencia entre “invalidez parcial permanente”, “invalidez total permanente” e “invalidez parcial permanente inferior al 50 % de menoscabo, pero superior al 20 %”; por lo que para los dos primeros casos se prevé una pensión vitalicia, mientras que para el tercero se prevé un pago por única vez ascendente a una indemnización equivalente a 24 mensualidades de pensión calculadas en forma proporcional a la que correspondería a una pensión de invalidez permanente total.

La “invalidez absoluta permanente” se define como aquella circunstancia derivada de la relación laboral, o exterior a ella, que ocasionan la imposibilidad del trabajador de proseguir laborando de manera regular (riesgo social o profesional), sea porque ha habido ya una calificación de incapacidad por 12 meses continuos en los que el trabajador ha cobrado subsidios a EsSalud o que, a consecuencia de la incapacidad, su prestación laboral no podría ser retribuida ni siquiera en un 1/3 de la que percibe el trabajador por igual trabajo que el ocupado por el inválido, o que la enfermedad sea muy prolongada que desorganiza la actividad de la empresa (Gómez, 2007, p. 285).

Conforme a lo establecido en el artículo 19 del Régimen del SCTR, puede contratarse libremente con la ONP, o con empresas de seguros (CSP) debidamente acreditadas, para el otorgamiento de pensiones de invalidez temporal o permanente y de sobrevivientes y gastos de sepelio como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Por otra parte, la pensión de sobrevivencia es aquella que corresponde a favor de los familiares directos del asegurado o pensionista fallecido (causante), por lo que según las Normas Técnicas del SCTR, dicha prestación económica será determinada en el correspondiente porcentaje de la remuneración mensual del causante, en favor de la cónyuge o conviviente (calificado como unión de hecho), de los hijos menores de 18 años así como mayores de 18 años (pero incapacitados), y de los padres, en caso no haya cónyuge o conviviente e hijos.

III. LOS LINEAMIENTOS JURISPRUDENCIALES DEL TC EN TORNO AL RÉGIMEN DEL SCTR: EL SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ OCUPACIONAL

Mediante el caso Hernández Hernández, unificando los diversos precedentes vinculantes referidos a la interpretación y aplicación del Régimen del SATEP (Decreto Ley N° 18846) y del Régimen del SCTR (Ley N° 26790), contenidos principalmente en los fundamentos del caso Padilla Mango, se ha establecido los siguientes criterios vinculantes, que se detallan a continuación:

a. La imprescriptibilidad para solicitar el otorgamiento de una renta vitalicia o pensión de invalidez.

b. El ámbito de protección del Decreto Ley N° 18846.

c. La entidad competente para la acreditación de la enfermedad profesional.

d. La configuración de la invalidez y la carga de la prueba.

e. El reajuste de la renta vitalicia y la pensión de invalidez.

f. El arbitraje en el SCTR.

g. La fecha de inicio de pago de renta vitalicia o pensión de invalidez.

h. La inexigibilidad del subsidio por incapacidad temporal para acceder a una pensión de invalidez.

i. La compatibilidad o incompatibilidad en percepción simultánea de pensión vitalicia o pensión de invalidez y remuneración.

j. La responsabilidad del Estado en el SCTR y la cobertura supletoria de la ONP.

Posteriormente, el TC emitió dos nuevos precedentes vinculantes en materia del Régimen del SCTR. Así, en el caso Flores Gallo (Expediente N° 00799-2014-PA/TC), se fija un precedente vinculante nuevo y complementario a los precedentes vinculantes contenidos en el fundamento 96 del caso Padilla Mango y en el fundamento 14 del caso Hernández Hernández, respecto a las entidades competentes para la acreditación de la enfermedad profesional en el Régimen del SCTR. Mientras que, por otro lado, en el caso Carrillo Espejo (Expediente N° 02677-2016-PA/TC), se determina diversas reglas vinculantes para el correcto cálculo de la pensión de invalidez y la exoneración al pensionista de devolver lo percibido en exceso.

Estos precedentes vinculantes, así como las otras sentencias emitidas con anterioridad hasta la fecha vendrían a constituir importantes –aunque todavía no suficientes– líneas jurisprudenciales del TC para resolver las controversias relacionadas al Régimen del SCTR respecto de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que, por su naturaleza, así como por su especialidad y, muchas veces, por su complejidad, resultan –en la práctica– de difícil manejo y solución, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, en sus diferentes aspectos, a saber: evaluación, calificación, cobertura, prestaciones económicas, entre otros. Esto ha permitido el establecimiento de diferentes criterios jurisprudenciales vinculantes, los mismos que se detallan a continuación.

1. El sistema de calificación de invalidez ocupacional propuesto en los pronunciamientos del TC: Las entidades competentes para la acreditación de la enfermedad profesional

Siempre ha resultado una dificultad el determinar la condición de invalidez ocupacional en el Régimen del SCTR debido a la cantidad de certificados médicos que se suelen presentar y los resultados contradictorios que estos pueden determinar. A pesar de que en el sistema de calificación de invalidez contemplado en las Normas Técnicas del SCTR[15] se establece un sistema específico de certificados e instancias de evaluación de la invalidez ocupacional, esto no ha permitido evitar la generación de gran cantidad de problemas sobre el particular.

Por ello, ha sido imprescindible la emisión de diferentes pronunciamientos (y algunos precedentes vinculantes) por parte del TC, sobre todo cuando los casos pensionarios representan casi el 30 % de las 7 mil causas que resuelve anualmente el TC, como lo sostuvo el magistrado Espinosa-Saldaña[16]. Al respecto, en los años 2007 y 2009, el TC emitió los precedentes vinculantes contenidos en el fundamento 96 del caso Padilla Mango y en el fundamento 14 del caso Hernández Hernández, respectivamente, en relación a las entidades competentes para la determinación y acreditación del padecimiento de las enfermedades profesionales en el Régimen del SCTR.

De este modo, en el fundamento 14 del caso Hernández Hernández, reiterando el fundamento 96 del caso Padilla Mango, se estableció el siguiente precedente vinculante:

(…) en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley Nº 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley Nº 26790 la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley Nº 19990. Debiéndose tener presente que si a partir de la verificación posterior se comprobara que el examen o dictamen médico de incapacidad o invalidez es falso o contiene datos inexactos, serán responsables de ello penal y administrativamente, el médico que emitió el certificado y cada uno de los integrantes de las Comisiones Médicas de las entidades referidas, y el propio solicitante (énfasis agregado).

De este modo, en los procesos constitucionales de amparo –mas no en otros procesos ordinarios de distinta naturaleza (el contencioso administrativo y el laboral, por ejemplo) o procesos administrativos (el proceso de arbitraje, por ejemplo)–, la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidad del Minsa, de EsSalud o de una EPS son las únicas entidades competentes para acreditar la existencia o no de una enfermedad profesional, condición previa para el otorgamiento de una renta vitalicia conforme al Decreto Ley N° 18846 o de una pensión de invalidez conforme a la Ley N° 26790.

Como bien se precisó en el caso Padilla Mango:

[e]llo no quiere decir que los exámenes médicos ocupacionales, certificados médicos o dictámenes médicos expedidos por los entes públicos competentes no colegiados no tengan plena eficacia probatoria, sino que en los procesos de amparo ya no constituyen el medio probatorio suficiente e idóneo para acreditar el padecimiento de una enfermedad profesional o el incremento del grado de incapacidad laboral, por lo que, de ser el caso, pueden ser utilizados como medios probatorios en los procesos contencioso-administrativos [y laborales], en los que existe una estación probatoria en la que se puede dilucidar ampliamente la idoneidad del documento médico.

Y, recientemente, en el caso Flores Gallo, se fija un nuevo precedente vinculante –que complementa a los precedentes contenidos en los casos Padilla Mango y Hernández Hernández– sobre la validez de los informes médicos emitidos por las comisiones médicas calificadoras de incapacidad del Minsa y de EsSalud en los casos de determinación de invalidez por enfermedad profesional para el acceso a una renta vitalicia o una pensión de invalidez.

Así, en la sentencia materia de estudio del presente trabajo se estableció que los jueces, en los procesos de amparo, respecto a los informes médicos presentados por las partes a efectos de establecer el estado de salud de los demandantes, deberán observar el precedente vinculante de observancia obligatoria contenido en el fundamento 25, en el cual están contenidas las 4 reglas sustanciales, que a continuación detallamos:

Regla sustancial 1: El contenido de los documentos públicos está dotado de fe pública; por tanto, los informes médicos emitidos por comisiones médicas calificadoras de incapacidad [CMCI] del Ministerio de Salud y de Essalud, presentados por los asegurados demandantes, tienen plena validez probatoria respecto al estado de salud de los mismos.

De acuerdo a ello, en los procesos de amparo, los asegurados demandantes solo podrán presentar los informes de las CMCI antes detallados para acreditar la existencia de una enfermedad profesional y acceder a una renta vitalicia o una pensión de invalidez. Se resta el valor probatorio del informe médico emitido por la CMCI de una EPS por no ser un documento público y, con ello, entendemos que también se estaría modificando el criterio vinculante establecido tanto en el caso Padilla Mango como en el caso Hernández Hernández, en los que sí se reconoce el valor probatorio de dicho documento.

Asimismo, si bien en los procesos de amparo solo se reconoce el valor probatorio de los certificados expedidos por las CMCI del Minsa y EsSalud, era imprescindible que el TC precise que no pierde vigencia el sistema de evaluación establecido en las Normas Técnicas del SCTR, así como indicar que dichos certificados puedan utilizarse en las controversias sobre el Régimen del SCTR sometidas a la jurisdicción arbitral[17] y ordinaria (proceso contencioso-administrativo y laboral[18]), si es que este criterio pretendía establecer seguridad jurídica y uniformidad de criterios a nivel judicial y administrativo.

Regla sustancial 2: El contenido de dichos informes médicos pierde valor probatorio si se demuestra en el caso concreto que, respecto a estos informes, se presenta alguno de los siguientes supuestos: 1) no cuentan con historia clínica; 2) que la historia clínica no está debidamente sustentada en exámenes auxiliares e informes de resultados emitidos por especialistas; y 3) que son falsificados o fraudulentos; correspondiendo al órgano jurisdiccional solicitar la historia clínica o informes adicionales, cuando, en el caso concreto, el informe médico presentado por el demandante no genera convicción en el juzgador por sí solo.

Al respecto, los certificados de las CMCI del Minsa y de EsSalud para que sean válidos no solo deben estar sustentados necesariamente en una historia clínica, acompañado de los exámenes auxiliares y pruebas médicas practicadas, sino también en la evaluación de un médico de la especialidad en la enfermedad objeto de diagnóstico. Por ello, el juzgador, antes que evaluar la existencia de los informes médicos con sus respectivas historias clínicas y demás exámenes complementarios, debe verificar que dichos medios probatorios han sido emitidos por los médicos especialistas y competentes sobre la materia.

Por ejemplo, para la determinación de la enfermedad de neumoconiosis, el certificado emitido por la CMCI debe estar sustentado en la evaluación de un médico especialista en neumología con experiencia y capacitación verificable en lectura de placas radiográficas y diagnóstico de dicha enfermedad. Además, la evaluación debe seguir los lineamientos de la Clasificación Radiográfica Internacional de la OIT, conforme a lo establecido en la R.S. N° 014-93-TR, así como los criterios establecidos en las Normas Técnicas del SCTR, entre otras disposiciones (por ejemplo, la Directiva Sanitaria N° 003-MINSA/DGSP-V.01, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 478-2006-MINSA[19]).

Regla sustancial 3: Los dictámenes médicos presentados por las compañías aseguradoras emitidos por las comisiones evaluadoras emitidos por EPS solo contradicen los dictámenes presentados por los demandantes si se configura alguno de los mencionados supuestos, en cuyo caso se declarará improcedente la demanda.

Al respecto, como lo indicamos en la primera regla sustancial, se resta de validez y valor probatorio en los procesos de amparo a los certificados emitidos por las CMCI de las EPS, siendo que solo serán admisibles cuanto los certificados emitidos por las CMCI del Minsa y de EsSalud hayan perdido valor probatorio. Así, se estaría restando la validez de aquellos certificados sin siquiera haber sido admitidos, actuados y valorados, lo que de por sí también implicaría la vulneración del derecho a la defensa de las aseguradoras.

Regla sustancial 4: De persistir, en un caso concreto, incertidumbre sobre el verdadero estado de salud del actor, se le deberá dar a este la oportunidad de someterse voluntariamente a un nuevo examen médico dentro de un plazo razonable, previo pago del costo correspondiente; y en caso de no hacerlo, se declarará improcedente la demanda, dejando a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía ordinaria.

Al respecto, en esta regla se estaría pretendiendo revisar el contenido de los certificados de las CMCI por nuevos exámenes médicos, sin precisarse si estos también deben ser emitidos por las CMCI del Minsa, de EsSalud o de una EPS u otros órganos competentes que el juez de oficio pueda determinar. Con ello, estaríamos frente a un proceso de amparo con una etapa probatoria, contrariamente a lo previsto en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional[20], salvo se trate de la actuación de una prueba compleja.

Como se podrá advertir, luego de haberse determinado las entidades competentes para la acreditación de la enfermedad profesional, a fin de garantizar un adecuado y ordenado acceso de los asegurados a las prestaciones económicas del SCTR por invalidez, en el Caso Flores se establece la plena validez probatoria en los procesos de amparo respecto de los certificado emitidos por las CMCI del Minsa y de EsSalud, sustentados en sus respectivos historiales clínicos y demás exámenes que los sustenta, y en caso de que estas últimas pierdan valor en su contenido, de los certificados médicos emitidos por las EPS.

Asimismo, no se entiende las razones por las que el TC solo habría establecido la aplicación de las reglas antes señaladas únicamente para los procesos de amparo, y no para los procesos laborales o de arbitraje, siendo que estas últimas vías son las más recurrentes por los asegurados para resolver sus controversias del Régimen del SCTR, respecto de la calificación de la invalidez ocupacional.

El precedente vinculante del caso Flores Gallo, que complementa y modifica los precedentes de los casos Padilla Mango y Hernández Hernández, al parecer, no pretendería solucionar del todo los problemas que se presentan respecto de las controversias en el SCTR, en lo que respecta a la documentación (pública o privada) para acreditar, no solo las enfermedades profesionales sino también los accidentes de trabajo, así como las entidades competentes para emitir dicha documentación. Esto, pues, los precedentes vinculantes del TC limitan sus alcances solo a los procesos constitucionales de amparo y a las enfermedades profesionales, desconociendo por ejemplo, en el primer caso, los procesos contenciosos administrativos y laborales, así como los procesos de arbitraje ante el CECONAR. En estos últimos, los dictámenes médicos de las CMCI tienen solo valor referencial y no son determinantes para la acreditación de la enfermedad profesional, puesto que en dicho proceso solo son determinantes de los informes periciales de los médicos peritos (Canelo, 2018, pp. 157-159; García, 2015).

Sobre el particular, a pesar de que el TC ha dispuesto que el Minsa y EsSalud presenten un cronograma con la conformación de CMCI para atender en la calificación de invalidez ocupacional a los asegurados, “carece de sentido que se regule que solo tres exámenes tengan el valor de acreditar la enfermedad profesional”, por lo que, el último precedente “necesita de un cambio o –al menos– ser aclarado. Debe fijarse que en los procesos laborales y arbitrales el juez o árbitro, respectivamente, serán los que valoren que examen médico le genera mayor convicción, y dicho examen acreditará la enfermedad profesional o el accidente de trabajo” (Canelo, 2018, pp. 157-159).

En el segundo caso, no se hace mención alguna sobre la calificación y determinación de la invalidez producto de los accidentes de trabajo, es decir, si mediante los certificados emitidos por las CMCI del Minsa y de EsSalud se puede acreditar la existencia de dicha contingencia. Ya en los precedentes vinculantes de los casos Padilla Mango y Hernández Hernández se había omitido señalar cuáles eran las entidades competentes para la acreditación del accidente de trabajo, perdiéndose una gran oportunidad el TC para pronunciarse al respecto: un tema importante no solo a nivel nacional sino internacional.

No determinar un sistema de calificación de invalidez ocupacional integral, en el que también se trate sobre los accidentes de trabajo, sería desconocer lo que acontece en la realidad. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “[s]e calcula que cada año 2.34 millones de personas mueren de accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo. De todas ellas, la gran mayoría –alrededor de 2,02 millones– fallecen a causa de una de las muchas enfermedades profesionales que existen”. Así, de “las 6.300 muertes diarias que se calcula están relacionadas con el trabajo”, mientras que, “5.500 son consecuencia de distintos tipos de enfermedades profesionales”; calculándose que “cada año se producen 160 millones de casos de enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo” (Organización Internacional del Trabajo, 2013, p. 5).

En esa misma línea, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entre enero y junio del 2018 se registraron 8,278 accidentes de trabajo; 1,173 más que el mismo periodo del 2017, además de que, en dicho año, entre enero y abril, se registraron 65 accidentes laborales mortales a nivel nacional. Siendo el Perú el segundo país con mayores incidencias de muertes laborales en Latinoamérica. Asimismo, se notificaron 35 enfermedades ocupacionales durante el 2017 (Ministerio de Trabajo, 2017).

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, en el Régimen del SCTR, existe una constante lucha contra las enfermedades profesionales, principalmente, respecto a su sistema de calificación mediante los informes médicos emitidos por las CMCI del Minsa, de EsSalud y de la EPS. A ello, se suma, entre otros problemas, la carencia de profesionales médicos debidamente capacitados y con conocimientos suficientes para identificar una enfermedad como profesional, así como la existencia de certificados inválidos (falsos o inexactos), que muchas veces no acarrea responsabilidad administrativa, civil o penal de los miembros de las CMCI o de los médicos que realizaron evaluaciones que se determinen inexactas.

Se debe reconocer que el TC, en sus ahora tres precedentes vinculantes, ha tratado de hacer frente y superar las dificultades y problemas antes señalados, inclusive exhortando al Minsa y EsSalud conformar comisiones para la calificación de la invalidez para el acceso a una pensión por dicha contingencia.

Si bien los criterios establecidos por el TC no solucionan todo el problema respecto del sistema de calificación de invalidez ocupacional en el Régimen del SCTR por padecer enfermedades profesionales, estos sí permitieron determinar a las entidades competentes para la determinación y acreditación de enfermedades profesionales a través de los certificados médicos emitidos por las CMCI del Minsa, de EsSalud y de una EPS (aunque este último ha perdido valor probatorio frente a los dos primeros certificados), así como la validez probatoria de dichos dictámenes, únicamente, en los procesos constitucionales de amparo.

Las líneas jurisprudenciales del TC sobre el Régimen del SCTR, que no ocurrió en las 4 reglas sustanciales contenidas en el caso Flores Gallo, deben llamar a la participación de las diferentes instituciones públicas y privadas involucradas, los entes profesionales y organizaciones de empleadores y de trabajadores, a efectos de formular lineamientos y criterios objetivos y técnicos de diagnóstico, registro y notificación de enfermedades profesionales y, también, de accidentes de trabajo. Esto, no solo tomando en cuenta los criterios jurisprudenciales del TC o de la Corte Suprema, sino también del CECONAR. Todo ello, con la finalidad de buscar una mayor rigurosidad y seguridad –con uniformidad– que evite el reconocimiento indebido de prestaciones económicas por condiciones de invalidez ocupacional inexistentes.

Como bien lo afirma Hurtado (2015, pp. 175-192), la discusión sobre la calificación de invalidez ocupacional en el Régimen del SCTR es

(…) uno los problemas fundamentales, y podríamos decir casi omnipresente en cada controversia del SCTR que se ha sometido a arbitraje ante el CECONAR [y como se puede apreciar en los procesos de amparo, los procesos contenciosos administrativos y los procesos laborales]. Se trata de determinar con la suficiente certeza cuál es el porcentaje de menoscabo ocupacional que sufre un solicitante de prestaciones económicas del SCTR, y si bien la tarea puede sonar aparentemente simple y objetiva, es en realidad todo lo contrario, por lo que ha constituido y constituye hasta la actualidad fuente de no pocas controversias.

Por ello, es importante también tener en conocimiento la existencia de las líneas jurisprudenciales que se van consolidando en el CECONAR, líneas contenidas en los laudos arbitrales emitidos por árbitros unipersonales o tribunales arbitrales, dentro de los cuales se ha abordado (como jurisprudencia vinculada a un tema de fondo) la discusión sobre la calificación de invalidez ocupacional[21]; temas que, inclusive, no han sido materia de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema ni del TC.

Referencias

Abanto Revilla, C. (2013). Manual del Sistema Privado de Pensiones. Lima: Gaceta Jurídica.

Almansa Pastor, J. (1989). Derecho de la Seguridad Social. Madrid: Tecnos.

Canelo Rabanal, R. (2018). ¡Resolviendo problemas! Sobre la urgencia de modificar algunos precedentes del tribunal constitucional en materia de seguro complementario. En García Asencios, F. (Dir.). Arbitraje en Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Lima: JOSHUA editores.

García Asencios, F. (2015). ¡Perdónalos porque no saben lo que hacen! Comentarios a la anulación de tres Laudos Arbitrales en materia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo por la Segunda Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Diálogo con la Jurisprudencia, N° 199.

Gómez Valdez, F. (2007). Derecho del Trabajo - Las Relaciones Individuales de Trabajo, 2ª edición. Lima: Editorial San Marcos.

Hurtado Arrieta, E. (2015). Una mirada al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Laborem, Revista de la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo. N° 15, pp. 175-192.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Anuario estadístico sectorial 2017. Recuperado de <https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/229919/Anuario_2017_opt.pdf> [Consulta: 25 de diciembre de 2018].

Organización Internacional del Trabajo. La prevención de las enfermedades profesionales. Ginebra, 2013.

Paitán Martínez, J. (2018). Seguridad Social, Arbitraje y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. En García Asencios, F. (Dir.). Arbitraje en Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Lima: JOSHUA editores.

Rendón Vásquez, J. (2008). Derecho de la Seguridad Social, 4ª edición. Lima: Grijley.

[1] Respecto a los mecanismos de protección social “cuasi previsionales” se puede revisar: Abato (2013, pp. 33-42).

[2] Proceso de amparo seguido entre Ernesto Casimiro Hernández Hernández y Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros. Sentencia publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 5 de febrero de 2009.

[3] Proceso de amparo seguido entre Mario Eulogio Flores Gallo y El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Sentencia publicada en el portal web institucional del TC, el 14 de diciembre de 2018.

[4] Proceso de amparo seguido entre Gilberto Moisés Padilla Mango y la Oficina de Normalización Previsional - ONP. Sentencia publicada en el diario oficial El Peruano, el 19 de enero de 2008.

[5] Se define como aquel estado patológico permanente o temporal del trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en el que desarrolla este. Es decir, es una patología diagnosticada y calificada causada por la exposición al riesgo (trabajo o medio) del trabajador. (Artículo 2, literal n, del Decreto Supremo N° 009-97-SA y artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-98-SA)

[6] Con la promulgación de la LMSS (Ley N° 26790), se creó el SCTR, institución que reemplazó al Decreto Ley N° 18846 que establecía un seguro de accidentes y enfermedades profesionales únicamente para los trabajadores obreros. Posteriormente, con la promulgación del Reglamento de la LMSS, aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA, se emitió las Normas Técnicas del SCTR, mediante Decreto Supremo N° 003-98-SA.

[7] El SCTR-Salud está a cargo del seguro + PROTECCIÓN de EsSalud y por las EPS: Rímac, Pacífico Salud, Mapfre Perú y La Positiva Sanitas. Por su parte el SCTR-Pensión está a cargo de la ONP y de las compañías de seguro: Rímac Seguros, Pacífico Seguros, Mapre y La Positiva Seguros.

[8] Son actividades de riesgo las definidas en el Anexo 5 del Reglamento de la LMSS, aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA.

[9] El hecho de que sea administrada por empresas privadas no lo excluye de su matiz de Seguridad Social, así el SCTR-pensión administrado por una empresa privada podría ser reconocido como una moderna manifestación de la Seguridad Social, sujeta a criterios y reglas diferentes a las tradicionales, dentro de un ámbito que sería denominado “cuasi previsional” (Abanto, 2013, pp. 33-42).

[10] Trabajadores activos que prestan servicios en relación de dependencia o como socios de cooperativas de trabajadores, los trabajadores que no perteneciendo al centro de trabajo en el que se desarrollan las actividades de alto riesgo, se encuentran expuestos a este por sus funciones, a juicio del empleador y bajo su responsabilidad.

[11] Microempresarios, titulares de empresas individuales de responsabilidad limitada y demás trabajadores que no tienen la calidad de asegurados obligatorios de EsSalud, que desarrollan las actividades de riesgo de los asegurados obligatorios.

[12] A diciembre del 2017, dentro de la cobertura del SCTR-Salud se encontraban 121,953 y 644,611 trabajadores del sector privado, en EsSalud y las EPS, respectivamente, y 2,739.753 trabajadores sin ningún tipo de cobertura. En la cobertura del SCTR-Pensión, se encontraban 64,520 y 675,206 trabajadores en la ONP y las compañías de seguro, respectivamente, y sin ninguna cobertura 2,766.591 trabajadores. Fuente: MTPE/OGETIC/Oficina de Estadística. Base de datos: PLANILLA ELECTRÓNICA - PLAME 2017. Recuperado de <https://gobpe-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/229919/Anuario_2017_opt.pdf> [Consulta: 25 de enero de 2018].

[13] Este se otorga durante los 20 primeros días de incapacidad la empresa otorga el subsidio por incapacidad temporal cuyo monto es igual a la remuneración, siendo que, desde el vigésimo primer (21) día de incapacidad hasta el tope máximo de 11 meses y 10 días, EsSalud estará a cargo de otorgar dicha prestación económica, cuyo monto será siendo igual a la remuneración.

[14] En cuanto a las prestaciones de salud, en el Régimen del SCTR se brindan los siguientes: i) la atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica, cualquiera sea su nivel de complejidad, hasta la recuperación total del asegurado a la declaración de una invalidez permanente total o parcial, o su fallecimiento, siendo que el asegurado conserva su derecho a ser atendido por el Seguro Social de Salud con posterioridad a la declaración de invalidez permanente; ii) rehabilitación y readaptación laboral del inválido, y, iii) la entrega de aparatos prótesis y ortopédicos necesario al asegurado inválido (Rendón, 2008, pp. 247-267).

[15] Conforme a las disposiciones de las Normas Técnicas del SCTR, el proceso de calificación de invalidez ocupacional es el siguiente: i) presentación de solicitud a la Aseguradora; ii) calificación de Aseguradora, quien suele reevaluar; iii) en caso de no estar de acuerdo con la calificación de la Aseguradora se puede impugnar la misma ante el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); y, iv) en caso no se está de acuerdo con el dictamen médico de este último se puede acudir a la vía judicial o a la vía del proceso de arbitraje.

[16] LALEY.PE. “TC anuncia que ha emitido dos nuevos precedentes en materia pensionaria”. Recuperado de <https://laley.pe/art/6788/tc-anuncia-que-ha-emitido-dos-nuevos-precedentes-en-materia-pensionaria> [Consulta: 25 de diciembre de 2018].

[17] En el caso Hernández Hernández, entre otros puntos importantes, se estableció la constitucionalidad del “arbitraje voluntario”, que era implementando recientemente y que mayor controversia estaba suscitando, previsto en el artículo 25, numeral 25.5.3, del Decreto Supremo Nº 003-98-SA. Este arbitraje actualmente está a cargo del Centro de Conciliación y Arbitraje (CECONAR) de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD).

[18] Conforme a lo establecido en el literal e) del artículo 2 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, los juzgados especializados de trabajo son competentes para conocer los procesos relacionados a las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, en cuanto a su determinación y calificación.

[19] Al respecto, mediante dicha directiva, se regula la formalidad que deben cumplir los CMCI, por lo que se exige que este se sustente en los siguientes documentos: i) Historial de la enfermedad o daño actual; ii) Historia personal y familiar, iii) Historia ocupacional relacionada al trabajo habitual; iv) Examen físico completo y v) Pruebas de apoyo al diagnóstico.

[20] “Artículo 9.- Ausencia de etapa probatoria

En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las actuaciones probatorias que el juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa”.

[21] Al respecto, se puede revisar el Laudo arbitral emitido por el Árbitro Único, Eugenia Sessarego Melgar (año 2002) y el Laudo arbitral emitido por el Árbitro Único, Carlos Ruska Maguiña (año 2003).

______________

* Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Adjunto de docencia del curso de Derecho de la Seguridad Social en la Maestría de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Miembro de la Sección peruana de Jóvenes Juristas de la SPDTSS. Miembro el CELSS-UNMSM. Correo electrónico: jpaitan.unmsm@gmail.com.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe