Análisis del homicidio simple

Rikel VARGAS MELÉNDEZ*

RESUMEN

El autor analiza el delito de homicidio simple, que es un tipo penal básico doloso y sirve como cimiento para establecer si la conducta delictiva se encuentra enmarcada dentro de otras modalidades agravadas o atenuadas para poner fin a la vida de un ser humano, de lo contrario, de no existir esas modalidades agravadas o atenuadas, quedan abrigadas dentro de los tentáculos del homicidio simple; es decir, es la muerte de un hombre sin que exista ninguna causa de calificación o privilegios. Entonces, la acción del sujeto en la figura del homicidio simple o básico consiste en matar a otro.

MARCO NORMATIVO

Código Penal, D. Leg. Nº 635 (24/04/1991): arts. 106, 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 109, 110, 111, 112 y 113.

PALABRAS CLAVE: Homicidio simple / Tipo penal básico / Dolo / Culpa / Agravantes

Recibido: 20/12/2017

Aprobado: 22/12/2017

I. FIGURA PENAL

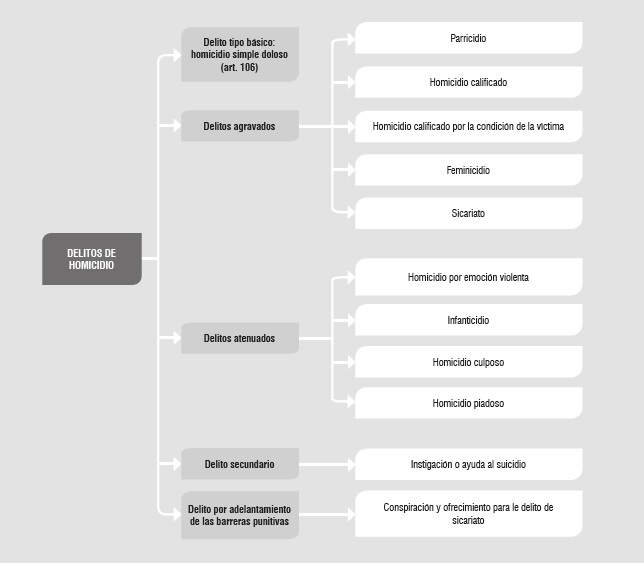

La fórmula peruana de homicidio ha preferido utilizar el término el que, para referirse al agente activo, que puede ser una persona de sexo masculino o femenino. Asimismo, utiliza el verbo rector matar, para referirse a la consecuencia de poner fin a la vida de otro ser humano. En este orden de ideas, la arquitectura penal del homicidio simple ha queda estructurada bajo el siguiente orden:

“Artículo 106.- Homicidio simple

El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años”.

II. CONSIDERACIONES GENERALES

El homicidio es un comportamiento que ha estado presente a través de la evolución de la humanidad y quizá figura como un acontecimiento de importancia histórica, ya que se utiliza como un marcador de épocas, ya que en el mundo se han asesinado muchas veces a grandes personajes y ello va creando historia en el mundo1.

Homicidio es la reunión de los vocablos hominis y caedes. El primero significa “hombre” y el segundo “matar al”. Debemos entender como homicidio a la muerte de un hombre por otro2, cuando no está autorizada por la ley. Un sector de la doctrina lo define como la muerte no autorizada. El concepto jurídico de homicidio se refiere, en homicidio simple, a que alguien mate a otro, siempre que ese accionar no se subsuma en cualquiera de las modalidades específicas de homicidio calificado o que el sujeto activo tenga una condición específica, como puede ser el vínculo familiar; de no mediar esto, será subsumida dicha conducta bajo los cánones del homicidio simple.

El acto de matar a otro ser humano se le llama homicidio. Es posible que este acto sea único de las personas en su absoluta crueldad, pues entre otras especies el uno no le quita la vida al otro a no ser por razones de sobrevivencia alimentaria. No es probable que otras especies maten por venganza, por ira, por placer, por ideas contrarias, por miedo, por ajuste de cuentas, por celos, por odio, por amor, o por las otras cantidades de motivaciones internas y externas que el victimario generalmente aduce o se le imputan después del hecho. El homicidio es un crimen malum in se, universalmente repudiado, pero para su repudiación legal se necesita que fuera actus reus, y tiene que haber una mente criminal, mens rea3. Es decir, en algunas de las mentes del ser humano tiene que nacer esa idea criminal para la construcción de la arquitectura criminal.

El homicidio simple es un tipo penal básico doloso y sirve como cimiento para establecer si la conducta delictiva se encuentra enmarcada dentro de otras modalidades agravadas o atenuadas para poner fin a la vida de otra persona, de lo contrario, de no existir esas modalidades agravadas o atenuadas, quedan abrigadas dentro de los tentáculos del homicidio simple; es decir, es la muerte de un hombre sin que exista ninguna causa de calificación o privilegios. Entonces, la acción del sujeto en la figura del homicidio simple o básico consiste en matar a otro.

El homicidio simple se diferencia de los homicidios agravados o calificados, porque estos últimos prevén la posibilidad de aplicar una suerte de doble perpetuidad. Además, el homicidio simple es la cabeza de los delitos contra la vida, es el que encamina a las demás modalidades, es un tipo básico y rector de los demás delitos de sangre y los homicidios calificados son derivados.

La conducta del agente quedará encuadrada dentro del tipo penal de homicidio simple cuando no medie ninguna causa de calificación o privilegio; de lo contrario, de existir algunas de estas causas, la modalidad específica desplazará a la genérica con la finalidad de subsumirla en la órbita del tipo penal adecuado.

El tipo penal del artículo 106 del Código Penal en un tipo penal básico y autónomo que utiliza la expresión anónima el que, para hacer referencia al sujeto activo, o utiliza la expresión a otro, para referirse al sujeto pasivo que carece de género, pudiendo ser cualquier persona, por ser un delito de dominio común.

Pero, al mismo tiempo, también utiliza el término o verbo rector matar, entendida esta acepción como la interrupción de la vida de un hombre realizada por otro hombre. Bajo esa inteligencia, para un sector de la doctrina, el verbo matar trae cierta problemática cuando una persona quiere matar a otra, pero lo realiza utilizando a un tercero inimputable o menor de edad; donde el sujeto que pone la idea criminal no quiere realizar el hecho directamente o de propia mano sino a través de otra.

¿Qué respuesta se debe imaginar para esta situación?4. Esta problemática sostenida por un sector de la doctrina no presenta mayores problemas cuando el agente atrás utiliza a otra persona que sea punible, en este caso nos encontramos ante una instigación; pero, cuando la persona ejecutora o utilizada como brazo para asesinar es un menor de edad o un inimputable, en este caso estaríamos ante una autoría mediata.

La acción de matar ha planteado dificultades con relación a cuáles son las actitudes anímicas, los conocimientos o las intenciones que debe tener quien mata. Sobre todo cuando actúa no queriendo matar de manera directa sino despreocupándose de las muertes que pueda provocar una acción que sabe que o bien necesariamente habrá de causar una muerte, o bien probablemente lo hará5. Para dar solución a esta problemática no remitimos a la concepción del dolo, entendida en sus dos dimensiones: conocimiento y voluntad de los elementos del tipo objetivo. Asimismo, con relación al dolo, se puede distinguir entre el dolo directo o de primer grado, dolo indirecto o de segundo grado y dolo eventual. Donde esta última modalidad es la más controvertida tanto para la jurisprudencia como para doctrina.

III. COMPORTAMIENTO TÍPICO: MATAR A OTRO

El núcleo básico del tipo de homicidio consiste en matar a otro. Este verbo típico no debe entenderse en el sentido fáctico u ontológico de suprimir a otro su vida, sino en el sentido aquí expuesto, de arrogarse la decisión sobre el derecho a la vida de otra persona. El elemento típico “otro” indica que el objeto directo y material del delito, que en este caso coincide con el sujeto pasivo, ha de ser necesariamente, otro ser humano. El verbo matar, pues, no es siempre típico, sino que exige que quien sea privado de la vida sea un ser vivo racional6.

Es suficiente que el agente dolosamente cumpla con la configuración del verbo rector matar, en el sentido de quitar la vida a otro, lo que implica una clara referencia al resultado, pero no al modo de manifestarse este. Ahora, es posible la utilización de una diversidad de modalidades para quitar la vida de un semejante, pero con la salvedad que no se empleen aquellas modalidades establecidas dentro del parricidio, asesinato o feminicidio.

El verbo matar impone una consecuencia: terminar con la vida humana. Este efecto podrá producirse tanto por acción como por omisión. La comisión por omisión es posible, siempre que el sujeto activo tenga una posición de garante frente a la vida del sujeto pasivo. Dilucidando aún más el verbo rector matar, un sector de la doctrina española sostiene que hay una falta de respeto al principio de legalidad en los supuestos de comisión por omisión en el delito de homicidio. Se parte de la postura de considerar que el verbo matar encierra una conducta únicamente activa y no omisiva. Sin embargo, los textos de la doctrina moderna han fijado con toda claridad, que no es obligado concluir que, semánticamente, el verbo matar tenga un significado exclusivamente activo, porque los verbos típicos deben interpretarse no en un sentido naturalístico, sino social7.

La acción típica en el delito de homicidio consiste en matar a otro, lo cual implica la destrucción de una vida humana pero, en ciertos supuestos, también puede cometerse por omisión8. Para cumplir con el verbo matar, el agente activo puede concretarlo de forma directa o indirecta; con relación a la primera, lo puede realizar atacando directamente a la víctima, ya sea con golpes, lanzándolo a un abismo o con la utilización de herramientas letales como son las armas de fuego. Pero, en su dimensión indirecta, para el cumplimiento del verbo rector matar el sujeto activo busca interrumpir la vida de otra persona con la utilización de medios indirectos, como abandonar a un niño en lo más profundo de la selva.

1. Bien jurídico protegido

En el delito de homicidio simple, el bien jurídico protegido es el derecho a la vida independiente, es decir se trata de un ser vivo y nacido. Sin ánimo de hacer un adelantamiento de los demás tipos penales de naturaleza agravada, el bien jurídico protegido en todas las formas y modalidades que contempla nuestro Código Penal con relación a los delitos contra la vida el cuerpo y la salud es la vida humana independiente.

Desde un punto de vista ontológico-biológico es la vida humana el bien jurídico protegido por estos delitos9. Entonces, el Derecho Penal, como parte de los mecanismos formales de control social, se ocupa de proteger este bien jurídico. Ahora, nuestro Código Penal no contempla un concepto de vida humana, limitándose solo a protegerla como objeto material cuando se atenta contra ella.

Si la vida es considerada como uno de los bienes jurídicos más preciados de la humanidad, por ende, al tratarse de un bien que tiene una entidad especial, es decir, debe tener un contenido especial, pero cabe preguntarse, ¿cuál sería este? Para un sector de la doctrina, como Buompadre, la vida humana debe ser entendida desde una perspectiva puramente naturalística, esto es, atendiendo a la propia existencia físico-biológica del ser humano. La vida debe ser protegida desde el momento en que concurren los presupuestos fisiológicos que la tornan reconocible como vida humana, independientemente de valoraciones sociales u otras razones de utilidad social. Como consecuencia de este criterio, toda expresión de vida humana merece protección jurídica, sin que importen razones de utilidad, capacidad, viabilidad, calidad o condición de la persona humana. El enfermo terminal, la persona con discapacidad, como todos los seres humanos, merecen la protección de la ley.

Pero, a la vez, la vida también debe ser comprendida desde una perspectiva valorativa. La vida humana desprovista de criterio normativo perdería todo su sentido, su potencia de ser el valor preponderante, el soporte fundamental del disfrute de otros bienes. La vida es algo más que un puro acontecer biológico; la vida es vida humana en tanto sea considerada a partir de criterios de valor. El Derecho mismo considera a la vida como un valor al otorgarle la protección de distinta intensidad según cual será la fase o el momento por el que ella atraviesa10.

Por otro lado, como dijimos en párrafos anteriores, el Código Penal no contempla un concepto de lo que es vida, sino que se limita a protegerla. En ese sentido, en mérito de esa necesidad de saber lo que es la vida, nos remitimos a la STC Exp. Nº 05954-2007-PHC/TC, f. j. 1111, en la que el Tribunal Constitucional ha sostenido que la vida no es un concepto circunscrito a la idea restrictiva de peligro de muerte, sino que se considera como un concepto amplio que la simple y limitada posibilidad de existir o no, extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia, en condiciones dignas. Por esta razón, es indispensable la consideración de la vida en dignidad que, en este caso, se manifiesta como vida saludable. Por estas consideraciones el derecho a la vida es el primero de los derechos fundamentales, ya que sin este no es posible la existencia de los demás derechos. No solo es un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jurídico. Entonces, por todas estas dimensiones, el Derecho Penal tiene una gran misión de protegerla.

2. Sujetos

Sujeto activo del delito de homicidio simple puede ser cualquier persona, este tipo penal no exige que el sujeto activo tenga o reúna alguna característica o condición especial. La determinación de este tipo en análisis no tiene problemática específica. Pero existe un límite de carácter negativo de interconexión con otras figuras penales, como son el parricidio, el feminicidio y el infanticidio, figuras penales que requieren que la víctima cumpla con ciertas condiciones especiales para ser considerado sujeto activo de tales figuras penales, como en el delito de parricidio, la existencia del vínculo familiar y, en el infanticidio, solo la madre puede ser considerada autora de ese delito. Entonces, tratándose de establecer el sujeto activo que conforma el tipo penal de homicidio simple, puede ser cualquier persona porque no se exigen condiciones especiales y por tratarse de un delito de naturaleza común.

A decir de Moreno, seguido por Marín12, solamente la persona es imputable como autor del delito y solamente ella es sujeto posible del hecho criminal, esto es, solo ella puede cometer delitos y ser objeto de ellos, pues únicamente él está sometido al orden jurídico y es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Como consecuencia de lo expuesto, el homicidio solamente puede tener lugar sobre una persona.

Asimismo, la imputación jurídica del sujeto activo también puede trasladarse de un homicidio simple a un homicidio calificado o viceversa, cuando el agente interrumpa la vida de otra persona premunido de ciertos calificativos que representan un mayor reproche como son la alevosía, ferocidad o cuando esa conducta carece de estos calificativos especiales subsumiéndose en el tipo penal de homicidio simple. Para mayor ilustración hacemos mención a una de las sentencias de la Corte Suprema (R. N. Nº 3517-2012 Lima Norte13), en la que se puede apreciar que la conducta del sujeto activo en un primer momento fue subsumida bajo el imperio del artículo 108, inciso 1 (homicidio calificado con la agravante por ferocidad), pero posteriormente, en mérito a un análisis jurídico de esa conducta, llegaron a establecer que no cumplía con las exigencias y características que establece el homicidio calificado con su modalidad agravada por ferocidad. Por lo tanto, tuvieron que subsumirla como homicidio simple. Esto, debido a que el homicidio por ferocidad requiere que el sujeto activo mate a una persona sin motivo ni móvil aparentemente explicable –falta un móvil externo que denota desprecio por la vida humana– y que actúe con ferocidad brutal en su determinación homicida –actúa por causas fútiles y mínimas o insignificantes, lo que denota en él insensibilidad extrema–. Entonces, al no existir estas circunstancias específicas que haya podido realizar el sujeto activo, la conducta encaja dentro del homicidio simple.

En cuanto al sujeto pasivo, debe ser un ser humano. El tipo penal en comento no exige que este tenga o posea una cierta cualidad o característica especial para ingresar a la esfera de protección de este delito. Es decir, puede ser cualquier persona. Ahora, en ese sentido, cuando el sujeto pasivo mantenga una relación parental con el sujeto activo, esta no podrá subsumirse dentro del homicidio simple, sino tendrá que remitirse a un tipo penal especial como es el parricidio, o si el sujeto activo es un recién nacido, se subsumirá dentro de la figura penal del infanticidio.

|

JURISPRUDENCIA Si el agraviado presenta politraumatismo y las heridas de “necesidad mortal” que sufrió fueron ocasionadas por dos objetos diferentes; ello revela, sin lugar a dudas, la presencia de mano ajena en la muerte de la víctima. R. N. Nº 734-2003 Arequipa. |

IV. ELEMENTO SUBJETIVO Y NEXO CAUSAL

Al estar conformado el tipo penal por las dimensiones objetiva y subjetiva, no es suficiente que la conducta cumpla objetivamente con todos los requisitos que solicita la primera dimensión, sino que debemos ver si esa conducta ha sido realizada con dolo o culpa. Ahora, en el caso en concreto, para que la conducta del agente se llegue a subsumir dentro del tipo penal de homicidio simple debe ser dolosa, entendiéndose que esta descripción de la conducta o adecuación al tipo concerniente al artículo 106 de homicidio simple admite todas las formas de dolo: directo, indirecto y dolo eventual.

Todos somos testigos de que vivimos en una sociedad llena de riesgos y que muchos de estos son aceptados o, en todo caso, nos hemos acostumbrado a convivir con ellos. Pero estos riesgos, que nos rodean día a día, no tienen la misma magnitud ni entidad para poner en riesgo un bien jurídico como la vida; es decir, dentro de los riesgos que existen, hay algunos que son permitidos por la sociedad y otros no.

He ahí la importancia de analizar si se trata de un riesgo permitido o no permitido. Pero, como al Derecho Penal le interesan todos aquellos riesgos que tengan la suficiente entidad para lesionar o poner en riesgo bienes jurídicos que son esenciales para el ser humano, muy aparte de evaluar si ese riesgo es o no permitido, producto de la elevación de ese riesgo se espera un resultado, es decir, una constatación de que existe nexo causal entre la acción de matar y el resultado muerte.

Ahora, no es suficiente establecer ese nexo causal entre la acción de matar y el resultado muerte, el operador previamente debe analizar si una determinada conducta ha superado los límites de lo jurídico-socialmente aceptado para luego abordar la imputación objetiva. Recuérdese que no se podrá ingresar al terreno de la imputación subjetiva si previamente no se ha recorrido por el espacio de la imputación objetiva.

Es por esta razón que dice Caro John, seguido por Quiroz Salazar14, que sostener un orden inverso, es decir anteponer el análisis del fuero interno al del aspecto externo de la conducta llevaría, sin duda alguna, a consecuencias absurdas y arbitrarias en la práctica.

Con relación al dolo en el delito de homicidio simple, debe ser un dolo de matar, se exige que ese dolo esté presente durante la acción ejecutiva, no se admite un dolo anterior ni posterior, es por esta razón que el sujeto al tener un dolo enfocado en la fase preparatoria no es punible como tal.

Quiroz Salazar15, siguiendo a Terragni y Feijo Sánchez, sostiene que conocimiento y voluntad son manifestaciones de la mente; la unión de ambos no da como producto otra creación psicológica a la que se puede llamar dolo. Dolo es una expresión jurídica que identifica la importancia que se le asigna a ese fenómeno psicológico. En otras palabras: el dolo parte de un daño subjetivo al que el Derecho le asigna un juicio de valor.

El elemento esencial del homicidio doloso es el animus necandi o intención de matar, que servirá para distinguirla del delito de lesiones16 que tiene un animus vulnerandi sin intención de matar en la que el sujeto activo solo quiere causar daño en la salud física o mental de otra persona.

En cuanto al dolo del autor, cuando se trata de un dolo directo o indirecto no existe tanta problemática para su valoración. Lo controversial y problemático es cuando nos encontramos ante un supuesto dolo eventual toda vez que existe una línea muy fina que los separa de la culpa consciente, porque ambas tienen conocimiento pero carecen de voluntad; porque el dolo no forma parte del mundo, sino del Derecho, y es el dolo, como categoría jurídica, la que desde el Derecho establece como corresponde que sea valorada jurídicamente una determinada orientación fáctica. Puede decirse17, por ejemplo, que incluye no solo a las consecuencias principales sino también a las consecuencias accesorias de la conducta, esto es, que incluye al complejo total del suceso. Pero no se necesita al Derecho para afirmar eso, pues se trata de un enunciado puramente fáctico.

De este orden de ideas se hace referencia a un caso planteado por Ganzenmuller, Escudero y Frigola18, quienes plantean una cuestión relativa a la influencia de la desviación de la trayectoria sobre el dolo del autor, pues la audiencia ha establecido que el proyectil que hirió a la víctima ha sufrido un rebote, pues ha incidido sobre un objeto duro y, a consecuencia de este, se ha desviado su trayectoria con un ángulo de 30 grados, lo que no forzosamente es obstáculo para apreciar el ánimo homicida en la conducta del acusado, ya que han de considerarse otros factores que, en su conjunto, arrojan esta conclusión.

El problema, por consiguiente, consiste en saber si una lesión que no afectó órganos vitales y que es producto de una desviación de 30 grados de ángulo de trayectoria del proyectil que la produjo es indiciaria de dolo directo o eventual del homicidio.

No sería posible considerar que la muesca o el orificio existente en los parabrisas haya sido producida por el disparo que produjo la lesión luego del rebote, dado que así lo pudo establecer a través del testimonio del dueño del vehículo. Es decir, en todo caso, el autor no disparó hacia el lugar en el que se podría encontrar una persona dentro del coche. Consecuentemente, el disparo que produjo las lesiones no se dirigió a una persona o al lugar en que seguramente podría estar una persona.

Aclarado lo anterior, no resulta posible afirmar la existencia del dolo de matar. En efecto, la desviación de la trayectoria del disparo estaba completamente fuera del dominio del procesado y, además, importa por su amplitud una desviación relevante del nexo causal que tiene, en primer lugar, sobre el tipo objetivo de este, toda vez que la lesión producida por un disparo realizado en una dirección distinta 30 grados de la posición ocupada por el sujeto pasivo, no constituye la realización del peligro representado por la acción realizada. Ya por esta razón, el resultado no sería objetivamente imputable a la acción ejecutada por el acusado, dado que, a pesar de la causalidad indudable, no se lo podría atribuir la acción de disparar en una dirección esencialmente diferente de la que la bala hubiera debido tener para alcanzar al sujeto pasivo.

Tampoco puede sostenerse dolo eventual. En efecto, recogiendo una incesante evolución jurisprudencial, podemos sostener que en los delitos de resultado de lesión, obrará con dolo el autor que haya tenido conocimiento del peligro concreto jurídicamente desaprobado para los bienes jurídicos. A partir de esta premisa, es claro que el inculpado que dispara en una dirección que dista 30 grados de la que hubiera permitido alcanzar a la víctima, no puede haber tenido conocimiento del peligro concreto de muerte generado por su acción dado que, en esas condiciones, no había creado tal peligro concreto de muerte. Es decir, no hubo un dolo de matar, en ninguna de sus formas: directo, indirecto o eventual.

V. CONSUMACIÓN

El camino al delito tiene toda una secuencia de pasos, llamados filtros de recorrido de la conducta criminal a través de su accionar relevante. Bajo este orden de ideas, la consumación es un concepto formal. Entonces, nos encontraremos ante un delito consumado cuando el agente ha realizado y dado cumplimiento a todos los elementos integrantes del tipo, es decir, en todas las dimensiones de este. Al ser el homicidio simple un delito de resultado, este alcanza su consumación con la muerte del sujeto pasivo; es decir, su consumación requiere que se haya puesto fin a la vida de una persona y se haya agotado el verbo rector matar que tiene como consecuencia acabar con la vida.

Además, la Corte Suprema, en el R. N. Nº 6386-1997 Puno, ha establecido que el delito de homicidio requiere para su configuración que la lesión del bien jurídico vida se haga mediante una consumación instantánea en el que la acción y el resultado deben estar íntimamente ligados tanto en espacio y tiempo.

|

JURISPRUDENCIA El delito de homicidio en la modalidad incriminada, se configura cuando el agente dolosamente mata a otra persona, no mediando atenuantes ni agravantes típicas. Exp. Nº 07-97-Lima, citado por CARO CORIA, Dino Carlos. “Artículo 106”. En: AA.VV. El Código Penal en su jurisprudencia. Gaceta Jurídica, Lima, 2007, p. 266 |

VI. TENTATIVA

La tentativa es el comienzo de la ejecución de un delito que se decidió cometer pero sin llegar a consumarlo19. También se puede decir que hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado y, sin embargo, este no se produce. La tentativa se refiere al espacio que abarca desde el momento en que el agente comienza la ejecución hasta antes de su consumación. Por estas consideraciones, al ser el delito de homicidio simple uno de resultado y al tener que recorrerse todo el iter criminis, se admite que algunos actos direccionados a dar muerte a una persona queden en el grado de tentativa. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el accionar criminal de la persona puede quedar en el grado de tentativa por diversas causas, que pueden ser voluntarias o involuntarias.

|

JURISPRUDENCIA La tentativa se suele presentar como tentativa acabada, llamada también delito frustrado, tentativa perfecta, agotada o delito fallido, que comprende el caso de “quien conforme a su plan personal ha realizado todos los actos necesarios para que se consume el delito, faltando solamente a partir de ese momento la producción del resultado”; nuestro Código, si bien pasa por alto la tesis del delito frustrado, trata tanto a la tentativa acabada e inacabada como una “sola” mera tentativa, la cual según nuestro ordenamiento jurídico es penada según su gravedad y la afectación al bien jurídico protegido por la ley penal y en relación con la voluntad del autor. R. N. Nº 765-2004 Junín Los actos preparatorios dentro del ‘iter criminis’, no son reprochables penalmente y se caracterizan por ser un conjunto de actos donde el autor dispone de los medios elegidos con el objeto de crear las condiciones para alcanzar el fin que se propone, que preceden a la fase ejecutiva del ilícito; de tal manera que resultan atípicos y no son sancionables punitivamente. R. N. Nº 3540-2003 Cañete |

VII. IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA MUERTE

En razón de los adelantos de la ciencia médica, que permiten la posibilidad de mantener por medios artificiales la circulación de la sangre oxigenada a través de los tejidos de un cuerpo con lesiones irreversibles, por un lado, y la posibilidad del uso de los órganos de un muerto para ser trasplantados, por el otro, es importante la determinación de momento de la muerte20, entendiéndose esta como el cese irreversible de la funciones vitales.

Se considera muerta a una persona bajo los siguientes requisitos acumulativos a verificar: a) ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia; b) ausencia de respiración espontánea; c) ausencia de reflejos cefálicos y constatación de papilas fijas no reactivas; y, d) inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas. La verificación de estos últimos signos no será necesaria en caso de paro cardiorrespiratorio total e irreversible21.

En cuanto a la determinación de la muerte, en los delitos de homicidio, para establecer en forma categórica la causa de la muerte, es indispensable contar con el protocolo de necropsia, documento único que acredita tal hecho de la muerte.

VIII. AGOTAMIENTO

También se le llama consumación material, y consiste en que el sujeto activo no solo realiza todos los elementos exigidos por el tipo, sino que va mucho más allá; es decir, consigue alcanzar la intención que perseguía. Ejemplo: Jorge, un hombre pudiente y de mucho dinero, tiene un hijo que, cegado por el afán de riqueza y por el deseo de apropiarse de todos los bienes de su padre cuanto antes, decide matarlo y, producto de esa muerte, logra alcanzar la intención que perseguía (quedarse con los bienes).

En el homicidio simple, al ser uno de resultado y que para su consumación requiere que se transite por todos los filtros del iter criminis, debemos anotar que la sanción correspondiente no requiere que exista agotamiento, aun cuando este puede servir como una circunstancia genérica de agravación de la pena.

IX. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

Cuando el ser humano emprende la realización de una obra criminal, esta puede ser ejecutada por una sola persona o, en otras oportunidades, también puede ser materializada por dos o más personas. Cuando el delito es construido en toda su arquitectura por una sola persona, en este caso no tenemos problemas en cuanto a la delimitación para saber cuál es su condición con relación al hecho criminal, porque se sobreentiende que, si realizó el hecho directamente o de propia mano, tiene la calidad de autor; es decir, no necesitó la ayuda ni el auxilio de ninguna otra persona para su ejecución. Ahora, cuando esa arquitectura criminal fue realizada por dos o más personas; he ahí el problema para saber cuál es la condición o responsabilidad de cada uno de ellos, porque puede suceder que no todos los que intervienen tengan la misma condición: unos pueden tener la calidad de autor y otros, la de partícipes (ya sea como instigador o como cómplices en cualquiera de sus formas) o tal vez todos puedan tener la condición de autores y serán imputados bajo el título de coautoría.

A raíz de esta problemática para definir cuál es la condición o el título de imputación de cada personaje que interviene en una obra criminal, se han creado una serie de teorías como la teoría objetivo-formal, la teoría objetivo-material y la teoría del dominio del hecho. Esta última es la que actualmente cuenta con mayor aceptación respecto a la delimitación o a la diferenciación entre quién es autor y quién es partícipe. Bajo ese contexto, en el caso del homicidio simple, por tener la naturaleza de un delito común, la autoría y participación también es administrada y delimitada por la teoría del dominio del hecho, ya que no exige una condición especial, por ejemplo, del sujeto activo. Por el contrario, en delitos especiales, como el parricidio, se aplicará la teoría de la infracción del deber, donde el reproche penal iría dirigido a la infracción de un deber específico del sujeto activo.

En el caso del homicidio simple, por ser un delito común donde cualquier persona puede ser autor o partícipe, se admiten todas las formas de autoría y participación.

X. IMPUTACIÓN OBJETIVA DE LA MUERTE

En primer lugar, ¿qué entendemos por imputación objetiva?, ¿cuál es la finalidad que cumple? Tratando de simplificar conceptos, bastará con señalar que por imputación objetiva se entiende un conjunto de principios y reglas sistemáticas que se logra mediante la inclusión normativa de las descripciones típicas puramente causales. En esta primera aproximación, su fin parece ser la reducción del enorme espectro de conductas que, sobre la exclusiva base de la causalidad, podrían ser concebidas como abarcadas en los tipos penales22.

La imputación objetiva también supone un enriquecimiento del tipo, es decir, consiste en la normativización del contenido del tipo objetivo, que ya no puede entenderse como mera descripción valorativa neutra de un suceso físico-causal. Este enriquecimiento del tipo23, de carácter objetivo-valorativo, se suma al conocido enriquecimiento subjetivo (en los delitos dolosos) impuesto por el finalismo con el tipo subjetivo. Entonces, se puede decir que el elemento común más destacado de todas las elaboraciones doctrinarias rotuladas “imitación objetiva” está, sin duda, en el reconocimiento de la necesidad de introducir filtros objetivos-normativos en la teoría del tipo.

Ahora, inyectando la imputación objetiva y sobre los presupuestos del tipo de homicidio, es necesario que la persona a quien se vaya a matar esté viva: no se puede matar a un cadáver. Sobre esta base, a decir de Polaino-Orts, las teorías tradicionales trataban de hallar un vínculo entre el movimiento corporal (acción de matar) y resultado típico (la muerte): el nexo causal determinará qué conducta adquiriría relevancia penal como productora de un resultado jurídicamente prohibido. Desde el siglo XIX se formularon, especialmente en Alemania, diversas teorías causales a efectos de determinar la relevancia penal de una acción delictiva, como la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la adecuación y la teoría de la relevancia.

Es oportuno mencionar que estas teorías han sido superadas por la moderna teoría de la imputación objetiva, y ahora se entiende que las causas que produjeron la muerte de una persona no necesariamente están vinculadas al agente como productor de su obra, también deben ser estudiadas, por ejemplo, desde el otro extremo, concerniente al comportamiento de la víctima o de cuál fue su aporte al hecho que desencadenó su muerte. En términos resumidos, de acuerdo a la imputación objetiva24, no es suficiente la simple comprobación del nexo de causalidad entre la muerte y la conducta del agente, sino que se hace necesario que el resultado muerte sea jurídicamente imputable a la conducta del agente, es decir que la acción humana debe producir un riesgo desaprobado legalmente, el que debe haberse realizado en el resultado y debe encontrarse dentro del fin de protección de la norma.

En ese sentido, para vincular el resultado muerte a una esfera de competencia, existen principios o criterios de imputación objetiva que enriquecen la valoración del tipo, estos principios o criterios a valorar en un hecho fatal como es la muerte de un ser humano son: principio de riesgo permitido, principio de confianza, principio de prohibición de regreso, y principio de autopuesta en peligro, actuación a riesgo propio o imputación a la víctima.

|

JURISPRUDENCIA De acuerdo a los criterios de la imputación objetiva, es necesario que el agente, mediante su acción, cree una situación de la que aparezca como muy probable la producción de daño a intereses jurídicamente protegidos, o que aumente un peligro ya existente, siendo ineludible acreditar el nexo de causalidad entre la acción y el resultado (debe ser un resultado jurídicamente reprochable). R. N. Nº 885-2007 Lima |

1. Riesgo permitido

Si partimos de la noción de riesgo permitido, a contrariu sensu, debe entenderse que hay riesgos no permitidos. Entonces, poniendo como base el riesgo bajo estas dos dimensiones, el ser humano que habita dentro de una sociedad se encuentra lidiando diariamente con los riesgos que existen dentro de una sociedad, algunos son permitidos y otros no. Con relación a los riesgos permitidos, puede decirse que son aquellos aceptados por la sociedad, como es el tránsito de vehículos automotores, el funcionamiento de maquinarias dentro de una fábrica, etc. Por su propia naturaleza y con un afán progresista, las personas se enfrentan y, a la vez, aceptan estos riesgos porque, de no hacerlo, el mundo se paralizaría, la economía se estancaría y tampoco existiría progreso; entonces, bajo este orden de ideas, aquellos resultados que se enmarcan dentro de un riesgo permitido o socialmente adecuado deben excluirse de la imputación de delitos.

Así como existen riesgos permitidos y no permitidos, nos da a entender que debe existir un límite de lo permitido y una valla que establezca dónde empieza lo no permitido. Sin embargo, no existe una frontera matemática que divida, por un lado, a los riesgos permitidos y, por otro, a los no permitidos, como dice Polaino-Orts, todo eso depende de las expectativas sociales, que cambia a lo largo del espacio (el grado de tolerancia no es igual en Perú, en España o en Estados Unidos) y a lo largo del tiempo (el grado de tolerancia no es el mismo ahora que hace cincuenta o cien años). En todo caso, la creación imputable de un riesgo no permitido presupone siempre el quebrantamiento del rol personal por parte del sujeto activo, presupuesto mínimo habilitante de toda imputación penal. Bajo este enfoque, únicamente debe imputarse la creación, el incremento o la no neutralización de un riesgo no permitido.

2. Principio de confianza

El ser humano se encuentra dentro de una sociedad como portador de un rol, pero este debe ser administrado conforme a un determinado estándar, por ello existen quienes administran su rol de manera deficiente. Como dice Jakobs25 cuando el comportamiento de los seres humanos se entrelaza, no forma parte del rol del ciudadano controlar de manera permanente a todos los demás, de otro modo no sería posible la división del trabajo. Existe un principio de confianza.

El principio de confianza puede presentarse bajo dos modalidades. En primer lugar, se trata de que alguien, actuando como tercero, genere una situación que es inocua siempre y cuando quien actúe a continuación cumpla con sus deberes. En este caso la confianza se dirige a que el autor realizará su comportamiento de modo correcto26, a modo de ejemplo: el cirujano confía en que el anestesista administrará la dosis correcta para el paciente que va a ser sometido a una operación.

Gracias al principio de confianza existe una división del trabajo; es decir, cada quien hace lo que lo compete y lo que lo corresponde bajo la esfera de su rol. A manera de ejemplo: si una persona quiere cruzar la avenida de un extremo hacia el otro, y antes de cruzar se asegura que el semáforo esté en preferencial para él, bajo este esquema, la persona cruza la avenida confiando en que el conductor detendrá su vehículo por no encontrarse la luz del semáforo preferencial para este. En resumidas cuentas, gracias a este principio, el ciudadano portador de un rol confía en que los demás ciudadanos, también portadores de un rol, administrarán bien su papel dentro de la sociedad.

|

JURISPRUDENCIA El principio de confianza sirve para determinar el deber de cuidado con respecto al comportamiento de terceros. Puede presentar bajo dos modalidades: i) alguien genera una situación que es inocua, confiando en que quien actúe a continuación cumplirá con sus deberes y obrará de modo correcto; o ii) la confianza se dirige a que una situación existente haya sido preparado de modo correcto por parte de un tercero, de manera que quien haga uso de ella –el potencial auto– si cumple con sus deberes, no ocasionará daño alguno. Casación Nº 311-2012 Ica, p. 128 |

3. Principio de prohibición de regreso

Ponemos la siguiente interrogante: ¿puede imputarse a alguien participación en un delito no obstante estar ejerciendo su propio rol27? Una conducta inocente desviada hacia un hecho criminal no puede ser atribuida como resquebrajadura de su rol. En ese sentido, se dice que esa conducta es neutra.

En otras palabras, lo que sucede es que un sujeto emplea una conducta a su beneficio, la que lo conduce a un hecho criminal. Desde este punto de vista tenemos que analizar ambas conductas y verificar que el sujeto que ha sido encaminado o conducido a un hecho criminal se haya mantenido siempre enmarcado dentro de su rol y no se haya salido de él. Ejemplo: un taxista que brinda su servicio a una persona, trasladándole desde un punto hasta otro y, al llegar al destino, el pasajero da muerte a una tercera persona. En este caso, el taxista se enmarcó y limitó a cumplir solamente su rol de taxista. Es decir, la conducta inocente del taxista que ha sido desviada a un hecho criminal es una conducta neutra.

La Corte Suprema no ha sido ajena en la aplicación de este principio para considerar que no hay responsabilidad en conductas inocentes cuando son desviadas a un acontecimiento criminal. Así, nuestro máximo tribunal, a través del R. N. Nº 1842-2014 Lima Norte28, ha establecido que el hecho de que el encausado haya trasladado a un tercero al lugar donde perpetró el homicidio si bien contribuyó causalmente a la realización del resultado, no es una conducta contraria a su rol de persona en Derecho, y no puede considerarse un acto de complicidad en tanto se acreditó que el tercero aprovechó dicha circunstancia para perpetrar el delito. No toda conducta que causalmente contribuya con la realización del injusto puede ser reprochable penalmente a título de complicidad.

Una conducta es neutral cuando expresa el cumplimiento de los deberes que forman parte de un rol social y, por ende, no puede constituir un acto de complicidad en el delito. Si otra persona, con una finalidad delictiva, utiliza una aportación que proviene del normal ejercicio de un rol, el titular de este rol no está obligado a evitar los desenlaces posteriores de su prestación; no es garante de lo que el autor haga con su aportación. Lo que el autor lleve a cabo con la aportación adecuada a un rol no es asunto del titular del rol.

|

JURISPRUDENCIA En efecto, no es punible una conducta, aun cuando en el plano factico haya favorecido la realización del hecho delictivo en su conjunto, si el agente le ha desarrollado dentro de los márgenes de su rol, el cual fija un ámbito o esfera de competencia personal, delimitando su responsabilidad (no es penalmente relevante la conducta de quien no ha quebrantado su rol). R. N. Nº 1471-2012 Ica De acuerdo a la prohibición de regreso, quien asume con otro un vínculo que de modo estereotipado es inocuo, no quebranta su rol como ciudadano aunque el otro aproveche dicho vínculo en una organización no permitida; este filtro excluye la imputación objetiva del comportamiento, pues la conducta de la persona inicial, que es aprovechada por una segunda a un hecho delictivo, es llevada de acuerdo a su rol. De otro lado, el conocimiento de las conductas delictivas no es relevante, puesto que lo importante no es lo que el autor piensa o quiere en una situación, sino cómo se comporte en la administración de su rol, siendo el caso que, de tenerse conocimientos especiales, solo se respondería por deberes de solidaridad como los de omisión de denuncia, socorro, etc. R. N. Nº 4451-2008 Puno |

4. Principio de autopuesta en peligro, actuación a riesgo propio o imputación a la víctima

Ante un hecho criminal, cualquiera sea su naturaleza, siempre nos hemos acostumbrado a valorar o verificar solo la conducta del imputado si ha creado el riesgo y si ese riesgo ha tenido la suficiente entidad para crear el resultado (muerte), pero casi nunca nos hemos dado la molestia de valorar y verificar la conducta de la víctima, si es que tal vez ha creado o elevado su propio riesgo y tal vez el resultado sea atribuible a su mala administración de su rol por haberlo incrementado.

Todo esto se desencadena a raíz de que el ser humano es un ser sociable y se encuentra en constantes interrelaciones con otros, eso conlleva que en una obra criminal se vean involucrados: autor, víctima y tercero, todos ellos enmarcados con sus propios roles; pero, lo más rico y fructífero de la teoría de la imputación objetiva es analizar el hecho y llegar a establecer quiénes de estos actores han creado el riesgo relevante o cuál de estos tres actores han administrado de manera deficiente su rol y, producto de ello, desencadenó la muerte u otro resultado. Bajo este contexto, es posible atribuir el resultado realmente al actor que elevó el riesgo. Es decir, muchas veces la propia víctima pone en riesgo su propia vida elevando riesgos o administrando su rol en la sociedad de manera deficiente.

Por otro lado, existen casos en que ambos actores de un hecho elevan el riesgo, es decir, tanto víctima como autor. Ahora, para fines de un mejor entendimiento, hacemos referencia al R. N. Nº 1208-2011 Lima, donde los magistrados llegaron a la conclusión de que la conducta imprudente del autor predomina sobre la autopuesta en peligro de la víctima.

En ese sentido, dijeron lo siguiente: el hecho de que el agraviado haya cruzado la calzada por una zona no autorizada y en avanzado estado de ebriedad implicó una exposición de su propia integridad física y concurrió con la imprudente acción del encausado, contribuyendo con el resultado dañoso. Sin embargo, esto no significa que ello fuera una circunstancia absolutamente imprevisible para este, ni que nos encontremos ante una autopuesta en peligro de la víctima excluyente del tipo, pues el autor creó un riesgo prohibido que fue el factor predominante en el atropello, al estar bajo el control de la fuente de peligro.

En todos aquellos casos en los que puede hablarse de competencia de la víctima, se produce una causa de exclusión de la imputación objetiva y, por consiguiente, el resultado dañoso no es imputable al sujeto, sino a la víctima del daño. Sin embargo, hay supuestos en los que, sin concurrir la condición necesaria para poder hablar de competencia de la víctima, tanto el comportamiento de esta como el de la otra parte han sido condición del daño y en ambas puede establecerse un juicio de culpabilidad (concurrencia de culpas de autor y víctima). El descuido de ambos intervinientes contribuyó a la generación del resultado dañoso, siendo el factor predominante la inobservancia de una pluralidad de reglas de cuidado por parte del procesado, con lo cual incrementó el riesgo permitido en el tráfico rodado. La disminución de facultades de la víctima producto de su estado de ebriedad resulta un factor contribuyente a la gravedad de la lesión, pues se considera que, en estado normal, su capacidad de reacción y de protección hubiera sido diferente. Tal situación conlleva una disminución de la pena y de la reparación civil del inculpado.

5. ¿Se imputan los conocimientos especiales?

Otros supuestos problemáticos son los conocimientos especiales excedentes del rol, que son aquellos conocimientos que el sujeto adquiere, no por el ejercicio estereotipado de este, sino por una fuente especial de conocimiento ajena. La doctrina mayoritaria considera que son imputables. Pero esa solución no es correcta. Si únicamente puede ser objeto de una imputación penal la infracción de aquellos deberes pertenecientes, adquiridos o inherentes a un rol, entonces, consecuentemente, han de quedar fuera de la imputación esos conocimientos especiales. La explicación es muy clara: sobre ello no existe deber alguno de adquirirlos o de mantenerlos, es mera subjetividad y nada más29.

XI. MODALIDADES DE CONDUCTA

En el homicidio simple, no existe obstáculo alguno para admitir tanto la modalidad comisiva como también en la omisiva. Es decir, este delito puede materializarse mediante ambas modalidades.

La conducta humana, base de toda reacción jurídico-penal, se manifiesta en el mundo externo tanto en actos positivos como en omisiones30. En términos resumidos, el comportamiento humano no se agota con el ejercicio activo de la finalidad, sino que tiene también un aspecto pasivo, constituido por la omisión. Ambas formas de comportamiento son relevantes para el Derecho Penal, de ahí la distinción que hace el artículo 11 del Código Penal cuando alude que son delitos las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley.

XII. EL MEDIO

Bajo el esquema jurídico del homicidio simple, al ser una figura básica y al estar diseñada bajo la rúbrica “el que mata a otro”, es decir, al implicar que una persona ocasiona la muerte de otra dolosamente, cualquier medio es apto para cometer este delito, pero con la excepción de algunos medios que la ley describe en el artículo 108 (homicidio calificado), ya que al ser utilizados esos medios, se desplaza al homicidio simple y la conducta en cuestión pasaría a subsumirse dentro de un homicidio agravado.

XIII. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN Y EXCULPACIÓN

Un hecho criminal materializado en un homicidio puede tener todas las características y requisitos de un delito, pero esa conducta aparentemente delictiva puede encontrar una causa de justificación. Las causas de justificación son aquellas que excluyen la antijuridicidad31, convirtiendo un hecho típico en lícito y conforme a Derecho. Se admite que estas no son un problema específico del Derecho Penal sino del ordenamiento jurídico en general. Por lo tanto, el catálogo de causas de justificación es abierto.

Una acción que esté amparada por una causa de justificación es, en todo caso, conforme a Derecho. Aparte de esto, las causas de justificación conceden también derechos de intromisión. Es decir, por ejemplo, quien se ve en peligro por una acción de legítima defensa, ciertamente no tiene que ofrecer su cabeza, sino que puede sustraerse a la defensa agresiva del sujeto al que ha agredido; pero lo que no puede es invocar, en vez de la legítima defensa que tiene totalmente vedado, el estado de necesidad justificante en el caso de que, para evitar graves daños a su propia persona, lesiona físicamente a la persona inicialmente agredida por él, quien únicamente se estaba defendiendo; por el contrario, en tal caso se le debería castigar por lesiones dolosas32.

Los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, como son los homicidios, admiten causas de justificación abundantes, como la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el obrar por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo y el consentimiento. Al respecto, analizaremos cada uno de estos para establecer si son admitidos en el delito en comentario.

1. Legítima defensa

La legítima defensa tiene su base en la preponderancia de intereses, puesto que es preferible el bien jurídico del agredido que el interés del agresor33. Esta institución también se fundamenta en que, ante lo ilegítimo, el Derecho no puede ceder; es decir, el Derecho no está en la situación de soportar lo injusto.

En el delito de homicidio simple, al ser el derecho a la vida el bien jurídico protegido, ante un acto de agresión ilegítima que la ponga en riesgo, el titular de este derecho puede repeler el ataque pero sin caer en una legítima defensa que exceda esa repelación.

En ese orden de ideas, no hay ningún obstáculo para la consideración de esta causa de justificación en el delito de homicidio, siempre que se den todos los requisitos, estos deben ser especialmente comprobados, dada la especial gravedad del delito que nos ocupa. Puede decirse, incluso, que la legítima defensa es una causa de justificación nacida para eximir de responsabilidad a quien causa una muerte. La tutela absoluta que el ordenamiento dispensa a la vida humana tan solo se levanta en este caso. De no hacerlo así, perdiendo, por así decirlo, la neutralidad, el ordenamiento se negaría a sí mismo, pues justamente dejaría de tutelar la vida cuando más necesitada de protección se encuentra: al ser agredida ilegítimamente. En este caso, se valora más la vida del agredido que la del agresor, no porque aisladamente contempladas puedan ser así, ya que eso sería inadmisible, sino porque al primero le asiste la autoafirmación del Derecho. Por eso, se requiere en la legítima defensa el animus de defensa. La ausencia de sus requisitos subjetivos impide, obviamente, la consideración de esta eximente, pues de ninguna manera podría entonces alegarse la pérdida de neutralidad34.

Ahora, la persona que está siendo agredida ilegítimamente o está en riesgo su vida, puede hacer valer su derecho personalmente amparado por una legítima defensa. En ese sentido, para que esta defensa se perfeccione tiene que cumplir con ciertos requisitos: que exista una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y, falta de provocación suficiente de parte de quien hace la defensa.

|

JURISPRUDENCIA Está exento de responsabilidad el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, es decir, se exime de pena al que actúa en legítima defensa; señalándose que el presupuesto o la situación que da base a la justificación penal consiste en una ‘agresión ilegítima’, o sea, es la acción antijurídica de otro la que permite actuar lesivamente al sujeto que repele el ataque; conteniendo de esta manera las condiciones para la justificación que son dos: a) necesidad racional del medio empleado para defenderse o ‘respuesta necesaria’, o sea, se obliga al agredido a que su respuesta debe ser necesaria y no excesiva a la agresión que se enfrenta, y b) falta de provocación suficiente de quien hace la defensa o ‘falta de provocación previa’ por eso, la justificación desaparece cuando el agredido había provocado previamente al agresor, pero no de cualquier modo, sino de manera suficiente. Exp. Nº 5015-97 (ejecutoria suprema) |

a) Agresión ilegítima

La agresión ilegítima consiste en que la conducta humana debe crear un riesgo que sea real y objetivo y además que tenga la suficiente entidad para lesionar o poner en peligro bienes jurídicos. Para la existencia de legítima defensa, ya sea completa o incompleta, es elemento básico imprescindible la existencia de una agresión ilegítima35. La agresión debe ser actual, inminente e inesperada. Asimismo, para que exista agresión no se necesita que el delito llegue a consumarse, basta con que ingrese al terreno de la tentativa, pero con la condición de que sea idónea.

La agresión ilegítima es equivalente a la agresión antijurídica. La agresión no es solo un obrar activo (comisión) sino que también puede darse por omisión propia. Ejemplo: el médico que omite prestar auxilio inmediato a un herido a quien encuentra en una carretera (omisión propia artículo 127, Código Penal), puede ser obligado a que preste auxilio36.

|

JURISPRUDENCIA No se advierte la concurrencia de legítima defensa, pues no se acreditó el requisito primordial, referido a la agresión ilegítima por parte del agraviado (lanzamiento de piedras, según la versión del encausado, pues este solo presentaba una excoriación superficial en la rodilla); y aun en el supuesto de que se hubiera producido una agresión por parte del agraviado, el encausado no tenía la necesidad racional de utilizar una lampa para agredirlo físicamente en forma reiterada, hasta ocasionarle la muerte. R. N. Nº 2985-2009 Tacna |

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla

Ante una agresión de naturaleza ilegítima, el titular de un bien jurídico protegido puede repelerla empleando medios o instrumentos para contrarrestar ese atentado. El medio debe ser empleado con animus de defensa, porque cuando no hay voluntad de defensa nos encontramos con la legítima defensa como pretexto. Por otro lado, este presupuesto hace alusión a la necesidad racional del medio empleado para evitar excesos, pero debe tenerse en cuenta que la racionalidad no ha de venir determinada, necesariamente, por la semejanza material de las armas o instrumentos utilizados.

El juicio sobre la racionalidad del medio, impidiendo excesos repudiables, ha de seguir criterios objetivos, en una perspectiva ex ante, según la intensidad de la agresión y los medios de que se dispone para repelerla37. Es decir, la racionalidad no debe entenderse en términos de proporcionalidad.

c) Falta de provocación suficiente por parte del defensor

El sujeto que se defiende no debe haber provocado la agresión. Si el autor ha provocado intencionalmente la agresión (para encontrarse en una situación de defensa y poder producir una lesión al agresor, de manera justificada) se considera que debe excluirse totalmente la legítima defensa. En el caso de provocación no voluntaria, no necesariamente desaparece por completo la necesidad de legítima defensa38.

Con relación a la provocación, quedan descartadas todas aquellas provocaciones que carezcan de una entidad suficiente o que sean insignificantes; como dice Villa Stein39, es exigencia de la doctrina y la ley que el agredido injustificadamente no haya estimulado en medida suficiente (adecuada) al agresor provocándolo, pues en caso no lo ampara la legítima defensa, aunque pueda recurrir a las causas de exculpación. No cabría, pues, legítima defensa frente a la esposa ofendida por el comportamiento adulterino del marido sorprendido in fraganti y atacado a muerte por ella.

La Corte Suprema, a través del R. N. Nº 4708-2009 Callao (homicidio simple), hace referencia a que la legítima defensa se descarta porque, si bien medió una agresión inicial de los agraviados, la necesidad imperiosa de la defensa estuvo relativamente ausente, en tanto los actos de violencia previa, aun cuando existen, no fueron mayormente significativos, más allá de la superioridad numérica de los atacantes, pues el agredido respondió agresivamente y peleó con sus contendientes e, incluso, se enfrentó a ellos cuando era dable huir de la escena de los hechos, comunicando a sus agresores con el revólver que portaba.

Igualmente, abona a descartar la concurrencia de las eximentes de legítima defensa el hecho de que el medio empleado por el acusado para repeler los actos de agresión fue claramente desproporcionado, lo que determinó excesos repudiables que, además, importaron disparar sin más a todos sus agresores, lo que transforma su actitud en una conducta propiamente ofensiva y no meramente defensiva, sin antes ni siquiera efectuar disparos de advertencia, siempre posible en el contexto en que se desenvolvieron los hechos40.

1.1. La legítima defensa de terceros

Nuestro ordenamiento jurídico admite el ingreso de una legítima defensa por parte de terceros, como dice Villavicencio, para el tercero que ejerce una acción de salvaguarda rigen los requisitos comunes de la legítima defensa, salvo algunas circunstancias especiales. Importa en estos casos la voluntad de la defensa de quien auxilia y del agredido41. A modo de ejemplo: Jorge, que es una persona de buena contextura física, propina golpes desmedidos a Juan, quien no puede repeler el ataque por ser una persona que posee un estado físico menor. En ese acto, interviene una tercera persona en defensa de Juan, quien ocasiona lesiones considerables en el cuerpo de Jorge. Como estas lesiones se ocasionaron con la finalidad de repeler e interrumpir las agresiones hacia Juan, en este caso se encuentran justificadas las lesiones ocasionadas en el cuerpo de Jorge.

|

JURISPRUDENCIA La legítima defensa, como causa de justificación, se funda –desde un plano individual– en la defensa que realiza la persona en respuesta racional frente a una agresión injusta, y desde el plano supraindividual – en la necesidad de defensa del orden jurídico y del derecho en general, conculcado por la agresión antijurídica. Empero, no es un derecho ilimitado, sino que debe enmarcarse dentro de principios como el de necesidad, racionalidad y ponderación de intereses. La importancia y trascendencia que tiene conceder a una persona derechos que incluso se niega al Estado (v gr. Matar a otra persona en defensa propia), imponen la necesidad de limitar ese derecho individual a situaciones realmente excepcionales, a los casos de defensa de los bienes jurídicos más preciados y en la medida en que no sea posible operar eficazmente otros mecanismos jurídicos protectores del bien puesto en peligro. R. N. Nº 1878-2007 Áncash |

2. El estado de necesidad

Para ampararse en la justificación de un estado de necesidad se parte de una ponderación de bienes jurídicos, de tal manera que el bien jurídico lesionado o un mal causado sea menor o inferior al que se quiso evitar.

El estado de necesidad tiene como fundamento la ponderación de bienes, por lo que se exige el cumplimiento de ciertos requisitos a tener en cuenta para ampararse bajo esta justificación: que el mal causado sea menor que el que se quiere evitar, que la situación de necesidad no haya sido intencionalmente provocada y que el sacrificado no esté obligado a sacrificarse. En esa línea de estudio, hay un sector de la doctrina que es partidario de la naturaleza unitaria de esta eximente, donde, para este grupo de estudiosos, no existe obstáculo alguno en su admisión; sin embargo, los partidarios de la tesis dual, que entienden que el estado de necesidad solo justifica en casos de conflictos entre bienes desiguales, afirmarán que nunca la muerte de una persona es un mal menor, con lo que negarán el carácter justificante del estado de necesidad en el homicidio. Sin embargo, el conflicto de intereses no siempre se produce por la colisión entre dos vidas en igual de condiciones, sino que, incluso, se puede plantear entre una vida frente a la salvación de varias.

|

JURISPRUDENCIA Hay estado de necesidad justificante cuando el agente lesiona un bien jurídico penalmente tutelado de menor importancia como la tranquilidad pública para salvar otro bien jurídico de mayor jerarquía como la vida humana. Ej. Nº 281-95-Junín, citada por CARO CORIA, Dino Carlos. Ob. cit., p. 86 |

2.1. ¿Es posible comparar vidas humanas?

Urbina Gimeno, siguiendo a Bernard Williams42, brinda una explicación poniendo el siguiente ejemplo: imagine el lector que es un botánico que aparece en un pueblo en medio de la jungla en el preciso momento en el que un grupo terrorista va a fusilar a diez personas. El jefe del grupo, que obviamente es un sádico, le hace la siguiente propuesta: si accede a matar a una sola de las personas, perdonará la vida de las nueve restantes. Dejemos de lado los problemas de confianza (el lector ha oído que esta situación se ha dado en otras ocasiones y sabe que el jefe del grupo es una persona de palabra y cumple sus promesas) ¿Estaría justificado disparar a una de esas personas para salvar a las otras nueve? Una posición muy extendida argumenta que ello sería contrario a la dignidad de la persona o personas que resultaran finalmente muertas, que tienen derecho a no ser utilizadas como medio para la consecución de un fin. Pero cambiamos la perspectiva: el lector es ahora una de las diez personas que van a ser ejecutadas. ¿Pensaría que su dignidad o la de cualquiera otra de las diez personas que van a morir han de bloquear la toma de decisión que pueda salvar a nueve personas, con sus respectivas dignidades? Por supuesto, la dignidad de las diez personas del ejemplo exige que su vida no sea sesgada. Pero esa dignidad ya se ha visto comprometida por la conducta de quien está dispuesto a ejecutarles, del mismo modo en que las vidas de los internos de los psiquiátricos ya habían sido condenadas por la puesta en marcha de la maquinaria nazi. Ni en el caso del lector-botánico ni en el de los médicos tiene sentido insistir en que no debería haberse puesto en marcha el curso causal que desembocará en la pérdida de vidas, dado que esta afirmación solo atañe al reproche de quien pone en marcha tal curso causal, y sobre esto no cabe duda alguna. La pregunta en nuestro caso es otra y se refiere a la posición de quien puede minimizar la pérdida de vidas llevando a cabo una conducta que en otras circunstancias sin duda alguna sería reprochable. ¿Debe el derecho declarar prohibida la conducta que puede salvar vidas? Desde el punto de vista consecuencialista que aquí se sostiene, ello no tiene el menor sentido, y por lo tanto la determinación de los males en conflicto ha de hacerse de un modo tal que permita afirmar que la conducta maximizadora está permitida, esto es: justificada.

El propio Welzel reconocía la existencia de una diferencia cuantitativa en el caso que se comenta: si tiene que establecerse una diferenciación, entonces esta tiene carácter meramente cuantitativo: en vez de que pertenezcan todas, una parte se sacrifica para la supervivencia del resto: es la elección del mal menor. A continuación, sin embargo, afirmaba que esta solución, dogmáticamente sencilla, deja subsistente un malestar ¿refleja adecuadamente el conflicto ético? ¿Puede realmente el derecho entender que el exterminio de vidas humanas, incluso cuando es la elección del mal menor, no es antijurídico o no está prohibido? Cuando distintas vidas humanas corren el mismo peligro, es contrario al sentimiento ético considerarlas como meras partidas contables en un saldo global.

Urbina Gimeno43 propone que una vida no es lo mismo que varias vidas, hay una diferencia cuantitativa. Pero no se coincide con la idea de que tener en cuenta diferencias cuantitativas suponga considerar las vidas humanas como meras partidas contables. Al contrario, es el respeto de cada una de esas dignidades individuales el que exige que se le otorgue un peso individualizado en la decisión. Negar esto es afirmar que todas valen lo mismo, no en el sentido de que ninguna valga más que otra, lo cual es por supuesto aceptado, sino en el sentido de que una de ellas vale tanto como todas las demás juntas. El salvamento de vidas en estos casos no es (o no solo es) una cuestión de utilidad social: cada una de las personas con posibilidad de salvarse tiene un muy concreto interés individual en que ello tenga para la utilidad social. Dando entrada a sus intereses en la evolución de consecuencias se está otorgando relevancia a ese interés individual y, de tal modo, otorgando el respeto que merece a la dignidad de cada sujeto.

La conclusión alcanzada puede parecer similar a la de quienes sostienen que en estos casos estamos ante un conflicto entre bienes iguales en el que el derecho no puede considerar ilícita la conducta. Sin embargo, tal solución olvida algo: quien rescata lleva a cabo una actio dúplex que por un lado salva vidas pero por otro las siega o contribuye a ellos. Una auténtica consideración de los males de la situación ha de incluir ese carácter prima facie lesivo de la conducta. El sujeto que desvía un curso causal letal sobre otro sin que ninguno de ellos sea responsable de la creación de dicho curso causal no actúa de manera injustificada: aunque el bien protegido y el bien salvado tengan el mismo valor, la conducta del sujeto que desvía supone también una intromisión en la esfera de derechos previamente existentes que ha de ser considerada a la hora de computar el mal de la situación. Resulta por tanto decisivo que en el caso de que los acusados no desviaron el peligro que acechaba a unos pacientes sobre otros: lo que hicieron fue desviar de algunos el peligro que acechaba a todos.

Estamos pues ante un conflicto entre bienes de igual valor, todos ellos condenados a parecer por la puesta en marcha de un letal curso causal por completo ajeno a la voluntad de los acusados y no controlable por estos. La decisión de participar en dicho curso causal para salvar el mayor número de estos bienes supone un mal menor que la omisión de tal participación, que habría desembocado en el perecimiento de todos o la inmensa mayor parte de ellos. Estamos ante una situación de necesidad en la que se opta por el mal menor. Un caso de justificación44.

3. Obrar por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo

El legislador peruano, en este dispositivo legal ha regulado tres modalidades de justificación: obrar por disposición de la ley, en ejercicio legítimo de un derecho y en ejercicio de un oficio o cargo.

3.1. Obrar por disposición de la ley

Ante todo, la ley procede de un órgano establecido para cumplir una cierta finalidad, porque las personas van construyendo sus leyes de acuerdo a sus propias necesidades. Actuar por disposición de la ley45 en un determinado hecho, en consecuencia, si bien la conducta puede ser típica, pero no antijurídica ni mucho menos culpable. En ese sentido, el delito de homicidio simple puede tener justificación bajo esta rúbrica.

3.2. En cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho

La referencia a un deber debe entenderse que se trata de un deber jurídico. No basta, en consecuencia, un deber moral. Si el autor se limita a cumplir con su deber y comete así un acto que reúne las condiciones señaladas en una disposición de la parte especial del código (art. 106 del C.P. homicidio simple), dicho acto no contradice el ordenamiento jurídico, por tanto es licito. Sería ilógico que el orden jurídico obligara a una persona a actuar y la hiciera, al mismo tiempo, penalmente, responsable de su comportamiento46.

Con relación al ejercicio legítimo de un derecho, podemos afirmar que otorgar derecho a la persona supone concederle asimismo los medios necesarios para ejercitarlo y defenderlo. La fuente principal de estos derechos es, sin duda, la Constitución, en la medida en que se establece los derechos personales y sociales. Este ejercicio puede implicar de un acto calificado como delito por la ley. Esta posibilidad la ha previsto el legislador, por lo que, para evitar contradicciones en el sistema, lo declara exento de pena debido a que el autor ejerce un derecho al actuar. Este principio responde a una exigencia lógica: sería absurdo reconocer, por un lado, a una persona la libertad de actuar a nombre de un interés determinado y, por otro, calificar la actividad que desarrolla de lícita. Además en la perspectiva de la función justificadora, el ejercicio de un derecho supone un conflicto entre dos derechos: el que es ejercido y el que es limitado por este ejercicio. El derecho que prima es el más importante y en caso de igualdad (como son dos vidas humanas) cualquiera de ellos47.

Para fines de un mejor entendimiento, parafraseamos una sentencia del tribunal supremo de España48, con el siguiente contenido: el hecho probado, reconoce y afirma que el recurrente se encontraba de servicio en el ejercicio de la funciones propias de su cargo, y describe minuciosamente la forma en que se produjo el hecho, y como se acercó al automóvil que conducía la persona del sospechoso que resultó muerto por uno de los disparos efectuados.

Como los elementos o presupuestos subjetivos de esta circunstancia se deben dar en el que actúa, la condición de ser autoridad o agente requisito que se debe verificar en el recurrente, quien además debe hallarse, en el momento del hecho, en el ejercicio propio de las funciones de su cargo.

En segundo lugar, el agente tiene que actuar ajustándose al principio de necesidad y proporcionalidad que sirve para delimitar los fines objetivos hasta donde puede alcanzar la acción de la autoridad o sus agentes. El uso de la fuerza debe ser exclusivamente el necesario para ejercitar la función que tiene encomendada. No se requiere que el desencadenante de la acción del funcionario sea una agresión ilegítima; basta con que el agente se encuentre ante una situación que exige una intervención para defensa del orden público en general, o para la defensa de intereses ajenos, por lo que deben velar los cuerpos y fuerzas del orden.

3.3. Ejercicio de un oficio o cargo

El ejercer un oficio o profesión, cuando se tiene el título faculta a su titular para ejecutar tareas correspondientes a dicho oficio o profesión. Así las cosas, el médico deberá orientar su quehacer a curar, el abogado a coordinar con la norma, etc.49. Cuando el médico emprende un tratamiento a un paciente o lo somete a una operación que representa para este una intervención quirúrgica de alto riesgo que podría terminar o desencadenar la muerte; en este caso, aquí aparte del criterio objetivo de imputación –disminución del riesgo–, el comportamiento del médico está justificado.

3.4. Obediencia debida justificada

Conocida también como obediencia jerárquica, la obediencia debida está prevista como eximente de responsabilidad, en el inciso 9 del artículo 20 del CP, para la hipótesis de quien obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en el ejercicio de sus funciones50.

XIV. EL CONSENTIMIEnTO

El consentimiento, como causa de exclusión de la antijuridicidad, no es otra cosa que la autorización del portador del bien jurídico. En el caso de los delitos que tienen como bien jurídico a la vida, el consentimiento de la víctima no tiene efecto justificante en este delito de homicidio simple, pero su presencia determina la calificación sobre la base del artículo 113.

Por otro lado, para efectos de dar un mejor entendimiento en cuanto al consentimiento, la vida es un bien jurídico protegido en el ámbito del Derecho Penal incluso frente a la voluntad de su titular. Razón suficiente como para no admitir tal consentimiento.

XV. EL ERROR

El error de tipo, previsto en el primer párrafo del artículo catorce del Código Penal, es el desconocimiento o falso conocimiento de un elemento del tipo penal que conduce, según su invencibilidad o vencibilidad, a la exclusión de la responsabilidad penal o a la sanción de la infracción como culposa cuando estuviera prevista como tal en la ley51.

En consecuencia, cualquier error del agente sobre los elementos constitutivos del tipo objetivo al momento de desarrollar su conducta de resultado letal, determinará que no se configure el delito de homicidio simple52. Ahora, si el error de tipo es vencible, en este caso si el agente puede salir de ese error que se encuentra y así evitar el resultado, observando el cuidado debido, la muerte de la víctima se configurará como homicidio culposo. En tanto, si el error es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación.

El error importa siempre un déficit en el saber53 y en el delito de homicidio simple al ser una figura jurídica de naturaleza dolosa, lo relevante es el conocimiento de los elementos del tipo objetivo.

En el caso de error in personan o error en la identidad (se confunde una persona con otra a quien se quería matar, y se la mata: Juan quiere matar a su empleada, pero por causa de la oscuridad mata a su otra amiga Karina. Ahora, en el caso de error en el golpe o aberratio ictus, Juan quiere matar a su empleada apuntándola con un arma de fuego, pero por su mala puntería el proyectil perfora el cráneo de su amigo Pedro.

Con relación al primer caso, el autor responderá por homicidio doloso, por cuanto el Derecho no hace distinción entre las personas, todas son protegidas por igual. Salinas Siccha54, también sostiene que tratándose error in personan, al sujeto activo se le imputará la comisión del homicidio a título de dolo.

En cuanto al segundo ejemplo de error en el golpe o aberratio ictus, la doctrina no se ha mostrado uniforme, en ese sentido Buompadre55 indica que, según la tesis tradicional, se comete un único delito, pues la subjetividad típica sigue siendo la misma. Se trata de objetos equivalentes y el error carece de relevancia. En cambio modernamente se propicia una solución que propicia un concurso ideal entre dos delitos, tentativa de homicidio doloso (respecto contra la persona contra quien se dirigió la acción) en concurso ideal con homicidio culposo (respecto a la muerte del extraño).

En cuanto a nuestra doctrina nacional, Ramiro Salinas Siccha indica que en ambos casos, tanto en el error in personam como en el error en el golpe, al sujeto activo se le deberá imputar por la comisión de homicidio a título de dolo, con la diferencia que en el segundo caso (error en el golpe) además, se le atribuirá el delito de tentativa acabada de homicidio respecto a la empleada que quiso matar Juan.

El autor nacional para arribar a esta conclusión toma en cuenta el dolo (animus necandi) con que actúa el agente, indicando que el autor tiene pleno conocimiento y voluntad de aniquilar la vida de una persona. Incluso se prepara suficientemente para lograr sus objetivos, cual es lesionar el bien jurídico vida. El objetivo final del autor es quitar la vida de una persona. El autor dice que es irrelevante para calificar el hecho punible, determinar qué persona fue afectada con la conducta criminal del agente, circunstancia que se deberá tomar en cuenta al momento de individualizar la pena.

XVI. LA CONCAUSA EN EL HOMICIDIO

En el caso de los homicidios por ser delitos violentos y de resultado, en la actualidad con las modernas teorías como son la funcionalista y la imputación objetiva se exige que cuando una determinada conducta crea un riesgo de considerable entidad y producto de esa elevación del riesgo hay un resultado muerte, pues externamente hasta aquí no hay problema en colocar el nexo causal entre la conducta que creó el riesgo y el resultado muerte. Lo controvertido se da cuando a esa relación de causalidad entre conducta y muerte se infiltran o intervienen otros factores que activan o muchas veces contribuyen a un resultado muchas veces no querido por el autor.

Para un mejor entendimiento, la concausa es la condición sin la cual la lesión no habría podido producir la muerte, o sea, que ni la lesión ni la otra condición son causa exclusiva de la muerte. Esta es el efecto de ambos elementos56. Otro sector de la doctrina argentina considera a la concausa como todo aquello que, independientemente de la obra del culpable, concurre con ella a ocasionar la muerte. También la concausa son las circunstancias preexistentes, simultáneas o sobrevinientes que independientemente de la voluntad del autor precipitan el evento letal.

Suelen clasificarse las concausas en preexistentes, o sea, anteriores al hecho delictuoso; concomitantes o coexistentes al mismo, y sobrevinientes. Asimismo se exige que las primeras sean desconocidas para el autor, y las últimas independientes de su acción, para que lo beneficien, ya que si las conoce, obra sabiendo que otro factor va a ayudarle a consumar el delito, y si tienen relación directa con el hecho, tampoco pueden ser alegadas57.

El embarazo, la digestión, la menstruación, son causas preexistentes. También lo es la ebriedad; los alcohólicos habituales tienen propensión a la congestión intensa de meninges y cerebro y apoplejía pulmonar58.

Por otro lado, es importante partir de la delimitación y diferencia que existe entre el animus nacandi y el animus vulnerandi: en el primer al autor tiene un animus de poner fin a la vida de un ser humano, es decir, en el homicidio la voluntad es matar y por eso no se puede hablar de lesiones seguidas de muerte, dado que la lesión hecha con ánimo de matar no es lesión; entonces, en este caso, así se infiltren o contribuyan causas externas a viabilizar y agilizar la muerte de la persona, pues todas ellas quedan absorbidas por la voluntad homicida del matador.

El problema se presenta cuando el autor solo tuvo un animus vulnerandi, pero, por causas ajenas o infiltración de otros factores se obtiene otro resultado, es decir la muerte no querida por el autor. También se podría decir que estamos ante una finalidad no querida ni planificada por el agente. La doctrina argentina considera que la concausa ignorada por el autor no se agrega al resultado de la lesión; la responsabilidad penal es solo por el daño directamente producido.

XVII. ANTIJURIDICIDAD

La acción ilícita de matar ya no lo es en los casos en que el autor esté amparado en una causa de justificación59, esto es, por ejemplo, la legitimas defensa, el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho.

XVIII. CULPABILIDAD