La prueba indiciaria en el proceso penal

Equipo de investigación de ACTUALIDAD JURÍDICA

RESUMEN

En la actualidad, la denominada prueba indiciaria o prueba indirecta, como tradicionalmente se le llamaba, ha adquirido gran notoriedad e importancia a tal punto que es la más utilizada para determinar la responsabilidad penal de los sujetos imputados de la comisión de un ilícito penal. Deja sentir su utilidad, especialmente, en delitos como los de violación sexual, delitos de corrupción y, particularmente, en los delitos económicos, como lo es el delito de lavado de activos.

Ante ello, en el presente informe desarrollamos los principales aspectos operativos del instituto de la prueba indiciaria, con la finalidad de que pueda ser correctamente entendida y aplicada a un caso penal en concreto, y de esa manera definir cuando la utilización de ella ha desvirtuado la presunción de inocencia y por ende se pueda emitir un fallo condenatorio.

MARCO NORMATIVO

Código Procesal Penal de 2004: arts. 10, 75, 158, inc. 3, y 197.

PALABRAS CLAVE: Prueba / Indicios / Certeza / In dubio pro reo / Proceso penal / Debida motivación

Recibido: 16/10/2017

Aprobado: 20/10/2017

INTRODUCCIÓN

El proceso penal, en primer término, busca comprobar la veracidad de las afirmaciones o enunciados realizados por las partes sobre determinados hechos. En ese sentido, el proceso penal gira en torno a resolver la duda que existe sobre las afirmaciones respecto a un hecho que realizan los sujetos procesales y, solo una vez que se haya podido superar esa duda, y establecer la veracidad de alguna o algunas de las tales afirmaciones, es que recién –y en segundo término– se podrá emitir una fallo condenatorio, señalando la responsabilidad penal a que hubiere lugar y la sanción penal que ello amerita.

En ese sentido, la actividad probatoria se convierte en el único instrumento legítimo para destruir esa duda, y determinar que afirmación es la verdadera. Ahora bien, en tanto debe guardar equilibrio con el derecho a la presunción de inocencia, entonces se ha establecido a nivel doctrinal y jurisprudencial que la prueba de cargo debe ser suficiente, en el sentido que tenga un entidad o fuerza relevante capaz de superar cualquier duda razonable sobre la responsabilidad del imputado, solo así podrá desvirtuarse la presunción de inocencia y se podrá emitir un fallo condenatorio.

Ahora bien, en torno a la prueba, por bastante tiempo se ha mirado con recelo la utilización de la prueba indiciaria, por cuanto partiendo de un mal entendido, se la ha considerado como una especie de prueba de segunda categoría, solo utilizable cuando no exista lo que se denomina “prueba directa”. Sin embargo, en la actualidad se va dejando de lado ese criterio, y por el contrario, desde una correcta interpretación de lo que se entiende por prueba en sí, se considera que la prueba por indicios, es tan igual que la prueba directa, y por lo tanto es posible de ser utilizada y que en base a ella, se pueda fundamentar la responsabilidad penal.

Siendo, incluso, que la prueba por indicios es la más utilizada en el contexto actual, particularmente en aquellos delitos de difícil probanza, o en donde por lo general, salvo excepciones no se presentarán pruebas directas. Un ejemplo claro de ello, es la utilización de la prueba indiciaria en los procesos por el delito de lavado de activos.

Bajo este nuevo panorama es que en lo que sigue de este trabajo, nos avocaremos al estudio de los principales tópicos que atañen a la prueba por indicios, y a como la viene entendiendo y aplicando la jurisprudencia, es decir como viene incidiendo la prueba indiciaria en la praxis judicial.

I. LA PRUEBA POR INDICIOS

1. Concepto

Prueba indiciaria “es aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son los constitutivos del delito, pero de los que pueden inferirse estos y la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que trata de probar”1.

Como se ha dicho en la doctrina nacional: “La prueba indiciaria puede definirse como aquella que está orientada a demostrar determinados hechos –indicios– que no son objeto de acusación, pero a través de los cuales, por medio de un proceso lógico se puede llegar a proporcionar al juez la certeza del hecho delictivo y la intervención del acusado, proceso que aquel ha de motivar en función de un nexo causal claro y coherente entre los hechos probados –indicios– y el que se trata de probar. Se trata en definitiva de la formulación de una hipótesis por parte del juez, quien a partir de los indicios reconstruye el hecho delictivo”2.

|

JURISPRUDENCIA RELEVANTE: “[A] través de la prueba indirecta, se prueba ‘un hecho inicial-indicio’, que no es el que se quiere probar en definitiva, sino que se trata de acreditar la existencia del ‘hecho final-delito’ a partir de una relación de causalidad ‘inferencia lógica’”. (STC Exp. N° 00728-2008-PHC/TC, f. j. 24) |

|

JURISPRUDENCIA RELEVANTE: Prueba indiciaria es aquella prueba cuyo: “objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito, sino otro hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar”. (R.N. N° 1912-2005 Piura, constituido como precedente vinculante mediante el Acuerdo Plenario N° 1-20061-ESV-22, del 13 de octubre de 2006) |

2. Elementos

García Cavero explica que “[l]a caracterización de la prueba indiciaria como una prueba de dos momentos pone de manifiesto que se trata de una nueva de naturaleza compleja. Esta estructura compleja de la prueba por indicios se arma sobre la base de tres elementos relacionados entre sí: El indicio, la inferencia lógica y le hecho inferido. Si bien en la práctica no es posible aislar cada uno de estos elementos sin que la prueba pierda sentido, teóricamente es posible descomponerlos con fines didácticos, pero sin dejar de lado que por sí mismos no dicen absolutamente nada, sino solo interrelacionados mutuamente”3. Veamos cada uno de ellos:

2.1. El indicio

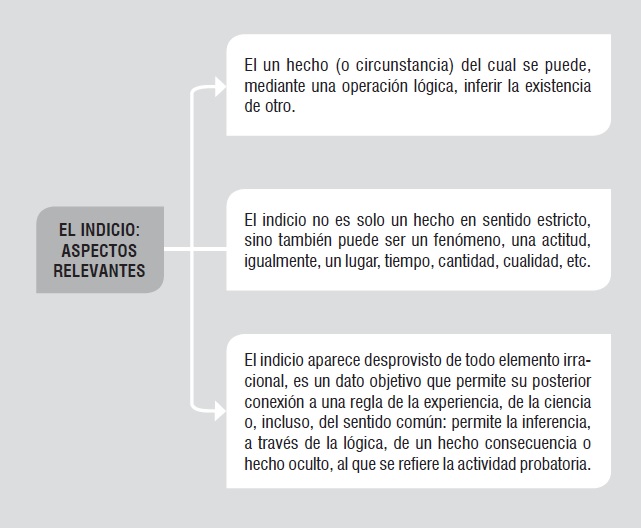

El indicio es un hecho (o circunstancia) del cual se puede, mediante una operación lógica, inferir la existencia de otro. En este sentido, el indicio es todo hecho cierto y probado (hecho indicador) con virtualidad para acreditar otro hecho con el que está relacionado (hecho indicado).

El indicio es aquel dato real, cierto, concreto, con aptitudes para conducir a otro dato aún por descubrir, dato indicado por medio de una inferencia correcta vinculada con el thema probandum4. El indicio aparece desprovisto de todo elemento irracional, es un dato objetivo que permite su posterior conexión a una regla de experiencia, de la ciencia o, incluso, del sentido común, la inferencia, a través de la lógica, de un hecho consecuencia o hecho oculto, al que se refiere la actividad probatoria. Pero el indicio no es solo un hecho en sentido estricto, sino también puede ser un fenómeno, una actitud, igualmente un lugar, tiempo, cantidad, cualidad, etc.5.

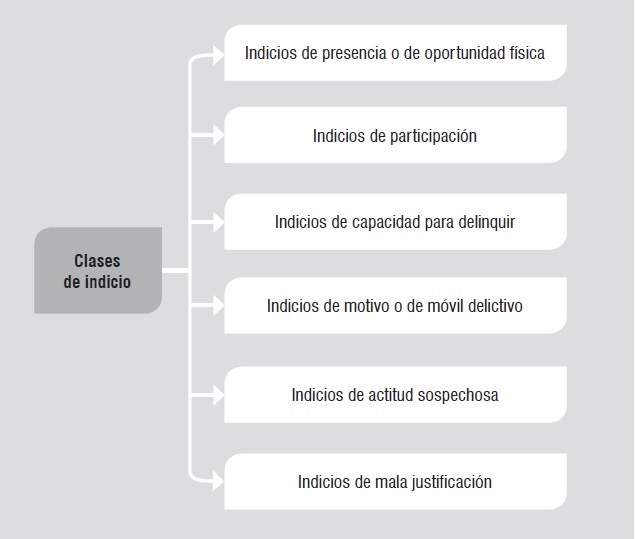

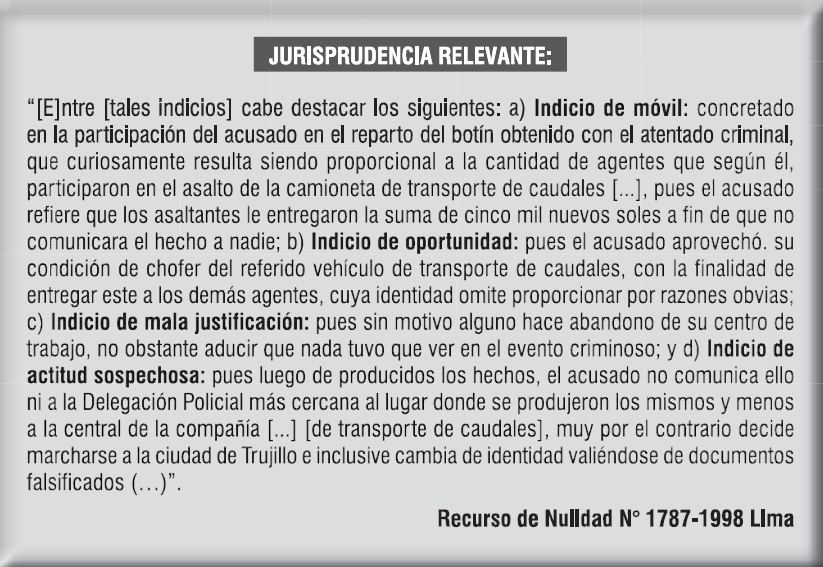

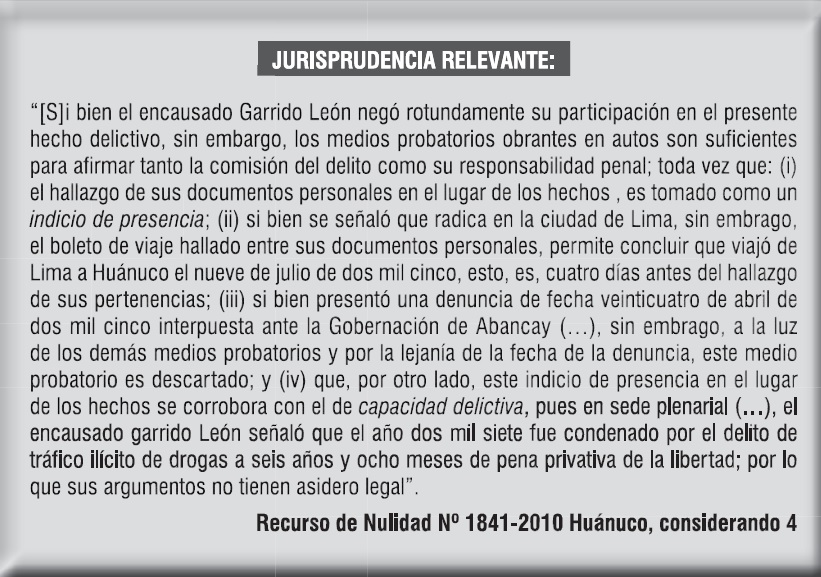

Por otro lado, existen diversas maneras de clasificar a los indicios, atendiendo a perspectivas diferentes, pero no excluyentes. Baste hacer mención solo de aquella que la jurisprudencia nacional ha recogido6, tomando como base su papel en la prueba de la imputabilidad y de la culpabilidad, tanto en cargo, como en descargo. Veamos7:

a) Indicios de presencia o de oportunidad física

Se refiere a la oportunidad física del sospechoso de haber podido cometer el delito. Si el sospechoso el día de los hechos materia de investigación penal se encontraba en el lugar del crimen al tiempo que se produjo, se abre la posibilidad de que ha podido participar en él. Este tipo de indicio por sí solo no permite llegar más allá, pero unidos a otros, como la mala explicación que pueda dar el propio sospechoso o la falta de justificación en las explicaciones que ofrezca, puede reforzar la convicción inicial de que haya podido participar en el hecho delictivo. Por el contrario, si el indicio de presencia no existe, se abre para el sospechoso una excelente vía para demostrar su inocencia (como sucede siempre que se pueda alegar con éxito una coartada)8.

b) Indicios de participación

Indicios muy diversos, sacados de todo vestigio, objeto o circunstancias que implique un acto en relación con la perpetración del delito: señales de fractura o de sustracción, rastros de golpes o de polvo, manchas de sangre o barro, tenencia del instrumento del delito, descubrimiento de un objeto comprometedor en el lugar del hecho o en la casa del sospechoso9.

c) Indicios de capacidad para delinquir

También pueden llamarse de oportunidad personal o, más sencillamente, de personalidad, proceden de la compatibilidad de la personalidad física y moral con el acto cometido. Por lo que se sabe del conjunto de su carácter, de su conducta pasada –como el haber cometido conductas delictivas anteriormente–, de sus costumbres y disposiciones, se deduce que el acusado era capaz de haber cometido el delito imputado o, inclusive, que fue llevado a ejecutarlo. Constituye una condición necesaria, pero no suficiente, de la culpabilidad: unas veces proporciona una simple posibilidad y otras, una probabilidad o verosimilitud, pero no certeza.

Si bien en un sistema penal de resocialización podría generar cierto rechazo espontáneo que se le de algún tipo de valor a condenas anteriores, debe quedar claro que no se trata de deducir la culpabilidad de la forma de vida de la persona (Derecho Penal de autor), sino de utilizar una máxima de la experiencia que dice que, en determinados delitos, es más probable que una persona que haya cruzado el límite de la legalidad lo pueda hacer nuevamente10.

d) Los indicios de motivo o, más bien, de móvil delictivo

Completan y precisan los precedentes al darles la razón del acto, elemento psicológico indispensable para comprender el delito y configurar la culpabilidad: indicios deducidos a la vez de las declaraciones del inculpado sobre el propósito perseguido, de la naturaleza del acto cometido y del interés por cometerlo, o de los sentimientos que a ello arrastran; se debe tener en cuenta que el verdadero móvil puede continuar en parte inconsciente y no es, en consecuencia, indicado necesariamente por las confesiones.

e) Los indicios de actitud sospechosa

Deducidos de lo que se llama rastros mentales o, en términos más genéricos, de las manifestaciones del individuo, anteriores o posteriores al delito; en pocas palabras, al comportamiento en cuanto revela el estado de ánimo del acusado en relación con el delito; es decir, tanto su malvada intención antes del delito, como su conciencia culpable después de haberlo realizado.

f) Los indicios de mala justificación

Sirven para completar y precisar los anteriores, por medio de las propias declaraciones del acusado: hechos o actos sencillamente equívocos adquieren un sentido sospechoso o delictivo, si el interesado da sobre ellos una explicación falsa o inverosímil, mientras que pierden todo su efecto acusador cuando son justificados de manera plausible11.

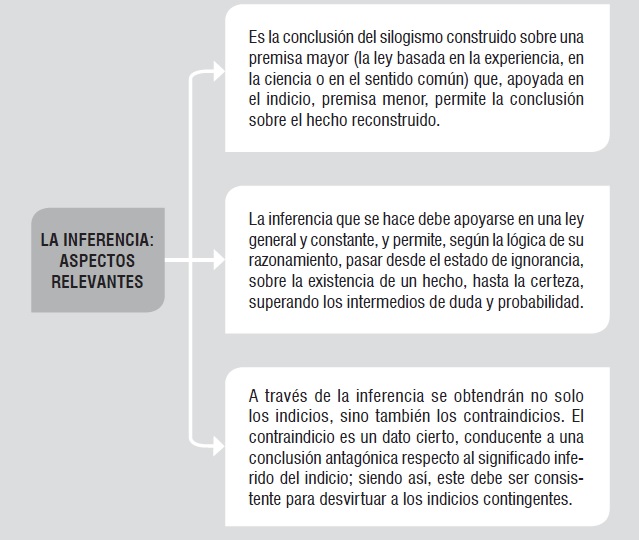

2.2. La inferencia

La inferencia, dice Martínez Arrieta12, es aquella obtenida del indicio que permite acreditar otro hecho distinto; es la conclusión del silogismo construido sobre una premisa mayor (la ley basada en la experiencia, en la ciencia o en el sentido común) que apoyada en el indicio, premisa menor, permite la conclusión sobre el hecho reconstruido.

En otros términos, la inferencia es la conexión racional entre el indicio y el hecho inferido. “Este nexo o enlace se entiende como la conexión reiterada, repetitiva y constante de unos hechos respecto de otros distintos; es decir, el devenir de los hechos refleja una tendencia constante a la repetición de los mismos fenómenos.

Entonces, la inferencia que se hace debe apoyarse en una ley general y constante y permite, según la lógica de su razonamiento, pasar desde el estado de ignorancia, sobre la existencia de un hecho, hasta la certeza, superando los intermedios de duda y probabilidad.

En ese sentido, se puede decir que la inferencia consiste en la deducción que se hace, basada en las reglas de la experiencia o en el conocimiento de determinadas cuestiones técnicas o científicas, del hecho conocido, para inferir la existencia o inexistencia de otro, que es su consecuencia. Por ejemplo13:

- Premisa mayor (regla de experiencia): todos los empresarios aceiteros conocen el carácter venenoso (mortal) de la anilina.

- Premisa menor (hecho probado): el acusado ejercía la profesión de empresario aceitero en el momento de los hechos.

- Conclusión: el acusado conocía el carácter venenoso (mortal) de la anilina en el momento de los hechos.

Probados los indicios, es característica de este medio probatorio que mediante una inferencia lógica demostrará la existencia del que se ha denominado hecho presumido o conclusión, esto es, del delito. Pero los indicios no solo han de concluir en la existencia del hecho delictivo sino que pueden concluir también en la participación en el mismo de la persona acusada14.

A través de la inferencia se obtendrán no solo los indicios, sino también los contraindicios. El contraindicio es un dato cierto, conducente a una conclusión antagónica respecto al significado inferido del indicio, siendo así, este debe ser consistente para desvirtuar a los indicios contingentes. Todos los indicios a favor del sospechoso (contraindicios) también deberán ser evaluados, deben ser objeto de la más prolija investigación y dará motivo para buscar otras pistas o variar el curso de la investigación15.

2.3. El hecho indicado

El hecho indicado es el hecho no probado directamente, pero cuya existencia se tiene por cierta, ya que a él se ha arribado a través de un serio razonamiento lógico (la inferencia) –sustentado en una ley científica, una regla lógica o una máxima de la experiencia– que ha tenido como materia prima otros hechos conocidos y probados (los indicios)16.

Un dato real e indubitable solo puede tener la categoría de indicio si tiene aptitud para conducir hacia el conocimiento de otro dato, ese otro dato a descubrir es la incógnita del problema. El descubrimiento del dato indicado debe concretarse siguiendo el nexo lógico entre el indicio y este. Para seguir ese nexo lógico es indispensable aplicar una inferencia correcta en el procedimiento cognoscitivo para descubrir el significado de la prueba indiciaria17.

III. EL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA POR INDICIOS

La prueba indiciaria a diferencia de la llamada prueba directa, no versa de modo directo sobre el hecho que se pretende acreditar, sino sobre otros hechos (secundarios). Aquí la formación del conocimiento judicial requiere de un razonamiento previo o de una inferencia, la cual debe estar sujeta a un riguroso control de racionalidad. La prueba de indicios no acredita de manera directa la tipicidad o los elementos del injusto penal, sino que a partir de ciertos hechos periféricos debidamente probados mediante el despliegue de una serie de razonamientos e inferencias permite probar los elementos del delito.

Esta condición ha dado lugar a, como bien explica Castillo Alva18, que algunos autores y un sector de la jurisprudencia, tanto nacional como comparada, consideren que la prueba directa goza de mayor grado de calidad y credibilidad que la prueba indirecta y que por sí sola puede fundar la decisión del juez sobre el hecho principal; verbigratia confesión, testimonio, documentos, pericia. La versión canónica o tradicional de la prueba directa destaca lo que sigue: i) el hecho que se busca probar surge directamente, sin mediación alguna, ni necesidad de mayor esfuerzo intelectual del medio o fuente de prueba; ii) es posible que de manera autónoma y propia se encuentre en condiciones de fundar la decisión judicial sobre los hechos en tanto que da cuenta de lo que ha ocurrido.

Como consecuencia de esta premisa es que se enfatiza la necesidad de una mayor motivación de la prueba indirecta (prueba de indicios), de tal manera que se habla de una motivación reforzada, más intensa y especial que el deber de motivar la justificación de la prueba directa, verbigratia testimonio, pericias, etc. Se considera que la prueba de indicios adolece de serios defectos y que posee ciertos riesgos estructurales como la posibilidad del azar, la contingencia de los indicios, la inseguridad del dato o hecho probado, el error en la inferencia, entre otros factores, situación que hace que se exija una mayor motivación cuando se utiliza dicha prueba. Así, la prueba indiciaria posibilitaría en este sentido, el subjetivismo judicial, favorecería un cúmulo de errores en la valoración y, por tanto, en la motivación de la prueba. No es que se trate de una prueba prescindible, inútil y cuyo uso se debe evitar, sino de una prueba menos segura y fiable en sus resultados, que de no cumplirse con las especiales exigencias de análisis inferencias y justificación puede terminar afectando la presunción de inocencia.

Sin embargo, a este criterio se le critica señalando que tanto la prueba directa como la indirecta requieren de un razonamiento probatorio de carácter inductivo cuyo resultado ha de evaluarse en términos de probabilidad, por lo que no es correcto inclinarse a priori por el mayor grado de certeza de la prueba directa sobre la llamada prueba indirecta19.

Como señala, con razón, García Cavero, “[l]a llamada prueba directa presenta aspectos probatorios similares a la prueba indirecta, en la medida que el juez no toma directo conocimiento de los hechos, sino que lo reconstruye a través del imputado (confesión), los testigos (testimonios), el perito (la pericia) o los documentos (la prueba documental). En la medida que el juez no debe asumir acríticamente lo que se expresa a través de los medios de prueba mencionados, es necesario que lleve a cabo un análisis racional de lo transmitido por dichos medios de prueba. La necesidad de que la confesión sea coherente y se encuentre respaldada por otras pruebas, el análisis de la credibilidad de los testigos, el examen de los peritos en relación con los conocimientos científicos realizados y las conclusiones alcanzadas, la fidelidad relativa de lo expresado en un documento con el hecho histórico a probar, constituyen muestras de que la llamada prueba directa, al igual que al prueba indirecta, no es infalible, por lo que no lleva a la plena certeza, sino solamente a un nivel de probabilidad, radicando su fuerza en el razonamiento utilizado por el magistrado para darle merito probatorio”20.

No existen diferencias cualitativas entre la estructura de la prueba indiciaria y la estructura de las convencionalmente denominadas “pruebas directas”. Piénsese en el ejemplo de un testigo que afirma haber presenciado cómo el acusado realizaba el correspondiente hecho delictivo. Tal testimonio suele calificarse de “prueba directa”, en cuanto recae sobre el epicentro de la eventual pretensión acusatoria y no sobre hechos periféricos íntimamente conectados con la dinámica comisiva. Pues bien, incluso en tal caso, podría hablarse de un hecho-base (un testigo que afirma haber presenciado los hechos), un proceso deductivo (inferencial, como que el testigo no tiene razones o motivos para mentir, y además estaba plenamente capacitado para “percibir” esa realidad que ahora transmite) y una conclusión lógica (debe ser verdad lo que el testigo narra que presenció).

Ello exige cierto razonamiento (no necesariamente sencillo) y una serie de inferencias encadenadas, basadas a su vez en regularidades o máximas de experiencia. Es decir, ni en la “prueba directa” surge directamente la demostración del hecho enjuiciado, ni tal demostración se realiza sin inferencias, ni la estructura de la prueba de indicios es distinta de la prueba directa (en ambos casos hay un hecho base, una hipótesis a probar y un enlace)21.

|

PARA TENER EN CUENTA: No hay diferencia ontológica ni tampoco de rendimiento, entre la prueba directa y la indiciaria, sino que la razón de su diferencia es que apuntan a objetos diversos (hecho principal y hecho secundario o periférico). Esta diferencia primaria conlleva, a su vez, una diferenciación que podemos denominar secundaria o derivada, basada en el número de pasos inferenciales que hay que realizar o llevar a cabo. Pasos o secuencias inferenciales que siempre serán más numerosos en el caso de la prueba indiciaria que en el de la prueba directa. |

Entonces –siguiendo a Miranda Estrampes– no hay diferencia ontológica ni tampoco de rendimiento, entre la prueba directa y la indiciaria, sino que la razón de su diferencia es que apuntan a objetos diversos (hecho principal y hecho secundario o periférico). Esta diferencia primaria conlleva, a su vez, una diferenciación que podemos denominar secundaria o derivada, basada en el número de pasos inferenciales que hay que realizar o llevar a cabo. Pasos o secuencias inferenciales que siempre serán más numerosos en el caso de la prueba indiciaria que en el de la prueba directa22. Por ello, no es admisible aquel criterio que basa su distinción según se exija o no un razonamiento judicial (inferencial), sosteniendo que en las pruebas directas el hecho que se quiere probar se acredita de forma directa o espontáneamente, esto es, sin necesidad de raciocinio judicial; mientras que en la prueba indirecta al no versar directamente sobre el hecho que se pretende probar (hecho secundario), necesitaría del razonamiento inferencial. Por el contrario, en ambos tipos de prueba son necesarios razonamientos inferenciales23.

Se trata, por lo tanto, de una distinción solamente gradual, y no cualitativa24. De modo que los pasos o secuencias inferenciales serán más numerosos en el caso de la prueba indiciaria que el de la prueba directa, pues esta última apunta al hecho principal, con lo cual la inferencias a realizar serán menores que las de la prueba indiciaria, en la medida que esta apunta al hecho secundario o periférico, el cual debe conectarse con el hecho principal, conexión que también se lleva a cabo mediante inferencias. Pero debe quedar claro que en ambos tipos de prueba son necesarios razonamientos inferenciales. Asimismo ambas modalidades probatorias del hecho penalmente relevante se basan en reglas de probabilidad y requieren, por tanto, de un razonamiento justificativo para excluir el error.

En base a lo señalado, la teoría de la prueba indiciaria y su aplicación no se contrapone a la presunción de inocencia, siempre y cuando objetivamente contenga todos sus elementos y requisitos, y subjetivamente la apreciación que se afirma.

Así, en la doctrina del Tribunal Constitucional español se ha declarado reiteradamente que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba de carácter indiciario, pero para que esta pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer, al menos, dos exigencias básicas: 1. Los hechos base o indicios deben estar plenamente acreditados, no pudiendo tratarse de meras sospechas. 2. El órgano jurisdiccional debe explicitar el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, ha llegado a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado25.

La jurisprudencia española ha logrado establecer –en base a la solidez de sus argumentos– una serie de requisitos para que la prueba indiciaria elimine la presunción de inocencia, tales requisitos son: a) pluralidad de los hechos base o indicios, admitiendo, excepcionalmente, un único indicio de “singular potencia acreditativa”; b) precisión de que los hechos-base estén acreditados por prueba directa, habiendo reconocido, en algunos casos, la posibilidad de su constatación mediante prueba indiciaria; c) necesidad de que los indicios sean concomitantes o periféricos al hecho a probar; d) exigencia de interrelación existente entre los indicios; e) racionalidad de la inferencia; y f) necesidad de que la sentencia explique cómo se ha llegado a la conclusión acerca de la culpabilidad del acusado26.

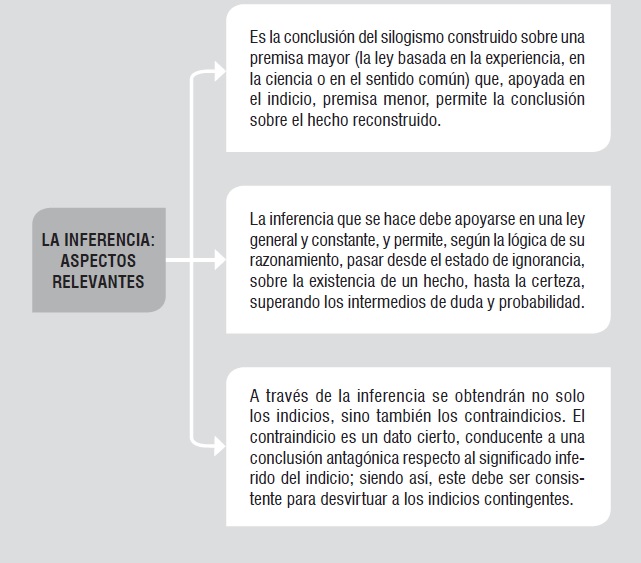

La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional de nuestro país han hecho eco de la jurisprudencia española sobre este aspecto. Así, la citada Corte ha recogido los criterios aludidos en la sentencia vinculante de la Sala Penal Permanente, Recurso de Nulidad N° 1912-2005 Piura.

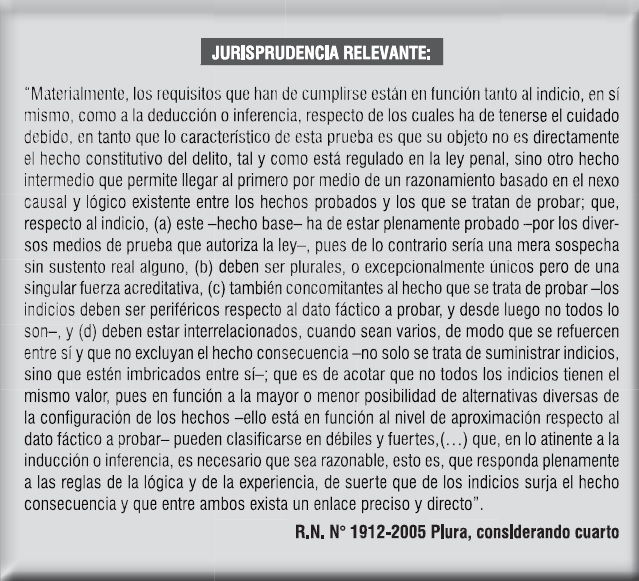

De los criterios establecidos jurisprudencialmente, así como de lo señalado por el artículo 158 del Código Procesal Penal del 2004, pueden extraerse, principalmente, los requisitos que debe reunir la prueba indiciaria para rebatir la presunción de inocencia que le asiste al imputado y ser sustento legítimo para su condena.

1. El indicio debe estar probado

El conjunto de indicios, o excepcionalmente el indicio, de los que parte la prueba indiciaria, deben estar plenamente acreditados, habiéndose establecido que en efecto acontecieron en la realidad.

Un indicio del que no sea concluyente su constatación es inútil para formar la convicción judicial, no pudiendo operar, a partir de este, presunción alguna sobre la verificación de los elementos de hecho de la causa27.

Por otro lado, es necesario precisar que los indicios deben haber sido obtenidos en observancia de los derechos fundamentales y garantías procesales, practicadas durante el desarrollo del juicio oral (salvo aquellas excepciones admitidas) y apreciadas de acuerdo al principio de libre valoración, es decir, conforme a las reglas de la sana crítica, a partir de las cuales alcance el juez el convencimiento, sin margen alguno de duda razonable, acerca de la constatación del indicio. De tal manera que, aquel material probatorio que haya sido obtenido y/o practicado con vulneración del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales no podrá ser utilizado para desvirtuar la presunción de inocencia, por cuanto este tipo de prueba es ilícita y, por ende, carece de eficacia en el proceso penal28.

En efecto, de fundarse la acreditación del indicio en prueba prohibida o en actuaciones que legalmente no pueden considerarse como pruebas, o de revelarse irracional su constatación, se entenderá que aquel no se encuentra debidamente probado, deviniendo imposible, por ende, inferir conclusión alguna a partir de él, pues de hacerlo se entendería vulnerado el derecho a la presunción de inocencia29.

Esta afirmación integra –tal como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos– el estándar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual establece la exclusión de cualquier valor a las pruebas obtenidas en violación de derechos humanos30, y es que así como no puede condenarse a una persona si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, con más razón no se puede condenar si obra contra ella prueba ilegítima, por haberse obtenido en violación a sus derechos humanos31.

2. La inferencia debe ser racional, basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia

La prueba indiciaria presupone un juicio lógico, un razonamiento discursivo, que partiendo de indicios plenamente constatados, permite al juzgador alcanzar la convicción acerca de la acreditación del hecho necesitado de prueba.

La eficacia de la prueba indiciaria reside, esencialmente, en la racionalidad del enlace existente entre indicio y afirmación presumida, elemento determinante para estimar legítimamente alcanzado el convencimiento del juzgador, derivado de esa compleja actividad intelectual que compone el objeto de estudio32.

El nexo entre indicio y hecho-consecuencia ha de mostrarse “coherente, lógico y racional”, entendiendo la racionalidad “no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes”33.

El razonamiento que se haga a partir del indicio o conjunto de indicios, debe basarse en las reglas de la ciencia, de la técnica o de la experiencia. En todo momento debe ser notorio y claro el enlazamiento entre los indicios probados y el hecho presumido. La racionalidad y buena interpretación de los indicios debe estar presente a lo largo de todo este proceso mental. Por tanto, debe rechazarse la irrazonabilidad, la arbitrariedad, la incoherencia y el capricho del juzgador, que en todo caso constituyen un límite y tope de la admisibilidad de la presunción como prueba34.

Así lo destaca el Tribunal Supremo español, al considerar que “entre unos y otros hechos ha de haber una conexión tal que, acaecidos los primeros, pueda afirmarse que se ha producido el último porque las cosas ordinariamente ocurren así y así lo puede entender cualquiera que haga un examen detenido de la cuestión. Al respecto se habla de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos con pretensiones de proporcionar unas bases concretas al raciocinio propio de este segundo elemento de la prueba de indicios. Todo puede valer en cada caso para establecer este raciocinio. Lo importante aquí es poner de relieve que no se trata de normas jurídicas, sino sencillamente de las meras reglas del pensar, a fin de aportar al supuesto concreto un razonamiento que se pueda valorar como adecuado para conducir desde los hechos básicos (indicios) al hecho necesitado de prueba”35.

3. Cuando se trate de indicios contingentes, estos deben ser plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contraindicios consistentes

Debe acotarse que en algunos supuestos –siempre excepcionales– bastará la existencia y acreditación de un solo indicio, mientras que en otros casos –por regla general será necesario todo un conjunto de indicios probados36; esto dependerá del tipo de indicio frente al que nos encontremos.

Como señaláramos al momento de conceptualizar a los indicios, estos pueden ser clasificados desde diversas perspectivas, una de ellas es tomando en cuenta la incidencia que tengan en el hecho indicado, pudiendo ser necesarios o contingentes.

El indicio necesario es aquel que irremediablemente conduce a una determinada consecuencia; dicho de otro modo, cuando el hecho deducido no puede tener por causa otra diferente al hecho probado. En este caso, la relación de causa a efecto es absoluta, fundándose en leyes físicas inalterables, en las cuales los efectos corresponden necesariamente a una determinada causa. Un solo indicio, en el plano teórico es suficiente para proporcionar o controlar la seguridad de la relación causa-efecto, siempre que se está ante supuestos de aplicación de máximas de la experiencia o científicas que pueden ser calificadas como seguras, lo que, sin embargo, es bastante infrecuente.

El indicio contingente es el que puede generar a partir de él, la deducción de varios hechos. Por ejemplo, si una persona sale del sitio donde se cometió un delito, puede deducirse que ella sea la autora de este o simplemente que se encontraba en ese lugar. A la vez, el indicio contingente puede clasificarse en grave o leve, según el grado de relación que exista entre el hecho indicado y el indicador. En el indicio grave el hecho indicador conduce a un grado considerable de probabilidad de otro hecho; en cambio, en el indicio leve, el hecho indicado es apenas una consecuencia probable que se infiere del hecho indicador; en otros términos, del hecho indicador pueden deducirse apenas circunstancias del hecho indicado37.

Debido a que de este último tipo de indicio se pueden deducir varios hechos, se exige para determinar la afirmación del hecho una pluralidad de ellos, de no darse tal circunstancia se debería absolver al imputado.

De la conceptualización que acabamos de realizar de cada tipo de indicio, salta a la vista que los supuestos en que se necesita que exista y se acredite un solo indicio, son aquellos en los que el indicio es necesario; en cambio, si estamos ante un indicio contingente, uno solo no será suficiente, sino que los criterios jurisprudenciales y las reglas establecidas por el CPP del 2004 exigen que haya pluralidad (que los indicios sean más de uno), gravedad (indicios contingentes graves), concordancia (que todos los indicios se deben entrelazar, corroborar y confirmar recíprocamente), convergencia (que todas las inferencias indiciarias reunidas no puedan conducir a conclusiones diversas) y ausencia de contraindicios (que no hayan indicios de descargo que se opongan o quiten eficacia a los de cargo).

En similar sentido, Oré Guardia señala que: “En los casos de que exista la posibilidad de obtener varios hechos consecuencias –como es el caso de los indicios contingentes–, la garantía de que el hecho consecuencia inferido sea el correcto es que este mismo hay sido obtenido a través de un razonamiento que haya partido del análisis de una pluralidad de indicios (reduciendo la posibilidad de error en la prueba al incrementar el número de indicios) que deben ser concordantes, es decir, deben confirmarse y corroborarse recíprocamente no pudiendo contradecirse entre ellos mismos, convergentes, lo que significa que los indicios deben conducir a una única conclusión, y además deben encontrarse en manifiesta ausencia de contraindicios consistentes que resten credibilidad o desbaraten la fuerza probatoria del hecho de consecuencia inferido”38.

IV. EL CONTROL DE NO REFUTACIÓN Y LA DEBIDA MOTIVACIÓN PARA DETERMINAR EL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA POR INDICIOS

En el acápite anterior hemos hecho mención a los criterios que deben tomarse en cuenta para analizar el valor probatorio de la prueba por indicios, ahora bien la superación de todos esos filtros deben estar justificados (motivados) expresamente en la sentencia que se emita para sostener la culpabilidad o no del procesado.

Y es que para poder apreciar correctamente la racionalidad de la prueba indiciaria– una adecuada motivación de la resolución judicial que contiene las razones sobre las conclusiones a las que arribó el tribunal sobre la valoración de los indicios actuados en el proceso.

Por medio de la motivación de la resolución, el juez da a conocer las razones que le han determinado a tomar su decisión, cualquiera que esta sea, permitiendo a las partes apreciar tales fundamentos y, a la vez, posibilitando el ulterior control por los tribunales superiores.

Ahora bien, dirigiendo la mirada a la constatación de los elementos de hecho que da lugar a la aplicación de la norma penal, el derecho a la presunción de inocencia exige que la convicción judicial sobre la consumación del delito y la participación del acusado se alcance sobre una base racional, derivada de una actividad probatoria de cargo y practicada de acuerdo a los preceptos constitucionales.

La garantía del derecho a la presunción de inocencia hace ineludible que el juzgador, en su sentencia, haga mención de las pruebas concretas a partir de las cuales ha logrado formar su convicción, exponiendo el proceso intelectivo que le llevó a colegir, sobre la base de aquellas, afirmaciones ciertas respecto del hecho necesitado de prueba.

En tal sentido se puede decir que la exigencia de motivación, por su especial naturaleza, conforma uno de los requisitos de validez de la prueba indiciaria, pues el tribunal, además de identificar en su resolución los indicios constatados, deberá expresar también la operación mental en virtud de la cual arribó a la afirmación presumida. En otras palabras, para apreciar la validez de la inferencia, el juez se verá compelido a explicar el enlace racional existente entre hecho-indiciante y hecho-indiciado.

Cabe añadir que la explicación de ese enlace se traduce en la exposición de las razones que han permitido al juzgador, a partir de la acreditación del indicio o indicios, concluir en el hecho-consecuencia, explicación que permitirá a las partes, a los tribunales superiores y, en general, a cualquiera que se entere del fallo, apreciar el grado de racionalidad de la inferencia39.

La motivación de las resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que le ha sido encomendada.

Entonces, para que la prueba indiciaria pueda ser considerada como prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, resumiendo lo señalando en los apartados anteriores– deben analizarse los siguientes requisitos: i) el hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente probados; ii) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base completamente probados; iii) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce entre los hechos base y los hechos consecuencia; y, finalmente, iv) que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes.

El control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse desde un doble canon: el de su lógica o cohesión, y el de su suficiencia o calidad concluyente. Con arreglo al primero la inferencia será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él. Desde el canon de su suficiencia o calidad concluyente no será razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa. Son los órganos judiciales quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio. Por ello se afirma que solo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada40.

Entonces, aun cuando la deducción del juzgador será compatible con el cuadro indiciario con que se cuenta, pero esta deducción no sea la única posible, sino que, antes bien, a su lado son imaginables otras hipótesis, con al menos, el mismo grado de probabilidad, entonces no se puede sostener que la prueba indiciaria sea concluyente y por lo tanto no reviste la entidad suficiente como la desvirtuar la presunción de inocencia.

Es en este marco donde opera con especial importancia el control de no refutación de la prueba de cargo, en tanto esta permite: i) mostrar la capacidad de resistencia de la hipótesis sostenida por la imputación penal, su nivel de credibilidad y consistencia, en este caso de la hipótesis favorable por la cual se decidió el juzgador; ii) valorar no solo las razones positivas, sino también las razones negativas que rodean una postura, con lo cual se podrá determinar si la deducción en base a la prueba indiciaria es concluyente o por el contrario admite otras hipótesis de descargo posibles, y en caso de ocurrir esto último deberá absolverse al imputado. Es decir, si la prueba indiciaria no excluye la probabilidad de otra alternativa fáctica no incriminatoria entonces debe absolverse al imputado.

Referencias bibliográficas

ASENCIO MELLADO, José María. “Presunción de inocencia y prueba indiciaria”. En: Cuadernos de Derecho Judicial: Los principios del proceso penal y la presunción constitucional de inocencia. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1992.

CASTILLO ALVA, José Luis. La motivación de la valoración de la prueba en materia penal. Colección Derecho & Tribunales, N° 3. Grijley, Lima, 2013.

CORDÓN AGUILAR, Julio César. Prueba indiciaria y presunción de inocencia en el proceso penal. Tesis para obtener el grado académico de doctor en Derecho, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011.

CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica de su implementación. Palestra Editores, Lima, 2009.

GARCÍA CAVERO, Percy. La prueba por indicios en el proceso penal. Reforma, Lima, 2010.

GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. “Presunción de inocencia, verdad y objetividad”. En: La argumentación jurídica en el Estado Constitucional. Pedro Grández y Félix Morales (editores). Palestra, Lima, 2013.

HERRERA GUERRERO, Mercedes. “La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos”. En: Derecho Penal Contemporáneo. N° 60, Legis, Bogotá, julio-setiembre de 2017.

MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés. “La prueba indiciaria”. En: La prueba en el proceso penal. Centro de Estudios Judiciales, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993.

MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La prueba en el proceso penal acusatorio. Jurista, Lima, 2012.

MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. “Prueba indiciaria y estándar de prueba en el proceso penal”. En: Aequitas. Año 1, N° 1, tercera época, Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Sinaloa, setiembre-diciembre de 2012.

MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos de. “Prueba directa vs. prueba indirecta. (un conflicto inexistente)”. En: DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho. N° 38, Universidad de Alicante, Alicante, 2015.

NÚÑEZ PÉREZ, Fernando Vicente. “La prueba indiciaria en relación a la búsqueda de pruebas y la restricción de derechos en el nuevo Código Procesal Penal de 2004”. En: Normas Legales. N° 341. Normas Legales, Trujillo, octubre de 2004.

ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal Penal. Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2016.

PICÓ I JUNOY, Joan. Las garantías constitucionales del proceso. J.M Bosch, Barcelona, 1997.

ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. “Algunas consideraciones sobre la teoría de la prueba indiciaria en el proceso penal y los derechos fundamentales del imputado”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. N° 104, Gaceta Jurídica, Lima, mayo de 2007.

ROSAS YATACO, Jorge. “Prueba indiciaria: doctrina y jurisprudencia nacional”. En: Anuario de Derecho Penal 2004-La reforma del proceso penal peruano. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú-Universidad de Friburgo, Lima, 2004.

TALAVERA ELGUERA, Pablo. La prueba penal. Instituto Pacífico, Lima, 2017.

UGÁZ ZEGARRA, Fernando. La prueba en el proceso penal. Estudio introductorio. BLG, Trujillo, 2010.

VÁSQUEZ SOTELO, José. “Presunción de inocencia y prueba indiciaria”. En: Investigación y prueba en el proceso penal. Nicolás Gonzáles-Cuellar (director) y Ágata Sanz Hermida (Coordinadora). Colex, Madrid, 2006.

VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. “La regla de exclusión de la prueba ilícita: fundamento, efectos y excepciones”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 26. Gaceta Jurídica, Lima, agosto de 2011.

________________________

1 PICÓ I JUNOY, Joan. Las garantías constitucionales del proceso. Bosch, Barcelona, 1997, p. 159.

2 HERRERA GUERRERO, Mercedes. “La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos”. En: Derecho Penal Contemporáneo. N° 60, Legis, Bogotá, julio-setiembre de 2017, p. 8.

3 GARCÍA CAVERO, Percy. La prueba por indicios en el proceso penal. Reforma, Lima, 2010, p. 46.

4 Cfr. ASENCIO MELLADO, José María. “Presunción de inocencia y prueba indiciaria”. En: Cuadernos de Derecho Judicial: Los principios del proceso penal y la presunción constitucional de inocencia. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1992, p. 169.

5 Cfr. CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica de su implementación. Palestra, Lima, 2009, p. 351.

6 Véase, entre otras, las ejecutorias supremas recaídas en R.N N° 1787-1998-Lima y R.N. N° 1841-2010-Huánuco.

7 ROSAS YATACO, Jorge. “Prueba indiciaria: doctrina y jurisprudencia nacional”. En: Anuario de Derecho Penal 2004-La reforma del proceso penal peruano. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú-Universidad de Friburgo, Lima, 2004, p. 300 y ss.

8 Cfr. VÁSQUEZ SOTELO, José. “Presunción de inocencia y prueba indiciaria”. En: Investigación y prueba en el proceso penal. Nicolás Gonzáles-Cuellar (director) y Ágata Sanz Hermida (coordinadora). Colex, Madrid, 2006, p. 73.

9 ROSAS YATACO, Jorge. “Prueba indiciaria: doctrina y jurisprudencia nacional”. En: Anuario de Derecho Penal 2004-La reforma del proceso penal peruano. José Hurtado Pozo (director). Fondo Editorial de la PUCP-Universidad de Friburgo, Lima, 2004, p. 301.

10 GARCÍA CAVERO, Percy. La prueba por indicios en el proceso penal. Reforma, Lima, 2010, p. 49.

11 ROSAS YATACO, Jorge. “Prueba indiciaria: doctrina y jurisprudencia nacional”. En: Anuario de Derecho Penal 2004-La reforma del proceso penal peruano. Fondo Editorial de la PUCP-Universidad de Friburgo, Lima, 2004, p. 301.

12 MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés. “La prueba indiciaria”. En: La prueba en el proceso penal. Centro de Estudios Judiciales, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, p. 59.

13 TALAVERA ELGUERA, Pablo. La prueba penal. Instituto Pacífico, Lima, 2017, p. 139.

14 Ibídem, pp. 139-140.

15 UGÁZ ZEGARRA, Fernando. La prueba en el proceso penal. Estudio introductorio. BLG, Trujillo, 2010, p. 40.

16 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal Penal. Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2016, p. 408.

17 TALAVERA ELGUERA, Pablo. Ob. cit., p. 140.

18 CASTILLO ALVA, José Luis. La motivación de la valoración de la prueba en materia penal. Colección Derecho & Tribunales, N° 3. Grijley, Lima, 2013, p. 267.

19 Cfr. CASTILLO ALVA, José Luis. La motivación de la valoración de la prueba en materia penal. Ob. cit., p. 268.

20 GARCÍA CAVERO, Percy. La prueba por indicios en el proceso penal. Ob. cit., p. 27. En el mismo sentido MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La prueba en el proceso penal acusatorio. Jurista, Lima, 2012, pp. 36-37; refiere que ninguna prueba pone al juez en contacto directo con los hechos objeto de prueba en el proceso. Así es falso que la prueba directa coloque al juez en contacto directo con los hechos de la realidad, pues estos sucedieron en el pasado y lo único que se incorpora al procedo son afirmaciones acerca de tales hechos (por ejemplo, lo que dijo el testigo durante su declaración en el juicio oral).

21 GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. “Presunción de inocencia, verdad y objetividad”. En: La argumentación jurídica en el Estado constitucional. Pedro Grández y Félix Morales (editores). Palestra, Lima, 2013, p. 347.

22 La prueba directa exige superar una sola etapa inferencial –la propia del examen crítico de la fiabilidad de la fuente de prueba–, mientras que la prueba indiciaria requiere indefectiblemente acometer dos etapas. La primera, tiene por objeto el examen crítico de las fuentes de prueba de los indicios, y la segunda, atiende propiamente al paso del hecho conocido al hecho desconocido. Véase, MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos de. “Prueba directa vs. prueba indirecta. (un conflicto inexistente)”. En: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho. N° 38, Universidad de Alicante, Alicante, 2015, p. 86.

23 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. “Prueba indiciaria y estándar de prueba en el proceso penal”. En: Aequitas. Año 1, N° 1, tercera época, Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Sinaloa, setiembre-diciembre de 2012, pp. 22-23.

24 GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. “Presunción de inocencia, verdad y objetividad”. En: La argumentación jurídica en el Estado constitucional. Ob. cit., p. 347.

25 Véase STC español 229/1988, de 1 de diciembre. En esta sentencia se expone que: “El Tribunal ha precisado también (SSTC 174/1985 y 175/1985) que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: Los indicios han de estar plenamente probados –no puede tratarse de meras sospechas– y el órgano judicial debe explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el procesado realizó la conducta tipificada como delito. Exigencia esta última que deriva también del art. 120.3 de la Constitución, según el cual las Sentencias deberán ser siempre motivadas, y del art. 24.1 de la misma, pues, de otro modo, ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria puede entenderse de cargo”.

26 Véase, por ejemplo, STS español 3180/1996, de 24 de mayo: “[T]anto la reiterada jurisprudencia del TC como la de esta Sala (…), viene declarando que dicho derecho reaccional [a la presunción de inocencia] queda enervado a través de una prueba indirecta o derivada de indicios siempre que concurran las siguientes condiciones: a) Pluralidad de los hechos-base o indicios. Como se ha señalado jurisprudencialmente, la propia naturaleza periférica del hecho-base hace carecer de perseidad para fundar la convicción judicial, conforme a la norma contenida en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la existencia de un hecho único o aislado de tal carácter. Admitir lo contrario sería un inadmisible retroceso dentro del estado de Derecho e incidiría en el área vedada por el artículo 9.3 de la CE [interdicción de la arbitrariedad]; b) precisión de que tales hechos-base estén acreditados por prueba de carácter directo. No otro sentido cabe dar a la exigencia contenida en el artículo 1.249 del Código Civil: que estén plenamente acreditados. Y ello es obvio, por cuanto la admisión de lo contrario comportaría una especie de creación ‘ex nihilo’ y por ello mismo incursa en el área o ámbito de la arbitrariedad; c) necesidad de que sean periféricos respecto al dato fáctico a probar. No todo hecho puede ser relevante así. Resulta preciso que sea periférico o concomitante con el dato fáctico a probar. No en balde, por ello, esta prueba indirecta ha sido tradicionalmente denominada como circunstancial, pues el propio sentido semántico, como derivado de ‘circum’ y ‘stare’, implica ‘estar alrededor’ y esto supone ónticamente no ser la cosa misma, pero sí estar relacionado con proximidad a ella; d) interrelación. Derivadamente, esta misma naturaleza periférica exige que los datos estén no solo relacionados con el hecho nuclear precisado de prueba, sino también interrelacionados; es decir, como notas de un mismo sistema en el que cada una de ellas repercute sobre las restantes en tanto en cuanto forman parte de él. La fuerza de convicción de esta prueba dimana no solo de la adición o suma, sino también de esta imbricación; e) racionalidad de la inferencia. Esta mal llamada prueba de presunciones no es un medio de prueba, sino una forma de valoración de los hechos indirectos plenamente acreditados, por ello, entre estos y el dato precisado de acreditar ha de existir, conforme a lo requerido por el artículo 1.253 del Código Civil, un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano (…); enlace que consiste en que los hechos-base o indicios no permitan otras inferencias contrarias igualmente válidas epistemológicamente; y, f) expresión en la motivación del cómo se llegó a la inferencia en la instancia. Pues solo cuando se contienen en la motivación de la sentencia exigida por el artículo 120.3 de la Constitución los grandes hitos del razonamiento cabe al control extraordinario representado por el recurso de casación ante este TS o, en su caso, por el de amparo subsidiario ante el TC, determinar si la inferencia ha sido de manera patente irracional, ilógica o arbitraria; pues de no mostrarse tal ilogicidad no cabe alterar la convicción del tribunal de instancia formada con arreglo a la normativa contenida en los citados artículos 117.3 de la CE. y 741 de la LECrim”.

27 CORDÓN AGUILAR, Julio César. Prueba indiciaria y presunción de inocencia en el proceso penal. Tesis para obtener el grado académico de doctor en Derecho, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011, p. 210.

28 Sobre ello, véase VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. “La regla de exclusión de la prueba ilícita: fundamento, efectos y excepciones”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 26. Gaceta Jurídica, Lima, agosto de 2011, p. 173 y ss.

29 CORDÓN AGUILAR, Julio César. Prueba indiciaria y presunción de inocencia en el proceso penal. Ob. cit., p. 212.

30 Corte IDH. Caso Lori Berenson vs. Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2004, Serie C, Nº 119, párrafo 119.

31 Corte IDH. Caso Lori Berenson vs. Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2004, Serie C, Nº 119, párrafo 129.

32 CORDÓN AGUILAR, Julio César. Ob. cit., p. 225.

33 STC español 169/1986, del 22 de diciembre.

34 ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. “Algunas consideraciones sobre la teoría de la prueba indiciaria en el proceso penal y los derechos fundamentales del imputado”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. N° 104, Gaceta Jurídica, Lima, mayo de 2007, p. 210.

35 STS español 3556/2001, de 30 de abril, fundamento único, magistrado ponente Joaquín Delgado García; en igual sentido, la STS español 3534/2010, de 24 de mayo, fundamento 4, magistrado ponente Joaquín Delgado García.

36 Así se ha pronunciado la Corte Suprema cuando sostiene que: “(…) sobre el particular, la doctrina procesal penal aconseja que debe asegurarse una pluralidad de indicios, pues su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación de causalidad entre el hecho conocido y el hecho desconocido; (…)” (Recurso de Nulidad N° 3710-2009 Piura, considerando 3, magistrado ponente Barandiarán Dempwolf).

37 Cfr. NÚÑEZ PÉREZ, Fernando Vicente. “La prueba indiciaria en relación a la búsqueda de pruebas y la restricción de derechos en el nuevo Código Procesal Penal de 2004”. En: Normas Legales. N° 341. Normas Legales, Trujillo, octubre de 2004, p. 82. ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal Penal. Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2016, p. 412.

38 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal Penal. Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2016, pp. 412 y 413.

39 La STS español 131/2005, de 19 de enero, magistrado ponente Joaquín Jiménez García, fundamento segundo; de manera determinante hace ver la relevancia de la exigencia de motivación, como elemento que posibilita el control sobre la racionalidad de la inferencia: “Es finalmente una prueba al menos tan garantista como la prueba directa, y probablemente más porque el plus de motivación que exige para explicitar y motivar el juicio de inferencia alcanzado para llegar del hecho base acreditado, al hecho-consecuencia, actúa en realidad como un plus de garantía que permite un mejor control del razonamiento del Tribunal a quo cuando el Tribunal Superior conoce del tema vía recurso, con lo que hay un mejor y más acabado control de la interdicción de la arbitrariedad, que en relación a la prueba directa la que por mor de la inmediación se convierte en prueba de imposible fiscalización por quien no hubiera presenciado el juicio o incluso en una excusa o coartada para eximirse del deber de motivar o reducirlo a una entidad puramente formal, ello sin contar con los problemas de todo tipo que plantea la aprehensión de la realidad y la transmisión y exteriorización de ese conocimiento por el testigo como se pone de relieve por parte de los especialistas en psicología del testimonio, y que pueden provocar errores judiciales (…)”.

40 STS español 80/2017, del 12 de enero, fundamento de derecho cuarto, magistrado ponente: Ana María Ferrer García.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe