Reincidencia delictual y su clasificación

Carmelo GARCÍA CALIZAYA*

RESUMEN

La reincidencia delictual consiste en incurrir nuevamente en un delito luego de una sentencia condenatoria firme. En ese entender, el autor desarrolla las distintas clases de reincidencia de manera descriptiva, enfocándose en las nomenclaturas más conocidas e invocadas por la literatura penal, de manera que se permita el mejor tratamiento y distinción de los criterios recogidos por nuestra legislación.

MARCO NORMATIVO

Código Penal, D. Leg. Nº 635 (24/04/1991): art. 46-B.

PALABRAS CLAVE: Reincidencia delictual / Clases de reincidencia / Circunstancia agravante cualificada de la pena

Recibido: 13/09/2017

Aprobado: 20/09/2017

INTRODUCCIÓN

La institución de reincidencia constituye una de las figuras de agravación cualificada de la pena, aun polemizada en la actualidad; los pensadores de Derecho Penal, legisladores, magistrados, etc., todavía no llegan a pacificar ideas, no solo con relación a su fundamento, sino también sobre los efectos de la reincidencia.

Los países han introducido en sus legislaciones con criterios diferentes. Por ejemplo, unos otorgan el límite en el tiempo; habrá otros que regulan excepcionalmente solo para algunos delitos; por ello, a efectos de procurar un adecuado entendimiento de este instituto de Derecho Penal se opta por una clasificación.

En nuestro país, para una mayor represión penal la reincidencia conjuntamente con la habitualidad fue reasumida en el año 2006, a través del artículo 2 de la Ley Nº 28726, del 9 de mayo de 2006, que, específicamente, insertó el artículo 46-B al Código Penal de 1991, vigente a la fecha.

En el presente trabajo, de manera descriptiva, se desarrollarán las nomenclaturas más conocidas e invocadas por la literatura penal, de manera que nos permita el mejor tratamiento y distinción de las tipologías o criterios recogidos por nuestra legislación o por la normativa extranjera.

I. REINCIDENCIA DELICTUAL

Según el Diccionario de la lengua española, la palabra reincidencia en su acepción general comprende la reiteración de una misma culpa o defecto1.

Desde el punto de vista jurídico, la reincidencia consiste en repetir la comisión de un delito, es decir, una persona, después de haber sido condenado anteriormente a través de una sentencia firme por un determinado delito doloso, vuelve a cometer otro. Esa persistencia delictiva, en nuestra legislación penal peruana, sirve como circunstancia agravante cualificada para aumentar la pena por encima del máximo legal fijado por la ley.

Por su parte, Eguiguren conceptúa a la reincidencia como la situación jurídica del individuo que, habiendo delinquido y sido condenado, comete una nueva infracción de la ley penal que lleva consigo una pena privativa de la libertad2.

Según el artículo 46-B del Código Penal vigente, la persona que, después de haber cumplido en todo o en parte una pena, incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de cinco años, tiene la condición de reincidente.

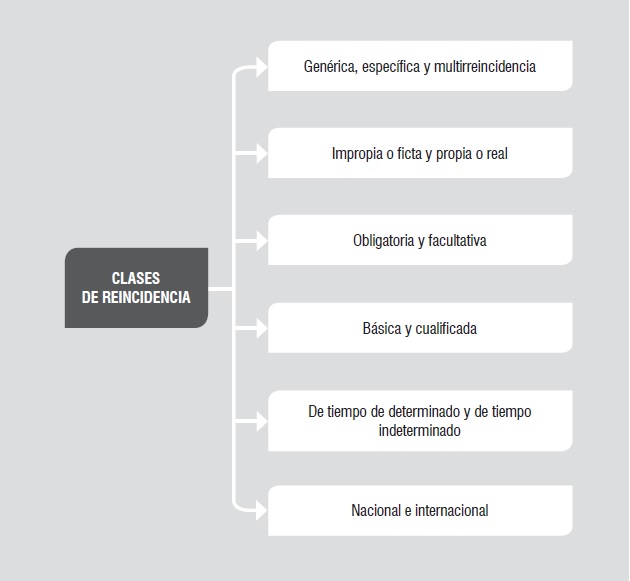

II. CLASIFICACIÓN

En estos tiempos de “una reiterada búsqueda por la satisfacción de la ‘seguridad ciudadana’”3, la regulación de la reincidencia delictual se afianza en los estados, aunque también hay otros que no la adoptan. Los ordenamientos que recogen esta figura agravante de la pena lo hacen con diferentes matices que igualmente dan lugar a distintas clases de reincidencia. En ese contexto, es posible agrupar y explicar de manera general algunas muy conocidas, dejando en claro que cada legislación efectúa un tratamiento particular y de acuerdo a la realidad que atraviesa.

1. Reincidencia genérica, reincidencia específica y multirreincidencia

Para que la reincidencia exista, ¿se necesita que la recaída se produzca en cualquier delito o se precisa que sea en uno de la misma clase? El Derecho Romano exigía que fuese en el mismo género de actos punibles: in eius dem sceleribus. Pero, posteriormente se extendió el concepto a toda clase de delitos; entonces, atendiendo a estos se pueden presentar reincidencia genérica, y específica4.

En la reincidencia genérica, el sujeto que ha sido condenado vuelve en la comisión de otro hecho calificado como delito distinto al de la sentencia condenatoria previa. Verbigracia: A, después de haber cumplido una pena privativa de libertad efectiva por robo agravado, comete el delito de homicidio simple.

Mientras, en la reincidencia específica, el actor comete un delito de la misma naturaleza por el que ha sido condenado anteriormente. “Todos los delitos son de la misma especie (el sujeto comete un hurto por el cual cumple una condena y luego que es dejado en libertad vuelve a cometer otro o varios delitos de hurto)”5.

¿Qué clase de reincidencia es más grave la genérica o la específica? Para Carrara, ambas deben ser tomadas en cuenta, pero estima la genérica más peligrosa por revelar mayor variedad aptitudes delincuenciales. Más certera es la opinión que cree más peligrosa la específica, pues solo esta demostraría la existencia de un impulso profundamente arraigado. Una opinión intermedia sostiene que ambas se equivalen y que la única diferencia entre ellas debe reducirse a un tratamiento penal diverso6.

El que comete delitos de distinta naturaleza demuestra la misma vocación al delito que el autor de hechos reprimibles, iguales o análogos. El estado peligroso no lo constituye la mecánica repetición de los mismos delitos, sino el carácter antisocial, revelado por la comisión de varios delitos. Es evidente que la reincidencia genérica no siempre es una prueba de que exista un problema imposible de emendar, pero lo mismo puede decirse de la reincidencia específica. En ambos casos tiene más poderío la inclinación a la delincuencia que el temor a la pena7.

La comisión de los mismos delitos no denota indefectiblemente la misma tendencia criminal. Por el contrario, la heterogeneidad de delitos puede corresponder a una inclinación homogénea, una persona comete tres homicidios: el uno arrebatado por la cólera, el otro movido por la venganza y el tercero aguijoneado por el interés. Aquí los móviles son distintos, no obstante el delito es el mismo. En cambio, otra persona mata por robar, trama una estafa, comete un robo sin recurrir a la violencia a pesar de la diversidad de los delitos, hay un mismo instinto criminal8.

Garrido Montt considera a la reincidencia específica como de mayor gravedad, revelaría en el delincuente un hábito en la comisión de un determinado tipo de delitos, sería un profesional en esa actividad9.

Según Eguiguren10 debe desaparecer esta diferencia pues si bien el delincuente genérico tiene mayor capacidad delictiva, el específico es un especialista que conoce a fondo su delito. En la reincidencia se debe castigar la repetición del delito y no se puede variar según algunos autores la situación jurídica del delincuente porque el delito sea análogo o específico.

En el caso peruano, para la reincidencia no hace falta que el delito sea de la misma naturaleza, es decir, que exista identidad o similitud del tipo o la identidad del bien jurídico vulnerado; no hay un elemento relacional entre los dos delitos. Se trata, por consiguiente, de una reincidencia genérica11.

Y finalmente la multirreincidencia comprende a quien ya ha sido sentenciado en un proceso anterior como reincidente. Se distingue este tipo de reincidencia por el número de condenas que pesan sobre la persona, debiendo existir como mínimo dos sentencias condenatorias, sin tomar en cuenta la naturaleza de los delitos.

La distinción entre la reincidencia y la multirreincidencia no se basa en la identidad de la naturaleza de las infracciones, pues en ambos casos se exige esta identidad cualitativa; la diferencia es de índole cuantitativa, pues en la multirreincidencia se exige número de sentencias previas ejecutorias de condena12.

2. Reincidencia impropia o ficta y reincidencia propia o real

Para la configuración de reincidencia impropia o ficta basta una sentencia condenatoria firme, sin requerir el sentenciado haya cumplido efectivamente la pena en un establecimiento penitenciario. Verbigracia: En el 2015 Juan fue sentenciado por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria a dos años de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución de la pena; luego, en el 2017 vuelve a cometer el mismo delito. En este ejemplo, la sentencia condenatoria firme del 2015 es suficiente para fijar la reincidencia, aun cuando se haya emitido con suspensión de la ejecución de la pena.

En cambio, la reincidencia propia o real necesita que la pena impuesta se haya cumplido en forma total o parcial en un establecimiento penitenciario. Retomando el ejemplo del párrafo precedente; se sostiene la sentencia condenatoria firme emitida en el 2015 no surte efecto alguno de reincidencia respecto al delito cometido en el 2017, porque la misma fue emitida con suspensión de la ejecución de la pena.

No basta con la mera condena en dos o más oportunidades a una pena privativa de libertad, sino que ella tiene que haber sido sufrida total o parcialmente, es decir, debe haber mediado un cumplimiento efectivo de la pena de encierro13.

Entonces, la distinción entre la reincidencia real y la reincidencia ficta consiste en que; la primera requiere que el sentenciado haya cumplido la condena anterior; la segunda se apoya solo en la existencia del precedente, delito constatado por la sentencia condenatoria, aunque no se haya cumplido la pena14.

El Código Penal peruano, en su artículo 46-B, establece la llamada reincidencia real, ya que, para la presencia de condición de reincidente se exige que el agente haya cumplido en todo o en parte una pena.

Sin embargo, no indica la fracción de la pena que debe ser cumplida para considerar el cumplimiento de una pena en parte. Es decir, el código no fija un criterio para calificar el cumplimiento parcial de la pena a fin de establecer la reincidencia.

Frente a esa omisión de la ley, se pueden plantear varias alternativas a considerar: i) el tiempo de prisión preventiva que luego se computa para la condena; ii) cualquier tiempo de cumplimiento de pena; iii) mínimo legal previsto; iv) un tiempo sustancial de cumplimiento de pena medido en un porcentaje, podría ser la cuarta parte, la mitad, o bien las tres cuartas partes de la pena impuesta; v) los dos tercios de cumplimiento de la pena impuesta15.

3. Reincidencia básica y reincidencia cualificada por la naturaleza del delito

La reincidencia básica alcanza a cualquier clase de delito regulado por un ordenamiento jurídico, el tiempo que como agravante se aumenta a la pena se fija en un monto menor y homogéneo para todos los delitos. En el caso peruano encontramos el segundo párrafo del artículo 46-B del Código Penal vigente que señala: “La reincidencia constituye circunstancia agravante cualificada, en cuyo caso el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal”.

En cambio, en la reincidencia cualificada por la naturaleza del delito cometido, el tiempo que se adiciona sobre la pena es en una proporción mayor en comparación a que se hubiese impuesto a una persona en situación de reincidente básico. En este tipo de reincidencia según el tercer párrafo del artículo 46-B, el juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional, ni el plazo de prescripción de cinco años que opera para la reincidencia básica.

El legislador realiza un catálogo de delitos para los que la reincidencia sirve para aumentar la pena en mayor proporción en relación con otros delitos no selectos. Entonces si el agente vuelve a cometer cualquiera de los delitos enumerados por el legislador por la que ha sido condenado será considerado como “reincidente cualificado”.

Así, encontramos en el tercer párrafo del artículo 46-B la relación de tipos penales que configuran la reincidencia cualificada por la naturaleza del delito cometido: artículos 107 (parricidio), 108 (homicidio calificado), 108-A (homicidio calificado por la condición de víctima), 108-B (feminicidio), 108-C (sicariato), 108-D (conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato), 121-A (formas agravadas. Lesiones graves cuando la víctima es un menor de edad, de la tercera edad o con persona con discapacidad), 121-B (lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar), 152 (secuestro), 153 (trata de personas), 153-A (formas agravadas de la trata de personas), 173 (violación sexual de menor de edad), 173-A (violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave), 186 (hurto agravado), 189 (robo agravado), 195 (formas agravadas de receptación), 200 (extorsión), 297 (tráfico ilícito de drogas agravado), 317-A (marcaje o reglaje), 319 (genocidio), 320 (desaparición forzada), 321 (tortura), 325 (atentados contra la soberanía nacional), 326 (participación en grupo armado), 327 (destrucción o alteración de hitos fronterizos), 328 (circunstancias agravantes), 329 (inteligencia desleal con el extranjero), 330 (revelación de secretos nacionales), 331 (espionaje), 332 (favorecimiento bélico a estado extranjero) y 346 (rebelión) del Código Penal.

Al parecer no se propone una reincidencia específica, pero tampoco genérica, sino limitada, pues toma en cuenta el hecho de que el agente, después de haber cumplido una condena de pena privativa de libertad por uno de los delitos enumerados, incurra otra vez en alguno de ellos en un determinado tiempo. Empero, tratándose de una que restringe derechos, bien podría optarse por una interpretación restringida, y concebir que regula una reincidencia específica, que tomaría en cuenta el hecho de que el agente, incurra de nuevo en el mismo o similar delito16.

4. Reincidencia obligatoria y facultativa

Por el régimen establecido para su adopción como agravante de la pena, la reincidencia puede ser de agravación obligatoria o facultativa.

La reincidencia se aprecia como agravante obligatoria cuando tiene por efecto aumentar la pena en contra del acusado inevitablemente por mandato legal. Verbigracia: El actual segundo párrafo del artículo 46-B del Código Penal peruano establece:

“La reincidencia constituye circunstancia agravante cualificada, en cuyo caso el juez aumenta la pena (…)”.

En cambio, la reincidencia funciona como agravante facultativo cuando la ley otorga al juzgador la opción de aumentar la pena al reo. Verbigracia: El segundo párrafo del artículo 46-B introducida por la Ley N° 28726 al Código Penal peruano prescribía:

“Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez podrá aumentar la pena (…)”17.

5. Reincidencia de tiempo determinado y reincidencia de tiempo indeterminado

Esta clasificación de reincidencia también conocida como reincidencia temporal, y reincidencia permanente18 se determina en función del tiempo a partir de la sentencia condenatoria anterior con calidad de cosa juzgada.

Así, por su límite en el tiempo la reincidencia puede ser temporal o perpetua. Será temporal cuando la ley establece un margen de tiempo para aplicar la reincidencia, transcurrido ese tiempo la persona que vuelve a cometer otro delito no puede ser afectado por las consecuencias legales de la reincidencia, porque ya no tiene calidad de reincidente.

La reincidencia es aplicable durante el lapso comprendido desde la condena anterior hasta el límite fijado por la ley; cumplido ese periodo, al nuevo delito cometido no corresponde la aplicación de ninguna agravante por reincidencia.

Verbigracia: en el primer párrafo del Código Penal peruano se adopta reincidencia de carácter temporal:

“El que, después de haber cumplido (…) una pena, incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de cinco años tiene la condición de reincidente”19.

Sobre este tipo de reincidencia Jiménez de Asúa20 sostuvo, el nuevo delito, que surge después de varios años, demuestra que las malas inclinaciones reaparecen de pronto, cuando todo el mundo podría creer que habían desaparecido para siempre. Aún sin llevar tan al extremo este asunto, la prescripción automática de la reincidencia, por el simple transcurso de cinco años, es una fuerte equivocación. Si se permite que la reincidencia prescriba, subordínese a la conducta del reo y al libre arbitrio de los juzgadores.

En cambio, se trata de reincidencia de tiempo indeterminado o perpetúa cuando la ley no señala ninguna fracción de tiempo que debe observarse entre la sentencia condenatoria del primer delito y el segundo, sino se computa sin límite de tiempo. No se admite la temporalidad, entonces, desde esta perspectiva basta que una persona haya sido sometida a una sentencia condenatoria, la que servirá para establecer su condición de reincidente hasta el día de su muerte.

Verbigracia:

“El plazo fijado para la reincidencia no es aplicable a los delitos previstos en los artículo 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 121-A (…) del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo”21.

Frente al problema de si el estado de reincidencia debe ser permanente o si debe prescribir con el transcurso del tiempo. Se decide por la prescripción, alegando que cuando después de la primera condena ha pasado determinado espacio de tiempo sin que se cometan nuevos delitos, no puede afirmarse en la persona la persistencia en el delito ni la ineficacia de la represión que justifican la agravación en caso de reincidencia. En cambio, otra corriente sostiene que no es posible sujetarla a término alguno, y que la tendencia al delito, si reaparece después de muchos años, demuestra su profundo arraigo22.

Existe otro criterio inclinado a la perpetuidad en la apreciación de la reincidencia; pero disminuyendo el efecto agravante de un modo proporcionado al tiempo transcurrido entre la liquidación de la pena anterior y la comisión del nuevo delito23.

6. Reincidencia nacional y reincidencia internacional

Al respecto Cuello Calón refirió que fue discutido sobre si ha de apreciarse la reincidencia solamente a base de las penas impuestas por los tribunales nacionales o si, por el contrario, han de tomarse también en cuenta las impuestas por los tribunales extranjeros (la llamada reincidencia internacional). Y que durante largo tiempo solo se tomaron en cuenta las condenas de los tribunales nacionales afirmando que la independencia recíproca de cada estado no permite que las sentencias extranjeras tengan efecto ejecutivo en el territorio nacional, pero comienza a ganar terreno no solo en la doctrina sino en las legislaciones, la orientación opuesta de estimar también las sentencias extranjeras24.

En nuestro ámbito local, Ángel Gustavo Cornejo25 al ocuparse sobre este tema, pero bajo el Código Penal de 1924 expuso, que se prestó a calurosas controversias el efecto que la sentencia extranjera puede tener en la reincidencia, pero ya superado predominando en la legislación y en la doctrina el reconocimiento de la eficacia, de la condena extranjera para calificar la reincidencia, bajo el solo requisito de que el delito que originara la condena constituya también un hecho punible según la ley nacional.

Entiéndase por reincidencia nacional cuando se toma en cuenta la sentencia condenatoria dictada por un juez nacional dentro del territorio de la república; y en cambio, para que exista reincidencia internacional se requiere que la sentencia condenatoria provenga de un tribunal extranjero.

Verbigracia: El Código Penal peruano de 1924 señalaba que “[e]s reincidente el que después de haber sufrido en todo o en parte una condena a pena privativa de libertad, impuesta en sentencia nacional o extranjera, (…)”.

El actual artículo 46-B del Código Penal peruano, insertado mediante la Ley N° 28726 del 9 de mayo de 2006 no hace referencia a las condenas pronunciadas en el extranjero.

Sin embargo, el Código de Bustamante en su artículo 310 establece que, para el concepto legal de la reiteración o de la reincidencia, se tendrá en cuenta la sentencia dictada en un estado extranjero contratante, salvo los casos en que se opusiere la legislación local.

CONCLUSIONES

El fenómeno de la reincidencia delictiva en las legislaciones adopta diversas clasificaciones, entre ellas tenemos reincidencia genérica específica y multirreincidencia; la primera consiste en que una persona después de haber cumplido una sentencia condenatoria firme vuelve a cometer otro delito diferente; en cambio, en la segunda comete un delito de la misma naturaleza o similar al anterior; y en la multirreincidencia el agente quien ha sido calificado como reincidente anteriormente vuelve a incurrir en otro.

En la reincidencia ficta no se requiere que el agente haya cumplido la pena de manera efectiva, sino basta una sentencia condenatoria firme. En la reincidencia real, por su parte, se requiere el cumplimiento efectivo de la pena por parte del sujeto.

La reincidencia básica permite aumentar la pena en una mitad por encima del máximo legal a la persona que comete nuevamente un delito; empero, si el sujeto siendo condenado por cualquiera de los delitos catalogados por el legislador vuelve a incurrir en el mismo delito o en otro, pero siempre enumerado en la ley, estamos frente a la reincidencia cualificada, que cumple la función de superagravante, aumentándose la pena en no menos de dos tercios por encima del máximo legal fijado.

Cuando existe un régimen férreo el juez está obligado a valorar la reincidencia; en cambio, en la reincidencia con régimen facultativo el juez tiene la opción de valorar al momento de establecer la pena.

Una reincidencia es temporal cuando por el transcurso del tiempo prescribe; empero, si la legislación no permite un límite en el tiempo, nos encontramos ante una reincidencia permanente o perpetua.

La reincidencia nacional se basa en la sentencia condenatoria dictada por un tribunal de la república, a diferencia de la reincidencia internacional en que la sentencia condenatoria anterior proviene de un juez extranjero.

Referencias bibliográficas

AGUDO FERNÁNDEZ, Enrique. Principio de culpabilidad y reincidencia en el Derecho español. Universidad de Granada, Granada, 2005.

BENAVENTE CHORRES, Hesbert. Reincidencia y habitualidad en el proceso penal peruano. Aspectos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales. Gaceta Jurídica, Lima, 2011.

CUELLO CALÓN, Eugenio. Derecho Penal. Parte General. 18ª edición, Tomo 1, Bosch, Barcelona, 1981.

EGUIGUREN, Eduardo J. “La reincidencia”. Disponible en: <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/53569/la%20reincidencia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

GARCÍA, Luis M. Reincidencia y punibilidad. Astrea, Buenos Aires, 2005.

GARRIDO MONTT, Mario. Derecho Penal. Parte General. Tomo 1, Editorial Jurídica Chile, Santiago de Chile, 2001.

GUSTAVO CORNEJO, Ángel, Derecho Penal elemental: Parte general. Instituto Pacífico, Lima, 2015.

JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. El Derecho Penal en la República del Perú. Instituto Pacífico, Lima, 2016.

JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. La ley y el delito. Germano artes gráficas, Buenos Aires, 1981.

JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Principios de Derecho Penal. La ley y el delito. Sudamericana, Buenos Aires, 1997.

MAGGIORE, Giuseppe, Derecho Penal. Vol. II, Temis, Bogotá, 1954.

REVILLA LLAZA, Percy Enrique. “Reincidencia, habitualidad, y beneficios penitenciarios. Las contradicciones de la Ley Nº 29570”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 15, Gaceta Jurídica, Lima, setiembre de 2010.

URTECHO NAVARRO, Alejandro. “La reincidencia en el Código Penal: Un reiterada búsqueda por la satisfacción de la ‘seguridad ciudadana’”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 15, Gaceta Jurídica, Lima, setiembre de 2010.

________________________

* Abogado por la Universidad Nacional del Altiplano. Actualmente se desempeña como juez titular del Juzgado Penal Unipersonal de Lircay-Angaraes (Distrito Judicial de Huancavelica). Ha sido defensor público en la provincia de Espinar, abogado de los estudios García Calizaya y Martín Ticona, y jefe de la Demuna e integrante de la Oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad Provincial de Lampa.

1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 23ª edición, Tomo II. H/Z, Bogotá, Planeta, 2014, p. 1885.

2 EGUIGUREN, Eduardo J. La reincidencia. Disponible en: <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/53569/la%20reincidencia.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Consulta: 14/08/2017).

3 URTECHO NAVARRO, Alejandro. “La reincidencia en el Código Penal: Un reiterada búsqueda por la satisfacción de la ‘seguridad ciudadana’”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 15, Gaceta Jurídica, Lima, setiembre de 2010, p. 59.

4 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Principios de Derecho Penal. La ley y el delito. Sudamericana, Buenos Aires, 1997, pp. 538 y 539.

5 GARRIDO MONTT, Mario. Derecho Penal. Parte General. Tomo 1, Editorial Jurídica Chile, Santiago de Chile, 2001, p. 207.

6 CUELLO CALÓN, Eugenio. Derecho Penal. Parte General. 18ª edición, Tomo 1, Bosch, Barcelona, 1981, p. 615.

7 GUSTAVO CORNEJO, Ángel. Derecho Penal elemental: Parte general. Instituto Pacífico, Lima, 2015, p. 320.

8 Ídem.

9 GARRIDO MONTT, Mario. Ob. cit., p. 207.

10 EGUIGUREN, Eduardo J. Ob. cit.

11 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Acuerdo Plenario Nº 1-2008/CJ-116. Lima, 18 de julio de 2008, f. j. 12.

12 AGUDO FERNÁNDEZ, Enrique. Principio de culpabilidad y reincidencia en el Derecho español. Universidad de Granada, Granada, 2005, p. 383.

13 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. Reincidencia y habitualidad en el proceso penal peruano. Aspectos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales. Gaceta Jurídica, Lima, 2011, p. 17.

14 GUSTAVO CORNEJO, Ángel. Ob. cit., p. 320.

15 GARCÍA, Luis M. Reincidencia y punibilidad. Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 136.

16 REVILLA LLAZA, Percy Enrique. “Reincidencia, habitualidad, y beneficios penitenciarios. Las contradicciones de la Ley Nº 29570”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 15, Gaceta Jurídica, Lima, setiembre de 2010, p. 354.

17 El 9 de mayo de 2006, la Ley Nº 28726, mediante su artículo 2, incorporó al Código Penal el artículo 46-B.

18 MAGGIORE, Giuseppe, Derecho Penal. Vol. II, Temis, Bogotá, 1954, p. 203.

19 Cfr. Primer párrafo del artículo 46-B del Código Penal, modificado por la única disposición complementaria modificatoria del D. Leg. Nº 1181, publicado el 27 de julio de 2015.

20 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. El Derecho Penal en la República del Perú. Instituto Pacífico, Lima, 2016, p. 56.

21 Cfr. Tercer párrafo del artículo 46-B Código Penal, modificado por la única disposición complementaria modificatoria del D. Leg. Nº 1181, publicado el 27 de julio de 2015.

22 CUELLO CALÓN, Eugenio. Ob. cit., p. 615.

23 Cfr. JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. La ley y el delito. Germano artes gráficas, Buenos Aires, 1981, p. 541.

24 CUELLO CALÓN, Eugenio. Ob. cit., pp. 615 y 616.

25 GUSTAVO CORNEJO, Ángel. Ob. cit., p. 321.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe