Daños y perjuicios en el ámbito sociolaboral. Importancia del Derecho de Daños

Equipo de investigación de ACTUALIDAD JURÍDICA

RESUMEN

El contrato de trabajo es el instrumento que constituye una relación social en la que las partes se vinculan durante gran parte del día, resulta evidente que pueden concurrir situaciones que ocasionen o lesionen derechos de una de ellas, siendo la más vulnerable: el trabajador. Dicha situación ha estado presente en el desarrollo de las relaciones laborales desde un inicio, sin embargo, su atención con mayor detenimiento se ha presentado en los últimos años.

En efecto, hoy en día, tanto en el ámbito jurisdiccional como doctrinario, se ha desarrollado una subespecialidad del Derecho de Daños, estudiando todas aquellas situaciones que derivan del contrato del trabajo y que son posibles de generar daños y perjuicios al trabajador, existiendo el deber del responsable de asumir la reparación a la que hubiera lugar.

Desde la generación de un daño por el incumplimiento de medidas de seguridad ocupacional, hasta aquella que deriva de la extinción ilegal del contrato de trabajo, el Derecho del Trabajo, a través de sus operadores, se encuentra en el deber de implementar y desarrollar las medidas que identifiquen al responsable de tales incumplimientos y, asimismo, establezcan las medidas reparadoras.

En la actualidad, las tareas antes descritas vienen siendo atendidas con regularidad y con una tendencia progresista; no obstante, en muchos casos, se demuestra una baja predictibilidad sobre los parámetros o valorizaciones del daño que permitan brindar seguridad jurídica no solo a los trabajadores afectados, sino a aquellos que se hacen responsables de asumir la reparación económica del daño en el ámbito laboral: los empleadores, principalmente.

La finalidad del presente trabajo es exponer algunas de las tendencias que vienen dictando los órganos jurisprudenciales, así como el sector doctrinario, sobre el derecho de daños en materia sociolaboral, destacando anticipadamente –con la finalidad de brindar un mejor enfoque– los preceptos generales que dicta el Derecho Civil sobre la materia.

MARCO NORMATIVO

Constitución Política de 1993 (31/12/1993): art. 27.

TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, D. Sup. Nº 003-97-TR (27/03/1997): passim.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley Nº 29783 (21/08/2011): passim.

Código Civil, D. Leg. Nº 295 (14/11/1984): art. 1329 y ss.

PALABRAS CLAVE: Indemnización / Despido arbitrario / Reparación / Daño / Derecho Laboral / Derecho Civil / Derecho de Daños

Recibido: 12/04/2017

Aprobado: 17/04/2017

I. NOCIONES GENERALES

1. Breve análisis de responsabilidad civil

Para encontrarnos ante un supuesto de responsabilidad civil que merece ser tutelado, es necesario que concurran los elementos fundamentales que a continuación se detallan:

• Imputabilidad: se refiere a la capacidad que tiene el sujeto (persona natural o jurídica) para hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona.

• Ilicitud o antijuridicidad: la conducta que genera el daño no debe ser permitida por el ordenamiento jurídico (sistema jurídico en general), esto es, que no se refiere solo a aquello que es contrario a las normas legales sino también lo que es contrario al acto jurídico. En la responsabilidad contractual rige el principio de tipicidad, es decir, están previamente establecidas las obligaciones cuyo incumplimiento genera la conducta antijurídica.

• Factor de atribución: es el supuesto justificante de la atribución de responsabilidad del sujeto; existen dos tipos de factores de atribución: objetivo y subjetivo.

• Nexo causal: es el vínculo que tiene que existir entre la conducta que se reprocha y el resultado dañoso, es decir, la relación causa-efecto.

• Daño: es el detrimento causado por un individuo en su esfera jurídica patrimonial o extramatrimonial. Siendo el daño un elemento indispensable de la responsabilidad patrimonial, y el daño se entiende como la afectación a un interés, un interés que amerita tutela y un juicio de responsabilidad, pues no toda afectación de intereses implica el pago de una indemnización. Si un deudor incumple un contrato se afecta el interés del acreedor, pero este tiene diversos mecanismos de tutela ante este incumplimiento, podrá resolver el contrato o solicitar una indemnización.

2. Características del daño

Se ocasiona un daño al lesionarse un interés, ya sea este simple o jurídico, trayendo como consecuencia efectos negativos que derivan de esa lesión. Sin embargo, para que daño sea jurídicamente indemnizable no debe ser tolerado además de:

• Daño debe ser cierto, que parte de un doble análisis: certeza sobre el quid y certeza sobre el quantum.

La certeza sobre quid también exige un doble análisis, una certeza fáctica y otra lógica; la primera se refiere a que el evento dañoso debe ser verificable, y la segunda (lógica) a que el daño es consecuencia del hecho invocado.

La certeza sobre el quantum exige acreditar su cuantía, claro está que es imposible muchas veces no establecer la cuantía del daño, pero este es un requisito relativo, pues de no establecer la cuantía, el órgano judicial está obligado a estimarlo; y es aquí donde, principalmente, existen contradicciones o falta de predictibilidad.

• El daño debe ser específico o afectar intereses difusos.

• El daño debe ser subsistente, es decir, no debe haber sido reparado. Si los daños son materiales se pueden reparar, por lo que, una vez resarcido no tendría sentido poner en marcha el sistema de responsabilidad patrimonial.

• El daño debe ser injusto, pues existen causales que eximen de responsabilidad, circunstancias en las cuales se autoriza a un sujeto a realizar un daño sin verse obligado a repararlo, estos son: el ejercicio regular de un derecho; la legítima defensa y el estado de necesidad.

En el ámbito de seguridad y salud ocupacional, el origen del daño o del perjuicio se puede originar por un accidente de naturaleza estrictamente laboral, así que estos se pueden presentar en los siguientes supuestos:

- Que el accidente sea debido única y exclusivamente a imprudencia temeraria del trabajador, en cuyo caso tendrá derecho a las prestaciones reparadoras y/o compensadoras de la Seguridad Social. También en el caso que el accidente sea debido de forma exclusiva a fuerza mayor o caso fortuito.

- Que el accidente sea consecuencia de la actuación de un tercero que no es el empresario, en cuyo caso además de las prestaciones de la Seguridad Social el trabajador afectado podrá reclamar de ese tercero la responsabilidad civil o penal que corresponda en su caso, con total independencia del contrato de trabajo.

- Que en el accidente intervenga culpa del empresario ya sea de forma exclusiva, ya sea de forma concurrente con terceros o con el propio trabajador, en cuyo caso este además de las prestaciones de la Seguridad Social y, podrá reclamar del empresario la reparación del daño mediante la exigencia de la responsabilidad civil por el perjuicio sufrido.

Cabe precisar que el daño podrá ser de orden patrimonial o no patrimonial. El primero comprende el lucro cesante y/o el daño emergente, mientras que en el segundo encontramos el daño a la persona y/o el daño moral.

|

Según Pedro Morales, si la víctima de un daño pretende el resarcimiento ya sea del daño emergente o del lucro cesante, debe acreditar que el obligado procedió con dolo o incurrió en culpa inexcusable. De no llegar a probar ninguno de ellos y la empresa no logra acreditar que actuó con la diligencia debida, funcionará la presunción del artículo 1329 del Código Civil y se considera que la inejecución de las obligaciones obedece a su culpa leve y, por ello, el obligado debe resarcir el daño que podía preverse al tiempo que la obligación fue contraída1. |

3. Antijuridicidad

Como se indicó, la antijuridicidad implica la vulneración de la norma, y este es el punto más vulnerado dentro la evaluación de los elementos de la responsabilidad por daños, ya que bajo el principio de tipicidad, las normas en materia sociolaboral son muy diversas.

Es muy común apreciar solo el desarrollo o implementación parcial de las normas sociolaborales. Por ejemplo, en materia de seguridad y salud laboral, en una caída de altura, los trabajadores deben estar en capacidad potencial de prestar primeros auxilios al accidentado, porque la ley de la materia le exige al empleador que implemente capacitaciones para casos de emergencia, por tanto no bastaría que haya implementado el sistema de gestión, las medidas colectivas de protección (barandas, andamios, etc.) o medidas individuales de protección, porque esto puede calificarse como un cumplimiento parcial de una obligación o sea una inejecución de sus obligaciones laborales2.

4. Nexo causal

La norma nos habla del hecho generador, o de la relación de causalidad o nexo causal, que es un elemento de la responsabilidad civil indispensable para determinar la indemnización. Y cuya verificación está a cargo del que solicita reparación, en nuestro caso a cargo del trabajador.

Otra forma de ver esta misma cuestión es centrándonos en la relación de causalidad, elemento indispensable tanto para la configuración del concepto de riesgo profesional en seguridad social como para delimitar la responsabilidad en materia preventiva. Sobre esta cuestión hay que destacar que el nexo causal en materia de seguridad social se centra en la conexión entre trabajo y la lesión sufrida, produciéndose una interpretación flexible de esta cuestión. Por el contrario, en materia de prevención de riesgos la conexión ha de establecerse entre el daño y el incumplimiento de la regulación preventiva. Desde este punto de vista se clarifican también bastante las diferencias conceptuales entre uno y otro ámbito.

Para la correcta configuración de la indemnización patrimonial, necesitamos que dicho riesgo se haya producido por incumplimiento de las obligaciones preventivas o deberes esenciales del contrato de trabajo.

En la configuración de la responsabilidad por riesgo profesional hay un elemento esencial: la existencia de un incumplimiento de las obligaciones preventivas. Justamente este es el elemento que diferencia los ámbitos de seguridad social y de prevención de riesgos, pues en el primero no se requiere la presencia de un incumplimiento para que se apliquen los mecanismos de protección. De ahí que, por ejemplo, el fallecimiento de un trabajador de una estación de servicios, a consecuencia de un asesinato cometido por delincuentes que pretendían robar la gasolinera, sea accidente de trabajo; pero no debería asumir una indemnización patrimonial, pues (en principio) no existe incumplimiento del empresario de la normativa en materia de prevención3; no obstante, en ocasiones la jurisprudencia opina distinto tal y conforme veremos más adelante.

|

¿Qué opina Juan Gorelli? “[La] lesión corporal que sufre el trabajador con ocasión o consecuencia del trabajo que desarrolle por cuenta ajena. Es decir, en la configuración de esta institución es necesario que se produzca: a) una lesión, b) en el desarrollo de la prestación de trabajo, c) siempre que exista un nexo causal entre la lesión y el trabajo. En principio es un concepto relativamente estricto, que, sin embargo, ha ido ampliándose en la interpretación de los diferentes requisitos. Así, no solo existe accidente de trabajo cuando hay una lesión corporal, sino también cuando hay enfermedad originada por el trabajo que no tenga la consideración de enfermedad profesional. Por otro lado, van a estimarse accidentes de trabajo toda una serie de supuestos que se producen sin que se esté desarrollando la prestación de trabajo: accidentes in itinere (…). También se flexibiliza la interpretación de la relación de causalidad, admitiéndose la existencia de accidentes de trabajo cuando se sufren en el ejercicio de tareas de los representantes electivos de los trabajadores, o los ocurridos como consecuencia de actos de salvamento”4. |

Si al finalizar este análisis todavía no se encuentra al responsable del daño, solo se puede evidenciar a su causante –quien materialmente causó daños– y no es el responsable, pues este es aquel que debe asumir el peso económico del daño, lo ideal es que el causante material sea el responsable, pero no siempre ocurre esto.

Entonces, para hallar al responsable se evalúan los factores atributivos de responsabilidad civil, para lo cual se analizan los factores tanto objetivos como subjetivos.

4.1. El empleador como responsable

En materia de responsabilidad es importante destacar cómo el principal sujeto responsable es el empresario. Desde nuestro punto de vista, la obligación que este tiene de preservar la seguridad y salud de sus trabajadores se caracteriza por tres elementos que tienen una especial trascendencia en materia de responsabilidad. En primer lugar, su naturaleza contractual, pese a que las obligaciones empresariales se establezcan en la regulación legal; pero esta solo se activa cuando surge el contrato de trabajo. Pues de ello dependerá que otorguemos también naturaleza contractual, y no extracontractual, a la responsabilidad empresarial, lo que definirá cuál es su régimen jurídico.

En segundo lugar, la obligación empresarial de protección tiene un carácter complejo; es decir, no hay un contenido específico y concreto en esta obligación, sino que es variable en función de múltiples circunstancias: del tipo de actividad productiva de la empresa, del puesto de trabajo que ocupa cada trabajador, en función de concretas circunstancias personales de cada trabajador. Más aún, hay que tener en cuenta que se trata de una obligación de marcado carácter técnico, lo que implica una complejidad añadida. Evidentemente, esta variabilidad de las circunstancias incide de manera directa en el cumplimiento/incumplimiento de la obligación empresarial, pues el empresario deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para facilitar la protección de la estabilidad y la seguridad y salud de los trabajadores, de manera que la actuación que ha de realizar el empresario para cumplir puede alcanzar cotas de importante complejidad.

En tercer lugar, hemos de tener en cuenta la intrasmisibilidad de la obligación empresarial. Aunque el empresario acuda a terceros especialistas en el desarrollo de actividad preventiva (sobre todo por la complejidad de la obligación preventiva empresarial), seguirá siendo responsable directo y exclusivo de los daños que puedan sufrir los trabajadores. La cuestión afecta fundamentalmente al supuesto en que el empresario cumpla sus obligaciones a través de los servicios de prevención ajenos a la empresa.

En definitiva, aunque el empresario acuda a servicios de prevención propios o ajenos, y sean estos los que de manera directa generen por acción u omisión el daño en el trabajador el empresario seguirá siendo responsable, pues la responsabilidad empresarial es intrasmisible a terceros. Parece que la finalidad del precepto en cuestión no es sino impedir que el empresario deje de ser responsable frente al trabajador, evitando su responsabilidad por el simple procedimiento de acudir a dependientes o a servicios de prevención que gestionan las tareas preventivas.

Estamos ante una obligación empresarial caracterizada por el rasgo de la intransmisibilidad; ahora bien, ese carácter no impide que la responsabilidad pueda ser asegurable. La responsabilidad patrimonial, al contrario que la penal, es asegurable; es decir, es factible que el empresario cuente con un seguro específicamente destinado a paliar su responsabilidad económica ante el daño sufrido por sus trabajadores a consecuencia de un riesgo profesional5.

4.2. Responsabilidad solidaria

El artículo 1981 del Código Civil regula la responsabilidad civil indirecta por hecho subordinado o dependiente, lo que en doctrina se denomina daño causado en el ejercicio de las funciones. Se establece que: “Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en incumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria”.

Este criterio se puede emplear en regímenes de seguridad y salud especiales donde la solidaridad no es tan lúcida, ya que la falta de vínculo contractual entre el perjudicado y la empresa que responderá solidariamente afecta directamente la causalidad entre el daño producido y la empresa.

La norma citada exige como requisitos legales que exista una relación de subordinación de hecho o jurídica del autor directo del daño respecto del autor indirecto del mismo y además que el autor directo haya causado daño a la víctima en el ejercicio del cargo o en el cumplimiento del servicio respectivo, Ejemplo: un trabajador “x” accidentado por realizar alguna actividad riesgosa por encargo de su empleadora Servicios S.A. en las instalaciones de Principal S.A., realizando labores propias de sus especialidad. Bajo este esquema el autor directo del daño lo constituye Servicios S.A. empresa que mantiene una relación de subordinación con Principal S.A., que será el indirecto6.

5. Factor de atribución

Es el supuesto justificante de la atribución de responsabilidad al sujeto. Existen dos tipos de factores de atribución: objetivo y subjetivo. Para el caso de la responsabilidad por accidente de trabajo, se aplica el factor de atribución subjetivo, siendo el mismo la culpa (culpa inexcusable y culpa leve) y dolo.

El Código Civil recoge la culpa inexcusable (negligencia grave) en el artículo 1319 (romper con los estándares del menos experto o menos diligente, cualquier otro en su lugar hubiera actuado de manera diferente) y culpa leve (no uso de diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar) en el artículo 1320 del Código Civil (romper el estándar promedio)7.

Asimismo se analiza la intencionalidad del agente en la producción del hecho dañoso. El dolo, que como efectivamente lo define el artículo 1318 del Código Civil, consiste en que el agente deliberadamente no ejecute su obligación, es decir, el agente actúa con voluntad y conciencia de causar daño. Finalmente quien actuare con dolo o culpa inexcusable será responsable de los daños previsibles e imprevisibles ocasionados por el incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de sus obligaciones. Sin embargo, quien actuó sin la diligencia debida, es decir, con culpa leve, responderá solamente por los daños previsibles.

Los factores de atribución de la responsabilidad objetivos se basan en la asignación de responsabilidad derivada del riesgo8, la garantía, abuso de derecho y equidad, cuestiones que no se desarrollarán por exceder del tema que tratamos. En una regla de responsabilidad objetiva acreditado el daño, acreditado el hecho generador, la relación de causalidad y el agente dañoso, son suficientes para asignar la responsabilidad, no interesa la culpa, no importa el nivel de previsión que el sujeto utilizó, se puede concebir como responsabilidad por pura causalidad; en este caso para exigir el resarcimiento la víctima tiene que acreditar el daño y el agente dañoso para no responder tiene que demostrar la causa no imputable9, que exonera de la responsabilidad.

Según la regla subjetiva de responsabilidad la víctima también debe acreditar el daño, el hecho generador y la relación de causalidad, además se tiene que acreditar la culpa del agente dañoso, a diferencia de la regla objetiva que responde solo por el hecho de haber ocasionado daño, sino que responde por ocasionar el daño por culpa.

En el sistema peruano se presume la culpa, esto implica que se invierte la carga probatoria, lo cual significa que la víctima invoca la culpa de agente dañoso y este para no responder como tal tiene que acreditar su diligencia, adoptando las medidas de prevención adecuadas para evitar el daño.

Al respecto, tenemos normativa particular que en materia de accidentes y enfermedades profesionales nos refiere de deberes de prevención que el empleador debe adoptar para evitar la situación dañosa y, en consecuencia, se está optando por este tipo de regla subjetiva de responsabilidad.

Así, el régimen de seguridad y salud en el trabajo nos refiere que la imputación de la responsabilidad al empleador por incumplimiento de sus deberes de prevención requiere que se acredite la causa determinante del daño como consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

II. PRINCIPALES HECHOS QUE OCASIONAN DAÑOS AL TRABAJADOR (CONDUCTAS ANTIJURÍDICAS)

1. Aspectos generales

Como se adelantó en las primeras líneas de este trabajo, existen diversas conductas que pueden ocasionar daños al trabajador por la vulneración de las obligaciones inherentes al contrato de trabajo. No obstante, las más resaltantes –en las que se evidencia una conducta antijurídica por parte del empleador– se resumen a la vulneración de medidas de seguridad y salud en el trabajo, así como los despidos violatorios de derechos constitucionales.

Ello no implica que tales hechos sean los únicos reparables mediante una indemnización, sino, única y sencillamente, que se trata de los hechos más característicos y que, en la práctica, han sido materia de pronunciamiento y atención tanto de la justicia laboral como de la doctrina especializada.

2. Vulneración de medidas de seguridad y salud en el trabajo

2.1. Deberes de protección

El régimen de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice que el hecho generador es el incumplimiento del empleador de sus deberes generales de prevención. Acá es importante señalar un concepto que en el ámbito civil no ha tenido una introducción completa, pero que tiene recepción en el Derecho Laboral: el concepto de deberes de protección.

Como es sabido en toda relación obligatoria el deudor realiza un deber de prestación y tiene cierto deber de diligencia, pero también se dice que tiene ciertos deberes de protección; esto quiere decir que no importa que no se pacten estos deberes, pues con base en la buena fe, recíprocamente, se deben deberes de protección.

Estos deberes de protección consisten en que en cumplimiento del deber de prestación, no se tiene que afectar la esfera personal o patrimonial del acreedor; que en el ámbito laboral se presentan como deberes de seguridad; en este caso, la fuente generadora de estos deberes no es la buena fe, sino la Ley de Salud y Seguridad que impone al empleador ciertos deberes de seguridad para con el trabajador. El empleador debe tener un reglamento de seguridad, estándares de prevención, debe capacitar al trabajador porque existen ciertas labores que exigen riesgos inherentes y este debe saber realizar su prestación dentro de un esquema de riesgo, mas no sabe cuáles son los riesgos.

El que se encuentra en mejor posición para saber cuáles son los riesgos es el empleador, por lo que este debe establecer estándares de diligencia en aplicación de la Ley.

En este contexto el hecho generador del daño es el incumplimiento de estos deberes de protección o deberes de seguridad ya consagrados en la Ley con estos deberes generales de prevención, pero también debe existir culpa; y la culpa se mide de dos maneras. La primera de manera subjetiva que consiste en evaluar la conducta del agente dañoso y apreciar si tenía algún defecto de su voluntad y razón por la cual no adopta la precaución adecuada y ocasionó el daño.

En la evolución de la culpa objetiva se elabora un estándar de diligencia y se compara la conducta del agente dañoso con base en ese estándar. En este caso, la diligencia se tomó en razón de la que hubiese tomado una persona razonable, el comerciante leal, el buen padre de familia. Por tanto bajo esta premisa la cuestión será si el agente dañoso se comportó como lo hubiese hecho el hombre racional, y en determinados ámbitos laborales la Ley y el Reglamento de seguridad y salud, establece los estándares de diligencia.

Acá es evidente que si el empleador no se conduce de acuerdo a estos estándares señalados por las normas ya no interesará evaluar el comportamiento interno de él y de sus supervisores, simplemente se evaluará el comportamiento externo, y si no refleja el cumplimento de los estándares se puede afirmar que actuó negligentemente; por eso la norma señala que existirá responsabilidad del empleador si se acredita que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y el incumplimiento de parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo que le imponen ciertos estándares que debe cumplir, en consecuencia cuando se evalúe un caso de responsabilidad en materia de enfermedad o accidente laboral debe identificarse que el daño es una enfermedad o accidente laboral y que el hecho generador que ocasiona el daño vendría dado por el incumplimiento de los deberes de protección que el empleador debe desplegar.

En el ámbito laboral existe una normativa especial, esta señala que de existir responsabilidad del empleador, el trabajador tendrá derecho a determinar pensión o prestación médica. Sin embargo, puede suceder que los daños al trabajador sean mayores que los riesgos cubiertos por la normativa especial y las prestaciones que el trabajador podría recibir no cubran estos daños, produciéndose una situación de infraseguridad, por lo que el interés del trabajador es subsistente. Para que exista responsabilidad, producido el daño este no debe haber sido reparado, si ha sido reparado por la normativa laboral, no tendría sentido activar el aparato de la responsabilidad civil, pero si el interés no fuese cubierto y el daño fuese mayor, entonces podría el trabajador solicitar vía responsabilidad patrimonial la reparación del daño subsistente.

Esto quiere decir que el sistema de reparación civil es subsidiario, o al menos sería una interpretación válida, pero desde una perspectiva de derechos humanos, tanto la prevención, entendida como conjunto de medidas tendientes a evitar que se concrete a un riesgo profesional, esto es, evitar el acaecimiento de un siniestro laboral, como la reparación de sus consecuencias, constituyen per se, directamente derechos fundamentales.

El reconocimiento expreso de estos derechos proviene de diversos instrumentos internacionales y de las constituciones de la mayoría de los países del mundo, documentos que se complementan entre sí y constituyen en conjunto el llamado bloque de constitucionalidad. Las disposiciones que consagran los derechos humanos que integran el referido bloque tiene fuerza imperativa de modo que crean obligaciones a los Estados que han suscrito los documentos que las contienen y simultáneamente reconocen derechos a las personas, que los Estados deben respetar y hacer cumplir en su ordenamiento interno.

2.2. Pronunciamientos jurisprudenciales

Es tendencia jurisprudencial el deber de diligencia y protección que deben atender los empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo y cuyo incumplimiento genera una responsabilidad del daño por parte de la empresa empleadora10. No obstante, en ocasiones el Colegiado Supremo ha incurrido en serios problemas de interpretación al momento de definir o establecer el acceso a una reparación a través del pago de una indemnización por daños y perjuicios a favor del trabajador afectado.

3. Despidos que vulneran derechos constitucionales

3.1. Formas de despido

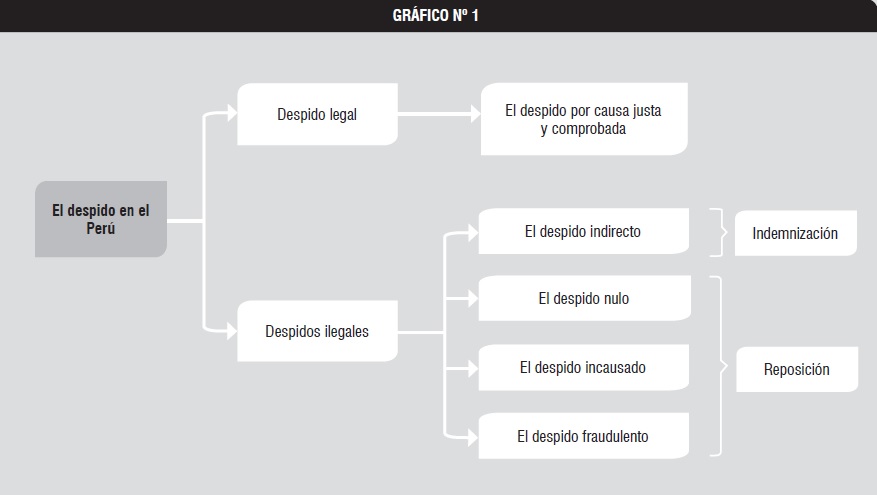

En términos generales, los despidos como causas de extinción de la relación laboral pueden clasificarse como legales e ilegales. Dentro de los primeros se encuentran aquellos fundados en una causa justificada y, asimismo, que han atendido el procedimiento de despido establecido por la legislación.

Por otro lado, los segundos corresponden a aquellos despidos violatorios de derechos que han sido castigados por la legislación con el pago de una indemnización o la reposición del trabajador. Lo descrito se resume en el gráfico Nº 111.

3.2. Despidos y reparación del daño

El daño solo existirá en aquellos casos en los que el empleador incurra en despidos ilegales, pudiendo el trabajador acceder a una reparación adicionalmente a la establecida a nivel de la legislación laboral y/o jurisprudencia como reparación ordinaria: reposición o indemnización por despido arbitrario (art. 27 de la Constitución Política del Perú).

Lo antes descrito puede deberse al hecho de la medida reparadora establecida por la legislación y/o la jurisprudencia no sea la suficiente y, esto se deba, principalmente, a que el daño generado subsista en los hechos: perjuicio del proyecto de vida del trabajador, dignidad, obligaciones familiares; lo que se traduce en lo que la doctrina civil califica como lucro cesante, daño emergente y/o daño moral.

Con respecto al lucro cesante, la legislación laboral de la actividad privada ha contemplado un tratamiento excepcional para los casos de despidos nulos declarados judicialmente. El artículo 40 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece que:

“Al declarase fundada la demanda de nulidad de despido, el juez ordenará el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con deducción de los periodos de inactividad procesal no imputables a las partes (…)”.

Dicha proposición no es otra cosa que el reconocimiento normativo expreso de la reparación del daño producto del despido declarado nulo, bajo las causales establecidas en el artículo 29 del texto legal precitado, por lo que, no correspondería aplicarse a otras formas de despido. Al respecto, la Corte Suprema en la decisión recaída en la Casación N° 6744-2014-Lima ha concluido en la imposibilidad jurídica de ordenar el pago de remuneraciones devengadas en supuestos distintos al despido nulo, constituye una norma excepcional que solo circunscribe sus alcances a los casos de despido nulo y, como tal, en dicha condición de “excepcionalidad”, no resulta aplicable por extensión interpretativa ni por analogía a otros supuestos, máxime si el trabajador reclamante no realizó labores efectivas.

Por otro lado, corresponde indemnizar por daño moral al trabajador que ha sido despedido en forma ilegal, dado que el cese intempestivo sin causa justa ocasiona sufrimiento que se refleja en un posible deterioro en su imagen ante familiares, amigos y la sociedad.

Este criterio ha sido fijado por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Lima al resolver el caso de un trabajador que interpuso su demanda en la vía civil solicitando indemnización por el daño provocado al cesarlo de forma injustificada.

De los antecedentes del caso se observa que un trabajador interpuso demanda en contra de su exempleadora, Sedapal, a fin de que esta lo indemnice con la suma aproximada de un millón y medio de soles, por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral. Sustentó su demanda en el hecho de que, antes de ser despedido, percibía una remuneración mensual de poco más de 12 mil soles y que al verse privado de dicha remuneración, producto del despido arbitrario del que fue objeto, se vio fuertemente afectado.

Ahora bien, en lo que corresponde al daño moral, la Sala afirmó que en el presente caso sí es perfectamente amparable dado que el hecho mismo de haber sido despedido sin causa justa, produjo sufrimiento en el demandante, quien ha sufrido un posible deterioro de su imagen ante sus familiares, amigos y sociedad en general, pues este tipo de daño causa dolor, angustia, aflicción física o espiritual que sufre la víctima del evento dañoso. Por estas consideraciones, la Sala Suprema declaró fundado el recurso de casación.

Referencias bibliográficas

DE LOS HEROS PÉREZ ALBELA, Alfonso. “Los contratos de trabajo de duración determinada: ¿regla o excepción?”. En: Los principios del Derecho del Trabajo en el Derecho peruano. Libro homenaje al profesor Américo Plá Rodríguez. Alí Arte Gráfico Publicaciones, Lima, 2004.

ERMIDA URIARTE, Oscar. La estabilidad del trabajador en la empresa: ¿protección real o ficticia? Monografías Jurídicas Nº 4, Acali, Montevideo, 1983.

PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo. 3ª edición, Depalma, Buenos Aires, 1998.

VEGA RUIZ, María Luz. La reforma laboral en América Latina 15 años después. Un estudio comparado. Organización Internacional del Trabajo, Lima, 2005.

_______________________

1 MORALES CORRALES, Pedro. “Responsabilidad del empleador por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”. En: Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Nº 59, Asesor Andino, Lima, 2006, p. 26.

2 Cfr. Casación Nº 15676-2313-Lima. Ordena la reevaluación de las pruebas, pues considera que la empresa responsable, no ha cumplido sus obligaciones de garantizar la seguridad y salud en el trabajo, pues no capacito a sus trabajadores en temas de primeros auxilios.

3 GORELLI HERNÁNDEZ, Juan. Responsabilidad patrimonial del empresario derivado de riesgos profesionales. Tecnos, Madrid, 2006, pp. 16-17.

4 Ibídem, pp. 13-14.

5 Ibídem, pp. 17-19.

6 Cfr. Casación N° 47-2010-El Santa.

7 Cfr. Casación Nº 2725-2015-Apurímac.

8 La responsabilidad debería recaer en quien ejerce el dominio o se beneficia con los bienes y actividad riesgosos.

9 La causa no imputable es aquel evento extraordinario, imprevisible e irresistible. De estos tres, el requisito más importante es el carácter extraordinario e irresistible, porque podrían haber eventos previsibles pero irresistibles. Algo es extraordinario cuando constituye un riesgo atípico de la actividad.

10 Cfr. Casaciones Nºs 47-2010, 15676-2013 y 11947-2015.

11 FUENTE: CAMPOS TORRES, Sara y QUISPE CHÁVEZ, Gustavo. Inicio y término de la relación laboral. Manual operativo del contador. N° 5. Gaceta Jurídica, Lima, setiembre de 2012, p. 181.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe