La inexistencia de vulneración a la presunción de inocencia en el caso de la prisión preventiva

E. Luis MARTÍNEZ CASTRO*

RESUMEN

En el presente trabajo, el autor expone las principales posiciones en la doctrina respecto a la presunción de inocencia y su relación con la prisión preventiva. Considera que esta medida cautelar es conforme con el ordenamiento constitucional peruano siempre que se emplee cuando sea manifiesta la falta de voluntad del imputado de colaborar con la administración de justicia y cuando tenga la finalidad exclusiva de asegurar el éxito del proceso penal, evitando la impunidad.

MARCO NORMATIVO

Constitución Política de 1993 (31/12/1993): art. 2, num. 25, lit. e.

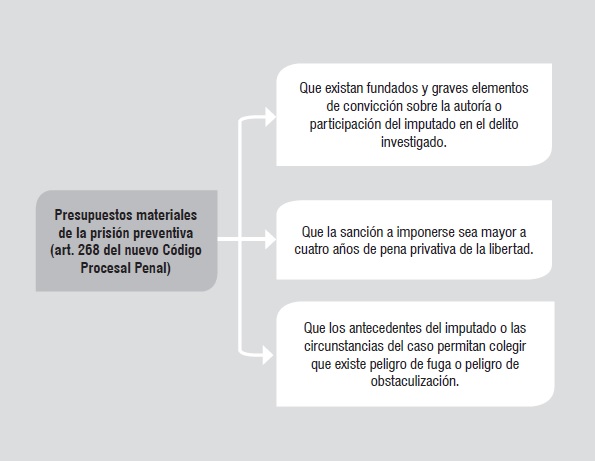

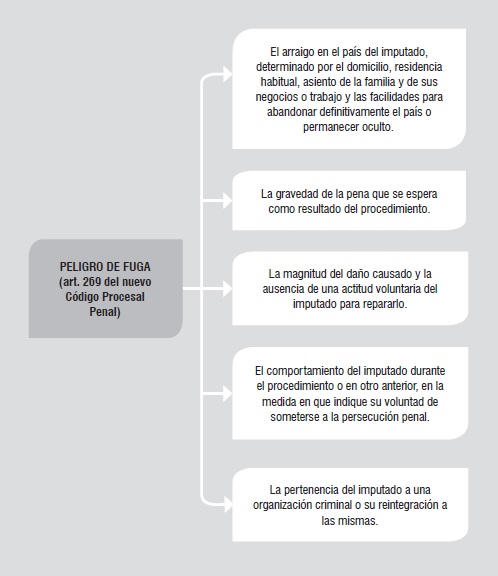

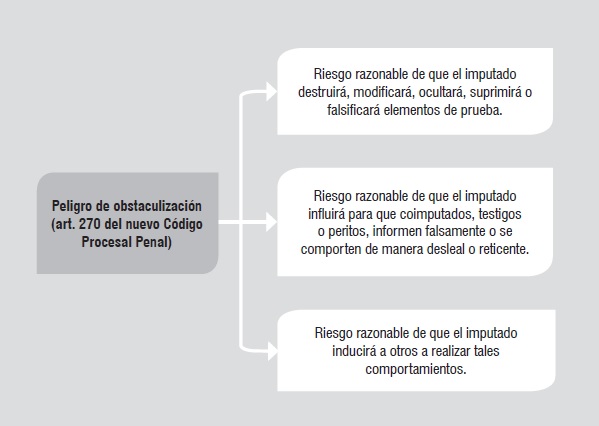

Código Procesal Penal, D. Leg. Nº 957: arts. 268, 269 y 270.

PALABRAS CLAVE: Presunción de inocencia / Prisión preventiva / Peligro de fuga / Peligro de obstaculización

Recibido: 20/02/2017

Aprobado: 22/02/2017

I. ANÁLISIS DE LA FRASE “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”

Existe polémica en la doctrina respecto a la imposición de la prisión preventiva. Al respecto, Del Río (2008, 21) nos dice que “[e]s sin duda la más grave y polémica de las resoluciones que el órgano jurisdiccional puede adoptar en el trascurso del proceso penal, porque mediante la adopción de esta medida cautelar se priva al imputado de su derecho fundamental a la libertad, en un prematuro estadio procesal en el que por no haber sido todavía condenado, se presume su inocencia”. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿la imposición de la prisión preventiva vulnera la presunción de inocencia del procesado?

Para dar respuesta, es necesario estudiar el significado etimológico, el origen histórico, legal, de lo que se conoce como presunción de inocencia, determinar si constituye una presunción legal, un principio, una norma o un derecho constitucional.

II. EL SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Martínez (2012, 469) comenta que “[p]resunción tiene su origen, según algunos autores, en el vocablo latín presumption tionis, que significa suposición basada en ciertos indicios, que denota acción y efecto de presumir, y esta, a su vez, proviene de la voz latina praesumere, que significa sospecha o juzgar por inducción o igualmente conjeturar una cosa por tener indicios o señales para ello. Deriva del verbo latino sumere, tomar, y de la preposición prae, antes. En consecuencia, significa tomar como cierto un hecho o derecho antes que se pruebe. José de Vicente y Cervantes explica que la palabra presunción se compone de la preposición prae y del verbo sumo que significa tomar anticipadamente; porque de las presunciones se forma o se deduce un juicio de opinión de las cosas y de los hechos antes que estos se nos demuestren o aparezcan por sí solos”.

Respecto al significado etimológico de la palabra inocencia, Aguilar (2004, 72 y 73) refiere que “[p]ara demostrar que la denominación presunción de inocencia, no expresa la naturaleza de esta institución, analizaremos primeramente que la palabra inocencia proviene del latín in + nocens = no nocivo, no teniendo relación con lo que se entiende por inocente, porque la inocencia del imputado no tiene relación con su nocividad en la sociedad”.

III. EL ORIGEN HISTÓRICO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Aguilar (2004, 72) nos dice que “desde un punto de vista histórico nace esta institución bajo la denominación de presunción de inocencia, producto de un estado de ánimo en donde los ciudadanos se ven abusados por sus autoridades, reaccionando con repudio al sistema procesal hasta entonces vigente, en que el imputado o acusado debía probar la improcedencia de la acusación, de lo contrario igualmente podría ser sancionado. Entonces se alteró la carga de la prueba, debiendo el acusador probar la culpabilidad del imputado o acusado para poder condenarlo”.

IV. EL ORIGEN LEGAL DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Aguilar, citando a Gallaher (2004, 69-70), nos comenta que “[e]l primer texto legal en el cual se formuló como presunción a la inocencia, desde una perspectiva histórica, fue la Ordenanza Criminal Francesa de 1670 o Código Criminal de Luis XIV, que en el artículo 28, V, prescribía omnis praesumitur bonus nisi probetur malus que, traducido, significa que ‘[t]odos se presumen buenos mientras no se pruebe que son malos’. No obstante, tenemos que este principio es una creación de antaño y que la gran mayoría de los autores considera que surge necesariamente con el Tratado sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que data de 1789 y que expone en su artículo 9: ‘Debiendo presumirse todo hombre inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensablemente arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona, debe ser severamente reprimido por la ley’”.

V. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO PRESUNCIÓN LEGAL

Aguilar (2004, 73) refiere que “[s]e debe de considerar que, técnicamente, una presunción legal consiste en que la ley extrae de un hecho conocido consecuencias para deducir un hecho desconocido, presume la ocurrencia de un hecho desconocido ante la certeza de un hecho conocido. Si la presunción que establece la ley admite prueba en contrario, se estará ante una presunción simplemente legal. La presunción de inocencia se enmarcaría dentro de esta descripción, siendo por tanto una presunción simplemente legal que establece la ley dentro del procedimiento penal. Otra regla reguladora de las presunciones es lo indicado por la máxima de la experiencia, la presunción debe tener una lógica que no vaya contra la realidad y, en el caso de la presunción de inocencia, sería estimar que si la mayoría de las personas son inocentes, el imputado de un proceso penal tiene la posibilidad de ser inocente. Pero esta lógica de la presunción de inocencia no necesariamente coincide con la realidad”.

Aguilar, citando a Gallaher (2004, 73 y 74), refiere al respecto que “como una falta de genuina estructura silogística en las normas que establecen una presunción de inocencia, que en toda presunción el hecho que se presume conocido requiere ser probado, es necesaria actividad probatoria, mientras que la presunción de inocencia está presente desde el inicio del proceso penal, no hay una aplicación de la máxima de la experiencia”.

Continúa señalando Gallaher que las normas que consagran la presunción de inocencia, no indican cual es el hecho conocido, solo se limitan a decir las consecuencias de la presunción de inocencia, considerando que, por no cumplir este elemento, pierde su carácter de presunción.

Además, expone que la presunción de inocencia no cumple con un requisito denominado de complementariedad, que consiste en que “las normas de presunción solo presumen hechos que son relevantes para que otra norma produzca efectos jurídicos o como se dirían más técnicamente, que son la característica definidora del efecto jurídico de la norma”, es decir, el hecho que se presume no es aplicable concretamente en ninguna norma, para que operen sus efectos jurídicos. Estimo que este requisito, que según Gallaher es incumplido, en el nuevo sistema procesal penal está plenamente vigente, porque existen normas sustantivas que producen sus efectos jurídicos gracias a la presunción de inocencia.

Por lo tanto, la presunción de inocencia como presunción legal, debe contener los siguientes elementos:

• Se inicia de un hecho conocido.

• Debe existir el hecho consecuencia que se deriva del hecho conocido.

• La existencia de un enlace lógico entre el hecho conocido y el hecho consecuencia.

VI. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO PRINCIPIO

Al no tener sustento técnico la frase presunción, los doctrinarios intentaron por encontrar su denominación correcta, así algunos manifestaron que es un principio como Aguilar (2004, 77), quien refiere: “estimamos que la denominación presunción de inocencia es incompleta y puede inducir a error, por lo tanto siguiendo lo dicho por Vélez Mariconde, proponemos hablar del principio de inocencia, para reflejar el estado jurídico o condición del imputado durante el desarrollo del proceso hasta que se dicte una sentencia con carácter condenatorio”.

VII. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO NORMA CONSTITUCIONAL

Otros contrariamente sustentaron que la presunción de inocencia no es un principio. Por ejemplo, González (2006, 50) refiere que “[l]a presunción de inocencia no es un principio jurídico general o un principio informador de un sector del ordenamiento jurídico, sino que es una norma constitucional, de aplicación inmediata o directa y vinculante para el juzgado o Tribunal al que corresponda juzgar el caso concreto. El derecho constitucional a la inocencia va dirigido a todos los poderes públicos. Pero es al juzgador al que se dirige especialmente entregándole una regla de juicio, para que el ciudadano no se vea privado de ese derecho fundamental en los casos en los que la acusación no haya producido la necesaria prueba de cargo para entender vencida o desplazada la presunción de inocencia”.

VIII. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO UN DERECHO CONSTITUCIONAL

Hay quienes consideran a la conocida presunción de inocencia como un derecho constitucional, como Gimeno Sendra (2012, 127 y 128): “El derecho constitucional a la presunción de inocencia que asiste a toda persona fundamentalmente se quebranta cuando no se haya practicado una actividad probatoria de cargo suficiente para deducir razonablemente la participación del acusado en el hecho punible y su culpabilidad, lo que implica una actividad de prueba de cargo válida sobre todos los elementos del delito, tanto de un hecho penalmente típico, como de la participación de su autor con la concurrencia de los elementos subjetivos de la norma penal”.

“El derecho a la presunción de inocencia significa, esencialmente, el derecho de todo acusado a ser absuelto, si no se ha practicado una mínima prueba válida de cargo, acreditativa de los hechos motivadores de la acusación, desarrollada o constatada y ratificada en el acto del juicio oral, con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad”.

IX. LA NO IMPORTANCIA DE LA DENOMINACIÓN DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Reátegui (2008, 28) escribe que, sin embargo hay, como Binder, quienes no se preocupan por la exactitud de su denominación, ya que, en la práctica, al margen de cómo se la denomine, surten los mismos efectos. “Se ha sostenido que no es propiamente una presunción, en el sentido de las presunciones legales, definidas en el Derecho Procesal, sino que debe entenderse la denominación de presunción como una aceptación convencional del nombre de este derecho, principio y garantía. Muchos prefieren hablar de presunción de no culpabilidad, o de trato de no autor, o como decía Ferrajoli que implicaba la presunción de no peligrosidad. Binder advirtió que no interesa tanto si es principio o derecho, ya que es conciliable definirlo como principio o derecho, al no diferir en sus efectos prácticos”.

X. LA DENOMINACIÓN DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y SU SUSTENTO HISTÓRICO

Por lo que concluyendo, debo de manifestar que la denominación conocida famosamente como presunción de inocencia está íntimamente ligada al contexto histórico de cómo surgió esta institución, en medio del conflicto entre los ciudadanos que eran despojados fácilmente de su derecho a la libertad por el abuso de sus autoridades, por eso dijo que la fundamentación de la presunción de inocencia es idealista (gozar de la libertad) y no jurídica.

En el mismo sentido, Aguilar (2004, 72) nos dice: “Inicialmente se consideró que la presunción de inocencia, consistía exactamente en una presunción simplemente legal o iuris tantum a favor del imputado, principalmente porque desde un punto de vista histórico nace esta institución bajo la denominación de presunción de inocencia, producto de un estado de ánimo en donde los ciudadanos se ven abusados por sus autoridades, reaccionando con repudio al sistema procesal hasta entonces vigente, en que el imputado o acusado debía probar la improcedencia de la acusación, de lo contrario igualmente podría ser sancionado. Entonces, se alteró la carga de la prueba, debiendo el acusador probar la culpabilidad del imputado o acusado para poder condenarlo”.

XI. EL SIGNIFICADO PARA EL PERÚ DE LA FRASE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En el Perú inicialmente, refiere Reyna (2015, 302), el contenido de la presunción de inocencia se encontraba ya esbozado en el proyecto de Código Penal de Manuel de Vidaurre en las Leyes 37 y 58. La primera ley señalaba: “Ningún crimen se presume”, mientras que la segunda precisaba: “Más vale dejar impune el delito, que castigar al inocente”.

Actualmente, esta institución jurídico procesal penal se encuentra prescrita en nuestra Constitución Política vigente en el artículo 2, inciso 24, parágrafo e: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”; es decir, se considera como un derecho constitucional, en armonía con los ordenamientos jurídicos internacionales como:

• Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la fecha 10 de diciembre de 1948, que en el artículo 11.1 establece: “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, establece en su artículo 14.2 que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.2, establece: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.

Nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas sentencias respecto a la Presunción de Inocencia, en donde considera a la presunción como un derecho y en otras ocasiones como principio-derecho:

• STC Exp. Nº 00156-2012-PHC/TC, César Humberto Tineo Cabrera, 8 de agosto de 2012, f. j. 43:

“[P]uede concluirse que el derecho a la presunción de inocencia se configura como una regla de tratamiento del imputado y como una regla de juicio. Sobre la extensión de este derecho, conviene tener presente que el Tribunal Europeo ha precisado que ‘no se limita a una simple garantía procesal en materia penal. Su alcance es más amplio y exige que ningún representante del Estado o de la autoridad pública declare que una persona es culpable de una infracción antes de que su culpabilidad haya sido establecida [en forma definitiva] por un tribunal’ (Caso Lizaso Azconobieta c. España, sentencia del 28 de junio de 2011)”.

• STC Exp. Nº 01768-2009-PA/TC, Mario Gonzales Maruri, del 2 de junio de 2010, ff. jj. 4, 7 y 8:

“[E]l constituyente ha reconocido la presunción de inocencia como un derecho fundamental. El fundamento del derecho a la presunción de inocencia se halla tanto en el principio-derecho de dignidad humana (“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, artículo 1 de la Constitución), como en el principio pro homine”.

“No obstante el desarrollo del derecho fundamental a la presunción de inocencia, es pertinente sentar algunas precisiones adicionales a efectos de una cabal comprensión y tutela del derecho en mención. En primer lugar, se quiere decir que, como todo derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia tiene un doble carácter. Esto es, que no solamente es un derecho subjetivo, sino también una institución objetiva, dado que comporta determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional”.

“[E]l derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, sino relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, se admitan determinadas medidas cautelares personales –como la detención preventiva o detención provisional–, sin que ello signifique su afectación, ‘(...) porque tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho reprochado y por ello son imprescindibles para llevar a cabo un procedimiento penal orientado en principios propios de un Estado de Derecho’; siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Parte de esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula también con que dicho derecho incorpora una presunción iuris tantum y no una presunción absoluta; de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria”.

• STC Exp. Nº 00618-2005-PHC/TC, Ronald Winston Díaz Díaz, del 8 de marzo de 2005, f. j. 21:

“Por esta presunción iuris tantum, a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva”.

• STC Exp. Nº 05228-2006-PHC/TC, Samuel Gleiser Katz, del 15 de febrero de 2007, f. j. 7:

“[L]a Constitución (artículo 2.24.e) reconoce el principio-derecho fundamental a la presunción de inocencia, lo que implica que ‘[c]uando existe el procesamiento y mucho antes, es decir, con la sola imputación por parte de cualquier otro miembro de la sociedad (el fiscal, la policía, el vecino, la prensa) el principio que rige es que la persona no sea señalada como culpable hasta que una sentencia no lo declare como tal’”.

XII. DISCUSIÓN DOCTRINARIA SOBRE LA EXISTENCIA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Un tema muy discutido en doctrina está referido a si con la imposición de la prisión preventiva vulnera o no la presunción de inocencia. Así se expone las siguientes posiciones:

1. Defensores de la existencia de la presunción de inocencia

1.1. La escuela clásica de la criminología

Llobet (2016, 70 y 71) refiere que “[l]a escuela clásica de la criminología, la que previó el proceso penal como un medio para garantizar los derechos del imputado, defendió con fortaleza la existencia de una presunción de inocencia. El representante más conocido de esta escuela dentro de los países de lengua romance fue Francesco Carrara, el que se agarró fuertemente de la presunción de inocencia como un principio fundamental del proceso penal. Carrara fue un crítico de los excesos del dictado de la prisión preventiva, aunque no llegó a rechazar la misma. Hizo referencia Carrara a la inmortalidad de la prisión preventiva, criticando el abuso que se ha dado con la misma, aunque no propone suprimirla, sino limitarla a los casos en que sea indispensable, recurriendo además a los métodos de coerción domiciliaria. Permitió que se ordenase la misma para recibirle declaración del imputado, para evitar el peligro de obstaculización, para evitar el peligro de reiteración delictiva y para asegurar la ejecución de la pena”.

Fernández (2005, 127) refiere que, citando a “Illuminati –defensor de esta conexión entre presunción de inocencia y medidas cautelares– resulta impensable, siendo realistas, la desaparición de la prisión provisional, ya que esta, en muchas ocasiones, es necesaria para garantizar la eficacia del proceso penal”.

2. Críticos a la existencia de la presunción de inocencia

2.1. La escuela positiva de la criminología

Sus representantes criticaban la existencia de la presunción de inocencia porque consideraban que ampliaba los derechos del imputado, dejando en indefensión a la sociedad. Sus principales exponentes son Garofalo y Ferri.

Raffaelo Garofalo: Llobet (2016, 73 y 74) nos dice: “Según él, dicho principio debilita la acción procesal del Estado, ya que constituye un obstáculo para tomar resoluciones eficaces en contra de los inquiridos, especialmente en materia de prisión preventiva, de modo que se favorece la libertad de los imputados, aun cuando ella pudiese constituir un peligro común y una provocación a la víctima del delito, aun cuando la culpabilidad fuese evidente por confesión o flagrancia o hubiese sido solemnemente proclamada por decisiones jurisdiccionales aún no firmes. A quienes repitan la sólita vanidad y absurda frase de presunción de inocencia hasta la sentencia definitiva, debe responderse –señalo– que muchas veces el juicio es anticipado y la condena pronunciada por el tribunal de la opinión pública. Por eso, al imputado, no se le debe de presumir inocente ni culpable. Es lo que es, imputado, es decir, que existen razones por las cuales el magistrado que lo envía ante los jueces lo ha creído culpable”.

Llobet (2016, 74) refiere: “Para apreciar la posición de Garofalo en lo relativo a la prisión preventiva, es importante transcribir sus principales ideas al respecto, en las que queda claro que pretendía que la prisión preventiva además de las funciones meramente procesales, tales como evitar la fuga y el falseamiento de la prueba, desempeñase ya las funciones de la pena (prevención general negativa, prevención general positiva y prevención especial)”.

Enrico Ferri fue menos radical que Garofalo respecto a que admitía la presunción de inocencia; pero aplicada de manera gradual considerando el estadio del proceso y la intensidad de la sospecha que se constituía en el presupuesto principal para limitar la libertad de la persona.

Se puede criticar a esta escuela como lo cita Llobet (2016, 82) “La doctrina positivista con su menos precio a los derechos de los imputados bajo el argumento de que desprotegen a la sociedad frente al delincuente, supone una doctrina ideal para ser utilizada en Estados autoritarios y totalitarios, que degradan a la persona humana a la simple calidad de objeto, tal y como sucedió con la Italia fascista y la Alemania nazi. Por ello, no es de extrañar que Ferri trabajara estrechamente con el régimen de Mussolini”.

2.2. La escuela fascista

Manzini (Llobet 2016, 83 y ss.) defendió la posición de que nada es más burdamente paradójico e irracional que la opinión de que a favor del imputado existe una presunción de inocencia, por la que ese mismo imputado deberá ser considerado inocente, mientras no haya mediado la sentencia irrevocable de condena. Basta pensar –indica– en los casos de custodia preventiva, en el secreto de la instructiva y en el hecho mismo de la imputación. Puesto que esta última –dice– tiene como presupuesto unos suficientes indicios de delincuencia, debería ella constituir, por lo menos, una presunción de culpabilidad ¿Cómo admitir –se pregunta– entonces que equivalga, en cambio a lo contrario, esto es, a una presunción de inocencia? Si se presume la inocencia del imputado –indica– pregunta el buen sentido, ¿por qué entonces proceder contra él? Ahora bien –continua–, ¿se querrá admitir que la experiencia histórica colectiva enseñe que la mayor parte de los imputados sean inocentes? Y, además, ¿de qué inocencia se trata? ¿Se presume acaso que el imputado no haya cometido el hecho material, o que no sea imputable moralmente de él? ¿O lo uno y lo otro a la vez? Y, entonces –pregunta–, ¿por qué no se aplica el principio en todas sus lógicas consecuencias? ¿Por qué no abolir la detención preventiva? ¿Por qué no se admite al imputado que se constituya parte civil contra el querellante o el denunciante, injustos perseguidores presuntos de un presunto inocente?

Hay que considerar que Manzini fue el principal redactor del Código Procesal Penal italiano que entró en vigencia en 1931, conocido como Código de Rocco, el cual fue aprobado bajo el gobierno fascista. En la exposición de motivos del proyecto que dio origen al citado código, realizada por el ministro Alfredo Rocco se rechazó la presunción de inocencia como absurda. Esto es una extravagancia –se dice– derivada de los viejos conceptos, nacidos de los principios de la Revolución Francesa, por los que llevan a los más exagerados e incoherentes exceso las garantías individuales.

Manzini (2011, 63) ha expuesto que “es un contrasentido jurídico, nada más burdamente paradójico e irracional”, pues no cabe pretender la inocencia de un sujeto que se encuentra procesado, precisamente, por haber indicios incriminatorios en su contra. Bajo esta línea, dicho autor postula que resulta más apropiado hablar de presunción de culpabilidad.

2.3. La escuela nacionalsocialista

Llobet (2016, 93) refiere que fue: “La crítica del nacionalsocialismo a la presunción de inocencia, la que al igual que la crítica fascista en general no consideró las consecuencias prácticas de la misma para el proceso penal, es una consecuencia lógica de su rechazo de la doctrina de la Ilustración. Debe al respecto tenerse en cuenta la frase de Goebbels: ‘la tarea del Nacionalismo es borrar el año 1789 de la historia alemana’ y lo dicho por Gerland en el sentido de que la revolución de 1789 fue la revolución del individuo, la revolución nacionalsocialista era la revolución contra el individuo”.

XIII. DISCUSIÓN DOCTRINARIA SOBRE SI LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA VULNERA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1. Autores que sustentan que la prisión preventiva si vulnera la presunción de inocencia, pero que es un mal necesario

Ferrajoli (1998, 551 y ss.) cita a los siguientes autores para explicar esta posición:

“Hobbes, la prisión provisional no es una pena sino un ‘acto hostil’ contra el ciudadano, como ‘cualquier daño que se le obligue a padecer a un hombre al encadenarlo o al encerrarlo antes de que su causa haya sido oída, y que vaya más allá de lo que es necesario para asegurar su custodia, va contra la ley de la naturaleza’.

Para Beccaria, ‘siendo una especie de pena, la privación de la libertad no puede preceder a la sentencia, sino en cuanto la necesidad obliga’: precisamente, ‘la simple custodia de un ciudadano hasta tanto sea declarado reo (…) debe durar el menos tiempo posible y debe ser la menos dura que se pueda’; y ‘no puede ser más que la necesaria o para impedir la fuga o para que no se oculten las pruebas de los delitos’.

Para Voltaire, ‘la manera como se arresta cautelarmente a un hombre en muchos estados se parece demasiado a un asalto de bandidos’. De forma análoga se pronunciaron Diderot, Filangieri, Condorcet, Pagano, Bentham, Constant, Lauzé di Peret y Carrara, denunciando con fuerza la ‘atrocidad’, la ‘barbarie’, la ‘injusticia’ y la ‘inmoralidad’ de la prisión provisional, reclamando su limitación, tanto en la duración como en los presupuestos, a las ‘estrictas necesidades’ del proceso.

Ninguno de ellos llega; sin embargo, a pedir coherentemente la supresión del vituperado instituto: cual si se tratase de una ‘injusticia necesaria’ o, incluso, como llegó a declarar Sir William Blackstone, como si sin él fuese ‘imposible proteger el derecho y la sociedad’ (…). En definitiva, aunque en nombre de ‘necesidades’ diversas y a veces riesgo de obstaculización de pruebas, ambos peligros a la vez, o la simple gravedad del delito imputado y la necesidad de prevención, o conjuntamente la necesidad de prevención de los peligros de naturaleza procesal y los de naturaleza penal, la prisión provisional acabó siendo justificada por todo el pensamiento liberal clásico (…).

Sin embargo estos juristas justificaban su imposición, así Hobbes, justificó el ‘encarcelamiento’ con la necesidad de la ‘custodia segura de un acusado’, afirmando que en tal caso esta ‘no constituye un castigo, pues se supone que ningún hombre es castigado antes de haber sido sometido a audiencia pública’.

Beccaria, después de haberla estimado ‘necesaria’ contra el peligro de fuga o de obstaculización de las pruebas, llegó a considerarla ‘una pena que por necesidad debe, a diferencia de las demás, preceder a la declaración del delito’.

Filangieri admitió que ‘solo se debería llegar a este paso violento de la captura (…) cuando el acusado no quisiese obedecer a la citación, o cuando la gravedad del delito o la condición del mismo acusado, si fuese un hombre sin domicilio y sin honor, diesen motivo para temer su fuga’.

Constant reconoció la misma ‘necesidad’, si bien solo para ‘asegurar a las personas sospechosas de un delito’.

Bentham pidió la ‘detención incomunicada’ del imputado hasta el interrogatorio, admitiendo a partir de ahí no la liberación, sino la simple posibilidad de visitas externas.

Pagano señaló que ‘cuanto peligro entraña dejar libres a los delincuentes importantes contra los cuales no existe prueba plena’.

Carrara, en fin, después de haber declarado que ‘la custodia preventiva, considerada únicamente respecto a las necesidades del procedimiento, tiene que ser brevísima, esto es, lo que sea indispensable para interrogar al reo y obtener de ‘el oralmente todas las aclaraciones que la instrucción requiera’, admitió que pueda ser ordenada, aparte de ‘para impedir la fuga del reo’, también por necesidad de ‘defensa pública, para impedirles a ciertos facinerosos que durante el proceso continúen en sus ataques al derecho ajeno’ .

En definitiva, aunque en nombre de ‘necesidades’ diversas y a veces invocadas cada una como exclusiva –solo el peligro de fuga, solo el riesgo de obstaculización de las pruebas, ambos peligros a la vez, o a la simple gravedad del delito imputado y la necesidad de prevención, o conjuntamente la necesidad de prevención de los peligros de naturaleza procesal y los de la naturaleza penal–, la prisión provisional acabó siendo justificada por todo el pensamiento liberal clásico.

La consecuencia de esta resignada legitimación fue que la prisión preventiva, tras el giro autoritario e inquisitivo de la cultura penal decimonónica, echó profundas raíces en todos los ordenamientos europeos: figurándose en las constituciones, consolidándose en los códigos y extendiéndose en la práctica hasta alcanzar las dimensiones patológicas actuales, bien conocidas. La perversión más grave del instituto, legitimada desgraciadamente por Carrara, y antes por Pagano, ha sido su transformación, de instrumento exclusivamente procesal dirigido a ‘estrictas necesidades’ sumariales, en instrumento de prevención y de defensa social, motivado por la necesidad de impedir al imputado la ejecución de otros delitos. Es claro que tal argumento, al hacer recaer sobre el imputado una presunción de peligrosidad basada únicamente en la sospecha del delito cometido, equivale de hecho a una presunción de culpabilidad; y, al asignar a la custodia preventiva los mismos fines, además del mismo contenido aflictivo que la pena, le priva de esa especie de hoja de parra que es el sofisma conforme al cual sería una medida ‘procesal’, o ‘cautelar’, y, en consecuencia, no penal’ en lugar de una ilegitima pena sin juicio.

Con la llegada del fascismo, al entrar abiertamente en crisis la presunción de inocencia, ya no hubo frenos para el uso y abuso de la prisión preventiva y su abierta legitimación, sin púdicos juegos de palabras, como ‘medida de seguridad procesal’, ‘necesaria para la defensa social’ e indispensable siempre que el delito haya causado una ‘grave alarma pública’. La prisión preventiva asumía así la fisionomía de una verdadera medida de prevención frente a los peligrosos y los sospechosos o, peor aún, de una ejecución provisional o anticipada de la pena. Y terminaba por desquiciar completamente la configuración del proceso y, en general, del sistema penal”.

En el mismo sentido de justificación, Maier (2008, 939 y 940) refiere que “no parece que exista otra forma de proceder, porque no resulta imaginable un procedimiento penal voluntario sin coacción alguna sobre la persona acusada para que comparezca a él y lo soporte. Adicional a ello sostiene que la privación de libertad durante el procedimiento, esto es, el encarcelamiento preventivo, debe ser punto esencial regulado por aquel Derecho de privación de libertad, incluso con mayores garantías que las que hoy posee legítimamente, por ejemplo, que una privación de libertad prolongada en el tiempo, a más de responder por motivo a la seguridad del procedimiento penal –peligro de fuga y entorpecimiento– debe exigir un presupuesto cognoscitivo tal que, prácticamente se equipare al de la condena, a pesar de la orfandad del procedimiento y que las leyes procesales penales deben prever.

Neyra (2015, 162), citando a Jordi Nieva, refiere “que al constituirse la prisión preventiva en la restricción más grave que puede existir en cualquier ordenamiento jurídico debido a que consiste en la privación de la libertad ambulatoria absoluta, que deberá cumplirse en un centro penitenciario, con las restricciones propias de las comunicaciones y de la intimidad propias de dichos centros; es tan grave que no existe la mínima diferencia entre el rigor de la prisión provisional y la pena definitiva de prisión. Se trata, por tanto, de un auténtico adelanto de pena que en estas condiciones debe ser adoptada solo mediante condiciones de tremenda cautela”.

Moreno (2003, 290) manifiesta que “[l]a prisión provisional (prisión preventiva para otros, aunque todo se reduce a una pura cuestión terminológica) es admitida como un mal necesario en todos los ordenamientos jurídicos, y representa hoy la más grave intromisión que puede ejercer el poder estatal en la esfera de libertad del individuo sin que medie todavía una sentencia penal firme que la justifique. Consiste en la total privación al imputado de su derecho fundamental a la libertad ambulatoria, mediante su ingreso en un centro penitenciario, durante la sustanciación de un proceso penal”.

Vítale, citado por Reátegui (2008, 28 y ss.) refiere que “la presunción de inocencia es directamente incompatible con el uso de la pena de prisión o cárcel con anterioridad a la sentencia firme de condena. Es decir, el encierro de personas del que no puede salirse por propia voluntad es, precisamente, aquello en lo que consiste la pena carcelaria. Todo encarcelamiento tiene, ónticamente, naturaleza punitiva, importante (en todos los casos) un trato como culpable. (…) Admito que siempre la prisión preventiva lesionará la presunción de inocencia, la tarea de los intérpretes (jurídicos y judiciales) está precisamente en que la prisión preventiva cause un ‘mal mínimo’”. Sigue este autor, “[a] mi juicio la única forma de hacer compatible la prisión preventiva con el principio constitucional de la inocencia es que aquella se cumpla solo en las condiciones que contempla la ley (por ejemplo: excepcionalidad, proporcionalidad, variabilidad, motivación, jurisdiccionalidad y los requisitos materiales como son la suficiencia probatoria, la prognosis de la pena y el peligro procesal)”.

Vásquez (2015, 952) reseña que “[e]l aseguramiento de una pena corporal o el asegurar la presencia del inculpado en el proceso son funciones que se han asignado en el intento de dar justificación a una medida preventiva, que tiene su génesis en la suerte de inseguridad que genera la criminalidad para la sociedad y que, lamentablemente, se encarna a priori en el imputado con consecuencias perjudiciales. La única función coherente que puede encontrársele a la detención judicial es meramente de seguridad; función que si bien resulta necesaria en las condiciones actuales de la sociedad, no otorgara legitimidad a la medida”.

Bovino (2015, 101) concluye que “la muletilla de los fines procesales no distingue lo que en el mundo es igual: tanto el encarcelamiento preventivo como la pena son medidas represivas. El fin que se le asigne no puede justificar su pretendida legitimidad. Así por ejemplo, no se podría justificar que se trate a una persona como esclava para evitar una sedición, o para realizar el bien común. La Constitución nacional prohíbe que se atribuya a cualquier persona la calidad de esclava, y la bondad de nuestros fines no puede justificar una medida semejante. Del mismo modo, la Constitución prohíbe aplicar medidas represivas a los jurídicamente inocentes, y tales medidas no pueden ser justificadas, sin son represivas, por sus pretendidos fines procesales”.

Reátegui (2006, 83), siguiendo a Zaffaroni, indica que “[l]a prisión preventiva (…) es una manipulación de coerción estatal, como tal es un hecho político, en la medida que más extensa sea, en la medida de menor gravedad del hecho que está investigando será más violatoria, constituirá un injusto jus humanista más grave y viceversa. Cuando se habla en nuestro derecho de los términos razonables de la prisión preventiva estamos hablando de ciertos límites de tolerancia a ese injusto jus humanista. Estamos hablando de límites en los que la prisión preventiva, sin lugar a dudas, es un absurdo”.

Barreiro (1994, 8) dice que “[e]n efecto, a pesar de que el adjetivo provisional pretende aligerar la carga represiva e inquisitiva que contiene el sustantivo prisión, es difícil que con un mero vocablo se lenifique la grave contradicción que supone el hecho de que una persona esté en prisión sin haber sido juzgada. Pues, a fin de cuentas, el imputado que se halla privado de libertad lo está debido a la existencia de meros indicios y no de auténticas pruebas, y su caso no ha sido sometido a un juicio oral contradictorio en el que haya podido ejercitar con todas las garantías su derecho de defensa ni obtenido una resolución definitiva. En ese contexto, se hace sumamente difícil justificar una medida que, si bien se la adorna con los calificativos de cautelar y provisional, constituye, eufemismos aparte, una auténtica pena de efectos irreversibles, toda vez que la privación de libertad que conlleva ya no resultaría solventable en la hipótesis de que el inculpado fuera absuelto”.

Ferrajoli (1998, 555 y 556) nos dice: “Si no se quiere reducir la presunción de inocencia a puro oropel inútil, debe de aceptarse esta provocación de Manzini, demostrando que no solo el abuso, sino ya antes el uso de este instituto es radicalmente ilegitimo y además idóneo para provocar, como enseña la experiencia, el desvanecimiento de todas las demás garantías penales y procesales. Por desgracia la provocación ha sido rechazada por toda la doctrina procesalista italiana, que ha retrocedido tímidamente frente a ella. De nuevo, como el pensamiento liberal clásico, se ha vuelto a invocar la ‘dura necesidad’ y a lamentar la dolorosa ‘contradicción’, no sin temor a las ‘consecuencias extremas’ de una interpretación literal de la presunción constitucional de no culpabilidad. Y más que preguntarse si de verdad algún fin puede justificar el medio, se ha ido en busca de fines que de cualquier manera lo justifiquen, como si el medio fuera un fenómeno natural, que no precisa justificarse, sino tan solo ser explicado y a lo sumo delimitado. Yo pienso, por el contrario, que la misma admisión en principio de la prisión ante iudicium, sea cual fuere el fin que se le asocie, choca de raíz con el principio de jurisdiccionalidad, que no consiste en poder ser detenidos únicamente por orden de un juez, sino en poder serlo solo sobre la base de un juicio. Por otra parte, todo arresto sin juicio ofende el sentimiento común de la justicia, al ser percibido como un acto de fuerza y de arbitrio. No existe, en efecto, ninguna resolución judicial y tal vez ningún acto de poder público que suscite tanto miedo e inseguridad y socave tanto la confianza en el derecho como el encarcelamiento de un ciudadano sin proceso, en ocasiones durante años. Es un mísero paralogismo decir que la cárcel preventiva no contradice el principio nulla poena sine iudicio –es decir la jurisdiccionalidad en el sentido más lato– porque no es una pena sino otra cosa: medida cautelar, procesal o en todo caso no penal”.

2. La prisión preventiva no vulnera la presunción de inocencia

Neyra (2015, 163) sostiene que debido a que la imposición de la prisión preventiva no tiene los fines de la pena y, por lo tanto, no afecta la presunción de inocencia, “porque aquella no significa que el imputado deba estar libre de toda medida coercitiva durante el proceso. Sin embargo, reconoce que la presunción de inocencia influye en la regulación de esta medida coercitiva, la regulación de ambas figuras se encuentra en instrumentos internacionales de derechos humanos, además de la posibilidad de privar de libertad al imputado durante el proceso. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen la presunción de inocencia sobre la regulación de la prisión preventiva. Así la regulación de esta medida adquiere singular importancia cuando la vinculamos con este principio, en razón que comporta la prohibición que aquella pueda ser utilizada como castigo”.

Urquizo (2000, 114) afirma que no existe la incompatibilidad entre el principio de inocencia y medios de coerción personal, es decir “la coerción procesal tiene su fundamento no en la consideración del sujeto como responsable del hecho criminal antes de una sentencia condenatoria firme, sino en la necesidad de garantizar el logro de los fines del proceso”.

Asencio (1987, 136) nos dice: “la prisión preventiva, si bien teóricamente supone una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, no lo es menos que deviene necesaria en la medida en que resulta ineludible para garantizar el proceso penal”.

Zambrano (2009, 129) señala que “[l]a excarcelación es una aplicación práctica del principio de inocencia dentro del proceso penal que en específicas y taxativas ocasiones sede espacio en aras de la real efectivización de las resoluciones judiciales, y cuando existe un peligro cierto o presumido por ley de frustración en caso de que el agente goce de la libertad provisoria”.

Riego (2015, 119) opina “que solo será posible el desarrollo de un proceso sustentable de reforma que reduzca significativamente el uso de la prisión preventiva en la medida en que se vayan dando dos procesos paralelos: por una parte, se vayan produciendo mejoramientos progresivos en el funcionamiento del sistema de justicia penal, y, por otra, que sectores más amplios de la población y la opinión publica conozcan y acepten los valores de un sistema de justicia penal moderno, en especial la presunción de inocencia”.

Villegas (2013, 99 y 100) refiere: “Entonces, el estado de inocencia del que goza un procesado no prohíbe en forma absoluta la existencia de la privación de libertad antes de la sentencia definitiva, pero si condiciona el sentido y alcance que puede y debe tener esa privación de libertad. De ahí que el factor fundamental para que la prisión preventiva respete el derecho a la presunción de inocencia radica en los fines o funciones que se le atribuyen. La prisión preventiva solo puede ser utilizada con objetivos estrictamente cautelares. Asegurar el desarrollo del proceso penal y la eventual ejecución de la pena. Objetivos que solo pueden ser alcanzados evitando los riesgos de fuga y de obstaculización de la verdad”.

Burgos (2010, 17) refiere: “De acuerdo con estas normas, resulta claro que no se puede utilizar la prisión preventiva como pena anticipada, pues se violaría el principio de presunción de inocencia y la Constitución misma, por ello, dicho principio no afirma que el imputado sea, en verdad, inocente, sino, antes bien, que no puede ser considerado culpable hasta la decisión que pone fin al procedimiento condenándolo”.

Vegas (1992, 39) nos comenta: “Ello no implica que la presunción de inocencia proscriba la utilización de cualquier medida que restrinja de manera cautelar el derecho a la libertad personal del imputado, sino que lo limita a supuestos estrictamente necesarios, es decir “reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso””.

Villegas (2015, 101) citando a Domínguez, Suárez y Nogueira, escribe: “En ese sentido, la presunción de inocencia no es incompatible con el uso de medidas cautelares, por lo que no impide la adopción de la prisión preventiva o cualquier otra medida de esta naturaleza; pero si restringe su campo de aplicación, de modo que cualquiera de ellas no excedan de lo estrictamente necesario para la finalidad de aseguramiento del proceso penal, que las justifican”.

Del Rio (2009, 100) refiere: “Entonces, el estado de inocencia del que goza un procesado no prohíbe en forma absoluta la existencia de la privación de libertad antes de la sentencia definitiva, pero si condiciona el sentido y alcance que puede y debe tener esa privación de libertad. ‘De ahí que el factor fundamental para que la prisión preventiva respete el derecho a la presunción de inocencia radica en los fines o funciones que se le atribuyen. La prisión preventiva solo puede ser utilizada con objetivos estrictamente cautelares: asegurar el desarrollo del proceso penal y la eventual ejecución de la pena. Objetivos que solo pueden ser alcanzados evitando los riesgos de fuga y de obstaculización de la verdad’”.

XIV. POSICIÓN DEL AUTOR

Antes de iniciar el estudio de la presunción de inocencia, me enseñaron (y así comprendí) que significaba “que se era inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”, es más, así se encuentra establecido en nuestra Constitución Política en su artículo 2, inciso 24, parágrafo e.

Por lo tanto, o se era inocente o se era culpable. No existe término medio en la comprensión de esta frase. Bajo este pensamiento, la presunción de inocencia únicamente se desvanecerá cuando el fiscal, después del juicio oral, logra demostrar la responsabilidad penal del acusado a través de la prueba. Por lo tanto, la imposición de la prisión preventiva sí vulneraría esta comprensión de la presunción de inocencia, debido a que esta se impone en los albores del proceso penal cuando el imputado aun es inocente por mandato constitucional. Todo aparece como una mezcla de conceptos contrarios entre sí que dan origen al concepto híbrido del inocente con prisión preventiva. Esa es la verdadera situación del procesado en cárcel que, por cierto, sufre los mismos traumas del sentenciado, esa es la pura realidad a la que nos enfrentamos los ciudadanos que no estamos libres de caer en las redes de la prisión preventiva por diversas situaciones de la vida, sin necesidad de dedicarse a la actividad del crimen.

Ahora, para justificar la imposición de la prisión preventiva se argumenta garantizar el éxito del proceso penal, entendido como la culminación del juicio a través de la imposición de una sentencia por parte de los jueces que puede ser absolutoria o condenatoria. Ello sería cierto si todos los que sufren de prisión preventiva al final del proceso sean declarados culpables. Entonces el disimulo de la argumentación tendría sentido. Es decir, se podría aceptar el carácter cautelar de la prisión preventiva en el entendido de que pones a buen recaudo al imputado para luego imponerle la pena. Aunque muchos piensen que se trataría de una pena anticipada, esta discusión no tendría sentido si finalmente el procesado con prisión preventiva prolongaría su estancia en la cárcel, su situación no cambiaría sea procesado en cárcel o sentenciado.

Pero, ¿qué ocurre del procesado en cárcel gracias a la prisión preventiva impuesta para asegurar su presencia en el proceso penal y después del juicio los jueces lo declaran inocente? ¿Qué pasó con la frase presunción de inocencia? Se podría decir que el procesado en cárcel, una vez que es liberado, recupera su libertad y también su presunción de inocencia. Me responderán que no se puede recuperar. Entonces, postularé la siguiente pregunta: ¿el procesado en cárcel, siempre tuvo consigo su presunción de inocencia? Si la tuvo consigo, entonces, ¿cómo se explica que estuvo en cárcel sin aún ser sentenciado? Ese es el caso de miles de personas, por lo que explicada así, la frase presunción de inocencia, sería una farsa que se evidencia día a día en los pasillos judiciales de nuestro país.

Por eso postulo que, para ser acorde con la realidad judicial, siendo honestos como operadores jurídicos, debemos aceptar la inexistencia de la frase presunción de inocencia, creada en un momento histórico que dista del actual concepto que comprendemos hoy en día. Esa frase antigua y obsoleta es aceptada como absoluta, invariable, olvidando que en el Derecho, y especialmente en el Derecho Penal nada es absoluto, ni la libertad, solo es cuestión de que paulatinamente nos desarraiguemos de esta frase que solo nos confunde y ha generado discusión en muchas décadas de manera vana. Así, entonces, si una persona enfrenta un proceso penal y se le impone prisión preventiva, será en rigor de la frase presunción de culpabilidad y, después del proceso penal, los jueces decidirán, en mérito de la prueba actuada, declararlo culpable. Esta presunción se convertirá en certeza; pero, si fuera absuelto, se argumentará que la presunción de culpabilidad se desvaneció y recuperará su libertad. Igual descripción de los hechos suele ocurrir al procesado que es privado de su libertad cuando sufre del proceso penal, pero mejor empleo lógico y honesto es la frase que encierra la praxis judicial de presunción de culpabilidad por la de inocencia.

Seguramente que muchos de los estudiosos del Derecho Penal y Procesal Penal por cientos de años se han preguntado ¿cómo tramitar exitosamente el proceso penal sin hacer uso de la prisión preventiva? Las respuestas no se han hecho esperar, y se concentran en dos posiciones.

Imaginemos la primera posición en que la prisión preventiva debe ser extraída del proceso penal como medida cautelar porque, además, vulnera la mal denominada presunción de inocencia; entonces, al no existir prisión preventiva, los procesados que tengan que enfrentar juicios deberán apersonarse de manera voluntaria, a sabiendas de que, al final del proceso, de ser acreditada su responsabilidad penal, deberán ir a la cárcel si el delito lo amerita.

Entonces surge la pregunta, ¿se apersonarán voluntariamente los procesados a los juicios desde su inicio hasta su final, momento en que se le leerá su sentencia sea absolutoria o condenatoria?, La respuesta es obvia: se apartarán del proceso por temor a la sanción penal y se pondrán en buen recaudo para salvaguardar su libertad, esperando la ansiada prescripción de su delito, entonces en muchos casos reinará la impunidad.

La segunda posición es considerando que el procesado no vendrá de manera voluntaria al proceso penal, menos si la denuncia contiene un delito grave, entonces se justifica la existencia y la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar limitando el derecho a la libertad del procesado en casos estrictamente necesarios para garantizar el éxito del proceso penal y evitar la impunidad.

Esta posición sería más acorde con la realidad y se justificaría en el valor de justicia, porque obviamente quien comete un delito debe de ser responsable de su comisión; sin embargo es necesario aclarar de manera honesta que ocurre un problema en esta posición ¿Qué sucede con un procesado que se le impone prisión preventiva y después al final del juicio se lo declara absuelto? Considero que en estos casos se vulnera la presunción de inocencia, que es mejor llamar a esta frase como presunción de culpabilidad; se debe aceptar que la prisión preventiva constituye una pena anticipada; se debe aceptar que la gran mayoría de los jueces se contagia de las enfermedades patológicas de la prisión preventiva: alarma social, medios de comunicación social, temor a ser quejado, a no ser ratificado en su función, por seguridad ciudadana; se debe aceptar que la prisión preventiva es un mal necesario creado por el legislador y actuado por el juez, seres humanos imperfectos como también sus creaciones, se debe de aspirar por vivir en una sociedad sin Estado de derecho.

Imagínense a una persona que cometa un delito cuya sanción hoy en día supera los 4 años de pena, y después de su comisión se apersona a la fiscalía y relata tal y como fue la comisión del delito, luego pasa a juicio asiste de manera voluntaria, tiene interés en el éxito del proceso y se le impone una sentencia condenatoria, luego se va a la cárcel y en ella se resocializa, se reincorpora a la sociedad y se convierte en un buen padre, esposo y ciudadano. Si todas las personas fuesen así de seguro que se cerrarían muchas facultades de derecho en nuestro país, existirían pocos abogados, se necesitaría menos jueces, menos fiscales, menos peritos, se cerrarían las cárceles por falta de reos, se cerrarían las notarías, la palabra de las personas valdrían más que mil contratos firmados y legalizados, eso es vivir en una sociedad sin estado de derecho; pero eso es una utopía, sigamos y vivamos con nuestra realidad, más jueces, más fiscales, más peritos, más cárceles, cambios de sistemas procesales, cambio del ministro del Interior o del funcionario del INPE, más requerimientos de prisión preventiva y al ciudadano que la padece buena suerte.

Referencias bibliográficas

AGUILAR BAILEY, Marcelo. La prisión preventiva en el nuevo sistema procesal penal. La Ley, Santiago de Chile, 2004.

ASENCIO MELLADO, José María. La prisión provisional. Civitas, Madrid, 1987.

BARREIRO, Alberto Jorge. “Prisión provisional: una reforma, para qué”. En: Información y Debate. Vol. 22, Nº 2, Jueces para la Democracia, Madrid, 1994.

BOVINO, Alberto. Aporías, sombras y ficciones en la justificación del encarcelamiento preventivo. Instituto Pacifico, Lima, mayo de 2015.

BURGOS MARIÑOS, Víctor. Estudios de Derecho Procesal Penal. Estudios sobre la prisión preventiva Perú y América Latina. La prisión preventiva en el nuevo Código Penal Peruano. BLG, Trujillo, 2010.

DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal. Ara, Lima, 2008.

DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. “La prisión preventiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. En: Anuario de Derecho Penal 2008: Temas penales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú-Universidad de Friburgo, Lima, 2009.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes. Prueba y presunción de inocencia. Iustel, Madrid , 2005.

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Trotta, Madrid, 1998.

GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho Procesal Penal. Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2012.

GONZÁLEZ CUÉLLAR-SERRANO, Nicolás. Investigación y prueba en el proceso penal. La investigación y prueba: los nuevos retos ante la reforma del proceso penal. Colex, Madrid, 2006.

LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Prisión preventiva. Límites constitucionales. Grijley, Lima, 2016.

MAIER, Julio. Antología. El proceso penal contemporáneo. Palestra, Lima, 2008.

MARTÍNEZ GARNELO, Jesús. La prueba indiciaria presuncional o circunstancial en el nuevo sistema penal acusatorio. Porrúa, Ciudad de México, 2012.

MORENO CATENA, Víctor. Lecciones de Derecho Procesal Penal. 2ª edición, Colex, Madrid, 2003.

NEYRA FLORES, José Antonio. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo II, Idemsa, Lima, 2015.

ORÉ GUARDIA, Arsenio. Principios del proceso penal. Reforma, Lima, 2011.

RIEGO, Cristian. Prisión preventiva. ¿Cuál es el futuro de la prisión preventiva en América Latina? Instituto Pacífico, Lima, 2015.

REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. En busca de la prisión preventiva. Jurista, Lima, 2006.

REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. “La problemática de la detención en la jurisprudencia procesal penal”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Gaceta Jurídica, Lima, julio de 2008.

REYNA ALFARO, Luis Miguel. Manual de Derecho Procesal Penal. Instituto Pacífico, Lima, 2015.

URQUIZO OLAECHEA, José. El principio de legalidad. Horizonte, Lima, 2000.

VEGAS TORRES, Jaime. La presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución en el proceso penal español. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1992.

VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. “La detención y la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Gaceta Jurídica, Lima, octubre de 2013.

VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. La presunción de inocencia en el proceso penal peruano. Un estado de la cuestión. Gaceta Jurídica, Lima, 2015.

ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Política criminal. Jurista, Lima, 2009.

_____________________

* Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe