Del expediente judicial físico al expediente judicial electrónico

Beatriz A. FRANCISKOVIC INGUNZA*

RESUMEN

La autora analiza la evolución del expediente judicial, desde el surgimiento del expediente cosido hasta la actualidad, donde ya se habla de un expediente judicial electrónico. Empero, señala que con este último aún se está empezando, ya que se requiere del apoyo de otros factores digitales como la firma digital, el Documento Nacional de Identidad electrónico, la casilla electrónica, software específico y contar con acceso a internet.

MARCO NORMATIVO

TUO del Código Procesal Civil, Res. Min. Nº 010-93-JUS (28/07/1993): art. 136.

TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D. Sup. Nº 017-1993 JUS (03/06/1993): arts. 169, 170, 171 y 174.

PALABRAS CLAVE: Expedientes físico / Expediente electrónico / Actos procesales / Proceso judicial

Recibido: 13/02/2018

Aprobado: 13/03/2018

INTRODUCCIÓN

Desde el 30 de julio del año 2008, con la ejecución del servicio de notificaciones electrónicas (Ley Nº 27419, Ley sobre notificaciones por correo electrónico, y Resolución Administrativa Nº 214-2008-CE-PJ), el remate judicial y las simplificaciones administrativas, de alguna manera, se dio inicio a la era electrónica del Poder Judicial, hasta que recién el día 14 de noviembre de 2017 (diez años después) se viene implementando el expediente judicial electrónico (EJE). Este tema será desarrollado posteriormente.

La inquietud que motiva el presente comentario parte del cuestionamiento en conocer, ¿de qué manera o cómo se desarrollaban, estructuraban o compaginaban los procesos judiciales cuando no existían o no se constituían los expedientes judiciales físicos? ¿De dónde y desde cuándo se origina la formación del expediente judicial físico cosido cuando no existía el fáster, ni las grapas, ni el anillado? ¿Y, posteriormente, a pesar de existir esos útiles de escritorio, por qué se sigue haciendo uso del expediente judicial cosido?

Todas estas inquietudes serán contestadas a lo largo de este comentario. Por ello, para mejor comprender se desarrollará sobre qué es el expediente, la ubicación en el tiempo y espacio de los procesos judiciales escritos, cómo se encontraba regulado en las leyes orgánicas del Poder Judicial de nuestro país, así como en los códigos procesales a través de los años, hasta el plan piloto del expediente judicial electrónico.

I. ¿QUÉ ES EL EXPEDIENTE JUDICIAL?

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término expediente deriva del latín expediens-entis, part.act.de expedire, que significa soltar, dar curso, convenir, y significa: asunto o negocio que se sigue sin juicio contradictorio en los tribunales, a solicitud de un interesado o de oficio. Conjunto de todos los papeles correspondientes a un asunto o negocio. Señaladamente hablando de la serie ordenada de actuaciones administrativas y también de las judiciales en los actos de jurisdicción voluntaria. Conjunto de calificaciones e incidencia en la carrera de un estudiante. Relación de trabajos realizados por un funcionario o empleado (DRAE, s/f).

De estas definiciones, la que se encuentra relacionada con el tema a tratar es aquella que señala que el expediente viene a ser aquel conjunto de todos los papeles correspondientes a un asunto o negocio así como la que se refiere que viene a ser una serie ordenada de actuaciones administrativas y también de las judiciales en los actos de jurisdicción voluntaria.

De una lectura de los antiguos códigos o leyes de ejecución civil se advierte que se utilizaba el vocablo proceso por expediente, cuando vienen a ser términos y expresiones distintas. Como se observará posteriormente, algunos títulos de dichos cuerpos normativos denominaban la formación del proceso, cuando debería referirse a la formación del expediente.

Así:

El proceso es el conjunto sistematizado de actos procesales realizados por el juez, las partes o interesados (según se trate de proceso contencioso o no contencioso) por los auxiliares de justicia, terceros llamados (como testigos, peritos, etc.) necesarios para componer o prevenir la litis; y que estos actos se realizan conforme a normas (procedimiento) preestablecidas. El expediente, es el conjunto de escritos, actas, resoluciones, actuaciones, diligencias judiciales y en orden cronológico, debidamente foliado, precedido de una carátula. El expediente es el aspecto externo del proceso. Se puede formar varios cuerpos o tomos, si es voluminoso el expediente, pero la foliación no se innova, sino que es correlativa. El expediente es el continente y el proceso es el contenido. (Ticona, 1991, p. 255)

El proceso judicial viene a ser aquel conjunto de actos jurídicos procesales ordenados, coherentes que tienen un inicio y un fin. Se inicia con el ejercicio del derecho de acción que se materializa con la presentación de la demanda, la que contiene un pedido o varios pedidos concretos, claros y precisos así como la causa y el fundamento de estos, como con el ofrecimiento de los medios probatorios, se continua con el desarrollo del proceso y, generalmente concluye con una sentencia o, excepcionalmente, con un auto que pone fin al proceso.

El expediente judicial viene a ser la exteriorización de cada uno de los actos procesales materializados en un documento, es decir, la demanda con sus anexos se presenta por escrito, lo que resuelva el juez se adjunta a dicho escrito así como los cargos de notificación, las actas de las audiencias, los escritos, las resoluciones, etc., se van uniendo de manera real y material en un conjunto de documentos que viene a formar de lo que se denomina el expediente judicial.

No cabe duda de que el expediente judicial constituye una exteriorización o materialización de todo el desarrollo del proceso, de donde se puede obtener una visión y conocimiento del caso en particular. El expediente cumple con la

[I]mprescindible tarea de garantizar la fe y conservación de los actos, de las pruebas, en fin de la vida de un proceso judicial (…) estos adminículos ofrecían, ya para siempre, las características de confiabilidad, preservación, maniobrabilidad, desgloce; en suma intangibilidad y que mantiene vigente el aforismo lo que no está en el expediente está fuera del mundo, se usa y rehúsa en casi todo el mundo, sustentando únicamente en la costumbre. (Franciskovic, 2014, p. 1)

Otra reflexión a la que nos lleva el presente comentario se refiere a que antiguamente no existía la escritura y, por ende, el proceso judicial se desarrollaba de manera oral, con ritos y formalidades.

Siguiendo a Priori (2010), se puede afirmar que:

[L]a oralidad existe desde el momento mismo en que el hombre siente la necesidad de comunicarse, la escritura en cambio supone mayores grados de organización y conocimiento, el establecimiento de un alfabeto y de medios de difusión del mismo. A ello debe agregarse que la difusión del papel, gran aliado de la forma escrita de comunicación, se da en Europa recién hacia el siglo XIV. (p. 124)

Es así que, posteriormente, con la aparición de la escritura, las peticiones, las actas y resoluciones se expedían por escrito y, estando que no existían otros medios o útiles de escritorio como el fáster, el engrapador o perforador, por ejemplo, el ser humano se encontró con la necesidad, de alguna manera, de poner orden a dichos escritos que eran presentados por las partes así como de las resoluciones expedidas por el juez, dentro de un proceso judicial.

La única manera de mantener en orden, distinguiendo y sin confundir cada uno de los casos de los justiciables, es que surgió la necesidad de confeccionar y elaborar el expediente cosido. Cada escrito presentado era cosido con sus anexos y con la resolución respectiva, y para diferenciarlo de otro justiciable, a cada expediente se le consignada un orden correlativo. Para el cosido de un expediente se requiere de un punzón, aguja en punta roma, pabilo y tijeras. Sobre la demanda con sus anexos, por ejemplo, se hacen tres agujeros, que son por donde ingresará la aguja con el hilo pabilo. Así, poco a poco, se agregarán otros escritos o resoluciones debidamente cosidos y foliados en orden correlativo.

Sin duda, el aforismo “lo que no está en el expediente está fuera del mundo”, se usa y se reúsa en casi todo el mundo (Franciskovic, 2014, p. 1).

De la investigación realizada, respecto al origen o surgimiento del expediente cosido, se ha encontrado que esta forma “se usó desde la Baja Edad Media” (García & Fernández, 1999, p. 152). Sin encontrar de manera exacta y fidedigna el lugar ni época exacta de su aparición.

Siguiendo a García & Fernández (1999) se puede afirmar que la unión de los documentos relacionados con una misma petición o asunto, incluyendo la resolución, si bien era habitual en los procedimientos judiciales, al menos en la Baja Edad Media, no fue frecuente en la documentación municipal hasta entrando el siglo XVI, y esto solo en las grandes ciudades. Los escribanos concejiles tenían el referente de los protocolos notariales en donde las escrituras iban cosidas, unas detrás de otras siguiendo un criterio cronológico. Esto poco les alentaba a formar una unidad documental con la petición, los informes, y el acuerdo del órgano municipal, manteniendo, por lo general, si se conservaban, cada documento separado de los demás. La influencia del procedimiento judicial, mucho más regulado al ser heredero del Derecho Romano, supondrá la traslación de la idea del procedimiento, como conjunto documental homogéneo, a la administración local (pp. 153 y 154).

Para aproximarse, en algún sentido, a determinar en dónde y cuándo surge el uso del expediente judicial, resulta de vital importancia centrarnos en la historia y, sobre todo, en la evolución del proceso, para determinar cuándo se desarrollaba de manera oral y desde cuándo por escrito.

II. BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCESO

En la época del Derecho romano la organización judicial era

[L]a encargada de dirimir las controversias, pero para que la autoridad no obre sin control y arbitrariamente, se determinaron las formas según las cuales los distintos procesos serían ajustados, seguidos y juzgados, estas formas son las que constituyen el procedimiento (…) Tres sistemas de procedimiento se sucedieron en Roma: el de las acciones de la ley, el sistema formulario y el procedimiento extraordinario. Sin que esto quiera decir que podamos poner una muralla entre uno y otro periodo, pues restos de un sistema se filtran en el que sigue y en este se ve aún influencias del que precedió. (Godenzi, 2010, p. 381)

En los dos primeros la instancia está dividida en dos fases: la inicial –in iure– se desarrolla ante el magistrado, la segunda –in iudicio, ante el juez–, en la cognitio extraordinaria ya no hay esta división, ni la litis contestatio que cerraba la primera etapa de la instancia. El sistema de las acciones de la ley se caracterizaba por la solemnidad de los actos y de las palabras que se efectúan con el concurso del magistrado, a estas solemnidades se les llama legis actiones, cumplidas estas las partes se dirigen a los presentes tomándolos como testigos –litis contestatio– y el magistrado las envía ante un juez para que estudie el litigio y dicte sentencia. En el segundo sistema –el formulario– el papel del magistrado consiste en redactar un instructivo o fórmula, que lleva la designación del juez y la determinación de sus poderes. En el tercer sistema –cognitio extraordinem– el estado imparte la justicia, esta se burocratiza, el magistrado conoce toda la instancia aunque frecuentemente delega en el juez esa tarea. El procedimiento oral es substituido por el escrito, la justicia ya no se imparte gratuitamente, todo el personal que interviene en ella es retribuido.

a) La legis actiones. Con este sistema principia el Derecho Procesal romano, contiene en alto grado las características de una civilización ruda y en su infancia; el simbolismo material, un ritual de pantomimas y palabras consagradas lo caracterizan. El carácter general de estas fórmulas orales, hasta donde las fuentes nos lo permiten conocer, es que contenían una afirmación o una negación referente al derecho o al hecho de la persona misma que las pronunciaba, de donde se seguía que este procedimiento excluía toda representación. Las acciones de la ley se cumplen in iure, siendo necesaria la presencia del magistrado, pues este habla y obra, pero no podía, fuera de las cinco acciones, dar o rehusar una acción. En este sistema priva la dominación patricia y la influencia pontificial, tiene vigor hasta que se votó la Ley Aebutia en 126 A.C. (Godenzi, 2010, p. 381).

El procedimiento de la legis actiones fue sustituido por el formulario creado por la lex aebutia y la ley Julia judiciorum privatorum que reemplazaron las fórmulas sacramentales por la fórmula escrita elaborada por el pretor mediante la colaboración de las partes, con el objeto de precisar los límites de la controversia (…). La fórmula estaba constituida por varias partes: la intentio, que resumía los fundamentos de la demanda; la demostratio o explicación previa de los hechos en caso de incertidumbre de la intentio; la adjudicatio que facultaba al juez para constituir nuevos derechos en las acciones divisorias, y la condemnatio o advertencia al juez de su obligación de condenar de conformidad con los supuestos realizados en la intentio. (Alzamora, 1974, p. 40)

b) El procedimiento formulario. Este es el segundo sistema de procedimiento que forma el ordo iudiciorum privatorum, obra maestra del Derecho romano. Se caracteriza frente al anterior sistema por la sustitución de las solemnidades orales, por la redacción de una fórmula escrita donde se resumían los términos de la controversia y se designaba al juez, a la vez que se le daban las instrucciones para que emitiera su sentencia una vez examinadas las pruebas y oídos los alegatos de las partes. Es grande la importancia de este sistema por estar despojado de los ritos y solemnidades del anterior, además, era aplicable tanto a ciudadanos como a peregrinos. Es importante por la forma en que se desarrolló el procedimiento, creando gran número de acciones, excepciones y recursos, muchos de los cuales han pasado al Derecho Procesal moderno (Godenzi, 2010, p. 384).

c) El procedimiento extraordinario. Este procedimiento comenzó a producirse en el anterior sistema en los casos en que no podía tener lugar una instancia regular, como cuando el magistrado conocía de las disputas relativas a fideicomisos, problemas entre alieni iuris y sui iuris, reclamaciones de honorarios. Al final de la época clásica se multiplicaron las cognitiones extraordinariae y Diocleciano suprimió las últimas aplicaciones del procedimiento formulario. El procedimiento se desarrollaba como sigue: a petición el actor se ordena al demandado que comparezca mediante la evocatio, que podía hacerse por edictos; o evacatio litteris cuando se trataba de jurisdicción voluntaria; posteriormente se sigue el procedimiento por libellos, documento en que el actor fija su pretensión y se hace llegar al demandado para que se allane o produzca el libellus contradictionis. El proceso se abre con la presentación de las partes ante el magistrado o ante el juez por él señalado; el actor expone su causa –narratio– y el demandado le opone sus objeciones –contradictio–; a continuación las partes ofrecen juramento –ius iurandum de calumia– de que intentan el juicio - por pensar que el derecho les asiste; en seguida los abogados fijan las pretensiones de sus clientes y el juez los admite a que prueben sus alegatos. Terminadas estas actuaciones el juez dicta sentencia en voz alta, esta puede ser absolutoria o condenatoria y no tiene carácter pecunario necesariamente, sino que puede imponer que se realice la prestación que era objeto de la obligación primitiva (Godenzi, 2010, p. 394).

Nuestro sistema proviene del greco-romano, sin embargo, no hay que perder de vista que “el procedimiento extraordinario deja sus huellas en el procedimiento procesal moderno, pues en él principia la burocratización de la justicia, el estado la imparte como un deber que le corresponde. Los jueces que designa el magistrado no son elegidos por las partes, sino que derivan sus funciones del poder del magistrado; el personal que interviene en la administración de justicia debe ser retribuido. El actor ya no notifica al demandado, sino que esta tarea corresponde al exsecutor, si el demandado desea defenderse, debía presentar un libellus contradictionis. El procedimiento se torna escrito, se levantan actas de las sesiones, lo que aumenta el costo del proceso (Godenzi, 2010, p. 396).

En el procedimiento extraordinario, que corresponde a la segunda época de la evolución procesal romana, se suprimió la primera fase y el juez conocía y tramitaba la cuestión íntegramente. En la época de Justiniano, la demanda tenía que presentarse por escrito; el demandado era citado por un oficial público y estaba obligado a apersonarse (…). A partir de la caída del Imperio Romano de Occidente por influencia de los pueblos bárbaros, se originaron nuevas formas procesales que comprenden tres periodos: el germánico (hasta el siglo V), el franco (hasta el siglo XIII) y el feudal (después del siglo XII hasta la recepción) (…) el proceso germánico, que significó una evidente regresión, si se lo compara con el proceso romano, se caracterizó por su excesivo privadismo con un sentido de combate o lucha entre las partes y la reducida intervención de la autoridad judicial (Alzamora, 1974, p. 42).

La coexistencia de la legislación romana y de la germana, originó la fusión de ambas a través de un largo periodo histórico en el que influyeron razones de orden social y político. La iglesia, que iba extendiendo su jurisdicción sobre asuntos cada vez más numerosos, empleó las normas del Derecho romano por el sentido universalista que las caracterizó, pero sin prescindir, por circunstancias históricas y locales, de la influencia del Derecho germano. Después de varios ensayos de sistematización, apareció el Specullum judicial de Guillermo Duranti (1271-1286) que es al Derecho Procesal lo que la Glosa ordinaria de Acuario a la ciencia jurídica en general. El proceso romano canónico se caracterizó por su privadismo, por sus numerosos incidentes y trámites de los que derivó su excesiva dilatación, y por el valor de presunción que se atribuyó a la cosa juzgada (Alzamora, 1974, p. 44).

Retrocediendo en el tiempo, es necesario anotar que el proceso de los pueblos germánicos era esencialmente oral y público, dado que no conocían la escritura. Recordemos, además, que en esta época el juicio era realizado fundamentalmente sobre la base de ordalías o frente a una asamblea popular. Inicialmente, la situación en Roma no fue tan distinta, pues tanto el proceso per legis actiones, como el proceso per formulas eran procesos esencialmente orales, al punto que incluso la sentencia era dictada a viva voz. Aunque ya en el proceso formulario se van introduciendo algunos aspectos escritos, se mantiene, en esencia, oral. En ese sentido, debía el juez apreciar e investigar los hechos, existiendo la obligación de mantenerse durante todo el proceso. Es la cognitio extra ordinem más bien un proceso escrito (Priori, 2010, p. 124).

Cuenca Humberto, citado por Priori (2010), señala que estas características del proceso ítalo-canónico son resumidas críticamente con las siguientes palabras

Desde entonces el proceso, que antes era un conjunto de actos vivos, se convierte en un expediente de actas muertas: parece forjado, no para investigar la verdad, sino para convencer a los litigantes de la exactitud de la sentencia. Lo que el proceso gana en precisión, lo pierde el juez en libertad. (p. 125)

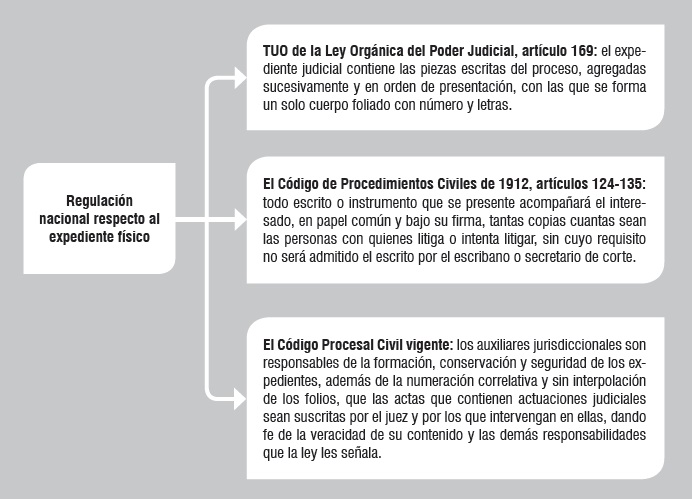

III. REGULACIÓN NACIONAL RESPECTO AL EXPEDIENTE FÍSICO

Después de una ardua labor sin encontrar datos muy fidedignos para saber de dónde proviene o dónde surgió el origen del expediente judicial cosido, se pasará a precisar qué regulaba o establecían las leyes orgánicas del Poder Judicial con el transcurso del tiempo así como los códigos procesales respectivos.

1. La Ley Orgánica del Poder Judicial a través del tiempo

La Ley Orgánica del Poder Judicial fue expedida por la Ley Nº 1510, la que publicó la Ley del Notariado y el Código de Procedimientos Civiles (posteriormente analizado). Esta ley orgánica empezó a regir desde el 28 de julio de 1912.

Fue derogada por el Decreto Ley Nº 14605, Ley Orgánica del Poder Judicial del 25 de julio de 1963. Este decreto ley, en lo que respecta al expediente, establecía lo siguiente: Capítulo III. Secretarios de Juzgado, artículo 233: “son obligaciones de los Secretarios de Juzgado (…) 17: Poner en cada expediente una carátula en que se exprese el nombre de las partes, el juez que conoce del asunto, la naturaleza y objeto de esta, la fecha en que se comienza y el número que le corresponde en el libro de ingresos de causas”. En el inciso 20: “cuidar de los expedientes y documentos que giren a su cargo, conservándolos y cuestionándolos, siendo responsable por su pérdida o por mutilaciones y alteraciones que en ellos se hicieran”. En el inciso 22: “cuidar de que la foliación de los expedientes se haga por orden sucesivo de presentación de los escritos y documentos; y que las resoluciones se numeren en orden correlativo” y el inciso 33: “conservar los expedientes debidamente registrados en casilleros o archivos, clasificándolos por orden alfabético siguiendo el primer apellido del demandante”.

Expresamente no se señala en absoluto respecto al cosido del expediente, es decir, el de hacer uso del punzón, el hilo pabilo, de la aguja punta roma y la tijera.

Ticona (1991), señala, que según el artículo 233 inciso 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa época,

[E]l expediente se forma: i) con la demanda o solicitud, según se trata de proceso de contenciosos o no contencioso; además, los recaudos de aquella; ii) va precedida de una carátula, donde se registra: a) nombre del distrito judicial; b) nombre del Juzgado; c) naturaleza del proceso; d) número del expediente, en la parte superior; e) nombres del demandante y demandado; f) materia del proceso; g) nombre del juez que se avoca; h) nombre del secretario; i) fecha de iniciación del proceso; j) fecha de resolución final (de la sentencia consentida o ejecutoriada); iii) la agregación de las piezas es ilimitada, en forma ordenada y cronológica, debidamente foliadas con números en letras; se puede formar varios cuerpos o tomos, con numeración siempre correlativa. (p. 256)

Posteriormente, este Decreto Ley Nº 14605 fue derogado por el Decreto Legislativo Nº 767, Ley Orgánica del Poder Judicial, la que entró en vigencia el 1 de enero de 1992, con excepción de sus Disposiciones Finales y Transitorias vigentes desde el 4 de diciembre de 1991.

Este decreto legislativo, establecía dentro del Título I, Capítulo V –expediente judicial– lo siguiente: artículo 169 Contenido: Formalidad “el expediente judicial contiene las piezas escritas del proceso, agregadas sucesivamente y en orden de presentación, con las que se forma un solo cuerpo foliado con número y letras”. Artículo 170. Identificación del expediente. “Para cada proceso se organiza un expediente que se identifica con el número correlativo del órgano jurisdiccional correspondiente. En los casos que establece la ley se organizan anexos y cuadernos adjuntos”. Artículo 171. Acceso a los expedientes. “Las partes, sus apoderados o sus abogados, tienen acceso a los expedientes en giro, con las excepciones que establece la ley. En ningún caso son retirados del despacho judicial, salvo los casos permitidos por la ley. Artículo 174. Inamovilidad del expediente de la Sala o Juzgado. Los expedientes, libros, archivos y demás implementos necesarios, pertenecen a la Sala o Juzgado, no pudiendo ser retirados del mismo, salvo autorización del magistrado competente.

Posteriormente, el Decreto Ley Nº 25869 del 18 de noviembre de 1992, que entró en vigencia el 26 de noviembre de ese mismo año modificó varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sin alguna novedad en lo que respecta al expediente.

Después, mediante el Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, publicado el 3 de junio de 1993, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cuanto al expediente, se mantiene el contenido de los artículos 169, 170, 171 y 174.

2. El Código de Enjuiciamientos en materia civil

Es importante precisar que la legislación procesal española rigió hasta después de la independencia del Perú. La Constitución de 1834 encomendó a la Corte Suprema la preparación de proyectos de los nuevos códigos, tarea que cumplió el jurista Manuel Lorenzo Vidaurre, cuya obra no alcanzó sanción legislativa. Durante la Confederación Perú-Boliviana se aplicó el Código de Enjuiciamientos Civiles de Santa Cruz, y disuelta aquella volvieron a regir las leyes españolas. Ante la necesidad de que el país contara con su propia legislación civil y procesal, por ley del 9 de octubre de 1845 se constituyó una comisión encargada de formular los respectivos proyectos (Alzamora, 1974, p. 49).

Fue precisamente en 1845 que se inició en el Perú un proceso dirigido a conseguir la codificación. (…) El 9 de octubre de 1845, el Presidente del Perú, Ramón Castilla, promulgó una ley que ordenaba el establecimiento de una comisión de siete personas designadas por el Gobierno para redactar diversos códigos en el plazo de 2 años. La comisión designada empezó su trabajo el 2 de enero de 1846 y a fines del mismo año entregó un proyecto de código de enjuiciamiento civil, tras lo cual se dio a la tarea de formular el proyecto de código civil. (…) Para reimpulsar la codificación, una ley del 21 de diciembre de 1849 creó una nueva comisión destinada a revisar los proyectos de código de enjuiciamiento y civil de 1847, y de reservar, en un plazo de 3 meses, los artículos que debían ser discutidos por el Congreso. (…) El designio era proceder a la promulgación inmediata del resto no reservado. La Comisión revisó ampliamente los proyectos; y el Presidente Castilla promulgó los dos proyectos, el de código de enjuiciamiento civil y el de código civil, por decreto del 22 de noviembre de 1850, para que rigieran desde siete meses después y entretanto se los editara. (…) El sucesor de Castilla, José Rufino Echenique, a principios de 1851 y poco después, la ley del 7 de junio de ese año, dispuso la suspensión de los efectos del decreto de promulgación de los códigos. (Guzmán, 2001)

Terminada la revisión, por ley del 29 de diciembre de 1851, promulgada por el presidente General Echenique se dispuso la vigencia de ambos códigos a partir del 28 de julio de 1852 (Alzamora, 1974).

De una lectura del Código de Enjuiciamientos en materia civil se puede observar que en 17 oportunidades se hace referencia a la expresión expediente, empero, no se señala cómo se forma o constituye aquel, máxime si el artículo 579 prescribe que la demanda debe interponerse por escrito, cuando la materia del pleito exceda de doscientos pesos, y de palabra, cuando no exceda de esta cantidad. En el primer caso conoce de la demanda el juez de primera instancia competente; en el segundo, el juez de paz; mientras que el artículo 581 señala que “la demanda debe estar concebida en estilo claro y respetuoso; y determinar de un modo preciso el objeto a que se refiere”.

3. El Código de Procedimientos Civiles de 1912

El Código de Procedimientos Civiles de 1912, que tuvo vigencia en el Perú durante 80 años, siempre ha sido considerado como una copia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, de 1881, incluso hasta en el aspecto numérico de las disposiciones (Parodi, 2005, p. 1).

En 1904, un grupo de juristas ilustres constituyó un Comité de Reforma Procesal que entregó al Gobierno el 14 de setiembre de 1909 los proyectos de Código de Procedimientos Civiles, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley del Notariado que fueron aprobados por la Ley Nº 1510 del 15 de diciembre de 1911 (Alzamora, 1974, p. 50).

Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Perú desde el 28 de julio de 1912 por medio de la Ley Nº 1510 (Quiroga, s/f, p. 41), establecía al respecto: dentro del Capítulo VI, Título V. Formación y entrega del proceso, desde el artículo 124 a 135, lo siguiente: el artículo 124 señalaba que “todo escrito o instrumento que se presente acompañará el interesado, en papel común y bajo su firma, tantas copias cuantas sean las personas con quienes litiga o intenta litigar, sin cuyo requisito no será admitido el escrito por el escribano o secretario de corte”.

El artículo 130, prescribía: “los procesos se conservarán en la secretaría o escribanía, donde podrán examinarlos las partes o sus abogados, siempre que les convenga. El artículo 131: Solo se entregará a las partes el proceso para el efecto de preparar el alegato, la expresión de agravios, la solicitud fundando el recurso de nulidad contra una sentencia y las respuestas a los escritos mencionados. El artículo 132: “en los casos a que se refiera el anterior artículo, se entregará el proceso a un procurador, quien otorgará recibo. En los lugares donde no hay procurador, el proceso se entrega, en los mismos casos, a abogados y bajo de recibo”.

Se advierte que ni el Código de Enjuiciamientos en materia civil de 1852 ni el Código de Procedimientos Civiles de 1912 señalan algo expreso y relacionado con la formación del expediente, solo se hace referencia a cómo se debe presentar los escritos y quién debe conservar o custodiar los expedientes y que estos pueden ser entregados a las partes del proceso o al abogado dejando una constancia de recibido.

Posteriormente, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas mediante el Decreto Ley N° 21773 del 18 de enero de 1977 modifica varios artículos del Código de Procedimientos Civiles, entre los artículos referidos al tema que nos concierne se encuentran estas modificaciones:

El artículo 124 señala: “de todo escrito o instrumento que se presente acompañará el interesado, en papel común y bajo su firma, tantas copias cuantas sean las personas con quienes litiga o intenta litigar, sin cuyo requisito no será admitido el escrito por el secretario de corte o de juzgado. Se exceptúan de esta disposición los escritos sobre apremio o rebeldía, fijación de día para la ejecución de algún acto y señalamiento o suspensión de vistas. En caso de impedimento, la firma del interesado puede sustituirse por su huella digital y la firma de otra persona a su ruego, dejándose constancia por el secretario”; mientras que el artículo 131 señalaba lo siguiente: “los procesos se conservarán en la secretaría correspondiente donde podrán examinarlos las partes o sus abogados. En ningún caso se entregarán los autos a las partes o a sus abogados, bajo responsabilidad”.

El artículo 14 del presente decreto ley, también, en cuanto a los artículos que nos interesa, dispone la derogación de los artículos 130, 132, 133, 134.

Posteriormente, recién con el Decreto Legislativo Nº 127 del 12 de junio de 1981 se modifican algunos artículos del Código de Procedimientos Civiles.

El artículo 2 de este decreto legislativo restituye el artículo 130 derogado por el Decreto Ley N° 21773 del 18 de enero de 1977. El contenido de este artículo era el siguiente: artículo 130 “Todos los expedientes judiciales serán numerados correlativamente, en serie continua, por el Secretario de Juzgado que los tenga a su cargo. En los casos de recusación o de excusa del respectivo Secretario de Juzgado, el que lo reemplace pondrá la numeración pertinente, dentro del orden de los procesos que tenga en su oficio, cancelando la numeración anterior. Cuando se tramiten incidentes en cuaderno separado, estos llevarán la misma numeración del principal con la indicación adicional de la que le toque como incidente del respectivo proceso. Desde este año se deroga la posibilidad de entregar los procesos (expedientes) a las partes”.

Según Quiroga (s/f) “el Código Procesal Civil aprobado por el Decreto Legislativo N° 768, modificatorio del Decreto Legislativo Nº 767 y a su vez modificado por los Decretos Leyes Nºs 25940 y 25869, lo que dio lugar, antes de su entrada en vigor, a la necesidad de un Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 010-93-JUS. (Quiroga, s/f, p. 41) Así como la dación del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil (Resolución Ministerial Nº 10-93-JUS Promulgado).

4. El Código Procesal Civil vigente

Un Código Procesal actual no puede ignorar que el proceso es una institución de Derecho Público mediante la cual el Estado cumple la que quizá es su más alta función: la de administrar justicia. Si bien es cierto que el proceso civil se inicia a instancia de parte reclamando la declaración o el reconocimiento de un derecho legítimo, no es menos cierto que la paz social se altera con el conflicto y que es deber del Estado ponerle fin. Es por ello que en la nueva legislación que viene produciéndose se incluyen ciertas reglas como la del impulso oficial del proceso, la relativa a la conciliación previa de las partes, la restricción de las nulidades a aquellas realmente graves para evitar dilaciones innecesarias y la dotación al juez de las facultades suficientes para asegurar la lealtad y la probidad de las partes en el transcurso del litigio, sin olvidar que una verdadera reforma debe atender determinados principios procesales, de cuya validez la ley escrita es solo una expresión, entre ellos los de inmediación y oralidad que tienden a un proceso breve, ágil y certero (Parodi, 1989, p. 137).

Nuestro vigente Código Procesal Civil prescribe respecto al expediente judicial, lo siguiente. Dentro de la sección tercera-Actividad Procesal, Título I. Forma de los actos procesales, Título II. Formación del expediente, específicamente el artículo 136- expediente: “los auxiliares jurisdiccionales son responsables de la formación, conservación y seguridad de los expedientes. Cuidarán, además, de la numeración correlativa y sin interpolación de los folios, que las actas que contienen actuaciones judiciales sean suscritas por el juez y por los que intervengan en ellas, dando fe de la veracidad de su contenido y las demás responsabilidades que la ley les señala. La interpolación en la numeración correlativa solo es procedente por resolución autoritativa del juez y bajo su responsabilidad”. Artículo 137- custodia del expediente: “el expediente se conserva regularmente en la oficina del Secretario de Juzgado, o de la Secretaría de la Sala o en la oficina del juez. El expediente podrá ser trasladado a un lugar distinto solo en los casos previstos por la ley o por resolución autoritativa del juez, fijándose el plazo respectivo. Artículo 138: examen de los autos: “las partes, sus abogados y sus apoderados pueden examinar los expedientes judiciales en el local en que se conservan, pudiendo tomar nota de su contenido.

IV. EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

El EJE es la gestión de los procedimientos, actos procesales y gestiones del despacho judicial que giran en torno a un proceso judicial específico, que se desarrollan sobre medios electrónicos seguros, dejando atrás los problemas del trámite documentario del expediente judicial físico (Rodríguez Angobaldo Abogados, 2017, p. 3).

¿Podemos señalar que en el Perú existe el Gobierno electrónico? El Gobierno Electrónico (eGov) es definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el uso de las tecnologías de información y la comunicación (TIC) por parte del Estado para brindar servicios e información a los ciudadanos. Sin duda alguna, la adaptación a la era digital influye directamente en el proceso de desburocratización, lo cual trae como consecuencia la eficiencia y eficacia en la capacidad de intercomunicación entre diversos agentes, superando barreras materiales, financieras y geográficas en la prestación de los servicios públicos al ciudadano (Rodríguez Angobaldo Abogados, 2017, p. 2).

Considero que recién estamos empezando con la era digital en lo que al expediente judicial se refiere, ya que para esto se requiere del apoyo de otros factores digitales como la firma digital, el Documento Nacional de Identidad electrónico, la casilla electrónica, software específico y contar con acceso a internet.

En nuestro país, mediante la Resolución Administrativa Nº 228-2017-CE-PJ del 26 de julio de 2017, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone la implementación del Expediente Electrónico en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, a nivel nacional y en todas las especialidades, señalándose que en una primera etapa (piloto) 2017 estarán involucrados las especialidades comercial, tributario y de mercado y laboral con la nueva Ley de Trabajo.

Según esta resolución, igualmente se publica el Reglamento del Expediente Judicial Electrónico que será de uso obligatorio en los órganos jurisdiccionales donde funcione esta herramienta electrónica. El documento también aprueba el “Procedimiento de Ingreso de Documentos por Mesa de Partes”, así como los procedimientos macro del EJE denominados: “Calificación de la Demanda”, “Proveer Escritos”, “Elaboración de Resolución”, “Notificación de Resolución”, “Agenda Diaria”, “Elevación a Instancia Superior” y “Tramitación de Expedientes”. Este procedimiento regula la presentación de documentos electrónicos y físicos a través de la Mesa de Partes Electrónicas, Centro de Distribución General o Mesa de Partes física.

Mediante Resolución Administrativa Nº 302-2017-CE-PJ del 12 de octubre de 2017, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial faculta al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima para que disponga la implementación progresiva del EJE - piloto y señalar los órganos jurisdiccionales inmersos en las especialidades ya señaladas, de su jurisdicción, así como las fechas de entrada en vigencia.

Mediante Resolución Administrativa N° 678-2017-P-CSJLI/PJ del 15 de diciembre de 2017, se dispone la implementación del EJE en los juzgados 17,18, 19 y 20 desde el 19 de diciembre del año pasado.

Los requisitos para acceder al EJE consisten en: contar con acceso a internet, contar con casilla electrónica y firma digital. La documentación pertinente se presenta en la mesa de partes electrónica en archivo PDF firmado digitalmente, adjuntando el DNI electrónico, todos los anexos escanearlos en la opción OCR y firmarlos digitalmente. Se ingresa a la aplicación del portal web del Poder Judicial Sinoe, se ingresa número de casilla, la contraseña, el código capcha.

Según el magistrado More (2018) con el expediente electrónico se cerrarán los círculos de corruptela, pues expresó que:

[E]ste proyecto cubre dos elementos trascendentales en la función del despacho judicial: celeridad, porque los tiempos se acortan, y transparencia, porque ya no hay secretos. Algunos conocerán la información durante un periodo de tiempo y esa información secreta tiene un costo en el mercado negro. Con el expediente electrónico todos conocerán los resultados y ya no habrá secretos y perderá su valor en el mercado negro, cerrando así círculos de corruptela. (p. 1)

CONCLUSIONES

El expediente judicial viene a ser la exteriorización de cada uno de los actos procesales materializados en un documento, es decir, la demanda con sus anexos se presentan por escrito, lo que resuelva el juez se adjunta a dicho escrito así como los cargos de notificación, las actas de las audiencias, los escritos, las resoluciones, etc., se van uniendo de manera real y material en un conjunto de documentos que viene a formar lo que se denomina el expediente judicial.

De la investigación realizada, respecto al origen o surgimiento del expediente cosido, se ha encontrado que esta forma se usó desde la Baja Edad Media, sin encontrar datos verídicos ni fidedignos al respeto.

Siguiendo a García & Fernández (1999), se puede afirmar que: “La unión de los documentos relacionados con una misma petición o asunto, incluyendo la resolución, si bien era habitual en los procedimientos judiciales, al menos en la Baja Edad Media, no fue frecuente en la documentación municipal hasta entrando el siglo XVI, y esto solo en las grandes ciudades. Los escribanos concejiles tenían el referente de los protocolos notariales en donde las escrituras iban cosidas, unas detrás de otras siguiendo un criterio cronológico. Esto poco les alentaba a formar una unidad documental con la petición, los informes, y el acuerdo del órgano municipal, manteniendo por lo general, si se conservaban, cada documento separado de los demás. La influencia del procedimiento judicial, mucho más regulado al ser heredero del Derecho Romano, supondrá la traslación de la idea del procedimiento, como conjunto documental homogéneo, a la administración local (pp. 153 y 154).

La era digital del Poder Judicial de alguna manera se inició con la notificación del Poder Judicial, el remate judicial y, después de casi 9 años, con la implementación del expediente judicial electrónico.

En cuanto al expediente judicial electrónico, recién estamos empezando pues para esto se requiere del apoyo de otros factores digitales como la firma digital, el Documento Nacional de Identidad electrónico, la casilla electrónica, software específico y contar con acceso a internet, que en nuestro país también se viene iniciando.

Referencias

Alzamora Valdez, M. (1974). Derecho Procesal Civil. Teoría del proceso civil. (Quinta ed.). Lima: Sesator.

DRAE. (s.f.). http://dle.rae.es/?id=HIBt7mX.

Franciskovic R, A. (2014). Los expedientes judiciales. Experiencias de antaño y hogaño. Sapere (Sexta ed.). Recuperado de: http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_6/articulos/4_Los_expedientes_judiciales.Experiencias_de_antano_y_hogano.pdf.

García M. & Fernández, M. (1999). Los archivos municipales en España durante el antiguo régimen - regulación, conservación, organización y difusión. (Primera ed.). España: Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla - La Mancha.

Godenzi Alegre, J. (2010). Derecho Romano - Glosario de Principios Jurídicos. (Segunda ed.). Lima: Juan Baldeon.

Guzmán Brito, A. (2001). El tradicionalismo del Código Civil peruano 1852. Revista de estudios histórico-jurídicos. Recuperado de: https://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552001002300016.

Kluger, V. (2009). El expediente judicial como fuente para la investigación histórico-jurídica. Su utilidad para el estudio de la historia de la familia colonial iberoamericana. Revista Internacional de Historia Política e Cultura Jurídica. Recuperado el 29 de enero de 2018, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3373271700.

Monroy Gálvez, J. (s.f.). Relación sobre la prueba entre la oralidad y escritura en el proceso. Recuperado el 18 de enero de 2018, de https://www.uv.es/coloquio/coloquio/informes/ip23per.pdf: https://www.uv.es/coloquio/coloquio/informes/ip23per.pdf.

Monroy Gálvez, J. (1996 ). Introducción al proceso civil. Santa fe de Bogotá-Colombia: Temis - De Belaunde & Monroy.

More, H. L. (23 de noviembre de 2018). Sobre el Expediente Judicial Electrónico. (LaLeyTV, Entrevistador).

Parodi, C. (1989). Bases para la reforma del procedimiento civil peruano. Recuperado el 15 de enero de 2018, de http://publicacionesicdp.com/index.php/Revistas-icdp/article/viewFile/296/pdf: http://publicacionesicdp.com/index.php/Revistas-icdp/article/viewFile/296/pdf.

Parodi Remon, C. (2005). Activismo o garantismo judicial? Trabajo de investigación, 1 - 52. Lima.

Priori Posada, G. (2010). Del fracaso del proceso por audiencias a la necesidad de regular una auténtica oralidad en el proceso civil peruano. Thémis (58).

Quiroga León, A. (s.f.). Sobre la reforma del proceso civil. Ius et veritas.

Rodríguez Angobaldo Abogados. (31 de julio de 2017). Obtenido de http://er.com.pe/expediente-judicial-electronico/

Ticona Postigo, V. (1991). Curso de Derecho Procesal Civil I y II - Teoría general del proceso y disposiciones aplicables a todo procedimiento (Vol. 1). Lima: Universidad Nacional de San Agustín - Facultad de Derecho.

_____________________

* Abogada y magíster. Árbitro adscrito al OSCE, Arbitra Perú-Minjus y Consensos PUCP. Docente de las universidades Femenina del Sagrado Corazón, Ricardo Palma, Universidad Científica del Sur y ESAN. Asociada y abogada del Instituto Vida, Salud & Gestión S.R.L.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe