Predominio de la presunción de inocencia e in dubio pro reo frente a la insuficiencia probatoria y el esclarecimiento de la verdad. Acerca de la prueba de oficio

Teodorico CRISTÓBAL TÁMARA*

RESUMEN

El autor analiza los aspectos concernientes a la actuación judicial de la prueba de oficio y, al respecto, postula la prevalencia de los principios constitucionales de presunción de inocencia e in dubio pro reo por sobre los fundamentos procesales para el ejercicio de esta facultad otorgada al juzgador, ello en tanto que este advierta insuficiencia de la actividad probatoria de cargo, sea esta inexistente, incapaz e inocua o producto de ella se genere una duda razonable, siendo así corresponderá la absolución del acusado de manera categórica.

MARCO NORMATIVO

Constitución Política de 1993 (31/12/1993): art. 2, inc. 24, lit. e.

Código Procesal Penal, D. Leg. Nº 957 (29/07/2004): arts. II, inc. 1, y 385.

PALABRAS CLAVE: Presunción de inocencia/ In dubio pro reo / Duda / Insuficiencia probatoria / Prueba de oficio / Esclarecimiento de la verdad

Recibido: 30/01/2018

Aprobado: 13/02/2018

INTRODUCCIÓN

En nuestro sistema procesal penal el principio y garantía constitucional de la presunción de inocencia, reconocida en el apartado e del inciso 24 del artículo 2 de nuestra Constitución Política, es un mandato de optimización que debe ser respetado durante todo el proceso; una derivación de este principio es el in dubio pro reo. Estos mandatos, asimismo, los encontramos establecidos en el artículo II, inciso 1, del Título Preliminar del Código Procesal Penal (en adelante, CPP), el cual es categórico al establecer que: “Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario (…) En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado (…)” (el resaltado es nuestro). Siendo así, debemos afirmar, en primer lugar, que ante la existencia de cualquier duda en la secuela probatoria, el órgano jurisdiccional deberá absolver al imputado; en segundo lugar, lo fundamental para que un órgano jurisdiccional condene a una persona dentro de un proceso penal es una suficiente actividad probatoria, prueba suficiente, la cual deberá ser obtenida y actuada observando las garantías procesales y los derechos fundamentales de la persona.

En ese marco, realizaremos una apreciación crítica de la práctica de las pruebas de oficio por parte del órgano jurisdiccional, en tanto la fundamentación doctrinaria acerca de esta figura procesal se basa en que su finalidad radica en la obtención de conocimiento de los hechos con base en diferentes diligencias que en la etapa de investigación preparatoria no fueron realizadas o habiéndolas realizado resultan manifiestamente insuficientes; y su válida disposición en torno al esclarecimiento de la verdad, concordante con el concepto de solución justa.

Entonces, se genera la problemática alrededor de la realización de la prueba de oficio en tanto concurra una insuficiencia probatoria o haya una evidente duda con respecto a la responsabilidad del imputado con base en los elementos de prueba valorados en juicio. Nuestra posición –efectuando un adelanto– discurrirá en afirmar la prevalencia de los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo sobre los fundamentos o presupuestos para la actuación de una prueba de oficio, pues, la jurisprudencia y la doctrina han expresado decisivamente que la absolución debe ser categórica si se advierte insuficiencia probatoria de cargo, inexistente, incapaz e inocua para destruir la presunción de inocencia y el in dubio pro reo (duda razonable, insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia) de la persona encausada en un proceso penal como concreta plasmación paradigmática de un Estado democrático de derecho.

I. PRUEBA DE OFICIO

1. Concepto

En cuanto a esta figura procesal, según Miranda Estrampes (2013) citado por Neyra Flores (2015, p. 509) la prueba de oficio debe ser entendida como aquella prueba que en su momento no fue aportada u ofrecida por las partes inmersas en el proceso penal y cuya práctica es acordada de oficio por el juez o tribunal durante las sesiones del juicio oral con la finalidad de lograr un mejor esclarecimiento del objeto de prueba.

Parra Quijano (2006) afirma que no permitir en determinados casos que el juez decrete pruebas de oficio, es obligar al juez que decida sin conocimiento necesario que hubiera podido lograr con el decreto aludido, sobre todo si se tiene en cuenta que de acuerdo con el garantismo, el método que se sigue para evaluar las penas es rigurosamente inductivo y pensando siempre en la motivación, luego es muy difícil que el juez pueda realizar rigurosamente este itinerario si tiene vacíos cognoscitivos que no pudo llenar por un texto legal que le prohíbe el decreto de pruebas o por no romper el modelo ideal diseñado por el garantismo (Neyra Flores, 2015, p. 511).

A criterio de Talavera Elguera (2009, p. 51), la actividad probatoria de oficio se considera una excepción justificada al principio de aportación de parte. Ello en atención a una de las finalidades primordiales del proceso penal, como es el descubrimiento de la verdad (artículo 385, inciso 2, del CPP), en ese sentido, se comprende que, en ocasiones, la persecución de dicha finalidad puede exigir que la actividad probatoria de parte sea completada por la práctica de ciertos medios de prueba ordenados de oficio. Tanto más si de por medio se encuentra el interés público en la persecución penal, por lo que tomando en cuenta el principio de legalidad se justifica que el juez –en caso de que no haya podido aclarar suficientemente los hechos– ordene la práctica de otras pruebas.

2. Consideraciones doctrinarias acerca de la prueba de oficio

Doctrinariamente, se argumenta que la actividad probatoria está a cargo de las partes quienes deben aportar exclusivamente las pruebas, como manifestación del principio de aportación de parte elevado a la categoría de dogma o regla absoluta y en este contexto, el juez debe limitarse a formar la decisión sobre la base de dichas pruebas, esto es, del material cognitivo incorporado por las partes, adoptando en materia probatoria una actitud completamente pasiva.

Al respecto, Nieva Fenoll (2012, p. 231) refiere que existe una razón para considerar un aprisionamiento parcial de las pruebas de oficio como si solo fueran para lograr la condena de una persona. Se confunde lo “oficial” con lo “inquisitivo”, debe decirse que el juez al proponer la prueba, intenta simplemente esclarecer un hecho sin saber cuál será el resultado de la práctica de dicho medio de prueba dado que si lo supiera la prueba no tendría por qué practicarse. Esta actividad no tiene nada de inquisitiva; cuando nosotros nos referimos a lo inquisitivo, lo hacemos en razón a la existencia de un juez que acusa y juzga al mismo tiempo, y para estimar que esta actividad probatoria es inquisitiva habría que asumir al mismo tiempo que el juez acusa y dispone la práctica de oficio de medios de prueba cuando quizás puede estar haciendo todo lo contrario. En realidad, ni acusa ni intenta la absolución cuando propone prueba de oficio, simplemente pretende esclarecer los hechos, acercando su juicio lo máximo posible a la realidad de los mismos.

Por otra parte, Picó I Junoy (2007) opina que:

[S]i el objeto de todo proceso es que los jueces apliquen el derecho a unos concretos hechos, coartarles o restringirles de modo absoluto la iniciativa probatoria supone una limitación a la efectividad de la tutela judicial y a la postre a la búsqueda de la justicia, [y así también] la posibilidad de otorgar al juez penal la necesaria iniciativa probatoria en orden a facilitarle el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. (pp. 154-155)

De la misma forma Fernández López (2005) sostiene que:

[L]a decisión final sobre la práctica de dicha prueba [de oficio], encaminada a un mejor esclarecimiento de los hechos del proceso. De ahí que la prueba de oficio se deba contemplar como una facultad o poder del juez cuya única finalidad es comprobar la veracidad de las afirmaciones fácticas formuladas por las partes. (p. 336)

En una perspectiva contraria Espinoza Ramos (2016) sostiene contundentemente que:

[A] través de la prueba de oficio se busca que el juez de conocimiento lance un salvavidas al fiscal que resultó siendo no diligente para probar –de modo completo y suficiente– su caso, y con ello el juez se convierte en parte acusatoria y no neutral. (p. 332)

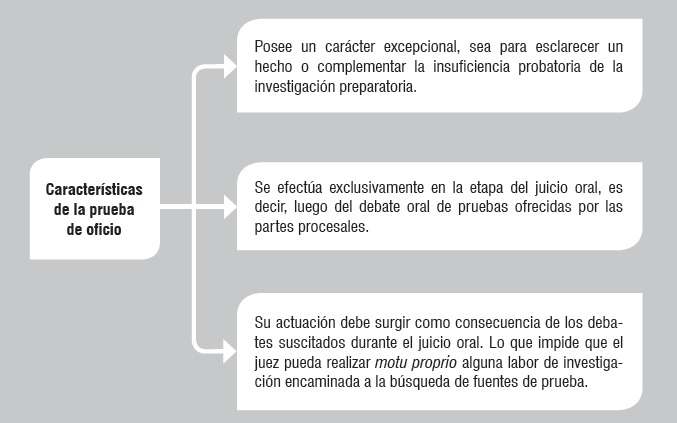

3. Características de la prueba de oficio

Según Oré Guardia (2016), se pueden extraer del análisis del artículo 385 del CPP de 2004 algunas características, entre las cuales se mencionan las siguientes:

• Posee un carácter excepcional, sea para esclarecer un hecho o complementar la insuficiencia probatoria de la investigación preparatoria. En estos supuestos la prueba de oficio debe estar abocada a demostrar los mismos hechos que las partes, a través de los medios de prueba, presentaron, [y] pretenden probar. Es decir, el juez penal no se puede extralimitar en la práctica de las pruebas ya establecidas por las partes dentro del proceso.

• La prueba de oficio se efectúa exclusivamente en la etapa del juicio oral, es decir luego del debate oral de pruebas ofrecidas por las partes procesales.

• La actuación de la prueba de oficio debe surgir como consecuencia de los debates suscitados durante el juicio oral. Lo que impide que el juez pueda realizar motu proprio alguna labor de investigación encaminada a la búsqueda de fuentes de prueba. (p. 474)

II. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1. Noción

Según Carmona (2002), citado por Villegas Paiva (2015, p. 69), “la presunción de inocencia es una situación legal del imputado en el proceso penal como una verdad interina, que se mantiene hasta tanto no sea sustituido por la sentencia de condena”. Es así que, Jaén Vallejo (2002) afirma que “hablar de presunción de inocencia (…) es referirse a un auténtico derecho fundamental” (p. 109).

El Tribunal Constitucional, en el expediente Nº 10107-2005-PHC/TC, caso Noni Cadillo López, ha sostenido que en cuanto a su contenido, el derecho a la presunción de inocencia comprende: a) el principio de libre valoración de la prueba; b) que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba; y, c) que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el tribunal la evidencia de la existencia no solo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción.

Asencio Mellado (2008) a su turno, considera que “el derecho fundamental a la presunción de inocencia se desenvuelve en las siguientes exigencias: a) la carga de la prueba, b) la exigencia de una actividad probatoria, y c) pruebas practicadas con todas las garantías” (p. 47).

La presunción de inocencia como principio cardinal del Derecho Procesal contemporáneo presenta un triple contenido (Escuela del Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, 2010):

• Como regla de tratamiento, la presunción de inocencia obliga a que el acusado sea tratado durante el desarrollo del proceso penal como inocente mientras no se declare su culpabilidad en una sentencia condenatoria.

• Como regla de juicio penal, la presunción de inocencia opera imponiendo la absolución del acusado tanto en los supuestos de ausencia total de prueba como en los supuestos de insuficiencia probatoria o duda razonable.

• Como regla probatoria, la presunción de inocencia exige que la carga de la prueba es del que acusa, la concurrencia de prueba, su condición de prueba de cargo, suficiencia y su legitimidad. (p. 7)

III. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO

1. Noción

El principio in dubio pro reo es una norma de interpretación de naturaleza procesal, específicamente, una regla de valoración de la prueba, que señala el criterio que debe asumir el juzgador –o los miembros de un jurado– en los supuestos de duda que no se pudieran resolver después de agotar todos los medios de prueba. En estos casos, se deberá decidir en el sentido más favorable al imputado.

Según Maier (1978)

[El] in dubio pro reo no [hace] referencia a un estado subjetivo del juzgador tras valorar la prueba (el estado de duda), cuyo carácter interno permite la fácil ocultación de la infracción de aquel principio y dificulta una impugnación fundada en la misma. (p. 248)

A su turno, Álvarez Pérez (2015) ha precisado que “[y]a la doctrina nacional e internacional ha sostenido que el in dubio pro reo deriva del principio general del favor rei (…) precepto rector y garantista consecuencia y manifestación de aquel principio de mayor alcance, el de favorabilidad” (p. 726).

El maestro Mixán (1978) citado por Lamas Puccio (2017) sostiene que

[El] in dubio pro reo es un corolario del principio madre que es el de la “presunción de inocencia”, y agrega que el valor cognoscitivo jurídico de la duda en el proceso penal radica en que no se ha logrado establecer fidedignamente ni la verdad ni el error respecto de la culpabilidad del procesado a causa de la insuficiencia de los elementos probatorios; en cuanto a su efecto, que viene a ser la absolución del procesado (…). (p. 157)

Al respecto, Mittermaeier (2006) enseña que:

[E]n el procedimiento de la acusación el juez tiene simplemente que decidir cuál de los dos, acusador o acusado, ha fundado mejor sus alegaciones; y si el primero no ha prestado la prueba completa de sus articulaciones, la absolución procede incontestablemente. (p. 421)

2. Componente esencial del in dubio pro reo: la duda

De acuerdo al análisis conceptual del principio en mención, se debe señalar que la duda está definida como “la indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones. En síntesis, hay duda cuando los motivos que conducen a afirmar y a negar se presentan en paridad de volumen” (Enciclopedia Jurídica Mixán, 2013, p. 217). En tal sentido, si se presenta la duda respecto de la posibilidad de que un hecho sea probablemente “no punible”, no queda otra opción ni alternativa que la de absolver (Álvarez Pérez, 2015, p. 727). La duda, según Mixán Máss (1978), citado por Lamas Puccio (2017), resulta:

[D]el hecho de que el juzgador ha logrado solamente el grado probable del conocimiento respecto de la culpabilidad del procesado, de modo que la trayectoria del conocimiento hacia la verdad objetiva tiene mucho de error como de verdad, por lo tanto, resulta riesgoso condenar a alguien sin haber establecido nítidamente que es el culpable entonces, en aras de evitar el riesgo de resultar condenado un inocente, se ha optado porque en tal circunstancia el procesado sea absuelto. (pp. 157-158)

Jauchen (2012) citado por Peña Cabrera Freyre (2016, p. 615) afirma que la duda es un particular estado del intelecto, según el cual se origina una vacilación pendular entre motivos que llevan a tomar una decisión afirmativa o negativa en relación con una cuestión. Debido a ello, los elementos que inspiran esas antagónicas motivaciones no resultan lo suficientemente explícitos para determinar una opción convincente.

Según Aguilar López (2006), dudar implica que:

[E]l ánimo del juzgador se encuentra incierto entre dos juicios contradictorios, sin poder decidirse por ninguno de ellos. La actividad llevada a cabo por las partes propicia que, el que tiene la responsabilidad de decidir sobre la culpabilidad del acusado, no pueda determinar si este es responsable o no por el ilícito cometido, por encontrarse en una situación de duda con respecto a su participación. (p. 23)

Es fundamental sostener que en toda actividad probatoria de cargo, esta debe ser suficiente para poder acabar con todo rasgo de duda. Así, y en contraposición de la simple sospecha para la obtención del convencimiento judicial más allá de la duda razonable (San Martín Castro, 2015, p. 201).

IV. INSUFICIENCIA PROBATORIA

Este supuesto radica esencialmente en que, el órgano jurisdiccional dentro del procedimiento de valoración de prueba, ha de absolver al imputado cuando la prueba sea insuficiente. San Martín Castro (2015) sostiene que “en este caso (…) el juicio de suficiencia probatoria (…) ni siquiera llega a formularse, pues se está ante un total o verdadero ‘valor probatorio’” (p. 118). El Tribunal Constitucional español citado por Asencio Mellado (2008) sostiene acerca de este tema que “el apoyo de toda condena debe estar referido a una mínima actividad probatoria, indefectiblemente en elementos de tal naturaleza, aunque estos sean mínimos” (p. 48).

Entonces, para cumplir con la regla de juicio que impone la garantía de presunción de inocencia, la prueba de cargo, realmente existente y legítima, ha de considerarse razonablemente suficiente para justificar la condena. En consecuencia, manifiesta Baumann (s/f) citado por San Martín Castro (2015, p.118) lo que se exige en última instancia, “se traduce constitucionalmente en una ‘prueba suficiente’. Por el contrario, si queda una duda, esto es, ‘si falta la convicción de que el acusado había cometido el hecho –componente subjetiva– o la probabilidad lindante con la seguridad –componente objetiva–, el Tribunal deberá absolver’”.

Lo que debe versar en la declaración de culpabilidad debe ser resultado de una única certeza a la que razonablemente puede llegar el juez en la apreciación de la prueba. Por tanto, debe absolverse al imputado siempre que el juez no haya alcanzado la certeza necesaria acerca de la culpabilidad que se le atribuye sobre la base del material probatorio disponible (Miranda Estrampes, 2010). Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que en los casos Ulloa vs. Costa Rica (2000, párr. 153) y Cantoral Benavides vs. Perú (2000, párr. 120), ha sostenido que “toda persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla”.

Según López Fernández (2004) citado por Elky Villegas Paiva (2016):

[N]o solo debe existir actividad probatoria, sino que tal actividad debe tener contenido objetivamente incriminatorio para el acusado o acusados. No es suficiente con la simple presencia formal de pruebas, es imprescindible que las mismas tengan un contenido incriminatorio que sea congruente con los hechos introducidos en el proceso por las acusaciones y que constituyan su objeto. (p. 198)

V. ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD

Según Villegas Paiva (2016) “la presunción de inocencia exige que se condene solo a los culpables, a los realmente culpables, entonces se deriva de ella la necesidad de que la prueba persiga la verdad como uno de sus objetivos principales” (p. 56) (el énfasis es agregado).

“La palabra verdad, tanto en la expresión ‘verdad material’ como en la expresión ‘verdad procesal’ significa correspondencia con la realidad” (Villegas Paiva, 2016, p. 58). En el mundo del Derecho, cuando se afirma que la reconstrucción de un hecho es verdadera, no se quiere decir que solamente este sea coherente, que sea aceptable, que sea convincente o algo similar, sino que estamos ante una reconstrucción que probablemente refleja una aproximación de lo que realmente ocurrió (p. 57).

Doctrinariamente se ha reconocido que la verdad forense contiene dos tipos de juicio, uno fáctico –questio facti– y otro jurídico –questio iuris–, la primera es comprobable mediante la prueba (actividad probatoria), mientras que la segunda es comprobable mediante interpretación (Villegas Paiva, 2016, p. 58).

Desde la perspectiva antes mencionada, Chaia (2010) sostiene que “la búsqueda de la verdad es una de las funciones esenciales del proceso penal” (p. 37) y una condición necesaria de la justicia de la decisión, según Taruffo (2014, pp. 30-31), en el marco de un Estado constitucional de derecho.

VI. PRIMACÍA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E IN DUBIO PRO REO FRENTE A LA INSUFICIENCIA PROBATORIA Y LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

Como bien se ha sostenido conceptualmente a lo largo de este trabajo, la presunción de inocencia es una máxima ético-jurídica de primer orden en un sistema procesal penal respetuoso de las garantías fundamentales; pues como enseña Peña Cabrera Freyre (2007) citado por Cristóbal Támara (2017) la presunción de inocencia está concebida como “un valor inoponible e insoslayable ante cualquier pretensión penal que pretenda desbordar el ámbito de lo jurídicamente justo: en tal sentido, la efectiva protección de los derechos fundamentales es una finalidad político-criminal indeclinable según las máximas del Estado de derecho” (p. 202). Consiguientemente, la consecuencia lógica de la regla provisional de la inocencia, y que al final del proceso, es que tenga que decidirse en función de la actuación probatoria, es decir si se ha creado convicción de responsabilidad, más allá de toda duda razonable.

En tanto, el in dubio pro reo surge en aquellos casos en los que a pesar de llevarse una actividad probatoria con todas las formalidades prescritas en nuestra ley procesal, las pruebas actuadas dejan duda en el ánimo del juez o tribunal, acerca de la existencia de la responsabilidad del imputado, ello a consecuencia de dos argumentos contrapuestos que ilustran un grado relativo de certeza, por lo cual procede la absolución de los cargos al acusado. En ese sentido, resulta importante tomar las ideas de Figueroa Navarro (2017), quien alude que: “la opción político criminal (…) en el caso de duda sobre la responsabilidad [penal, es que] se opte por la absolución y declaración de inocencia del procesado (in dubio pro reo)” (pp. 249-250).

Ahora bien, afirmamos que el contenido de ambos principios –presunción de inocencia e in dubio pro reo–, en el primer caso, inexorablemente exige una prueba suficiente con la cual se deba generar convicción –certeza contundente– y convencimiento de la responsabilidad penal del imputado al juzgador; en el segundo caso, el fenómeno que debe acaecer en la convicción del juzgador debe verse reflejado en una incertidumbre o indecisión, creemos nosotros que, la magnitud de la duda a la que pueda arribar el juzgador para nada desnaturaliza la esencia del in dubio pro reo, pues, si la duda es mayor o ínfima (mínima), esta debe beneficiar al acusado para su absolución.

Definitivamente, si entendemos que los principios antes analizados son pilares fundamentales que optimizan el tratamiento de una persona encausada en un proceso penal, es también menester afirmar que el juez en un proceso penal, específicamente dentro del juicio oral, no puede considerar la preeminencia del esclarecimiento de la verdad, así como la insuficiencia probatoria; por lo tanto, a nuestro parecer, el artículo 385 del CPP, atenta directamente con los principios antes señalados. Nuestro sustento gira en torno a lo manifestado por el Tribunal Constitucional peruano, el cual ha sido categórico en afirmar que en una situación de insuficiencia probatoria debe prevalecer la presunción de inocencia de la persona procesada, pues es una regla del proceso y más del juicio oral; consecuentemente, si un juez al realizar o desarrollar una diligencia no ejecutada en la etapa correspondiente –investigación preparatoria– o realizada esta es manifiestamente insuficiente, atenta directamente contra la presunción de inocencia. Por otra parte, dicho articulado prescribe la actuación de nuevos medios probatorios que deban ser indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad, somos de la opinión que dicho esclarecimiento se entiende como una opción del juez de condenar a toda costa al procesado, entonces el cuestionamiento radica en: ¿dónde queda la duda favorable a todo procesado?, criticamos el hecho en el cual el órgano jurisdiccional debe realizar esta práctica (prueba de oficio) a pesar de encontrarse en una situación de duda como ya se manifestó, por lo que, la única solución aplicable es la absolución al acusado en situación de duda y no buscar más allá de lo que no se pudo hacer en su debido momento (recabo de medios probatorios) con el argumento de esclarecer la verdad.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Se afirma que, la prueba de oficio está justificada en encontrar la verdad a toda costa y un argumento de ello es el siguiente: “solo cuando el juez llega a la convicción que ha encontrado la probable o aproximada verdad material del caso y sobre ella emite su decisión, [se puede] sostener que ha resuelto la causa con imparcialidad y justicia” (Salinas Siccha, 2014, p. 101). A nuestro parecer, tales argumentos resultan cuestionables puesto que ¿dónde queda la duda como razonamiento que debe ser considerada por el juez al momento de decidir? Entonces, debemos recalcar que debe prevalecer los principios que irradian el proceso penal, tales como: la presunción de inocencia y el in dubio pro reo.

Darle la facultad a un juez de realizar una actividad probatoria [de oficio] según refiere Alberto Bovino −prólogo al libro de Espinoza Ramos (2016, pp. 22-23)− quiebra completamente el principio acusatorio, puesto que exige distinguir claramente las funciones del Ministerio Público y las funciones jurisdiccionales, puesto que los corren del lugar de árbitro que debe cumplir dentro del proceso penal y lo colocan en el lugar de parte. Por lo tanto, la actividad probatoria es exclusiva de las partes, no es –ni debe ser– una función jurisdiccional.

Nuestra posición se circunscribe a lo sostenido por Espinoza Ramos (2016), en cuanto afirma que:

[L]a supuesta justificación que alude [la prueba de oficio] es la necesidad de alcanzar la verdad y al interés público en la persecución penal no pueden justificar el ejercicio de tal facultad por parte del propio tribunal. Además, (…) en el proceso penal se parte de la lógica que la carga de la prueba está en cabeza del Ministerio Público, con lo cual la prueba incompleta o insuficiente favorece al imputado porque este mantiene vigente su presunción de inocencia. Consecuentemente (…) con el argumento de la búsqueda de la verdad, [ordenar] una prueba de oficio para “completar” la actividad probatoria que no fue suficiente de las partes y del tribunal (…) claramente, resultará absurdo (…). (pp. 22-23)

Finalmente, la prescripción –prueba de oficio– antes mencionada es una muestra del sistema inquisitivo, pues, a nuestro entender, dicho sistema buscaba irrestrictamente la condena de una persona, discrepamos la utilización de este artículo en tanto no es armonioso con los principios garantizadores del proceso penal y específicamente los principios de presunción de inocencia y el in dubio pro reo, debemos afirmar también que colocar en un nivel superior las condiciones o situaciones de insuficiencia probatoria o esclarecimiento de la verdad por intermedio de la práctica de la prueba de oficio colisiona directamente con las estipulaciones de un Estado democrático de derecho.

Referencias

Aguilar López, M. Á. (2006). La presunción de inocencia. México: Azteca.

Álvarez Pérez, V. (2015). “Principio de Favorabilidad (Comentario al artículo 139 de la Constitución)”. En Gutiérrez Camacho, W, (dir.). La Constitución comentada. Análisis artículo por artículo. Tomo III. 3ª ed. Lima: Gaceta Jurídica.

Asencio Mellado, J. M. (2008). La prueba prohibida y prueba preconstituida en el proceso penal. Lima: Inpeccp.

Castillo Córdova, L. (2010). Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría general. (4ª ed.). Lima: Palestra.

Chaia, R. (2010). La prueba en el proceso penal. Buenos Aires: Editorial Hammurabi.

Cristóbal Támara, T. C. (2017). Transgresión de la presunción de inocencia por los medios de comunicación social. Una tendencia atributiva de culpabilidad y justicia mediática. En Gaceta Penal & Procesal Penal. (91). Lima: Gaceta Jurídica.

Enciclopedia Jurídica Mixán. (2013). Derecho Procesal Penal. Introducción al Proceso Penal. Título Preliminar. Trujillo: Ediciones BLG.

Escuela del Ministerio Público-Fiscalía de la Nación. (2010). Módulo sobre “Bases constitucionales de la actividad probatoria. Lima: Fiscalía de la Nación. Recuperado de http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4055_modulo_prueba_mp_bases_constitucionales.pdf.

Espinoza Ramos, B. (2016). Litigación penal. Manual de aplicación del proceso común. Lima: Ara.

Fernández López, M. (2005). Prueba y presunción de inocencia. Madrid: Iustel.

Figueroa Navarro, A. (2017). El juicio en el nuevo sistema procesal penal. Lima: Instituto Pacífico.

Jaén Vallejo, M. (2002). Tendencias actuales de la jurisprudencia el Tribunal Constitucional. Las garantías del proceso penal. Madrid: Dykinson.

Lamas Puccio, L. (2017). La prueba indiciaria en los delitos de lavado de activos. Lima: Instituto Pacífico.

Maier, J. B. J. (1978). La ordenanza procesal penal alemana. Tomo II. Buenos Aires: Depalma.

Miranda Estampres, M. (2010). La valoración de la prueba a la luz del nuevo Código Procesal Penal peruano del 2004. Lima: Instituto de Ciencia Procesal Penal. Recuperado de http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/mirandaestampres.pdf

Mittermaeier, K. J. (2006). Tratado de la prueba en materia criminal. Buenos Aires: Fabián J. Di Plácido ed.

Neyra Flores, J. A. (2015). Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo II. Lima: Idemsa.

Nieva Fenoll, J. (2012). Fundamentos de Derecho Procesal Penal. Madrid: Edisofer.

Oré Guardia, A. (2016). Derecho Procesal Penal peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal Penal. Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica.

Peña Cabrera Freyre, A. (2016). Derecho Procesal Penal. Lima: Instituto Pacífico.

Picó I Junoy, J. (2007). El juez y la prueba. Barcelona: Bosch.

Salinas Siccha, R. (2014). La etapa intermedia y resoluciones judiciales según el Código Procesal Penal de 2004. Lima: Grijley.

San Martín Castro, C. (2015). Derecho Procesal Penal-Lecciones. Lima: Inpeccp-Cenales Fondo Editorial.

Talavera Elguera, P. (2009). La prueba en el nuevo proceso penal. Lima: GTZ Cooperación alemana de desarrollo-AMAG.

Taruffo, Michele. (2014). Prueba, verdad y Estado de Derecho. Trad. de Renzo Cavani. En Gonzales Álvarez, R (coord.). Constitucionalismo y proceso. Tendencias contemporáneas. Lima: Ara.

Villegas Paiva, E. A. (2015). La presunción de inocencia en el proceso penal peruano. Un estado de la cuestión. Lima: Gaceta Penal & Procesal Penal-Gaceta Jurídica.

Villegas Paiva, E. A. (2016). Límites a la detención y prisión preventiva. Cuestionamiento a la privación arbitraria de la libertad personal en el proceso penal. Lima: Gaceta Jurídica.

___________________

* Abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam). Con estudios de maestría en Ciencias Penales en la Escuela de posgrado de la misma casa de estudios. Presidente del Círculo de Estudios Ius et praxis de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Unasam.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe