La prescripción en el ámbito penal: ¿Cómo se aplica en los delitos contra la Administración Pública y en los delitos de criminalidad organizada?

Equipo de investigación de Actualidad Jurídica

RESUMEN

Las constantes reformas penales que vienen sucediéndose en nuestro ordenamiento jurídico, tienen como uno de sus objetivos principales lograr la mayor eficacia en la persecución penal contra, por un lado, los delitos cometidos por funcionarios públicos, y por otro, los delitos cometidos contra los integrantes de organizaciones criminales. Así, se ha dispuesto que en algunos casos las agravaciones de tipos penales ya existen, como también la creación de nuevos tipos penales e inclusive la dación de leyes especiales sobre la materia, en especial en lo referente a la lucha contra la criminalidad organizada. Así, y solo a título de ejemplo tenemos la reciente promulgación del Decreto Legislativo Nº 1244 (Decreto Legislativo que fortalece lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas) que, entre otros, modifica el artículo 317 del Código Penal, antes denominado como “asociación ilícita para delinquir), hoy llamado de “organización criminal”. Pero ya antes, en el año 2013, se promulgó la Ley N° 30077 (Ley contra el Crimen Organizado). Precisamente esta ley modificó el artículo 80 del CP, que regula la prescripción de la persecución penal y establecía algún criterio especial, esto es la dúplica de la prescripción, cuando se trataba de delitos cometidos por funcionarios públicos en contra de la Administración Pública, agregando que esa misma regla especial se debería aplicar contra delitos cometidos por integrantes de alguna organización criminal. Ahora bien, siendo que como señalaba al inicio de estas líneas introductorias, uno de los objetivos principales de las reformas penales es lograr la mayor eficacia contra los delitos antes mencionados, suele ser una cuestión relevante analizar y desarrollar, este instituto de la prescripción, dado que ello condiciona el tiempo que tiene el Estado para poder perseguir y sancionar a los intervinientes en los delitos contra la Administración Pública y en los delitos cometidos por integrantes de organizaciones criminales. En tal sentido, en el presente informe especial, realizaremos un análisis de cómo se debe aplicar la prescripción en los delitos cometidos por funcionarios públicos en contra de la Administración Pública y en los delitos cometidos por integrantes de una organización criminal. Para ello en primer lugar, definiremos a la prescripción, luego veremos los plazos de prescripción, en qué casos procede la duplica de la prescripción, y cuál ha sido el fundamento de dicha dúplica, y cómo opera ahora contra el crimen organizado. Asimismo, desarrollaremos, diversos casos prácticos con la finalidad de que lo que se pueda decir en el presente informe quede entendido de la mejor manera y pueda ser aplicado por cualquier operador jurídico.

MARCO NORMATIVO

Constitución Política de 1993 (31/12/1993): art. 41.

Código Penal, D. Leg. Nº 635 (24/04/1991): arts. 80 y 317.

PALABRAS CLAVE: Dúplica de la prescripción / Funcionarios públicos / Criminalidad organizada

Recibido: 24/11/2016

Aprobado: 26/11/2016

I. MARCO LEGAL

El artículo 80 del Código Penal (en adelante, CP), referida a la duplicación de los plazos de prescripción, originalmente se encontraba redactado de la siguiente manera:

“Artículo 80. Plazos de prescripción de la acción penal

La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad.

En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.

En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.

En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los dos años.

En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción se duplica”.

Este último párrafo ha sido modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, quedando redactado en la actualidad de la siguiente manera:

“Artículo 80. Plazos de prescripción de la acción penal

La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad.

En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.

En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.

En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los dos años.

En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica”1.

II. LA PRESCRIPCIÓN PENAL: DEFINICIÓN

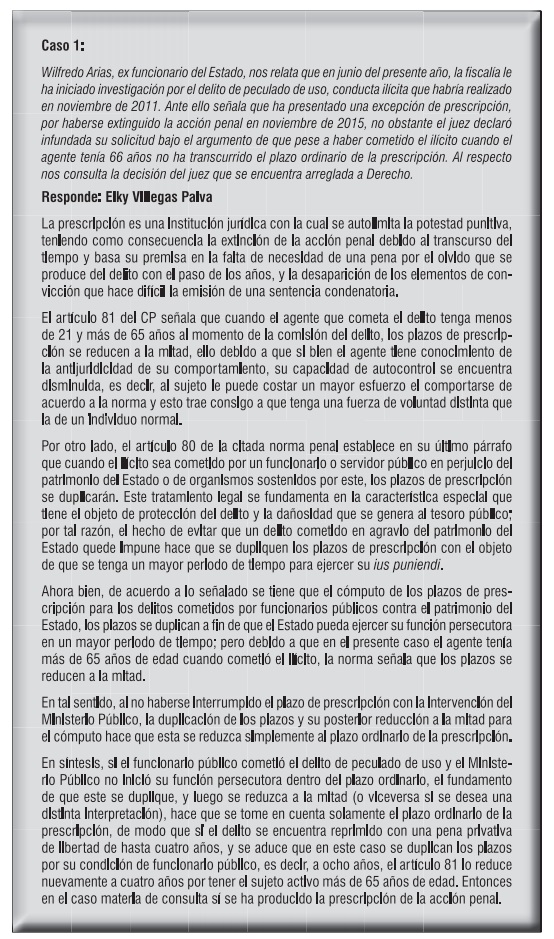

La prescripción constituye un mecanismo que condiciona el ejercicio del ius puniendi del Estado sometiéndolo a determinados límites materiales. El poder sancionador no puede ser ejercido de manera absoluta, incondicional e ilimitada, pues toda forma de poder, incluido el penal, en un Estado de Derecho, está sujeta a límites, presupuestos y condicionamientos. Uno de estos límites derivados de la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho lo representa el instituto de la prescripción; por el cual el Estado prescinde de la aplicación de la pena, o de la persecución penal, cuando una vez transcurrido un lapso de tiempo no se llega a una condena mediante sentencia firme2.

Entonces, podemos definir a la prescripción en el campo del Derecho Penal como una autolimitación al ius puniendi del Estado3 con base en razones político-criminales4, y consiste en la extinción de la posibilidad de evaluar la responsabilidad penal o de ejecutar una sanción penal debido al transcurso de un cierto lapso de tiempo5 prefijado por la ley, de ese modo implica la pérdida de la pretensión punitiva (acción penal) o ejecutoria (de la pena) del Estado por el transcurso del tiempo con o sin ejercicio. La prescripción hace desaparecer el derecho del Estado a ejercer el ius persequendi in juditio o el jus punitionis, subsistiendo el delito en todos sus requisitos6.

De acuerdo a esta definición, se entiende que la prescripción no extingue la posible responsabilidad penal de una conducta determinada, sino la posibilidad de evaluar (investigar) si efectivamente esa conducta es penalmente relevante, igualmente no extingue la pena sino la posibilidad de ejecutarla, lo que en conclusión significa que no extingue el delito, sino su persecución. Como indica Meini: “[l]a prescripción de la acción penal, no desaparece ni el delito, ni la responsabilidad penal; únicamente la obligación estatal de perseguir y pronunciarse sobre un hecho penalmente relevante”7. Y cuando la responsabilidad penal ya ha sido demostrada en un proceso penal con todas las garantías, y, por ende, el autor o partícipe del mismo ha sido sancionado con una pena concreta pero esta no ha sido ejecutada por algún motivo ajeno al proceso, entonces lo único que extinguirá la prescripción será la ejecución de la pena, a pesar de que en ese momento exista la posibilidad fáctica de ser impuesta.

Cuando se dice que la prescripción produce indefectiblemente la extinción de la posibilidad de evaluar la responsabilidad criminal, pero subsistiendo el delito en todos sus requisitos debe entenderse, sobre esto último, que la prescripción se produce sin pronunciarse sobre el fondo8, es decir, sin entrar al análisis sobre el ilícito penal y la responsabilidad penal del imputado. Y es que la prescripción del delito o de la falta consiste únicamente en la extinción de valorar jurídico-penalmente los hechos9, lo que genera la imposibilidad de investigar10 y, por ende, atribuir responsabilidad criminal. Lo que se impide es toda actuación de los poderes públicos encargados de la investigación, persecución, sanción y ejecución del delito11.

En tal sentido, no es posible predicar que este instituto genere la desaparición de los efectos antijurídicos del hecho o que opere como una causa de justificación sobreviniente. Un acto ilícito no puede convertirse en lícito por el simple transcurso del tiempo.

Se trata solo de cuestiones político-criminales que aconsejan no proseguir con la acción penal o en todo caso con no ejecutar la sanción penal impuesta. Si se entiende que el ejercicio del ius puniendi se ejerce en todos los Estados de manera selectiva, entonces atendiendo a razones de justicia o de conveniencia político-criminal, en donde no todos los delitos se persiguen o los que se persiguen no siempre terminan exitosamente con condena; una de las maneras como se expresa dicha selectividad es la prescripción en la que se desechan o desestiman casos por el transcurso del tiempo.

De esta forma el Estado renuncia12 a la persecución del delito cuando el paso del tiempo ha cubierto el crimen con el manto del olvido y es prioritario maximizar esfuerzos en la persecución de otros delitos, dando prioridad a los más recientes y dejando de lado aquellos ocurridos muy lejos en el pasado, pues la sanción de los hechos ocurridos hace tiempo no logrará más los efectos preventivos deseados13. La prescripción es en suma una autolimitación del Estado14 que, por medio y a través de su propio sistema legislativo, se impone limitaciones a lo que es su derecho: deber de perseguir y sancionar a quienes hayan trasgredido las normas penales, bajo consideraciones de política criminal.

Ahora bien, esta autolimitación o renuncia a proseguir con la persecución criminal no es completamente libre o de un acto puramente discrecional, sino que se trata de un instituto regulado por el ordenamiento jurídico que prevé la imposibilidad de dictar una sentencia si es que se va más allá de los plazos previstos por las normas jurídicas. Se alude en este ámbito a la obligación de respetar el principio de proporcionalidad en la vertiente del subprincipio de necesidad en la medida en que sería ilegítimo no prescindir de la persecución penal cuando por el lapso del tiempo decae la necesidad social de castigo15.

III. CLASES DE PRESCRIPCIÓN

Como una forma de autolimitación del ius puniendi, el propio ordenamiento jurídico ha regulado algunos supuestos o causas de extinción de la acción penal (artículo 78 del CP), tales como la muerte del imputado, la amnistía, la cosa juzgada y la prescripción.

De otro lado, también se han regulado algunos supuestos que se verifican después del dictado de una sentencia firme y afectan la potestad estatal de ejecutar la pena impuesta, son las denominadas causas de extinción de la ejecución de la pena (artículo 85 del CP). Entre ellas tenemos a la muerte del condenado, la amnistía, el indulto, cumplimiento de la pena, la exención de pena, y también se incluye dentro de este catálogo a la prescripción.

La extinción del poder estatal de sancionar puede presentarse antes de dictarse sentencia de condena o después de que ella se haya ejecutoriado o consentido. En el primer caso se habla de la extinción de la punibilidad en abstracto o extinción de la acción penal; y, en el segundo, de extinción de la punibilidad en concreto o extinción de la pena.

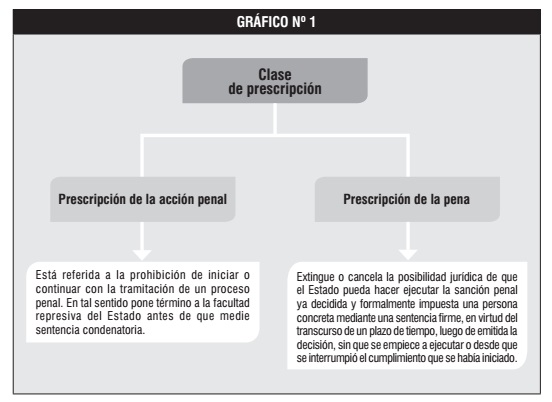

Las causas de extinción de la acción penal impiden el inicio o la prosecución de un proceso penal, mientras que las causas de extinción de la pena se presentan en los casos que ya existe una sanción impuesta que debe cumplirse. En tal sentido, se advierte que en nuestro país la prescripción ha sido regulada como causa de extinción de la acción penal y como causa de extinción de la ejecución de la pena. Así la prescripción tiene por objeto prohibir el inicio o continuación de la persecución (prescripción de la acción penal) y también excluir la ejecución de la sanción penal (prescripción de la ejecución de la pena) (ver Gráfico Nº 1).

1. Prescripción de la acción penal

La prescripción de la acción penal, también conocida como prescripción de la persecución penal, está referida a la prohibición de iniciar o continuar con la tramitación de un proceso penal. En tal sentido pone término a la facultad represiva del Estado antes de que medie sentencia condenatoria.

La prescripción no solo constituye un impedimento para que se emita una sentencia condenatoria, sino también constituye un obstáculo a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y que paraliza inmediatamente el proceso penal cuando ya se ha iniciado dicho proceso en sede judicial. De modo que si la prescripción concurre antes o durante la investigación preliminar fiscal, debe declararse inmediatamente el cese de las investigaciones por el advenimiento de tal suceso. El fiscal no puede dar inicio o continuar con las investigaciones si ha ocurrido la prescripción pues, tal como establece el artículo 336 del CPP de 2004, para formalizar o continuar con la investigación preparatoria el fiscal debe verificar que la acción penal no ha prescrito. Si la prescripción tiene lugar una vez que ya se ha formalizado la investigación preparatoria, entonces el fiscal deberá requerir el sobreseimiento del proceso.

Al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado que resultaría inconstitucional que el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, sostenga una imputación o formule una denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado, por el transcurso del tiempo, se encuentra extinguida, o que el órgano jurisdiccional abra instrucción (en términos del C de PP) en tales supuestos y que además imponga la medida de detención provisoria16.

Por la prescripción, el Estado está obligado a archivar toda investigación que se lleve a cabo por la comisión de un hecho delictivo, como a sobreseer todo proceso penal que se dirija en contra de los ciudadanos por un delito cuyo margen temporal de persecución ha prescrito.

Ahora bien, el acontecimiento de la prescripción solo da lugar al archivo del proceso por el transcurso del plazo de tiempo determinado para la persecución del presunto interviniente en hechos que podrían subsumirse en alguna figura delictiva determinada, pero ello no implica una absolución del imputado. En otras palabras, la prescripción únicamente supone la declaración de que no se puede perseguir o juzgar a un ciudadano, debido a que los plazos legales para hacerlo se han vencido, lo cual impide que haya un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal o no del sujeto. Por ello, no resulta correcto –cuando se discute la prescripción–tocar cuestiones de fondo que se relacionan con la culpabilidad o la inocencia del ciudadano17. Solo se debe reconocer y declarar el vencimiento de los plazos o la extemporaneidad para perseguir el delito. Y es que el trascurso del tiempo no debe llevar a considerar culpable o inocente a una persona.

Lo que sí cabe reconocer es que los efectos procesales de la resolución que declara la prescripción son semejantes a la clase de decisiones que liberan al imputado de responsabilidad penal. Así, por ejemplo, si la persona se encuentra detenida se ordenará su inmediata libertad, si el archivo fuera definitivo y si beneficia a todos los imputados se archivara el proceso respecto a todos ellos18.

2. Prescripción de la pena

El paso del tiempo, destruye a veces la pretensión persecutoria y sancionadora (ius puniendi) del Estado, no en su contenido material, sino en la necesidad material del castigo. Así por la prescripción de la pena el condenado es sustraído del ámbito ejecutivo de la sanción punitiva, a pesar de haber sido ya reconocido judicialmente como un infractor culpable de la ley penal19. La prescripción de la pena presupone que se haya terminado el proceso, esto es, que haya una sentencia condenatoria firme y consentida, y que la pena impuesta por la misma no se haya cumplido totalmente20.

Por lo tanto, la prescripción de la pena puede ser definida –siguiendo a Angulo Arana21– como un instituto que extingue o cancela la posibilidad jurídica de que el Estado pueda hacer ejecutar la sanción penal ya decidida y formalmente impuesta una persona concreta mediante una sentencia firme, en virtud del transcurso de un plazo de tiempo, luego de emitida la decisión, sin que se empiece a ejecutar o desde que se interrumpió el cumplimiento que se había iniciado.

En ese sentido, se entiende que la prescripción de la pena difiere de la prescripción de la acción en que la renuncia estatal no opera sobre el derecho de perseguir la imposición de una pena, sino sobre el derecho que tiene de ejecutar las penas ya impuestas por los órganos judiciales mediante sentencia firme y consentida22.

Ahora bien, lo que se cancela no es la sentencia o la pena en sí, sino la ejecución física de esta por el Estado durante el tiempo fijado en la sentencia, sin que tal impunidad tenga efecto en cuanto a otras consecuencias23, es decir, lo que ya no puede ejecutarse es la pena principal, pero al no haber prescrito la condena en sí, subsisten las penas accesorias y los efectos penales de la condena24.

De lo dicho se puede observar que la prescripción de la pena toma como fundamentos criterios materiales25, esto es la falta de necesidad de pena por el decurso del tiempo, excluyendo a este nivel criterios de naturaleza procesal, pues las dificultades probatorias que se generan por el paso del tiempo, no podrán presentarse en un proceso penal que ya culminó, por lo tanto, difícilmente se puede alegar en este punto una posible afectación al derecho de defensa o a un proceso con todas las garantías, o que se ha vulnerado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

IV. LOS PLAZOS DE LA PRESCRIPCIÓN

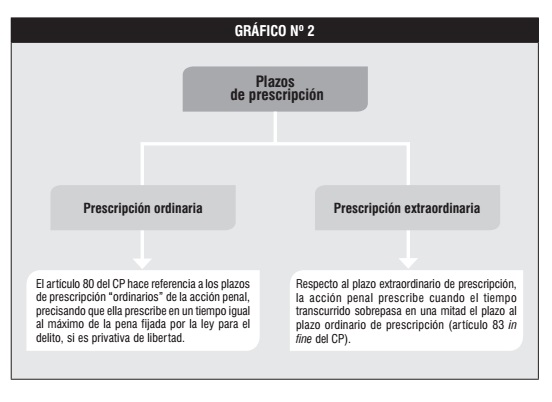

El cómputo de los plazos de prescripción se encuentra establecido según la naturaleza del ilícito penal. En este sentido, la prescripción varía, en cuanto a su duración, según la naturaleza del delito de que se trate y cuando más ingente sea la pena regulada en la ley, mayor será el plazo de la prescripción para el delito incriminado.

Dichos plazos por lo general, y tal como ocurre en el caso peruano, están fijados expresamente en la ley penal, conforme a la naturaleza del delito y de la pena máxima incriminada abstractamente para este26, así como a las figuras concursales delictivas que se puedan presentar, dependiendo de la gravedad de la pena y en función del status funcional del autor en especial consideración al bien jurídico objeto de tutela. De igual manera se fijan topes a los plazos prescriptorios, simultáneamente limitados por determinadas excepiones (ver Gráfico Nº 2).

1. Prescripción ordinaria

Los plazos de prescripción son ordinarios cuando se cumplen en la cantidad exacta de tiempo que señala, según el caso, el artículo 80 del CP, términos que serán contados, si no hubo interrupciones, comenzando por el día que se indica en el artículo 82 del CP, para la tentativa y los delitos instantáneo, continuado y permanente. Veamos:

a) En los delitos sancionados con pena privativa de libertad temporal se tendrá en cuenta la pena en abstracto estipulada para el delito en específico, es decir, el extremo máximo de la pena fijada por la ley para el delito en concreto, tomando en cuenta el máximo de exasperación de pena para el injusto cometido. Sin embargo, la ley ha impuesto un límite de 20 años a este plazo máximo (excepción restrictiva) y lo ha duplicado en el caso de delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio del Estado y de acuerdo a la modificatoria efectuada, también será procedente la duplicación de la prescripción cuando se cometa el delito como integrante de una organización criminal. Estos aspectos lo veremos más adelante.

b) En los delitos sancionados con pena de cadena perpetua la acción penal se extingue a los treinta años.

c) En el caso que el delito incriminado esté sancionado con una pena distinta a la de privación de la libertad, como lo son la pena de limitación de días libres, prestación de servicios a la comunidad, inhabilitación, multa, la acción penal se extingue a los dos años, según la modificación efectuada por la Ley N° 28117 del 10 de diciembre de 2003.

Ahora bien, el plazo se computa desde que se produce el hecho delictuoso27 y no desde que se toma conocimiento de la notitia criminis, menos aún desde que se emite disposición de formalización de la investigación preparatoria28.

d) La prescripción en el concurso real de delitos

Se produce un concurso real de delitos cuando un mismo autor con una pluralidad de acciones independientes entre sí, realiza, a su vez, varios delitos autónomos. A diferencia del concurso ideal (que presenta unidad de acción), el concurso real se caracteriza por presentar pluralidad de acciones y por ello constituye la contrapartida del concurso ideal29.

Existen dos formas de concurso real de delitos: el homogéneo y el heterogéneo. El concurso real es homogéneo si la pluralidad de delitos cometidos corresponden a una misma especie: por ejemplo, cuando en diversas ocasiones y de modo independiente se cometieron varios robos. El concurso real es heterogéneo cuando los delitos realizados por el mismo autor constituyen infracciones de distinta especie, es decir, si en distintas oportunidades se cometieron un hurto, lesiones y una falsificación de documentos. Los presupuestos y requisitos legales del concurso real de delitos son los siguientes:

1) Pluralidad de acciones.

2) Pluralidad de delitos independientes.

3) Unidad de autor.

El agente en el concurso real de delitos debe ser objeto de enjuiciamiento en un mismo proceso penal enjuiciamiento conjunto–, lo que, por consiguiente, da lugar a una imputación acumulada al agente de todos los delitos perpetrados en un determinado espacio de tiempo30. La comisión de varios delitos en concurso real crea los presupuestos de su enjuiciamiento simultáneo en función de laconexidad material existente entre ellos.

El artículo 50 del CP en su texto original, establecía que cuando concurrieran varios hechos punibles que debían considerarse como otros tantos delitos independientes, se impondría la pena del delito más grave, debiendo el juez tener en cuenta los otros, de conformidad con el artículo 48. Es decir, para el concurso real se aplicaba anteriormente el principio de absorción, donde la pena del delito más grave absorbía las penas de los delitos más leves, así como el principio de asperación, que es la individualización de la pena según los criterios del artículo 46. No obstante ello, a partir de la Ley N° 28730, publicada el 13 mayo 2006, el sistema de valoración de las penas en concurso real de delitos ha sufrido una modificación sustancial, aplicándose el principio de acumulación, esto es, todas las penas de los delitos se suman. Así actualmente cuando se presente un concurso real de delitos se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente esta.

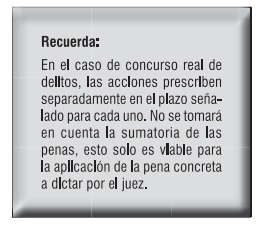

Ahora bien, en el caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. No se tomará en cuenta la sumatoria de las penas, esto solo es viable para la aplicación de la pena concreta a dictar por el juez.

e) La prescripción en el concurso ideal de delitos

El concurso ideal de delitos se constituye en una unicidad de conducta que infringe varias disposiciones penales, conectadas por un mismo autor y resolución criminal. Puede también ser homogéneo y heterogéneo, de acuerdo al bien jurídico vulnerado. No podemos confundirlo con un concurso aparente de normas, que se da cuando supuestamente una sola conducta criminal se subsume en varios tipos penales, cuando luego de una depuración interpretativa se llega a la conclusión que solo uno de ellos es aplicable a la conducta incriminada. El artículo 48 del CP resuelve el concurso ideal de delitos, aplicando el principio de absorción, esto es, se aplicará la sanción penal más grave, con la particularidad de que en el caso peruano, esta pena más grave podrá incrementarse hasta en una cuarta parte, pero sin que pueda exceder los 35 años.

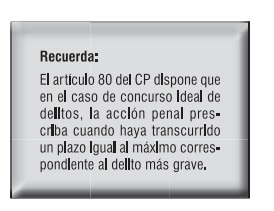

Ahora bien, en este caso el artículo 80 del CP dispone que la acción penal prescriba cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

f) El inicio de los plazos prescriptorios

Determinar con rigurosidad el inicio de los plazos prescriptorios es una función dogmática de suma relevancia, valoración que deberá realzarse conforme a una clasificación sistemática tomando como criterio de comprensión: la naturaleza del delito. Ciertamente, el legislador del CP vigente consideró coherente político-criminalmente, que el inicio de los plazos se computara a partir de la naturaleza del delito, con base en la clasificación que adoptó el artículo 82 del CP. Estas reglas deberán aplicarse a los casos concretos, cuya primera tarea será definir la naturaleza del ilícito penal imputado, sea este instantáneo, continuado o permanente, o de ser el caso, los grados de imperfecta ejecución (tentativa); asimismo, nuestro corpus normativo acoge en su seno los denominados delitos de peligro (concreto y abstracto), o llamados también delitos de mera actividad, cuya consumación se deriva de la mera realización de una conducta que sobrepasa el riesgo permitido y que tiene suficiente aptitud lesiva para producir un resultado que lesione efectivamente el bien jurídico penalmente tutelado.

Entonces, a efectos de delimitar determinados aspectos, se analizarán una por una las fórmulas establecidas en el artículo 82 del CP, que se pronuncia de la siguiente manera: “Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan:

- En la tentativa: según el desarrollo del iter criminis, el plan criminal de un autor se valora según diversas etapas que comprende una fase interna y otra externa, es decir, el plan criminal es primigeniamente ideado en la mente criminal de su autor, que para efectos de relevancia jurídico-penal únicamente adquiere significación, cuando estas ideas son manifestadas en el mundo exterior a través de una serie de actos que normativamente significan la puesta en peligro de un bien jurídico protegido. Habiendo estructurado el injusto personal en el disvalor de una acción que manifiesta una conducta contraria al derecho positivo, y que se encamina objetivamente a vulnerar un objeto de tutela. Tal como lo establece el artículo 16 del CP: “con la tentativa el agente da inicio a la ejecución del delito que decidió cometer, sin consumarlo”. En efecto, con la tentativa el autor ya detenta una esfera cognoscible representativa del riesgo no permitido que está generando, en el cual se aprecia un dolo con la misma intensidad que se observa en la fase consumatoria. La tentativa es en concreto el inicio de un curso causal que se realiza en la consumación del hecho, debe existir entonces, una voluntad de realización del hecho que se condice con la representación fáctica del autor, situación importante a efectos de delimitar los actos preparatorios, el autor no conoce aún –según su representación fáctica– las condiciones necesarias para la realización típica, aún no genera un riesgo no permitido que pueda desencadenar en un curso lesivo, a pesar, de contar con un plan criminal antelado que prevé una consumación, pues estos datos subjetivos para poder ser valorados de relevancia penal, deben asumir una realidad objetiva.

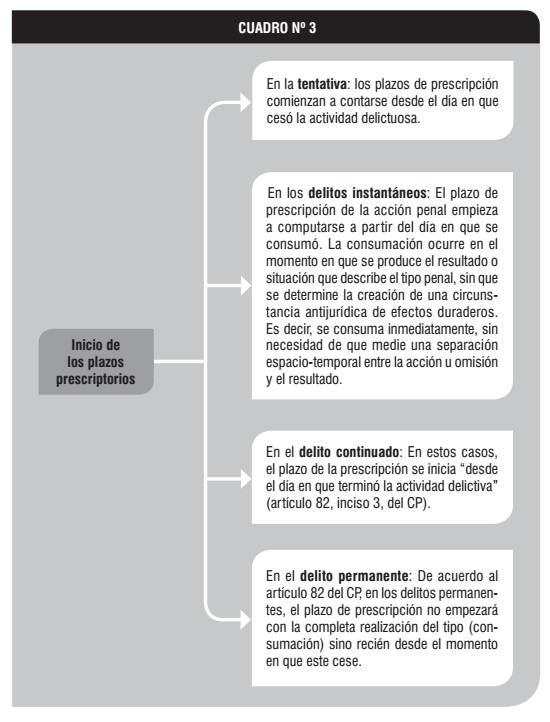

La tentativa no se admite en los delitos de peligro o de mera actividad, tampoco en los delitos culposos, en los preterintencionales y los delitos de omisión propia, por determinadas razones que se explican en la teoría del delito. Por consiguiente, en la tentativa, los plazos comienzan a contarse desde el día en que cesó la actividad delictuosa.

- En los delitos instantáneos: El plazo de prescripción de la acción penal en los delitos instantáneos empieza a computarse a partir del día en que se consumó. Ahora, ¿Cuándo se produce la consumación de la infracción en los delitos instantáneos?, pues la consumación se produce en el momento en se produce el resultado o situación que describe el tipo penal, sin que se determine la creación de una circunstancia antijurídica de efectos duraderos. Es decir, se consuma inmediatamente, sin necesidad de que medie una separación espacio-temporal entre la acción u omisión y el resultado.

Así por ejemplo, en el caso del delito de estafa, la Corte Suprema ha señalado que:

“En los delitos instantáneos como es el delito de estafa, que además es un delito de resultado material, el plazo de prescripción de la acción penal comienza a partir del día en que se consumó. En este caso el delito de estafa se entiende consumado cuando el sujeto pasivo al ser inducido o mantenido en error por el sujeto pasivo, realiza el acto de disposición patrimonial, esto es, se consuma con el perjuicio del cual el desvalor del resultado adquiere su plenitud”31.

- En el delito continuado: un delito será reputado como continuado cuando ante una multitud de hechos a los que por mandato de la ley le corresponde una unidad de acción y, por ende, el tratamiento de un único delito. Para ese tratamiento unitario la ley exige la concurrencia de dos elementos indispensables: la existencia de una “misma resolución criminal” conglobante de todas las conductas y la “uniformidad” en el ataque de la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza32.

Por ejemplo, el agente que se encuentra incurso en el delito de falsedad material (artículo 427 del CP), que habiendo o no participado en la elaboración falsearía (total o parcial, falsedad impropia) del documento apócrifo, ingresa este documento (público o privado) al tráfico jurídico mediante su uso en varias oportunidades –separables en el tiempo y en el espacio– a fin de hacerse ilícitamente de un derecho que corresponde a un tercero como titular, que configura un peligro potencialmente perjudicial a intereses de un tercero o al Estado. En este caso, observamos que cada ingreso consecuencial al tráfico jurídico constituye ya per se una específica realización típica, sin embargo, el uso impropio del documento falsario emana de una misma resolución criminal. Por lo tanto, el inicio de los plazos prescriptorios se iniciará a partir del momento en que termina la actividad delictuosa, en concreto, con el último ingreso al tráfico jurídico, siempre y cuando se cumpla con la condición objetiva de punibilidad exigida por el tipo penal, es decir, que de su uso se pueda causar un perjuicio a un tercero, un perjuicio que puede ser de cualquier índole, no únicamente de naturaleza económica.

En estos casos, el plazo de la prescripción se inicia “desde el día en que terminó la actividad delictiva” (artículo 82, inciso 3 del CP).

- En el delito permanente: se califica como permanente a aquel delito cuyo estadio antijurídico se prolonga en el tiempo, manifestándose los efectos de esta antijuridicidad por un tiempo determinado, donde la actitud vulneratoria de la norma se conforma como una unidad de acción. Entonces, existe una situación ilícita que se mantiene en el tiempo y que afecta al titular del bien jurídico mientras se mantenga dicho estadio antijurídico. La consumación se produce desde el inicio de la creación de la situación antijurídica, sin embargo, es esta última la que se prolonga en el tiempo por obra del agente.

A decir de Roxin, delitos permanentes son aquellos hechos en los que el delito no está concluido con la realización del tipo, sino que se mantiene por la voluntad delictiva del autor, tanto tiempo como subsiste el estado antijurídico creado por el mismo. Luego, el carácter permanente tiene una gran trascendencia para la teoría del injusto, ya que no se ha dado término al comportamiento injusto (por lo tanto es posible, por ejemplo, la participación, no corre la prescripción y pueden todavía concurrir otros delitos).

De acuerdo al artículo 82 del CP, en los delitos permanentes el plazo de prescripción no empezará con la completa realización del tipo (consumación) sino recién desde el momento en cese la permanencia (ver Gráfico Nº 3).

2. Prescripción extraordinaria

Respecto al plazo extraordinario de prescripción, la acción penal prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo al plazo ordinario de prescripción (artículo 83 in fine del CP).

Con relación a este último punto, las Salas Penales de la Corte Suprema han establecido como doctrina legal que:

“[c]uando se trate de delitos cuya pena conminada privativa de libertad tiene un máximo legal superior a 20 años, el plazo ordinario de prescripción de la acción penal será de 20 años, y el plazo extraordinario de prescripción será de 30 años. Y cuando la pena que reprime el delito sea la de cadena perpetua, el plazo ordinario de prescripción de la acción penal será de 30 años mientras que el plazo extraordinario de prescripción será de cuarenta y cinco años”33.

Ahora bien, por mucho que se utilicen los vocablos “ordinario” y (como situación excepcional) “extraordinario”, lo cierto es que el plazo de prescripción para la mayoría de delitos se corresponde con la sumatoria de la pena más grave y su mitad. Dicho de otro modo, si tomamos en cuenta que la actuación del Ministerio Público y de las autoridades judiciales es la regla general en una investigación, todos los hechos delictivos judicializados se rigen por la llamada prescripción extraordinaria. Aunque, en este caso y atendiendo a la realidad, se ha convertido en la regla general. Esta lectura sistemática toma más sentido cuando estamos ante procesos penales cuyo objeto es la “alta corrupción”, aquel supuesto criminológico donde las conductas de abuso y aprovechamiento de poder no solo involucran a muchas personas, sino también a altos mandos de la gestión pública y donde los intereses económicos se cuentan por unidades de millón. La alta corrupción por complejidad estratégica al momento de su comisión (que supone dificultades probatorias y maniobras de impunidad a lo largo del proceso), resulta ser un escenario donde el Estado deba contar con más tiempo para investigar y juzgar (que no es lo mismo que condenar)34.

Por otro lado, con respecto a la prescripción de la pena, El legislador ha establecido en el artículo 86 del CP que dicho plazo es el mismo que fija la ley para la prescripción de la acción penal. Siendo así resulta necesario remitirse al artículo 80 del citado Código, en tanto es ahí –como hemos visto– donde se hace referencia a la prescripción de la acción penal. Entonces, tomando como base el artículo 80 del CP se debe afirmar que la prescripción de la pena ocurrirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por ley (pena abstracta) para el delito, si se trata de pena privativa de la libertad.

V. LA DUPLICACIÓN DE LOS PLAZOS PRESCRIPTORIOS

La dúplica de los plazos prescriptorios se halla prevista en el párrafo final del artículo 80 del CP. Su redacción, modificada por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto de 2013, es la siguiente:

“En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica”.

Ahora bien, hasta ahora, tanto la doctrina como la jurisprudencia, de acuerdo al texto legal, habían considerado de manera unánime que la duplicación de los plazos de la prescripción solo era procedente en el caso de delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio del Estado, cuyo fundamento se puede encontrar en el mayor reproche que merece aquel funcionario del Estado, en tanto no solo tiene el deber de no dañar los bienes del Estado, sino inclusive el deber de protegerlos.

Tal perspectiva cambia con la modificación efectuada, pues ahora la dúplica de la prescripción será procedente en dos casos: i) en el caso de delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este y, ii) cuando el delito sea cometido como integrante de una organización criminal.

A continuación veremos la forma en que ha sido entendido el primer caso, y como puede ser comprendido el segundo, así como las repercusiones que tendría aquel.

1. La duplicación de los plazos de prescripción de los delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio del Estado

Por medio del artículo 2 de la Ley Nº 26360 del 29 de setiembre de 1994, se adicionó el último párrafo del artículo 80 del CP, en el cual quedó establecido que: “En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, el plazo de prescripción se duplica”.

Esta adición se hizo con la finalidad de guardar concordancia con el último párrafo del artículo 41 de la Constitución Política del Perú, en el cual se establece que: “el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos”.

El fundamento de esta regla especial de duplicación del plazo de prescripción35 se encuentra en razones de política criminal: se busca combatir de modo idóneo y adecuado una forma especial de criminalidad que tanto daño produce al Estado, crea un profundo lastre de nuestro sistema democrático, defrauda las expectativas sociales, es una causa paradigmática de la ineficiencia estatal y de debilidad de nuestras instituciones públicas: la criminalidad administrativa o funcionarial, llamada también delincuencia de posición estatal, entre la que destaca nítidamente la corrupción de funcionarios en sus diversas formas comisivas, pero que abarca otras figuras delictivas en las que aparece como autor un funcionario público36.

Se reconoce un mayor reproche, traducido en el plazo de la prescripción, por tratarse de un atentado contra el normal funcionamiento de la Administración Pública, la seguridad de los bienes pertenecientes a la Administración Pública y la inobservancia del deber de fidelidad del funcionario o servidor público hacia el patrimonio público desde la perspectiva de las obligaciones del cargo o función que ejerce y abusa. En tal sentido, el ataque contra el patrimonio público es ejecutado por personas que integran la Administración Pública a las que se le confió el patrimonio y se colocó al bien en una posición de especial vulnerabilidad por aquellos. Esto implica un mayor desvalor de la acción –como conducta peligrosa para los bienes jurídicos– complementado con el desvalor de resultado derivado de la específica función de protección que tienen esas personas respecto del patrimonio del Estado, de la lesión que proviene de la acción desvalorada y de la mayor posibilidad que tienen para encubrir sus actividades ilícitas37.

Ahora bien, uno de los aspectos más importantes sobre el tema en cuestión es delimitar cuáles son los delitos cometidos por funcionarios públicos que afectan el patrimonio del Estado y que por lo tanto provocarán una duplicación del plazo de su persecución penal. Y en específico sobre el tema en particular sobre el que versa el presente trabajo: determinar si es procedente la dúplica de la prescripción en los delitos de cohecho.

Al tratar de resolver esta problemática y poner fin a las controversias suscitadas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia en el Acuerdo Plenario Nº 1-2010/CJ-116, afirma que debe entenderse que la opción normativa, de carácter especial, descrita en el último párrafo del artículo 80 del CP se orienta al Capítulo II, Título XVIII, del Libro Segundo del mismo cuerpo legal, “Delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios Públicos”, pero debe tomarse en cuenta que no todos los delitos comprendidos allí tienen contenido patrimonial, por lo que en cada tipo legal se tiene que analizar si se cumple con el presupuesto establecido para prolongar el plazo de prescripción en función de la afectación de los bienes jurídicos tutelados vinculados directamente con el patrimonio público o solo afectan el correcto funcionamiento de la Administración Pública propiamente dicha, vulnerando el ejercicio de funciones y servicios públicos bajo pautas de corrección y sometimiento a la legalidad, la observancia de los deberes del cargo como empleo, regularidad y desenvolvimiento normal de tal ejercicio, el prestigio y dignidad de la función, la imparcialidad en el desenvolvimiento decisional, y otros, desvinculados totalmente de la afectación del patrimonio del Estado como tal y excluidos38.

La referida Corte señala, además, que si el fundamento esencial de la duplicidad de la prescripción es la lesión efectiva del patrimonio del Estado realizada por los funcionarios o servidores públicos, es necesario que exista una vinculación directa entre estos. Tal fundamento exige el concurso de tres presupuestos concretos:

a) Que exista una relación funcionarial entre el agente infractor especial del delito –funcionario o servidor público– y el patrimonio del Estado.

b) El vínculo del funcionario o servidor público con el patrimonio del Estado implica que este ejerza o pueda ejercer actos de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos.

c) Puede servir como fuente de atribución de dicha posición y facultad funcionarial una orden administrativa y, por tanto, es posible que a través de una disposición verbal se pueda también transferir o delegar total o parcialmente el ejercicio de funciones concretas de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos al funcionario o servidor que originalmente por su nivel y facultades específicas no poseía39.

Una interpretación distinta –sostiene la Corte Suprema– sería irrazonable y vaciaría de contenido la gravedad de la conducta de los funcionarios y servidores públicos respecto del patrimonio del Estado y asimilaría el hecho a delitos comunes sin ninguna diferenciación que le otorgue sentido a la disposición legal40.

Ante ello debemos señalar que no parece correcto que se exija una vinculación directa (de administración, percepción o custodia) entre el sujeto activo y el patrimonio del Estado41, pues con dicho criterio su ámbito de aplicación se reduciría a los delitos de peculado (artículos 387 y 388 del CP) y malversación de fondos (artículo 389 del CP)42. Entendemos que una de las finalidades político-criminales del artículo 41 de la Constitución y el artículo 80 del CP consiste en brindar un mayor nivel de protección al patrimonio estatal independientemente si los bienes estuvieron o no bajo la administración o custodia específica del funcionario o servidor público, tal como es el caso por ejemplo del delito de colusión (artículo 384) donde el sujeto activo participa en una concertación que finalmente defrauda patrimonialmente al Estado, o en algunas modalidades del delito de cohecho (artículo 383 y ss. del CP) donde el acto de corrupción tenga por finalidad que el Estado deje de percibir ingresos económicos o se desprenda indebidamente de su patrimonio, causando un perjuicio.

Por tanto, consideramos que la dúplica del plazo de prescripción procede en los siguientes delitos: colusión (artículo 384 del CP), peculado doloso y culposo (artículo 387 del CP), peculado de uso (artículo 388 del CP), malversación de fondos (artículo 389 del CP), cohecho pasivo (artículo 393 del CP) siempre que se acredite que el acto de corrupción cause un perjuicio al patrimonio estatal, y enriquecimiento ilícito (artículo 401 del CP).

Tampoco es relevante para la aplicación de la regla especial de duplicación del plazo de prescripción que el tipo penal describa como bien jurídico protegido al patrimonio del Estado, ello puede darse, pero no es el sentido de la norma, ni el criterio esencial para su aplicación, sino que lo realmente relevante para la duplica del plazo prescriptorio será determinar si el tipo penal, al margen de que no considere como bien jurídico protegido primariamente el patrimonio del Estado, se desprenda de su configuración fáctica en el caso concreto una afectación directa del patrimonio del Estado. Visto así, en este ámbito se podría comprender casos como los de los delitos de corrupción de funcionarios donde el contenido del acto de corrupción tenga como objeto defraudar al Estado afectando su patrimonio gravemente, sea porque el Estado se desprendió indebidamente de su patrimonio o porque dejó de cobrar lo que le correspondía; piénsese solamente en el caso donde un funcionario de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria se deja sobornar por un empresario a efectos de que realice una devolución dineraria ilegal ascendente a varios millones de dólares con la promesa de un reparto posterior del “botín”; hecho que efectivamente se consuma.

En conclusión, a efectos de la aplicación de la regla especial de duplicidad de la prescripción, el mandato normativo constitucional y legal, requiere únicamente que la acción ilícita se dirija “contra el patrimonio estatal”, mas no que el tipo penal del delito perpetrado tenga como bien jurídico protegido el patrimonio del Estado. En estos casos se observa, pues, que pese a tratarse de delitos que no tienen, en primer orden, como bien jurídico el patrimonio, del contenido y configuración fáctica se puede extraer que efectivamente afectan directamente el patrimonio del Estado43.

Lo que exige la Constitución, la ley penal y el Acuerdo Plenario 1-2010/CJ-116 es que el delito afecte el patrimonio del Estado. Como ha señalado la Corte Suprema en el referido Acuerdo Plenario “el fundamento esencial de la duplicidad de la prescripción es la lesión efectiva del patrimonio del Estado realizada por los funcionarios o servidores públicos”. Como vemos el fundamento de la duplicidad hace referencia a la “lesión efectiva del patrimonio del Estado”, y no al bien jurídico protegido en el tipo penal. Decir lo opuesto significaría vaciar de contenido el artículo 41 de la Constitución, toda vez que los delitos de corrupción no tienen como bien jurídico protegido el patrimonio del Estado, sino la esfera prestacional que todo Estado social debe cumplir44.

Por otro lado, debe destacarse que los bienes sobre los cuales puede recaer la acción material pueden ser del Estado, parcialmente del Estado o de propiedad privada.

a) En cuanto a la primera modalidad, se trata de bienes íntegramente del Estado.

b) La segunda modalidad se refiere a bienes de sociedades de economía mixta donde el Estado tiene parte por estar integrado con capital proveniente tanto del Sector Público como del Sector Privado y se comparte la propiedad de los bienes. Este tipo de Régimen Económico está reconocido en los artículos 40 y 60 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 2 del Decreto Legislativo número 674, del 27 de setiembre de 1991, que contiene las normas sobre la promoción de la inversión privada en las empresas del Estado.

c) La tercera modalidad se refiere a bienes de propiedad privada que se encuentren en posesión directa del Estado, que ejerce la administración temporal para fines institucionales o de servicio a través de un acto jurídico legalmente válido.

El patrimonio del Estado, parcialmente del Estado o privado está constituido por bienes muebles o inmuebles con valor económico, como los caudales y efectos, lo que se traduce en la presencia de un perjuicio patrimonial real y efectivo en la entidad estatal45.

Debe quedar claro que el patrimonio del Estado se afecta o se disminuye no solo cuando se le quita (apropiación o sustracción) bienes o dinero en efectivo, sino cuando se le ocasiona pérdidas, costos o simplemente cuando se impide que perciba bienes o activos. La lesión del patrimonio no solo tiene que ver con daño a lo que ya existe, sino que también corresponde analizar lo que se deja de percibir gracias a la realización de una conducta de corrupción46.

1.1. La duplicidad de los plazos de prescripción y el partícipe extraneus

Otro aspecto problemático es determinar si se debe aplicar la duplicación del plazo de prescripción a aquellas personas (particulares) que han intervenido en un delito cometido por un funcionario o servidor público contra el patrimonio del Estado, por ejemplo en el delito de cohecho.

Como se sabe, los autores de los delitos contra la Administración Pública pueden no actuar solos, sino valiéndose de sujetos comunes, es decir que quienes no tienen la calidad de funcionarios o servidores públicos, y por lo cual en estos casos se les denomina extraneus, y es, pues, sobre ellos donde surge la problemática de la aplicación de la duplicidad del plazo de prescripción.

La respuesta al problema planteado debe partir –señala la Corte Suprema– por tomar en cuenta que estos tipos de delitos se encuadran dentro de la categoría de delitos de infracción de deber, y por lo tanto para su configuración no importa el dominio del hecho, sino que se forman a partir de la infracción de un deber especial que le corresponde a la órbita del autor –característica intrínseca de los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos–. El autor del delito –de infracción de deber– no puede ser cualquier persona, sino solo aquel funcionario o servidor público que ocupa un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que ostenta.

La infracción del mismo lo convierte en autor, con independencia del dominio de la situación fáctica que no tiene ninguna trascendencia jurídica, pues el fundamento está construido por la posición que domina en relación al deber estatal que le corresponde: conducirse correctamente con lealtad y probidad en el ejercicio de la Administración Pública y con los bienes que se encuentran bajo su ámbito. En este espacio, por ejemplo, deberá disponer correctamente del patrimonio estatal que administra47.

Por consiguiente, el funcionario o servidor público, en tanto y en cuanto su responsabilidad penal se sustenta en la infracción del deber, siempre será autor del delito contra la Administración Pública, sin perjuicio –claro está– de los diferentes presupuestos que también se requieran para determinar la autoría de cada injusto, como por ejemplo en el delito de peculado, que exige además el vínculo funcional con el objeto. Este tipo de delitos restringe el círculo de autores –como se anotó–, pero se admite la participación del extraneus que no ostenta esa obligación especial, como partícipe: inductor o cómplice. Para fundamentar esta perspectiva –en torno a la accesoriedad de la participación– en la jurisprudencia nacional actual se considera dominante y homogénea la tesis de la unidad de título de imputación para resolver la situación del extraneus. Esta posición sostiene lo siguiente:

a) Un mismo hecho no puede ser reputado bajo dos tipos penales diferentes.

b) El extraneus puede participar en delitos funcionariales y responderá por el injusto realizado por un autor que infringe el deber especial. Por tanto, la participación del extraneus no constituye una categoría autónoma de coejecución del hecho punible, sino que es dependiente del hecho principal. Esto es, no posee autonomía y configuración delictiva propia a pesar de que aquel toma parte en la realización de la conducta punible48.

Desde esta posición serán partícipes los que sin infringir el deber, formen parte del hecho referido a la acción del infractor del deber –el hecho punible está unido esencialmente al autor y constituye una imputación única–. Esta posición guarda absoluta concordancia con el artículo 26 del CP que regula las reglas de la incomunicabilidad de las circunstancias de participación y señala lo siguiente: “Las circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad de algunos de los autores y partícipes no modifican las de los otros autores o partícipes del mismo hecho punible”. Esta fórmula ratifica la opción dogmática y jurisprudencial que sostiene la imposibilidad de la punibilidad del extraneus como autor de un delito de infracción de deber49.

Ahora bien, el CP al regular el término de prescripción de la acción penal en su artículo 80, estipuló que se duplica el plazo de la prescripción para el funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones realice una conducta punible que atente contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este.

Siendo que la calidad de funcionario o servidor público del autor se constituye en la condición especial que fundamenta la mayor extensión del término de la prescripción, por la distinta posición que estos ocupan en la sociedad y porque de ellos se espera una actitud punitivo en función a la real magnitud de la participación del agente. Entonces si bien los extraneus se regirán por la pena correspondiente al delito ejecutado por el autor –dentro de los comprendidos en el Capítulo II, Titulo XVIII, del Libro Segundo del CP– pero para los efectos del cómputo de la prescripción no se les extenderá el término del plazo previsto para los autores, pues a ellos no les alcanza la circunstancia agravante que solo corresponde al autor50.

En conclusión –como señala Hurtado Huailla51– el reproche de la duplicidad del plazo de prescripción se basa en la calidad del agente infractor, en el mayor desvalor de la acción y del resultado, por lo tanto, no teniendo el extraneus dicha calidad, corresponde que el cómputo del plazo de prescripción opere como el sujeto común que es.

Y es que el funcionario público no solo tiene el deber de no perjudicar patrimonialmente al Estado (deber general correspondiente a todos los ciudadanos), sino que, como funcionario público, tiene también el deber de evitar que otros afecten el patrimonio estatal, esto es, el funcionario debe cuidar y proteger los intereses del Estado. Esta mayor gravedad de la actuación de los funcionarios públicos justificaría la aplicación de la regla especial de prescripción solo a ellos. E incluso cuando el funcionario no tenga el deber específico de administrar los bienes del Estado (repárese en que la norma hace referencia únicamente a la calidad de funcionario público), él, como funcionario público, tiene un deber de fidelidad y lealtad, expresado en un deber de proteger los intereses del Estado y, por lo mismo, también los intereses patrimoniales de este. En cambio, los extranei no están vinculados a ese deber especial, sino solo al deber general de no afectar el patrimonio ajeno. Por lo tanto, si los extranei afectan directamente el patrimonio estatal, su responsabilidad estará definida por la infracción del deber general de no cometer delitos52.

2. La duplicación de los plazos de prescripción cuando el autor comete el delito como integrante de una organización criminal

La segunda parte del último párrafo del reformado artículo 80 del CP cambia todo el panorama de la figura de la dúplica de los plazos de prescripción tal como ha venido siendo entendida hasta ahora, desde su fundamento y razón de ser (los mismos que hemos visto en los parágrafos precedentes) hasta los presupuestos de su aplicación. Con lo cual prácticamente vacía de contenido la gravedad de la conducta de los funcionarios y servidores públicos respecto del patrimonio del Estado y asimila el hecho a delitos comunes sin ninguna diferenciación que le otorgue sentido a la disposición legal contenida en la primera parte del último párrafo del artículo 80 del CP patrio.

Las razones por las que señalamos lo anterior las exponemos a continuación:

Mediante esta nueva regulación normativa ya no importa la calidad del agente infractor de la ley penal, lo único realmente resaltante será probar que dicho agente (particular o funcionario público) cometió un ilícito penal como integrante de una organización criminal53 para que se aplique la duplicación de los plazos prescriptorios. El ilícito penal cometido debe ser uno de los previstos en el artículo 3 de la Ley Nº 3007754.

Por lo tanto los plazos de prescripción se duplicarán para cualquiera (particular o funcionario público) que cometa un comportamiento delictivo previsto en el artículo 3 de la Ley Nº 30077.

Siendo así, en los delitos contra la Administración Pública, tampoco será necesario determinar si se vulneró el patrimonio estatal o de una entidad sostenida por este, tampoco el vínculo funcional existente entre el funcionario y el bien patrimonial. Pues si se acredita que lo hizo como miembro de una organización criminal, esto es que, lo realizó con la intervención de dos personas o más, procederá la dúplica de la prescripción.

Si es así como debe entenderse la modificatoria efectuada al artículo 80 del CP, entonces parece incompatible con lo prescrito en el artículo 41 de la Constitución Política, en tanto esta solo habilita la duplicación de los plazos de prescripción en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.

Nuestra Carta Magna no ha previsto la posibilidad de duplicar los plazos de prescripción para cualquier delito, diferente a los que cometan los funcionarios públicos afectando el patrimonio del Estado.

Bajo los cánones de esta previsión constitucional, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se sostiene –como se ha visto– que no es posible duplicar los plazos de prescripción en aquellos delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos en los que no se afecte (lesione o ponga en peligro) el patrimonio del Estado. Pero con la nueva redacción del artículo 80 del CP al parecer se echa al olvido la ley fundamental y la interpretación que de ella han realizado los tribunales de justicia.

Por otro lado, con la modificación en comento ¿procede duplicar los plazos de prescripción a los partícipes extraneus de delitos contra la Administración Pública? La respuesta es afirmativa pues si no interesa tener en cuenta la calidad del agente infractor, entonces es procedente que a todos los integrantes de una organización delictiva se admita la dúplica de la prescripción. Así por ejemplo, si el funcionario público comete el delito de colusión, con la colaboración de dos sujetos particulares (participes extraneus), a los tres es posible aplicar la dúplica de los plazos prescriptorios, sin tener en cuenta quién es funcionario o quién es particular (aspectos últimos que solo servirán para el título de imputación y pena a imponer). Lo que acabamos de señalar es igualmente aplicable en otros delitos contra la Administración Pública, en los que no se afecte el patrimonio del Estado.

En el caso específico de los delitos de cohecho, por ejemplo, se podrá aplicar la dúplica de la prescripción, tanto contra el funcionario (intraneus) como contra el particular (extraneus), al margen de que en este caso cada uno responda por su propio injusto (pasivo y activo), sin importar si en el caso en concreto haya existido una afectación al patrimonio del Estado, solo bastará acreditar que el intraneus y extraneus formaban parte de una organización criminal, si solo se acredita que uno de ellos formaba parte de una organización criminal, entonces solo a él deberá efectuarse la dúplica de la prescripción.

Como se observa, con la modificación del artículo 80 del CP se cambia todo ello, ampliándose los márgenes ampliatorios de los plazos de prescripción penal, dejando de ser una medida excepcional para convertirse en la regla general.

Ahora bien, bajo esa perspectiva, solo podrá ser aplicable la primera parte del último párrafo del artículo 80 del CP, cuando el funcionario o servidor público realizó la conducta delictiva solo o con la ayuda de una persona más, pues al no tratarse de una organización criminal (debido al número de agentes que intervinieron en la comisión del ilícito penal) debe en ese supuesto observarse que se afectó el patrimonio estatal, de no haber sido afectado no podrá aplicarse la dúplica de la prescripción.

La redacción de la segunda parte del último párrafo del artículo 80 también podría ser objeto de una segunda interpretación, con el fin de reducir las contradicciones anotadas en las líneas anteriores, aunque creemos que esta última no ha sido la finalidad de los legisladores al momento de su creación, y asimismo igualmente presenta algunas deficiencias. Veamos cuál es esta segunda interpretación:

Al margen de la dúplica de los plazos prescriptorios en los delitos cometido por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio del Estado, se podría sostener que la segunda parte del último párrafo del artículo 80 del CP es ampliar los supuestos de dúplica de la prescripción para los delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos, y solo para tales agentes que revisten dicha condición especial. Así, es procedente que los plazos de prescripción se dupliquen en los casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos como integrante de organizaciones criminales, sin tomar en cuenta si la conducta delictiva fue contra el patrimonio del Estado, pero para ello sería necesario que se den dos condiciones: la primera, que el sujeto activo debe tratarse de un funcionario o servidor público, pero la segunda condición no es que se tenga que afectar el patrimonio del Estado, sino simplemente que el funcionario haya actuado como integrante de una organización criminal, sin importar el tipo penal que cometió, pudiendo tratarse de un delito contra la Administración Pública o no, por ejemplo de un robo agravado, trata de personas, pornografía infantil, entre otros. Es decir aquí no interesa si se afectó o no el patrimonio del Estado, ni tampoco que se trate de un delito contra la Administración Pública, pues no se toma en cuenta la naturaleza del ilícito penal cometido, o que bien jurídico pretende proteger el tipo penal en cuestión.

Aquí lo que cobra relevancia es que el funcionario haya ejecutado el delito como miembro de una organización criminal, para lo cual será necesario tomar en cuenta el número de intervinientes en el delito, así por ejemplo si al momento de cometer un delito contra la Administración Pública, aun cuando no se haya comprometido el patrimonio del Estado, pero si se valió de la colaboración de dos o más partícipes extraneus, por ejemplo, se podrá hablar de una organización criminal y por ende aplicar la duplicación de la prescripción de los plazos prescriptorios pero solo con relación al funcionario o servidor público.

Bajo esta interpretación lo importante es que lo haya realizado un funcionario o servidor público, pero siempre y cuando –se puede sostener– que se haya valido de esa condición para la perpetración del ilícito penal como integrante de una organización criminal. Si no se valió de su condición de funcionario o servidor público no puede aplicarse la agravante de duplicación de la prescripción, así por ejemplo si un servidor público luego de cumplir con sus labores, en las noches junto a los demás miembros de la organización criminal que integra entra a la casa de particulares a robar, no será posible que se aplique la duplicación de la prescripción de la acción penal.

Entonces, en el caso del delito de cohecho pasivo propio, para seguir con el ejemplo anteriormente propuesto, se podría aplicar la duplicidad de los plazos prescriptorios, si de determina que el funcionario o servidor público forma parte de una organización criminal, sin importar si en el caso en concreto existió una ofensividad contra el patrimonio del Estado. Por el contrario, al particular (extraneus) autor del delito de cohecho activo genérico, no se podrá aplicar esa duplicidad, aun cuando se determine que forma parte de una organización criminal, de o de la misma organización que integra aquel funcionario o servidor público.

Si bien este criterio interpretativo corrige algunas deficiencias del criterio anterior anotado, lo cierto es que igualmente no resulta compatible con el artículo 41 de la Constitución, en tanto este artículo de nuestra carta magna solo habilita la duplicación en casos de que el funcionario público con su proceder ilícito afecte el patrimonio del Estado. Mientras que aquí se sostiene que es posible duplicar los plazos de prescripción para cualquier delito que hayan cometido tales funcionarios o servidores públicos, sin considerar si los ilícitos penales cometidos por ellos tenían algo que ver con el patrimonio del Estado, sino solo si los realizó como integrante de una organización criminal y aprovechándose de su cargo.

Entonces, a su vez se percibe que la idea, basándose en la norma constitucional citada, de que con respecto a la procedencia de duplicar los plazos de prescripción solo era posible en los delitos contra la Administración Pública, y únicamente cuando de entre ellos se afecte el patrimonio del Estado sigue quedando de lado.

Referencias bibliográficas

- ANGULO ARANA, Pedro Miguel. “Efectos y requisitos de la prescripción de la pena”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 2, Gaceta Jurídica, Lima, agosto de 2009.

- BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Ad-Hoc, 2ª edición, 1ª reimpresión, Buenos Aires, 2000.

- BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel. En: GRACIA MARTÍN, Luis (coordinador). Tratado de las consecuencias jurídicas del delito. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

- BRAMONT ARIAS, Luis y BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto. Código Penal anotado. San Marcos, Lima, 1995.

- CÁCERES JULCA, Roberto y BA-RRENECHEA ABARCA, Kunny. Las excepciones y defensas procesales. Teoría y práctica de las defensas de forma contra la acción penal en el Código Procesal Penal. Jurista, Lima, 2010.

- CASTILLO ALVA, José Luis. “La prescripción de la persecución penal. Comentario a propósito de la sentencia del Exp. Nº 1805-2005-PHC/TC”. En: CASTAÑEDA OTSU, Susana (directora). Comentarios a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Grijley, Lima, 2010.

- CASTILLO ALVA, José Luis. Jurisprudencia penal 2. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la República. Grijley, Lima, 2006.

- CASTILLO ALVA, José Luis. “La prescripción de los delitos cometidos por funcionarios públicos”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 128, Gaceta Jurídica, Lima, julio de 2004.

- CLARIÁ OLMEDO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I, Ediar, Buenos Aires, 1960.

- FARALDO CABANA, Patricia. Las causales de levantamiento de pena. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

- GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás; CASTRO TRIGOSO, Hamilton y RABANAL PALACIOS, William. El Código Procesal Penal. Jurista, Lima, 2008.

- GARCÍA CAVERO, Percy. Lecciones de Derecho Penal. Parte general. Grijley, Lima, 2008.

- GONZÁLEZ TAPIA, María Isabel. La prescripción en el Derecho Penal. Dykinson, Madrid, 2003.

- GUIMARAY MORI, Erick. “Breves notas sobre la prescripción penal en delitos de corrupción de funcionarios”. Disponible en: <http://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/opinion/breves-notas-sobre-la-prescripcion-penal-en-delitos-de-corrupcion-de-funcionarios/>.

- HAIRABEDIAN, Maximiliano y ZULOETA, Federico. La prescripción de la acción penal. Mediterránea, Córdova, 2006.

- HURTADO HUAILLA, Ana Cecilia. “La duplicidad de los plazos de prescripción que regula el artículo 80 in fine del Código Penal y el extraneu”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 29, Gaceta Jurídica, Lima, noviembre de 2011.

- MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos. 2ª reimpresión de la 1ª edición, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2002.

- MANZINI, Vicenzo. Tratado de Derecho Procesal. Vol. V, Ediar, Buenos Aires, 1950.

- MEINI MENDEZ, Iván. “Sobre la prescripción de la acción penal”. En: MEINI MÉNDEZ, Iván. Imputación y responsabilidad penal. Ensayos de Derecho Penal. Ara, Lima, 2009.

- MENDOZA ALCA, Javier. “La prescripción en los delitos contra el patrimonio del Estado. A propósito del Acuerdo Plenario de la Corte Suprema Nº 1-2010/CJ-116”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Año 17, N° 155, Gaceta Jurídica, Lima, 2011.

- MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte general. 5º edición, Reppetor, Barcelona, 1998.

- PARIONA ARANA, Raúl. “Sobre la aplicación de la regla especial de prescripción del artículo 80 in fine del Código Penal a los partícipes extranei”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 37, Gaceta Jurídica, Lima, julio de 2012.

- PARIONA ARANA, Raúl. “La prescripción en el Código Procesal Penal de 2004. ¿Suspensión o interrupción de la prescripción?”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 23, Gaceta Jurídica, Lima, mayo de 2011.

- PARIONA ARANA, Raúl. “La prescripción en los delitos contra la administración pública”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 10, Gaceta Jurídica, Lima, abril de 2010.

- PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Estudio programático de la parte general. 3ª edición, Grijley, Lima, 1999.

- PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. “La duplicación del plazo de prescripción en los delitos cometidos por funcionarios públicos según el Acuerdo Plenario Nº 1-2010/CJ-116”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 20, Gaceta Jurídica, Lima, febrero de 2011.

- PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. Derecho Penal. Parte general. Teoría del delito y de la pena y sus consecuencias jurídicas. 2ª edición, 1ª reimpresión, Rodhas, Lima, 2009.

- REYNA ALFARO, Luis Miguel. Excepciones, cuestión previa y cuestión prejudicial en el proceso penal. Grijley, Lima, 2008.

- POLITOFF LIFSCHITZ, Sergio; MATUS ACUÑA, Jean Pierre; RAMÍREZ, María Cecilia. Lecciones de Derecho Penal chileno. Parte general. 2ª edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004.

- RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, Julio. “Sobre la prescripción del caso petroaudios para Alberto Quimper”. Disponible en <http://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/opinion/sobre-la-prescripcion-del-caso-petroaudios-para-alberto-quimper/>.

- ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio. “La excepción de cosa juzgada en el delito continuado”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 159, Gaceta Jurídica, Lima, febrero de 2007.

- PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Todo sobre el Código Penal. Tomo I, Lima, 1996.

- SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Vol. I, 2ª edición, 1ª reimpresión, Grijley, Lima, 2006.

- RAGUÉS I VALLÈS, Ramón. “La guerra de la prescripción. Crónica y crítica del conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo a propósito del artículo 132.2 del Código Penal”. En: Revista Española de Derecho Constitucional. N° 91, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, enero-abril de 2011.

- VALDIVIEZO VALERA, Ana Ivonne. “La suspensión de la prescripción de la acción penal en virtud del artículo 339.1 del NCPP. Una visión que no se quiere ver”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 30, Gaceta Jurídica, Lima, diciembre de 2011.

- VELA TREVIÑO, Sergio. La prescripción en materia penal. 12ª edición, Trillas, México D.F, 2002.

- VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte general. Grijley, Lima, 2010.

- ZAFFARONI, Eugenio. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Tomo V, Ediar, Buenos Aires, 1988.

___________________________________________________________

1 El resaltado es nuestro.

2 En este sentido CASTILLO ALVA, José Luis. “La prescripción de la persecución penal. Comentario a propósito de la sentencia del Exp. Nº 1805-2005-PHC/TC”. En: CASTAÑEDA OTSU, Susana. (Directora). Comentarios a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Grijley, Lima, 2010, p. 643.

3 Como dice Manzini, “[m]ediante la prescripción el Estado renuncia al castigo del culpable, autolimitando su soberano poder de castigar” (MANZINI, Vicenzo. Tratado de Derecho Procesal. Vol. V, Ediar, Buenos Aires, 1950, p. 601).

4 Cfr. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás; CASTRO TRIGOSO, Hamilton y RABANAL PALACIOS, William. El Código Procesal Penal. Jurista, Lima, 2008, p. 115; PARIONA ARANA, Raúl. “La prescripción en el Código Procesal Penal de 2004. ¿Suspensión o interrupción de la prescripción?”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 23, Gaceta Jurídica, Lima, mayo de 2011, p. 222.

5 Cfr. PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Estudio programático de la parte general. 3ª edición, Grijley, Lima, 1999, p. 668; PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Todo sobre el Código Penal. Tomo I, Idemsa, Lima, 1996, p. 155; SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. 2ª edición,

1ª reimpresión, Vol. I, Grijley, Lima, 2006, p. 392. BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. 2ª edición, 1ª reimpresión, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 224; VELA TREVIÑO, Sergio. La prescripción en materia penal. 12ª edición, Trillas, Ciudad de México, 2002, p. 57; POLITOFF LIFSCHITZ, Sergio; MATUS ACUÑA, Jean Pierre y RAMÍREZ, María Cecilia. Lecciones de Derecho Penal chileno. Parte general. 2ª edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p. 582. RAGUÉS I VALLÈS, Ramon. “La guerra de la prescripción. Crónica y crítica del conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo a propósito del artículo 132.2 del Código Penal”. En: Revista Española de Derecho Constitucional. N° 91, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, enero-abril de 2011, p. 381.

6 Cfr. MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos. 2ª reimpresión de la 1ª edición, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2002, p. 119; PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., p. 441; GONZÁLEZ TAPIA, María Isabel. La prescripción en el Derecho Penal. Dykinson, Madrid, 2003, p. 28, quien afirma que el delito no resulta ni negado ni extinguido.

7 MEINI MENDEZ, Iván. “Sobre la prescripción de la acción penal”. En: MEINI MÉNDEZ, Iván. Imputación y responsabilidad penal. Ensayos de Derecho Penal. Ara, Lima, 2009, p. 282. Continuará señalando el citado autor que un hecho penalmente relevante no es solo un delito, sino todo comportamiento que tenga apariencia delictiva (solo así se puede sostener que una sentencia absolutoria no significa que el Estado haya restringido de manera ilícita la libertad del procesado). En pocas palabras, la prescripción de la acción penal es una condición que impide la persecución penal.

8 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. Derecho Penal. Parte general. Teoría del delito y de la pena y sus consecuencias jurídicas. 2ª edición, 1ª reimpresión, Rodhas, Lima, 2009, p. 1090. En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia nacional: “El ejercicio del ius puniendi expresado en la potestad del Estado para la persecución de las conductas reprochables como infracciones penales no puede desenvolverse ad infinitum, teniendo un límite temporal que se encuentra establecido por ley para cada conducta humana específica, constituyéndose la prescripción en una causa legal que imposibilita un pronunciamiento de mérito sobre el fondo del asunto materia de controversia” (R.N. N° 646-2003-Puno, del 18 de julio de 2003. En: CASTILLO ALVA, José Luis. Jurisprudencia penal 2. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la República. Grijley, Lima, 2006, p. 665).

9 Cfr. BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel. En: GRACIA MARTÍN, Luis (coordinador). Tratado de las consecuencias jurídicas del delito. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 402.

10 El Tribunal Constitucional sostiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo. (STC Exp. Nº 01805-2005-PHC/TC, f. j. 7. Igualmente STC Exp. Nº 06063-2006-HC/TC, f. j. 3.5).

11 Cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I, Ediar, Buenos Aires, 1960, p. 373.

12 FARALDO CABANA, Patricia. Las causales de levantamiento de pena. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 94.

13 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte general. 5a edición, Reppetor, Barcelona, 1998, p. 781.

14 Véase, por todos, HAIRABEDIAN, Maximiliano y ZULOETA, Federico. La prescripción de la acción penal. Mediterránea, Córdova, 2006, p. 25, para quienes “[l]a prescripción constituye una autolimitación que se impone al Estado en sus facultades de persecución del delito, ya sea dando por terminado un proceso en trámite o dejando de aplicar una pena oportunamente impuesta”.

15 CASTILLO ALVA, José Luis. “La prescripción de la persecución penal. Comentario a propósito de la STC Exp. Nº 1805-2005-PHC/TC”. En: Comentarios a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Ob. cit., p. 644.

16 Véase STC Exp. N° 01912-2012-PHC/TC, f. j. 4.

17 Así, REYNA ALFARO, Luis Miguel. Excepciones, cuestión previa y cuestión prejudicial en el proceso penal. Grijley, Lima, 2008, p. 187, cuando sostiene que: “La resolución de prescripción de la acción penal no es una declaración de la inocencia del procesado, tampoco de condena claro está. Sin embargo, muchas veces algunos ‘interesados’ pretenden dotarle alguna calidad próxima (o igual) a una resolución de inocencia. Así, por ejemplo, puede que el ilícito cometido a la luz de los hechos y pruebas sea evidente (que con seguridad conllevará a la condena), pero que por transcurso de un plazo determinado surte efecto la prescripción, archivándose el caso. Es decir, en el procedimiento de algunos casos puede suceder que solo haya faltado tiempo procesal para declarar la condena penal del procesado (o incluso se le haya absuelto)”.

18 CASTILLO ALVA, José Luis. “La prescripción de la persecución penal. Comentario a propósito de la sentencia del Exp. Nº 1805-2005-PHC/TC”. Ob. cit., p. 745.

19 Manzini sostenía que “la prescripción de la pena significa la extinción, por el transcurso del tiempo, de la potestad estatal de hacer ejecutar la pena impuesta al reo por su delito” (MANZINI, Vicenzo. Ob. cit., p. 781).

20 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Tomo V, Ediar, Buenos Aires, 1988, p. 31.

21 ANGULO ARANA, Pedro Miguel. “Efectos y requisitos de la prescripción de la pena”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 2, Gaceta Jurídica, Lima, agosto de 2009, p. 78.

22 VALDIVIEZO VALERA, Ana Ivonne. “La suspensión de la prescripción de la acción penal en virtud del artículo 339.1 del NCPP. Una visión que no se quiere ver”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 30, Gaceta Jurídica, Lima, diciembre de 2011, p. 240.

23 ZAFFARONI, Eugenio. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Tomo V, Ediar, Buenos Aires, 1988, p. 39.

24 BRAMONT ARIAS, Luis y BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto. Código Penal anotado. San Marcos, Lima, 1995, p. 287.