Técnicas para interrogar en juicio oral en el nuevo Código Procesal Penal

Elmer FUSTAMANTE GÁLVEZ*

TEMA RELEVANTE

El autor hace un repaso de los principales aspectos de las técnicas de interrogación admitidas en el nuevo proceso penal. Así, define su función según cada una de las partes procesales involucradas, haciendo un especial énfasis en el deber de intervención imparcial del juez, únicamente con preguntas aclaratorias. Finalmente, concluye que la oralidad dejó de lado la escrituralidad que estaba claramente impregnada en el antiguo modelo procesal de 1940, en donde no se permitía al abogado del acusado interrogar de manera directa al examinado, como sucedía en los procesos sumarios.

MARCO NORMATIVO

Código Procesal penal de 2004: arts. 88, 170, 321, 343, 356, 376, 378.

INTRODUCCIÓN

Al tener todo ser humano el derecho a un proceso penal justo, es decir con todas las garantías que establece la Constitución (debido proceso), la etapa del juicio oral se convierte en la más importante, porque en esta, el derecho de defensa alcanza su máxima expresión, tanto así que el Derecho Procesal Penal, como conjunto de normas del derecho objetivo destinadas a regular el proceso jurisdiccional, tiene por objeto regular la organización de los tribunales de justicia (juzgados de investigación preparatoria, juzgados penales unipersonales o colegiados, y salas de apelaciones). Siendo que, en la actualidad, es una rama propia e independiente, no un acápite del Derecho Penal, la que está dotada de sus principios y categorías fundamentales.

Los jueces tienen hasta la actualidad una gran dificultad de asimilar el nuevo modelo procesal penal. En muchas ocasiones durante los juicios orales, suplen las funciones del Representante del Ministerio Público, queriendo subsanar cual o tal omisión, afectando de alguna manera el principio de imparcialidad, como el de igualdad de armas, he inclusive admitir de oficio medios probatorios, poniendo en desventaja a los demás sujetos procesales, medios de prueba que nunca fueron ofrecidos por el titular de la acción penal durante la etapa intermedia, ni por los demás sujetos procesales debidamente constituidos como tal, ( D. L. 052 L.O.M.P institución que tiene la carga de la prueba). Por ello, el presente trabajo alcanza, de alguna manera, a presentar en forma descriptiva, evolutiva y reflexiva la introducción de algunas técnicas de oralidad y especialmente las del interrogatorio o exámenes de testigos y que producto del contradictorio como fin objetivo del juicio oral, el juez de juzgamiento o colegiados, como juez imparcial debería resolver absolviendo o condenando.

En principio, el presente trabajo hará una reflexión de los fines de la reforma procesal penal, así como de los nuevos roles que asumirán los intervinientes, despercudiéndose del viejo modelo del Código de Procedimientos Penales de 1940.

I. ANTECEDENTES DE TRANSICIÓN DE LA ESCRITURALIDAD A LA ORALIDAD

En principio, para explicar el desarrollo del ejercicio público, hay que remitirnos a los inicios, es decir al Código de Enjuiciamiento Penal de 1863, el mismo que tomo vigencia desde primero de marzo de 1863 hasta 1920, así como el código de Procedimientos en materia criminal de 1920, bastante influenciado por la doctrina francesa, teniendo dos etapas: la instrucción dirigida por el juez que fue reservada, escrita y el juicio oral que se realizaba ante el Tribunal Correccional. Y el antecesor Código de Procedimientos Penales de 1940, que sigue vigente en algunos distritos judiciales del Perú, siendo que los rasgos característicos de este son: 1) proceso penal se desarrolla en dos etapas como la instrucción [reservada y escrita] y el juicio [público y oral], el primero a la recolección de las pruebas, y él segundo compete a un órgano jurisdiccional colegiado (antes tribunal correccional) bajo principios de oralidad publicidad, concentración e identidad personal de juzgamiento; pero que no se aplicaba en todo su esplendor. De los rezagos de algunos procesos en liquidación que se siguen ventilando ante los juzgados unipersonales de nuestro país, así como en las salas penales liquidadoras, siguen los juzgadores involucrados en el sistema inquisitivo. Luego hemos tenido el Código Procesal Penal de 1991, promulgado a través del D. L. 638, siendo que este código entró en vigencia solo 22 artículos, como son: artículos 2, 135, 136, 137, 138, 143, 144, 145, 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188, es decir desde el 29 de mayo de 1991 y desde el 10 de diciembre de 1992 entraron en vigencia los artículo 139, 240, 241, 242, 243, 244 y 345, proyecto que comprendía un título preliminar de cinco libros, como son la acción penal (I), la investigación (II), el juzgamiento (III), la actividad procesal (IV), y los llamados derechos especiales (V), lo que hacían un total de 410 artículos; es así que con el nuevo código procesal Penal modelo para Latinoamérica, se ha producido un importante cambio dejando de lado la escrituralidad por la oralidad.

Una de las novedosas formas introducidas en el Código Procesal Penal peruano D. L. N° 957, es la oralidad tal como lo regula el artículo 356 del NCPP en lo que respecta a los principios del juicio1 y más específicamente de las técnicas de interrogatorio del modelo anglosajón, fundamentalmente las del modelo norteamericano, en la cual desarrolla al máximo las técnicas de la oralidad y del interrogatorio directo, como del modelo procesal colombiano y porque no decir del modelo procesal penal chileno, que hemos tomado como punto de partida. Sin embargo, preciso señalar que existe una utilización poco mediática de la expresión, que, por cierto, se caracteriza por un conocimiento poco profundo por los operadores del derecho como lo son jueces, fiscales y abogados. Tan así es que se debe tener en cuenta que el proceso penal norteamericano ha tenido influencia en el mundo con una marcha triunfal, así lo indica el catedrático muniqués Bernd Schünemann2.

Se dice que el Perú ha dado un gran paso con el nuevo modelo procesal penal, como es el interrogatorio directo al acusado, examen de testigos, peritos, en la práctica la influencia de la escrituración todavía se sigue manteniendo no de manera continua, pero se sigue dando3 el secreto de la delegación de otros vicios del sistema inquisitivo que se sigue arrastrando, e incluso el abuso de la detención provisional mediante las medidas cautelares de prisión, tal como lo regula el artículo 268 de NCPP y sus consecuencias de reos sin sentencias. El enorme costo de proceso, la ineficacia y sanción de la criminalidad y su contrapartida, necesidad que motivó la adopción del nuevo modelo procesal penal D. L. Nº 957, que para muchos reos se ha tenido que solicitar su libertad por exceso de prisión preventiva, que implicó la ruptura de muchos paradigmas en cuanto a la justicia penal se refiere y con definición de nuevos roles para los que intervienen en los procesos penales. Una de las técnicas importantes como se ha señalado es la oralidad, dentro de estas técnicas del interrogatorio (declaración de imputado), que regulan el artículo 376 literales a, b, c y d del CPP D. L. Nº 957 vigente en varios distritos judiciales del Perú.

II. FUNDAMENTOS SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INTERROGATORIO

Las razones por las cuales el legislador peruano decidió adoptar las técnicas de interrogatorio en el proceso penal, partiendo principalmente del rol y características, principalmente, que nuestra Constitución les asigna, se basan en la Convención Americana referente a Derechos Humanos4 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece el derecho del acusado a interrogar y hacer interrogar, en el caso de los testigos de cargo, y a obtener comparecencia de los testigos de descargo, y que estos a la vez sean interrogados en las mismas condiciones, con las mismas prerrogativas que la ley faculta, como en el caso de los primeros, además, en adecuación a la legislación internacional de Derechos Humanos, apoyándose en la doctrina y legislación comparada.

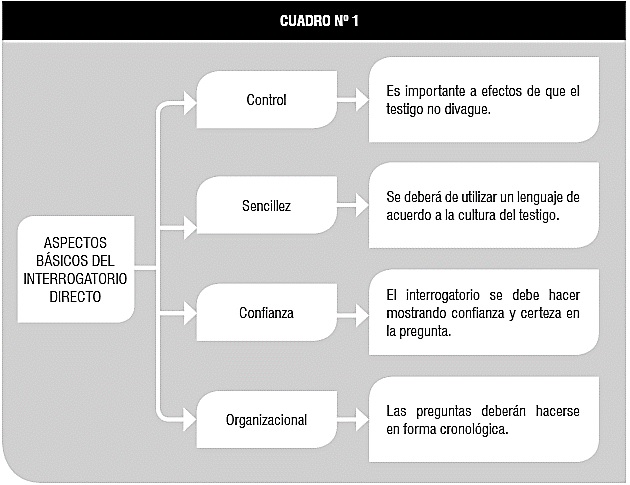

1. Aspectos básicos del interrogatorio directo

• Control.- Es importante a efectos de que el testigo no divague.

• Sencillez.- Las preguntas deben ser claras, es decir se deberá utilizar un lenguaje de acuerdo a la cultura de este, salvo de los peritos, en este caso deberá de utilizarse un lenguaje técnico.

• Confianza y seguridad.- A fin de convencer al juez, por lo que el interrogatorio se debe hacer mostrando confianza y certeza en la pregunta, caso contrario se podría poner al testigo en una posición insegura al momento de declarar u obtener respuesta alguna, no olvidemos que el testimonio servirá para acreditar o desvirtuar tal o cual teoría del caso.

• Organizacional.- Las preguntas deberán hacerse en forma cronológica, es decir imaginándose los hechos del pasado, como habrían posiblemente sucedido, y que estos sean coherentes con los demás elementos de convicción que existan, a fin de que el interrogado o testigo relaten los hechos más importantes y que producto del contradictorio el juzgador resuelva condenando o absolviendo.

a) Fundamentos de la relación procesal penal

La doctrina señala que los principios fundamentales de la relación procesal se dividen en veinticuatro y cada uno de ellos regula ciertos fines, como: derecho a la gratuidad en el proceso penal, principio de imparcialidad, plazo razonable, principio de celeridad y economía procesal, principio de la función jurisdiccional, principio de unicidad del poder judicial, exclusividad de la función jurisdiccional, independencia de la función jurisdiccional, principio de oralidad, principio de publicidad, principio de contradicción, principio de igualdad procesal, derecho de impugnación, error judicial, presunción de inocencia, principio de in dubio pro reo, principio de ne bis in idem, principio acusatorio, competencia judicial, principio de legalidad, condiciones de aplicación de la ley procesal, legitimidad de la prueba, derecho de defensa, principio del debido proceso. De ellos que nos interesa, a efectos de fundamentar la adopción de las técnicas de la oralidad en el nuevo proceso penal, los que se refiere a la verdad procesal o verdad construida5, o empleando expresiones de Taruffo, “es el derecho el que define lo que en el proceso constituye el hecho6

De igual forma, la doctrina7 distingue entre garantías primarias y secundarias. Las primeras se refieren a la formulación de la imputación, es decir a los elementos estructurales de la teoría general del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), así como a la carga de la prueba y al derecho de defensa y las otras o de segundo nivel, las que se refieren a la publicidad, oralidad, legalidad, igualdad de armas, etc. La verdad se configura como un principio limitativo del ius puniendi del Estado, por cuanto esta no recae sobre el simple voluntarismo del juez, sino como una dinámica propia del aparato Estatal, como único y primordial fundamento la legitimidad estatal y democrática de la función jurisdiccional, que imparte los jueces a nivel nacional de acuerdo a su Ley Orgánica y a los estamentos del Estado Constitucional según las leyes. Es así que se afirma que las sentencias penales son los únicos actos jurídicos cuya validez depende de su verdad procesal8. Tan así es que compartimos la idea en cuanto a Ferrajoli, donde señala la imposibilidad de llegar a la verdad como enunciado epistemológico, toda vez que la verdad del proceso es muchísimo mayor en reconstruir un hecho histórico pasado, porque no se puede llegar a la verdad real, porque lejos de ser una verdad real es una verdad aproximativa, o probabilística con las pruebas debatidas a nivel del juicio oral y que hayan sido materia del contradictorio, y no en simple presunciones, como se hacía en el pasado. En buena cuenta, Ferrajoli refiere que se garantiza con el famoso principio de inmediación, es decir el juez deberá de evaluar de manera minuciosa los elementos de convicción no siendo muchas veces un juez verdugo, como sucede a diario, sino basándose en los medios y elementos de prueba que generen indicios razonables, que estime la responsabilidad y la comisión del mismo y que estos hayan surgido producto del debate contradictorio, que fueron producto de la oralidad (debate), así como también de los principios de publicidad, comunidad de la prueba, así como también de la libre valoración de los mismos, y con la sana crítica que le faculta la Ley, de administrar e impartir justicia fallando a favor o en contra del acusado.

En este nuevo sistema acusatorio garantista de tendencia adversativo descansan los cuatro pilares fundamentales conocidos como principios: igualdad de armas, imparcialidad, contradicción y oralidad9. Por lo general cada quien construye su teoría del caso, denominándole como versiones de carácter antagónico de los hechos del pasado, pretendiendo convencer o persuadir al juzgador, con lo que le denominamos “verdad procesal”, argumentando tal o cual hecho que realmente sucedió10. Muchas veces las descripciones verbales exactas o de carácter intrínsecas forman la realidad, sabiendo muchas veces lo que realmente sucedido11. Sin embargo, el juzgador en la actualidad condena con base en la prueba indiciaria, pero sin tener en cuenta los fines específicos como son: declaración de certeza, verdad concreta y la individualización del delincuente, es el dominio cognoscitivo de la totalidad del objeto de la investigación12. Sin embargo, Muñoz Conde13 dice que esto no quiere decir que el proceso penal tenga una renuncia por principio y desde un principio a la búsqueda de la verdad material entendida en el entorno clásico como adecuatio rei et intellectum, sino que hay que temperar las limitaciones de las leyes del conocimiento, sino de los derechos fundamentales que establece la Constitución y de acuerdo a las normas internacionales.

b) Garantías constitucionales en el proceso penal

En la actualidad, hablar de garantías constitucionales comprende en su amplitud una dimensión subjetiva de derechos fundamentales, no solo protege a las personas de las intervenciones injustificadas y arbitrarias del Estado y de terceros, sino que también facultan al ciudadano a tomar las acciones constitucionales, cuando se vea afectado o por afectarse dichos derechos14. La Constitución, siendo producto de un estado democrático, resulta ser integradora de derechos; ya sea de distintos grupos sociales. A pesar del sinnúmero de Constituciones que hemos tenido en el Perú, la mayoría es producto de un Estado Social y Democrático de Derechos, por lo que dentro del constitucionalismo contemporáneo se parte de la idea de que el control de los poderes públicos vendría a ser una idea inseparable al concepto constitucional de los derechos humanos de carácter internacional, más aún que nuestro nuevo sistema procesal penal, parte de cuatro pilares fundamentales, que son: la igualdad de armas, imparcialidad, contradicción y oralidad, que se debe tener en cuenta a todo proceso penal, y de no respetarse, se estaría afectando el debido proceso.

La Constitución plantea límites materiales, formales, genérico-valorativos, siendo el principal fundamento de tales límites los derechos fundamentales que derivan de la dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad y del Estado, tal como lo regula en su artículo 1 de la Constitución15. Por su parte Binder16 clasifica tales garantías constitucionales, en cuatro grandes bloques, como son: Las garantías básicas (juicio previo y presunción de inocencia), las que impiden la manipulación arbitral del proceso (legalidad del proceso, juez natural, independencia e imparcialidad, inviolabilidad de la defensa, ne bis in idem), las que limitan al poder del Estado de recolectar información (prohibición de la tortura, derecho a no declarar contra sí mismo, inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad de las comunicaciones) y las que limitan el uso de la fuerza durante el proceso penal (excepcionalidad de la detención provisional prisión preventiva), medida cautelar que nuestro NCPP D. L. N° 957 ha regulado en su articulado 268.

En cuanto a los presupuestos de la prisión preventiva, para declararla fundada deberá darse los tres presupuestos de manera copulativa, caso que los magistrados de investigación preparatoria muchos de ellos no tienen en cuenta los tres requisitos, basta para ellos que se dé uno de estos, siendo que el TC, en diferente jurisprudencia ha establecido que la libertad de la persona es la regla, mientras que la detención es la excepción, fundamento que no se tiene en cuenta por los actuales jueces de investigación preparatoria17.

i) Presunción de inocencia

Nuestra Constitución, en su artículo 2, inciso 24, letra e, prescribe que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Ya la Constitución de 1979 regulaba este principio en su artículo 2, inciso 20, f. En buena cuenta dicho principio de presunción de inocencia, ha sido acogido en el artículo II del título preliminar del NCPP, el cual lo regula de la siguiente manera: toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada, para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. De manera que, hasta antes de sentencia judicial firme, ninguna autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido a los medios de comunicación18.

En las técnicas del interrogatorio se traduce que el que acusa debe probar o acreditar dichas afirmaciones que se han plasmado en la acusación, cuyas reglas de juego. De conformidad con el artículo 350 del CPP en lo que respecta a la notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales, a su vez podrán objetar, solicitar el sobreseimiento, ofrecer pruebas para el juicio, o plantear otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio etc., sin tener que olvidar que el juicio es la etapa principal del proceso, la cual se realiza obligatoriamente sobre la base de la acusación, sin afectar las garantías procesales reconocidas en la Constitución y tratados de derechos internacional, del cual el Perú se encuentra adscrito, sin olvidar que en el juicio oral rige la oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, que se deberá tener en cuenta, a efectos de que se respeten las reglas de un debido proceso.

c) Fundamentos de derecho, como derechos humanos internacionales

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José) de su artículo 8, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, regula o prescriben lo que se llaman garantías judiciales mínimas. Lo que nos interesa de esto es destacar lo que sería especialmente el juicio oral público, la participación del imputado a ser escuchado en cualquier momento del juicio oral, como a precautelar sus derechos por parte de su abogado defensor durante el proceso como en el juicio oral, sobre todo a la posibilidad de interrogar de manera directa; lo que no sucedía en el viejo modelo del Código de 1940. Las obligaciones en materia de derechos humanos no solo encuentran un asidero claramente constitucional, sino su explicación y desarrollo en el derecho internacional, el mandamiento imperativo deriva de la interpretación en derechos humanos implica, que toda la actividad pública debe considerar la aplicación directa de normas consagradas en tratados internacionales de Derechos Humanos, así como en la jurisprudencia de las instancias internacionales, a las que el Perú se encuentra adscrito19.

Sobre la posibilidad de interrogar y hacer interrogar a los testigos de cargo, la CADH en el texto del artículo 8,2.f; ha establecido el derecho de defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia de los testigos y peritos o de otras persona que puedan dar luz sobre los hechos. Por su lado, el PIDCP en su artículo 14.2.e, señala el derecho de la persona a interrogar o hacer interrogar, a los testigos de cargo y de obtener la comparecencia de los testigos de descargo y estos tendrán las mismas reglas para el interrogatorio. Argumento que de ante mano regula nuestro nuevo Código Procesal Penal en su artículo 378.2: el examen de testigos se sujeta en lo pertinente a las mismas reglas del interrogatorio del acusado20.

III. ROLES EN EL NUEVO CóDIGO PROCESAL PENAL (D.L. Nº 957)

Con el nuevo Código Procesal Penal (D.L. Nº 957) se ha establecido el rol y funciones en el modelo acusatorio. Las investigaciones son asumidas por el Ministerio Público, tal como lo regula el artículo IV. 1 Del TP: El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal, 2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito los que determinen y acrediten la responsabilidad, asimismo el artículo V. 1 del TP, corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia, y especialmente la del juzgamiento, así como de expedir sentencias y demás resoluciones previstas en la Ley.

Con estas funciones aclaradas, se ha restringido al Juez como tercero imparcial en la actividad acusatoria, y en la actividad de control de la legalidad de los actos de acusar y juzgar, lo que no sucedía en el viejo modelo de 1940. El NCPP, en sus artículos 321, 343 tiene un propósito general que es reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo, que permita al fiscal si formula o no acusación, sin olvidar que en punto genérico el Fiscal se convierte en el director de la investigación y para ello busca o decide las estrategias de investigación adecuada al caso, tal como lo regula en el artículo 65.4 del CPP. Tan así es, que a los sujetos procesales también se les ha determinado sus funciones durante el proceso.

Así el Juez, ajeno a la actividad de acreditar los extremos de las pretensiones en conflicto, debe asumir un rol distinto al de las partes, a quienes les corresponde acreditar tales extremos. El Juez debe decidir en base a la verdad procesal y que haya surgido producto del contradictorio (verdad) epistemológica respecto del caso, pero es al titular a quien le corresponde probar su tesis de imputación y los extremos de sus imputaciones el modus ponens y modus tollens refiriéndome en términos ferrajolianos21.

1. Actividad de las partes

No olvidar que el rol de las partes en el proceso acusatorio adversativo es esencialmente dinámico. Si el Ministerio Público está caracterizado por probar, el actor civil por acreditar la reparación civil- lucro cesante y daño emergente, es decir para la fiscalía deberá aportar los medios probatorios, que acrediten el extremó se su pretensión acusatoria. Por su parte, la defensa del acusado refutara tales afirmaciones o extremos probatorios, durante los diez días en que se corrió traslado con la acusación tal como lo regula el artículo 350. 1, a, b, c, d, e, f, g y h del CPP. En el juicio oral, el Fiscal debe aportar la prueba mínima de cargo, suficiente para lograr la convicción del Juez, respecto de sus pretensiones. Esta afirmación no siempre se cumple, tal es así que algunos jueces, resuelven en base a dichos, que lógicamente se han convertido en chisme, lo que es muy notoria en algunos jueces especialmente en el distrito Judicial de Cajamarca- Provincia de Chota, expediente N° 00202-2012, del cual el Juez se convirtió en un juez injusto - inquisitivo.

2. Pasividad del juez

En un Estado Democrático y de Derecho, el correcto ejercicio y delicada labor del juez de impartir justicia esta instituido como tercero supra partes, cuya garantía orgánica importante es el actuar con imparcialidad frente al proceso. Es decir, debe ser un contralor de garantías, al momento en que en juicio oral se produce el debate, a fin de que el proceso se lleve a cabo en igualdad de armas, impidiendo el exceso de uno hacia el otro, por cuanto su rol seria de ser arbitro y solo su actuación será haciendo preguntas aclaratorias. Excepcionalmente, el Juez debe asumir un papel protagónico, pero limitado a controlar la actividad de los sujetos procesales en litigio. No olvidemos que la imparcialidad es una posición activa en el juicio, lo que debemos distinguir entre la imparcialidad de la neutralidad, la primera22 implica la toma de posición, mientras que la neutralidad implica comporta una abstención.

IV. TÉCNICAS DE ORALIDAD EN EL PROCESO PENAL

En buena cuenta, la caracterización de los nuevos roles que son la actividad de las partes y la pasividad del juez, tiene su manifestación en el sistema procesal penal acusatorio de tendencia adversarial, por cuanto existen roles y separación de funciones de investigación y de juzgamiento, bajo los parámetros del principio de legalidad y de imparcialidad judicial y objetividad fiscal. Por ello, el gran maestro español Manuel Miranda Estrampes, refiere que el ejercicio del juez no debe limitarse a convalidar formalmente las solicitudes del Ministerio Público, sino que debe asumir un papel activo en defensa de los derechos del imputado y de los demás sujetos procesales. Cosa que no sucede en la actualidad convirtiéndose el juzgador en un juez verdugo, saliéndose muchas veces de los parámetros de la legalidad e imparcialidad, viéndose influenciado de la presión mediática que sucede a diario en nuestro entorno social. Sin embargo; la oralidad también recae en las resoluciones, las que deberán de estar debidamente fundamentadas y motivadas por el juez que expidió dicha resolución durante la audiencia. No olvidemos que las resoluciones orales están recogidas legalmente en nuestro sistema procesal penal, argumentos que han sido zanjados legalmente y establecidos como doctrina mediante el Acuerdo Plenario N° 6/ 2011/CJ-116.

1. Declaración del acusado

Habiéndose leído los derechos del acusado y este sometiéndose a ser interrogado, aparte de que el acusado aportará libre y oralmente el relato, lo que significa el fin del interrogatorio es aclarar los hechos del caso en concreto y demás elementos a efectos de que posteriormente se proceda a medir la pena. En buena cuenta, las preguntas que se formulen tienen que ser directas, claras pertinentes conducentes y útiles, lo que significa que si existiera alguna pregunta prohibida, el juzgador deberá de observar y solicitará al fiscal o abogado del actor civil que reformule de manera correcta su pregunta, o en su defecto si existe una objeción declararla fundada, disponiendo que reformule su pregunta, o realizar pregunta distinta. Es decir, el imputado deberá estar preparado para declarar como para poder contestar las preguntas, a efectos de que tenga coherencia con sus primeras declaraciones, caso contrario, de no haberse preparado técnicamente por parte del abogado defensor, se estaría poniendo en indefensión a su cliente, ante lo cual el juez tiene la facultad de suspender la audiencia, disponiendo en la misma que el acusado busque otro abogado defensor dentro del plazo de ley o caso contrario nombrarse un de oficio.

2. El interrogatorio

Etimológicamente, la palabra interrogatorio, proviene del latín interrogatorius, que vendría hacer una actuación de carácter dinámica y también muy formal, del cual se haya sacado un extracto de todo el proceso sobre hechos relevantes, y que se realiza por ejercicio de dos o más personas, debidamente legitimadas para hacer las preguntas que sean, pertinentes, conducentes y útiles. Los objetivos del interrogatorio son: a) construir todos los elementos de lo que se debe probar y, que este, a su vez, produzca el relato de todo lo que sabe, b) que el testimonio sea coherente y creíble, c) que el testimonio sea espontaneo y sencillo que logre convencer al juez, lo que firma sea creíble y que este se corrobore con otros elementos de prueba.

En cuanto al examen de los testigos y peritos, se rige por las mismas reglas que rigen el interrogatorio de acusado, la diferencia del testigo y perito23 es que a estos sí se les toma juramento y promesa de decir la verdad, y puede consultar documentos, notas escritas y publicaciones; las que podrá leerse en la vista, incluso de oficio. Los testigos podrán reconocer personas u objetos durante la audiencia24. En buena cuenta, considero que se ve lesionada la imparcialidad del juez cuando este se convierte en interrogador, en vez de aclarar tal o cual pregunta pues, como se ha dicho, él no es el titular de la pretensión alguna. Por otro lado, la actividad de producir pruebas y de cuestionar las producidas, le compete a las partes y no al juzgador si es que sucede eso, pues ello compromete su imparcialidad, por lo que es importante delimitar la actividad de juez en el interrogatorio de peritos y testigos, no olvidemos que el examen directo es solventar la credibilidad de nuestro testigo, es decir calidad del testimonio, teniendo en cuenta los hechos.

3. El interrogatorio en el sistema acusatorio

Con tales observaciones, el legislador peruano, en cuanto a la actividad probatoria, en su articulado 375.3 ha regulado el interrogatorio directo de los órganos de prueba, corresponde al fiscal y a los abogados de las partes, por lo tanto, los poderes del juez en la audiencia son solo conducir, garantizando los derechos de las partes. Sin embargo, las técnicas de oralidad no se limitan al interrogatorio de los órganos de prueba, sino que también existen técnicas de oralidad25 que se relacionan con todo el debate, de ahí que se llaman técnicas respecto a los alegatos finales, al interrogatorio directo propiamente dicho, al contrainterrogatorio.

Si bien es cierto, tales técnicas se relacionan con la activad de los sujetos procesales debidamente legitimados. Obviamente el juez debe conocerlas y dominarlas, sin embargo, el juez de investigación preparatoria en la audiencia preliminar es el que decide y admite los medios de prueba y el juzgado penal unipersonal o colegiado, es el que valorará que elementos de prueba son pertinentes conducentes y útiles, que servirán fallar en favor o en contra del acusado26.

4. Función del interrogatorio

El interrogatorio debería contener tres funciones primordiales como son: efectividad se debe corroborar la teoría del caso con los demás elementos de convicción y de juicio, logicidad que el relato sea coherente con los hechos, es decir los hechos no pueden ser contradictorios con el relato del imputado como de los testigos y otras circunstancias que dio origen para llevar a cabo el evento delictivo, persuasividad con los elementos de convicción de cargo por parte del Ministerio Público, de descargo por parte de la defensa del acusado o del tercero civilmente responsable, y sumando a esto los alegatos finales son los que trastocarán la razón al juez, de encontrarse seriamente convencido por alguno de los sujetos procesales.

El interrogatorio directo. Es aquel que actúa el fiscal o el abogado, que presenta al testigo, con el fin de aportar pruebas, en mérito a alguna de las alegaciones, que pretende comprobar con su teoría del caso. En el interrogatorio directo, por regla general, estarán prohibidas las preguntas sugestivas; sin embargo, el presidente del tribunal o juez unipersonal podrá permitir la sugestividad en el interrogatorio directo, cuando el testigo sea hostil, es decir cuando se interrogue a la parte contraria, a una persona por su mayoría de edad, o cuando el testigo sea una persona limitada de educación o semejante a esta, como dificultad de expresión. El interrogatorio directo tiene como propósitos dos alegaciones: a) Probar las alegaciones que se han hecho, pues las respuestas del perito o testigo sustentarán de base de las alegaciones afirmadas anteriormente, b) Convencer al juzgador sobre la veracidad de las afirmaciones antes expuestas, de esta manera se facilita al juzgador para que persuasiva la historia como real. Sin olvidar que, dentro de las técnicas del interrogatorio, se encuentra la estrategia de primacía, impacto y novedad que las partes pueden utilizar como estrategia durante el interrogatorio directo y de esta manera se pueda persuadir al juzgador y crearle convicción de veracidad y certeza27.

El contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es realizado por el abogado defensor de la contraparte. Este es el mecanismo más grandioso para el descubrimiento de la verdad, y se presenta como una “lucha entre el abogado y el testigo”, convirtiéndose el contrainterrogatorio, “como un juego de presión”. Hay que recordar que el artículo 378. 4 del CPP regula que el Juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes y procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. En buena cuenta el mismo articulado 378.8 establece que, durante el interrogatorio, las partes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentados en juicio.

Tal interrogatorio es conocido como interrogatorio cruzado, pues es la contraparte de quien ofreció al testigo o perito quien lo contrainterroga, es decir el abogado de la parte contraria es el que desacredita al testimonio rendido en el examen directo. De esta manera, Rosas Yataco28 refiere que el abogado es el protagonista, deberá llevar al testigo a aceptar o rechazar la información que abone a nuestro caso. Para esto considero que se debe hacer preguntas sugestivas, así también lo ha regulado nuestro artículo 170.6 del CPP29, por lo que al momento en que este está contestando, se deberá de interrumpir al testigo y repetir la pregunta, un secreto nunca se debe de pelear con el testigo, para obtener una información que resulte ser favorable o contraria a esta.

No olvidemos que el propósito del interrogatorio puede ser defensivo u ofensivo, el primero buscará desacreditar el testimonio adverso, atacando su parcialidad, por parentesco o afinidad con alguno de los involucrados en el hecho, y el segundo como propósito del contrainterrogatorio, hacer que dicha declaración del testigo contribuya favorablemente al caso del que está examinado o interrogando, es decir esto, se deberá de acreditar con otro elemento probatorio, para que tome consistencia y solides.

V. LAS OBJECIONES

El D. L. N° 957 no especifica de manera expresa las objeciones, solo se ha limitado a mencionarlas de manera general en algunos artículos: 88.4, 170.6, 376.3 y 378.4, regulan de manera genérica, la cual el legislador nacional no ha dado un desarrollo, no olvidemos que las objeciones es un tema propio de las técnicas del juicio oral, y consecuentemente, una arma para hacer valer por los sujetos procesales, a efectos de garantizar las reglas que regula un debido proceso. Sin embargo, el artículo 378.4 establece que el juez30 moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes.

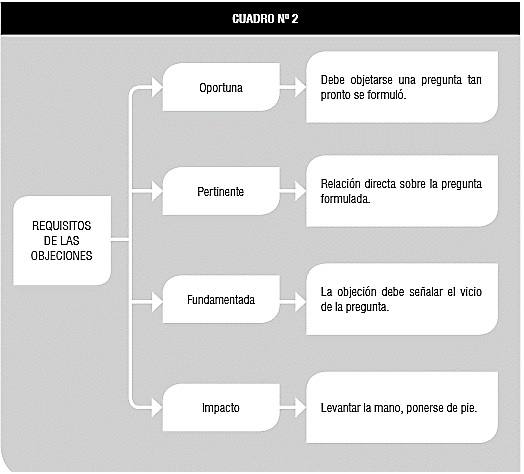

1. Requisitos para admitir objeciones y se declaren fundadas

• Oportuna.- Es decir, que debe objetarse una pregunta, tan pronto se formuló esta por el examinador, y antes de obtener la respuesta del testigo, no tendrá sentido, si la objeción es extemporánea.

• Pertinente.- Que la objeción se relacione directamente sobre la pregunta que se formula.

• Fundamentada.- La objeción debe señalar el vicio de la causa de la inadmisibilidad de la pregunta.

• Impacto.- Levantar la mano, ponerse de pie.

VI. REFLEXIÓN FINAL

La oralidad dejó de lado la escrituralidad, como se venía haciendo por muchos años en el viejo modelo del código de procedimientos penales de 1940, la cual, en este modelo desfasado y abusivo, no se permitía al abogado del acusado interrogar de manera directa al examinado, como sucedía en los procesos sumarios.

Esto motivó, sobremanera, tomar una reforma constitucional del proceso y de los nuevos roles que tienen los sujetos procesales; es decir en la enorme actividad que tiene las partes y la función del juzgador de ser un árbitro durante el proceso, pero en especial durante la etapa del juicio oral.

Todo ello pues, exige mayor estudio y reflexión sobre el tema, toda vez que los jueces confunden el término preguntas aclaratorias, procediendo hacer examinadores, con el argumento de que no quedó claro, desnaturalizando las reglas de igualdad procesal imparcialidad judicial y afectando el debido proceso.

________________________

* Abogado. Doctor en Derecho y Ciencia Política y magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Docente en las universidades de Chiclayo, César Vallejo y Alas Peruanas.

1 El juzgamiento en el proceso penal consiste en la actividad procesal específica, compleja dinámica y decisoria, de índole rigurosa y de discernimiento, sobre el valor de la prueba, en la cual el juzgador permite descubrir si el acusado es el autor del ilícito.

2 SCHÜNEMANN, Bernd. “¿Crisis del procedimiento penal?”. En: Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio. Traducción de Silvina Bacigalupo y Lourdes Baza, Tecnos, Madrid, 2002, p. 288 y ss.

3 Se afirma que la escrituralidad en los procesos penales siempre ha ocurrido y es difícil abandonar las tradiciones. Lo nuevo siempre causa incertidumbre y como consecuencia rechazo por parte de la ciudadanía, hasta que se demuestre que los frutos obtenidos son de éxitos.

4 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.2.f, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.3.e.

5 Dicho esto, debe reconocerse que, en nuestra opinión, la verdad forense contiene dos tipos de juicios, uno fáctico y otro jurídico. Puede decirse, con Ferrajoli, que la verdad procesal contiene una doble verdad, la fáctica (cuaestio facti) y la jurídica (cuaestio iuris). La primera es comprobable mediante la prueba y la segunda es comprobable mediante la interpretación. Tenemos dos posturas en cuanto a la verdad, la primera sostiene que la verdad es indiferente-irrelevante para los fines del proceso, destacando como único objetivo las concepciones de carácter teórico, que tiene que ver con los criterios de conveniencia y eficacia poniendo como atención a criterios simoniáticos, y la segunda afirma que no se debe buscar la verdad en el proceso, por una imposibilidad de carácter teórica, si la verdad absoluta no está en nuestro alcance se excluye del conocimiento (racional).

6 TARUFFO, Michelle. La prueba de los hechos. Citado por REYNA ALFARO, Luis Miguel. Manual de Derecho Procesal Penal. Instituto Pacífico, Lima, 2015, p. 43.

7 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón, teoría del garantismo penal. 2ª edición, Trota, Madrid, 1997, p. 606.

8 Ibídem, p. 605.

9 REYNA ALFARO, Luis Miguel, Ob. cit.

10 El otro problema sería la comunicación, el mismo que tiene tres elementos según la real academia española de la lengua, como son: mensaje, emisor receptor, el primero comprende la idea traducida a manera de comunicación, ya sea por medio de palabra hablada, escrita etc., el segundo sería el que transmite el relato (testigo de cargo o de descargo), el último sería el juzgador, como juez unipersonal u órgano colegiado, según amerite el caso, no olvidemos que la memoria por el tiempo trascurrido podrá acabar de lo periférico, de manera que la valoración del testimonio en la actualidad también resulta ser muy complicada para el juzgador, para ver quien dice la verdad o la falsedad.

11 FERRAJOLI, Luigi. Ob. cit., p. 50 y p. 606.

12 ROSAS YATACO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Vol. II, Instituto Pacífico, Lima, 2013, p. 930.

13 MUÑOZ CONDE, Francisco. Búsqueda de la verdad en el proceso penal. Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 95.

14 El carácter objetivo de dichos derechos radica en aquellos elementos constitutivos y legitimadores de todo el ordenamiento jurídico, en tanto que comporta valores materiales o institucionales sobre los cuales se estructura, o debe estructurarse, que vendría hacer la sociedad democrática y el Estado constitucional (STC Exp. Nº 03330-2004-PA/TC, f. j. 9).

15 Nuestro Tribunal Constitucional peruano, en diferentes jurisprudencias emitidas, considera necesario configurar la naturaleza de los derechos fundamentales, que encerrando en sí mismo, debe ser percibido por los seres humanos, como una experiencia concreta de la vida cotidiana, para lo cual se debe garantizar condiciones objetivas, para su pleno goce y ejercicio de estos (STC Exp. Nº 00050-2004-AI/TC, f. j. 72).

16 BINDER, Alberto Manuel. Introducción al Derecho Procesal Penal. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993, pp. 109-204.

17 En cuanto a los derechos fundamentales, como sustento constitucional directo, no se reduce a la naturaleza normativa del texto constitucional formal [refiere] a una protección de la Constitución en sentido material (pro homine), en el que se integra la Norma Fundamental, con los tratados de derechos humanos, tanto a nivel positivo (art. 55 de la Constitución), como a nivel interpretativo (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución).

18 Por lo que considero que la presunción de inocencia tiene tres consecuencias importantes como: Que una persona es considerada inocente mientras no sea declarada culpable por sentencia firme. Que el obligado a probar los cargos es el fiscal como titular de la acción penal pública, y no el imputado (onus probando incumbit actor). En caso de duda se resolverá lo favorable al reo (in dubio pro reo, que deriva del principio favor rei).

19 El contenido constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por la Ley fundamental, no solo ha de extraerse a partir de la disposición constitucional que lo reconoce, de la interpretación de sesta disposición, con otras disposiciones constitucionales, con las cuales pueda estar relacionada (principio de unidad de la Constitución), sino también bajo alcances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

20 D. L. Nº 957, en adelante, nuevo código procesal penal, en cuanto al examen de testigos y peritos.

21 FERRAJOLI, Luigi. Ob. cit., p. 623.

22 Aunque existe una posición doctrinaria, en cuanto a que el principio de imparcialidad solo puede ser inherente al juez; sin embargo, consideramos que al fiscal también le corresponde esta imparcialidad en la investigación preparatoria, tal como se ha señalado en la STC Exp. Nº 02288-2004-HC/TC.

23 El examen de los peritos se inicia con una breve exposición del contenido y conclusiones de su dictamen pericial, en caso de ser necesario, se dispondrá la lectura del dictamen pericial, punto a seguir se exhibirá el dictamen pericial y se le preguntará si le corresponde al dictamen emitido y si este no se encuentra alterado, así como la firma que aparece en el contenido final de dicha dictamen pericial. Luego el juzgador solicitará a los peritos que expliquen el procedimiento y las técnicas empleadas en la pericia y por qué han llegado a las conclusiones de su pericia, para luego pasar a su interrogatorio.

24 GOLDBERG. Steve H. Mi primer juicio oral, ¿dónde me siento? ¿y qué diré? Heliasta, Buenos Aires, 1994, p. 147 y ss. BERGMAN, Paul. La defensa en el juicio. La defensa penal y la oralidad. 2ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, pp. 47-55.

25 En el sistema acusatorio actual, necesariamente se tiene que hablar de oralidad, si bien es cierto que esta cultura forma parte de la cultura occidental, de manera que la mayoría de sistemas procesales penales en el mundo han cogido este sistema penal del cual versa sobre la oralidad, ya que permite y garantiza los principios, como son la publicidad, la inmediación y la contradicción, lo que Gonzales Navarro Antonio Luis, enseña que la oralidad elimina el acta que se interpone entre el medio de prueba y el juez, que obliga a este a recibir el medio probatorio, permitiendo otras circunstancias que no podrían ser capaz con la escrituralidad, por cuanto el juez no tiene mucho tiempo como para leer tanto expediente, teniendo en consideración la excesiva carga procesal que existe en la actualidad.

26 En el sistema acusatorio adversativo anglosajón, se requiere juramento al imputado, si este decide declarar, sin embargo, este es contrario al modelo eurocontinental, que es el que tradicionalmente ha tenido mayor influencia en estos años. En principio, podría afirmarse que, la declaración del imputado es un medio de defensa (Ferrajoli), y que no puede apreciarse en su perjuicio, o que no es una interpretación lesiva de los derechos fundamentales, pero se tendrá que analizar dentro de los derechos constitucionales que protege la Constitución. Esta disyuntiva, surge como dos grandes colisiones, surge de dos grandes tradiciones jurídicas, como son el modelo Continental y el modelo anglosajón. En el modelo acusatorio adversativo, se abandona la declaración indagatoria, que nace en el sistema inquisitivo, así como algunas garantías que surgen en el sistema del inquisidor, teniendo en común muchos derechos fundamentales, por otro lado sus declaraciones e incoherencias y mentiras del imputado no pueden ser valoradas a menos que confiese, para evitar todo esto considero que solo se debería preguntar si se considera inocente o culpable, tal como lo regula el artículo 372.1.2 del NCPP.

27 Las preguntas son importantes en el interrogatorio directo, por cuanto ellas mismas poseen un significado probatorio, sino por esto sería el instrumento que se utilizaría a fin de determinar el contenido y alcance de sus respuestas de los testigos y consiguiente, y en efecto incidir en la credibilidad del testimonio en el juicio.

28 ROSAS YATACO, Jorge. Ob. cit., p. 1396.

29 Como estrategias metodológicas, se sugiere a la forma de preguntas que se debe realizar, que sean a la brevedad y sencillez; el empleo de preguntas sugestivas, a fin de obtener la veracidad de sus afirmaciones, por tanto las preguntas deben se tal solo a un mismo hecho, evitando las llamadas preguntas compuestas, y sobre todo se debe escuchar las respuestas del testigo, asimismo se deberá de solicitar el auxilio del juez, a efectos de que el testigo conteste con verdad sobre los puntos preguntados, caso contrario de persistir el testigo se dejará constancia en audio correspondiente de su actitud.

30 CASTRO OSPINA, Sandra Jeannette. Cinco estudios sobre el sistema acusatorio. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, p. 83.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe