La protección contra el despido arbitrario

Luis Ricardo VALDERRAMA VALDERRAMA*

TEMA RELEVANTE

El autor reflexiona en torno a la figura del despido, de conformidad con los parámetros establecidos en la legislación y en la jurisprudencia, haciendo hincapié en las garantías establecidas para contrarrestar la posible arbitrariedad de este acto unilateral de extinción del contrato. Para ello, resulta importante delimitar el modelo de protección contra el despido arbitrario acogido por nuestro país y en los límites sustantivos y formales de la potestad del empleador para despedir a un trabajador.

MARCO NORMATIVO

- Convenio OIT N° 158: art. 4.

- Constitución: art. 27.

- TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR (27/03/1997): arts. 23, 24, 25, 31, 34, 38 y 76.

- Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, Decreto Supremo N° 001-96-TR (26/01/1996): art. 43.

I.EL MODELO DE PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO

El empleador, en virtud de su poder sancionador, puede invocar la figura de despido como medida más intensa para restaurar la armonía laboral al interior de la empresa. A pesar de su carácter gravoso, se concede al empleador la potestad de ejercitar dicha facultad sin que se requiera la confirmación ni de la Autoridad Administrativa de Trabajo, ni del Poder Judicial; pues de lo contrario el empleador se encontraría supeditado a la decisión de un tercero que restringiría de modo extremo su control de la prestación laboral, perjudicando los intereses empresariales.

Empero, tomando en cuenta que la medida de despido –consecuencia lógica del incumplimiento grave por parte del trabajador de sus obligaciones laborales–, cuenta con un proceso expeditivo para extinguir la relación laboral de manera unilateral, el ordenamiento jurídico reserva una serie de garantías ante una virtual extralimitación de la actuación empresarial. En efecto, antes de efectuar el despido (garantía ex ante), el empleador debe cumplir con una serie de reglas procedimentales, que exigen requisitos de fondo y forma. Asimismo, luego de haberse producido el despido (garantía ex post), se concede al trabajador la posibilidad de reclamar jurisdiccionalmente la impugnación de aquel por carecer de justificación. Más adelante examinaremos cómo las disposiciones legislativas abordan dichos aspectos.

Ahora bien, las dos últimas constituciones peruanas han desarrollado distintos modelos de protección contra el despido abiertamente abusivo, debido a las coyunturas particulares y perspectivas dominantes que determinaron su contenido. En el caso de la Constitución de 1979, originada de una Asamblea Constituyente, se reconoce por primera vez mediante una norma de la más alta jerarquía el derecho a la estabilidad laboral, prescribiéndolo del siguiente modo:

“Artículo 48.-

El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley y debidamente comprobada”.

Esta Constitución englobaba así las dos modalidades de estabilidad laboral: la de entrada –que busca dar vocación de permanencia a la contratación laboral, siendo la excepción el periodo de prueba y los contratos a plazo fijo– y la de salida –referida a la protección contra el despido arbitrario–.

A diferencia de la anterior, la Constitución Política de 1993 solo regula la estabilidad de salida, indicando lo siguiente:

“Artículo 27.- Protección del trabajador frente al despido arbitrario

La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”.

De esa forma, la carta constitucional traslada al legislador nacional la tarea de precisar los supuestos y consecuencias de despido arbitrario. Esta fórmula genérica de protección, no obstante, representa realmente una abdicación al eludir el delineamiento de las coordenadas del concepto de estabilidad laboral (en específico, la estabilidad de salida). Al respecto, Martín Carrillo Calle juzga que:

“(…) su deplorable ‘redacción ambigua’ lo convierte en un ‘equívoco precepto’, pues se adopta una fórmula que comprende tanto la estabilidad ‘absoluta’ (que entiende a la reposición como la garantía más conveniente para el trabajador) como la estabilidad ‘relativa’ (que prefiere la indemnización como la reparación más eficaz frente al perjuicio sufrido), dejando que la ley defina la modalidad que mejor le parezca”1.

|

CUADRO N° 1 |

|

|

MODELOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO |

|

|

Constitución de 1979 |

Constitución de 1993 |

|

• Reconocimiento expreso del derecho a la estabilidad laboral. • El despido solamente resulta válido por causa justa. • Engloba la estabilidad de entrada y la estabilidad de salida. • Las causas son señaladas en la ley y deben ser debidamente comprobadas. |

• No desarrolla explícitamente ningún concepto de estabilidad laboral. • De modo general, se indica que se otorga protección contra el despido arbitrario. • Solo recoge la estabilidad de salida. • La norma reconduce a la ley para determinar la modalidad de protección. |

A nivel legal, el sistema predominante de estabilidad de salida es la relativa. Solo en los casos en que el despido resulte nulo de acuerdo con determinados supuestos fijados en la ley, el trabajador puede solicitar la reposición a su puesto de trabajo. El TUO del Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por D.S. N° 003-97-TR (en adelante, LPCL), establece estas consideraciones bajo la siguiente fórmula:

“Artículo 34.- Despido arbitrario o injustificado

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a la indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente.

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en el artículo 38”.

Por todas estas consideraciones, Carlos Blancas Bustamante ha denominado a este modelo de protección como “mínimo”2, al proscribir cualquier forma de despido arbitrario, dejando a criterio del legislador prescribir la medida reparadora más conveniente: reposición o indemnización. A pesar de la gran deficiencia estructural de la redacción constitucional, no debemos obviar que la interpretación de los preceptos jurídicos debe realizarse de manera sistemática, ora trayendo a colación otras normas constitucionales, ora a la luz de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Perú3.

II.LÍMITES SUSTANTIVOS Y FORMALES DEL ACTO DE DESPIDO

1.Generalidades: el procedimiento de despido

En primer lugar, toda falta disciplinaria significa el hecho del incumplimiento, exteriorizado por acción u omisión, no justificado y culpable, de un deber impuesto por las normas que regulan la relación laboral, cometido por un agente imputable (el trabajador). Frente a estas infracciones, el empleador puede ejercitar la potestad disciplinaria que responde a una doble necesidad en aras de asegurar el debido funcionamiento de la organización empresarial: i) la corrección de la infracción presente (función retributiva), y ii) prevenir virtuales contravenciones (función disuasoria).

Puede colegirse de ello que las sanciones disciplinarias implican, por su naturaleza punitiva, la pérdida de un bien jurídico como retribución a la ofensa inferida por el infractor en su deber de no violar los deberes y prohibiciones propias de su actividad. La expresión de la voluntad empresarial destinada a castigar al trabajador infractor se realiza a través de un conjunto de actos vinculados entre sí, limitados por condicionamientos jurídicos formales y sustanciales impuestos por el ordenamiento jurídico. En la medida en que todos estos actos son orientados por un objetivo común, se le conoce como “procedimiento”.

La redacción que establece la Constitución Política sobre el derecho al debido procedimiento, en congruencia con los instrumentos internacionales, hacen una mayor referencia al ámbito judicial y, en específico, a los procesos de carácter penal. No obstante, el concepto de garantías mínimas tiene gran utilidad no solo en este tipo de procesos, debido a que pueden presentarse altos grados de indefensión en procedimientos dirigidos por entidades públicas y privadas. Sobre este punto, Elizabeth Salmón y Cristina Blanco explican la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el debido proceso:

“En efecto, la finalidad misma del Sistema Interamericano no permitiría una lectura útil (effet utile) si no se incluyen los diversos procedimientos que pueden afectar los derechos humanos. La razón de ser de este derecho es precisamente rodear de salvaguardas fundamentales todo procedimiento en el que potencialmente se afectan derechos (…)”4.

Con relación al despido, en calidad de modalidad más grave de sanción, nuestro ordenamiento jurídico obliga al empleador respetar un conjunto de reglas procedimentales (paraprocesales), como garantía de que este acto extintivo unilateral no resulte violatorio de los derechos del trabajador. En ese aspecto, el empleador tiene como primer límite los derechos fundamentales del trabajador en cuanto tal, por su raigambre básica, así como los derechos más específicos que se manifiestan en la relación de trabajo. Además, debe tener en cuenta la presencia de otros derechos, “inespecíficos”5, que emanan del trabajador en cuanto persona, por ejemplo, el respeto de su dignidad, la libertad religiosa y de opinión, el derecho a la información, el derecho a la intimidad, etc.

Por otro lado, el iter procedimental resulta indispensable al articularse con base en un conjunto de pautas mínimas predeterminadas legalmente. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha emitido un pronunciamiento recaído en el Exp. N° 07289-2005-AA, el cual delimita el derecho al debido proceso. Al respecto, afirma que:

“(…) es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto y protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales” (fundamento 4).

Igualmente, el Colegiado otorga la categoría de “derecho continente” al debido proceso, en la medida en que comprende diversos derechos fundamentales de orden procesal, entre ellos el de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, etc.

En orden a las ideas acotadas, podemos indicar la presencia de dos dimensiones del debido procedimiento6:

|

CUADRO N° 2 |

|

|

DIMENSIONES DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO |

|

|

Dimensión adjetiva |

Bajo ese aspecto el debido procedimiento es un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa del posible infractor. |

|

Dimensión sustantiva |

La cual exige la compatibilidad de las decisiones disciplinarias con los estándares de justicia o de razonabilidad. |

Para comprender mejor cuáles son las etapas en que se aplica el derecho de debido proceso, a continuación, explicaremos la composición del procedimiento de despido disciplinario7:

•Etapa previa: Se inicia cuando el empleador toma conocimiento de la comisión de la falta grave cometida. Para determinarse la razonabilidad de esta etapa, en cada caso concreto, tiene que valorarse la forma en que el empleador tomó conocimiento de la falta grave, pues con base en ello se determinará si amerita la realización de un procedimiento interno de investigación antes de enviar la carta de imputación de faltas.

•Etapa procedimental: Se inicia cuando el empleador le envía al trabajador la carta de imputación de faltas graves para que presente su descargo. Para determinar la razonabilidad en esta etapa, debe evaluarse si se cumplió con los requerimientos legales para que el trabajador pueda efectuar sus descargos. Naturalmente, también se tomará en consideración si el trabajador tuvo comportamientos obstruccionistas o dilatorios, los cuales pueden servir para valorar de modo más proporcional la aplicación del principio de inmediatez.

•Etapa de decisión: Se inicia luego de que el trabajador presentó su carta de descargo o desde que venció el plazo para presentarla. En ese caso, el empleador debe evaluar la existencia de argumentos ofrecidos por el trabajador que sirvan para desvirtuar la carta de imputación de faltas graves. Además, la decisión final debe ser comunicada de manera inmediata.

2.Existencia de causa justa

En principio, el despido no puede estar sujeto al libre arbitrio del empleador, cuyo origen siempre debe encuadrar en cualquiera de las causales previstas en la legislación (causa justificada). La ausencia de esta entraña consecuencias negativas para el empleador, sea el restablecimiento de la relación laboral o cuando menos la indemnización.

Por excepción, se permiten supuestos de hecho en que no hay necesidad de expresar causa justificada, debido a que el trabajador no ha superado el periodo de prueba que corresponde a su categoría o por pertenecer a un régimen laboral especial.

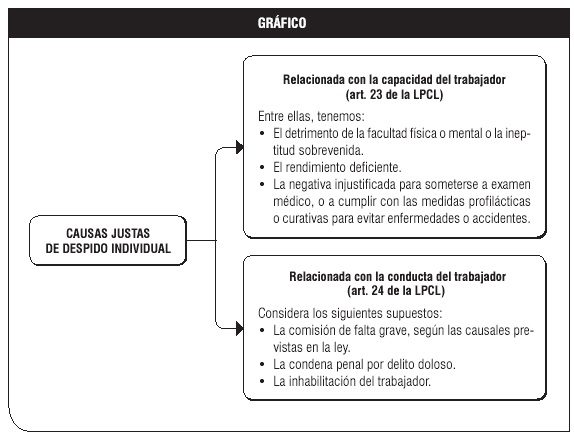

El Convenio N° 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce en el artículo 4 que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”. Siguiendo dichos criterios, la LPCL permite que el despido individual se ampare en dos tipos de justificaciones, tal como se puede apreciar en el gráfico de la parte superior.

Dentro de estos tipos genéricos de causas justas de despido, sin duda, la más utilizada es la referida a la falta grave (art. 25 de la LPCL). No obstante, la norma no aporta una definición clara para calificar la gravedad de una falta, aunque hace referencia a un catálogo de supuestos que tienen en común constituir infracciones de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole que hagan irrazonable la subsistencia de la relación laboral. Por ende, no estaría justificada la aplicación de esta medida resolutiva si la falta no reviste la suficiente gravedad, lo cual atentaría contra el principio de razonabilidad y proporcionalidad8.

Por otro lado, el artículo 16 de la LPCL regula las causas objetivas de despido colectivo –denominadas legalmente cese colectivo– que implican cuatro situaciones: i) el caso fortuito o fuerza mayor; ii) los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos; iii) la disolución y liquidación de la empresa, y la quiebra; y iv) la reestructuración patrimonial sujeta al Decreto Legislativo N° 845. El procedimiento para proceder con este tipo de despido está señalado tanto en la LPCL como en normas especiales.

Finalmente, cabe agrega que el motivo que justifique el despido debe ser real y serio. La existencia de razones puntuales de despido de obligatoria observancia evita el abuso de derecho, garantizando la protección del trabajador, el interés de la buena marcha de la empresa y, sobre todo, que existan circunstancias verificables y sinceras del despido impuesto al trabajador9.

3.Previa imputación de la falta

Como requisito de forma para proceder con el despido del trabajador por causa relacionada con la conducta o la capacidad del empleador, el artículo 31 de la LPCL establece que el trabajador debe tener la oportunidad de presentar sus descargos. El dispositivo mencionado recoge lo dispuesto por el Convenio N° 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)10, al señalar que no deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él.

Por lo tanto, para que el trabajador pueda hacer efectivo el ejercicio de su derecho de defensa antes de la ejecución del despido, resulta necesario que tome conocimiento de la naturaleza de la infracción que se le imputa. Así, le corresponde al empleador, luego de haber tomado conocimiento o investigado la infracción cometida, emitir un documento por escrito tipificando la falta grave del trabajador.

La descripción de los hechos que constituyen falta grave tiene que ser detallada y coherente, evitándose así fórmulas genéricas o ambiguas que impidan determinar con claridad la naturaleza de la falta. Sobre el particular, en la sentencia recaída en el Exp. N° 5185-2009-PA/TC, el Tribunal Constitucional recalca que para verificar si se ha producido un despido fraudulento, corresponde evaluar si los hechos imputados en la carta de preaviso se subsumen en las faltas graves tipificadas en la legislación de la materia.

Carlos Blancas Bustamante hace hincapié en que la formulación de estos cargos al trabajador tiene gran importancia para el desarrollo futuro de los acontecimientos, pues debe existir identidad entre las causas imputadas en la carta de formulación de cargos (carta de preaviso de despido) y la carta de despido, a tenor de la frase final del último párrafo del artículo 32 de la LPCL. Por lo tanto, no resulta lícito incluir en la carta de despido nuevos hechos que no fueron materia de imputación en el trámite previo11.

Asimismo, aplicando por analogía los requisitos de la carta de despido (art. 43 del D.S. N° 001-96-TR), la comunicación de la falta puede hacerse por medio de carta simple, la cual puede ser entregada al trabajador en el centro de trabajo, bajo cargo, o en el último domicilio que haya sido registrado por el trabajador en su centro de trabajo. En caso de negativa del trabajador, recién le será remitida por conducto notarial a su domicilio, al juez de paz letrado o a la autoridad policial a falta de aquellos (art. 32 de la LPCL).

Por último, si bien la norma no contempla este supuesto, es posible que el empleador pueda retractarse de la carta de preaviso de despido, porque de ese modo se favorece la continuidad del contrato de trabajo, entendiéndose esta decisión como un acto de renuncia del ejercicio de su facultad disciplinaria.

4.Otorgamiento de un plazo de defensa

Si bien la potestad disciplinaria del empleador tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el cumplimiento de los deberes que se imponen a los trabajadores para asegurar el adecuado funcionamiento de la empresa, esta no puede ejercerse sin otorgar al trabajador la posibilidad de defenderse, garantía específica que conforma el derecho al debido proceso.

Sobre este punto, consideramos importante transcribir en su totalidad los fundamentos 13 y 14 de la decisión recaída en el Exp. N° 8605-2005-AA, la cual ha desarrollado el alcance del derecho al debido proceso (derecho genérico) y del derecho de defensa (derecho específico):

“13. Evidentemente, el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la Administración Pública o privada– de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139 de la Constitución (STC Exp. Nº 4289-2004-AA/TC).

14. Bajo esa premisa, el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés”.

Puntualmente, en el ámbito privado, el derecho de defensa se constituye como una manifestación fundamental de la seguridad jurídica del trabajador y, a su vez, encuentra su fundamento en los principios de contradicción, de igualdad y de legalidad. En correspondencia con esas consideraciones, el derecho de defensa incluye las facultades de presentar, exponer, demostrar y confrontar su posición en el procedimiento disciplinario correspondiente.

Siguiendo estos lineamientos, el artículo 31 de la LPCL establece que el empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable, presentándose las siguientes dos situaciones:

•No menor de seis (6) días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulare, salvo aquellos casos de falta grave flagrante (es decir, que se esté ejecutando en el instante actual, ante cuya evidencia no se necesita prueba) en que no resulte razonable tal posibilidad12. Este plazo puede ser ampliado por el empleador (art. 41 del D.S. N° 001-96-TR).

Durante este plazo, los trabajadores tendrán la oportunidad para presentar los diferentes elementos probatorios que otorguen convicción al empleador de que la falta cometida tiene plena justificación13.

El artículo 31 de la LPCL también preceptúa que mientras dure el trámite previo vinculado al despido por causa relacionada con la conducta del trabajador, el empleador puede exonerarlo –mediante un documento escrito– de su obligación de asistir al centro de trabajo, siempre que ello: i) no perjudique su derecho de defensa, y ii) se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que pudieran corresponderle (suspensión imperfecta de labores).

El empleador podrá despedir al trabajador después de producido el descargo o inmediatamente después de vencido el plazo sin que el trabajador haya presentado el descargo.

•De treinta (30) días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia.

5.Comunicación de despido

Al momento en que el empleador comunique el despido al trabajador, debe respetar una serie exigencias que se derivan del derecho al debido procedimiento. Entre las principales, tenemos las siguientes:

5.1.Principio de tipicidad

El reconocimiento del principio de tipicidad en el ámbito privado es una consecuencia de la extensión de los principios esenciales del Derecho Penal (en específico del principio de legalidad), sin dejar de contar con características particulares en correspondencia con la esfera en la cual se manifiesta.

Con base en el principio de tipicidad, el empleador solo puede sancionar si se cumplen las siguientes exigencias:

•La reserva de la ley para la descripción de aquellas conductas pasibles de sanción. Los ilícitos laborales más graves deben ser fijados por la legislación de la materia. Efectivamente, el artículo 25 de la LPCL considera falta grave a aquellas infracciones de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal modo que hagan irrazonable la subsistencia de la relación laboral, disponiendo para tal efecto de un catálogo cerrado de infracciones que pueden originar el despido disciplinario.

Es relevante mencionar que el artículo 26 de la LPCL indica que las faltas graves previstas en el artículo 25 de la norma mencionada, se configuran por su comprobación objetiva en el procedimiento laboral, con prescindencia de las connotaciones de carácter penal o civil que tales hechos puedan revestir.

•La exhaustividad suficiente en la descripción de las conductas constitutivas de infracción laboral. En razón de ella, se requiere que la conducta que origina el acto de despido se encuentre identificada de modo cierto (no a través de definiciones genéricas ni indicaciones muy someras). En consecuencia, corresponde que en la comunicación de despido se describan específica y taxativamente todos los elementos configuradores de la conducta sancionable.

Hay que mencionar que el error de la cita legal en dicha comunicación no lo invalida, siempre y cuando los hechos que den lugar a la atribución de la falta estén debidamente determinados (art. 44 del D.S. N° 001-96-TR).

•La interdicción de la analogía y la interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como ilícitos.

5.2. Principio de motivación

En el Derecho, la debida motivación adquiere el grado de principio jurisdiccional y es reconocida de manera explícita por las diferentes legislaciones como un deber fundamental dirigido a garantizar una correcta administración de justicia. Tal como señala Alfonso García Figueroa14, la importancia de la motivación radica en que los jueces y magistrados se someten al principio de legalidad y permiten a los justiciables conocer las razones que fundamentan las decisiones, abriendo la posibilidad de los recursos correspondientes.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, también resulta imprescindible que en el ámbito privado toda decisión sancionatoria se encuentre fundamentada, siendo indispensable la especificación de los hechos que se imputan al trabajador para que no puedan modificarse las causas a gusto del empleador. De lo contrario, el trabajador se encontraría en un estado de indefensión intolerable jurídicamente15.

Hay que advertir que a pesar de que dicho principio goce de reconocimiento a nivel constitucional y legal en distintas latitudes, su desarrollo reviste un alto grado de imprecisión. El artículo 32 de la LPCL menciona únicamente que el despido deberá ser comunicado al trabajador mediante carta en la que se indique de modo preciso la causa del mismo.

Para colmar la poca claridad que caracteriza a los dispositivos normativos, la doctrina jurídica ha considerado necesario inquirir en los distintos aspectos del principio de motivación. De esta manera, el deber de motivación en el Derecho se sustenta en la necesidad lógica de ofrecer razones de una decisión de trascendencia jurídica para realizar un efectivo control de sus consecuencias.

Para evaluar la motivación de una decisión, lo ideal es que se incorporen dos tipos de premisas:

•Premisas descriptivas: También conocida como premisa fáctica, en la medida en que está referida a los hechos. En toda motivación se debe atender a la calificación jurídica y a la trascendencia práctica de las cuestiones empíricas que justifican el despido.

•Premisas normativas: Es la referencia a las normas que resultan plenamente aplicables y que sustentan la potestad disciplinaria del empleador.

Acotamos que no es imprescindible un detalle minucioso del acto infractor y de sus circunstancias conexas, ni la mención de los preceptos infringidos. Basta que la premisa fáctica exprese con claridad y sintéticamente los hechos acaecidos y que guarde congruencia con lo señalado en la carta de preaviso. De ese modo, se otorga la posibilidad al trabajador de conocer las razones de la medida disciplinaria para formular su eventual defensa.

Finalmente, cabe destacar que la LPCL es enfática al disponer que el empleador no podrá invocar posteriormente causa distinta de la imputada en la carta de despido (último párrafo del artículo 32). Situación muy distinta es que el empleador reinicie el trámite de despido, debido a que han surgido nuevos hechos calificados también de falta grave. En este caso, el empleador realiza nuevamente el trámite de despido, pero esta vez incluyendo las nuevas faltas graves, el cual será un procedimiento independiente al originario.

5.3. Principio de inmediatez

La inmediatez es el tiempo que resulta razonable para que el empleador ejercite su derecho sancionador cuando una causa grave de despido se ha producido. Con el objeto de otorgar certeza jurídica al trabajador, la potestad disciplinaria debe adoptarse dentro de los plazos de prescripción señalados para tal fin.

En nuestro ordenamiento jurídico, no contamos con un dispositivo que establezca los márgenes del principio de inmediatez, pues en el último párrafo del artículo 31 de la LPCL solo se indica que el procedimiento de despido debe respetar el principio de inmediatez. Esta deficiencia ha sido cubierta por la labor de la jurisprudencia que ha proporcionado pautas más claras para entender dicha figura. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la República ha realizado una labor importante al destacar una serie de aspectos no vislumbrados en el texto legal, y ha enfocado de modo uniforme una doctrina que valora las condiciones en que debe procederse ante el acaecimiento de faltas laborales:

•Objeto del principio de inmediatez: A través de la Casación N° 150-2005-Piura, la Corte Suprema afirma que el principio de inmediatez tiene por objeto la protección del trabajador en los casos de despido individual por causas relacionadas con su conducta o capacidad, estableciendo una limitación al despido a través de la exigencia de una relación causal y de contemporaneidad entre este y el hecho que lo causa.

•Relación entre los principios de inmediatez y razonabilidad: La Casación N° 1917-2003-Lima expresa que el principio de inmediatez garantiza una adecuada racionalidad de carácter temporal entre la falta grave advertida, su imputación y la comunicación del despido del trabajador.

•Efectos de la inobservancia del principio de inmediatez: La Casación N° 1754-2003-Ica advierte que la facultad sancionadora del empleador debe estar guiada por el otorgamiento de un plazo razonable para que el supuesto infractor pueda defenderse de los cargos imputados. Concluye que la sanción disciplinaria del despido, debe imponerse tan pronto sea conocida la falta cometida, ya que si el empleador no actúa en su debido momento es porque ha perdonado u “olvidado dicha infracción, en cuyo caso pierde el derecho a ejercer la facultad disciplinaria correspondiente.

Manteniendo gran concordancia con los fallos de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional ha realizado una serie de pronunciamientos donde inválida la aplicación de sanciones por faltas cometidas por el personal de una empresa o entidad, debido a la inobservancia del principio de inmediatez.

•Conexión de los derechos al debido proceso y al trabajo con el principio de inmediatez: En la sentencia recaída en el Expediente N° 1799-2002-AA/TC, se ha manifestado que si entre la fecha de la comisión de la presunta falta grave y la del despido transcurrió un periodo prolongado, debe interpretarse como la condonación u olvido de la falta grave, así como la decisión tácita del demandado de mantener vigente el vínculo laboral. De ese modo, se acreditaría la vulneración de los derechos constitucionales del demandante al debido proceso y al trabajo.

•Exigibilidad del principio de inmediatez: En el Expediente N° 0206-2005-AA/TC, el Colegiado juzga que el respeto del principio de inmediatez exige la aplicación de sanciones dentro de un plazo razonable, debiéndose tomar en cuenta desde la fecha en que se tuvo conocimiento de la falta laboral o desde que se logró comprobar fehacientemente dicha infracción. En ese aspecto, de ser necesario llevar a cabo una investigación, debe permitirse al imputado el ejercicio del derecho de defensa.

•Relación entre el derecho a la defensa y el principio de inmediatez: Tal como obra en el Expediente N° 9752-2006-AA/TC, en la realización del proceso investigatorio no se puede sancionar al trabajador por unas supuestas faltas graves que se habrían cometido muchos meses antes, vulnerando también su derecho de defensa, puesto que se ha desestimado el ofrecimiento de una prueba pericial que era crucial para determinar la existencia de las faltas administrativas que se le imputaron.

•Relación entre los principios de inmediatez, razonabilidad y proporcionalidad: El Máximo Intérprete de la Constitución advierte en la sentencia recaída en el Expediente N° 00543-2007-PA/TC que el principio de inmediatez opera como un requisito esencial que condiciona finalmente al despido. Además, si bien es cierto que el legislador no le ha establecido un plazo determinado es porque obviamente su función tiene mucha relación con el principio de razonabilidad y proporcionalidad, y deja al juzgador, al momento de examinar el caso concreto, su verificación u observancia.

Finalmente, el Tribunal Constitucional en el pronunciamiento recaído en el Exp. N° 00543-2007-PA/TC distingue con claridad dos momentos de aplicación del principio de inmediatez:

|

CUADRO N° 3 |

|

|

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ SEGÚN EL TC |

|

|

Proceso de cognición |

El momento en el cual el empleador toma conocimiento de la falta; la encuadra como una infracción tipificada por la ley, susceptible de ser sancionada; y comunica este hecho a los órganos de control y de dirección. |

|

Proceso de volición |

Consiste en la activación de los mecanismos decisorios del empleador para configurar la voluntad del despido. |

5.4.Principio de razonabilidad y proporcionalidad

De modo genérico, decir que algo es “racional” quiere decir que se ajusta a una razón o fundamento. De modo similar al término anterior, se entiende como “razonable” a todo aquello que es arreglado, justo, conforme a la razón. Si bien a nivel gramatical ambas palabras pueden resultar equivalentes, el contexto en el cual se utilizan cada una de estas palabras difiere.

En el campo del Derecho es común hacer referencia a lo racional dentro de un campo discursivo; es decir, que está relacionado con argumentaciones o demostraciones que sirven de apoyo a algo. Sin embargo, al hablar de lo razonable en el campo jurídico hay que tomar conciencia de ciertos matices que posee dicho vocablo al estar más vinculado a aspectos valorativos o subjetivos.

Américo Plá ahonda en el significado de razonabilidad en el Derecho del Trabajo, expresando lo siguiente:

“(…) la pertinencia de un principio de esta naturaleza parece resultar más necesaria en aquellas zonas en las que la índole de las pragmáticas normativas dejan un ancho campo para la decisión individual. Pero esa amplitud del margen de actuación, derivada de la imposibilidad misma de las previsiones, no se puede confundir con la discrecionalidad absoluta ni con la licitud de cualquier comportamiento, por arbitrario que él sea.

Se trata, como se ve, de una especie de límite o de freno formal y elástico al mismo tiempo, aplicable en aquellas áreas del comportamiento donde la norma no puede prescribir límites muy rígidos ni en un sentido ni en otro y, sobre todo, donde la norma no puede prever la infinidad de circunstancias posibles”16.

Entonces, podemos advertir que el principio de razonabilidad debe ser entendido más desde una perspectiva formal que material. Formalmente, el principio de razonabilidad sirve de punto de demarcación en aquellas zonas donde la actuación tiene altas cuotas de discrecionalidad, exigiendo el respeto de ciertos mínimos para mantener la proporcionalidad al aplicar sanciones. Sin embargo, en la práctica es realmente complejo determinar cuándo ese equilibrio existe, cuándo estamos ante un acto razonable. Bajo estos alcances, podemos caracterizar el principio de razonabilidad de la siguiente forma:

|

CUADRO N° 4 |

|

|

CARACTERÍSTICAS DEL PRINCIPIO |

|

|

Elasticidad |

El principio de razonabilidad funciona como un criterio general, de índole puramente formal, sin contenido concreto. No obstante, gran parte de su utilidad estriba en esta característica, pues gracias a esta dosis de imprecisión y vaguedad, tiene una amplitud de alcance que le otorga una gran gama de posibilidades prácticas de aplicación. |

|

Subjetividad |

El principio de razonabilidad es parcialmente subjetivo en la medida en que no existe un criterio fijo, pues toda decisión o argumentación que pretenda ser razonable se inserta dentro de una realidad social e histórica susceptible de variaciones. Cabe precisar que al momento de ser individualizado para resolver el caso concreto, el acto decisorio debe contener elementos de juicios que no escapen del sentido común para evitar ser calificado como caprichoso. |

Esta particular incidencia del principio de razonabilidad adquiere un sentido especial cuando entre el infractor y el órgano sancionador se circunscriben dentro de una relación laboral. Sobre el particular, Américo Plá observa:

“La propia índole de la relación laboral que pone a una persona bajo la subordinación de otra durante cierto tiempo, para que mientras él trascurra sea ella quien indique las tareas y determine la forma en que debe actuarse, obliga a ciertos límites elásticos y multiformes, que mantengan ese poder de dirección dentro de los cauces adecuados (…).

Las facultades patronales no se conceden para la arbitrariedad ni para la comisión de injusticias o de discriminaciones personales. El poder directivo de la empresa se legitima en cuanto cada empresa debe ser conducida y orientada, con sentido de unidad, hacia la obtención de su fin económico, que es lo que justificó su existencia. Pero no puede servir para venganzas ni persecuciones personales ni para actuar caprichosa o irracionalmente17”.

La labor de delimitar cuándo nos encontramos frente a una decisión razonable resulta más ardua si atendemos a las diferentes circunstancias que participan al momento de proceder con la sanción del infractor. En ese aspecto, la normativa nacional es bastante parca al indicar en el artículo 9 de la LPCL que el empleador tiene facultades de sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador.

Es innegable que el poder disciplinario, para ser legítimo, debe ejercitarse dentro de una serie de pautas que determinan el campo de actuación disciplinaria. No queremos decir con esto que la calificación de las faltas deben ser realizadas mecánicamente en virtud de una escala fija de conductas castigables y sanciones. Esta enumeración exhaustiva, que funcionaría como una especie de ideal Código Penal laboral, haría recalcitrante la potestad disciplinaria del empleador. Los reglamentos internos deben establecer normas lo suficientemente elásticas y amplias para comprender una serie de comportamientos, cuya sanción dependerá del abanico de elementos que rodeen cada hecho.

Por ende, si bien el empleador tiene un gran margen de discrecionalidad para aplicar medidas disciplinarias, no se puede desconocer el hecho que su actuación se encuentra determinada por un catálogo de sanciones habilitadas por la normativa, teniendo también el deber de observar ciertos topes valorativos de acuerdo con una perspectiva principista del Derecho.

En síntesis, corresponde acotar que el hecho de que el trabajador haya incurrido en una falta laboral no quiere decir que sobre él deba caer automáticamente la sanción de despido. No resulta válida la adopción de una medida altamente gravosa cuando de la revisión de los hechos pueden revelarse situaciones atenuantes que justifiquen la adopción de una decisión más equilibrada. Esto ha sido destacado por el Tribunal Constitucional en varias sentencias (Expedientes N° 03169-2006-PA/TC y Nº 00606-2010-PA/TC) al expresar que las sanciones disciplinarias deben aplicarse en función de ciertos parámetros, como la gravedad de la falta cometida, la categoría, la antigüedad y los antecedentes disciplinarios del trabajador.

5.5. Otros requisitos formales

a)Notificación del despido

Como acto recepticio, para producir plenos efectos y suponer la extinción del contrato de trabajo, es necesario que el despido sea conocido por la otra parte (el trabajador), por esa razón se exige que la comunicación de despido sea clara y precisa. Empero, como acto unilateral, el despido no requiere el consentimiento del trabajador para que pueda producir sus efectos.

Para notificar la comunicación de despido, al igual que sucede con la previa imputación de cargos, puede hacerse por medio de carta simple, y solo en caso de negativa le será remitida por conducto notarial a su domicilio, al juez de paz letrado o a la autoridad policial a falta de aquellos.

Por último, la doctrina iuslaboralista manifiesta que el requisito de notificación se entiende cumplido si el empresario utiliza las fórmulas que puedan considerarse inequívocamente idóneas para que la decisión de despedir llegue a conocimiento del trabajador; en todo caso, serán los jueces los que evaluarán si el empleador actuó con la debida diligencia18.

b)Forma escrita y fecha

La medida disciplinaria de despido debe ser notificada de forma escrita mediante carta19. No hay que perder de vista que se exige que la carta de despido sea escrita con la finalidad de que el trabajador pueda conocer de manera fidedigna la decisión empresarial y ejercite su derecho de defensa.

Por otro lado, se entiende por fecha de despido a aquella en la que surte efectos el acto de extinción de la relación laboral, lo que no significa que tenga coincidencia con la fecha de emisión del aviso de despido. Hay que destacar que la fecha de despido tiene gran relevancia jurídica, pues en función de esta se contabiliza el plazo de caducidad de treinta (30) días de la acción laboral para impugnar el despido (art. 36 de la LPCL)20, así como el plazo de prescripción de cuatro (4) años para reclamar el pago de los beneficios sociales devengados (Ley N° 27321).

CONCLUSIONES

Como sabemos, de acuerdo a la legislación peruana, existen muchas causas de extinción del contrato de trabajo; al respecto, cabe señalar que en casi todas ellas existe un hecho externo a la voluntad de las partes o un acuerdo conjunto de las mismas que permite la terminación del contrato. Ejemplo del primer tipo de extinción, viene a ser el caso fortuito o fuerza mayor que impide continuar las actividades empresariales de forma permanente. O el caso del fallecimiento del trabajador o del empleador persona natural. Ejemplo del segundo tipo de extinción, sería la terminación del contrato por mutuo acuerdo o la imposición de un término resolutorio a la hora de firmar el contrato temporal.

Sin ninguna duda, dentro de las distintas figuras de terminación del contrato, el despido es el que ha recibido mayor análisis, debido a sus consecuencias extintivas de la relación laboral. La legislación peruana, así como su jurisprudencia constitucional, a efectos de limitar el despido injustificado o arbitrario, ha decidido someter el despido individual y el despido colectivo a la presencia de causa y al cumplimiento de un procedimiento.

Tanto la causa como el debido procedimiento, se convierten en límites que equilibran el poder que existe entre el trabajador y el empleador. Estas exigencias no suponen negarle al empleador la potestad de despedir, sino que, adicionalmente a ello, debe restringirse la utilización del poder de dirección dentro de un nivel razonable. De ahí que, es menester de la legislación laboral, el facilitar la existencia de un mayor equilibrio de poderes en comparación con el que existe en otras etapas del contrato de trabajo.

________________________________________________

*Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de maestría en la especialidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la misma casa de estudios. Asesor laboral de Soluciones Laborales.

1CARRILLO CALLE, Martín. “La flexibilización del contenido laboral de la Constitución”. En: Balance de la reforma laboral peruana. Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lima, 2001, p. 57.

2BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. El despido en el Derecho Laboral peruano. 3ª edición, Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 146-148.

3Constitución

Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado Democrático de Derecho y de la forma republicana de Gobierno.

4SALMÓN, Elizabeth y BLANCO, Cristina. El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. IDEHPUCP, Lima, 2012, p. 85.

5Cfr. STC Exp. N° 1124-2001-AA/TC, f. j. 7.

6Cfr. STC Exp. N° 3075-2006-PA/TC, fundamento 4. Si bien este pronunciamiento se origina de un reclamo por la transgresión al debido proceso en sede administrativa, nada obsta que el mismo razonamiento pueda ser utilizado legítimamente para procedimientos privados, opinión que el Tribunal Constitucional ha manifestado en repetidas ocasiones.

7Cfr. ANACLETO GUERRERO, Víctor. Manual de Derecho del Trabajo. Grijley, Lima, 2012, p. 224.

8En la STC Exp. N° 01997-2011-PA/TC, se indica que la aplicación de sanciones debe realizarse en función de la gravedad de la falta cometida, teniendo presente el comportamiento y los antecedentes del trabajador. En ese sentido, debe respetarse lo señalado por el Reglamento Interno de Trabajo, que debe fijar la gradualidad de las sanciones, para así evitar la contravención de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

9GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Derecho del trabajo. Las relaciones individuales de trabajo. 3ª edición, San Marcos, Lima, 2009, p. 291.

10Cabe precisar que este convenio no ha sido ratificado por el Perú, por lo que adquiere el carácter de recomendación para nuestro ordenamiento jurídico.

11BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Ob. cit., pp. 284-285.

12En el Exp. N° 04243-2009-PA/TC, el Tribunal Constitucional analiza el caso de un trabajador que ocasionó un accidente al momento de operar una excavadora para realizar el trabajo de perfilado de paredes finales, sin haber realizado previamente el procedimiento establecido para este tipo de trabajo, es decir, comunicar los diversos inconvenientes en sus labores al supervisor inmediato. Debido a esa negligencia, que derivó en un entorpecimiento del normal desarrollo de la empresa, el Colegiado concluye que queda demostrada la flagrancia de la falta grave, no siendo obligatoria la comunicación de una carta de preaviso para que el trabajador formule sus descargos.

13Al respecto, en la sentencias recaídas en los Expedientes N° 01177-2008-PA/TC y N° 00517-2011-PA/TC, el Máximo Intérprete de la Constitución ha considerado que en el caso del abandono de trabajo, para que se configure como falta grave, requiere que el trabajador por propia voluntad se determine a inasistir a su centro de labores. Es decir, en tanto exista un motivo objetivo que fuerce la voluntad del trabajador de asistir a su centro de labores, como una dolencia física, dicha falta grave no se configura, lo cual se puede demostrar mediante los certificados de descanso médicos emitidos por un centro de salud particular.

14GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. “La motivación: conceptos fundamentales”. En: GARCÍA FIGUEROA, Alfonso y GASCÓN ABELLÁN, Marina. La argumentación en el Derecho. 2ª edición, Palestra, Lima, p. 143.

15DE BUEN, Néstor. Derecho del trabajo. Tomo II, 13ª edición, Porrúa, México, 1999, p. 120.

16PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo. 3ª edición, Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 365.

17Ibídem, pp. 375-376.

18Vide CAMPS, Luis; RAMÍREZ, Juan y SALA FRANCO, Tomás. Fundamentos de Derecho sindical. Ediciones de la Torre, Madrid, 1977, p. 168.

19Opiniones autorizadas de la doctrina española consideran que la comunicación de despido puede realizarse mediante una carta propiamente dicha o por cualquier otro medio apto que otorgue el mismo grado de certeza sobre su autor y contenido (telegrama o medios electrónicos). Vide MARTÍN VALVERDE, Antonio et ál. Derecho del Trabajo. 22ª edición, Tecnos, Madrid, 2013, p. 792.

20Hay que mencionar que el plazo de caducidad para impugnar el despido se suspende a partir de la fecha en que cualquiera de las partes (trabajador o empleador) presenta la solicitud de Audiencia de Conciliación Administrativa y hasta la fecha en que concluya el procedimiento (art. 28 del D. Leg. N° 910).

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe