Naturaleza jurídica del plazo de interposición de la demanda de amparo: ¿prescripción o caducidad?

Eder JUÁREZ JURADO*

TEMA RELEVANTE

Desde hace algunos años, han existido contradicciones en la doctrina y jurisprudencia acerca de la naturaleza jurídica del plazo de la interposición de la demanda de amparo; pues si bien primero se le identificaba con la caducidad (Ley N° 23606), tiempo después se le identificó con la prescripción (artículo 44 del CPConst.) para que actualmente, nuevamente se pretenda volver a equipararla con la caducidad (Proyecto de Reforma del CPConst.). Sin embargo, en opinión del autor, el plazo de interposición de la demanda de amparo tiene naturaleza, contenido y características propias y distintas de las figuras de la prescripción y la caducidad, por ello recomienda al legislador se abstenga de aplicar el artículo 44 del CPConst.

SUMARIO

Introducción. I. Dilemas en la determinación de la naturaleza del plazo de interposición de la demanda de amparo. II. Naturaleza del plazo de interposición de la demanda de amparo. III. Contenido y alcances del plazo de interposición de la demanda de amparo. Conclusiones.

MARCO NORMATIVO

• Código Procesal Constitucional: arts. IX TP y 44.

INTRODUCCIÓN

Salvo situaciones excepcionales y válidamente justificadas en el ordenamiento jurídico, la tutela jurisdiccional de los derechos en general se encuentra siempre condicionada a que sea peticionada en un determinado plazo previsto en la ley, caso contrario el derecho de acceso a la tutela (denominada clásicamente como acción) y a veces –incluso– el derecho sustancial mismo se extinguen. Manuel Albaladejo nos recuerda bien que el fundamento del efecto extintivo del tiempo se halla en que “[e]l poder público no puede proteger indefinidamente (…) los derechos que ni se usan por su titular ni son reconocidos por aquel sobre quien pesan, pues ello iría contra la seguridad jurídica general (…)”1.

En el derecho común (Código Civil) los efectos extintivos del tiempo son reguladas bajo las figuras de la prescripción y la caducidad, las mismas que, sin embargo, se encuentran diferenciadas, pues mientras que la prescripción extingue la acción pero no el derecho mismo (artículo 1989), la caducidad en cambio extingue el derecho y la acción correspondiente (artículo 2003). Y, mientras que el juez no puede fundar sus fallos en la prescripción si no ha sido invocada (artículo 1992), la caducidad en cambio puede ser declarada de oficio o a petición de parte (artículo 2006). A su vez, en tanto a que la prescripción admite supuestos de suspensión e interrupción del plazo (artículos 1994 y 1996), la caducidad en cambio no las admite (artículo 2005).

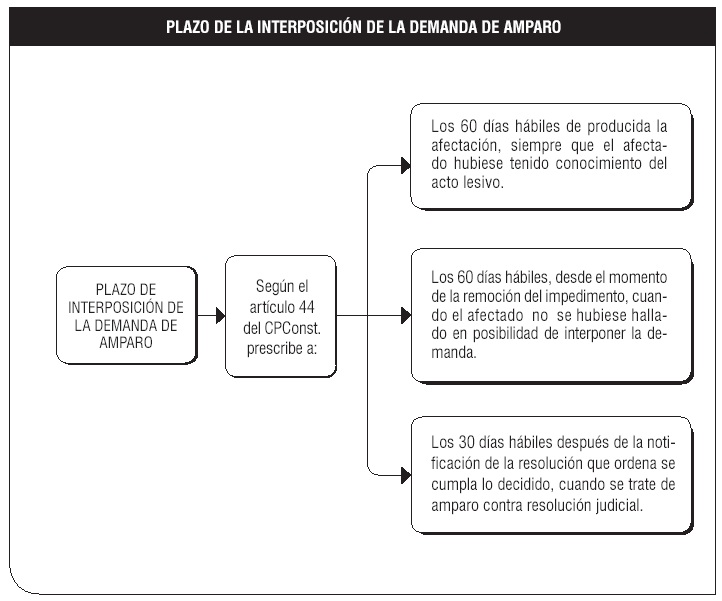

Ahora bien, la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales a través de la demanda de amparo, se encuentra también sometida a los inexorables efectos extintivos del tiempo. El artículo 44 del Código Procesal Constitucional (CPConst.) dispone que:

“El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe2 a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento. Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido (…)”.

Esta disposición legal que aparenta ser diáfano, ha venido, sin embargo, generando una serie de dilemas tanto en la legislación, la doctrina, así como en la jurisprudencia nacional, por lo que resulta necesario desenmarañar el asunto y determinar si el plazo de interposición de la demanda de amparo ¿es uno de prescripción, de caducidad o ninguno de ellos?

I. DILEMAS EN LA DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA DEL PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO

Para empezar, la derogada Ley de Hábeas Corpus y Amparo (Ley N° 23506) en su artículo 37 establecía que:

“El ejercicio de la acción de amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado en la posibilidad de interponer la acción (…)”.

La Ley N° 25398 (que complementaba las disposiciones de la Ley N° 23506) en el artículo 26 establecía adicionalmente que:

“El plazo de caducidad a que se refiere el artículo 37 de la Ley se computa desde el momento en que se produce la afectación, aun cuando la orden respectiva haya sido dictada con anterioridad (….)”.

Ciertamente el Tribunal Constitucional (TC) vino interpretando –antes de la vigencia del actual CPConst.– que el referido plazo era al contrario uno de prescripción, lo cual resultaba acorde a los principios pro homine, pro libertatis y pro actionis. Véase en este sentido la STC Exp. N° 01049-2003-AA/TC que establece que:

“(...)

6. [e]s menester que este Tribunal determine –a pesar de la denominación (caducidad) que el texto normativo le otorga– qué calidad jurídica (prescripción o caducidad) tiene el plazo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 23506. Es una idea pacíficamente aceptada por la doctrina que la caducidad es un plazo que extingue un derecho y que su cómputo se inicia con su nacimiento. Tal situación, sin embargo, no se presenta en el supuesto regulado en la ley aludida, pues el plazo para interponer la acción de amparo no empieza a transcurrir desde el momento en que nace el derecho constitucional del demandante, sino desde que se produce su afectación (…). 7. Por otro lado, ante la interposición de una demanda de amparo extemporánea, el transcurso del plazo no extingue el derecho constitucional invocado, toda vez que su defensa podrá realizarse en las vías procesales ordinarias –distintas del amparo– que ofrezca el ordenamiento. Por lo tanto, esta Sala interpreta que el plazo indicado en el artículo 37 de la Ley N° 23506 no es un plazo de caducidad, sino un plazo de prescripción, pues su transcurso no extingue el derecho constitucional agraviado sino, simplemente, cancela la posibilidad de utilizar la vía procesal urgente del amparo para su protección. Sostener lo contrario equivaldría a señalar que un sujeto de derecho, por cada vía procedimental en la que puede demandar el reconocimiento de una misma situación jurídica, posee un derecho distinto, con lo cual el proceso se convertiría en un fenómeno ab initio de atribución de derechos, no obstante que, en realidad, constituye fundamentalmente el instrumento necesario para la protección de los derechos preconstituidos a él, ante la realización o amenaza de actos contrarios al ordenamiento jurídico. Por ello, en el caso de la acción de amparo, el proceso a que da lugar no constituye un mecanismo constitutivo o extintivo de derechos, sino un remedio contra las vulneraciones y amenazas frente a derechos de orden constitucional. De esta manera, transcurrido el plazo para interponer la demanda de amparo, el sujeto afectado no se ve desprovisto de su derecho constitucional, ni mucho menos del correlativo derecho de solicitar tutela jurisdiccional efectiva al Estado (derecho constitucional de acción), sino que simplemente pierde la posibilidad de acceder a una vía procedimental excepcional y urgente como es la acción de amparo. Por el contrario, si el transcurso del plazo extinguiera el derecho constitucional cuya protección se solicita, entonces este Tribunal necesariamente se debería expresar en términos de caducidad. Dado que no es así, en función de lo expuesto se puede concluir que, independientemente del defecto en el nomen iuris utilizado por el legislador, el artículo 37 de la Ley N° 23506 regula el plazo de prescripción extintiva para la interposición de la demanda de amparo”3.

Sin embargo, esta posición del TC respecto a la denominación del plazo de interposición de la demanda de amparo como un plazo de prescripción, no aparece congruente con las razones que sustentan sus sentencias emitidas al respecto; por cuanto, efectivamente si el plazo es de prescripción, por qué entonces no goza de los alcances y características propias del instituto de la prescripción prevista en el Código Civil y reconocida al unísono por la doctrina, y más bien goza de varias de las características propias de la “caducidad”, por ejemplo el hecho de que el referido plazo es previsto como causal de improcedencia de la demanda de amparo4 y no ser exclusivamente invocada como excepción de prescripción extintiva. O el hecho de que el propio TC en varias de sus sentencias haya invocado de oficio la aplicación del referido plazo como si fuera uno propio de caducidad, en cualquier estado del proceso e incluso en el trámite del recurso de agravio constitucional ante el TC5.

Pero también, en la doctrina nacional existen estos mismos dilemas. Así, Luis Castillo Córdova asiente con la jurisprudencia del TC que el plazo de interposición de la demanda de amparo tiene su naturaleza y fundamento en la prescripción6.

El ya citado autor Roberto Alfaro Pinillos a su turno concluye contrariamente que: “[e]l primer párrafo del artículo 44 del CP Const. alude erróneamente a la prescripción, cuando en verdad estamos ante un plazo de caducidad”. Aunque este autor no resuelve adecuadamente el asunto, por cuanto su posición la sustenta en diferencias meramente formales y conceptuales previstas entre la prescripción y la caducidad en el Código Civil7.

A su turno, Gerardo Eto Cruz8 considera –también siguiendo la jurisprudencia del TC– que dicho plazo es uno de prescripción y no caducidad.

Pero, en la doctrina comparada, Juan Montero Aroca asegura contrariamente que: “El plazo establecido en este precepto para promover el amparo (….), se ha calificado con acierto por el Tribunal Constitucional como de caducidad”9, aunque observa que efectivamente no tiene las consecuencias que la doctrina general consolidada le asigna a la caducidad10.

Como se advierte, existe poca luminiscencia tanto en la legislación, en la doctrina, como en la propia jurisprudencia del TC respecto del tema sub-análisis. Y, tanto es así, que la Comisión de Reforma del Código Procesal Constitucional (constituido por Resolución Ministerial N° 0201-2009-JUS del 20 de Octubre del 2009)11 ha propuesto un texto sustitutorio del citado artículo 44 en los términos siguientes:

“El plazo para interponer la demanda de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la afectación (…)”.

Con lo cual propone volver a la categoría de caducidad acuñada inicialmente en el artículo 37 de la abrogada Ley N° 23506. Sin embargo –al igual como sucede con la prescripción–, los dilemas con la caducidad también saltan a la vista, pues si se considera el plazo subanálisis como uno de caducidad, entonces se tiene que esta extingue el derecho y la acción correspondiente (artículo 2003 del Código Civil - CC), pero en realidad ni el derecho a la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales ni estos últimos propiamente se extinguen con el acaecimiento del referido plazo, pues el afectado tiene expedito el derecho de recurrir a la vía ordinaria en pos de justicia constitucional.

A su vez, si la caducidad no admite supuestos de interrupción ni suspensión del plazo (artículo 2005 del CC); en cambio en el plazo de interposición de la demanda de amparo, en aplicación de los principios pro homine y pro libertatis puede permitirse la aplicación de tales supuestos. Y, es más, si el plazo prescriptorio se interrumpe con la citación de la demanda (artículo 1996 del CC), en el proceso constitucional en cambio el decurso del plazo extintivo se interrumpe con la sola interposición de la demanda de amparo12.

En este mismo sentido interpretativo, si tanto en la caducidad como en la prescripción civil, el decurso y contabilización del plazo no hace distingo de días hábiles o inhábiles; en cambio, para la contabilización del plazo de interposición de la demanda de amparo solo se tiene en cuenta los días hábiles13 y el término final del plazo debe corresponder, a su vez, a un día hábil.

En fin, todo ello no hace sino mostrar la existencia de dilemas y vacilaciones en torno al tema y que podría conducir al operador jurisdiccional a interpretar y aplicar indebidamente la figura submateria. Pero, entonces ¿qué naturaleza tiene finalmente el plazo de interposición de la demanda de amparo?

II. NATURALEZA DEL PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO

Debemos recordar que la naturaleza, alcance y características de un instituto jurídico están siempre determinados por sus fines y principios, y no propiamente por el nomen juris acuñado. El hecho de que un Código contenga categorías que correspondan a una institución regulada excelsamente en otro cuerpo normativo, no conduce necesariamente a interpretar dichas categorías recurriendo a dicho otro cuerpo normativo sin previamente verificar la compatibilidad de los fines y principios que sustentan ambos cuerpos normativos (a lo que llamaríamos como test de compatibilidad14). Y, de no existir tal compatibilidad, deviene en inútil e innecesario el recurrir a uno u otro cuerpo normativo solo porque las categorías literalmente correspondan a ellos.

Algo similar sucede con las categorías prescripción o caducidad, atribuidos al plazo de interposición de la demanda de amparo. No porque el CPConst. haga mención a dichas locuciones (prescribe, caduca), tengan estas que ser explicadas siempre y necesariamente a partir del Código Civil como si fuera este último la fuente matriz de todos los derechos (o lex superior). Creo que tenemos aún el consagrado vicio interpretativo propio de un Estado legal de Derecho y de una ideología puramente juspositivista de pretender conducir la interpretación y aplicación de una disposición normativa a partir de lo regulado en el derecho común, sin tener propiamente en cuenta los fines y principios de la Justicia Constitucional. El legislador (al igual que el prelegislador15) cree que necesariamente el plazo de interposición de la demanda de amparo debe necesariamente ser catalogado como uno de prescripción o de caducidad o ser identificado con términos derivativos de dichas categorías. Nada más errado.

El plazo de interposición de la demanda de amparo no es uno de prescripción ni de caducidad, sino simple y llanamente uno de naturaleza extintiva, es decir, un plazo extintivo propio del Derecho Procesal Constitucional y al que la doctrina no encuentra aún un nomen iuris técnico que la identifique y distinga de sus homólogos del derecho común; y, es a falta de ello que se tiene la obsesión de identificarlo mediante categorías propias del Derecho Civil (prescripción o caducidad), conduciendo ello al innecesario prurito académico de determinar si es una o la otra, cuando en primer lugar lo que se tiene que hacer es identificar los fines y principios que sustentan la figura del plazo extintivo previsto en el artículo 44 del CPConst. y a partir de ello, interpretar e integrar correctamente la citada norma-regla.

En este sentido, por más que el artículo 44 del CPConst. haga mención literal de los términos derivativos de prescripción (o de caducidad en el caso del Proyecto de Reforma), no existe necesidad de remisión y aplicación de las normas-reglas del Código Civil. Las normas-reglas del proceso constitucional obedecen a fines y principios propios de la Justicia Constitucional, los mismos que no corresponden al derecho privado.

Los procesos constitucionales constituyen instrumentos de derecho adjetivo que tienen como fines esenciales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales (artículo II del Título Preliminar del CPConst.)16. El Código Civil en cambio es un cuerpo legislativo de derecho sustantivo que regula las obligaciones y los derechos de los sujetos en su vida de relación con otros sujetos sobre la base de principios como la igualdad, libertad (autonomía privada de la voluntad), entre otros.

En tanto a que –como expresa el TC–, “[L]a Constitución es la norma jurídica suprema del Estado, (…). Consecuentemente, es interpretable, pero no de cualquier modo, sino asegurando su proyección y concretización, de manera tal que los derechos fundamentales por ella reconocidos sean verdaderas manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1 de la Constitución)”17. En cambio, el Código Civil es un sistema de fuente formal del derecho de segundo orden, cuyas disposiciones se encuentran más bien sometidas jerárquicamente a la Constitución.

Asimismo, el TC ha reconocido que: “[E]l Estado, (…) tiene, en relación con los derechos fundamentales, un ‘deber especial de protección’, (…). Tal deber de especial de protección al cual se encuentran obligados todos los órganos del Estado, sin excepción, se halla constitucionalizado en nuestro ordenamiento jurídico desde su primer artículo, a tenor del cual la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; y, en forma por demás significativa, en el artículo 44 de la Normas Suprema, según el cual ‘son deberes primordiales del Estado: (…) garantizar la plena vigencia de los derechos humanos’ (…). En este sentido, la constitucionalización del deber especial de protección comporta una exigencia sobre todos los órganos del Estado de seguir un comportamiento dirigido a proteger, por diversas vías, los derechos fundamentales (…)”18.

En cambio, el Código Civil gira básicamente en torno al concepto de sujeto de derecho como centro de imputación de derechos y obligaciones que el ordenamiento jurídico le atribuye sobre la base de la igualdad y libertad. No existe en su concepción ni en su tratamiento un deber especial de protección de los derechos ordinarios, que en cambio exigen los derechos fundamentales.

Debe también tenerse presente que la eficacia del “deber especial de protección de los derechos fundamentales”, es a su vez garantizado por el Estado mediante principios complementarios consagrados tanto en el Derecho nacional como en el Derecho internacional de protección de los derechos humanos, tales como los principios interpretativos pro homine y pro libertatis, en virtud de los cuales, “[a]nte diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar por aquella que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio”. Vale decir, este principio “impone que, en lugar de asumirse la interpretación restrictiva, e impedir el derecho a la efectiva tutela jurisdiccional, se opte por aquella que posibilite a los recurrentes el ejercicio de dicho derecho”19 20.

Y, por el principio procesal pro actione, el cual “[i]mpone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo, con lo cual, ante la duda, la decisión debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su extinción”21 22.

Es en atención a dichos fines y principios propios de la jurisdicción constitucional de la libertad23, que se arriba a la conclusión de que no corresponde identificar el “plazo de interposición de la demanda de amparo” con las figuras de la “prescripción” y la “caducidad” civiles. Resulta inútil e innecesario en tales extremos recurrir al derecho común para explicar y determinar la naturaleza, contenido, alcance y características del referido plazo extintivo.

Por más que el artículo 44 del CPConst. (y a su turno, el otrora vigente artículo 37 de la Ley N° 23506), así como el nuevo Proyecto de Reforma del CPConst. hagan mención a las expresiones “prescribe” o “caduca” y, por tal motivo, se conecte lógicamente con las figuras del Código Civil, ello, sin embargo, no puede válidamente llevar a identificarlo con dichas figuras y, menos aún, atribuirle la naturaleza, alcance, contenido y características de las mismas, pues dicha pretensión resulta incompatible con los fines, principios y valores de la justicia y proceso constitucionales.

Es por estas mismas razones, que se recomienda al legislador procesal constitucional se abstenga de utilizar (en las fórmulas normativas reguladoras de dicho plazo) las locuciones de “prescripción” y “caducidad” y sus derivaciones (“prescribe” o “caduca”), sino otros del mismo significado gramatical, tales como “extingue”, “fenece”, “expira”, “finaliza” o “concluye”; debiendo en este sentido más bien ser modificado el tantas veces mentado artículo 44 del CPConst. en los extremos precisados, ello a fin de no generar confusión en los operadores jurisdiccionales respecto de la naturaleza, contenido, alcance y características del citado “plazo extintivo”. O, en su defecto, en caso de mantenerse dichas locuciones, deben los mismos ser interpretados en su estricto significado gramatical (en ambos casos: “extinción” o sus derivaciones y sinonimias ya indicadas24) y no ser erróneamente asimilados a las figuras de la “prescripción” y la “caducidad” del Derecho Civil.

III. CONTENIDO Y ALCANCES DEL PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO

Ahora, si se tiene que el plazo materia de análisis no es uno de prescripción ni de caducidad, sino sencillamente un “plazo extintivo” propio del Derecho Procesal Constitucional. Y, si el artículo 44 del CPConst. resulta a su vez insuficiente para determinar el contenido, alcance y características de dicho plazo por cuanto no regula dichos aspectos25 y de allí la necesidad errada de recurrir en auxilio a las normas reguladoras de la prescripción y la caducidad civiles. Sin embargo, por las razones antes expuestas, dichos vacíos del CPConst. deben ser determinados por el juez constitucional conforme a las fuentes formales de derecho supletorias permitidas por ley y teniendo en cuenta los fines y principios propios de los procesos constitucionales. En este sentido, el artículo IX del CPConst. dispone que:

“En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación supletoria los Códigos Procesales afines a la materia discutida, siempre que no contradigan los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo. En defecto de las normas supletorias citadas, el juez podrá recurrir a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina”.

Como se advierte, el CPConst. en modo alguno indica como norma supletoria al Código Civil, sino a los principios de la justicia constitucional ya referida en líneas precedentes.

Ciertamente, el TC –salvo el error de identificarlo con la “prescripción”– viene sin embargo determinando adecuadamente el contenido, alcance y características del plazo de interposición de la demanda de amparo, las mismas que vendrían a ser las siguientes:

- El término del plazo de interposición de la demanda de amparo no extingue estrictamente ni la “acción” ni la “pretensión constitucional” y menos el propio “derecho fundamental”26, sino tan solamente constituye el fenecimiento del acceso a la vía del “proceso constitucional”, pues el derecho de tutela de los derechos fundamentales y estos mismos quedan incólumes para su efectivización a través de la vía procesal ordinaria27.

- Los efectos extintivos del plazo de interposición de la demanda de amparo, pueden ser declarados de oficio por el juez constitucional en cualquier estado del proceso, incluso en el trámite del recurso de agravio constitucional, aún sin la invocación vía excepción de la parte beneficiada28.

- El plazo de interposición de la demanda de amparo admite la aplicación de supuestos de suspensión y/o de interrupción del plazo. Asimismo, el decurso de dicho plazo extintivo se interrumpe con la mera interposición de la demanda de amparo y no con el acto de emplazamiento al demandado29.

- En la contabilización del plazo de interposición de la demanda de amparo solo se tienen en cuenta los días hábiles y no los inhábiles, excluyendo de este modo “[a]quellos días en los días en los que no hubo despacho judicial ya sea por la existencia de feriados ordinarios, la declaración de feriados no laborables por parte del Estado e incluso los días en que hubo paralización de las actividades en el Poder Judicial”30.

- Si el término final del plazo de interposición de la demanda de amparo cae en un día inhábil, ese término es extendido al siguiente día hábil que corresponda.

- Como miscelánea, a pesar de que solo la ley ordinaria puede fijar los plazos de prescripción, sin embargo, el juez constitucional puede inaplicar dicho plazo a un caso concreto si es que verifica la vulneración de los derechos fundamentales por aplicación del plazo legal31.

CONCLUSIONES

- Existe en la legislación serios dilemas con relación a la determinación de la naturaleza del plazo de interposición de la demanda de amparo. En un tiempo se le identifica con la caducidad (Ley N° 23606), en otro con la prescripción (artículo 44, CPConst.) y nuevamente se pretende volver a equipararla con la caducidad (Proyecto de Reforma del CPConst.).

- En la jurisprudencia del TC, si bien existe uniformidad en considerarlo como un plazo de “plazo de prescripción”, sin embargo, existen a su vez argumentos varios que invitan a repensar y reconsiderar tal identificación. De allí, que los autores del Proyecto de Reforma del actual CPConst. hayan propuesto la modificación del artículo 44 en ese sentido.

- Nosotros, sin embargo, consideramos que el plazo de interposición de la demanda de amparo tiene naturaleza, contenido y características propias y distintas de las figuras de la prescripción y la caducidad previstas en el Código Civil; es decir que, no es ni una ni la otra, por cuanto los mismos no compatibilizan con los fines y principios de la justicia constitucional.

- Es por ello, que se recomienda al legislador se abstenga de utilizar en el artículo 44 del CPConst., las locuciones derivativas de “prescripción” o “caducidad”, sino utilizar otros del mismo significado gramatical, tales como “extingue”, “fenece”, “expira”, “finaliza” o “concluye”, ello a fin de evitar asimilarlo con las figuras análogas del derecho común. Y, en caso de mantenerse dichas locuciones, deben los mismos ser interpretados en su significado estrictamente gramatical.

- Y, si bien, el artículo 44 resulta insuficiente para determinar el contenido, alcance y características del plazo de interposición de la demanda de amparo, deben los mismos ser determinados y delimitados por el juez constitucional conforme a las fuentes formales supletorias permitidas por ley y teniendo en cuenta los fines y principios propios de los procesos constitucionales (artículo IX del Título Preliminar del CPConst.), tarea esta que, sin embargo, viene siendo cumplido debidamente por el TC conforme se desprende de las diversas sentencias analizadas.

___________________________

* Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Maestría en Derecho Procesal Civil y doctorado en Derecho y Ciencia Política en la UNMSM. Siguiendo estudios de Maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Juez Comercial Titular de Lima.

1 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. La prescripción extintiva. 2ª edición, Madrid, 2004, p. 19.

2 El resaltado efectuado en toda trascripción de norma legal, es nuestro; aquí y en adelante.

3 Véase la sentencia en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/01049-2003-AA.html>.

4 Código Procesal Constitucional

Artículo 5.- No proceden los procesos constitucionales cuando: (…) 10. Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de hábeas corpus.

5 Véase en este sentido la STC Exp. N° 04977-2011-PA/TC en la que en uno de sus fundamentos expresa que: “[e]ste Colegiado considera que antes de entrar a resolver la pretensión, es preciso analizar si la demanda fue interpuesta cuando había transcurrido o no el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 44 del Código Procesal Constitucional, (…)”. En similar sentido, véase también la STC Exp. N° 01500-2011-PA/TC, STC Exp. N° 04555-2011-PA/TC y la STC Exp. N° 01404-2012-PA/TC.

6 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “El proceso constitucional de amparo”. En: Estudios y jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 179. Ver también esta posición del autor en: Comentarios al Código Procesal Constitucional. ARA Editores y Universidad de Piura, Lima, 2004, pp. 590-591.

7 ALFARO PINILLOS, Roberto. Manual teórico-práctico de hábeas corpus y amparo. Motivensa Editora Jurídica, Lima, 2011, p. 201.

8 ETO CRUZ, Gerardo. El desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. ADRUS, Lima, 2011, pp. 443-444.

9 MONTERO AROCA, Juan. Amparo Constitucional y Proceso Civil. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 240.

10 Ibídem, pp. 241-242.

11 Conformada por los doctores Domingo García Belaúnde (presidente), Juan Monroy Gálvez, Arsenio Oré Guardia, Nelson Ramírez Jiménez, Aníbal Quiroga León, Ernesto Blume Fortini, Juan Carlos Morón Urbina, Alberto Borea Odría, José Palomino Manchego, Natale Amprimo Plá, Jorge Luis Cáceres Arce y Luis F. Castillo Córdova.

12 STC Exp. N° 03833-2010-PA/TC. Ver en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03833-2010-AA%20Resolucion.html> .

13 STC Exp. N° 03967-2011-PA/TC. Ver en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03967-2011-AA%20Resolucion.html>.

14 En materia de Derecho Constitucional, Víctor García Toma hace referencia a esta situación como uno de los supuestos de inconstitucionalidad material o de fondo de una ley infraconstitucional, esto es: “c) Cuando existe una ley o norma con rango de ley que al conectarse lógicamente con otros preceptos ligados por razón de la regulación de la materia, conforma un complejo normativo contradictorio con los valores o principios constitucionales”. Ver: GARCÍA TOMA, Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. 3ª edición, Adrus, Lima, 2010, p. 673.

15 Me refiero con ello a los proyectos de reforma.

16 A este respecto, expresa García Toma que: “[L]a jurisdicción constitucional, se rige por un sistema procesal que de un lado, promueve la defensa de la unidad, jerarquía y coherencia del orden jurídico nacional; y, del otro, la defensa de la persona. En el primer caso la responsabilidad teleológica de hacer respetar la primacía de la Constitución sobre el resto de las normas consignadas en el orden jurídico que este crea, (…). En el segundo caso la responsabilidad teleológica de hacer respetar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, (…)”. Ver: GARCÍA TOMA, Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. 3ª edición, ADRUS, Lima, 2010, p. 683.

17 STC Exp. N° 00030-2005-PI. Ver en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00030-2005-AI.html>

18 STC Exp. N° 00858-2003-AA/TC. Ver en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00858-2003-AA.html>

19 STC Exp. N° 00075-2004-AA/TC, citado por CARRUITERO LECCA, Francisco y GUTIÉRREZ CANALES, Mario. Estudio doctrinario y jurisprudencial del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Studio Editores, Lima, 2006, p. 148. Ver también en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00075-2004-AA.html>.

20 A este respecto, añade Francisco Carruitero Lecca –citando al maestro Pedro Sagüés– que: “Si el precepto en cuestión permite dos o más interpretaciones, habrá que optar por la más protectora de la persona, y desechar aquellas más restrictivas. Aspecto intrínseco de esta posición es que el Estado debe instrumentar las medidas legales y operacionales necesarias para efectivizar los derechos fundamentales que se ha obligado a sostener (….)”. Ver en: CARRUITERO LECCA, Francisco y GUTIÉRREZ CANALES, Mario. Estudio doctrinario y jurisprudencial del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Ob. cit., pp. 148-149.

21 STC Exp. N° 02302-2003-AA/TC. Ver en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02302-2003-AA.html>

22 Este principio se encuentra a su vez expresamente consagrado como principio de favorecimiento del proceso en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en los términos que: “Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación”.

23 Nomen iuris acuñado por Mauro CAPELLETTI en su clásica obra: La jurisdicción constitucional de la libertad con referencia al ordenamiento alemán, suizo y austriaco. Traducción de Héctor Fix Zamudio. Imprenta Universitaria, México, 1961. Ver también en: FIX-ZAMUDIO, Héctor. Introducción al Derecho Procesal Constitucional. FUNDAP S.C., México, 2002, p. 90.

24 Véase en este sentido en el Diccionario de la Academia de Lengua Española (DRAE) los términos “caducidad” y “prescribir”, ambos hacen referencia a la extinción, conclusión o expiración de algo.

25 Contrariamente a lo que sucede con las figuras de la prescripción y la caducidad, que el Código Civil las regula en un Libro íntegro (Libro VIII, artículos 1989 al 2007).

26 A diferencia de la prescripción, no se da la existencia de “un derecho desprovisto de acción correspondiente” (lo que lo convierte en una “obligación natural”, según la doctrina civilista), con la acaecimiento del plazo extintivo en la demanda d amparo, subsiste el derecho a la tutela del derecho fundamental pero provisto de otro tipo de “acción”: la acción ordinaria a través de los procesos ordinarios.

27 Así también lo ha reconocido el TC en la STC Exp. N° 01049-2003-AA/TC. Ver en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/01049-2003-AA.html>.

28 Así lo ha establecido el TC en la STC Exp. N° 04067-2010-PA/TC y la STC Exp. N° 05380-2011-PA/TC, entre otras.

29 Así también lo ha establecido el TC en la STC Exp. N° 03833-2010-PA/TC. Ver en: >http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03833-2010-AA%20Resolucion.html>.

30 Ver en este sentido la STC Exp. N° 03967-2011-PA/TC. Ver en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03967-2011-AA%20Resolucion.html>.

31 En la STC Exp. N° 02132-2008-PA/TC, el Supremo Intérprete de la Constitución inaplicó el artículo 2001, inciso 4 del Código Civil (que establece que prescribe “4.- A los dos años, [la acción] (…), que proviene de pensión alimenticia”) en el caso submateria en la que de por medio se ventilaba el derecho de alimentos de menor en etapa de ejecución de sentencia pero que se encontraba inactivo por más de dos años por desidia del representante legal del menor alimentista. Considera el TC que dicha disposición legal resulta incompatible con el principio de protección del interés superior del niño, teniendo en cuenta que contradictoriamente el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil establece que prescribe a los 10 años la acción “que nace de una ejecutoria”, en tanto a que la que nace de una ejecutoria referida a alimentos prescribiría a los dos años, cuando a su vez el artículo 206 del Código de los Niños y Adolescentes establece que “[e]s improcedente el abandono de la instancia en todos los procesos referidos a los derechos de los niños y adolescentes”. Ver la sentencia en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02132-2008-AA.html>.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe