El debate de la teoría del delito en la audiencia para imponer mandato de prisión preventiva. A propósito de la Ley N° 32026 que modificó el artículo 268 del Código Procesal Penal

The debate of the theory of crime at the hearing to impose preventive prison mandate. Regarding Law No. 32026 that modified article 268 of the Criminal Procedure Code

Elky Alexander VILLEGAS PAIVA*

|

Resumen: El artículo analiza el rol de la teoría del delito en las audiencias de prisión preventiva tras la modificación del artículo 268 del Código Procesal Penal. El autor sostiene que, aunque la jurisprudencia anterior limitaba este análisis, las decisiones recientes permiten examinar la tipicidad y antijuridicidad en estas audiencias. La Ley N° 32026, que excluye la prisión preventiva en casos de legítima defensa, es vista como innecesaria si ya se aplican correctamente los presupuestos del delito. Señala, además, que la prisión preventiva, definida como una medida cautelar no punitiva, debe evitarse cuando se detectan causas de justificación como la legítima defensa, lo cual es crucial para proteger los derechos de los imputados. Abstract: The article analyzes the role of the theory of crime in preventive detention hearings after the modification of article 268 of the Criminal Procedure Code. The author maintains that, although previous jurisprudence limited this analysis, recent decisions allow us to examine the typicality and illegality in these hearings. Law No. 32026, which excludes preventive detention in cases of self-defense, is seen as unnecessary if the provisions of the crime are already correctly applied. It also points out that preventive detention, defined as a non-punitive precautionary measure, should be avoided when justified causes such as self-defense are detected, which is crucial to protect the rights of the accused. |

|

Palabras clave: Teoría del delito / Prisión preventiva / Legítima defensa / Antijuridicidad Keywords: Theory of crime / Preventive detention / Self-defense / Illegality Marco normativo: Código Procesal Penal: art. 268. Recibido: 22/8/2024 // Aprobado: 28/8/2024 |

ASPECTOS GENERALES

Para nuestro sistema penal, la teoría del delito es imprescindible, el análisis de esta se realiza durante todo el proceso penal. Así, las investigaciones giran en torno a la posible comisión de un hecho delictivo, esto es si ha ocurrido en la realidad un comportamiento que deba ser reputado como delito, lo cual implica determinar que se está ante un comportamiento que es típico, antijurídico y culpable. Luego de ello, cuando se termina la etapa de la investigación preparatoria, el fiscal deberá formular su requerimiento acusatorio o su requerimiento de sobreseimiento o, en todo caso, un requerimiento mixto, lo cierto es que en cualquiera de dichos supuestos deberá fundamentar, respectivamente, el porqué de su acusación, sosteniendo que el acusado ha cometido un delito, o deberá fundamentar su pedido de sobreseimiento afirmando que no se ha acreditado la perpetración de delito alguno. Y si está ante un requerimiento mixto, entonces deberá sostener tanto en su parte acusadora la existencia de un delito y que el acusado ha intervenido en calidad de autor o partícipe en dicho delito, y en su parte de sobreseimiento deberá considerar qué delitos son los que no se habrían perpetrado o en todo caso que el sujeto sobre quién está pidiendo el sobreseimiento no ha intervenido, ni como autor ni como partícipe en delito alguno.

Finalmente, en el juicio oral, se deberá actuar la prueba relacionada a acreditar la imputación delictiva formulada por el Ministerio Público, mientras que la defensa técnica debería desacreditar dicha imputación delictiva o incluso actuar prueba, ejerciendo una defensa positiva, de que su patrocinado no ha cometido delito alguno o no ha intervenido, ni como autor ni como partícipe en el delito que le acusa la Fiscalía. Mientras que el juez de juzgamiento, ya sea unipersonal o colegiado, según lo que corresponda de acuerdo con los criterios de competencia establecidos en la ley procesal penal, deberá evaluar los medios probatorios actuados en juicio oral, y decidir conforme a dicha evaluación si considera acreditado, más allá de toda duda razonable, la comisión del hecho delictivo imputado y si el acusado o acusados son autores o partícipes de este, debiendo justificar el sentido de su fallo.

Pero no solo se aplica la teoría del delito en la teoría del caso referente a resolver la cuestión de fondo del proceso penal; es decir, no solo a determinar la culpabilidad o del agente, sino que es empleada, también, para formular diversos requerimientos como, por ejemplo, el requerimiento de prisión preventiva. Así, se tiene que uno de los presupuestos que legitiman el pedido e imposición de la prisión preventiva es lo que se conoce como los fundados y graves elementos de convicción, que estipula el inciso 1 del artículo 268 del CPP de 2004.

Y aquí surge la interrogante: ¿elementos de convicción de qué? Pues de la probable comisión de un hecho delictivo. Siendo así, entonces, en la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, se debe analizar los elementos de la teoría de la delito que permitan afirmar precisamente que nos encontramos ante un comportamiento delictivo, pues mal se haría en imponer prisión preventiva a una persona sobre la cual no existe el menor indicio de que ha realizado un delito.

Esto que parece bastante lógico, no siempre ha sido entendido así, tanto que incluso la Corte Suprema en algún momento sostuvo en su jurisprudencia que no era posible debatir los elementos de la teoría del delito, o la ausencia de ellos, en una audiencia de prisión preventiva, aunque luego ha ido variando de parecer.

Quizá esto ha sido la razón por la cual, recientemente, el artículo 268 del CPP de 2004, ha sido modificado por la Ley N° 32026, del 16 de mayo de 2024, en donde el legislador ha establecido que no procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa.

Así, el referido artículo ha quedado redactado de la siguiente manera:

Artículo 268. Presupuestos materiales

El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cinco años de pena privativa de libertad; y,

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

d) No precede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legitima defensa propia o de tercero conforme a ley; salvo la presencia de antecedentes y/o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentencia firme condenatoria.

Sin duda, esta modificación deviene en innecesaria, si se entiende que en el primer presupuesto de la prisión preventiva (existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito) es donde se debe analizar la existencia o no de los elementos de la teoría del delito, como por ejemplo la posible presencia de la legítima defensa que elimina la antijuridicidad del comportamiento imputado.

Al margen de ello, observamos que el artículo 268 del CPP de 2004, hace referencia a los tres presupuestos concurrentes que legitiman la imposición de la prisión preventiva; sin embargo, por la naturaleza de este trabajo, solo nos detendremos en el primer presupuesto.

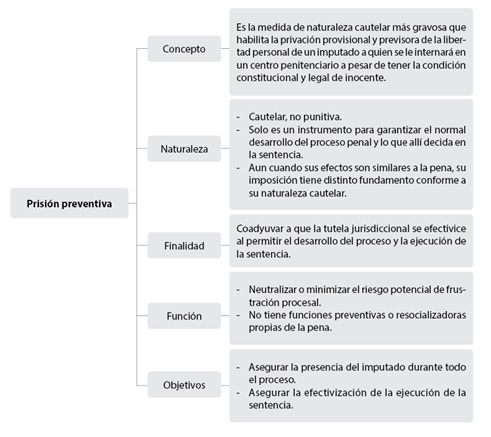

CONCEPTUALIZACIÓN

La prisión preventiva es una medida cautelar personal, la más gravosa de todas, que habilita la privación provisional y previsora de la libertad locomotora o física del imputado, considerado legalmente como inocente, mediante su internamiento en un establecimiento penitenciario, en mérito de un mandato judicial, con el propósito de servir a fines constitucionalmente legítimos como son el asegurar el desarrollo del proceso penal y la eventual ejecución de la pena.

Como señala Del Río Labarthe:

La prisión preventiva es una medida cautelar, dispuesta por una resolución jurisdiccional en un proceso penal que produce una privación provisional de la libertad personal del imputado, con el propósito de asegurar su desarrollo y la eventual ejecución de la pena, mediante la evitación de los riesgos de huida y la obstaculización de la actividad probatoria. (p. 145)

En el mismo sentido la Corte Suprema ha manifestado que:

La prisión preventiva es una institución procesal, de relevancia constitucional, que, como medida de coerción de carácter personal, priva procesalmente de la libertad personal a un imputado por un tiempo determinado, legalmente previsto y judicialmente establecido, en función a la tutela de los fines característicos del proceso –que este se desarrolle regularmente en función a su meta de esclarecimiento de la verdad (ordenada averiguación de los hechos), a la necesidad de garantizar la presencia del imputado a las actuaciones procesales y al aseguramiento de la ejecución de la pena–. [Barona Vilar, Silvia: Prisión provisional y medidas alternativas, Editorial Bosch, Barcelona, 1988, pp. 20-21].

Por otro lado, debemos precisar que la prisión preventiva tiene una naturaleza cautelar, por ende, su finalidad, al igual que sucede con todas las medidas cautelares, es coadyuvar a que la tutela jurisdiccional se efectivice al permitir el desarrollo normal del proceso, lo que implica el poder llevar a cabo todos los actos procedimentales necesarios, incluyendo el dictado de la sentencia y garantizar la ejecución de esta, por lo que su función será la de neutralizar o minimizar el riesgo potencial de frustración del proceso, por lo que, entonces, la existencia de ese riesgo se colige como el presupuesto mínimo indispensable para la posible aplicación de las medidas cautelares.

En tal perspectiva, con la imposición de la prisión preventiva se busca asegurar la presencia del imputado durante la celebración del proceso penal para garantizar: i) el desarrollo del proceso declarativo, evitando el peligro de ocultación o alteración de las fuentes-medios de prueba, y ii) la ejecución de la futura y eventual pena o medida a imponer, para lo que se hace necesario evitar el peligro de fuga. En efecto, el propósito que oriente a la prisión preventiva es de carácter preventivo y no sancionatorio, se busca responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la concurrencia del imputado al proceso y la efectividad de la eventual condena a imponer.

EL PRIMER PRESUPUESTO MATERIAL: GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

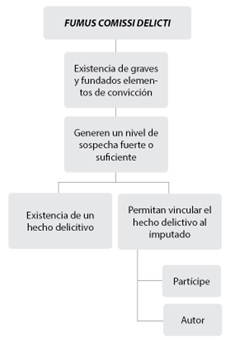

El primero de los presupuestos que debe ser tomado en cuenta para el dictado de la prisión preventiva, es el fumus delicti comissi, equiparable con el fumus boni iuris exigible en el Derecho Civil, y se halla establecido en el artículo 268, literal a) del CPP de 2004. Este presupuesto implica, en primer lugar, la alta probabilidad de poder demostrar la comisión de un evento delictivo y, en segundo lugar, un juicio provisional de imputación, esto es, la fundada sospecha de la intervención del imputado –ya sea a título de autor o partícipe– en ese determinado hecho con apariencia delictiva. En el ámbito del proceso penal, se traduce en la razonable atribución a una persona determinada de la comisión de un hecho punible.

Como se puede comprender, el fumus delicti comissi consta de dos reglas, una objetiva y la otra subjetiva: la primera, referida a la constancia en la causa de la existencia de un hecho que presenta los caracteres de delito, referidos a sus aspectos objetivos, la cual debe ser mostrada por los actos de investigación, que en este caso deben ofrecer plena seguridad sobre su acaecimiento (por ejemplo que se ha producido un asesinato según lo prescrito en el artículo 108 del CP); y la segunda, que está en función del juicio de imputación (objetiva, subjetiva y personal) contra el inculpado, juicio que debe contener un elevadísimo índice de certidumbre y verosimilitud –o alto grado de probabilidad (no certeza)– acerca de su intervención en el delito (por ejemplo, que exista una alta probabilidad de que el sujeto imputado, contra quien se ha solicitado la medida de prisión preventiva, ha intervenido ya sea como autor o partícipe en el delito de asesinato), lo que implica verificar que no existan elementos o circunstancias que hagan decaer los criterios de imputación al sujeto encausado[1].

Así, pues, debe existir un alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el hecho y de que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad (Roxin, 2001, p. 259).

Asimismo, se constituye en el primer presupuesto a analizar, por una cuestión lógica, pues antes de discutir si de alguna forma se limitarán los derechos del imputado, primero debe existir una expectativa razonable o muy probable de que el proceso penal se realizará, ya que solo en ese supuesto hay una expectativa a proteger; luego, si al inicio de un proceso penal se necesita de indicios o elementos de juicio reveladores de la existencia de un ilícito penal para abrir procesamiento a una persona, también se necesitará de una información vinculatoria suficiente para dictar alguna medida coercitiva, entonces no se puede aplicar la prisión preventiva si no existe un mínimo de información que fundamente una sospecha bastante importante acerca de la existencia del hecho y de la intervención del imputado en él.

Este presupuesto implica, pues, un juicio provisional de imputación, esto es, la fundada sospecha de la intervención del imputado –ya sea en cualquiera de las modalidades de autoría o participación– en un determinado hecho con apariencia delictiva. En el proceso penal se traduce en la razonable atribución a una persona determinada de la comisión de un hecho punible.

Podemos sostener que el requisito, sobre el cual estamos tratando, gira en torno a una sospecha sobre la imputación necesaria[2] (suficiente)[3], el cual debe ser respetado[4], pues solo a partir de una imputación concreta puede realizarse una adecuada calificación jurídica de los hechos y de la intervención del autor en ellos. Ahora, debe tenerse en cuenta que en este estadio de las investigaciones no se requiere una sobreexigente imputación concreta, sino que esta irá aumentando a medida que avance el proceso.

Ahora bien, en tanto se requiere la existencia de elementos que revelen la probable responsabilidad penal del imputado (imputación concreta), la prisión preventiva debe quedar descartada cuando se acredite razonablemente la concurrencia de algunas causas de exención o de extinción de responsabilidad, reguladas en el artículo 20 del Código Penal peruano. Si se observa alguno de estos elementos, debe desecharse la utilización de la medida coercitiva, se trata de tomar en consideración la probable (no es necesario un juicio de certeza) existencia de elementos reveladores de las circunstancias reguladas en el artículo 20 del Código Penal, que puedan ser demostrados en el proceso.

Se ha mencionado que el fumus delicti comissi implica, por un lado, sustentar en un grado alto de probabilidad la existencia de un hecho que presenta los caracteres de delito y, por otro lado, que el sujeto imputado, contra quien se ha solicitado la medida de prisión preventiva, ha intervenido ya sea como autor o partícipe en ese presunto hecho delictivo, lo que implica verificar que no existan elementos o circunstancias que hagan decaer los criterios de imputación al sujeto encausado.

Esta consideración conlleva a que es viable y hasta recomendable que en la audiencia de requerimiento de prisión preventiva se analicen cualquiera de las circunstancias eximentes de responsabilidad penal previstas en el artículo 20 del Código Penal peruano, pues mal se haría en imponer prisión preventiva contra una persona que, por ejemplo, luego en una audiencia inmediata posterior llevada a cabo por un planteamiento de excepción de improcedencia de acción, se determine que actuó en legítima defensa.

A pesar de ello, la postura de la Corte Suprema sobre este aspecto ha sido ondulante, pues tanto en la Casación N° 626-2013, del 30 de junio de 2015, así como en la Casación Nº 704-2015-Pasco, del 27 de noviembre de 2017, mostró su negativa a que en la audiencia de prisión preventiva se discuta tales cuestiones. Sin embargo, en la Casación N° 564-2016-Loreto, del 12 de noviembre de 2018, sostuvo que la evaluación del hecho, esto es, si este tiene apariencia delictiva, debe realizarse conforme con los criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva, en cuanto al análisis de la probable realización del injusto penal. Posición que daría pie a que pueda analizarse cuestiones de atipicidad o de causas de justificación o cualquier otra eximente o punibilidad al momento de determinar si corresponde imponer mandato de prisión preventiva. Esta postura es por la que al final parece haberse decantando la Corte Suprema, pues es la que ha asumido en el Acuerdo Plenario N° 1-2019, del 10 de setiembre de 2019. Veamos a continuación el camino seguido por la Corte Suprema, para finalmente sustentar nuestra posición:

En la Casación N° 626-2013-Moquegua, se señaló textualmente lo siguiente:

Lo primero que se tratará será sobre los graves y fundados elementos de convicción. El fiscal relatará los hechos y argumentará la intervención del imputado, sobre la base de los elementos materiales obtenidos, que sustentaran sus dichos. El juez dará la palabra a la defensa para que exponga lo necesario. Siendo la función del órgano jurisdiccional hacer la audiencia, captar la información y expedir resoluciones orales y escritas, su labor de dirección es central evitando desvíos en la discusión de derechos que no corresponden a la naturaleza de la audiencia, proveyendo garantías, pero también eficiencia. Como aceptar que se discuta exclusión de prueba prohibida o vulneración de la imputación necesaria, que se protegen a través de la tutela de derechos, atipicidad o causa de justificación, garantizados por las excepciones de improcedencia de acción, pues la defensa es cautiva y los abogados deben conocer la ley, doctrina, jurisprudencia y el caso concreto, estando obligados a observar el derecho a la defensa en el procedimiento correspondiente[5].

Con tales expresiones, pareciera que dejaba por sentado que no era posible discutir cuestiones relativas a estructuras de descargo de la imputación o causales eximentes de responsabilidad penal, pues consideraba que estas se podían discutir en otras audiencias específicas, como lo sería la que convoque por una excepción de improcedencia de acción.

Sin embargo, si la posición de la Corte Suprema era la que acabamos de mencionar, entonces no se logra entender por qué en la misma casación sostuvo que:

Es necesario que el fiscal sustente claramente su aspecto fáctico y su acreditación. Así la defensa del imputado podrá allanarse o refutarlo, actuando positivamente por la irresponsabilidad, causa de justificación, inculpabilidad, error, etc., debiendo el juez valorarlas y pronunciarse por ambas, y si esta última está sólidamente fundamentada, hará decaer el fumus delicti comissi [6].

Esta afirmación de la Corte Suprema no se logra entender, pues manifiesta que luego de que el fiscal haya alegado el aspecto fáctico y la acreditación del mismo, la defensa del imputado –entre otras posibles decisiones– puede actuar positivamente por la irresponsabilidad, causa de justificación, inculpabilidad, error, etc., cuando en un primer momento he sostenido que no debe permitirse el debate sobre causas de atipicidad, causas de justificación, etc. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo la defensa técnica del imputado puede actuar positivamente proponiendo, como tema de discusión en la audiencia, cuestiones relativas a la atipicidad, causas de justificación, entre otras, cuando la propia Corte Suprema, en la misma casación, establece la prohibición de que se discuta, precisamente, sobre esos temas en la audiencia de prisión preventiva?

De esta manera, no resultaba claro que en la misma Casación N° 626-2013-Moquegua se sostenga que no se pueden debatir aspectos relacionados con la atipicidad o causas de justificación, y luego se señale que la defensa técnica puede actuar positivamente alegando irresponsabilidad, causa de justificación o de inculpabilidad de su patrocinado.

Posteriormente, se emitió la Casación Nº 704-2015-Pasco, del 27 de noviembre de 2017, en donde –siguiendo los lineamientos de la Casación Nº 626-2013-Moquegua– señaló que el objeto de la audiencia de requerimiento de prisión preventiva es verificar si se cumplen o no los requisitos legales para dictar una orden de detención (entiéndase prisión preventiva) solicitada por el fiscal, por lo que de ninguna manera esta audiencia está supeditada al análisis y prueba de la tipicidad, culpabilidad y antijuridicidad de la conducta.

De esta manera, por un lado, considera que en una audiencia de prisión preventiva no se podría entrar a la discusión sobre alguna cuestión de atipicidad, causas de justificación o ausencia de culpabilidad, y, por otro lado, señala que el juez de la investigación preparatoria mal haría en, de acuerdo con su análisis, observar la calificación jurídica de los hechos objeto del debate y proponer una tipificación diferente.

Se menciona que, de permitirse esto último, se terminaría por vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa del imputado sobre el que se ha requerido el mandato de prisión preventiva, pues dado que la audiencia sobre esta medida coercitiva no puede ser suspendida, lo cual conllevaría a que la defensa técnica del imputado no cuente con el tiempo razonable para poder armar su estrategia de defensa.

Sin embargo, con relación a la Casación N° 626-2013-Moquegua, no compartimos esta posición de la Corte Suprema, porque, lejos de proteger el derecho de defensa del imputado, puede por el contrario terminar afectando este derecho, así como su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Al respecto, consideramos que es viable y hasta necesario que en el contexto de acreditación de este primer requisito para la imposición de prisión preventiva se analicen cuestiones referidas a tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y condiciones objetivas de punibilidad en la audiencia de prisión preventiva.

Y es que:

(…) conforme al elemento normativo el hecho imputado debe ser constitutivo de delito (conducta típica, antijurídica y culpable) e inclusive cumplir con los requisitos de punibilidad, como no estar sujeto a excusas absolutorias, o presentar las condiciones objetivas de punibilidad, si es que el caso lo exigiera. Pues, si se presentara algún supuesto de atipicidad, de causales de justificación o exculpación no estaremos ante un delito, y por tanto no se puede pretender una condena en contra del imputado, o acreditar su responsabilidad penal; en el mismo sentido, si estuviésemos ante alguna causal que niega la punibilidad, igualmente, no podrá prosperar un proceso orientado e imponer una pena. (Gálvez Villegas, 2017, p. 374)

Por ejemplo, resultaría adecuada la discusión sobre la presencia de una causa de justificación, dado que, si se acredita esta, se le levantaría la imputación penal, pues precisamente la existencia de una causa de justificación torna en lícita el comportamiento imputado, y por ende ya no se puede hablar de un delito, y por ende carecería de sentido seguir discutiendo sobre la presencia de fundados y graves elementos de comisión del presunto delito.

Si no se realizara tal análisis sobre la posible existencia de una causa de justificación, se corre el riesgo de imponer prisión preventiva a un sujeto inocente, y que probablemente en el proceso penal se logre su absolución, por precisamente acreditarse la existencia de una causa de justificación. Absolución que lograría ya sea a través de la interposición de una excepción de improcedencia de acción, o en todo caso en los debates de control de acusación o ya sea en el juicio oral.

Entonces, ante la pregunta concreta ¿en los casos de atipicidad o causas de justificación, deberá negarse cualquier alegación al respecto?, consideramos que no puede impedirse tales alegaciones, pues si la conducta es atípica, mal se haría en evitar analizar dicha cuestión, y solo debatir la imposición de prisión preventiva, pues en el peor de los escenarios podría decretarse mandato de prisión preventiva contra un sujeto cuya conducta no es relevante penalmente, o se encuentra justificada y por lo tanto conforme a Derecho.

Si llegara a ocurrir esto, entonces el sujeto absuelto habría estado preso preventivamente, solo por el impedimento de que en la audiencia de prisión preventiva no se pueda analizar la tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad de la conducta.

Estos aspectos parecen ya haber sido entendidos por la Corte Suprema, pues en la Casación N° 564-2016-Loreto, del 12 de noviembre de 2018, ha sostenido que:

(…) para la prisión preventiva solo se requiere un alto grado de probabilidad de la comisión del delito, para cuyo efecto deben examinarse los actos de investigación de manera individual y en conjunto. La apariencia de delito es un presupuesto de la prisión preventiva, cuyo alcance es definido no solo desde una perspectiva sustantiva (que el hecho imputado esté regulado en la normativa penal y que sea subsumible en ella según criterios objetivos y subjetivos), sino también procesal (la existencia de fundados y graves elementos de convicción que permitan sostener la alta probabilidad de su comisión). En esa medida, la evaluación del hecho debe realizarse conforme con los criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva, en cuanto al análisis de la probable realización del injusto penal. (…)[7].

Este criterio, al sostener que deben analizarse los tópicos de imputación objetiva para determinar la probable realización del injusto penal, daría pie a que pueda analizarse cuestiones de atipicidad o de causas de justificación al momento de determinar si corresponde imponer mandato de prisión preventiva, lo cual resulta correcto, pues si como hemos dicho, el primer presupuesto de la prisión preventiva es que exista la alta probabilidad de estar frente a un delito y de que el encausado es responsable de dicho ilícito, entonces es claro que se debe analizar si efectivamente la conducta imputada reviste los caracteres de un delito, para lo cual debe hacerse uso de la teoría de la imputación objetiva, imputación subjetiva e imputación personal, y por lo tanto de los elementos que hagan decaer dichos ámbitos de imputación (causas de atipicidad, causas de justificación, etc.), pues de presentarse alguno de ellos, ya no estaríamos ante un delito, y por lo tanto ya no sería viable la imposición de alguna medida cautelar, incluso se podría dar el caso que ya ni el proceso penal pudiera continuar.

Así, como explican Moreno Catena y Cortés Domínguez, si por el elemento subjetivo del fumus, es necesario que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión [preventiva], entonces, aunque pueda constar acreditado el hecho y la participación del investigado, si el delito se cometió concurriendo una causa de justificación, la prisión provisional no debería prosperar (Cortés Domínguez y Moreno Catena, 2019, pp. 334 y 335).

La Corte Suprema, al parecer, ya ha adoptado –y de forma acertada– esta última postura, pues en el Acuerdo Plenario N° 1-2019/CIJ-116, ha mencionado que:

El juicio de imputación, siempre de un determinado delito, requiere, por consiguiente, de que precisamente el hecho sea delictivo –este no puede carecer de tipicidad penal– y que, además, no se acredite la concurrencia de alguna causa de exención o extinción de la responsabilidad penal (artículos 20 y 78 del Código Penal) [Gimeno Sendra, Vicente. Derecho Procesal Penal. 2ª edición. Editorial Civitas, Pamplona, 2015, p. 684]. La prisión preventiva supone un cierto grado de desarrollo de la imputación, una probabilidad concreta de que el imputado haya cometido el hecho punible. Es, empero, un requisito indispensable pero no suficiente pues debe ser confirmado por el peligrosismo procesal [conforme: Quiroz Salazar, William. Prisión preventiva - Perspectiva constitucional, dogmática y del control de convencionalidad. Editorial Ideas, Lima, 2014, pp. 146-147]. La imputación, entonces, requiere, primero, de la existencia de un hecho constitutivo de infracción penal; y, segundo, de la existencia de un sujeto pasivo del proceso penal (de un imputado, contra quien se ha dictado la inculpación formal, es decir, con mayor precisión, disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria). Este análisis de alta probabilidad debe realizarse, como enfatizó la Sentencia Casatoria Nº 564-2016/Loreto, del 12 de noviembre de 2018, f. j. 5, no solo a partir de un alto grado de probabilidad de la comisión del delito y de la intervención del imputado, examinándose los actos de investigación de manera individual y conjunta –así, incluso, lo estableció la sentencia casatoria vinculante 626-2013/Moquegua de 30 de junio de 2015–, sino además conforme con los criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva; y, tiene como sustento que los cargos sean concretos y definan con claridad lo penalmente relevante [Sentencia Casatoria Nº 724-2015/Piura, del 15 de abril de 2016].

No basta la concurrencia, en el caso de meros indicios –procedimentales, claro está– o de sospechas genéricas; se exigen, pues, fuentes-medios de investigación o, en su caso, de prueba, directas o indirectas:

(…) que sean plurales, coincidentes en un mismo resultado, y fundadas; el juicio de alta probabilidad debe ser razonable y asentado en criterios objetivos suficientes [Asencio Mellado, José María. Obra citada, pp. 827-828] (sic). En suma, se precisa la existencia de datos concretos indicadores de un injusto penal importante para las actuaciones de la causa, que con alta probabilidad permiten concluir, provisionalmente como es obvio, la concurrencia del hecho y de su vinculación con el imputado –que hay probabilidad, alta, de delito (con la presencia, agregamos, de toda sus categorías materiales: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, así como de los presupuestos procesales correspondientes) y de que el imputado es responsable del mismo– (Sentencia del Tribunal Supremo Español –en adelante, STSE– 241/2009, del 13 de marzo). El juzgador, desde luego, debe explicitar la relación indiciaria de aquel o aquellos medios de investigación o de prueba (preconstituida o, excepcionalmente, anticipada) que relacionan de manera preliminar al procesado con el hecho imputado [conforme: STC Nº 0349-2017-PHC/TC, de 21 de abril de 2017][8].

De igual manera, se debería verificar los requisitos de procedibilidad, pues si hubiera uno de estos requisitos que no se hubiera cumplido, tampoco podrá cumplirse el presupuesto de la prisión preventiva en comento. Así, por ejemplo, si se inicia una investigación preliminar contra un alto funcionario con prerrogativa de antejuicio constitucional sin haberse sometido el hecho al proceso de acusación constitucional correspondiente ante el Congreso de la República, la apariencia del ius puniendi estatal no puede apreciarse claramente, porque la acción penal interpuesta no resulta válida (la verosimilitud del derecho del Estado a imponer la pena en el proceso penal iniciado no está presente) (Gálvez Villegas, 2017, p. 374).

Entonces, el criterio que expone la Corte Suprema en las casaciones anotadas debe ser entendida no en un sentido estricto, sino que debe analizarse el caso en concreto, y además tomando en cuenta lo que señala el Tribunal Supremo en la Casación Nº 626-2013-Moquegua (considerando vigésimo noveno) en donde en lo referente a la acreditación de los graves elementos de convicción, resulta necesario que el fiscal sustente claramente su aspecto fáctico y su acreditación. Así, la defensa del imputado podrá allanarse o refutarlo, actuando positivamente por la irresponsabilidad, causa de justificación, inculpabilidad, error, etc., debiendo el juez valorarlos y pronunciarse por ambas.

De esta manera, conforme a lo señalado hasta aquí, se puede comprender que es viable, y hasta necesario que en el contexto de acreditación del primer presupuesto de la prisión preventiva (fumus delicti comissi) se analice la presencia de una causa de atipicidad o causa de justificación, pues si se acredita ello, se levantaría la imputación penal, dado que, precisamente, por ejemplo, la existencia de una causa de justificación torna en lícita el comportamiento imputado, y por ende ya no se puede hablar de un delito.

Esto parece haber quedado más claro con la modificación producida al artículo 268 del CP de 2004, mediante la Ley N° 32026, del 16 de mayo de 2024, en donde el legislador ha establecido que no procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa.

Ahora bien, como hemos tratado de exponer a lo largo de este trabajo, debe entenderse que, en una audiencia de requerimiento de prisión preventiva, no solo debería analizarse si se presenta o no un supuesto de legítima defensa, sino ante cualquier elemento que haga desaparecer la tipicidad o antijuridicidad o culpabilidad en el caso en el concreto, lo cual debe realizarse al momento de debatir sobre los fundados y graves elementos de convicción.

Referencias

Alcócer Povis, E. (2013). El principio de imputación necesaria. Aproximación al tema desde una perspectiva penal. Gaceta Penal & Procesal Penal, (49).

Ávalos Rodríguez, C. C. (2013). La decisión fiscal en el nuevo Código Procesal Penal. Lima: Gaceta Jurídica.

Barona Vilar, S. (2019). Lección decimosegunda: Medidas cautelares específicas. En: Montero Aroca, J.; Gómez Colomer, J. L. y Barona Vilar, S. (dirs.). Derecho Jurisdiccional I. Parte general. (27ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.

Castillo Alva, J. L. (2009). El derecho a ser informado de la imputación. En: Anuario de Derecho Penal 2008. Temas penales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: Fondo Editorial de la PUCP-Universidad de Friburgo.

Cortés Domínguez, V. y Moreno Catena, V. (2019). Derecho Procesal Penal. (9ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.

Del Río Labarthe, G. (2016). Prisión preventiva y medidas alternativas. Lima: Instituto Pacífico.

Del Río Labarthe, G. (2019). Tema 14: medidas cautelares personales (II). En: Asencio Mellado, J. M. (dir.) y Fuentes Soriano, O. (coord.). Derecho Procesal Penal. Valencia: Tirant lo Blanch.

Gálvez Villegas, T. A. (2017). Medidas de coerción personales y reales en el proceso penal. Lima: Ideas.

Guerra Pérez, C. (2011). La decisión judicial de prisión preventiva. Análisis jurídico y criminológico. Valencia: Tirant lo Blanch.

Mendoza Ayma, F. C. (2015). La necesidad de una imputación concreta en la construcción de un proceso penal cognitivo. (2ª ed.). Lima: Idemsa.

Reátegui Sánchez, J. (2013). Hábeas corpus y sistema penal. (3ª ed.). Lima: Gaceta Jurídica.

Roxin, C. (2001). Derecho Procesal Penal. Córdova, G. y Pastor, D. (trads.). Buenos Aires: Editores del Puerto.

San Martín Castro, C. (2020). Derecho Procesal Penal. Lecciones. (2ª ed.). Lima: Fondo Editorial Inpeccp- Fondo Editorial Cenales.

Zazalejos Nieto, J. (2018). Capítulo VII: El aseguramiento del imputado y de la responsabilidad civil. Las medidas cautelares. En: Banacloche Palao, J. y Zazalejos Nieto, J. (dirs.). Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal. (4ª ed.). Madrid: Wolters Kluwer.

[1] Este último aspecto, relacionado a si es posible el debate sobre las circunstancias que hacen decaer la imputación penal, no ha estado del todo claro en la jurisprudencia de la Corte Suprema, pues –como veremos en las líneas posteriores– la citada Corte se manifestó, en un primer momento, en contra de dicha posición, sin embargo, posteriormente ha variado su postura, sosteniendo que sí es viable su debate en la audiencia de prisión preventiva.

[2] Sobre la imputación necesaria, en la doctrina nacional, véase entre otros: Reátegui Sánchez (2013), Castillo Alva (2009, p. 189 y ss.); Ávalos Rodríguez (2013, p. 279 y ss.), y Mendoza Ayma (2015).

[3] “Imputación suficiente” es la expresión utilizada en el Acuerdo Plenario Nº 02-2012-PJ/CJ-116, del 26 de marzo de 2012, magistrado ponente: San Martín Castro.

[4] Del mismo parecer es Alcócer Povis (2013, p. 228).

[5] Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Casación N° 626-2013-Moquegua, del 30 de junio de 2015, magistrado ponente: Neyra Flores, considerando 18 (las negritas son añadidas).

[6] Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Casación N° 626-2013-Moquegua, del 30 de junio de 2015, magistrado ponente: Neyra Flores, considerando 29.

[7] Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Casación N° 564-2016-Loreto, del 12 de noviembre de 2018, magistrado ponente: Lecaros Cornejo, considerando 5.

[8] Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema. Acuerdo Plenario N° 1-2019/CIJ-116, del 10 de septiembre de 2019, magistrado ponente: San Martín Castro, Neyra Flores, Sequeiros Vargas, Chávez Mella y Castañeda Espinoza, f. j. 27.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe