La aplicación del principio de confianza en los delitos contra la administración pública y el lavado de activos

The application of the principle of trust in crimes against the public administration and money laundering

Branko Slavko Yvancovich Vásquez*

|

Resumen: El autor presenta el desarrollo del principio de confianza como parte de teoría de la imputación objetiva en el marco de los delitos contra la Administración Pública y el de lavado de activos. Para iniciar, realiza una breve explicación del contenido de los elementos objetivos del tipo penal como paso previo a la exposición de la teoría de la imputación objetiva. Posteriormente, repasa los principales pronunciamientos de la Corte Suprema sobre el principio de confianza en los citados delitos. Finalmente, hace una exposición de los aspectos pendientes de desarrollo por la jurisprudencia. Abstract: The author presents the development of the principle of trust as part of the theory of objective imputation in the framework of crimes against the Public Administration and money laundering. To begin, it makes a brief explanation of the content of the objective elements of the criminal type as a previous step to the exposition of the theory of objective imputation. Subsequently, it reviews the main pronouncements of the Supreme Court on the principle of trust in the aforementioned crimes. Finally, it makes an exposition of the pending aspects of development by the jurisprudence. |

|

Palabras clave: Prohibición de regreso / Principio de confianza / Riesgo permitido / Autopuesta en peligro / Imputación objetiva Keywords: Prohibition of return / Principle of trust / Allowed risk / self-endangerment / Objective imputation Marco normativo: Código Penal: art. VII. Recibido: 21/2/2022 // Aprobado: 24/2/2022 |

I. Introducción

La teoría de la imputación objetiva es probablemente uno de los apartados de la teoría del delito que más desarrollo ha tenido dentro de la doctrina penal. Implicó dejar de lado criterios meramente causalistas, que involucraban imputar responsabilidad penal a quien realizaba una conducta que producía un resultado, y netamente finalistas, que implicaban valorar la sola finalidad del autor, para entrar a valorar criterios nuevos como la valoración de conductas o la contribución relacionados con la capacidad de producir un riesgo prohibido, o atribución de responsabilidad a un sujeto que actúa mediante una acción neutral.

Este nuevo sistema de análisis establecido por la teoría de la imputación objetiva implicó que la atribución de los elementos objetivos de un tipo penal dejara de ser una sola verificación de concurrencia en el hecho, para valorar si estos podían ser atribuidos directamente a una persona. Nacen, así, nuevos criterios valorativos como la prohibición de regreso, el riesgo prohibido, el principio de confianza o la competencia de la víctima.

Dentro de estos, es el principio de confianza el que ha tomado importante relevancia en el caso de los delitos contra la Administración Pública y el de lavado de activos; pues en estos usualmente se puede identificar la concurrencia de múltiples intervinientes que contribuyen al hecho, pero que, por el motivo de su intervención, no necesariamente su conducta se adecuaría al tipo penal.

II. ¿Cuál es la estructura básica de un tipo penal?

Si bien las categorías del delito las conocemos como conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y, más recientemente, punibilidad, es la segunda de estas la que presenta un especial interés para el desarrollo de la teoría del delito.

Al momento de analizar un hecho concreto, cuando hablemos de tipo penal estaremos haciendo referencia a la manifestación de la categoría de la tipicidad, expresada a través de los artículos previstos en la parte especial del Código Penal. Al respecto, podemos tomar en consideración lo expuesto por Villavicencio Terreros (2006):

El tipo es la descripción concreta de la conducta prohibida hecha por el legislador (del contenido, o de la materia de la norma). Es una figura puramente conceptual. El tipo es un instrumento legal, pues pertenece al texto de la ley. Es necesaria al poder penal, porque sin el tipo no se puede delimitar el campo de lo prohibido en el que interviene el Derecho Penal. Para la moderna teoría de la imputación, el tipo debe acoger, en principio, todos los elementos que fundamentan el contenido material del injusto de un determinado delito. Se debe describir de manera exhaustiva la materia de prohibición. Por ello, el tipo viene a ser la más valiosa consecuencia del principio de legalidad. Así, el tipo es un concepto límite de enorme trascendencia para fortalecer el principio de legalidad que se ha convertido en uno de los instrumentos más útiles de la dogmática penal.

Tipicidad es el resultado de la verificación de si la conducta y lo descrito en el tipo penal coinciden. A este proceso de verificación se denomina juicio de tipicidad, que es un proceso de imputación donde el intérprete, tomando como base al bien jurídico protegido, va a establecer si un determinado hecho puede ser atribuido a lo contenido en el tipo penal. Si luego de realizado dicho proceso se determina que el hecho encaja en los caracteres abstractos del tipo, existe adecuación típica, lo contrario nos llevaría a negarla. Por consiguiente, la tipicidad es la resultante afirmativa del juicio de tipicidad. El juicio de tipicidad no es un mero proceso formal, sino valorativo, ya que se generan actos valorativos encaminados a la traducción de una prohibición. (pp. 296-297)

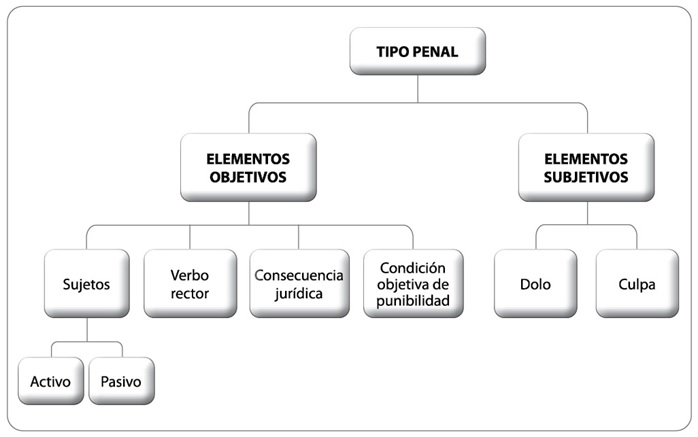

Un tipo penal presenta una estructura definida por la teoría del delito al momento de analizar la tipicidad. En ella podemos encontrar múltiples elementos como el verbo rector, la consecuencia jurídica, la voluntariedad de la conducta, entre otros. Ahora bien, a su vez, se agrupan en dos tipos: los elementos objetivos y los subjetivos.

Dentro de los denominados elementos objetivos encontraremos todos aquellos que pueden ser identificados en el mundo real o que han sido de alguna manera exteriorizados. En ellos encontraremos a los sujetos activos, pasivos, verbos rectores, etc.

Por otro lado, también podemos advertir que el elemento subjetivo del tipo penal hace referencia al fuero interno del autor. En él se ha consignado el dolo o la culpa como formas de comisión de un tipo penal. Ambas responden a una serie de variables respecto de la presencia en el autor de conocimiento y voluntad en la realización de una conducta. No obstante, este tema no será tocado en el presente informe.

Finalmente, es importante indicar también que:

(…) junto a su significado sistemático está el significado político-criminal del tipo, que radica en su “función de garantía” requerida por el art. 103 II GG. Solo un Derecho Penal en el que la conducta prohibida sea descrita exactamente mediante tipos se adecúa por completo al principio nullum crimen sine lege (al respecto § 5). Cuando se dice que nuestro Derecho Penal es un Derecho Penal del tipo y no de la actitud interna, o que predominantemente es Derecho Penal del hecho y no de autor (al respecto, con más detalles y diferenciando § 6), tras tales expresiones emblemáticas se encuentra siempre la apelación al significado político-criminal del tipo. (Roxin, 1997, p. 277)

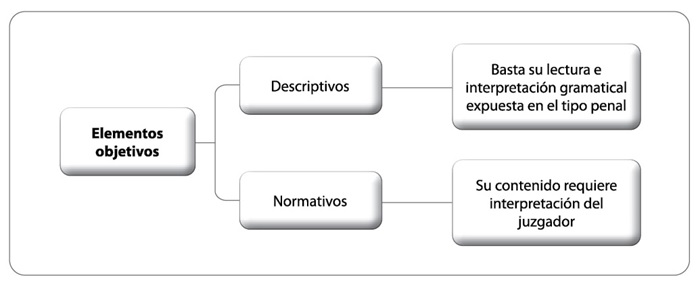

Ahora bien, en el marco de los elementos objetivos, no basta la sola literalidad del tipo penal para entender su contenido. En ese marco es que interviene la labor interpretativa del operador jurídico. Sobre la base del bien jurídico que lo regula, es necesario ver si la conducta imputada responde al fin de protección que ha establecido el juzgador.

En ese marco es que se puede advertir que un tipo penal establecido por el legislador no presenta una forma inmutable de cara a su interpretación, pues, si bien algunos de sus elementos requieren únicamente su aplicación literal, otros necesitan dotarles de contenido. Un ejemplo de ello podemos tenerlos en las leyes penales en blanco, que requieren una norma extrapenal que les brinde sentido.

Sin embargo, del propio contenido del tipo penal podremos identificar dos tipos de elementos. En primer lugar, aquellos que su sola literalidad permite establecer el sentido interpretativo, como por ejemplo los verbos rectores “sustraer”, “matar”, o los sujetos activos “el ascendiente”, “la madre”, etc. Estos se conocen como elementos descriptivos.

Por otro lado, el segundo tipo de elementos son aquellos que requieren una interpretación de cara a determinar su contenido. Esta actividad es realizada por el juzgador y tenemos, por ejemplo, las palabras “caudales y efectos”, en el delito de peculado. Estos se conocen como elementos normativos.

Sobre este particular, Roxin (1997) expone de manera didáctica las diferencias entre los elementos normativos y los descriptivos:

La delimitación y división entre elementos descriptivos y normativos son muy discutidas en las cuestiones concretas. Tradicionalmente se entiende por elementos descriptivos aquellos que reproducen determinados datos o procesos corporales o anímicos y que son verificados de modo cognoscitivo (cognitivo) por el juez. En cambio, son normativos todos los elementos cuya concurrencia presupone una valoración; así p. ej. conceptos como “edificio” (§ 306) o “sustraer” (§ 242) son descriptivos, mientras que términos como “injuria” (§ 185) o “ajeno” (§§ 242, 246 o 303) son normativos. En los elementos normativos se pueden hacer ulteriores distinciones, sobre todo entre elementos con valoración jurídica (“ajeno”, § 242, “funcionario en el ejercicio de su cargo”, §§ 331 ss., “documento público”, § 348) y elementos con valoración cultural (“acciones sexuales de cierta relevancia”, § 184 c). (p. 306)

III. La teoría de la imputación objetiva

A nivel penal, queda claro que el proceso de imputación del tipo objetivo ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de la historia, las cuales han tenido como base las diversas etapas de la ciencia penal. Actualmente, el principal postulado que se encarga de analizar este proceso es la teoría de la imputación objetiva, doctrina ampliamente dominante que tiene como finalidad evaluar cuándo es que se puede considerar que los elementos objetivos de un tipo penal pueden ser imputados a una determinada persona.

Según Mir Puig (2003):

(…) la imputación objetiva supone la atribución de un sentido jurídico-penal específico a los términos legales que expresan la conducta típica, y no una mera descripción del verdadero sentido de dichos términos. En términos de filosofía analítica, la palabra “imputación” pertenece al lenguaje prescriptivo, no al descriptivo. En este sentido, resulta rechazable concebir la imputación como una forma de averiguar cuándo un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta. (p. 8)

La Corte Suprema, en el Recurso de Nulidad N° 540-2015, adoptó la teoría de la imputación objetiva para diferenciar entre comportamientos que importaban la creación de un riesgo prohibido, de aquellos que resultan inocuos de cara a la producción de un riego penalmente relevante. Específicamente, el alto tribunal sostuvo:

52. (…) consecuentemente, el criterio decisivo para afirmar que la conducta imputada superó el límite del riesgo prohibido exige verificar si el comportamiento realizado supone la infracción por parte de los imputados de un rol o competencia por el hecho acaecido. Conforme a su rol, a cada sujeto le corresponde administrar un determinado segmento de la realidad: el rol delimita la esfera de competencia personal. No todo el mundo responde de todo, sino que cada uno gestiona la parte del mundo social que le corresponde en función a su competencia (…). Para tal efecto, es necesario delimitar si el aporte o contribución al hecho global materia de acusación se encuentra dentro del ámbito tolerado, sea porque (i) se encuentra dentro del estándar de actuación permitida, conforme a las normas sectoriales o lex artis que regulan la actividad, (ii) se trata de un aporte cuya posterior utilización por un tercer autor responsable no le compete al sujeto que lo realiza (prohibición de regreso), (iii) rige el principio de confianza, o (iv) el hecho se puede explicar a partir de un supuesto de competencia de la víctima.

Así, sirven de criterio para determinar si un hecho concreto puede subsumirse dentro de los elementos de un ilícito. Entre dichos elementos se encuentran las causales de exclusión de imputación objetiva de la conducta:

|

Riesgo permitido |

|

Principio de confianza |

|

Prohibición de regreso |

|

Autopuesta en peligro |

|

• Implica que no serán sancionadas aquellas conductas que se realizan dentro de los niveles de riesgo tolerado. Es decir, la imputación objetiva se realiza por la creación de un riesgo prohibido. |

|

• Implica que no se podrá imputar un resultado a una persona que contribuye o realiza una conducta típica, cuando se actuó con la confianza de que el resto se comportó conforme a Derecho. |

|

• Implica que no será relevante penalmente aquella conducta que contribuye con un resultado típico, siempre que haya sido en el desarrollo de conductas neutrales y estereotipadas. |

|

• Implica la ausencia de imputación de una conducta típica, cuando su producción se debió a un actuar de la propia víctima. |

Sobre el particular, es importante tomar en cuenta cómo es que la doctrina y la jurisprudencia han acogido estos criterios de imputación. Así, tenemos:

• Riesgo permitido:

Aquí se va a entender por riesgo permitido una conducta que crea un riesgo jurídicamente relevante, pero que de modo general (independientemente del caso concreto) está permitida y, por ello, a diferencia de las causas de justificación, excluye ya la imputación al tipo objetivo. Prototipo del riesgo permitido es la conducción automovilística observando todas las reglas del tráfico viario. (Roxin, 1997, p. 371).

• Prohibición de regreso:

(…) no se puede responsabilizar a una persona por un ilícito que causó o favoreció en su comisión, mediante un comportamiento gestado como parte de su rol social (vínculo estereotipado-inocuo, esto es: conductas neutrales o carentes de relevancia penal), a pesar de que el otro sujeto emplee esa conducta en su beneficio concediéndole un sentido delictivo; en otras palabras, la prohibición de regreso es “una teoría excluyente de la intervención delictiva de quien obra conforme con un rol estereotipado dentro de un contexto de intervención plural de personas en un hecho susceptible de imputación”. Con esto se desprende que la prohibición de regreso se basa en un elemento fundamental: la neutralidad de una conducta realizada en el seno del ejercicio de un rol social[1].

• Principio de confianza:

En virtud del principio de confianza, la persona que se desempeña dentro de los contornos de su rol puede confiar en que las demás personas con las que interactúa y emprende acciones conjuntas van a desempeñarse actuando lícitamente. El principio de confianza se incardina en la esencia de la sociedad, pues sin él nadie podría interactuar si, además del deber de cumplir los parámetros de su rol, estuviera en la obligación de observar que la persona con la que se interactúa está cumpliendo cabalmente sus obligaciones[2].

• Autopuesta en peligro de la víctima:

Básicamente, consiste en la decisión voluntaria y consciente de una persona de exponerse a un peligro capaz de lesionar sus propios bienes jurídicos. El resultado de esta acción es la exclusión de toda responsabilidad penal de terceros cuando la fuente de peligro es creada por ellos. (Yvancovich Vásquez, 2017)

Mientras que en estos criterios se analiza la posibilidad de atribuir una conducta típica a una persona, existe otro punto importante que hay que tomar en cuenta: el resultado. Sobre ello vale tomar en consideración que la no realización de una conducta no implica en sí mismo que esta vaya a ser causa específica de evento final. Es por eso que la doctrina también ha desarrollado criterios para establecer cuándo es que procede la imputación objetiva del resultado. Estos son:

|

Relación de riesgo |

|

Interrupción de nexo causal |

|

Nexos causales desviados |

|

Fin de la norma |

|

Resultados tardíos |

|

• El resultado debe ser producido por riesgo prohibido creado. |

|

• El resultado no puede derivar de otra fuente de riesgo posterior. |

|

• Persistencia del riesgo mantiene imputación del resultado, aunque nexo causal haya sido distinto. |

|

• Debe tratarse de un resultado abarcado por el fin de protección de la norma penal. |

|

• Se podrá imputar el resultado cuando es producto del riesgo creado por el autor, aunque sobrevenga de manera posterior. |

IV. Recepción de la teoría de la imputación objetiva en la jurisprudencia

La teoría de la imputación objetiva ha tenido muy buen recibimiento dentro de nuestra jurisprudencia. Y es que ha representado un sistema interpretativo que ha permitido excluir responsabilidad penal a aquellos sujetos que, interviniendo en el hecho, no pueden atribuírseles directamente el resultado o la acción a ellos.

Así, respecto al criterio de riesgo prohibido, aquel que exige toda conducta debe poner en peligro o lesionar un bien jurídico de un modo penalmente relevante, excluyéndose todas aquellas que se han realizado acorde a los límites permitidos; tenemos que ha tenido especial relevancia en la jurisprudencia.

Un buen ejemplo de ello se presenta en el Recurso de Nulidad N° 1307-2014-Lima, en donde se estableció que los delitos especiales, aquellos en los que la calidad de autor se reduce a quien cumpla requisitos específicos, requieren que la conducta realizada sea generadora de un riesgo prohibido siempre que ello haya derivado de la inobservancia de las reglas del rol que ostenta el sujeto activo. No basta la sola realización de cualquier conducta general, sino de aquellas específicas. Veamos el criterio:

10. En conclusión, se puede imputar objetivamente una conducta delictiva a un ciudadano cuando este infringe su rol de ciudadano o cuando infringe un rol especial configurando la conducta disvaliosa descrita con el tipo penal, defraudando expectativas sociales. Así es como en los delitos de infracción de un deber, lo que determina la tipicidad objetiva es que el imputado tenga competencia institucional, originada en su rol especial, que lo obligue a evitar la realización del riesgo prohibido.

Por su parte, el criterio de imputación a la víctima, aquel que sostiene que no podrá imputarse un resultado penal a una persona cuando su producción es atribuible exclusivamente a la conducta del propio afectado. Rige en este apartado el principio de autorresponsabilidad que tiene cada persona respecto a la protección de sus propios bienes jurídicos.

Así fue recogido en el Recurso de Nulidad N° 74-2019-Lima, en donde se realza la necesidad de que las víctimas puedan evitar la producción del riesgo con una conducta con una actuación responsable. Ello cobró especial relevancia en la jurisprudencia en el caso del delito de estafa. Este fue el criterio:

11.4. Cuando se analiza la subinstitución de imputación a la víctima (componente de la imputación objetiva), no basta con afirmar que en todos los casos la parte agraviada está en la obligación de asumir la responsabilidad en situaciones de riesgo, sino también es indispensable identificar si la víctima, en el contexto del escenario creado por la parte acusada, estaba en condiciones de vencer el engaño. Se trata, entonces, de compensar circunstancias para identificar el grado de exigibilidad a la víctima.

Por último, la prohibición de regreso, aquella que sostiene que no podrá imputarse responsabilidad penal a una persona que ha actuado mediante la realización de conductas neutrales o estereotipadas, ha sido la que, probablemente, más acogida ha presentado en la jurisprudencia, principalmente por las propuestas valorativas respecto de las conductas neutrales o las que se rigen por un rol social.

Probablemente, uno de los pronunciamientos más importantes ha sido el Recurso de Nulidad N° 186-2019-Lima Norte, en donde la Corte Suprema estableció que el fundamento de la prohibición de regreso se puede encontrar en el tipo de función realizada por las personas durante el ejercicio de un rol. Ello importa que solamente, cuando se excede este último, podrá advertir la vulneración de la prohibición de regreso. Así, tenemos:

Décimo. Por su parte, las conductas que importan al Derecho Penal son las que generan un riesgo no permitido; de modo que se configura la prohibición de regreso, pues se excluye la tipicidad objetiva del hecho y se exime de responsabilidad, cuando se advierte que la conducta es en realidad inocua, estereotipada o adecuada a determinada profesión u oficio, lo que también se denomina como “conductas neutrales”. Por tanto, aun cuando la conducta favorezca de forma causal a un delito –siempre que no lleguen a constituir un acto de complicidad del mismo–, se seguirá tratando de un riesgo permitido o jurídicamente tolerado, pues se circunscribe al rol que le corresponde como persona en la sociedad.

En efecto, el rol de cada uno (compuesto por derechos y deberes) determina cuáles son las expectativas que orientarán las interacciones con otros sujetos, y se espera que cada uno actúe de acuerdo con tal rol y no otro. Sin embargo, las conductas que importan al Derecho Penal son aquellas cuando el sujeto rebasa su rol y genera un riesgo no permitido, o se vulnera el principio de confianza, se desentiende de las expectativas normativas y se comporta según su propio modelo de conducta. En tales casos, se produce una infracción y ya no cabe la prohibición de regreso anotada.

Por su parte, en el Recurso de Nulidad N° 1645-2018-Santa, la prohibición de regreso también tuvo una importante evolución jurisprudencial, pues allí la Corte Suprema estableció que este criterio debe valorarse conforme al desarrollo de los roles sociales que cada persona ejerce, lo que importa la neutralidad de la conducta. Así, se estableció:

3.4. Para concretar lo dicho, en la doctrina se postularon como instituciones delimitadoras de responsabilidad penal “los fundamentos [sociales] del edificio de la imputación objetiva”, que se ocupan de ser el filtro para dotar a un determinado comportamiento como típico.

3.5. Entre estas encontramos la prohibición de regreso, la cual implica que no se puede responsabilizar a una persona por un ilícito que causó o favoreció en su comisión mediante un comportamiento gestado como parte de su rol social (vínculo estereotipado-inocuo, esto es: conductas neutrales o carentes de relevancia penal), a pesar de que el otro sujeto emplee esa conducta en su beneficio concediéndole un sentido delictivo; en otras palabras, la prohibición de regreso es “una teoría excluyente de la intervención delictiva de quien obra conforme con un rol estereotipado dentro de un contexto de intervención plural de personas en un hecho susceptible de imputación”. Con esto se desprende que la prohibición de regreso se basa en un elemento fundamental: la neutralidad de una conducta realizada en el seno del ejercicio de un rol social.

V. Principio de confianza

La imputación objetiva toma como criterio valorativo el denominado principio de confianza en los años 30, por el crecimiento del sistema vehicular. El inicio de la actividad automotriz y los riesgos que ello implicaba frente a la seguridad e integridad de los ciudadanos. No obstante, la prohibición de dicha actividad importaría un perjuicio de cara al desarrollo de la propia sociedad. Entonces, se empieza a considerar que tanto conductores como peatones pueden ejercer sus actividades cotidianas sin necesidad de asumir que el resto buscará producir un riesgo prohibido, sino, por el contrario, que lo hará en cumplimiento del ordenamiento jurídico.

En este sentido se pronuncia Contreras (2018, p. 42), cuando establece cómo este escenario fundamentó el principio de confianza.

Si uno tuviera que contar siempre con que los demás se comportarán infringiendo el cuidado debido en el tráfico vehicular, y se viera obligado a integrar esa posibilidad en la configuración de la propia actuación, para así no responder por los resultados causados, la sociedad de masas se vería condenada a la absoluta inacción. (…) [Sostiene el autor, además, que] el interés en la libertad de actuar debe prevalecer por sobre el interés en la conservación de bienes jurídicos. (p. 42)

Esta base del principio de confianza se amplió a diversos ámbitos del Derecho, encontrando un lugar en la teoría del delito, mediante la cual se empieza a analizar cuál sería la relevancia de una imputación que atribuye un resultado a una persona que ha actuado sin necesidad de buscar salirse de lo jurídicamente permitido. Así, la doctrina ha sabido entender que:

(…) el principio de confianza, que parte de una visión de los otros como individuos autorresponsables y racionales con una motivación respetuosa con el derecho, o el principio de no-desconfianza en comportamientos antijurídicos de terceros, tiene especial relevancia con respecto a aquellas instituciones de la teoría jurídica del delito que se ocupan de la tipicidad de la conducta en relación con el comportamiento de terceras personas (es decir, cuando se puede imputar a una persona lo que ha hecho otro). (Feijoo Sánchez, 2000, p. 47)

En tal sentido, Feijoo Sánchez (2000) señala que el fundamento del principio de confianza dentro de nuestro ordenamiento jurídico puede identificarse en dos puntos:

- La constante existencia de contactos anónimos, en la que las consecuencias de nuestras acciones dependen de personas que no conocemos (tráfico viario) e, incluso, con las que nunca llegamos a establecer un contacto sensitivo (comercialización de productos, donde el fabricante solo contacta con los consumidores a través de su producto).

- Existen actividades o trabajos peligrosos con un permanente reparto de funciones en beneficio del desarrollo de la actividad (empresas, trabajos de construcción e ingeniería, equipos médicos, distribución de productos de consumo, etc.). Como he señalado ya, el principio de confianza no solo posibilita contactos anónimos, sino que también permite organizar una tarea común sin que esta se vea impedida por el temor a que se responda por hechos defectuosos ajenos. (p. 51)

El autor español concluye que:

(…) el principio de confianza es un principio amplio que tiene su fundamento normativo en el principio de autorresponsabilidad y que no tiene el mismo fundamento que el instituto del riesgo permitido, entendido este en sentido estricto y no como una forma de definir todos los institutos que limitan valorativamente la tipicidad de un comportamiento. (Feijoo Sánchez, 2000, p. 51)

1. Presupuestos de aplicación

Una vez aceptado el principio de confianza dentro de la teoría de la imputación objetiva, la doctrina empezó a analizar los escenarios en los cuales este puede ser aplicado. No bastaba únicamente la existencia de una conducta neutral o de no producir un riesgo prohibido, la teoría del delito exigía cada vez más una mejor fundamentación de sus instituciones.

El principio de confianza empezó a ser aplicado sobre casos prácticos: el hijo que ayuda en una mudanza a su padre quien está sustrayendo bienes que el primero desconoce; quien realiza conduce su vehículo dentro de los límites permitidos y sufre un choque por la conducta descuidada de un tercero, etc. Estos casos son clásicos para entender este criterio de imputación objetiva.

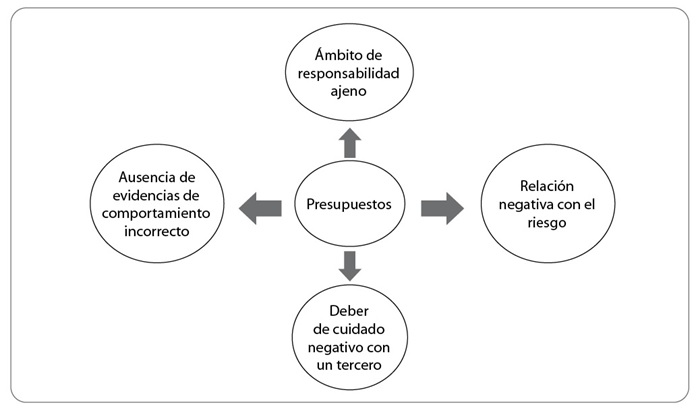

No obstante, existen escenarios adicionales en los que se requiere precisiones respecto a qué se necesita para aplicar el principio de confianza. En tal sentido, Maraver Gómez (2007, pp. 327 y ss.), sintetiza los presupuestos para su aplicación:

i. Ámbito de responsabilidad ajeno

El primer presupuesto de aplicación con el que cuenta el principio de confianza es la existencia de un ámbito de responsabilidad ajeno. En este punto no hay ninguna diferencia con respecto a la prohibición de regreso. Si se puede confiar en la conducta correcta de los terceros es porque el deber de cuidado queda delimitado negativamente con los deberes de cuidado que le son asignados a los terceros responsables. Cuando los terceros no son sujetos responsables o no pueden ser hechos responsables por un determinado riesgo, su actuación es equiparable a cualquier otro fenómeno del curso lesivo y no sirve para aplicar un principio de confianza fundamentado en el principio de autorresponsabilidad. (Maraver Gómez, 2007, p. 327)

ii. Relación negativa con el riesgo

Puede ocurrir, en este sentido, que el garante de protección tenga un deber de cuidado negativo que le obligue a controlar los riesgos que él mismo genera sobre el bien jurídico que debe proteger (como, por ejemplo, los padres al escoger a la persona a cuyo cuidado dejan a su hijo pequeño) o que el garante de control tenga un deber de cuidado positivo que le obligue a prevenir o anular ciertas manifestaciones del riesgo que no surgen de su propio ámbito de actuación (como, por ejemplo, el distribuidor de un producto que se encuentra obligado a supervisar el buen estado del producto que recibe del fabricante). (Maraver Gómez, 2007, p. 331)

iii. Deber de cuidado negativo con un tercero

Para aplicar el principio de confianza es necesario, en definitiva, que el sujeto tenga una relación negativa con el tercero y no cuente con excepcionales deberes de cuidado frente a la actuación del tercero, ya sean deberes de selección, instrucción, coordinación, control o supervisión. Estos deberes, como se indicó en su momento, suelen aparecer en los casos en los que los sujetos, además de compartir la competencia frente a un determinado riesgo, tienen una relación de carácter vertical, pues es frecuente que los superiores jerárquicos vean definidos sus deberes de cuidado en relación con la conducta de los terceros subordinados. Ello, sin embargo, no impide que la actividad siga teniendo un carácter esencialmente negativo o descentralizado. (Maraver Gómez, 2007, p. 335)

iv. Ausencia de evidencias de comportamiento incorrecto

El cuarto presupuesto de aplicación con el que cuenta el principio de confianza se refiere a la inexistencia de circunstancias concretas que evidencien que el tercero se va a comportar incorrectamente. Este presupuesto de aplicación es el más característico del principio de confianza y es el que justifica en mayor medida el diferente alcance que tiene este principio en comparación con la prohibición de regreso. Si, por alguna razón, es evidente que el tercero no va a actuar correctamente, no se puede aplicar el principio de confianza. (Maraver Gómez, 2007, p. 336)

2. Límites

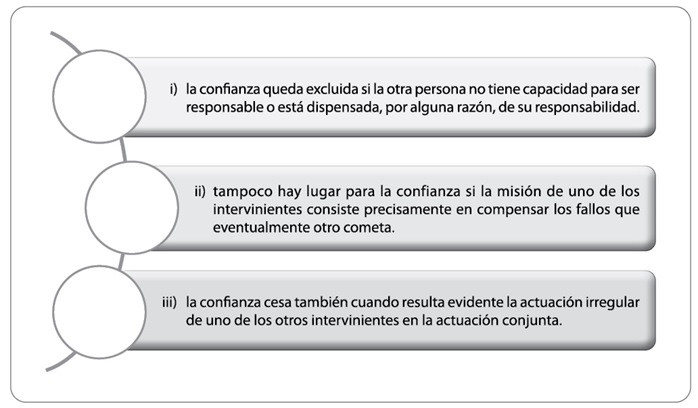

Si bien es cierto que el principio de confianza tiene algunas excepciones, ninguna de ellas operaría en este caso. Como señala García Cavero (2019, p. 433), las excepciones se pueden clasificar en tres supuestos:

Sobre las limitaciones al principio de confianza, Dal Dosso (2011) presenta criterios afines a los expuestos por García Cavero:

Este principio no rige con carácter absoluto. Cuando existen elementos que hagan pensar de manera inequívoca que el tercero no se comportará de acuerdo a lo que se espera de él, ya no es posible invocar el principio de confianza. Por ejemplo, el conductor de un vehículo que, circulando a velocidad permitida, observa unos niños jugando en la calzada que hacen caso omiso de su presencia, debe utilizar el sistema de frenos, no pudiendo alegar en caso de lesión que confiaba en que los niños se retirarían de la calle. El médico que advierte que uno de sus colaboradores no se comporta correctamente, debe enmendar su error para evitar el daño al paciente. Ambos son competentes para evitar el daño.

Tampoco puede ampararse en el principio de confianza quien haya actuado de manera desaprobada y el riesgo creado por el autor no ha tenido incidencia en el resultado. Por ejemplo, quien circula a velocidad permitida, pero ebrio, y colisiona porque el tercero no respetó la luz roja del semáforo. (p. 57)

3. Recepción jurisprudencial

El principio de confianza tiene especial importancia en el desarrollo de la teoría de la imputación objetiva porque está íntimamente ligado a la distribución de roles y el ejercicio de actividades cotidianas. Esta característica hace que su aplicación se traduzca en primordial en los delitos contra la Administración Pública y en el de lavado de activos.

Este fue un criterio asumido por la Corte Suprema en la Casación N° 23-2016 en el que sostuvo lo siguiente:

4.47. La delimitación del ámbito de competencias permite al funcionario tener seguridad de cuándo su acción constituirá un riesgo penalmente relevante y cuándo ello no será así. De esta forma, nadie responderá penalmente por el correcto cumplimiento de las funciones asignadas a su persona. incluso si su trabajo es instrumentalizado por un tercero, y con ello se afecta un bien jurídico, carecerá de responsabilidad penal si es que se verifica –en el caso concreto– que actuó dentro del contorno de sus funciones.

Así, en virtud del principio de confianza, la persona que se desempeña dentro de los contornos de su rol puede confiar en que las demás personas con las que interactúa y emprende acciones conjuntas, van a desempeñarse actuando lícitamente. El principio de confianza se incardina en la esencia de la sociedad, pues sin él nadie podría interactuar si, además del deber de cumplir los parámetros de su rol, estuviera en la obligación de observar que la persona con la que se interactúa está cumpliendo cabalmente sus obligaciones.

La necesidad de acudir al principio de confianza es más evidente cuando hablamos de organizaciones complejas, como son las instituciones públicas, en las cuales la persona tiene que interactuar con muchos otros funcionarios día a día. Por ende, si el funcionario público tuviera como exigencia permanente verificar que otro funcionario ubicado en un nivel jerárquicamente inferior o en un nivel horizontal al suyo cumple o no su función, no le quedaría lugar para cumplir sus propias labores. De ahí que se pare de una presunción: todo funcionario con el que se interactúa obra en cabal cumplimiento de sus funciones.

Cabe mencionar que el principio de confianza encuentra ciertos límites, por ejemplo, cuando una persona sobre quien se tiene una ascendencia funcionarial no tiene capacidad para cumplir de manera responsable un rol designado. Asimismo, el principio de confianza se restringe cuando existe un deber de garante que impone la obligación de verificar el trabajo realizado. Por último, no se puede invocar el principio de confianza cuando se evidencie la falta de idoneidad de la persona en que se confiaba, Entonces, toda conducta desplegada en el marco laboral adentro de una organización con división de roles deberá ser analizada bajo el principio de confianza, salvo que se presente alguno de los supuestos citados.

VI. Aplicación del principio de confianza en la jurisprudencia

4. Relación entre el riesgo prohibido y el principio de confianza como criterios de imputación

Un primer tema importante que hay que abordar respecto del principio de confianza es su relación con el riesgo prohibido. Como podría deducirse de su análisis, una conduta al amparo del principio de confianza también tiene la capacidad para poder producir un riesgo prohibido, por lo que resulta sumamente necesario delimitar los alcances de su relación.

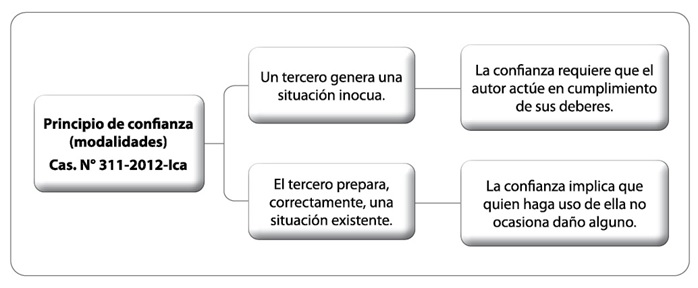

En ese marco, en la Casación N° 311-2012-Ica, la Corte Suprema trató estos criterios trascendentales de la teoría de la imputación objetiva. Sobre el primero establece lo siguiente:

3.4. Así, la teoría de la imputación objetiva procura determinar la causalidad jurídica mediante una serie de criterios normativos, entendiéndose que un resultado o hecho típico penalmente relevante solo será imputado objetivamente cuando se ha realizado en él, el riesgo jurídicamente no permitido creado por el autor; o dicho de otro modo, para la teoría de la imputación objetiva, un resultado debe imputarse al autor si se verifica que con su acción se elevó el nivel de riesgo permitido, siendo concretizado dicho riesgo en un resultado, resultado que a su vez pertenece al ámbito de protección de la norma penal. (El resaltado es nuestro)

Sostenido lo anterior, la Corte Suprema desarrolla lo siguiente sobre el principio de confianza:

3.5. Por su parte, el principio de confianza como institución sirve para determinar el deber de cuidado (tanto en el dolo como en la imprudencia), con respecto al comportamiento de terceros. El principio de confianza que puede presentarse bajo dos modalidades: primero, se trata de que alguien, actuando como tercero, genera una situación que es inocua siempre y cuando el autor que actúe a continuación cumpla con sus deberes; en este caso, la confianza se dirige a que el autor realizará su comportamiento de modo correcto; segundo, la confianza se dirige a que una determinada situación existente haya sido preparada de modo correcto por parte de un tercero, de manera que quien haga uso de ella, el potencial autor, si cumple con sus deberes, no ocasiona daño alguno.

Tal como puede apreciarse, se establecen dos escenarios importantes respecto a cómo operaría el principio de confianza, tanto como eventual conducta colaboradora como conducta propia. No obstante, se establece que es el cumplimiento de los propios deberes lo que importará siempre que se garantice la no configuración de un daño. Por lo tanto, puede advertirse que el cumplimiento de los deberes permitirá al agente confiar en la no creación de un riesgo penalmente relevante.

5. La distribución de roles como criterio para determinar la competencia del principio de confianza

La distribución de roles es una propuesta dogmática que establece que la conducta de las personas debe ser valorada conforme el rol que desarrollan dentro de la sociedad. Si bien en esta postura tiene críticas respecto de su aplicación en cualquier ámbito social, resulta sumamente importante de cara a la atribución de funciones dentro del ejercicio de una profesión u oficio, que permite al resto confiar que esta persona se mantendrá dentro de los límites permitidos.

Es precisamente esta institución la que analizó la Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N° 2695-2017-Lima, en donde estableció una serie de criterios valorativos al analizar el caso concreto. Así, tenemos que expuso lo siguiente:

2.8. En el caso existió una delimitación de funciones para el ingreso de bienes, el registro y pago de las facturas, y la declaración ante la Sunat, por lo que se aplicaron los criterios de imputación objetiva, considerándose en la recurrida que los imputados actuaron al amparo del principio de confianza, por el cual no puede considerarse objetivamente autor del delito a quien obró confiando en que otros se mantendrían dentro de los límites del riesgo permitido.

Tal como se puede apreciar, se expone que el cumplimiento de los roles dentro de la función específica permite a terceros confiar en que su conducta no producirá un riesgo prohibido, pues entiende que el resto se mantendrá dentro del riesgo permitido.

6. La división de trabajo como fundamento del principio de confianza

Tal como se puede desprender de la sentencia anterior, la teoría del rol cobra especial relevancia cuando se habla de funciones específicas, lo que se manifiesta a través de la denominada división de trabajo, en donde concurre no solo una expectativa de cumplimiento de funciones, sino en que los superiores e inferiores jerárquicos también se mantendrán dentro de sus respectivos marcos.

El Recurso de Nulidad N° 1416-2018-Lima fue en el cual la Corte Suprema atendió los escenarios originados por división del trabajo:

Octavo. El principio de confianza, como parte del instituto de la imputación objetiva, es un criterio que tiene su fundamento normativo en el principio de la autorresponsabilidad, es decir, se tiene la expectativa normativa de que otros actuarán correctamente en sus roles. Así, esa expectativa (confianza) permite que ya no estemos pendientes de los actos que realicen los otros ciudadanos y, en consecuencia, posibilita que nos avoquemos a nuestras conductas, por lo que puede colegirse que se origina sobre la base de la división del trabajo, donde la especialización hace que cada trabajador confíe en su superior o inferior respecto al trabajo que se esté realizando.

En dicha resolución sostuvo que el principio de confianza entre el superior o subordinado solo es posible en tanto las partes se mantengan dentro del marco de sus funciones.

7. Límites del principio de confianza en labores subordinadas

El principio de confianza tuvo una gran acogida en la doctrina nacional y, desde luego, también empezó a aplicarse en los casos complejos de la judicatura. Si bien había consenso en su aplicación, resultaba pendiente el desarrollo de los casos de labores subordinadas. En ese sentido, debe partirse de la clara premisa de que este criterio solo se puede aplicar cuando el que actúa lo hace dentro de los límites propios de su cargo y que, en tal sentido, no implica que esté realizando un acto imprudente.

Así, en el fundamento tercero del Recurso de Nulidad N° 1865-2010-Junín se analizó el caso en el que, según la tesis de una acusada, no obstante haber sido la administradora, la responsabilidad frente al cuidado de los fondos públicos sustraídos se circunscribía a la tesorera, su coprocesada. Al respecto, la Corte Suprema estableció:

Es menester significar que ciertamente los delitos imprudentes no son ajenos a las demás exigencias que deben darse en un caso concreto para imputar objetivamente un resultado. En tal sentido, acudiendo a la doctrina (Feijoo Sánchez) debe señalarse que “el principio de confianza, (…) es un instituto que presenta una gran utilidad para determinar los límites de la norma de cuidado o, lo que es lo mismo, el alcance del deber de cuidado que tiene una determinada persona en una determinada situación”. Y es que “el principio de confianza tiene como consecuencia práctica que el que se comporta adecuadamente no tenga que contar con que su conducta pueda producir un resultado típico debido al comportamiento antijurídico de otro”.

Sobre la base de este caso, la Corte Suprema analizó los límites del principio de confianza, “por su pertinencia para el caso de autos”. Señalando lo siguiente:

a) Un primer límite deriva de que “uno puede confiar en que los otros ciudadanos se van a comportar respetando las normas (…) a no ser que se tengan evidencias de lo contrario”. Así entonces, se puntualiza que en los supuestos de reparto de funciones entre sujetos que trabajan en distintos niveles o en una relación jerarquizada (relación de supra y subordinación), “cuanto menores sean la preparación y la experiencia del subordinado, mayor será el deber de supervisión del superior, y correlativamente, menor será el alcance del principio de confianza”, concluyéndose, por ende, que “en caso de una defectuosa actuación del subordinado, se debe intervenir”.

b) Un segundo limite tiene que ver con que si bien “el principio de confianza es un límite del deber de cuidado (…) ello no significa que las personas se puedan comportar imprudentemente en virtud de la confianza en el cuidado de otro”, por lo que “si alguien se comporta de forma descuidada ya no se puede decir que su injusto dependa exclusivamente del comportamiento defectuoso de un tercero”, dado que “el que infringe [una] norma de cuidado no puede esperar que terceros arreglen la situación que él ha creado”.

Es decir, podemos establecer los límites del principio de confianza en el ejercicio de funciones subordinadas en lo siguiente:

VII. El principio de confianza en los delitos contra la Administración Pública y el de lavado de activos

El principio de confianza dejó de ser un mero análisis doctrinario en abstracto para pasar a ser parte de la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema. Este, de entre todos los casos que motivaron su aceptación, ha tenido especial relevancia cuando se trata del análisis jurisprudencial de cara a establecer su aplicación en las estructuras organizadas como las entidades del Estado; y, asimismo, para determinar la correcta aplicación de la ley penal que regula los delitos contra la Administración Pública –como negociación incompatible, peculado, colusión ilegal, etc.–.

8. Principio de confianza y riesgo prohibido en el lavado de activos

Junto con el caso de las labores subordinadas en el ejercicio de la función pública, el delito de lavado de activos es uno de los que más problemas ha traído de cara a la aplicación del principio de confianza.

Uno de los principales pronunciamientos al respecto, que forma parte de la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, es el establecido en la Casación N° 1307-2019-Nacional, donde justamente se aborda la aplicación del principio de confianza en el tema de relaciones conyugales, conforme se desprende del fundamento quinto:

Ahora bien, en los delitos de dominio, como el de lavado de activos, bajo una inculpación contra la procesada (…) consistente en haber trasladado diversos montos, remitidos previamente por quien habría realizado una actividad criminal para conseguir determinados activos (inculpado Costa Alva) –parte de los cuales transfirió vía bancaria a la citada encausada–, la misma que a su vez efectuó cesiones de esos activos a diversas cuentas suyas por dos conceptos: depósitos a plazo y fondos mutuos, es de tener presente, a los efectos del juicio de imputación objetiva,

i) no solo la realización de un riesgo penalmente relevante, concretado en lo arriba expuesto (riesgo penalmente prohibido a cargo de [la encausada]) –dato normativo no cuestionado al deducirse la excepción de improcedencia de acción–,

ii) sino también si su creación puede imputarse penalmente al que lo ha producido o pudo evitarlo –la encausada (…)–.

Es en este último punto donde, entre otros, el principio de confianza se erige como institución dogmática imprescindible.

Con dicha premisa, la Corte Suprema estableció como criterio importante que:

(…) la competencia por el riesgo prohibido no necesariamente debe corresponder al titular del ámbito de organización del que se deriva fácticamente el riesgo prohibido (la encausada […]), sino que puede recaer también sobre terceros –en este caso el esposo (…), quien fue el que, según los cargos, habría efectuado maniobras delictivas para obtener los activos que se transfirió a la primera–. Tratándose del principio de confianza, como el desarrollo del suceso depende de otras personas y se trata de una exigencia normativa –presupuesto de su aplicación–, se ha de establecer si se mantiene la confianza del tercero o si esta decae.

9. Relevancia del MOF y del ROF en la confianza dentro de la Administración Pública

La Casación N° 23-2016-Ica estableció que el tópico del “principio de confianza como filtro de imputación objetiva en las estructuras organizadas de la Administración Pública” no había sido suficientemente desarrollado, por lo que era necesario enriquecer el tema con nuevas perspectivas jurídicas. Veamos:

4.46. Las organizaciones (públicas o privadas), como, por ejemplo: las municipalidades, clínicas, hospitales, entre otros, son estructuras en las cuales se manifiesta un alto nivel de organización, para que las mismas puedan cumplir la función que les ha sido encomendada. De esta forma, cada integrante de la organización tiene una estera de competencias propia, por la cual es garante. Toda organización tiene reglas, normativa interna que busca regular las acciones y funciones de cada trabajador, las cuales delimitan el espectro de derechos y de deberes de todos los funcionarios. En el ámbito de la estructura pública nacional, lo señalado se plasma en el Manual de Organizaciones de Funciones (MOF) y en el Reglamento de Organizaciones y Funciones [ROF) que vienen a ser la normativa que delimita los ámbitos de competencia funcionarial con la finalidad de optimizar el servicio de los funcionarios y servidores públicos. En este sentido, solo será posible atribuir responsabilidad en el ámbito funcionarial por el quebrantamiento de las expectativas de conducta que formen parte del ámbito de competencia delineado por la normativa en referencia, lo que a su vez significa que el funcionario público no podrá responder por las consecuencias del ejercicio de las funciones que pertenecen a la esfera de competencia de terceros. Mejor dicho, solamente se ha de responder por las consecuencias que deriven de los propios actos delineados normativamente en el MOF y en el ROF. Al respecto, Reyes Alvarado refiere que en las organizaciones “Las labores individuales se deben desarrollar de acuerdo con una asignación de funciones preestablecidas, cada persona es responsable solamente por el correcto desempeño de las actividades que le han sido asignadas, y puede por ende confiar en que sus demás compañeros harán asimismo con las labores inherentes a sus cargos”.

4.48. Tradicionalmente se suele considerar que la máxima autoridad de una institución tiene una posición de garante que lo hace responsable por todo acto que cometan sus subordinados. En un sentido normativo, sobre la base de las consideraciones esbozadas previamente, dicha consideración es manifiestamente incorrecta. Los deberes funcionariales de la persona que lidera una institución, por ejemplo, que ostente la titularidad del pliego, no son distintos a los deberes del resto de funcionarios; si bien por ejercer el liderazgo tiene un mayor poder de decisión y una mayor injerencia en la actividad de la institución pública, pero sus deberes funcionariales también se rigen por el marco normativo de la institución que delinea la esfera de competencia de cómo debe conducirse en el ejercicio del cargo. Por tanto, si es del caso exigírsele un deber especial de supervisión, dicho deber debe estar normativamente establecido y formar parte de sus competencias. Naturalmente, ello podría colisionar con funcionarios que, precisamente, tienen determinado dicho deber de supervisión, como son los encargados del control interno.

La exigencia del deber de supervisión al titular de una institución, sin más fundamento que por ser el titular de la misma, podría menoscabar el desempeño de las funciones de la institución, pues dedicaría más tiempo de controlar al resto de funcionarios –incluso de muy menor rango– que a desempeñar sus propias funciones. Esta postura haría ineficaz la división del trabajo, sobre todo en órganos donde existen personas especializadas en dicha función. Y, si la atribución de responsabilidad penal sólo se basa, sin más fundamento, en que, por ser la máxima autoridad de la institución, debe responder por los actos de cualquiera de sus subordinados, entonces estaríamos ante una flagrante vulneración del principio de culpabilidad, consagrado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal, que proscribe la responsabilidad objetiva. Precisamente contra esta posibilidad de imputación de responsabilidad basada en el puro resultado, además del principio de culpabilidad, opera el principio de confianza, que brinda legítimamente al funcionario de alto nivel la posibilidad de confiar en quien se encuentra en un nivel jerárquico inferior, máxime cuando este último posee una especialización funcional. En el entendido de que el personal que labora en una institución es el adecuado, el principio de confianza impide que un defecto en el proceso de trabajo con implicaciones penales se pueda atribuir mecánica y directamente a quien se encuentra en la cúspide funcionarial de la institución. De otro modo: el funcionario que se encuentre en dicho nivel no tiene deber jurídico alguno de ejercer un férreo y pormenorizado control de cada una de las tareas que son de exclusiva incumbencia de los niveles funcionariales subordinados a los que, en clave de reparto funcional, plasmados en el MOF y en el ROF, les son delimitadas sus competencias. A dicho funcionario le asiste la posibilidad de confiar en quien se ubica en un nivel jerárquico inferior, más aún si este posee conocimientos especializados, razón por la cual precisamente forma parte de dicho nivel funcionarial.

10. Principio de confianza y conducta posterior en el lavado de activos

La Casación N° 86-2021-Lima estableció que “cuando un sujeto obra confiado en que los demás actuarán dentro de los límites del riesgo permitido no cabe imputarle penalmente la conducta”. Veamos:

Tercero. Que la imputación objetiva en los delitos de dominio (como el de lavado de activos) requiere, desde la imputación del comportamiento (valoración de la conducta desde una perspectiva ex ante): (i) que el agente cree un riesgo penalmente prohibido –no se ha de estar ante un riesgo permitido, cuya determinación está en función, como referente objetivo, a las regulaciones sobre la materia en cuestión–; y, además, (ii) que dicho agente no organizó adecuadamente su ámbito de competencia por el riesgo prohibido creado.

∞ Específicamente, en materia del “principio de confianza”, donde el desarrollo del suceso histórico depende de la actuación de otras personas, en lo que es relevante para el presente caso, este se presenta cuando la persona que actúa a continuación –o sea, el casacionista Costa López– cumple con sus propios deberes de actuación ulterior (observa acabadamente todas las actividades propias de su rol). Un límite relevante del principio de confianza es cuando resulta evidente la actuación irregular de uno de los otros intervinientes –en este caso, de Costa Alva– en la actuación conjunta (es decir, si el casacionista tenía motivos suficientes para suponer el incumplimiento de los roles de los demás intervinientes en el curso lesivo de bienes jurídicos). Es de enfatizar que el principio de confianza es previo al comportamiento del autor y limita sus deberes de cuidado.

∞ En consecuencia, cuando un sujeto obra confiado en que los demás actuarán dentro de los límites del riesgo permitido no cabe imputarle penalmente la conducta –el riesgo prohibido se ha presentado como consecuencia de haberse cumplido cabalmente el ordenamiento frente al incumplimiento de otra persona, a quien también se le exigía normativamente la conducción adecuada de su comportamiento–. O, como señaló la Corte Suprema de Colombia (radicado 32053/2009), no es posible atribuirle el resultado típico a una persona si esta ha obrado convencida de que otras no han incurrido en riesgos jurídicamente desaprobados, a menos que haya tenido motivos suficientes para suponer lo contrario en función siempre a circunstancias concretas. La organización de la sociedad actual se basa en el reparto de roles, por lo que cada individuo tiene asignado uno y conforme a él se espera que se comporte de un cierto modo en cada evento específico (radicado 27537/2008).

∞ Cabe insistir que el principio de confianza se fundamenta en el principio de autorresponsabilidad, que conduce a una delimitación normativa y objetiva del ámbito de responsabilidad. Como presupuestos de este principio es que debe existir un ámbito de responsabilidad ajeno; es decir, que se pueda tomar como referencia el deber de cuidado de un tercer sujeto penalmente responsable; otro presupuesto que ha de comprobarse es que el deber de cuidado está fundamentado en una relación negativa con el riesgo; un tercer presupuesto es que el sujeto no tenga un deber de cuidado frente a la actuación del tercero; y un cuarto presupuesto es que no haya circunstancias en el caso concreto que evidencien el comportamiento incorrecto del tercero.

11. Principio de confianza y delito de colusión

En la Casación N° 1546-2019-Piura, el análisis del principio de confianza se refirió a las estructuras organizadas de la Administración Pública. Veamos:

Sexto. Que el delito de colusión se perpetró en el marco de una organización pública –la Municipalidad de Catacaos– debidamente jerarquizada, donde prima la división del trabajo, la existencia de cadenas de delegación y roles o competencias determinadas –organigrama de competencias– a los funcionarios y servidores públicos respectivos (deberes institucionales). En el caso del máximo dirigente institucional –el alcalde–, se entiende que, como tal, ostentaba funciones de control de riesgos, en especial de vigilancia y supervisión de la actuación, por lo menos, de los funcionarios públicos de más alto nivel, quienes, como es obvio, le rendían cuentas.

Séptimo. Que se afirma, como punto impugnativo, que el encausado (…), alcalde de la municipalidad agraviada, no creó un riesgo penalmente prohibido pues medió el principio de confianza en atención a la actuación de terceros, en este caso del gerente municipal.

∞ El análisis de la aplicación del principio de confianza exige, desde luego, que no se presenten determinadas circunstancias que la excluyen, tales como, entre otras, cuando resulta evidente que uno de los intervinientes en el hecho realizó una conducta que defrauda las expectativas de su actuación conforme a Derecho. No se trata de los títulos o competencias profesionales de los delegados, sino de su concreta actuación en asuntos puntuales.

∞ El encausado More López conocía el interés de la empresa Shazky SAC en el usufructo del camal municipal –incluso, su coencausado Pacheco Custodio recomendó tal procedimiento para el camal [informe de fojas cuarenta y ocho, de veinticuatro de junio de dos mil nueve]– y, mediando Acuerdo del Concejo Municipal, autorizó el inicio del concurso público [véase: fojas cincuenta y nueve, de treinta de junio de dos mil nueve]. Además, fue él quien aprobó las bases del concurso público. De igual manera, no era ajeno a su conocimiento la crisis del camal y las irregularidades en el procedimiento de concurso y ulterior ejecución, al punto que se formó una comisión especial de regidores para investigar lo que venía ocurriendo con el camal municipal [Acuerdo de Concejo 090-2009-MDC, que él presidía]. El contrato de usufructo no respetó las bases del concurso público y, antes de la carta notarial enviada por el gerente municipal a la referida empresa, el citado encausado conoció de los incumplimientos de esta y que, previamente, debía concederse un plazo para la subsanación respectiva –informe de la Gerencia de Asesoría Jurídica de dieciséis de octubre de dos mil nueve–. Sobre este punto, sencillamente, pudiendo hacerlo, no realizó conducta de supervisión y corrección alguna y, antes, no cuidó de controlar la marcha de la concesión con la efectiva rendición de cuentas a los funcionarios competentes, pese a la crisis que esta atravesaba, es decir, quebrantó dolosamente su deber o competencia funcional.

∞ En tal virtud, no es de recibo el principio de confianza. Su deber de garantía, como consecuencia de su cargo rector, se afirma contundentemente.

VIII. Temas pendientes en la jurisprudencia sobre el principio de confianza en el delito de lavado de activos

Como bien se ha establecido en reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, la excepcionalidad del recurso de casación tiene como fundamento más importante para el denominado desarrollo de doctrina jurisprudencial, lo que se determina con el conocido “interés casacional”. Ello implica que no basta únicamente con tomar en cuenta los puntos señalados en una resolución impugnada, sino que debe establecerse la generalidad de los fundamentos, de cara a que el pronunciamiento supremo permita a los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía poder tener líneas de interpretación idóneas para resolver casos.

La Corte Suprema ya ha establecido el requerimiento del interés casacional, tal como lo expresa en el Auto de Calificación del Recurso de Casación N° 165-2010-Lambayeque, donde señala que en el recurso de casación que se “expresará de manera lógica, sistemática, coherente y técnica por qué considera que es necesario el desarrollo de la doctrina jurisprudencial e identificará de manera clara las razones que apoyan la necesidad de un pronunciamiento”.

Con relación al principio de confianza, considero que aún se necesita mucho desarrollo en la doctrina jurisprudencial respecto del ámbito social-familiar, específicamente en el caso de deberes de cuidado negativos y de ausencia de conducta y/o conductas omisivas. Es del caso en el que un miembro de la familia recibe un bien que posteriormente es sindicado como producto de lavado de activos.

Temas como estos no han sido abordados por la Corte Suprema, ni tampoco establecidos como doctrina jurisprudencial respecto a los puntos establecidos como criterios de interés casacional. Es decir, a mi criterio, es necesario que la actividad procesal permita establecer criterios respecto a lo siguiente:

• Determinar los alcances del deber de cuidado negativo como parte del principio de confianza como filtro de imputación objetiva en el ámbito social-familiar; especialmente, para garantizar una correcta aplicación de la ley penal de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento y tenencia.

• Determinar si las conductas omisivas y/o la ausencia de conducta por parte de un miembro del ámbito social-familiar (conducta antijurídica) pueden constituir un criterio que permita enervar el principio de confianza cuando el dominio del hecho recae sobre terceras personas directamente involucradas (resultado).

Una suerte de aproximación a estos temas lo podemos ver, como se ha expuesto en el presente trabajo, en la Casación Nº 1307-2019-Nacional, donde la Corte Suprema sostuvo que a una de las investigadas sí le resultaba aplicable el principio de confianza, respecto de la realización de conductas posteriores al hecho atribuido a su esposo, coinvestigado. Es importante resaltar que, en este caso, a la investigada se le imputaba conductas activas, lo que se relacionaría con un deber de cuidado positivo.

12. La especial relación del principio de confianza entre familiares en el caso del delito de lavado de activos

Para entender este punto, debo empezar señalando que, para poder entender la posibilidad de aplicación del principio de confianza por la relación de familiaridad, es necesario aceptar que, si bien puede existir un deber de cuidado entre los actos de los cónyuges, no puede sostenerse que entre los miembros de la pareja exista una posición de garante que se construiría sobre la base de la institución del matrimonio. Una interpretación tal, importaría forzosamente dejar de lado el principio de autorresponsabilidad. También se debe señalar lo expuesto por Maraver Gómez (2007, pp. 153 y ss.) respecto a que solo es posible romper la configuración del principio de confianza en aquellos supuestos en que existe un deber de vigilancia, control o supervisión sobre la actuación del tercero.

Sobre este aspecto, la posición de garante ha sido ampliamente analizada en la doctrina, resaltando lo expuesto por Silva Sánchez (2018, pp. 44 y ss.) cuando analiza, si bien en estructuras empresariales, la determinación de la responsabilidad penal por existencia de una posición de garante, la cual solo podría ser posible en dos escenarios:

i. Bajo la comprensión de que exista una posición de garante del directivo respecto a la actuación de los subordinados tiene como base que estos constituirían una fuente de riesgo que tendría que ser objeto de control. El problema de dicha posición es que la construcción de esta posición de garante colisionaría con el ámbito de libertad que se le reconoce a cada sujeto que forma parte de la estructura empresarial, quedando solo admitida una posición de garante en aquellos supuestos en que el subordinado sea una persona inimputable y peligroso.

ii. O, por el contrario, parte de considerar el foco de atención en la empresa, como una institución que emana riesgos especiales que deben ser controlados por los directivos, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad o potencialidad de los subordinados de tomar un camino de desorganización empresarial que podría llevar a una cultura de comisión de delitos.

Para poder admitir la existencia de una posición de garante por la relación matrimonial, sería necesario que i) cada cónyuge tendría un ámbito de peligrosidad que debería ser vigilado por parte del otro; o ii) establecer que la institución matrimonial es una institución riesgosa y, por lo tanto, cada cónyuge debería tener una situación activa para evitar que la sociedad de gananciales tenga vinculación con actividades delictivas.

Precisamente, Silva Sánchez, cuestiona la construcción de una posición de vigilancia, cuidado o garante sobre otra persona asentada en la sola peligrosidad pues, como acertadamente analiza, ello significaría negar el ámbito de libertad (comunicativa) de la persona y el principio de autorresponsabilidad. Respecto a lo posibilidad de que el matrimonio puede ser equiparada a una empresa y, por tanto, comprender que se trata de una institución que genera riesgos, ello generaría la consecuencia de que cada cónyuge debería tener una labor de vigilancia respecto de cada acto personal o económico del otro, lo cual desbordaría cualquier lógica de imputación racional.

De otro lado, otro supuesto de negación del principio de confianza se produce cuando resulta evidente la actuación irregular de uno de los otros intervinientes en la actuación conjunta.

Sobre el particular, la doctrina especializada ha indicado que este supuesto de limitación del principio de confianza (cuando se tiene conocimiento que el comportamiento anterior fue delictivo), se aplica cuando existe una situación objetiva que permitan poner en tela de juicio la confianza sobre la conformidad a derecho del comportamiento del otro, y no derivada de una desconfianza subjetiva. Como enfatiza, García Cavero (2019): “Debe tratarse, por tanto, de un manifiesto incumplimiento de la labor que le corresponde”. En este sentido, ¿cuáles son las situaciones objetivas que deberían verificarse en una relación matrimonial para advertir una situación que negaría el principio de confianza?

IX. Conclusiones

El análisis realizado sobre el principio de confianza nos permite sostener que existen temas aún pendientes para el desarrollo jurisdiccional.

Con los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios esbozados líneas arriba, resulta clara la necesidad de desarrollar los alcances del principio de confianza en ámbitos sociales donde no se presenta una regulación estricta ni específica de los deberes de actuación de las relaciones interpersonales de sus miembros –como resulta el ámbito de la familia–; y, concretar la excepción general al principio de confianza, constituido por la existencia de circunstancias que evidencian el comportamiento incorrecto del tercero.

Varios de los temas expuestos en este trabajo permiten (y los pendientes de desarrollo permitirían) crear criterios jurisprudenciales que coadyuvarían a la labor jurisdiccional para la resolución de casos similares. Es decir, debe prevalecer la pretensión doctrinal respecto a la incidencia favorable frente al caso porque una vez que se determine el alcance del principio de confianza en el ámbito familiar y sus límites –como la excepción general, constituida por la existencia de circunstancias objetivas (no abstractas), concretas, concluyentes y relacionadas a la situación concreta, actual o inminente–.

En igual sentido, una línea de interpretación uniforme que genere seguridad jurídica; y, consecuentemente, el resguardo del principio de igualdad ante la ley es lo que hemos obtenido conforme del desarrollo de los temas expuestos en las casaciones analizadas. Estas permiten una aplicación uniforme por parte de los jueces que componen el aparato de justicia nacional, toda vez que, brinda criterios para la correcta interpretación de las normas adjetivas y sustantivas.

Es claro que conferir efectos vinculantes generales a las interpretaciones del ordenamiento jurídico efectuadas por la Corte Suprema de Justicia de la República puede favorecer no solo la aplicación uniforme del mismo; sino, también, la igualdad de los justiciables, al propiciar que casos sustancialmente iguales sean resueltos de la misma manera.

Referencias

Contreras, L. (2018). Productos defectuosos y Derecho Penal. El principio de confianza en la responsabilidad penal por el producto. Santiago de Chile: Ril editores

Dal Dosso, D. (2011). Teoría de la imputación objetiva. Investigación para la evaluación final correspondiente a la VI Edición del Máster propio en Derecho Penal. Universidad de Sevilla. Recuperado de: <http://master.us.es/cuadernosmaster/8.pdf>.

Feijoo Sánchez, B. (2000). El principio de confianza como criterio normativo de imputación en el derecho penal. Fundamento y consecuencias dogmáticas. Derecho Penal y criminología, (21).

García Cavero, P. (2019). Derecho Penal. Parte general. (3a ed.). Lima: Ideas.

Maraver Gómez, M. (2007). El principio de confianza en Derecho Penal. Tesis doctoral. España, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid.

Mir Puig, S. (2003). Significado y alcance de la imputación objetiva en el Derecho Penal. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (5). Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=759115&orden=9880&info=link>.

Roxin, C. (1997). Derecho Penal. Parte general. Madrid: Civitas.

Silva Sánchez, J. (2018). La evolución de la posición de deber del consejo de Administración. Una observación desde la cultura del Compliance. Delito y empresa. Estudios sobre teoría del delito aplicada al Derecho penal económico-empresarial. Barcelona: Atelier.

Villavicencio Terreros, F. (2006). Derecho Penal. Parte general. Lima: Grijley.

Yvancovich Vásquez, B. (2017). Participación en una autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro consentida. ¿Tiene responsabilidad penal el tercero productor de un riesgo?. Tesis de maestría. Perú, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de: <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/9526>.

__________________

* Abogado por la Universidad Alas Peruanas. Magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Amicus Curiae de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Litigante especializado en procesos de corrupción de funcionarios y lavado de activos. Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Continental. Estudios concluidos del Máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid.

[1] Recurso de Nulidad N° 1645-2018-Santa, Corte Suprema de Justicia de la República. Sala Penal Transitoria.

[2] Casación N° 23-2016, Corte Suprema de la República, Sala Penal Permanente, considerando 4.47.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe