¿Modalidad agravada por lesiones leves a policía? la sobrerreacción penal a flor de piel. Comentarios sobre los delitos de violencia y resistencia a la autoridad a propósito de la Casación N° 446-2016-ÁNCASH

Ronald VÍLCHEZ CHINCHAYÁN*

RESUMEN

El autor a partir del análisis a la Casación N° 446-2016-Áncash reflexiona sobre la configuración de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad en su modalidad agravada (artículo 367.2.3 CP), concluyendo que no puede darse el supuesto de sobrerreacción penal aplicando “automáticamente” la mencionada agravante, aunque se haya producido una lesión leve. Este proceder, en su opinión, debe ser revisado.:

MARCO NORMATIVO

Código Penal: arts. 365, 367.2.3 y 368.

Palabras clave: Delitos de violencia y resistencia a la autoridad / Desvinculación / Violencia / Amenaza graves

Recibido: 05/08/2019

Aprobado: 13/08/2019

I. Introducción

Este trabajo tiene como finalidad abordar el análisis de la Casación 446-2016-Áncash, en donde se desarrollan interesantes argumentos sobre los delitos contra la Administración Pública, concretamente, los delitos de violencia y resistencia a la autoridad tanto en las modalidades simples como agravadas. Por eso, planteamos examinar, en primer lugar, los hechos más relevantes descritos en la sentencia (II). En segundo lugar, presentaremos un desarrollo dogmático con algunas precisiones sobre los delitos pertinentes (III). En tercer lugar, revisaremos algunos argumentos que ha planteado la propia Corte Suprema respecto a la modalidad agravada de violencia y resistencia a los policías (IV). En cuarto lugar, desarrollaremos nuestra opinión al respecto (V). Finalmente, terminaremos con las conclusiones (VI).

II. La Casación N° 446-2016-Áncash y los alcances típicos del delito de violencia y resistencia a la autoridad agravada

En esa sentencia se discute la sanción penal contra Víctor Antonio Henostroza Cuisano por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de violencia contra la autoridad (artículo 365 del CP) con la concurrencia de la circunstancia agravante de atacar a un efectivo policial (artículo 367.2.3 del CP). Concretamente se señala que Violeta Delia Salinas realizó una llamada telefónica a la Comisaría dando cuenta de que era víctima de agresión física por parte de su esposo Alex Enrique Henostroza Cuisano y su cuñado Víctor Antonio Henostroza Cuisano. Por eso, acudieron al domicilio los SO3 PNP García Gutiérrez, Patazca Reluz y Rosales Figueroa. Una vez ubicados en el frontis del domicilio los oficiales, primero, se entrevistaron con Violeta. Luego en el mismo frontis se entrevistaron con dos sujetos de sexo masculino que se encontraban en aparente estado de ebriedad, y les preguntaron el porqué de los actos de violencia. Estos les respondieron de manera prepotente y pretendieron continuar agrediendo a la agraviada. Los efectivos policiales les requirieron explicaciones nuevamente y les pidieron que se calmaran y depongan la actitud violenta y agresiva. Ante tales peticiones Víctor Antonio le propinó al SO3 PNP García Gutiérrez “puñadas en el rostro, así como le arañó el lado derecho del cuello”. Así también, agredió al SO3 PNP Patazca Reluz a quien “le propinó un cabezazo en la cara y golpes de puñadas en el rostro, llegándole a ocasionar una equimosis en el pómulo izquierdo y una herida en el dedo meñique”. Víctor fue reducido junto con su hermano Alex quien también impedía el actuar de los efectivos policiales con empujones.

El recurrente señala, en su defensa, lo siguiente: a) se resistió, pero a su detención, por eso podría analizarse la posibilidad de aplicarse el artículo 368 del CP; b) la resistencia no implica impedir o estorbar; c) no se debió aplicar el artículo 365 del CP, en tanto no se señaló cuál era el acto administrativo y, por eso, no pudo realizarse una conducta obstruccionista.

La Sala Penal Transitoria argumenta −en relación con el tema que analizamos− que: a) según el requerimiento acusatorio se imputa el delito de violencia contra la autoridad (artículo 365 del CP) concordado con la agravante prevista en el artículo 367.2.3 del CP; b) “los medios típicos comisivos que ha de utilizar el sujeto activo del delito, para conseguir sus fines, son la violencia o la amenaza” (f.j. 17). Y continúa, “(…) por violencia se ha de entender el empleo de la fuerza física ejecutada por el agente sobre la víctima, con la entidad suficiente para vencer la resistencia que pueda ofrecer la víctima y lograr que con esta acción se impida, obligue o estorbe la realización de sus funciones” (f.j. 17); c) En su forma agravada, señalan los jueces supremos, “una de las condiciones que tiene un mayor desvalor de acción, es que la violencia o amenaza para impedir, obligar o estorbar el ejercicio de sus funciones, recaiga sobre un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas (…). Esta circunstancia agravante por la calidad del objeto del delito (…) se justifica porque en estos funcionarios recae principalmente la función de hacer cumplir la ley y la Constitución (law enforcement); condición esencial para la estabilidad y normal funcionamiento de los sistemas político, económico y social” (f. j. 20); d) Finalmente agregan que no se configura el artículo 368 del CP: “ha quedado acreditado que el recurrente ejerció violencia en contra de los efectivos policiales; medio comisivo que por su especial entidad dañosa excluye la aplicación del tipo penal invocado por el recurrente” (f. j. 25).

III. Algunos apuntes sobre los delitos de violencia y resistencia a la autoridad

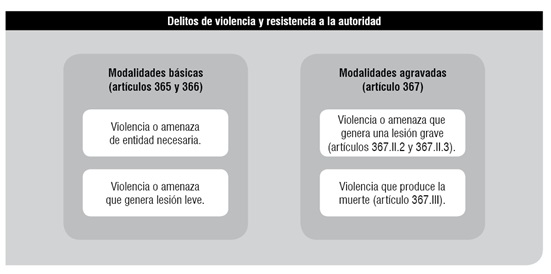

En este estado de las cosas, conviene antes presentar algunas cuestiones dogmáticas referidas a los delitos contra la violencia y resistencia a la autoridad, tanto de las modalidades básicas como agravadas para finalmente volver al comentario de la sentencia. Veámoslo.

1. Precisiones

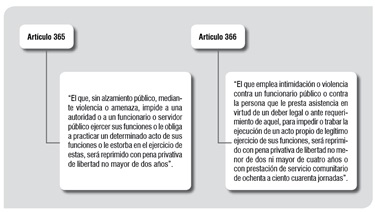

Dentro del grupo de los delitos contra la Administración Pública cometidos por los particulares se encuentran tipos que tienen especial incidencia y que cuentan −al menos a primera vista− con un valor singular. Nos referimos a los delitos de violencia y resistencia a la autoridad (artículos 365-368 del CP) que podrían condensarse de la siguiente forma: se castiga a aquel que mediante violencia o intimidación estorbe o impida a un funcionario público realizar un acto propio de sus funciones. Cabe desde ahora señalar su singularidad por las siguientes razones:

a) En un país en el que cada quien quiere imponer su voluntad, y donde incluso la figura del funcionario público como autoridad tiene, en no muy pocas ocasiones, un elevado número de detractores, no deja de ser encomiable mantener un tipo penal que permite recordarles a los ciudadanos que el sentido comunicativo de la intervención penal se encuentra en respetar a la autoridad en tanto se entiende que actúa manifestando la voluntad de la Administración pública[1]. Ahora bien, vale decirlo, no estamos tan seguros que el camino apropiado para educar a la sociedad a tener respeto o mantener ciertas cuotas de respeto pueda ser a través del Derecho Penal. Esto, básicamente, porque esta rama del Derecho Público tiene más bien un papel de ultima ratio.

b) Por otro lado, esta tipificación nos plantea, sin embargo, una paradoja. Frente a una conducta en la que importa decirle al ciudadano “no estorbes ni impidas la actuación del funcionario público en tanto actúa en nombre de la Administración Pública”, la consecuencia jurídica aplicable es, al menos en los tipos bases (artículos 365 y 366 del CP), cuantitativamente baja. Si bien la importancia de una expectativa normativa no viene definida por la intensidad de la reacción penal, sí podría considerarse como un indicativo de su importancia dentro de la escala establecida por el legislador.

Adicionalmente a las que se acaban de mencionar, es necesario también precisar tres puntos que tienen que ver ya con la conformación de las conductas típicas:

c) Se entiende, según la doctrina, que si los actos de impedir, obstaculizar o imposibilitar se realizan antes de que el funcionario público ejecute actos de sus funciones[2], entonces esto generará la configuración del delito recogido en el artículo 365 del CP. Caso contrario, se aplicará el precepto recogido en el artículo 366 del CP. Aún con todo, esta distinción no parece ser lo suficientemente esencial para establecer dos tipos penales[3], por eso, podría sugerirse su unificación.

Adicionalmente, podemos preguntarnos ¿por qué no incluir estas conductas en los delitos contra altos funcionarios (artículo 108-A del CP)? La respuesta ya nos la han proporcionado nuestros jueces supremos: en ese caso es la vida del funcionario público y en los delitos que examinamos ahora lo que se cuestiona en sí es ese impedimento para que el funcionario público actúe libremente ejerciendo el ius imperium[4].

d) ¿Puede alguien legítimamente oponerse a una orden de la autoridad? La respuesta debe matizarse, en tanto no es este un lugar para ponerse a confrontar cada una de las decisiones públicas o de ir retando a cuanto funcionario público aparezca. Hay que partir observando si la actuación es legítima en tanto esa orden con visos de legalidad, venga de una persona que tenga competencia para hacerlo (mandar, ordenar, manifestar el ius imperium del Estado). Pero aun así esto no significa, por ejemplo, que no pueda oponerme. Así, tenemos que la persona podría oponerse y resistirse a su propia detención (como se reconoce en el artículo 368 del CP). También podría no obedecer en tanto ese funcionario no está legitimado para ordenar o ejecutar un determinado acto. Por ejemplo, según el artículo 324 del Reglamento nacional de tránsito, la policía de tránsito es la que puede poner papeletas por la infracción de alguna regla de tránsito. Así, si un efectivo Águila negra señala que un sujeto debe estacionarse para imponerle una papeleta, podría válidamente no obedecer.

e) Veremos que el denominador común en los delitos que analizaremos ahora es la aparición de la violencia[5] o la amenaza hacia el funcionario público. No obstante, hay casos típicos en los que esos elementos no hacen falta, porque lo que está en juego es simplemente la desobediencia a la autoridad (artículo 368 del CP[6]). Pero −vale precisar− siempre y cuando esa autoridad actúe en ejercicio de sus funciones y la orden sea conocida y conste de manera fehaciente.

Pensemos en el siguiente ejemplo: un sujeto ha tomado 9 copas de vino en la casa de su amigo. De camino a su casa, su esposa le llama y le pide que le lleve algunos dulces y bebidas para los amigos de sus hijos que han llegado a casa. El sujeto, sintiéndose en falta, le dice que sí. Se desvía hasta una estación de servicio, y con tan mala suerte, hay un operativo de alcoholemia montado y la policía lo detiene. Los policías detectan ese olor a alcohol y ojos vidriosos. Así que le piden que salga del vehículo. A lo que accede. Le piden que camine en zigzag, lo cual hace y para sorpresa de todos (hasta del mismo sujeto) lo hace muy bien. Los policías le permiten volver a su vehículo mientras piensan que hacer. Deciden tomarle la prueba cualitativa ahí mismo; el sujeto se rehúsa muy amablemente diciendo que lo siente mucho, pero que no lo hará. En este caso, se habría configurado la conducta prevista en el artículo 368 del CP.

Esta situación, en otros sistemas jurídicos (concretamente, el español) ha supuesto una discusión especial en tanto se ha considerado, por ejemplo, que podría ser una forma de auto-inculparse, por eso llegaron a presentarse reparos en tanto parecía ir en contra de un derecho constitucionalmente reconocido. Sin embargo, el Tribunal Constitucional español señaló que en tanto se trate de una forma de colaborar con la policía para esclarecer los hechos no es una forma inconstitucional[7]. No vemos inconvenientes para que, en nuestro sistema penal, atendiendo a los matices de nuestra regulación, puedan también atenderse a las mismas razones.

2. El bien jurídico protegido

En líneas generales, la mayoría está de acuerdo en entender que hay aquí una situación irregular en la que interesa que el Derecho intervenga. Para un sector de la doctrina penal lo que está en juego –y por eso debe protegerse– es el “correcto y normal funcionamiento de la Administración” (Salinas Siccha, 2019, p. 153; Peña Cabrera Freyre, 2014, p. 115) o, según otro sector, “la eficacia de la Administración Pública”. Para otro grupo de autores no se cuestiona, al menos no directamente, la función o la eficacia de la Administración Pública, sino la persona del funcionario. No en cuanto a su vida o su integridad física (que esto está en manos de los artículos que se desarrollan en los delitos contra la vida, la salud y la integridad física y psíquica de las personas), sino en cuanto a su capacidad para determinarse en el momento de formar decisiones propias de su cargo[8].

Podemos advertir entonces que la conducta del ciudadano aquí ya no solo representa una forma de cuestionar la confianza mínima −como en la usurpación de funciones− sino también que aquí la conducta tiene algo adicional: que genera una desvinculación[9] en tanto el sujeto activo cuestiona con su comportamiento aquellas formas institucionalizadas. Esto nos podría llevar a pensar que los delitos de violencia y resistencia a la autoridad representan casos en los que se puede considerar a la actuación de los particulares como la desvinculación representada en una forma de incidir en la actividad de los funcionarios públicos que legítimamente ejercen su cargo.

3. La conducta típica

Una vez definido el bien jurídico corresponde revisar la conducta típica. Lo primero que llama la atención es que en la redacción del artículo 365 del CP se incluye el que “sin alzamiento público”. Le interesa al legislador penal establecer esta distinción porque en ese precepto legal, si bien se violenta o se intimida al funcionario público no se pretende deponer al gobierno legalmente constituido como sucede en los casos, por ejemplo, de rebelión. Aún más, interesa dejar en claro que no hay una organización y tampoco hostilidad declarada hacia el Estado[10].

Por otro lado, el tipo penal también hace referencia a la existencia de violencia o amenaza. Ambas son dos formas de afectar la voluntad de las personas[11]. De este modo el actuar del sujeto pasivo no es libre porque se halla sometido a una fuerza o intimidación[12]. Esta amenaza o fuerza debe ser para exigirle al funcionario público que ejecute u omita un acto propio de sus funciones[13]. Por tanto, es necesario que el sujeto activo conozca que el acto que realiza tiene origen en las competencias de ese funcionario público[14].

Finalmente, la actuación de los sujetos activos será imputable solo a título de dolo. No se requiere de ningún otro elemento adicional para la configuración de la conducta[15].

Según el precepto penal recogido en el artículo 365 del CP tenemos tres verbos rectores[16]:

1. Impedir que ejerza sus funciones

i) La doctrina entiende que el impedir supone una forma propia de los delitos de resultado[17], toda vez que realiza actos positivos encaminados a evitar que ejecute un acto propio de sus funciones. Distinta es la situación de los otros dos verbos rectores, que se configuran como casos de mera actividad.

ii) Que sea considerado un delito de resultado por este verbo rector, abre la puerta a considerar que podría ser posible sancionar la tentativa, esto es, el intento a desarrollar una conducta que llegue a impedir que el funcionario público practique un determinado acto propio de sus funciones[18].

2. Obligar a practicar un determinado acto de sus funciones[19]

i) Este verbo está relacionado con imponer o coaccionar. Precisamente las acciones que nos llevan a pensar que una de las cuestiones afectadas y que podrían considerarse −según la doctrina− como un bien jurídico protegido sería la libertad del funcionario público.

ii) También entiende la doctrina que para que se dé el supuesto, el funcionario público aún no ha actuado ni ejercido ninguna de sus potestades públicas.

3. Estorbar en el ejercicio de estas

i) Los motivos que le puedan llevar al sujeto pasivo no importan tampoco aquí.

ii) A diferencia del supuesto anterior, para la configuración la conducta que entorpece o dificulta al funcionario público debe darse durante el ejercicio de sus funciones. Al tratarse de una conducta de mera actividad, la doctrina sostiene que no es posible la tentativa[20].

Según el precepto penal recogido en el artículo 366 del CP los verbos rectores son[21]:

4. Impedir la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones

i) La configuración de esta modalidad se da bajo una conducta activa que genera un delito de resultado de lesión.

ii) Básicamente la distinción con el supuesto previsto en el artículo 365 del CP se establece únicamente teniendo en cuenta el momento en que se producen esos actos para impedir.

5. Trabar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones

i) Esta es otra forma de llamar a la obstaculización por parte del sujeto activo.

ii) No importa, como en otros casos, cuáles son los motivos del sujeto activo (como, por ejemplo, ganar tiempo).

En ambos preceptos nos encontramos que el funcionario público debe estar desempeñando una función propia del cargo. De tal modo que, si se le pidiera, por ejemplo, a un fiscalizador de la municipalidad que celebre un matrimonio civil –al margen de ser un acto nulo– sería atípico bajo este delito. Así también, salen de consideración si esos actos se realizan para impedir que el autor agote una arbitrariedad. Distinto es, siguiendo con el ejemplo del policía de tránsito, si se le obliga a imponer una multa a alguien que no ha cometido ninguna infracción.

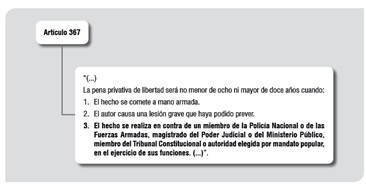

IV. Violencia contra los policías como modalidad agravada

En este estado de cosas, antes de volver a las cuestiones que plantea la sentencia que ahora comentamos corresponde revisar algunos argumentos expuestos en el Acuerdo Plenario Extraordinario núm. 1-2016 (APE) referidos a la modalidad agravada de violencia y resistencia a la autoridad. Dentro de estas, y debido a la especial configuración y relevancia con el caso planteado al principio nos concentraremos solo en el análisis del artículo 367.2.3 del CP[22].

Básicamente han dicho nuestros jueces supremos al respecto que para evitar cualquier sobrerreacción proponen entender que por medio de la modalidad agravada (esto es, violencia o intimidación grave contra la autoridad policial) no se pueden sancionar «actos menores de resistencia» (IV.1.); la conducta para ser considerada agravada debe ser idónea para impedir el ejercicio de la función pública de quien es efectivo policial (IV.2.). Finalmente, también han mencionado que el artículo 367 es residual y subsidiario (IV.3.). Veamos con más detalle cada uno de ellos.

1. Los actos menores de resistencia no configuran el artículo 367 del CP, pero ¿son parte del artículo 368 del CP?

Si reflexionamos sobre qué se puede entender por actos menores de resistencia, parece que –sobre la base de lo expuesto en el fundamento jurídico 17 del Acuerdo Plenario Extraordinario (APE)– tendríamos, por lo menos, dos opciones. Por un lado, que sean aquellos casos en donde hay violencia o intimidación, pero no es grave[23] (primer grupo). Por otro, que sean aquellos casos en donde no hay violencia o intimidación (segundo grupo). Ambos supuestos, de ser el caso según los jueces supremos, tendrían tipicidad formal y material en otros delitos como el previsto en el artículo 368 o en las faltas.

Si bien estamos de acuerdo con reservar la aplicación del artículo 367 del CP a aquellos supuestos con mayor desvalor, no nos parece apropiada la manera de entender que las formas menores de resistencia se podrían reconducir al mencionado artículo 368 del CP[24] o en las faltas. Al menos, no nos parece correcto para aquellos actos en donde si bien no son graves llevan consigo violencia o amenaza (primer grupo). Aun, si partimos de la base de que solo estaban mencionándolo a título de ejemplo, pensamos que debe resaltarse que justamente en los tipos base, esto es los artículos 365 y 366 del CP, se pueden incluir las modalidades “no graves” o, para utilizar los términos de los jueces, “actos menores de resistencia”, en tanto en los dos artículos existe violencia o intimidación, no obstante, se trata de la necesaria para la configuración del tipo. Así, hay conductas básicas como, por ejemplo, empujar al policía, morder la mano, dar un puñetazo en el pecho al agente. Todas estas conductas no revisten especial gravedad para configurar el supuesto del artículo 367, pero tampoco para subsumirse en el precepto previsto en el artículo 368 del CP. Son supuestos justamente clásicos que encajarían en el modelo básico[25] previsto en los artículos 365 y 366. Menos que eso (segundo grupo), debería quedar excluido[26] de ambos artículos, pero sí podría subsumirse en lo previsto en el artículo 368 del CP, en donde expresamente no se requiere ni violencia ni amenaza.

2. ¿Sólo las conductas idóneas son graves?

Afirman los jueces supremos que solo las conductas idóneas son aquellas que pueden dar lugar a la modalidad agravada de violencia y resistencia contra un policía. Sin embargo, en nuestra opinión, la diferencia entre los tipos básicos y agravados no está en la idoneidad de la conducta. Tanto en las modalidades agravadas como en las básicas existe fuerza física o amenaza y la conducta además debe ser idónea en ambas para que se pueda mínimamente dar cabida a la puesta en marcha del Derecho Penal. Sin embargo, debemos precisar que la diferencia entre ambas radica en la esencia de la conducta. Así, la violencia que está presente en las modalidades básicas no es de gran entidad, solo es la necesaria para configurar la resistencia, obstrucción o impedimento de la función pública. Incluso, podría considerarse aquí también aquellos supuestos cuyas conductas violentas generan una lesión leve. Distinta es la situación, por el contrario, para aquellas conductas cuya violencia tiene una esencia mayor, esto es, que sobrepasa lo necesario para oponerse, estorbarle o impedir la realización o ejecución de un acto manifestación del ius imperium estatal.

En este contexto, por ejemplo, podríamos entender que se configuraría la modalidad agravada, por un lado, cuando la conducta se realice a mano armada o por dos o más personas en tanto existe una intimidación grave. Por otro lado, también se podría aplicar la modalidad agravada en tanto la conducta produzca una lesión grave o cause la muerte, en tanto esto es manifestación de que existe violencia grave.

Por eso, podríamos proponer lo siguiente:

3. El artículo 367 del CP ¿cómo residual y subsidiario?

En la misma línea para evitar la sobrerreacción, han dicho los jueces supremos que la cualificación de la conducta por atacar a un policía o magistrado (artículo 367.2.3) se da “de manera residual y subsidiaria a la eficacia de otros delitos que involucran formas de daños ocasionados dolosamente por terceros contra la vida, la salud o la libertad de efectivos policiales cuando estos actúan en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de represalias por la realización legítima de las mismas”. Podemos entender que la pretensión es delimitar el marco de actuación de cada uno de los tipos penales. Y así se afirma, en el fundamento jurídico 19 APE, que la modalidad agravada por la calidad policial recogida en el artículo 367 del CP “abarca únicamente aquellos actos que mediante amenazas o agresiones físicas rechazan el ius imperium del Estado, representado en el ejercicio del poder, competencias y facultades que aquella legalmente ostenta y ejerce”[27].

Si bien podemos entender que la línea es luchar contra la sobrerreacción penal, nos parece muy apresurado y aventurado afirmar que el precepto recogido en el artículo 367 del CP es subsidiario y residual, debido a que no se ha trazado una línea coherente entre el punto de partida y de llegada en todo el desarrollo planteado por los jueces supremos[28]. Y esto porque si bien en los delitos de violencia y resistencia tiene lugar la vis absoluta y vis compulsiva, estas no tienen como finalidad directa atentar contra la vida o la salud de efectivos policiales que ejercen o ejercieron sus funciones. El tipo penal desempeña un papel que no es subsidiario, sino que es la forma apropiada de enfrentar un grupo de casos en los que se atenta contra el ejercicio de la voluntad de la Administración Pública a través de la actuación de los funcionarios públicos. En este orden, en nuestra opinión no se trata de un supuesto subsidiario, sino del principal cuando se trata de sancionar conductas violentas o amenazadoras que impiden/estorban/obstruyen el legítimo ejercicio de las funciones de una autoridad. En todo caso, lo que existe es un concurso de normas que debería resolverse atendiendo al criterio de especialidad. Tampoco podríamos considerarlo residual. Lo serían, de ser el caso, las modalidades básicas que intentan cerrar los vacíos de impunidad.

V. Propuesta: lesiones leves al efectivo policial como modalidad básica del delito de violencia y resistencia a la autoridad

En atención a lo dicho por los jueces supremos en el APE, parece que habría que evitar la sobrerreacción penal. De este modo, nos parece encomiable el intento por limitar la aplicación de las modalidades agravadas, concretamente la recogida en el artículo 367.2.3 del CP. Sin embargo, como ya lo hemos manifestado en los apartados anteriores no estamos de acuerdo con algunas de las razones que ahí se exponen. Una de ellas, aplicable a nuestra sentencia en comentario, tiene que ver con la modalidad agravada por la condición del sujeto pasivo. Es obvio que la razón de incluir esta agravante tiene su esencia en dar respaldo a la actividad que realizan los funcionarios públicos ahí señalados. De hecho, así se reconoce expresamente en la casación que revisamos. No obstante, debemos aclarar que este respaldo penal no puede llevarse a cabo de cualquier forma. Ni siquiera escudándose en la (válida) función simbólica del Derecho Penal.

En el escenario actual cada uno conoce –más o menos– qué es lo que debe de hacer o a qué tiene derecho. Pero aún más: hay ciertos mínimos que nos interesan proteger porque representan realidades –o mejor, instituciones– sobre las que se asienta el normal funcionamiento de la vida en sociedad de un país (así, por ejemplo, la solidaridad mínima o el cumplimiento de las resoluciones judiciales o algunos actos encargados por la Administración Pública a los particulares). El Derecho Penal sirve para mantener el statu quo de las condiciones de una sociedad. La particularidad es que las herramientas jurídicas en el contexto de actuación contra la Administración Pública deben tener en cuenta que la esencia de las conductas en juego consiste en la manifestación contraria a aquellas relaciones institucionalizadas que facilitan contar con unas expectativas de comportamiento y mantener así un desarrollo normal dentro de la sociedad. Y esto, porque la conducta delictiva cuestiona precisamente aquello que conforma –de manera actual– la construcción social en la que se encuentra el sujeto. Esto en modo algo supone darle mayor espacio a la intervención estatal sin sentido. Así como tampoco significa que se encargue de las demandas sociales más coyunturales[29]. Se protegen penalmente solo aquellas instituciones cuya desprotección penal daría lugar a reacciones disfuncionales[30].

Ahora bien, la protección penal de estas instituciones es válida en tanto estas forman parte esencial de la identidad normativa de la sociedad. En este orden de ideas, pensamos que la inclusión del supuesto agravado de violencia y resistencia a la autoridad contra un efectivo policial si bien puede tener legitimidad (por proteger la institución del Estado a través de la actuación de determinados funcionarios públicos), podría ser necesario considerar algunas anotaciones esenciales, para no trastocar la finalidad del Derecho penal ni de los principios que lo limitan, entre ellos, el de proporcionalidad.

En esa línea, podríamos proponer que solo proceda la intervención penal a través de la calificación como conducta agravada de violencia y resistencia a la autoridad en tanto la conducta violenta sobrepase o, como señalan los jueces supremos en la sentencia que comentamos tengan una especial entidad dañosa[31]. Y esto porque entendemos que siempre en los delitos analizados nos encontraremos con conductas que desplieguen o bien violencia o amenaza. Si es la mínima necesaria (incluso si genera lesiones leves) se subsumirán en las modalidades básicas. Por el contrario, cuando esta supere lo necesario para, entre otras conductas, impedir el ejercicio de las potestades públicas entonces sí dará pie a cualificarla y, por tanto, a considerarla agravada.

A lo que llevamos dicho podría criticársele que el legislador ya ha establecido en otro lugar (artículo 367.2.2 del CP) la calificación de la conducta en tanto genere lesiones graves. Sin embargo, nosotros pensamos que esto no impide criticar la conformación actual del precepto legal. En tanto estamos proponiendo que la cualificación se dé sobre la base de intimidación grave (como, por ejemplo, se recoge en los incisos 1 de los artículos 367.I y 367.2 del CP) y la violencia grave (como, por ejemplo, se reconoce en el art. 367.2.3 y 367.3 del CP), parece que sobra la cualificación prevista en el artículo 367.2.2 (causar lesiones graves), porque la modalidad agravada deberá contener una violencia grave, esto es, que tenga ese plus que desborda lo necesario para impedir o estorbar el ejercicio de funciones.

En consecuencia, también la modalidad del artículo 367.2.3 del CP debería configurarse, en nuestra propuesta de lege ferenda, no solo atendiendo a la calidad del sujeto pasivo (que por sí sola no es suficiente), sino considerando especialmente la esencia de la conducta desplegada. De este modo, debería expulsarse del ordenamiento jurídico el supuesto previsto en el artículo 367.2.2 CP, pero no porque no se dé, sino porque redundaría justamente en eso que debería ser la regla: ante el desborde de violencia física (grave), deberá aplicarse la modalidad agravada.

Por estas razones no estamos totalmente de acuerdo con el fallo emitido en la sentencia comentada. Nos parece atinado que se haya excluido −como se hace− la configuración del artículo 368 del CP, para dar paso más bien a la configuración del artículo 365 del CP. No obstante, no nos parece que deba seguir permitiéndose una aplicación “casi automática” de la modalidad agravada recogida en el artículo 367.2.3 del CP, especialmente cuando las lesiones causadas podrían ser consideradas leves[32]. La calificación como conducta agravada si bien cumple con lo estipulado en el Código Penal porque atiende a la calidad del sujeto pasivo, podría considerar también –insistimos en aras de evitar la sobrerreacción penal– que el ataque (violento o intimidatorio) a esos funcionarios públicos seleccionados sea de tal modo que coincidan con la calificación de grave.

Alguien podría criticar que nuestra propuesta generaría un vacío de punibilidad en tanto se estaría dando el mensaje a la sociedad de que el Derecho Penal ya no castigaría a quienes golpeen a los policías. Por el contrario, en nuestro esquema, no se estaría dejando de sancionar esas conductas pues seguirían estando penadas bajo los preceptos legales previstos en los artículos 365 y 366 del CP, reservando solo aquellos casos de lesiones o intimidaciones graves para la cualificación de la conducta y con ello la aplicación del artículo 367.2.3 del CP. Aún así, se podría insistir en la crítica haciendo hincapié en la diferencia de las consecuencias jurídicas aplicables. Nuestra respuesta sería que tal diferencia no debería suponer una mala aplicación de las categorías penales o una mala comprensión dogmática de los delitos contra la Administración Pública. Es, en todo caso, una tarea pendiente del legislador penal “actualizar” o adecuar esos marcos penales abstractos de los tipos básicos de tal modo que cuente con uno que atienda al desvalor y reproche de la conducta realizada.

Finalmente, y a modo de reflexión, podemos señalar que este fallo termina por evidenciar que el camino que se intentó trazar con el APE aún no ha calado lo suficiente o tiene que ser completado. No obstante, pensamos que es un buen síntoma que empiece a discutirse con mayor profundidad −como se hace en esta casación− la estructura dogmática con la finalidad de despejar las dudas sobre los criterios o aclarar “las zonas grises” que presentan los tipos penales.

VI. Conclusiones

El delito de violencia y resistencia a la autoridad supone, dentro de sus modalidades básicas, que la conducta típica impida o estorbe u obstruya que un funcionario público en ejercicio de su cargo pueda ejercer sus competencias.

De las modalidades agravadas si bien tienen distintas formas, nos interesó concentrarnos en la que se refiere al ataque a determinados funcionarios públicos. Esta modalidad, prevista en el artículo 367.2.3 del CP, es analizada tanto en el Acuerdo Plenario Extraordinario N° 1-2016 como en la Casación que comentamos.

La puesta en marcha del Derecho Penal no puede ser de cualquier modo: ni abusando de su efecto simbólico, ni creando un estado de terror penal. De ahí entonces que haya que atender, entre otras razones, a la legitimidad y funcionamiento de los preceptos legales que contienen prohibiciones.

En este trabajo hemos señalado cómo es que no parece ser coherente que, por un lado, los jueces supremos en el APE insistan en la necesidad de evitar la sobrecriminalización o sobrerreacción penal; pero, por otro, que la práctica judicial −unido con el texto legal− den paso a la configuración agravada de conductas que no revisten tal característica.

Por eso, pensamos que las modalidades agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad deberían interpretarse atendiendo a que en todas ellas debe existir violencia o intimidación grave, esto es que supere o desborde la necesaria para impedir u obstruir al funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Esta solución permitiría entender que todos los casos de violencia o intimidación necesaria podrían conformar la aplicación de las modalidades básicas previstas en los artículos 365 y 366 del CP.

Referencias

De Vicente Martínez, R. (2012). El delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o de detección de drogas. Barcelona: J.M. Bosch.

Frisancho Aparicio, M. (2017). Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos por particulares (5ª edición). Lima: Ediciones Legales.

Peña Cabrera Freyre, A.R. (2014). Derecho Penal. Parte especial. 2ª edición (tomo V). Lima: Idemsa.

Peña Cabrera Freyre, A.R. (2016). El delito de violencia contra la autoridad agravado por la condición del sujeto pasivo. Comentarios al Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 1-2016/CIJ-116, Actualidad Penal (27), pp. 19-38.

Rojas Vargas, F. (2002). Delitos contra la Administración Pública. Lima: Grijley, 2002.

Salinas Siccha, R. (2019). Delitos contra la Administración Pública. (5ª edición). Lima: Iustitia.

Silva Sánchez, J.M. (2011). La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. (3ª edición). Buenos Aires: B de F.

Vílchez Chinchayán, R. (2017). El Derecho Penal, la impresión social, el feminicidio y su autor. Gaceta Penal & Procesal penal (102), pp. 35-42.

Vílchez Chinchayán, R. (2018). Aproximación a la intervención penal anticipada. Un cambio de perspectiva en el tratamiento de los delitos de peligro. Lima: Palestra Editores.

[1] En el mismo sentido, cfr. Salinas Siccha, 2019, p. 145.

[2] Así, opinan, por ejemplo, Peña Cabrera Freyre, 2014, p. 121; Rojas Vargas, 2002, p. 719; Salinas Siccha, 2019, p. 151.

[3] Crítico también sobre este punto se muestra Peña Cabrera Freyre, 2014, p. 124.

[4] Cfr. Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 1-2016/CIJ-116, f.j. 19. Así, también, la doctrina. Véase, por ejemplo, a Peña Cabrera Freyre, 2014, p. 115.

[5] Y aun cuando la haya, esta violencia no tiene que llevar consigo violencia física grave contra, por ejemplo, el efectivo policial, sino en la medida de lo posible sustraerse utilizando la fuerza suficiente o necesaria para tal fin (cfr. arts. 365 y 366 del CP).

[6] Pese a encontrarnos frente a un tipo penal que se configura, normalmente, teniendo en cuenta la desobediencia de un particular, nada impide que también pueda considerarse a un funcionario público (cfr., así también, Frisancho Aparicio, 2017, p. 203). Pero esta es una modalidad que se considera como agravada y ha sido recogida en el artículo 367.1.2 del CP. Ahora bien, resulta necesario anotar que no se trata de un caso de solapamiento entre el Derecho disciplinario y el Derecho Penal. Podemos entender que se trata no de una mera desobediencia en el desarrollo de su trabajo dentro de una institución pública, sino de no acatar una orden legalmente impartida por un funcionario público que tiene competencias para darla.

[7] Cfr. STC 2 octubre 1997 (RTC 161, Viver Pi-Sunyer). Se origina por una cuestión de inconstitucionalidad del artículo 380 (donde se encontraba el contenido del actual artículo 383) presentada por el juez del Juzgado de Palma de Mallorca, porque atentaba contra algunos derechos reconocidos en la Constitución, como el no declarar o no confesarse culpable. El Tribunal Constitucional recuerda que ese artículo del Código Penal no obliga a emitir una declaración que exteriorice un contenido, sino a tolerar que se haga objeto de una especial modalidad de pericia. Si no fuera así, o se permitiera la configuración genérica de un derecho a no soportar ninguna diligencia de prevención, indagación o de prueba, dejaría sin capacidad de respuesta a los poderes del Estado. En este sentido, la obligación de someterse a las pruebas de alcoholemia tiene como objetivo comprobar si los conductores cumplen con las normas de policía establecidas para garantizar la seguridad de tráfico. Véase, con mayores referencias, De Vicente Martínez, 2012, pp. 40-41.

[8] Expresamente así lo reconoce Peña Cabrera Freyre, 2014, p. 116. Por su parte, Frisancho Aparicio, 2017, p. 167, opina que el bien jurídico tutelado es el libre ejercicio de la función pública.

[9] Sobre este concepto, cfr. Vílchez Chinchayán, 2018, pp. 243-260.

[10] Agrega Salinas Siccha, 2019, p. 150, que además debe haber publicidad de los hechos.

[11] En algunos delitos son elementos expresamente previstos (como, por ejemplo, en el robo, en la violación sexual, en las coacciones, en la trata de personas), en otros son medios que se dan por empleados (como, por ejemplo, en el homicidio). Se distingue entre: (a) violencia propia: resulta de la aplicación de fuerza física; (b) violencia impropia: constreñimiento de la voluntad por otros medios: narcóticos; (c) violencia directa: inmediata vis in corpore; (d) violencia indirecta: o ejercida sobre las cosas (vis in rebus). En cuanto a la intimidación: exige la amenaza de un daño suficiente para producir el temor deseado. Puede manifestarse de manera escrita u oral. Lo importante es que sea idónea. En caso concurran ambas –lo que no es nada infrecuente− la amenaza queda absorbida en la violencia.

La clasificación expuesta no es compartida por algún sector de la doctrina. Así, por ejemplo, según Salinas Siccha, 2019, p. 148, no es posible considerar, para la configuración del delito previsto en el artículo 365 del CP, la violencia indirecta. Aunque matiza afirmando que si el sujeto activo realiza violencia sobre las cosas “estaremos ante un supuesto de amenaza, debido a que por temor el sujeto pasivo especial dejará de hacer o realizará lo que exige el sujeto activo”.

[12] La fuerza debe ser necesaria e inmediata, esto es, debe existir contemporaneidad entre la violencia y el acto del funcionario. Lo mismo se afirmar de la amenaza, que además debe ser idónea.

[13] Por eso, no se configura este delito, por ejemplo, si se trata de un policía, pero que está cumpliendo «un servicio para una persona particular».

[14] Cfr. R.N. Nº 652-2016-Lima Norte, f.j. 7.

[15] Por el contrario, según Salinas Siccha, 2019, p. 155, debe concurrir un elemento subjetivo adicional al dolo, “que se constituye en la intención del agente de querer imponer su voluntad en lugar de la voluntad del funcionario (…) para que ejecute algo contrario a sus funciones u omita hacerlo. (…) Si en un caso en concreto no se verifica alguna de aquellas finalidades, la conducta será atípica para efectos del delito que venimos analizando”.

En nuestra opinión, no es acertada esta posición en tanto está distinguiendo y exigiendo un elemento adicional que no cabe exigir. En este mismo sentido, se pronuncia Peña Cabrera Freyre, 2014, p. 123, aunque sólo para el artículo 365 del CP.

[16] Si bien el legislador no parece haber atendido a una lista que incida en la gravedad de los verbos rectores, podríamos decir que nos parece más grave la acción de obligar. Las otras dos, esto es, impedir y estorbar, no parecen presentar mucha diferencia. No obstante, sobre esta última cuestión, Salinas Siccha, 2019, p. 152, afirma que la conducta de estorbar es de menor gravedad que las dos primeras.

[17] Cfr. Salinas Siccha, 2019, p. 151.

[18] Así opina, por ejemplo, Peña Cabrera Freyre, 2014, p. 122. Dudoso sobre este punto, por el contrario, se muestra., Salinas Siccha, 2019, p. 151.

[19] Tanto en este como en el anterior verbo rector, el agente afecta al sujeto pasivo en tanto le pide faltar a sus competencias institucionales.

[20] Cfr., por ejemplo, Peña Cabrera Freyre, 2014, p. 122.

[21] En este delito, aclara Frisancho Aparicio, 2017, p. 175, la cuestión ya no es evitar el ataque a la decisión del funcionario, sino a la «acción» del funcionario.

Por otro lado, en cuanto a la imputación subjetiva, según Peña Cabrera Freyre, 2014, p. 129, este delito se diferenciaría del previsto en el art. 365 en tanto exige un elemento trascendente. Aquí nos remitimos a las críticas que hemos establecido antes. Cfr. supra n.p. 118.

[22] La modalidad agravada, recogida en el artículo 367, ha sido objeto de constantes cambios. Esto, sin embargo, no asegura el empleo de una técnica legislativa depurada. Y así parecen confirmarlo los jueces supremos al expresar que la redacción de las modalidades agravadas de los delitos de desobediencia y resistencia contra la autoridad, se han caracterizado por representar una clara tendencia hacia la sobrecriminalización. Las consecuencias inmediatas de poner en práctica medidas populistas son, por lo general, el incremento de penas tanto cuantitativa como cualitativamente y la creación de nuevos tipos penales altamente cuestionables. Que lo son, entre otros motivos, porque no queda claro exactamente qué es lo que se quiere proteger, sobre qué conductas y de qué modo. Como ejemplo, basta ver lo que sucede en los casos de homicidio y feminicidio. Sobre esto, cfr. Vílchez Chinchayán, 2017, pp. 35-42.

[23] Esto debido a las referencias que se hace ahí de los delitos de injuria (artículo 130 del CP), resistencia o desobediencia a la autoridad (artículo 368 del CP) y las faltas contra la tranquilidad pública (artículos 452.3 y 452.5).

[24] Según este precepto legal, se sanciona penalmente con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años, cuando se desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención.

[25] De manera distinta, cfr. Peña Cabrera Freyre, 2016, p. 27, quien sostiene que basta con que la violencia tenga una entidad mínima para configurar la modalidad agravada.

[26] Así, por ejemplo, la falta de respeto por intercambio de palabras no constituye, según el Exp. Nº 8831-97-Lima, base suficiente como para valorar la existencia de amenaza o violencia. Y, por tanto, aunque podría formalmente realizar el tipo penal, se consideraría que la conducta no es típica porque en su esencia es insignificante.

[27] No es entendible, sin embargo, que seguidamente en el mismo fundamento jurídico 19 se confundan los planos y se mezclen la configuración de la conducta típica con la consecuencia jurídica aplicable afirmando que “[p]or tal razón, su relevancia y punibilidad [scil. de la modalidad agravada del delito de resistencia y violencia a la autoridad] tienen siempre que ser menores que los que corresponden a otra clase de acciones de violencia que se dirigen a atentar directamente contra la vida o la salud de efectivos policiales que ejercen o ejercieron sus funciones”. No es que sea irrazonable que la pena sea cuantitativamente menor a la que se establece en los delitos contra la vida o la integridad física o la salud, pero no era ese el momento para hacer tal precisión. Se rompe el hilo conductor sobre la configuración de la conducta típica y –otra vez– se pierde la oportunidad para diferenciar aquella agresión (física o psíquica) que configura las modalidades básicas y que se exige también en las modalidades agravadas. E incluso podemos señalar que es una ocasión perdida para marcar la distinción entre el artículo 367 y las modalidades de los delitos contra la vida y la integridad física agravadas por la calidad del sujeto pasivo “en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas”.

[28] Sería un grave problema entender que es residual porque una de las modalidades requiere grave violencia y así se vea desplazado por esa muerte o esa lesión.

[29] Cfr. Silva Sánchez, 2011, p. 121.

[30] El problema como bien apunta Silva Sánchez, 2011, p. 126, es qué es aquello que forma parte del núcleo de identidad normativa y la indeterminación de los elementos que han de concurrir en una conducta.

[31] Nuestra posición ya marca distancia con el razonamiento expuesto en la sentencia, pues los jueces supremos se refieren a este elemento como uno principal para configurar las modalidades básicas.

[32] De lo descrito no parece que ninguna de las lesiones mencionadas supere los criterios cuantitativos o cualitativos que en nuestro sistema penal se establecen para la calificación (penal) de una lesión grave.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe