La autonomía procesal de la acción civil en el proceso penal. Aciertos y omisiones del Acuerdo Plenario N° 04-2019-CIJ/116

Edgardo Salomón JIMÉNEZ JARA*

Resumen

El autor refiere que la pretensión civil ha sido considerada por mucho tiempo como un instituto procesal accesorio dentro de un proceso penal, no obstante, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal su aplicación para casos concretos y la emisión de diversos pronunciamientos han concebido a la acción civil como una institución autónoma a la acción penal. En ese sentido, desde una óptica procesal la acción civil puede subsistir frente a un sobreseimiento o absolución.

MARCO NORMATIVO

Código Procesal Penal: arts. 11, 12 y 104.

Código Civil: art. 1969.

Código Procesal Civil: art. 351.

Palabras Clave: Pretensión civil / Pretensión penal / Autonomía / Prueba / Reparación civil

Recibido: 21/11/2019

Aprobado: 16/12/2019

I. Acción civil

Como lo señala Llambías, un mismo hecho puede ser adecuado para comprometer la responsabilidad civil y penal de un mismo sujeto, frente a lo cual se generan cuestiones derivadas de las posibles sanciones a imponerse; así, por una parte el castigo del delito se da al sancionar al culpable mediante la imposición de una pena ante la producción de un daño injustamente causado; y, por otra parte, se legitima la configuración de una pretensión resarcitoria (Pizarro y Vallespinos, 2018, p. 582).

Fernández Cevallos (2015) refiere que la acción civil se gestiona en el procedimiento penal, acumulada a la acción penal pero no pierde su autonomía, contenido y finalidad. La acción penal tiene un medio que es la pretensión punitiva y un acto procesal que es la acusación; en cambio, la acción civil tiene un medio que es la pretensión civil y un acto procesal que es la demanda.

Ossola (2016) señala que en función de los intereses jurídicos comprometidos en cada caso, tanto la acción civil resarcitoria como la acción penal son en principio independientes la una de la otra, cada una con su propio régimen jurídico, principios y reglas sustanciales; aunque con interinfluencias recíprocas entre ambas.

Martínez Díaz (2016) respecto a la naturaleza civil de la reparación civil, sostiene que:

[S]e infiere que esta es de naturaleza privada, pues no está condicionada por el interés público sino por el interés de la víctima o perjudicado de un delito. Siendo esto así, el hecho que se ejercite la acción civil en el proceso penal no influye en la determinación de la naturaleza de la pretensión. (pp. 29-30)

Chino (2017) señala que la unificación de ambas acciones (civil y penal) dentro del proceso penal está basada en el principio de economía procesal, ya que en un mismo proceso se conocerá todos los asuntos sometidos a la instancia, produciendo una economía en la actividad jurisdiccional y un ahorro en tiempo para el perjudicado por el delito.

En síntesis, la acción penal o la acción civil la ejerce quien se encuentre legitimado para actuar a través de una pretensión concreta contenida en la acusación fiscal, o de manera preliminar, al constituirse en actor civil ratificado en etapa intermedia, con la finalidad de que se establezca una condena o fije un monto por concepto de reparación civil[1].

II. Ministerio Público y actor civil

El Ministerio Público es el titular de la acción penal que se encarga de iniciar las indagaciones preliminares y la formalización de la investigación preparatoria. Asimismo, tiene la potestad de ejercer la acción civil en representación del agraviado, hasta que este se apersone al proceso y se constituya en actor civil, cesando la legitimación del fiscal para intervenir sobre el objeto civil, conforme lo regula el artículo 11, inciso 1 del Código Procesal Penal (en adelante, CPP)[2]. Es decir, su participación dentro del proceso penal en cuanto al objeto civil, se da en ausencia del agraviado o hasta que este decida asumirla de manera activa.

En ese sentido, la acción civil se plasma con la solicitud de constitución en actor civil, previo cumplimiento de los presupuestos procesales establecidos por ley, para su incorporación al proceso penal a fin de discutir sobre el objeto civil.

Al respecto, Iman Arce (2015) señala que el actor civil no cuenta con legitimación alguna para sostener, aunque sea indirectamente, la acción penal y menos para, sin ostentar interés civil, instar a la continuación del proceso penal. La acumulación de la acción civil al proceso penal responde al supuesto de acumulación heterogénea de pretensiones con fines procesales estrictos, lo que trae consigo que con el menor desgaste posible de jurisdicción, se pueda reprimir el daño público causado por el delito y reparar el daño privado ocasionado por el mismo hecho.

Por lo tanto, resulta claro que estamos ante dos actores diferentes que plantean pretensiones distintas e independientes pero ligadas en cierto modo a una misma ocurrencia o supuesto fáctico.

Al realizar un análisis de los requisitos para la constitución en actor civil dentro del proceso penal, así como las actuaciones del fiscal en la investigación preparatoria, tenemos lo siguiente[3]: [4]

Tabla 1: Requisitos

|

Formalización de la investigación preparatoria |

Constitución en actor civil |

|

Comunica al juez de investigación preparatoria. |

Solicitud presentada ante el juez de investigación preparatoria. |

|

El nombre completo del imputado. |

Las generales de ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica con las generales de ley de su representante legal. |

|

Los hechos y la tipificación específica. |

La indicación del nombre del imputado y, en su caso, del tercero civilmente responsable, contra quien se va a proceder. |

|

El nombre del agraviado, si fuera posible. |

El relato circunstanciado del delito en su agravio y expo-sición de las razones que justifican su pretensión. |

|

El nombre del agraviado. |

La prueba documental que acredite su derecho, conforme al artículo 98. |

|

Diligencias que deban actuarse. |

Quantum indemnizatorio que pretende4. |

Resulta necesario reiterar que una vez apersonado el actor civil, el Ministerio Público no tendrá opción alguna de cuestionar, sugerir o probar el objeto civil. La norma no señala de manera expresa que estamos ante un cese definitivo, pero podemos arribar a dicha conclusión ya que el proceso penal tiene etapas que deben observarse en su tramitación y no sería posible retrotraer actuaciones procesales.

Frente a ello, es oportuno determinar cuál es el rol del actor civil dentro del proceso penal, en ese sentido, al margen de lo que se encuentra regulado en el artículo 104 del CPP su principal rol es aportar los medios probatorios que permitan acreditar la pretensión civil, pudiendo ser este su único interés dentro del proceso, ya que no está facultado a postular un requerimiento de sanción punitiva.

III. Acuerdo Plenario N° 04-2019-CIJ/116

1. Parámetros jurídicos para la imposición de la reparación civil en caso de absolución o sobreseimiento

El acuerdo plenario –como lo señala al momento de establecer los temas problemáticos que serán materia de análisis– pretende brindar pautas interpretativas claras, vinculadas a la pretensión indemnizatoria. Los parámetros que se han fijado en el acuerdo plenario para darle autonomía a la acción civil son los siguientes:

a. Garantizar la tutela jurisdiccional para el agraviado en el proceso penal.

b. La acción penal y la acción civil derivadas del hecho delictivo tienen una indudable autonomía, sin que por tanto la respuesta penológica de la norma penal condicione ni afecte, en su caso, ni la existencia ni a la cuantía de la correspondiente obligación indemnizatoria.

c. La existencia de una pretensión propia referida a la reparación civil.

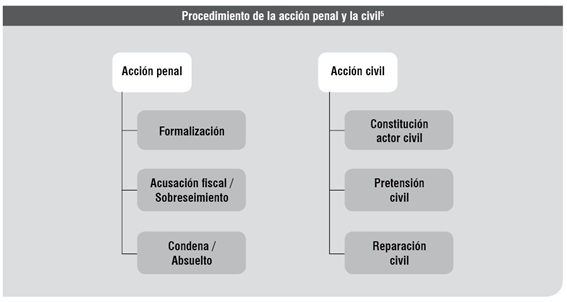

Para mejor comprensión, graficamos la secuencia procesal que sigue la acción penal como la acción civil de la siguiente manera: [5]

Con especial énfasis se ha señalado que la acción o pretensión civil una vez introducida al proceso penal adquiere autonomía, y no depende de manera directa que el fiscal formule acusación o sobreseimiento o el juez emita una sentencia de carácter condenatorio o absolutorio[6], ya que así se presente cualquiera de dichos escenarios, el juzgador debe emitir pronunciamiento sobre la pretensión civil propuesta.

2. ¿En qué momento se plantea la pretensión civil?

El primer presupuesto es que el agraviado se haya constituido previamente como actor civil antes de que se concluya con la etapa de investigación preparatoria. Este requisito no es exigible cuando sea el Ministerio Público el que ejerce de manera conjunta la acción penal y la acción civil.

El Acuerdo Plenario N° 04-2019-CIJ/116 recogiendo lo que se encuentra regulado en la norma procesal penal, señala que en la etapa intermedia el actor civil debe plantear su pretensión civil de forma concreta, exigiendo un monto por concepto de reparación civil, para ello deberá ofrecer las pruebas respectivas que sustenten su requerimiento.

Esta propuesta debe ser realizada una vez que se concluya la etapa de investigación preparatoria y que se le corra traslado del requerimiento fiscal (sea acusación o sobreseimiento), a efectos de que el imputado presente sus pruebas, generándose un contradictorio que permitirá un pronunciamiento sobre el objeto civil en la sentencia que se emita más adelante[7].

El juez de investigación preparatoria como responsable de la etapa intermedia define las bases de la pretensión civil exigible, determinando la admisibilidad y procedencia de los medios probatorios que ofrezcan las partes.

3. El abandono de la acción civil

El acuerdo plenario ha establecido de manera congruente y adecuada que así se emita un requerimiento de sobreseimiento o una sentencia absolutoria[8], es posible que el juzgador emita pronunciamiento sobre la pretensión civil ejercida por el actor civil, pero existen aspectos que pueden presentarse y sobre lo cual el acuerdo plenario no ha fijado parámetros para uniformizar la interpretación que debe darse.

Asimismo, se ha señalado que una vez que el agraviado se constituye en actor civil cesa la legitimidad del Ministerio Público para perseguir el objeto civil. Ahora bien, cuál sería el procedimiento regular en el supuesto de que el actor civil no vuelva a tener participación dentro del proceso penal, ni mucho menos al momento de formularse el requerimiento fiscal haya postulado el monto de su reparación civil ni ofrecido los respectivos medios probatorios. Para ese supuesto la norma procesal ha previsto regular el desistimiento del proceso antes de que se emita acusación fiscal, el mismo que deber expreso. El desistimiento permitirá al actor civil recurrir a la vía civil.

El actor civil que no manifiesta de manera expresa su interés de continuar con su pretensión civil, debemos entender –aplicando supletoriamente la norma de carácter procesal civil– que se ha producido el abandono de la misma, la cual no podrá efectuarla en la vía civil hasta después de un año[9].

4. La pretensión civil sin ofrecimiento de medios probatorios

Otro aspecto que fue omitido o no analizado es el supuesto caso de que el actor civil al absolver el requerimiento fiscal solo propone el monto de la reparación civil pero no señala los medios probatorios que la sustentan. Esta forma de proceder del actor civil nos hace retroceder a esa concepción accesoria de la pretensión civil, la cual determina que solo se puede fijar reparación civil cuando se trata de una sentencia de carácter condenatoria, y la que no necesita ser acreditada más allá del hecho punible.

Por ello, es importante que el juzgador al advertir tal omisión dentro de la etapa intermedia, la observe por cuestiones formales y la devuelva para que el actor civil la subsane[10] con el apremio de ser rechazada y declararse la improcedencia de la pretensión civil, ordenando su archivo en este extremo.

5. Aspectos finales

Los acuerdos plenarios tienen por finalidad concordar jurisprudencia sobre determinada especialidad y orientar a los jueces y demás operadores del sistema de justicia en la aplicación e interpretación adecuada de institutos procesales o sustantivos. Por muchos años se ha venido emitiendo acuerdos plenarios a nivel de Corte Suprema sobre diversos temas, pero dada la estructura de nuestro sistema jurisdiccional, no implica que sean aplicados de manera automática por los magistrados, pues estos tienen que analizar su pertinencia caso por caso.

Los acuerdos se plasman en documentos escritos debidamente sustentados pero su aplicación no se hace dinámica, ya que se vuelven como esa imagen que tenemos de nuestro tribunal, dotados de mucho conocimiento pero alejados de los demás operadores de justicia. En definitiva, los acuerdos plenarios deberían estar revestidos de mayor difusión por parte de los miembros del tribunal, concurriendo a las diversas cortes de la República, donde se puede recoger de manera directa la forma en que están aplicando la norma procesal o tomar conocimiento de la problemática que se está presentando. Es importante señalar que “educar en jurisprudencia” también debería ser una función de la Corte Suprema.

IV. Conclusiones

Desarrollados los argumentos antes expuestos, concluimos señalando lo siguiente:

- Un acierto del acuerdo plenario es que ha determinado que la acción civil es autónoma de la acción penal, por ello el actor civil en la etapa intermedia debe plantear el monto de su pretensión indemnizatoria ofreciendo los medios probatorios que se debatirán en el juicio oral que se convoque.

- El acuerdo plenario no se ha pronunciado sobre otros supuestos, como aquel en los cuales el actor civil durante la etapa intermedia solo postula el monto por concepto de reparación civil sin ofrecer los medios probatorios que acrediten su pretensión. Para aquel supuesto, el juzgador –dentro de sus facultades– deberá observar la solicitud por tratarse de errores formales, a efectos de que sea subsanada, con el apremio de ser rechazada y ordenarse su archivamiento.

- Si durante la etapa intermedia el actor civil no propone el monto de su reparación civil ni los medios probatorios que la sustenten, debe entenderse como el abandono de la acción civil, disponiendo su archivo en este extremo.

- No es posible, bajo sanción de nulidad, que el Ministerio Público asuma el rol del actor civil o se pronuncie sobre el objeto civil, ya que cesó su legitimidad sobre ese extremo.

Referencias

Chino Lanchipa, W. (2017). El ejercicio de la pretensión civil resarcitoria del hecho punible y su incidencia en la reparación integral del daño causado a la víctima. (tesis de maestría). Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, Perú.

Fernández Ceballos, F. (2015). La acción civil en el proceso penal peruano. Actualidad Penal, (7), pp. 246-260.

Iman Arce, R. (2015). Criterios para una correcta interpretación de la reparación civil en sentencia absolutoria en el Nuevo Código Procesal Penal (tesis para optar el título profesional de Abogado). Universidad Nacional de Piura, Piura, Perú.

Marínez Díaz, C. (2016). Anomalías legislativas que impiden la ejecución de la reparación civil en los procesos penales del Distrito Judicial de Arequipa 2012-2014 (tesis de maestría). Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Arequipa, Perú.

Ossola, F. (2016). Responsabilidad civil. Buenos Aires: Abeledo Perrot.

Pizarro, R. y Vallespinos, C. (2018). Tratado de responsabilidad civil. (T. III). Santa Fe: Rubinzal - Culzoni.

Reátegui Sánchez, J. (2014). La reparación civil en el Derecho Penal: concepto y determinación. Actualidad Penal, (2), pp. 126-150.

Zúñiga Flores, L. y Saldaña Vargas, S. (2014). ¿Es necesario un pronunciamiento judicial sobre la acción civil al emitrise una sentencia absolutoria contra el acusado? Actualidad Penal, (2), pp. 270-283.

[1] “Al respecto, el Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 del 1 de octubre de 2006, ha señalado que: (…) se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente; el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos” (Reátegui, 2014, pp. 125-126)

[2] El artículo 11, inciso 1 del Código Procesal Penal señala que: “el ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso” (el resaltado es nuestro)

[3] Fuente: Artículos 100 y 336 del Código Procesal Penal.

[4] Al respecto, véase: El Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116, en su fundamento jurídico 15 señala que: “como se advierte del parágrafo precedente, si bien se está frente a una pretensión de índole resarcitoria, la ley procesal exige que el perjudicado –que ejerce su derecho de acción civil– precise específicamente el quantum indemnizatorio que pretende. Ello conlleva a que se individualice el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuando corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido”.

[5] Elaborado por el autor.

[6] Zúñiga y Saldaña (2014) son de opinión distinta, ya que señalan que los principios de celeridad, eficacia y economía procesal de la acción civil son trascendentales a fin de ser materializados en un proceso penal, siempre y cuando la sentencia sea condenatoria, suspendida o efectiva, mas no cuando se haya emitido una sentencia absolutoria, puesto que, existe una vía judicial específica para tal fin y donde puede ser analizada más ampliamente su pretensión, sin necesidad de sobrecargar a los juzgados penales al emitir su sentencia con tal pronunciamientos; además, como se ha señalado, los jueces penales ven procesos donde la afectación del bien jurídico sea considerable y relevante penalmente.

[7] Al respecto, es importante señalar el pronunciamiento del Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, recaído en el Expediente N° 00011-2017-7-5201-JR-PE-03, respecto a que: “la pretensión civil en un proceso penal, específicamente, en la etapa de investigación preparatoria, debe estimarse como postulatoria, inicial y, por tanto, de carácter provisional. Sin embargo, en la etapa intermedia, el actor civil debe ofrecer el modo definitivo, los medios probatorios que sustenten el tipo de daño y proponer su importe, a efectos de obtener la reparación civil”. Recuperado de: <https://legis.pe/wp-content/uploads/2017/08/En-qu%C3%A9-etapa-procesal-el-actor-civil-debe-proponer-el-importe-de-la-pretensi%C3%B3n-civil-Legis.pe_.pdf>.

[8] Véase: La ejecutoria suprema recaída en la Casación N° 1535-2017-Ayacucho, en su fundamento jurídico tercero, versa en el siguiente sentido: “una absolución o un sobreseimiento no necesariamente importa o motiva la improcedencia de su declaración y ulterior determinación. La opción normativa que admitió el artículo 12, inciso 3, del Código Procesal Penal, no solo ratificó la diferencia entre acción penal y acción civil –los criterios de imputación son propios, no necesariamente coincidentes, en tanto que la acción civil es ex damno y se sigue por las reglas del Código Civil (preceptos de naturaleza civil), al tratarse incluso de un proceso civil acumulado al penal–. Además, el sistema que aceptó el Código Procesal Penal, a diferencia del que asumió el Código de Procedimientos Penales (accesoriedad estricta), es el de autonomía de la acción civil en relación a la suerte de la acción penal, por lo que, sin perjuicio de lo determinado en relación al objeto penal, corresponde al juez decidir si se presentan los criterios de imputación propios de una conducta ilícita que ocasionó un daño indemnizable, conforme al artículo 1969 del Código Civil”.

[9] El artículo 351 del Código Procesal Civil señala que: “el abandono pone fin al proceso sin afectar la pretensión. Sin embargo, su declaración impide al demandante iniciar otro proceso con la misma pretensión durante un año, contado a partir de la notificación del auto que lo declare (...)”.

[10] Véase: El Acuerdo Plenario N° 6-2009/CIJ-116, en su fundamento jurídico 13 señala que el control formal de la acusación fiscal, que incluso puede promoverse de oficio por el juez de la investigación preparatoria –la revisión del cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente y la validez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la potestad jurisdiccional, enraizada en garantía misma de tutela jurisdiccional efectiva–, está contemplado en el literal a) del citado apartado 1) del artículo 350 NCPP.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe