La violencia familiar como paso previo al delito de feminicidio

Jhonny Hans CONTRERAS CUZCANO*

RESUMEN

En nuestra sociedad, los casos de violencia doméstica contra la mujer constituyen un problema alarmante, cuya gravedad se extrema cuando desembocan en la comisión del delito de feminicidio. Esta realidad, además de modificaciones legislativas (Leyes Nºs 30819 y 30862), requiere de un tratamiento integral y multidisciplinario de protección efectiva y oportuna de la víctima, desde el momento en que denuncia actos previstos en la ley como de violencia familiar.

MARCO NORMATIVO

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: art. 1.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: art. 1.

Código Penal: arts. 107 y 108-B.

Ley N° 30364: arts. 5 y 6.

PALABRAS CLAVE: Violencia familiar / Violencia contra las mujeres / Feminicidio / Modalidades de feminicidio / Violencia de género / Salud mental

Fecha de envío: 02/10/2018

Fecha de aprobación: 09/10/2018

I. Introducción

A pesar de la emisión de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Ley N° 30364, del 23/11/2015) y de sus sucesivas modificaciones (la última, por la Ley Nº 30862, del 25/10/2018)[1], la violencia familiar sigue siendo una realidad inocultable en nuestro país, que incluso ha ido en crecimiento geométrico a lo largo del tiempo (a tal punto que en los juzgados de familia más del 70 % de la carga procesal está referida a este rubro).

Esta realidad últimamente ha tomado ribetes alarmantes, ya que, en muchos casos, dicha violencia ha culminado con la muerte de la víctima, siendo esta, en su mayoría, una mujer. Este hecho da lugar al delito de feminicidio (artículo 108-B del CP), el cual es definido como el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser tales y que –de acuerdo con la modificación efectuada recientemente por la Ley N° 30819, publicada el 13/07/2018–hoy está sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de 20 años y hasta cadena perpetua. Todo esto nos debe llevar a reflexionar respecto a las alternativas jurídicas y sociales que debemos optar para cortar el círculo de la violencia doméstica y evitar que esta llegue al homicidio de una víctima por su condición de mujer.

II. Definición de violencia familiar: modalidades

Según lo establecido en la Ley N° 30364 (artículo 5), la violencia contra las mujeres es “cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como privado”. En tanto que la violencia contra los integrantes del grupo familiar se define como “cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico producida en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar” (artículo 6).

Ahora bien, respecto de las modalidades de violencia, esta se traduce en:

a) Violencia física, que es la conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud de la víctima. Incluye el maltrato intencional, por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que ocasione daño físico o que pueda llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que la víctima requiera para su recuperación.

b) Violencia psicológica, que es la conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que implica un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo.

c) Violencia sexual, que es una conducta de naturaleza sexual, que se comete contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluye actos que no involucran penetración o contacto físico alguno con la víctima. Asimismo, incluye la exposición de la víctima a material pornográfico, así como actos que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.

d) Violencia económica o patrimonial, que es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza, sea que se trate de bienes muebles, inmuebles, ingresos, alimentos u otros.

III. El feminicidio: tipos

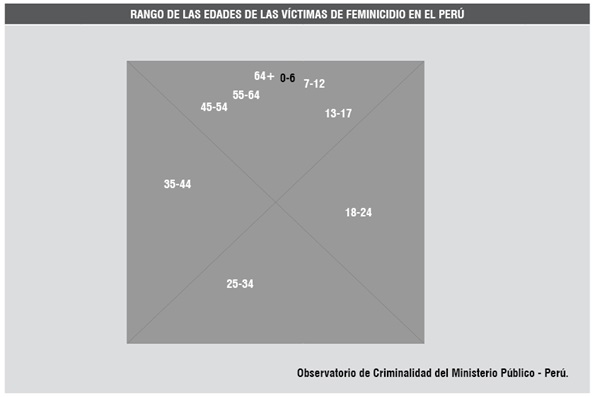

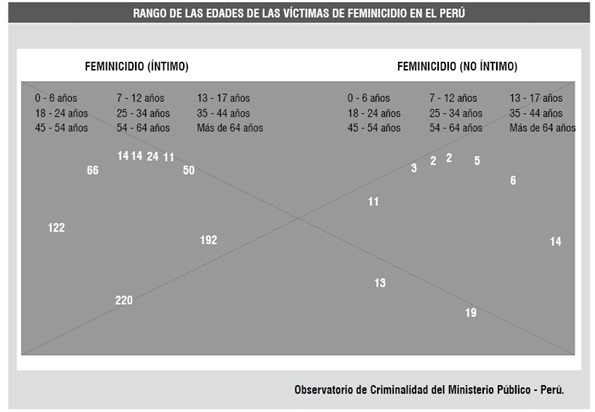

De acuerdo a la definición establecida por la ONU, el feminicidio es “el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público”. Además, el feminicidio es un acto que no responde a una coyuntura ni a actores específicos, las mujeres víctimas no poseen un perfil único de rango de edad ni de condición socioeconómica. Se distinguen tres tipos de feminicidio:

1. Feminicidio íntimo

Se presenta en aquellos casos en los que la víctima tenía o había tenido una relación de pareja con el homicida, que no se limita a las relaciones en las que existía un vínculo matrimonial, sino que se extiende a los convivientes, novios, enamorados y parejas sentimentales. En el feminicidio íntimo también se incluyen los casos de muerte de mujeres a manos de un miembro de la familia, como padre, padrastro, hermano o primo.

2. Feminicidio no íntimo

Esto ocurre cuando el homicida no tenía una relación de pareja o familiar con la víctima. En esta categoría se incluye, por ejemplo, la muerte de una mujer por un amigo o vecino, o de una trabajadora sexual perpetrada por un cliente; también la muerte de una mujer por un desconocido, que la ataca sexualmente antes de matarla, así como aquella ocurrida en el contexto de la trata de personas.

3. Feminicidio por conexión

Se da en aquellos casos en los que las mujeres fueron muertas en la “línea de fuego” de un hombre que pretendía matar o herir a otra mujer. Por lo general, las víctimas son parientes, por ejemplo, la hija, la madre o la hermana de la víctima, que intentaron intervenir para evitar el homicidio o la agresión de esta, o que simplemente se encontraban en el lugar de los hechos.

IV. Violencia de género

La violencia por razones de género se encuentra ampliamente desarrollada en el trabajo Homicidio y feminicidio en el Perú, realizado por Rocío Villanueva en 2009, en el cual se señala que si bien las mujeres pueden ser víctimas de una acción violenta al igual que los hombres, hay un tipo de violencia que se dirige a ellas por su condición de mujeres, como consecuencia de su situación de subordinación con respecto a los hombres.

Es en ese sentido que se emplean las expresiones de violencia de género, violencia basada en el género o violencia por razones de género, para poner de manifiesto que este tipo de violencia no está constituido por hechos aislados, sino que está asociado a la situación de desigualdad, de menor poder y desventaja de las mujeres respecto a los hombres[2]. Esta situación explica que, en el mundo, las mujeres mueran mayormente a manos de sus parejas o exparejas, que sean las víctimas frecuentes de la violencia familiar, de la violencia sexual o de la trata de personas para fines de explotación sexual, por poner solo algunos ejemplos[3]. La desigualdad entre hombres y mujeres debe ser cambiada, pues es resultado de la forma como se ha ido construyendo históricamente la relación entre las personas de diferente sexo.

Según el Cepal (2007), el vínculo entre violencia y discriminación de género es indisoluble y debe ser considerado para entender la violencia contra las mujeres (p. 10).

En el ámbito universal de protección de los derechos humanos, el artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por Resolución Nº 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señala que por violencia contra la mujer se entiende:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

Si bien en el ámbito universal de protección de los derechos humanos no hay un tratado que se ocupe específicamente de las obligaciones que tienen los Estados para combatir la violencia contra la mujer, la Recomendación General Nº 19 del Cedaw (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer) ha señalado que la definición de discriminación contra la mujer, contenida en el artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia.

Por su parte, en el ámbito regional de protección de los derechos humanos, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos[4], establece, en su artículo 1, que violencia contra la mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Es importante destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que no todo acto de violencia contra la mujer conlleva necesariamente una violación de la Convención de Belém do Pará, pues la violencia de género supone agresiones específicamente dirigidas a las mujeres, que las convierte en un mayor blanco de ataque por su condición de tales. Según la Corte IDH, es preciso demostrar que se trata de actos dirigidos o planificados hacia las mujeres, que resultan agravados por su condición de tales o que las afectan de manera diferente o en mayor proporción[5].

V. El feminicidio y su tratamiento en el Perú

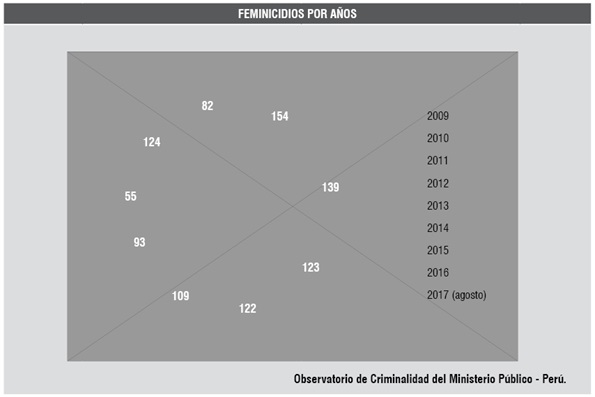

Las estadísticas en nuestro país nos dan una muestra del crecimiento alarmante de estos hechos de violencia. Conforme a los datos publicados por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se tiene que, en el periodo enero de 2009 a setiembre de 2017, se han registrado 1015 casos de feminicidio. En el año 2017 se produjeron 121 asesinatos de mujeres y al mes de agosto de 2018 ya han ocurrido 93 feminicidios.

Este fenómeno dio lugar a la incorporación del delito de feminicidio en el CP. Primero, dentro del delito de parricidio (artículo 107 del CP), conforme a la Ley N° 29819 (del 27/12/2011). Luego, fue incorporado en un tipo penal independiente, específicamente en el artículo 108-B del CP. Este artículo, a lo largo de los años, ha sido modificado cuatro veces: i) por la Ley N° 30068, del 18/07/2013; ii) por la Ley N° 30323, del 07/05/2015[6]; iii) por el Decreto Legislativo N° 1323, del 06/01/2017; y iv) más recientemente por la Ley N° 30819, del 13/07/2018. Con la última Ley N° 30819, se ha aumentado la pena mínima del tipo base de 15 a 20 años de pena privativa de la libertad, y de las formas agravadas, de 25 a 30 años.

La Corte Suprema ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto en el Recurso de Nulidad N° 2585-2013-Junín, donde ha señalado:

El delito de feminicidio es definido como el crimen contra la mujer por razones de su género. Es un acto que no responde a una coyuntura específica, pues se desarrolla tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado y las mujeres víctimas no poseen un perfil de rango de edad ni de condición socioeconómica. Los autores de estos crímenes tampoco tienen cualidades específicas, pues pueden ser personas con quien la víctima mantiene vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes, cónyuges, etc. Se evidencia que la categoría jurídica de feminicidio abarca muchos supuestos, al punto que se habla de tipos o clases de feminicidio, así tenemos el íntimo que se produce cuando la víctima tenía una relación con el homicida, el no íntimo cuando no existe esa relación, y el feminicidio por conexión cuando la mujer muere en la línea de fuego de un hombre que pretendía dar muerte o lesiones a otra mujer.

Asimismo, la Corte Suprema de la República realizó el X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias, emitiendo el Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116, publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 2017, el cual generó doctrina legal respecto a la violencia de género y el feminicidio.

1. Estadísticas

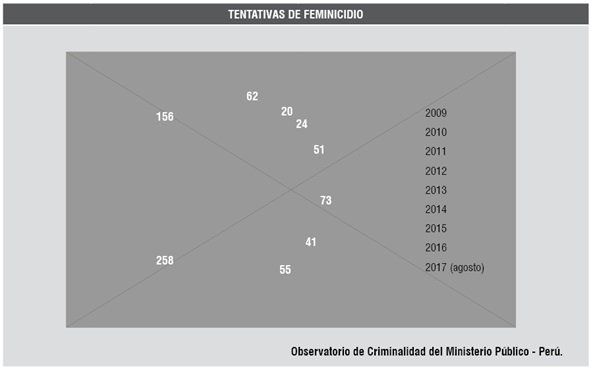

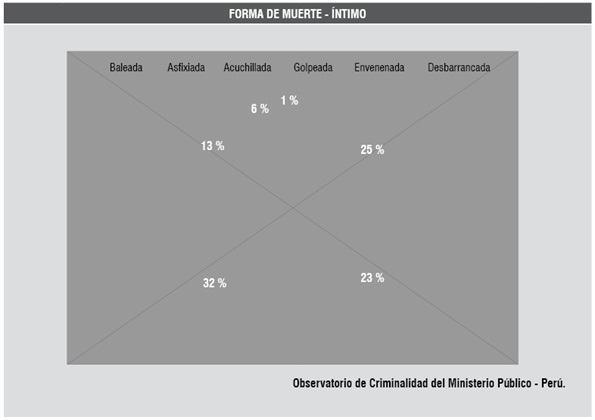

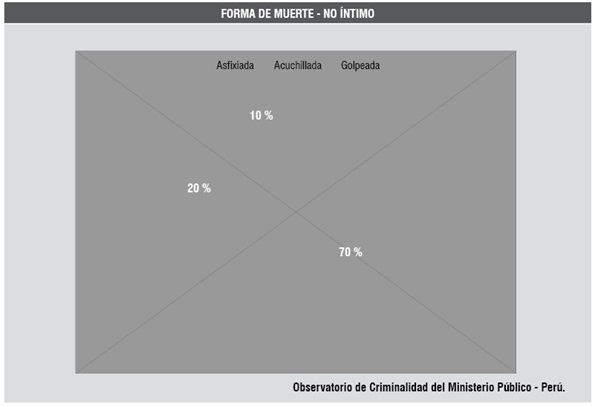

Se puede apreciar de la estadística publicada por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público respecto al feminicidio entre 2009-2015, que se han producido 795 muertes de mujeres; dentro del contexto íntimo, 712 y dentro del contexto no íntimo, 83; existiendo mayor incidencia de violencia en mujeres de edad reproductiva. Así, un 56.8 % de víctimas fluctuaba entre 18 y 34 años de edad. Respecto a la forma de muerte en el contexto íntimo, encontramos que un 31.6 % de mujeres fue acuchillada; un 25.3 %, baleada; 22.8 %, asfixiada; 12.7 %, golpeada; 6.3 %, envenenada; y un 1.3 %, desbarrancada. En cuanto al contexto no íntimo, un 70 % de mujeres fue asfixiada o estrangulada; 20%, acuchillada; y 10%, golpeada. A tales cifras deben agregarse los casos de tentativa de feminicidio, que en el periodo mencionado sumaron 299 casos, prevaleciendo los casos en los que la mujer agredida fue acuchillada (43.6 %), golpeada (30.5 %), baleada (13 %), quemada (4.3 %), desbarrancada (4.3 %), en tanto que un 4.3 % sufrió un intento de asfixia.

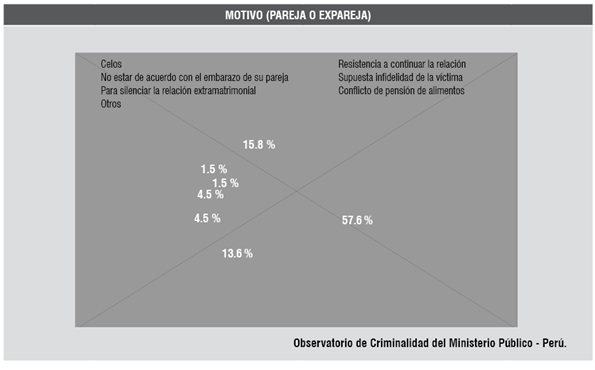

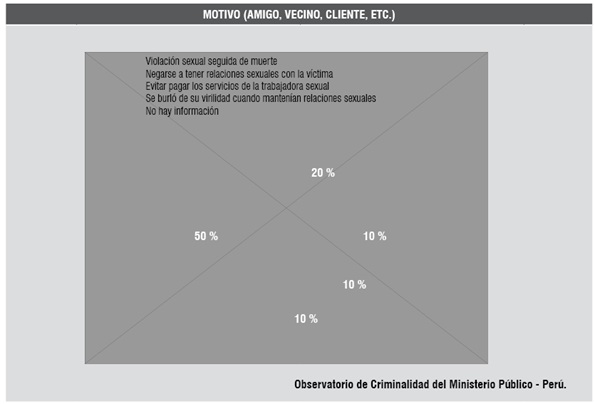

Otro dato interesante es el motivo en estos casos de feminicidio, encontrando que, en el contexto íntimo (pareja o expareja), un 57.6 % fue por celos; un 13.6 % fue por negarse a continuar con la relación; un 4.5 % por no estar de acuerdo con el embarazo de la víctima; un 4.5 % por su supuesta infidelidad; un 1.5 % para silenciar una relación extramatrimonial; un 1.5 % en razón de un conflicto por pensión de alimentos; y un 15.8 % por otros motivos. En el ámbito no íntimo (amigo, vecino, persona que conoció en una fiesta, cliente), se verifica un 20 % de casos de violación sexual seguida de muerte; un 10 % por negarse a tener relaciones sexuales con el victimario; un 10 % fue victimada por el agente para no pagarle sus servicios de trabajadora sexual; un 10 % fue asesinada por burlarse de la virilidad del agente cuando mantenían relaciones sexuales; y en un 50 % se carece de información.

También debe considerarse que los autores de los crímenes no responden a una especificidad, ya que los feminicidios pueden ser realizados por personas con quienes la víctima mantiene un vínculo afectivo, amical o social, como familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes, cónyuges, exconvivientes, excónyuges o amigos; así como también por personas conocidas, como vecinos, compañeros de trabajo o de estudios; pero también por desconocidos. Asimismo, el feminicidio puede ser perpetrado de manera individual o colectiva e, incluso, por mafias organizadas.

Sin embargo, según el referido informe, estos crímenes sí responden a un clima social y cultural específico, donde aún prevalece el machismo, entendido como el comportamiento colectivo sostenido en un sistema social organizado de manera desigual, donde el poder es ejercido por el hombre. Refiere que esta es la razón por la cual se normaliza y tolera la violencia contra la mujer. Detalla que ello nos sitúa en un panorama social descompuesto y de severas perturbaciones sociales, pues las mujeres no están siendo asumidas como semejantes ni como personas sujetas a derechos y libertades en igualdad de condiciones.

VI. Vínculo directo entre violencia familiar y feminicidio

Si bien con la dación de la ley que criminaliza específicamente el feminicidio se dio un gran paso, debemos señalar que esta medida no ataca la causa del problema. En realidad, el feminicidio tiene una relación inescindible con la violencia familiar, fenómeno que ha alcanzado cifras altísimas y con tendencia al crecimiento, por razones de índole cultural, social y económico.

De las cifras señaladas de los casos de feminicidio, un gran porcentaje de las víctimas había presentado una denuncia ante la Policía o al Ministerio Público por violencia familiar (física, psicológica o sexual) contra el presunto victimario. En algunos casos, el Ministerio Público formalizó demanda ante el Poder Judicial, otros se encontraban en investigación, algunos fueron archivados, pero en un 50 % se dictaron medidas de protección a favor de la víctima.

Todo ello demuestra que la muerte de las mujeres por su pareja no ocurre de una manera imprevista, sino que tiene como germen los casos de violencia doméstica, que se va acrecentando con el tiempo. Esta razón es suficiente para buscar mecanismos eficaces de cara a identificar los casos más graves en los que se presuma una violencia extrema, que pueda llegar a causar la muerte de la víctima. En tales escenarios, por ejemplo, se deben potenciar los programas de asistencia a las víctimas, con un equipo multidisciplinario que efectúe un seguimiento del caso, de suerte que modere la violencia doméstica e impida que esta llegue a desencadenar en un feminicidio.

La directora del movimiento Manuela Ramos, Jennie Dador[7], destaca que la tipificación del delito de feminicidio si bien es una modificación normativa ampliamente esperada, de ninguna manera es suficiente para enfrentar dicho problema. El Estado tiene el compromiso de destinar mayor presupuesto para mejorar el servicio de atención a las víctimas, así como procurar que exista defensa judicial para las mujeres víctimas y no solamente para los asesinos o los violadores.

Recalca, además, que urge que el sistema de justicia funcione, ya que casi un 20 % de las mujeres que han sido asesinadas previamente habían puesto una denuncia por violencia familiar: “Es como si ellas hubieran sabido de antemano lo que podía pasar y el Estado se resignara a que las maten”.

En ese sentido, insiste que, teniendo en cuenta que es la comisaría el primer lugar al que acude una mujer víctima de violencia (un 26 % así lo hace, mientras que el 74 % ni siquiera se atreve a denunciar), es necesario que se trabaje con los efectivos policiales desde las escuelas, para evitar que estos traten a las víctimas como si fueran agresores.

VII. Un problema de salud mental

Es necesario tener en cuenta las motivaciones que señalan los feminicidas para cometer sus crímenes como son celos enfermizos, obsesión, cosificación de la mujer, rasgos patológicos en la personalidad, etc. Ello denota una alarmante deficiencia en cuanto al tratamiento de la salud mental de la población, que se refleja en los casos de violencia familiar. La falta de profesionales (psicólogos y psiquiatras) es clamorosa, pese a que estos son imprescindibles en las instituciones que brindan protección a las víctimas, así como en el objetivo de encontrar mecanismos que alivien los factores de violencia y eviten más muertes.

Por otro lado, se deben masificar las campañas y tratamientos preventivos en todos los casos donde se inicia el germen de la violencia doméstica. Es el Estado el que, a través de sus instituciones, debe potenciar sus programas de protección, tratamiento y terapias, necesarios para reducir las alarmantes cifras de violencia doméstica y feminicidio.

VIII. Conclusiones

▪ La violencia familiar y sexual es el germen que puede desencadenar en la comisión del delito de feminicidio.

▪ Es necesario potenciar las directivas que regulan la intervención de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, a fin de realizar un seguimiento especial a los casos graves de violencia familiar que se detecten.

▪ Las medidas de protección que dictan los jueces en casos de violencia familiar deben merecer particular atención por la Policía Nacional en cuanto a su debida ejecución.

▪ Las unidades de asistencia a víctimas y testigos de violencia familiar deben ampliarse, a fin de tener un registro de seguimiento de los casos graves que impliquen un posible feminicidio.

▪ Se debe difundir la sanción que implica cometer feminicidio como un mecanismo de control general.

▪ Se debe considerar este problema como uno de salud mental, por lo que se deben aprobar directivas que dispongan que los denunciados por violencia familiar, en todos los casos, sean evaluados por un psicólogo, a fin de determinar el grado de afectación y brindarle el tratamiento adecuado.

▪ Es necesario implementar el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, que incluya albergues y casas de refugio.

▪ La violencia sexual en el Perú es la forma de violencia menos denunciada, por los obstáculos que encuentran las víctimas y debido a la falta de sensibilidad de los operadores de justicia.

▪ Debe reafirmarse y potenciarse la familia y el ejercicio de la patria potestad de los padres respecto de sus hijos, a fin de educarlos en valores y corregirlos adecuadamente cuando corresponda.

Referencias bibliográficas

Acosta Vargas, G. (1995). “Evolución de los derechos humanos”. En: La institución policial y los derechos humanos de las mujeres. Memorias del Seminario Latinoamericano. Quito: Unifem, Unicef, Novi Mundi, Red Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Cantrell, L. (2001). “La mujer golpeada”. En: La dimensión afectiva de las mujeres afectadas por la violencia familiar. Lima: Ministerio de Salud-Organización Panamericana de la Salud.

Cepal. (2007). ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Cepal.

Comisión Andina de Juristas. (2000). Protección de los Derechos Humanos de la Mujer. Estándares Internacionales. Lima: Comisión Andina de Juristas.

Diario La Primera, edición del 4 de diciembre de 2011: “Asesinadas solo por ser mujeres”.

Flora Tristán (1999). Violencia familiar: enfoque desde la salud pública. Módulo de capacitación. Lima: Flora Tristán.

Loli, S. (2003). “Políticas públicas y políticas sociales sobre la no-violencia contra la mujer”. En: Democracia y Derechos Humanos. Revista de la Comisión de Derechos Humanos. Edición Especial. Violaciones sexuales a mujeres durante la violencia política en el Perú. Lima: Comisedh-Unifem, pp. 18-22.

Novak, F. y Namihas, S. (2004). Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lima: Academia de la Magistratura.

Rojas Ortiz, G. (2003). “Función del Estado frente a la violencia sexual”. En: Democracia y Derechos Humanos. Revista de la Comisión de Derechos Humanos. Edición Especial. Violaciones sexuales a mujeres durante la violencia política en el Perú. Lima: Comisedh-Unifem, pp. 14-17.

Toledo Vásquez, P. (2009). Feminicidio, Naciones Unidas, Derechos Humanos. Ciudad de México: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Villanueva Flores, R. (2009). Homicidio y feminicidio en el Perú. Setiembre 2008-junio 2009. Lima: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

Anexos

Estadísticas de feminicidio

[1]* Juez superior titular de la Sala Penal Nacional.

Denominada “Ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”.

[2] Véase la Resolución 60/251 de la Asamblea General, del 15 de marzo de 2006, titulada “Consejo de Derechos Humanos”, Informe de la relatoría especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, intersecciones entre la cultura y la violencia contra la mujer, 17 de enero de 2007, párrafo 24.

[3] Para Toledo (2009), la noción de violencia de género es teóricamente más amplia que la de la violencia contra las mujeres e incluye también la violencia contra las personas por su condición de género, que es la que se dirige a quienes tienen una orientación o identidades de género distintas a las dominantes, como ocurre con los gais, lesbianas o transexuales (p. 35).

[4] Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de 9 de junio de 1994, en Belém do Pará, Brasil.

[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 28 de enero de 2009, párrafos 279-280 (caso Ríos y otros vs. Venezuela) y sentencia del 28 de enero de 2008, párrafos 295-296 (caso Perozo y otros vs. Venezuela). Sobre violencia de género, véase también la sentencia del 25 de noviembre de 2006, párrafos 223 y ss. (caso Miguel Castro Castro vs. Perú).

[6] Esta Ley señaló que si el agente tiene hijos con la víctima, se le impondrá la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela.

[7] Véase la entrevista a la directora del Movimiento Manuela Ramos, Jennie Dador, en el diario La Primera, edición del 4 de diciembre de 2011.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe