La determinación judicial de la pena en el tercio intermedio: críticas y propuestas

José Luis TORRES BALLENA*

RESUMEN

El autor, tras explicar el procedimiento actual de determinación judicial de la pena (sistema de tercios), detecta algunas falencias cuando se trata de ponderar la pena en el tercio intermedio. En ese sentido, precisa las pautas metodológicas necesarias para fijarla adecuadamente en los casos en que concurran tanto circunstancias agravantes como atenuantes, basadas en un proceso de compensación de aumento y disminución sancionatoria.

Marco normativo:

Código Penal: arts. 45, 45-A, 46, 47, 48, 49, 50 y 51.

Palabras clave: Determinación judicial de la pena / Tercio intermedio / Circunstancias atenuantes / Circunstancias agravantes

Fecha de envío: 01/02/2017

Fecha de aprobación: 15/02/2017

I. Aspectos generales

Concluido el debate probatorio y establecida la responsabilidad penal del acusado, el siguiente paso que debe realizar el operador jurídico es determinar la pena concreta dentro de los parámetros establecidos por el legislador.

La determinación judicial de la pena es un proceso complejo que comprende el ámbito legislativo y judicial. En el ámbito legislativo, el legislador no solo se limita a establecer el tipo de pena que es aplicable para los delitos cometidos que se encuentran previstos tanto en la parte especial del Código Penal como en leyes especiales, sino que además establece un marco abstracto de pena, esto es, un límite mínimo y máximo de pena abstracta, dentro del cual el operador jurídico debe establecer la pena concreta y final.

Asimismo, el legislador establece circunstancias que modifican la responsabilidad penal, ya sea incrementando o reduciendo el marco abstracto de la pena e igualmente establece pautas que se deben tener en cuenta cuando se presentan los supuestos de reincidencia o habitualidad, pues en estas se van a crear nuevos márgenes punitivos, donde el extremo máximo establecido por el legislador, se convierte en un nuevo extremo mínimo de la pena abstracta y el extremo máximo es el incremento en el porcentaje que establece el legislador en los artículos 46-B y 46-C del Código Penal; esto es, hasta en una mitad por encima del extremo máximo o 1/3 por encima del máximo respectivamente.

Los tipos de pena se encuentran consagrados en el artículo 28 del Código Penal y son las siguientes: i) Pena privativa de libertad; ii) Penas restrictivas de la libertad; iii) Penas limitativas de derechos; iv) Pena de multa. En la mayor parte de los tipos de penas se tiene claramente establecidos sus penas abstractas, es decir, tienen un extremo mínimo y un extremo máximo definido; sin embargo, también existen delitos que por defectos de técnica jurídica no se ha establecido el extremo mínimo o el extremo máximo de la pena básica; ejemplo del primero, tenemos del delito de omisión de asistencia familiar, previsto en el artículo 149 del Código Penal, que establece una pena abstracta en su extremo máximo de tres años de pena privativa de libertad; ejemplo del segundo, tenemos el delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 108 del Código Penal, que establece una pena mínima de 15 años de pena privativa de libertad. En estos supuestos para establecer el extremo mínimo o máximo de la pena abstracta respectivamente, se debe integrar con el artículo 29 del Código Penal, que establece que la pena privativa de libertad de carácter temporal en su extremo mínimo es de dos días y máximo de treinta y cinco años de pena privativa de libertad.

En el ámbito judicial, la labor del operador jurídico –luego del debate probatorio– es determinar la pena concreta dentro de los parámetros de la pena abstracta establecidos por el legislador, para ello el juzgador debe tener en cuenta los indicadores que han sido establecidos por el legislador en el artículo 46 del Código Penal1.

Antes de la modificatoria introducida por la Ley N° 30076, el legislador no había establecido parámetros o indicadores para la dosificación de la pena, es por ello que era común preguntarnos: ¿por qué en un delito de homicidio simple a una persona se le condenó a 6 años de pena privativa de libertad?, ¿por qué no 13 años o 20 años de pena privativa de libertad?, ¿qué criterios se utilizó para fijar la pena en 6, 13 o 20 años de pena privativa de libertad?

En algunas oportunidades se ha podido advertir que la justificación para imponer la pena de 6 años de pena privativa de libertad, era la misma para imponer en otros casos 13 o 20 años de pena privativa de libertad, estas penas, por cierto, se encuentran dentro de los márgenes establecidos por el legislador, pero existen casos en donde se ha impuesto penas desproporcionadas.

Por ejemplo, en un delito de violación sexual de menor de edad, cuyo extremo mínimo es 30 años de pena privativa de libertad, se condenó a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años, como el caso recaído en el Recurso de Nulidad Nº 4790-2009-Amazonas2, seguido contra Nibsan Mestanza Loja, para justificar la pena textualmente se indica lo siguiente:

“El Colegiado Superior ha tenido en cuenta las consideraciones previstas en el artículo cuarenta y seis del Código Penal sobre la individualización de la pena, tratándose de una persona que proviene de nivel socioeconómico bajo y su aceptación, así como también se ha tenido en cuenta el artículo octavo del título preliminar del código acotado que recoge el principio de proporcionalidad, entendida como la correspondencia debida entre la gravedad del hecho y la pena a imponer; por lo que se concluye que la pena impuesta al procesado se encuentra arreglada a ley”.

En este caso, por ejemplo, aun cuando el acusado se acogió a la conclusión anticipada del juicio, la reducción de 1/7 de la pena, no da como resultado 4 años de pena privativa de libertad.

La Corte Suprema de la República, con la finalidad de dotar a los operadores jurídicos de pautas orientadoras en el proceso de graduación de la sanción, emitió varios Acuerdos Plenarios y son los siguientes:

- Acuerdo Plenario N° 1-2008/CJ-116, sobre reincidencia, habitualidad y determinación de la pena.

- Acuerdo Plenario N° 4-2009/CJ-116, sobre determinación de la pena y concurso real de delitos.

- Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116, sobre proceso de terminación anticipada: aspectos esenciales.

- Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116, sobre nuevos alcances de la Conclusión Anticipada.

- Acuerdo Plenario N° 2-2008/CJ-116, sobre alcances de la pena de inhabilitación.

- Acuerdo Plenario N° 10-2009/CJ-116, sobre ejecución de la pena de inhabilitación.

- Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116, sobre personas jurídicas y consecuencias accesorias.

- Acuerdo Plenario N° 8-2009/CJ-116, sobre la prescripción de la acción penal en el artículo 46-A y artículo 49 del Código Penal.

- Acuerdo Plenario N° 2-2010/CJ-116, sobre concurrencia de circunstancias agravantes específicas de distinto grado o nivel y determinación judicial de la pena.

- Primer Acuerdo Plenario Extraordinario N° 1-2016/CIJ-116. La agravante del delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial: tipicidad y determinación judicial de la pena.

No se puede negar los esfuerzos que ha realizado el legislador con la finalidad de dotar parámetros o indicadores a los operadores jurídicos en el proceso de dosificación de la pena, al modificar el artículo 46 del Código Penal, con la Ley N° 30076, con el claro objetivo de reducir el margen de discrecionalidad judicial y que los fallos sean más predecibles; sin embargo, en el presente trabajo luego de señalar la forma de proceder para establecer la pena concreta en el tercio inferior y superior, arribaremos a la conclusión que los criterios establecidos en el artículo 46 del Código Penal son insuficientes para determinar la pena en el tercio intermedio.

II. Concepto y características de la determinación judicial de la pena

Como se dijo anteriormente cuando una persona es sometida a juicio oral, a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, luego del debate probatorio y acreditada su responsabilidad penal, corresponde al operador jurídico imponerle las consecuencias jurídicas de su conducta; para ello, el órgano jurisdiccional en la sentencia que emita deberá realizar 3 juicios importantes.

En primer lugar, se pronunciará sobre la tipicidad o relevancia penal de la conducta atribuida al procesado (juicio de subsunción). El juicio de subsunción o tipicidad es una labor de especial abstracción que exige por parte del operador jurídico conocimiento riguroso de las instituciones dogmáticas, a fin de evitar desaciertos que podrían llevarlos a emitir fallos arbitrarios, siendo que para determinar el carácter delictivo de una conducta, el juzgador debe constatar que el presupuesto fáctico del cual parte, encuentra identidad con la hipótesis contenida en la norma penal que sanciona el hecho sometido a estudio; en segundo lugar, es determinar la inocencia o culpabilidad del acusado (declaración de certeza), ello con base en los medios probatorios que han sido actuados en la etapa estelar del proceso como es el juicio oral y finalmente si declaró la responsabilidad penal del acusado, ya sea como autor o partícipe del mismo deberá definir la calidad e intensidad de la sanción (individualización de la sanción).

La determinación judicial de la pena tiene que ver con esta última decisión judicial. Su función, por tanto, es identificar y medir las dimensiones cualitativas y cuantitativas de las consecuencias jurídicas que corresponde imponer al autor o partícipe de un delito. En resumidos términos se podría afirmar que con la expresión determinación judicial de la pena, se alude al procedimiento que desarrolla el operador jurídico para identificar de modo cuantitativo y cualitativo la sanción a imponer en el caso concreto. Es decir, a través de ella se procede a evaluar y decidir el tipo, la extensión y modo de ejecución de la pena, medida de seguridad o consecuencias accesorias.

En ese sentido, la determinación judicial de la pena en palabras de Figueroa Navarro3 es “la decisión tomada exclusivamente por el juez para establecer la calidad y cantidad de pena concreta a imponer a un autor o partícipe de un hecho punible”.

El operador jurídico al momento de determinar judicialmente la sanción se pronuncia sobre varios aspectos, por ejemplo, el artículo 110 del Código Penal, prevé el delito de infanticidio, que a la letra dice: “La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo influencia del estado puerperal, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas”. Para determinar la pena aplicable a la autora de este delito, el juez debe de analizar y decidir sobre varios aspectos:

Primero, si aplica una pena privativa de libertad o la de prestación de servicios comunitarios.

Segundo, la extensión que tendrá la sanción elegida sea como privación de libertad o el número de jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

Finalmente, deberá determinar si la pena privativa de libertad se cumplirá de modo efectivo o si corresponde suspenderla en su ejecución; o señalar el número de jornadas de servicios comunitario, el lugar y modalidad de ejecución.

Para justificar el resultado correspondiente a cada una de estas decisiones, el juez tiene que considerar los distintos factores objetivos y subjetivos que estuvieron presentes en el caso concreto, para luego relacionarlos con aquellas reglas que han sido establecidas por el legislador en el artículo 46 del Código Penal.

La justificación o motivación en el proceso de determinación judicial de la pena por parte del operador jurídico, es una obligación que se intensifica cuando como consecuencia de la decisión judicial se restringe uno de los derechos más preciados del ser humano como es la libertad.

Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 728-2008-HC/TC4 caso Giuliana Flor de María Llamoja Hilares, cuando indica que: “Es indispensable una especial justificación para el caso de decisiones cuando como producto de la decisión jurisdiccional, se afecta derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del juez o tribunal”.

III. Etapas operativas de la determinación judicial de la pena

La determinación judicial de la pena es un procedimiento que se desarrolla a través de dos etapas secuenciales, las que fueron desarrolladas en el Acuerdo Plenario Nº 1-2008/CJ-116, de fecha 18 de julio de 2008, que estableció en su fundamento jurídico 7, lo siguiente:

“Que en nuestro país se ha adoptado un sistema legal de determinación de la pena de tipo intermedio o eclético. Esto es, el legislador solo señala el mínimo y el máximo de la pena que corresponde a cada delito. Con ello se deja al juez un arbitrio relativo que debe de incidir en la tarea funcional de individualizar, en el caso concreto la pena aplicable al condenado (…); en un nivel operativo y práctico la determinación judicial de la pena tiene lugar a través de etapas. Generalmente se alude a dos etapas secuenciales. En la primera etapa, el juez debe determinar la pena básica; esto es, verificar el mínimo y el máximo de pena conminada aplicable al delito (…); en la segunda etapa, el juzgador debe individualizar la pena concreta, evaluando para ello las circunstancias contenidas en los artículos 46, 46-A, 46-B y 46-C del Código Penal y que estén presentes en el caso penal”.

Cada una de estas etapas tiene su finalidad y principios que la rigen; la primera la rige el principio de legalidad, por lo que el operador jurídico solo puede imponer una pena que ha establecido el legislador dentro de ese parámetro mínimo y máximo, como lo señala el artículo 45-A del Código Penal: “Para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley (…)”; la segunda etapa operativa, se rige por el principio de pena justa, de modo que el juez solo puede imponer la pena que corresponde, teniendo en cuenta las circunstancias o indicadores que están establecidas en el artículo 46 del Código Penal.

1. Primera etapa: identificación de la pena básica

El primer paso en el procedimiento de la determinación judicial de la pena, es la identificación de la pena básica, es decir, el juzgador debe señalar al justificar o fundamentar la sentencia, cuáles son los límites mínimos y máximos de la pena o penas aplicables, con ello se logra establecer un espacio de punición. Como ya se adelantó la mayoría de tipos penales tienen establecidos claramente los límites mínimo y máximos, pero existen otros que por defecto de técnica jurídica no se ha establecido el extremo mínimo o el extremo máximo de la pena básica; ejemplo del primero tenemos del delito de omisión de asistencia familiar, previsto en el artículo 149 del Código Penal que establece una pena abstracta en su extremo máximo de tres años de pena privativa de libertad; ejemplo del segundo, tenemos el delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 108 del Código Penal que establece una pena mínima de 15 años de pena privativa de libertad. En estos supuestos para establecer el extremo mínimo o máximo de la pena abstracta respectivamente, se debe de integrar con el artículo 29 del Código Penal, que establece que la pena privativa de libertad de carácter temporal en su extremo mínimo es de dos días, y en su extremo máximo es de treinta y cinco años de pena privativa de libertad.

Para determinar la pena básica en los delitos con circunstancias agravantes específicas de distinto grado o nivel, como el delito de robo agravado previsto en el artículo 189 del Código Penal, en donde se puede identificar hasta 3 niveles, el Acuerdo Plenario Nº 2-2010/CJ-1165 de fecha 16 de noviembre del año 2010, ha establecido lo siguiente: “En estos casos la circunstancia de mayor grado absorberá el potencial y eficacia agravante de las de grado inferior. Por consiguiente, ella operará como pena básica a partir del cual el juez determinará la pena concreta a imponer”.

Para ilustrar mejor la operatividad de la determinación de la pena básica en delitos con circunstancias de distinto grado o nivel, utilizaremos el siguiente ejemplo, si a una persona se le imputa el delito de robo agravado a mano armada, previsto en el inciso 3 del primer párrafo del artículo 189 Código Penal, cuya pena básica es no menor de doce ni mayor de veinte años y además se le imputa haber causado lesiones a la integridad física o mental de la víctima, cuya agravante está prevista en el inciso 1 del segundo párrafo del citado cuerpo de leyes, cuya pena básica es no menor de veinte ni mayor de treinta años, acreditada la responsabilidad penal del acusado, la pena básica de la última agravante; es decir, no menor de veinte ni mayor de treinta años, será la pena básica para determinar la pena concreta y final.

2. Segunda etapa: individualización de la pena concreta

La siguiente etapa en el procedimiento de la determinación judicial de la pena, es la individualización de la pena concreta, para ello el juzgador debe valorar las circunstancias que estén presentes en el caso concreto y que han sido establecidas por el legislador en el artículo 46 del Código Penal, cada una de estas circunstancias o indicadores deben ser detectados y valorados en el proceso de identificación de la pena concreta.

De otro lado, a efectos de determinar judicialmente la pena, valorada en el proceso de identificación de la pena concreta, debe de tenerse en cuenta la correlación que debe de existir entre la pena establecida por el legislador y la requerida por el fiscal, toda vez que el inciso 3 del artículo 397 del Código Procesal Penal, señala que: “(…) El juez no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el fiscal, salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación”.

Esto quiere decir que, si el fiscal en un caso concreto por el delito de robo agravado postula el extremo mínimo de la pena básica en 12 años de pena privativa de libertad, acreditada la responsabilidad penal del acusado, aun cuando se identifique circunstancias agravantes y atenuantes como para establecer la pena en el tercio intermedio o únicamente circunstancias agravantes para establecer la pena en el tercio superior, el juez no puede imponer una pena que se ubique en esos tercios, pues solo le está permitido en el supuesto que se haya postulado una pena por debajo del mínimo legal (11 años de pena privativa de libertad, por ejemplo), sin que existan causas justificadas para atenuar la pena. En esta eventualidad, que el fiscal postula una pena por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación, recién se habilita al juez recorrer la pena en toda su extensión y ubicarla en el tercio que corresponde.

Desde nuestro punto de vista, consideramos que es incorrecto que el legislador haya previsto que únicamente en la eventualidad que el fiscal postule una pena por debajo del mínimo legal, sin causa justificada de atenuación, se autorice al juez recorrer la pena en toda su extensión, considero que también debería autorizarse al juez imponer una pena superior a la postulada por el fiscal, cuando esta pena encontrándose dentro de los márgenes de la pena básica, no corresponda de acuerdo al sistema de tercios.

Por ejemplo, si en un delito de homicidio simple, el fiscal postula 6 años de pena privativa de libertad, que representa el extremo mínimo del tercio inferior y de la actuación de los medios probatorios únicamente se ha acreditado una circunstancia atenuante genérica: la carencia de antecedente penales, prevista en el literal a) del inciso 1 del artículo 46 del Código Penal y, por lo tanto, el fiscal debió postular 10 años, 1 mes de pena privativa de libertad, consideramos que debe autorizarse al juez imponer esta pena que corresponde. Por ello es que el inciso 3 del artículo 397 del Código Procesal Penal debería ser modificado por el texto siguiente: “(…) El juez no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el fiscal, únicamente cuando se haya solicitado una por debajo del mínimo legal con causa justificada de atenuación”.

La identificación y valoración de cada una de las circunstancias o indicadores establecidos en el artículo 46 del Código Penal, es también una obligación del representante del Ministerio Público; se podría decir que es el primero que debe identificar y valorar dichos indicadores para plasmarlo en el requerimiento de acusación.

IV. Las circunstancias atenuantes y agravantes

En el procedimiento de la determinación judicial de la pena concreta, el operador jurídico debe identificar y valorar las circunstancias que se presentan en el caso concreto, estas nos van a permitir establecer una pena justa ya que reducen el margen de discrecionalidad. Prado Saldarriaga6 es claro en señalar que: “Ellas adoptan la forma de factores o indicadores que ayudan a la medición de la intensidad de un delito. Es decir, posibilitan cuantificar la mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita (antijuridicidad del hecho); o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de dicha conducta (culpabilidad del agente)”.

En resumidas cuentas, la función principal de las circunstancias no es más que coadyuvar a la graduación o extensión de la pena concreta que le corresponde al autor o partícipe de un delito.

1. Circunstancias genéricas

El legislador en el artículo 46 del Código Penal, ha previsto 8 circunstancias atenuantes genéricas, se llaman así porque, ellas van a permitir que la pena concreta y final sea menor. Si en un caso concreto se identifican varias de estas circunstancias, la posibilidad de alcanzar el extremo mínimo es también mayor. Por otro lado, el legislador ha previsto 14 circunstancias agravantes genéricas, ellas van a permitir que la pena concreta sea mayor. Igualmente, si en un caso concreto se identifican varias de estas circunstancias, la posibilidad de alcanzar el extremo máximo es también mayor.

1.1. Sistema operativo de la determinación judicial de la pena concreta con circunstancias genéricas

Para fines de este trabajo nos referiremos únicamente al sistema operativo que es aplicable a los delitos sin circunstancias agravantes o atenuantes específicas, como por ejemplo el delito de homicidio simple previsto en el artículo 106 del Código Penal; en realidad este sistema operativo es para todo tipo de delitos, y en este punto discrepo del doctor Prado Saldarriaga7, quien ha señalado que para los delitos con circunstancias agravantes o atenuantes específicas, como el delito de hurto agravado, robo agravado, homicidio calificado, secuestro agravado, entre otros, no es de aplicación el sistema de tercios, sino que se les aplica otro sistema operativo, textualmente indica lo siguiente:

“El primer paso es reconocer el espacio punitivo o pena básica que viene predeterminado por la ley y suele encabezar el catálogo de circunstancias agravantes específicas con la frase ‘la pena será privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa’, que utiliza el párrafo primero del citado artículo 4; el segundo paso es identificar en el caso las circunstancias agravantes concurrentes usando como referencia los supuestos regulados que en el caso del ejemplo normativo que estamos utilizando son tres (condición especial del agente; calidad de integrante de una organización criminal de quien comete el delito; valor superior a 500 UIT de activos objeto del delito) y el tercer paso es ascender en función al número de agravantes específicas detectadas desde el límite inicial o mínimo del espacio punitivo (en el ejemplo desde 10 años de pena privativa de libertad y trescientos sesenta días multa) hacia el límite final o máximo (que según el ejemplo es veinte años de pena privativa de libertad y setecientos treinta días multa. Ahora bien, cada circunstancia agravante específica tendrá un valor cuantitativo que será equivalente al coeficiente de dividir la extensión del espacio punitivo (en años de privación de libertad y días multa conforme a lo señalado por el primer párrafo del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1106) entre el número total de agravantes específicas (tres en el ejemplo citado)”.

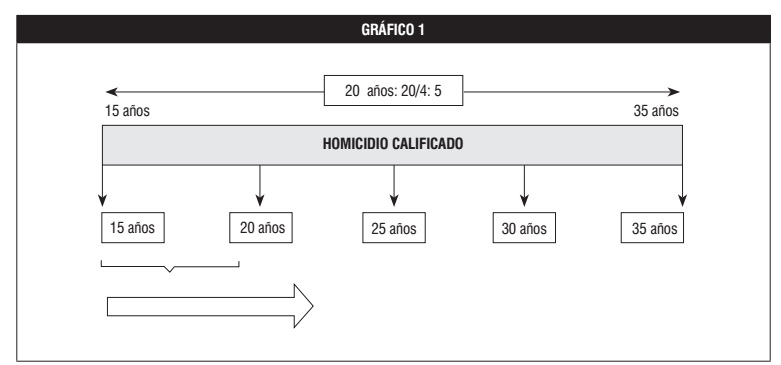

Esto quiere decir, por ejemplo, que en el delito de homicidio calificado previsto en el artículo 108 del Código Penal, cuya pena es no menor de 15 años ni mayor de 35 años de pena privativa de libertad; el espacio punitivo es 20 años, este espacio debe ser dividido entre 4, que corresponde al número de circunstancias agravantes: 1) por ferocidad, codicia, lucro o placer; 2) para facilitar u ocultar otro delito; 3) con gran crueldad o alevosía; y, 4) por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o la salud de otras personas. De modo que el coeficiente es 5 años, que corresponde incrementar ante la presencia de cada circunstancia agravante específica, partiendo del extremo mínimo al extremo máximo. Si en un caso concreto, el acusado ha dado muerte al sujeto pasivo del delito con gran crueldad, la pena debe establecerse en 20 años de pena privativa de libertad, pero si además mató a la víctima para ocultar otro delito, por ejemplo, para ocultar la violación sexual a la que había sometido a la víctima, la pena debe establecerse en 25 años de pena privativa de libertad, como se muestra en la siguiente gráfica.

Desde nuestro punto de vista, este sistema operativo no es correcto, toda vez que viola el principio de legalidad, previsto en el artículo 45-A del Código Penal, que señala que para los efectos de la dosificación de la pena concreta y final, debe de procederse conforme al sistema de tercios y este sistema es aplicable para todo tipo de delitos, el legislador no ha establecido ningún tipo de excepción que excluya de este sistema a los delitos con circunstancias agravantes o atenuantes específicas; hacerlo sería distinguir allí donde el legislador no lo ha hecho.

Además, valorar las circunstancias agravantes específicas para los efectos de la graduación de la pena por parte del juzgador, violaría también el principio del ne bis in idem o principio de prohibición de doble valoración, ya que dichas circunstancias agravantes ya han sido valoradas por el legislador para establecer una pena tan grave, no menor de 15 ni mayor de 35 años de pena privativa de libertad.

Asimismo, estas circunstancias agravantes específicas son constitutivas del delito, por lo tanto, no deben ser valoradas nuevamente por el juzgador, el artículo 45-A del Código Penal, lo prohíbe expresamente: “para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del delito o modificatorias de la responsabilidad”. En este caso las circunstancias agravantes específicas sí lo son. Pero no es mi propósito ocuparme de este sistema operativo por el momento, por cuanto nos desviaría de los objetivos que nos hemos propuestos y, además, porque este sistema operativo será materia de otro análisis.

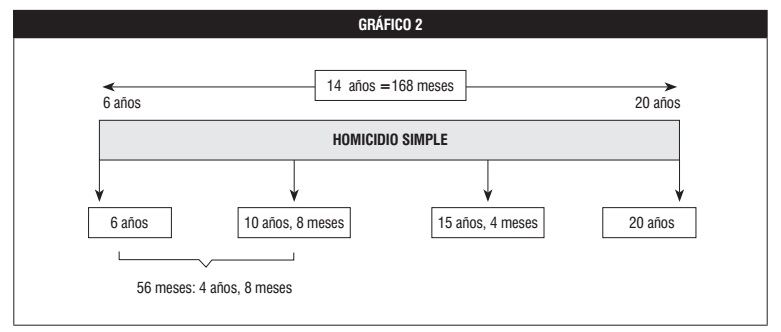

Volviendo al sistema operativo que es aplicable a los delitos sin circunstancias agravantes o atenuantes específicas; que como se tiene dicho, es aplicable para todo tipo de delitos en el proceso de la cuantificación de la pena concreta; en primer lugar, se debe identificar la pena básica, vamos a tomar como ejemplo el delito de homicidio simple cuya pena abstracta es no menor de 6 ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad, el espacio punitivo es de 14 años, que multiplicado por 12 meses, representaría a 168 meses; el siguiente paso, es dividir en 3, resultando un coeficiente de 56 meses, de modo que el tercio inferior sería entre 6 a 10 años, 8 meses; el tercio intermedio de 10 años 8 meses a 15 años, 4 meses y el tercio superior de 15 años, 4 meses a 20 años de pena privativa de libertad, como se puede apreciar en la gráfica siguiente.

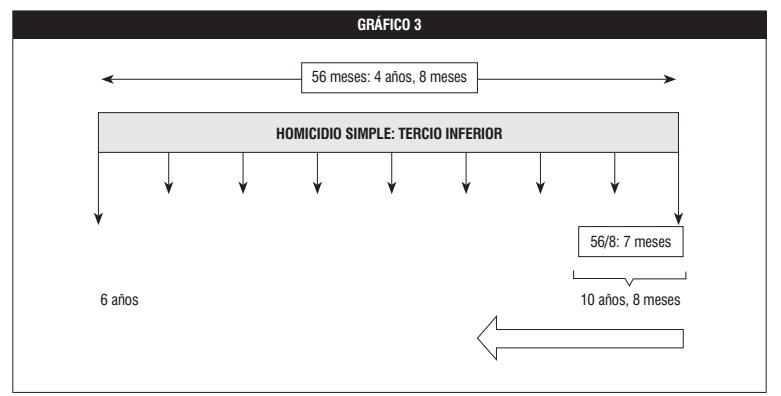

2. Determinación de la pena concreta en el tercio inferior

El literal a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, señala que para determinar la pena concreta en este tercio se evalúa la concurrencia de circunstancias atenuantes, teniendo en cuenta las siguientes reglas: “Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina en el tercio inferior”. En el ejemplo propuesto de homicidio simple, el tercio inferior es 56 meses, que suma un total de 4 años, 8 meses, de modo que el extremo mínimo de este tercio es 6 años de pena privativa de libertad y el extremo máximo es 10 años, 8 meses de pena privativa de libertad. El legislador ha establecido en el inciso 1 del artículo 46 del Código Penal, 8 circunstancias atenuantes genéricas y son los siguientes: 1) La carencia de antecedentes penales; 2) el obrar por móviles nobles o altruistas; 3) El obrar en estado de emoción o de temor excusable; 4) La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible; 5) Procurar voluntariamente, después de consumar el delito, la disminución de sus consecuencias; 6) Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado; 7) Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible, para admitir responsabilidad; y, 8) La edad del imputado en tanto que ella hubiera influido en la conducta punible. De modo que se tendría que dividir los 56 meses que es el espacio punitivo, entre 8 que corresponde al número de circunstancias atenuantes genéricas (56/8: 7), resultando un coeficiente de 7 meses, de modo que ante la presencia de cada circunstancia atenuante genérica se tendría que reducir 7 meses, claro está partiendo del extremo máximo hacia el extremo mínimo, como se señala en la gráfica siguiente. Podríamos concluir que cuando mayor sea el número de estas circunstancias atenuantes, la posibilidad de alcanzar el extremo mínimo será igualmente mayor. Si en un caso concreto, por ejemplo se acredita que el acusado no registra antecedentes penales del extremo máximo: 10 años, 8 meses de pena privativa de libertad, se tendría que reducir 7 meses, por lo que la pena concreta y final sería: 10 años, 1 mes de pena privativa de libertad efectiva.

No obstante el texto expreso y claro de la norma, los representantes del Ministerio Público, en la provincia de Jaén y con toda seguridad en otras provincias del país, al momento de postular la pena en el requerimiento de acusación, no proceden a dosificar la pena que postulan conforme al sistema de tercios y en la mayoría de casos, por no decir en todos, postulan el extremo mínimo de la pena básica cuando esta se ubica en el tercio inferior; por ejemplo, en un delito de robo agravado postulan 12 años de pena privativa de libertad, en el delito de homicidio simple postulan 6 años de pena privativa de libertad, como quiera que el inciso 3 del artículo 397 del Código Procesal Penal, impide al juzgador imponer una pena más grave que la requerida por el fiscal, el juzgador se ve obligado a imponer esta pena postulada, ya que el legislador no faculta al juzgador imponer una pena superior a la postulada por el fiscal cuando esta no es por debajo del mínimo legal.

Considero que lo ideal sería que se facultara ello, de modo que por ejemplo, en un caso concreto de un homicidio simple, en donde se identifica una sola circunstancia atenuante genérica como la carencia de antecedentes penales y, por lo tanto, el fiscal debió de postular 10 años, 1 mes de pena privativa de libertad; y, por el contrario postuló el extremo mínimo de la pena básica: 6 años de pena privativa de libertad, el juzgador pueda ubicar la pena que corresponde, esto es, 10 años, 1 mes de pena privativa de libertad efectiva, por ello que se propone que se modifique el inciso 3 del artículo 397 del Código Procesal Penal en los términos siguiente: “(…) El juez no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el fiscal, únicamente cuando se haya solicitado una por debajo del mínimo legal con causa justificada de atenuación”.

3. Determinación de la pena concreta en el tercio superior

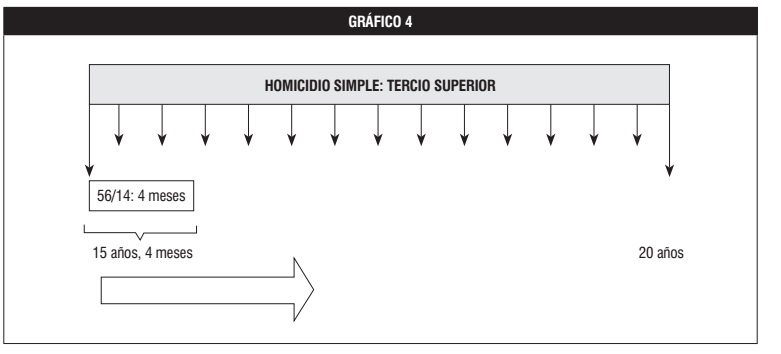

El literal c) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, establece que para determinar la pena concreta en el tercio superior, se realiza cuando concurren únicamente circunstancias agravantes genéricas. Como se indicó líneas arriba, en el ejemplo propuesto de homicidio simple, el tercio superior es 56 meses, que suma un total de 4 años, 8 meses, de modo que el extremo mínimo de este tercio es 15 años, 4 meses de pena privativa de libertad y el extremo máximo es 20 años de pena privativa de libertad. Por otro lado, el legislador ha establecido en el inciso 2 del artículo 46 del Código Penal, 14 circunstancias agravantes genéricas, y son los siguientes: 1) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad; 2) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos; 3) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remunerativa; 4) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole; 5) Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común; 6) Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando de circunstancias de tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe; 7) Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, que las necesarias para consumar el delito; 8) Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función; 9) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito; 10) Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable; 11) Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión, por quien está privado de su libertad o se encuentra fuera del territorio nacional; 12) Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los ecosistemas naturales; 13) Cuando para la realización de la conducta punible se han utilizado armas, explosivos o venenos, u otros instrumentos o procedimientos de similar eficacia destructiva; 14) Si la víctima es un niño o niña, adolescente, mujer en situación de especial vulnerabilidad, adulto mayor conforme al ordenamiento vigente en la materia o tuviere deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente o si padeciera de enfermedad en estado terminal o persona perteneciente a un pueblo indígena en situación de aislamiento y contacto inicial.

De modo que se tendría que dividir los 56 meses que es el espacio punitivo, entre 14 que corresponde al número de circunstancias agravantes genéricas (56/14: 4), resultando un coeficiente de 4; por lo que ante la presencia de cada circunstancia agravante genérica se tendría que aumentar la pena en 4 meses, claro está partiendo del extremo mínimo hacia el extremo máximo, como se señala en la gráfica 4. Cuando mayor sea el número de estas circunstancias, mayor también será la posibilidad de alcanzar el extremo máximo. Si en un caso concreto, por ejemplo se acredita que en el delito de homicidio simple han participado dos o más personas (pluralidad de agentes), partiendo del extremo mínimo de este tercio: 15 años 4 meses, se incrementaría 4 meses, por lo que la pena concreta y final será: 15 años, 8 meses de pena privativa de libertad efectiva.

4. Determinación de la pena concreta en el tercio intermedio

El literal b) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, establece que para determinar la pena concreta en el tercio intermedio, se produce cuando concurre simultáneamente circunstancias de agravación y atenuación. Como se indicó líneas arriba, en el ejemplo propuesto de homicidio simple, el tercio intermedio es de 56 meses, siendo un total de 4 años, 8 meses, de modo que el extremo mínimo de este tercio es 10 años, 8 meses de pena privativa de libertad y el extremo máximo es 15 años, 4 meses de pena privativa de libertad.

En el proceso de dosificación de la pena en este tercio, existe un silencio del legislador de la forma de proceder ante la presencia simultánea de circunstancias agravantes y atenuantes; es decir, no se ha señalado si se parte del extremo máximo al extremo mínimo como se procede para determinar la pena en el tercio inferior o, por el contrario, se parte del extremo mínimo al extremo máximo como se procede para determinar la pena concreta en el tercio superior; ello ha originado que los fiscales al momento de postular la pena en los supuestos que concurran circunstancias atenuantes y agravantes, se han podido advertir hasta cuatro supuestos: 1) En algunos casos postula el extremo mínimo del tercio intermedio; 2) En otros casos, el extremo máximo de aquel tercio; 3) En otros, una pena que se ubica en la mitad de aquel tercio; y, 4) Finalmente postula una pena que se ubica dentro del espacio punitivo de ese tercio; es por ello que ante el silencio por parte del legislador corresponde establecer algunas pautas metodológicas, con la finalidad que los operadores jurídicos puedan dosificar la pena en este tercio.

Consideramos que para los fines de la dosificación de la pena concreta en el tercio intermedio, se debe de proceder conforme al sistema operativo que a continuación se indica:

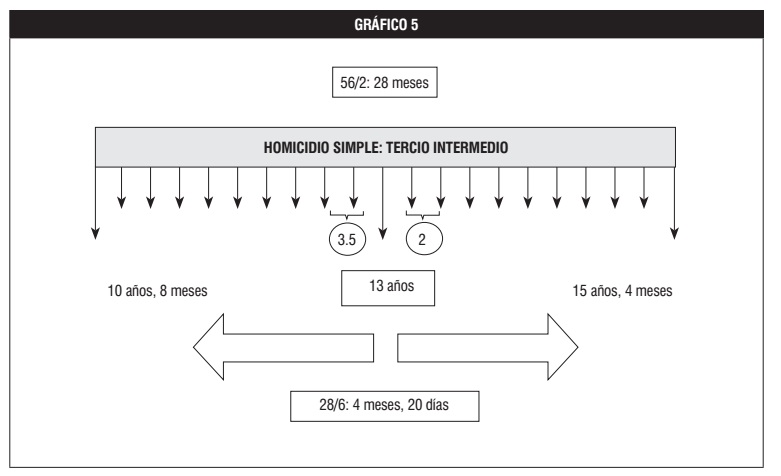

- En primer lugar: se debe de proceder a dividir el espacio punitivo del tercio intermedio en dos partes, de modo que se identifiquen a su vez dos espacios punitivos. En el ejemplo propuesto de homicidio simple, el espacio punitivo del tercio intermedio es de 56 meses, el cual debe ser dividido en dos partes (56/2: 28) resultando un coeficiente de 28 meses, de manera que este tercio quedaría dividido de la siguiente forma, el espacio punitivo de la izquierda su extremo mínimo será 10 años, 8 meses a 13 años de pena privativa de libertad y el espacio punitivo de la derecha de 13 años de pena privativa de libertad a 15 años, 4 meses de pena privativa de libertad.

- En segundo lugar: el espacio punitivo del tercio intermedio de la izquierda, debe ser dividido entre 8, que corresponde al número de circunstancias atenuantes genéricas, y el coeficiente resultante es la proporción de reducción de la pena, cuando se identifique una de ellas. En el ejemplo propuesto de homicidio simple, el espacio punitivo del tercio intermedio de la izquierda es 28 meses, que deberá de ser dividido entre 8, que corresponde al número de circunstancias atenuantes genéricas (28/8: 3.5.) resultando un coeficiente de 3 meses y medio o 3 meses 15 días, que es la proporción de pena que debe reducir ante la presencia de cada circunstancias atenuante genérica.

- En tercer lugar: el espacio punitivo del tercio intermedio de la derecha, debe ser dividido entre 14, que corresponde al número de circunstancias agravantes genéricas y el coeficiente resultante es la proporción de incremento de pena, cuando se identifique una de ellas. En el ejemplo propuesto de homicidio simple, el espacio punitivo del tercio intermedio de la derecha es de 28 meses, el cual será dividido entre 14, que corresponde al número de circunstancias agravantes genéricas (28/14: 2), resultando un coeficiente de 2 meses, que es la proporción de pena que debe de incrementar ante la presencia de cada circunstancia agravante genérica (ver gráfico 5).

- En cuarto lugar: se debe identificar el número de circunstancias atenuantes y agravantes genéricas que se presentan en el caso concreto y ubicados en la mitad del tercio intermedio, realizar un proceso de compensación de las circunstancias de aumento y disminución, procediendo a la anulación de dichas circunstancias, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

1) Cuando el número de circunstancias agravantes es igual al número de circunstancias atenuantes, la pena concreta y final será siempre la mitad del tercio intermedio; en el ejemplo propuesto del delito de homicidio simple, será 13 años de pena privativa de libertad efectiva.

2) Cuando el número de circunstancias agravantes sea superior al número de circunstancias atenuantes, se procederá a la anulación de igual número de circunstancias agravantes y atenuantes; y, la pena concreta será la proporción de la circunstancia agravante que no fue anulada, partiendo de la mitad del tercio intermedio al extremo máximo de aquel tercio. En el ejemplo propuesto de homicidio simple, en el supuesto de que se presente dos circunstancias agravantes y una circunstancia atenuante, se debe de proceder a la anulación de una circunstancia agravante y una atenuante, quedando una circunstancia agravante, como el incremento de pena por cada circunstancia agravante equivale a 2 meses, la pena concreta y final debe establecerse en 13 años, 2 meses de pena privativa de libertad efectiva.

3) Cuando el número de circunstancias atenuantes sea superior al número de circunstancias agravantes, igualmente se procederá a la anulación de igual número de circunstancias agravantes y atenuantes; y, la pena concreta será la proporción de pena de la circunstancia atenuante que no fue anulada. En el ejemplo propuesto del homicidio simple, si se identifica dos circunstancias atenuantes y una circunstancia agravante, debe de procederse a la anulación de una circunstancia agravante y una circunstancias atenuante, quedando una circunstancia atenuante, como la disminución de pena de cada circunstancia atenuante equivale a 3 meses y medio o mejor dicho 3 meses, 15 días, la pena concreta y final deberá de ubicarse en 12 años, 8 meses y 15 días de pena privativa de libertad efectiva; y,

4) Finalmente, cuando el número de circunstancias agravantes sea mayor al número total de circunstancias atenuantes, para los efectos de la graduación de la pena, el juzgador debe nuevamente dividir el espacio punitivo del tercio intermedio de la derecha entre 6, que corresponde al número de circunstancias agravantes que aún quedan o no han sido anuladas. Recuérdese que se han anulado ocho de las catorce circunstancias agravantes y el coeficiente resultante, será el incremento de pena cuando se identifique de la novena a la décimo cuarta circunstancia agravante, partiendo nuevamente de la mitad del tercio intermedio al extremo máximo de aquel tercio. En el ejemplo propuesto de homicidio simple, el espacio punitivo del tercio intermedio de la derecha es de 28 meses, el cual debe ser dividido entre 6, que corresponde al número de circunstancias agravantes que aún quedan o no han sido anuladas, resultando un coeficiente de (28/6: 4.6) o mejor dicho: 4 meses y 20 días.

En consecuencia, cuando se identifique la novena circunstancia agravante, el juzgador deberá ubicarse en la mitad del tercio intermedio: 13 años de pena privativa de libertad e incrementar: 4 meses, 20 días, como si se tratase de la primera circunstancia agravante; por lo que la pena concreta y final será: 13 años, 4 meses, 20 días de pena privativa de libertad efectiva; cuando se identifique la décima circunstancias agravante, la pena concreta y final será 13 años, 9 meses, 10 días; cuando se identifique la décima primera circunstancias agravante, la pena concreta y final será 14 años, 2 meses de pena privativa de libertad efectiva; cuando se identifique la décima segunda circunstancia agravante, la pena concreta y final será de 14 años, 6 meses y 20 días de pena privativa de libertad efectiva; cuando se identifique la décima tercera circunstancia agravante, la pena concreta y final será de 14 años, 11 meses, 10 días de pena privativa de libertad efectiva; y cuando se identifique la décima cuarta circunstancia agravante, la pena concreta y final será 15 años, 4 meses de pena privativa de libertad efectiva.

Consideramos que estas pautas metodológicas van a permitir a los operadores jurídicos, fijar adecuadamente la pena cuando se presente la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes y ello va a permitir que los fallos sean predecibles, no sean antojadizas, caprichosas o arbitrarias; en tal sentido, proponemos que se incorpore el literal d) al inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, cuyo texto es el siguiente: “En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena concreta se determina realizando un proceso de compensación de aumento y disminución pudiendo ubicarse la pena en la mitad de aquel tercio”.

BIBLIOGRAFÍA

- FIGUEROA NAVARO, Aldo. La reforma Pena l de la determinación judicial de la pena. Disponible en: <https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_07.pdf>.

- PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. “La determinación judicial de la pena en la Ley Nº 30076”. En: AA.VV. Determinación judicial de la pena. Pacífico, Lima, 2015.

________________________________________________________________

* Juez Titular del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Jaén, integrante del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

1 “Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación

1. Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes:

a) La carencia de antecedentes penales;

b) El obrar por móviles nobles o altruistas;

c) El obrar en estado de emoción o de temor excusables;

d) La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible;

e) Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la disminución de sus consecuencias;

f) Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado;

g) Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible, para admitir su responsabilidad;

h) La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido en la conducta punible.

2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes:

a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad;

b) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos;

c) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria;

d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole.

e) Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común;

f) Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe;

g) Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, que las necesarias para consumar el delito;

h) Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función;

i) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito;

j) Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable;

k) Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien está privado de su libertad o se encuentra fuera del territorio nacional;

l) Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los ecosistemas naturales;

m) Cuando para la realización de la conducta punible se han utilizado armas, explosivos o venenos, u otros instrumentos o procedimientos de similar eficacia destructiva.

n) Si la víctima es un niño o niña, adolescente, mujer en situación de especial vulnerabilidad, adulto mayor conforme al ordenamiento vigente en la materia o tuviere deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente o si padeciera de enfermedad en estado terminal, o persona perteneciente a un pueblo indígena en situación de aislamiento y contacto inicial”.

2 Recurso de Nulidad N° 4790-2009-Amazonas, de fecha 17 de agosto de 2010. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. N° 26, Gaceta Jurídica, Lima, agosto de 2011, pp. 127-128.

3 FIGUEROA NAVARO, Aldo. La reforma Penal de la determinación judicial de la pena. Disponible en: <https://www.unifr.ch/ddp1/derechopena l/articulos/a_20080521_07.pdf>.

4 Sentencia N° 728-2008-HC/TC. Caso Giuliana Flor de María Llamoja Hilares, fundamento jurídico 7.

5 Acuerdo Plenario N° 2-2010/CJ-116, de fecha 16 de noviembre del año 2010, fundamento jurídico 12.

6 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. “La determinación judicial de la pena en la Ley N° 30076”. En: AA.VV. Determinación judicial de la pena. Pacífico, Lima, 2015, p. 51.

7 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Ob. cit., p. 64.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe