EL RETRASO MENTAL Y SU RELEVANCIA JURÍDICO-PENAL. LA PERSONA CON RETRASO MENTAL COMO SUJETO ACTIVO DEL DELITO

Elky Alexander VILLEGAS PAIVA

El autor analiza el retraso mental como causa de inimputabilidad, sosteniendo que la responsabilidad penal del agente en esta condición dependerá del grado de desarrollo de dicha anomalía psíquica (será menor conforme mayor sea el deterioro de la inteligencia). En tal sentido, señala que la respuesta del Derecho Penal no siempre será la misma: si el retardo mental es grave, el agente actuará sin culpabilidad alguna; cuando sea moderado actuará con una culpabilidad disminuida, existiendo situaciones en las que el agente actuará con capacidad de culpabilidad al padecer un retardo mental leve (supuesto en el que no siempre corresponderá una disminución de la pena).

MARCO NORMATIVO

- Código Penal: art. 20 inc. 1.

I. Breves consideraciones sobre la estructura de la teoría del delito. Especial referencia a la categoría de la culpabilidad

Se denomina teoría del delito –en el contexto actual de la evolución del saber penal– al conjunto de reglas o criterios que sirven para poder determinar la imputación penal a un sujeto. Dicho proceso de determinación lo hará a través de la identificación, conceptualización y sistematización de aquellos elementos o caracteres que pueden considerarse comunes para que una conducta pueda ser considerada delito1 y que deben reunirse para la aplicación de las consecuencias jurídico-penales que establece la ley2. Mediante ella se busca, pues, una aplicación racional3 –o al menos coherente y previsible– de la ley penal a los casos concretos.

Ahora, si la teoría del delito tiene por finalidad conseguir una aplicación racional de la ley penal, entonces debe verificar –en los casos que se presenten– si están dados los presupuestos, generalmente aceptados4, de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad5 para requerir de la agencia judicial una respuesta que habilite el ejercicio del poder punitivo6; solo así se considerará que dicha actuación del poder punitivo del Estado no es irracional.

Dichos presupuestos, dentro de la estructura de la teoría del delito, funcionan a manera de filtros, es decir, como diversos niveles de análisis, de modo que cada uno de ellos presupone la presencia del anterior7 y todos tienen la finalidad de ir descartando las causas que impedirían la aplicación de una pena y comprobando (positivamente) si se dan las que condicionan esa aplicación8.

Se opera de esa forma en tanto que para elaborar la teoría del delito se emplea el método de investigación analítico, por el cual se descompone la representación totalizadora (el delito) en sus partes o elementos constitutivos9. Se apoya en la idea de que para conocer un fenómeno es necesario separar los principios, pero –y esto es esencialmente importante– sin perder de vista las relaciones que guardan entre sí y con el todo10.

En este sentido, debe quedar claro –como señala Zaffaroni– que cuando afirmamos que el concepto o la explicación que damos al delito es estratificado, queremos decir que se integra con varios estratos, niveles o planos de análisis, pero ello de ninguna manera significa que lo estratificado sea el delito: lo estratificado es el concepto que del delito obtenemos por vía del análisis. Entonces, lo que se habrá de enunciar serán sus caracteres analíticamente obtenidos, formando diversos planos o estratos conceptuales, pero el delito es una “unidad” y no una “suma de componentes”11. Por lo tanto, son solo razones analíticas y expositivas las que permiten una diferenciación conceptual.

Teniendo presente aquello, esto es, tomando en cuenta el método de investigación analítico del delito, se puede sostener por un lado, que solo tendrá sentido preguntarse por la adecuación típica de un hecho jurídico si este reúne los requisitos de una acción en sentido jurídico-penal, es decir, que sea un hecho jurídico con características propias que le impriman relevancia penal. De igual forma, solo cabe preguntarse por la culpabilidad si previamente se ha comprobado que una acción es típica y antijurídica (lo que la doctrina denomina ilícito penal12); y por otro lado que, si bien a nivel expositivo se debe operar de la manera señalada, lo cierto es que, por ejemplo, la culpabilidad no puede constituir una categoría desligada del ilícito penal, pues toda imputación penal establece necesariamente una vinculación entre el hecho y el autor. Una determinación del ilícito con criterios puramente naturalistas u objetivistas resultaría francamente vana, si no se tiene en cuenta al sujeto de la imputación. Esta vinculación funcional entre injusto y culpabilidad no impide, sin embargo, una separación didáctica del proceso de imputación penal, en el que primero se establezca provisionalmente la existencia de un injusto penal y luego se afirme propiamente la imputación con la determinación de la culpabilidad del autor13.

Entonces, en este último sentido, para efectos de imputación penal, una vez comprobada la exigencia de una acción en sentido jurídico-penal, se procederá a verificar la tipicidad de dicha conducta; luego para ir completando el mencionado proceso de imputación resulta necesario determinar si esa conducta típica no encuentra justificación alguna que desvirtúe su antijuridicidad eventualmente adelantada14 en la tipicidad, en otras palabras se determina definitivamente su contrariedad al ordenamiento jurídico (antijuridicidad formal) por haber puesto en peligro o lesionado un bien jurídico-penal protegido por dicho ordenamiento (antijuridicidad material)15.

Y finalmente se deberá determinar la culpabilidad del agente. La culpabilidad es el lugar donde se decide la imputación de responsabilidad personal a una persona por haber realizado una conducta que pudo y debió abstenerse de realizar. En la graduación de la culpabilidad entran en consideración el contexto personal y social de autor16, así como también los criterios de prevención general positiva17.

Dado que el delito se basa en una acción, entonces la culpabilidad o imputación personal como también se la denomina18, toma como presupuesto antropológico la libertad de las personas, y es que sin la atribución de libertad al autor no es posible fundamentar la imputación del hecho delictivo como propio. En tanto se trata de una sociedad de personas, la culpabilidad jurídico-penal solo puede tener lugar si se considera su individualidad, es decir, su capacidad de manifestar libertad en sus actuaciones19.

Ahora bien, en cuanto que con la imputación personal lo que se busca es atribuir o imputar el desvalor del hecho antijurídico penal a su autor20, lo que se hace en este nivel es evaluar un conjunto de aspectos relativos al agente: en primer lugar la imputabilidad, esto es, verificar que el autor del ilícito penal se encontraba en capacidad psicológica suficiente –media– de comportarse y motivarse por la norma, es decir, ser capaz de comprender la antijuridicidad de su comportamiento y de regirlo por las normas jurídicas21, por lo que queda excluida por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o alteración de la percepción; en segundo lugar, la probable conciencia de la antijuridicidad, lo que implica verificar si el autor conocía la prohibición –mejor antijuridicidad– del acto por el protagonizado (excluida por situación de error de prohibición) y; en tercer lugar, exigibilidad de otra conducta, es decir, si el autor se encuentra en condiciones y circunstancias de actuar de manera diferente a como lo hizo por serle exigible, lo que no se dará –y por lo tanto quedará excluida– por una situación de miedo insuperable, obediencia jerárquica, etc.22.

En esta oportunidad abordaremos el estudio del primero de los elementos de la culpabilidad, es decir, de la imputabilidad y del retardo mental como un supuesto de anomalía psíquica que la excluye.

II. Imputabilidad

Debemos empezar por reconocer que la imputabilidad es una de las categorías dogmáticas más controvertidas de la ciencia penal, en tanto no admite criterios exactos de determinación23, sin embargo, en una perspectiva general y en términos jurídico-penales, podemos sostener que en cuanto la culpabilidad supone un determinado desarrollo o madurez de la personalidad y unas determinadas condiciones biopsíquicas que permitan al autor conocer la lesividad material de su comportamiento y su ilicitud, así como dirigir su voluntad conforme a dicha comprensión, entonces, es a ese conjunto de condiciones o facultades mínimas requeridas para poder considerar a un sujeto culpable de la conducta antijurídica que ha realizado a lo que se denomina imputabilidad24.

En ese sentido, la imputabilidad es la capacidad de poder recibir imputaciones penales, para lo cual se busca determinar que el autor, en el momento del hecho, haya sido capaz de obrar responsablemente, es decir, comprender que el hecho no está autorizado y determinarse por esta comprensión25 (abstenerse del hecho) al haber sido motivado por la norma no autoritativa26.

Ahora bien, si imputabilidad es la posibilidad que tiene la acción de ser puesta a cargo del autor entonces imputable es la conducta que solo se puede poner a cargo del autorcuando este tiene capacidad psíquica para comprender su antijuridicidad y para adecuar su comportamiento a esa comprensión27. Y a contrario sensu será llamado inimputable la persona que carece de suficientes facultades mentales y de la capacidad de la motivación, al momento de realizar la conducta típica, que le impide comprender su acción u omisión en los términos establecidos por la ley penal; por ese motivo se le considera carente de culpabilidad en sus actos28.

En esa línea, se suele decir que la imputabilidad es la capacidad de culpabilidad29, entendido esto como “la capacidad de un sujeto para poder soportar el juicio de reproche que representa la condena, por haber cometido un hecho típico y antijurídico”30, en otras palabras como ya hemos dicho es la capacidad de poder recibir imputaciones penales, lo que en buena cuenta significa que una persona se encuentra en la capacidad para poder responder jurídicamente por sus acciones.

La imputabilidad requiere de dos elementos: primero, la capacidad de comprender la desaprobación jurídico-penal (conocimiento del injusto), y, segundo, la capacidad de dirigir el comportamiento de acuerdo con esa comprensión (exigibilidad de otra conducta). Estos elementos son recogidos en el CP de 1991, cuando se hace alusión al poseer la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esa comprensión.

Ahora bien, si al agente no le es posible entender que lo que está haciendo se halla prohibido en la ley penal o que no existe mandato de actuación, entonces no le será invocable la exigencia de que se autodetermine conforme a la prohibición. Sin embargo, puede suceder que aun cuando pueda comprender la prohibición tampoco le sea exigible que se determine conforme a ella, es decir, puede tener una perfecta capacidad de comprensión de la antijuridicidad –e incluso efectiva comprensión de ella– y, no obstante, el agente no tenga capacidad psíquica para adaptar la conducta a esa comprensión, como sucede, por ejemplo, en los múltiples casos de fobias severas. Es por esto último que se analiza en los dos niveles ya mencionados la imputabilidad y por ello mismo resulta correcto sostener que “la capacidad psíquica de culpabilidad importa la de ser sujeto del requerimiento o exigencia de comprensión de la antijuridicidad, pero no se agota en ella, puesto que también es necesario que el autor tenga la capacidad psíquica necesaria para adecuar su conducta a esta comprensión”31.

La ausencia de capacidad de comprensión de la ilicitud de su comportamiento (activo u omisivo) no descansa aquí en un error de prohibición, sino en bases biológicas y psicológicas determinadas y determinables. Y no puede constituir un error de prohibición por cuanto solo puede errar en su comprensión de la ilicitud quien tenga la posibilidad de ejercitar funciones intelectivo-valorativas, de las que justamente se halla desprovistas el inimputable. Solo puede errar quien tiene la capacidad de conocer y valorar. La ausencia de dicha facultad de comprensión del mundo real y de las prohibiciones radica, en cambio, en bases biológicas y psicológicas o en ambas, cuando se referencia en la existencia de los diversos cuadros médico-psiquiátricos que pueden generar inimputabilidad (psicosis, oligofrenias, demencias seniles), o en momentos específicos y focalizados en los cuales el agente actúa bajo el dominio de una causal de inimputabilidad, sin que sufra necesariamente de un cuadro clínico de anomalía psíquica de base orgánica o en general de enfermedad mental32.

Tampoco dicha situación de no comprensión significa necesariamente que el agente no sea consciente de que está cometiendo un hecho típico. Pues en la mayoría de los casos el agente inimputable accionará conociendo el hecho. De manera que el inimputable actúa, por lo general, con dolo o culpa cuando consuma a nivel típico el delito, de allí se entiende que la inimputabilidad sea una causa de excepción de culpabilidad no de tipicidad.

Ahora bien, para la imputabilidad penal resulta necesario solamente que el autor cuente con las capacidades de percepción, de comprensión y de determinación que le permitan evitar la realización del injusto penal. Por lo tanto, la merma en alguna de estas capacidades que no le impida aun actuar conforme a Derecho, no excluirá la imputabilidad penal, aunque podría ser considerada a efectos de disminuir la culpabilidad. Igualmente, la existencia de momentos en los que el autor pierde alguna de las capacidades mencionadas no debería afectar la imputabilidad respecto de un ilícito penal realizado en un momento en el que contaba con dichas capacidades, pues cuando actuó era un sujeto imputable33.

Por otro lado, cuando el Código Penal pe-ruano se refiere a la anomalía psíquica en la determinación de las causales de inimputabilidad presentes en su artículo 20 inciso 1, se inclina por enunciar y partir de una fórmula de carácter biológico-psiquiátrico. Sin embargo, en el artículo 20 inciso 1 se da cabida, además a un importante criterio normativo o valorativo-jurídico, que se deriva de la exigencia que (por la anomalía psíquica) la persona “no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión”.

De esta forma se asume en última instancia el método psicológico normativo, en base a considerar que no todos los trastornos de conciencia se deben a causas puramente corporales-orgánicas (biológicas), y porque la constatación de la capacidad de actuar de otro modo es una construcción normativa34 que no se agota con el análisis de los efectos de los exámenes psíquicos sobre la normativamente entendida capacidad de comprensión y dirección del autor, sino que va más allá, pues dicho juicio normativo debe abarcar también el juicio social, cultural, histórico y antropológico donde la persona actúa35.

Y es que la imputabilidad del agente no se agota en una valoración de contenido psicológico-psiquiátrico, sino que se traduce en un juicio cultural de carácter complejo que abarca lo normativo36, es decir el concepto de imputabilidad debe ser entendido enmarcado en una historia, en una biografía y referido a una estructura social determinada, como la consecuencia de un largo proceso de socialización que se inicia desde el nacimiento y se continúa durante toda la vida con la internalización de las diversas exigencias normativas sociales y jurídicas37.

En el momento actual resulta adecuada esta combinación de aspectos biológico-psiquiátrica de carácter naturalista con una psicológico-jurídica con relación a la inimputabilidad, pues en los supuestos contenidos en nuestro Código Penal, encontramos estados biológicos (psiquiátricos) y psicológicos. Así, el supuesto o base biológica (patológica) existe cuando se da un estado anormal reconocido por la psiquiatría o la psicología, y el supuesto psicológico exige que el autor, a causa de la distorsión biológica de su salud mental, no sea capaz de comprender lo injusto del hecho o de actuar conforme a este entendimiento38, lo cual deberá ser materia de enjuiciamiento a cargo del magistrado mediante una valoración jurídica o normativa. No cabe duda de que el factor biológico, cuya esencia y modo de acción son investigados por la psiquiatría y la psicología, debe ser analizado en relación con el alcance de su gravedad y su significado para el hecho concreto, y, su vinculación con los trastornos psíquicos descritos en la ley, crea la necesaria seguridad jurídica39.

III. La anomalía o perturbación psíquica

No es posible determinar la capacidad de culpabilidad (capacidad de imputación) en forma positiva, sino captarla a través de la ausencia de determinados fundamentos que la excluyen. Estos fundamentos son, por un lado, la minoridad y, por otro, las modificaciones anormales de la personalidad o el déficit de la misma.

En este apartado veremos el segundo aspecto, las modificaciones anormales de la personalidad, y de ellas tocaremos las que son consecuencia por perturbaciones psíquicas, y de estas últimas –luego de conceptualizar a las anomalías psíquicas– consideraremos al retardo mental.

Las anomalías síquicas aluden a un fenómeno de desviaciones de lo normal40 en cuanto al desarrollo de la vida psíquica de la persona, las cuales, para surtir efecto, deben configurar una desviación grave y profunda. Se descarta de plano las anomalías que constituyen una ligera modificación o desviación tenue del psiquismo del sujeto, pues estas carecen de relevancia jurídico-penal41.

La anomalía psíquica puede ser permanente o transitoria, como puede ser congénita o adquirida. A la ley no le interesa el tiempo de su duración, sino los efectos que despliega en el momento de la comisión del delito. Por ello, resulta indiferente para el supuesto que tratamos si la anomalía psíquica aparece en sus síntomas antes de la comisión del delito o recién se revela en el mismo. Lo esencial es saber si ha concurrido o no en la ejecución del hecho. En caso exista una comprensión del acto subsiste la responsabilidad penal a la que se refiere el artículo 20 inciso 142.

Ahora bien, los inimputables que cometen el delito bajo los efectos del estado de anomalía síquica no pueden ser declarados culpables del hecho delictivo, y por ende no se les podrá imponer una pena, pero sí alguna de las medidas de seguridad establecidas en el Código Penal43. Asimismo, en el caso de que ciertas formas de inimputabilidad obedezcan a estados preordenados o buscados por el agente para delinquir, nos salimos del cuadro liberador de pena que establece el marco normativo de la inculpabilidad por incapacidad, para entrar en el terreno de la actio libera in causa44, es decir, en este último supuesto el propio agente en momento anterior a su actuar delictivo, se puso dolosa o imprudentemente en un estado de inimputabilidad.

La facultad de no comprensión de la ilicitud de su comportamiento (activo u omisivo) no descansa aquí en un error de prohibición, por cuanto solo puede errar en su comprensión de la ilicitud quien tenga la posibilidad de ejercitar funciones intelectivo-valorativas, de las que justamente se halla desprovistas el inimputable (solo puede errar quien tiene capacidad de conocer)45.

Tampoco dicha facultad de no comprensión significa necesariamente que el agente no sea consciente de que está cometiendo un hecho típico. Pues en la mayoría de los casos el agente inimputable accionará deseando y conociendo el hecho (elementos del dolo que estarán presentes en su conducta). Tal y como lo ponen de manifiesto las descripciones de la sentencia donde el agente seleccionó como víctima a una menor de edad y materializa coherentemente sus actos típicos lesivos y atentatorios contra la libertad sexual. El inimputable actúa por lo general con dolo o imprudencia cuando consuma a nivel típico el delito, de allí se entiende que la inimputabilidad sea una causa de exención de culpabilidad no de tipicidad.

En la hipótesis que el agente mayor de edad biológicamente inimputable llegue a conocer la ilicitud de su comportamiento, pero no pueda determinar su comportamiento conforme a dicha comprensión (por no poder controlarse o autorregularse), de modo tal que haya existido posibilidad de actuar conforme a derecho, estaremos frente a una eximente incompleta, la misma que nuestro Código Penal lo reconduce a través del artículo 21 de su cuerpo normativo.

IV. El retardo mental

Dentro de las varias anomalías psíquicas que registra la patología médico-psiquiátrica, encontramos al retardo o retraso mental, en tanto quien la padece se ve afectado en su inteligencia, y concomitantemente con ella, la capacidad de adaptación del individuo.

El retardo mental46, llamado también deficiencia mental, oligofrenia, hipofrenia o frenastenia, es considerado como una debilidad intelectual congénita o innata sin causa demostrable o evidenciable47, pues no se aprecia, al menos hasta los avances actuales de la ciencia médica, daños cerebrales en quienes las padecen48. Es un estado en el que resulta afectada la capacidad intelectual del sujeto49, es decir, su inteligencia50. En otras palabras, se trata de una insuficiencia cuantitativa del grado de inteligencia51, por detención del desarrollo del cerebro congénita o adquirida en los primeros años de la vida52.

El sistema de la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10), dentro del capítulo sobre los trastornos mentales y del comportamiento, define al retraso mental como un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de la inteligencia, tales como las funciones cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización53.

De lo señalado se colige que la principal característica de esta anomalía es la falta de inteligencia, de la capacidad de experimentar y de la capacidad de asimilar la experiencia necesaria para la socialización54. A medida que es más profunda la debilidad mental va incapacitando más para el pensamiento, impidiendo la capacidad de abstracción del sujeto55. El sujeto, a consecuencia de la ausencia de inteligencia abstracta, está desconectado del mundo cultural, y solo se relaciona con el mundo natural o medio ambiente, por lo tanto no posee juicio crítico abstracto ni concreto56.

En la sentencia que propicia este comentario, los magistrados de la Corte Suprema –acogiendo los criterios que hemos señalado al momento de referirnos a la imputabilidad– sostienen correctamente que el retardo mental en campo del Derecho Penal se constituye en “una causa de inimputabilidad de acuerdo con el artículo veinte del Código Penal y se presenta cuando el agente infractor al momento del hecho carece de capacidad suficiente, por incapacidad mental, para comprender la criminalidad del acto y para conducirse de acuerdo a esa comprensión; que desde el punto de vista estrictamente jurídico lo relevante es determinar si el sujeto puede o no entender el injusto de su actuar y enseguida, si puede o no adecuar su conducta a ese conocimiento”.

1. Clases

A. Oligofrenia leve (debilidad mental): Los individuos que la padecen adquieren tarde el lenguaje, pero la mayoría alcanzan la capacidad de expresarse en la actividad cotidiana, de mantener una conversación y de ser abordados en una entrevista clínica. La mayoría de los afectados llegan a alcanzar una independencia completa para el cuidado de su persona (comer, lavarse, vestirse, controlar los esfínteres), para actividades prácticas y para las propias de la vida doméstica, aunque el desarrollo tenga lugar de un modo considerablemente más lento de lo normal. Las mayores dificultades se presentan en las actividades escolares y muchos tienen problemas específicos en lectura y escritura. Sin embargo, las personas ligeramente retrasadas pueden beneficiarse de una educación diseñada de un modo específico para el desarrollo de los componentes de su inteligencia y para la compensación de sus déficits. La mayoría de los que se encuentran en los límites superiores del retraso mental leve pueden desempeñar trabajos que requieren aptitudes de tipo práctico, más que académicas, entre ellas los trabajos manuales semicualificados. En un contexto sociocultural en el que se ponga poco énfasis en los logros académicos, cierto grado de retraso leve puede no representar un problema en sí mismo. Si se utilizan test de CI estandarizados de un modo adecuado el rango 50 al 69 corresponde a un retraso mental leve.

B. Oligofrenia media (imbecilidad). Los individuos incluidos en esta categoría presentan una lentitud en el desarrollo de la comprensión y del uso del lenguaje y alcanzan en esta área un dominio limitado. La adquisición de la capacidad de cuidado personal y de las funciones motrices también están retrasadas, de tal manera que algunos de los afectados necesitan una supervisión permanente. Aunque los progresos escolares son limitados, algunos aprenden lo esencial para la lectura, la escritura y el cálculo. Los programas educativos especiales pueden proporcionar a estos afectados la oportunidad para desarrollar algunas de las funciones deficitarias y son adecuados para aquellos con un aprendizaje lento y con un rendimiento bajo. De adultos, las personas moderadamente retrasadas suelen ser capaces de realizar trabajos prácticos sencillos, si las tareas están cuidadosamente estructuradas y se les supervisa de un modo adecuado. Rara vez pueden conseguir una vida completamente independiente en la edad adulta. Sin embargo, por lo general, estos enfermos son físicamente activos y tienen una total capacidad de movimientos. La mayoría de ellos alcanza un desarrollo normal de su capacidad social para relacionarse con los demás y para participar en actividades sociales simples. El CI está comprendido entre 35 y 49.

C. Retraso mental grave. Tanto el cuadro clínico, como la etiología orgánica y la asociación con otros trastornos son similares a los del retraso mental moderado, siendo lo más frecuente en este grupo unas adquisiciones de nivel más bajos que los mencionados en el retraso mental moderado. Muchas personas dentro de esta categoría padecen un grado marcado de déficit motor o de la presencia de otros déficits que indica la presencia de un daño o una anomalía del desarrollo del sistema nervioso central, de significación clínica. El CI está comprendido entre 20 y 34.

D. Oligofrenia profunda o severa (idiocia). El cociente intelectual en esta categoría es inferior a 20, lo que significa en la práctica que los afectados están totalmente incapacitados para comprender instrucciones o requerimientos o para actuar de acuerdo con ellas. La mayoría tienen una movilidad muy restringida o totalmente inexistente, no controlan esfínteres y son capaces en el mejor de los casos solo de formas muy rudimentarias de comunicación no verbal. Poseen una muy limitada capacidad para cuidar sus necesidades básicas y requieren ayuda y supervisión constantes.

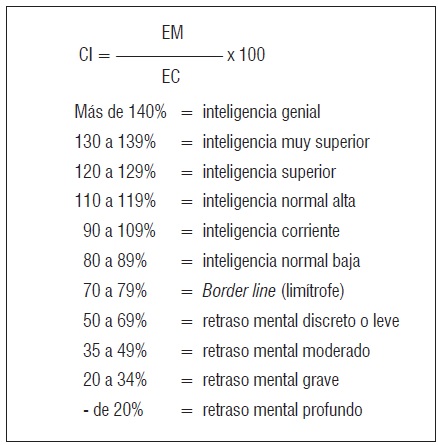

Los coeficientes de inteligencia o cociente intelectual –a los que hemos hecho referencia al momento de hablar de los grados de retraso mental– se obtienen dividiendo la edad mental de la edad cronológica y multiplicando el resultado por 100, nos permiten establecer patrones o matrices que informan al interesado acerca de los deterioros, normalidad o genialidades de la inteligencia de una persona. Así, tenemos la siguiente escala:

Sin embargo, debido a que en la etiología del retraso mental se tiene la presencia de factores tanto biológicos (herencia) como sociales (por ejemplo, condiciones en las que discurrió la primera infancia), resulta relativamente acertado el criterio del coeficiente intelectual (CI), el cual suelen utilizar los tribunales de justicia. En efecto, este criterio psicométrico es demasiado rígido y esquemático, y no se halla exento de defectos al igual que sus resultados, por ello debe tenerse en cuenta, además, el criterio de la adaptación social y el biológico, es decir, puede complementarse con escalas que evalúan la adaptación social en un medio determinado, lo que conjuga con el método mixto psicológico-normativo recogido en el inciso 1 del artículo 20 del Código Penal57.

V. La persona con retraso mental como sujeto activo del delito

Luego de analizado si el agente padece de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o alteraciones de la percepción, y solo una vez que se ha constatado uno de estos estados se ha de decidir en una segunda valoración de la imputabilidad si el sujeto, debido a ello, no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión.

Al ser el retardo mental una anomalía que admite gradaciones o niveles en el grado de afectación de la inteligencia y la capacidad de adaptación del individuo, las respuestas no serán las mismas para determinar si el agente del delito actuó con capacidad de culpabilidad, la tuvo disminuida o resulta inscribible en un contexto de inimputabilidad.

En el caso de los sujetos fronterizos, caracterizados por la torpeza manifiesta en sus actos y decisiones, denominados con la expresión border line, vale decir, aquellos que se encuentran entre una inteligencia normal y otra con retardo leve, pero que sí internalizan normas prohibitivas y mandatos, así como observan niveles aceptables de adaptación y socialización, se les considera sujetos normalmente imputables, no admitiéndose la posibilidad de atenuantes en su responsabilidad penal, esto es, reciben un trato igual al de los sujetos con inteligencia normal. En este punto, considero que tendrá que flexibilizarse en determinados casos el criterio, para no incurrir en generalizaciones inadecuadas que soslayen atenuantes de comprensión que informen de su real capacidad de culpabilidad, cuando se trate de determinados delitos en los que se hace despliegue de inteligencia o de especiales y sofisticadas circunstancias modales exigidas por el tipo penal58.

Los retardados leves o discretos, sujetos que se ubican en lo que se ha dado en llamar la debilidad mental, son usualmente considerados, de cometer delitos, poseedores de una responsabilidad penal restringida, cuando no se trate de una causal de atipicidad por error de tipo invencible o vencible sin forma culposa, hipótesis estas dos últimas que harán de este retardado un sujeto cuyos actos no adquieren tipicidad penal. En el ámbito de la capacidad de culpabilidad, resultará aplicable la eximente incompleta establecida en el artículo 21 del Código Penal, cuando se advierta que el mensaje normativo de la norma penal no le era de una total comprensión o que no haya podido determinarse de conformidad a derecho59.

Conforme nos adentremos en niveles ya más acusados de retardo, ingresamos al ámbito de la exclusión de capacidad de culpabilidad, la que se torna absoluta cuando nos referimos a los retardados graves y profundos, en donde no es posible detectar facultades de comprensión de la antijuridicidad de la conducta y del comportamiento de conformidad a tal comprensión, al tratarse de seres básicamente instintivos, sin facultades de valoración ni discernimiento. El tema de los retardados moderados, merece sin embargo un debido matizamiento, con el objetivo de advertir la posibilidad de sujetos con imputabilidad restringida, junto a otros plenamente inimputables, es decir, declaradamente incapacitados para internalizar normas jurídicas y comportarse conforme a derecho; de modo que, al ubicarnos en el caso concreto, no todos sean considerados inimputables absolutos60.

En esta tarea de determinar el nivel de retardo y por lo mismo de efectuar el juicio de reprobación normativa, o en su caso de la declaración de eximencia completa o incompleta de responsabilidad penal, juega un papel de primer orden la respectiva pericia psiquiátrica y los informes médicos, sometidos a debate pericial y evaluación del juez.

Ello resulta imprescindible, dado que el legislador ha vinculado el juicio de inimputabilidad a un análisis del sujeto a unos hechos concretos, juicio que deberá realizar el juez, de acuerdo con los informes periciales que se hayan elaborado sobre el mismo, para determinar las consecuencias que dicho trastorno ha provocado, atendiendo a la conjugación de dos elementos: uno intelectual, consistente en la capacidad que tenía el sujeto de comprender el injusto de la conducta en el momento de realizarla; y otro volitivo, que habrá de poner atención en la posibilidad del sujeto, de obrar conforme a ese entendimiento61.

Entonces, determinar la capacidad de imputabilidad de cada sujeto es, pues, una labor judicial, que requiere la ayuda de la pericia psiquiátrica, la que constituye un elemento esencial a fin de garantizar un acertado enjuiciamiento de la misma62.

En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo español, que al respecto ha sostenido que: “la determinación de la capacidad de culpabilidad se lleva a cabo mediante una división de tareas entre los peritos y los jueces”, en la que “a los médicos corresponde señalar las bases patológicas de la anomalía que en su caso, persigan, que ha de ser valorada por el Tribunal, correspondiendo a este la decisión sobre la imputabilidad, semiimpu-tabilidad o inimputabilidad, por tratarse de conceptos de carácter eminentemente jurídico”63, pues debe recordarse “que en toda prueba judicial médica deben diferenciarse dos fases sucesivas de examen y valoración residenciadas en elementos personales distintos, la primera, que se refiere a la propia anomalía psíquica con todos sus contornos, es exclusivamente médica y como tal debe ser efectuada por los especialistas correspondientes. Sobre esa valoración médica deben extraerse las consecuencias jurídicas, es decir, la incidencia de que en el concreto caso enjuiciado haya podido tener el déficit intelectivo-volitivo apreciado médicamente, y esta valoración es jurídica correspondiéndole en exclusiva al tribunal sentenciador, quien al establecer su valoración, deberá tener todas las circunstancias concurrentes, e incluso las otras pruebas, tales como las testificales si las hubiera y en definitiva todo aquello que le permita una recreación ex post facto acercarse lo más posible al momento en que el acusado cometió los hechos que se le imputan a los efectos de determinar el concreto alcance de aquella enfermedad mental, trastorno de la personalidad toxicofilia o anomalía psíquica puede tener en su facultad de saber lo que hacía y querer lo que conocía en relación con el hecho enjuiciado, lo que supone reconocerle al tribunal sentenciador la exclusiva competencia para efectuar los pronunciamientos correspondientes relativos a la imputabilidad del sujeto, ciertamente de forma razonada, y por tanto, explicitando las motivaciones que le llevan a fijar un determinado grado de déficit, coincidente o discrepante”64.

Ahora bien, para el sistema penal no basta que el sujeto sufra una determinada anomalía o alteración mental, sino que es imprescindible demostrar que dicha entidad nosológica le afectó significativamente en el momento concreto y respecto de los hechos enjuiciados, en su capacidad para comprender la ilicitud del hecho o de actuar conforme a dicha comprensión65. Entonces desde un punto de vista estrictamente jurídico, lo relevante es determinar si el sujeto puede o no entender el injusto de su actuar y enseguida, si puede o no adecuar su conducta a ese conocimiento, pues no siempre quien sufra de debilidad mental deberá ser declarado inimputable, pues solo los casos más graves de oligofrenia pueden eximir de responsabilidad penal, pues en estos casos el sujeto no tiene una compresión del acto que realiza o, teniéndola, no puede dirigirse conforme a dicho entendimiento66.

Y es que, en sentido jurídico-penal, los fenómenos psíquicos anormales eliminan la capacidad de culpabilidad solamente si el autor es incapaz de comprender la ilicitud del hecho o de obrar de acuerdo con esta comprensión y solamente cuando estén referidos al caso en concreto. Por ello debe exigirse que la anomalía psíquica se relacione directamente con la clase de delito cometido, puesto que algunas anomalías psíquicas suelen afectar gravemente parcelas de la vida del sujeto, pero no impiden que el sujeto pueda comprender el carácter delictuoso de su acto o que pueda motivarse y dirigir su comportamiento conforme a dicho entendimiento67.

Por lo tanto, la capacidad de culpabilidad se debe valorar en relación a unos hechos determinados, respecto a una particular infracción penal. La afirmación de inimputabilidad del sujeto que padece un trastorno mental no puede ir referida a cualquier delito en abstracto sino que debe guardar relación con la infracción concretamente realizada, pues es respecto de ella que debe ponderarse la capacidad del autor para comprender la ilicitud del hecho y para actuar conforme a dicha comprensión, no siendo suficiente que exista una coincidencia cronológica entre la anomalía y el delito realizado68.

Bajo estos parámetros es que resulta adecuado exigirse un nexo o vínculo entre la anomalía psíquica (por ejemplo el retardo mental) y la incapacidad de querer o motivarse por ella con relación a los hechos cometidos en el caso en concreto. Se debe comprobar caso por caso y en concreto si el hecho cometido es manifestación de su anomalía psíquica o se debe a la concurrencia de otra serie de factores que de concurrir, no pueden eximir, sino a lo sumo atenuar o, incluso, en algunos casos dejar inalterada, la responsabilidad penal69.

En esta perspectiva resulta necesario, como ya hemos anotado anteriormente, contar con el conocimiento empírico de expertos, no solo para la determinación de los aspectos biológicos-psicológicos del diagnóstico, sino también para fijar, siempre en el caso concreto, hasta qué punto el sujeto era asequible a la norma en el momento del hecho, si la norma jurídica tuvo la posibilidad de surtir efecto en el proceso de motivación o autocontrol del sujeto70. Los peritos deberán demostrar si el sujeto fue un destinatario idóneo de la norma, y el juez realizará, siempre en el caso concreto y no en referencia a cualquier delito en abstracto, el ulterior juicio acerca de la capacidad de comprensión y de inhibición del individuo71.

De esta manera una persona puede padecer un determinado grado de retardo mental, pero ello no implica necesariamente que ello conlleve a una falta de motivación de la norma y determinarse conforme a ella, por cuanto la debilidad mental puede estar referida a otros campos de su vida y que no influye sobre el hecho en concreto sobre el que recae el tipo penal en específico. Siendo así quien padezca de retardo mental leve no deberá ser declarado inimputable, pues no toda debilidad mental supone que la persona carezca de la facultad de comprender lo que hace y limitar la magnitud de su conducta.

En esa línea la disminución relativa de la capacidad mental no implica de por sí que desaparezca totalmente la responsabilidad penal, pero sí podría influir en la determinación judicial de la pena; por lo que de presentarse este último supuesto se debe analizar su presencia en la determinación del comportamiento del sujeto activo del delito y tendrá que flexibilizarse su aplicación en determinados casos para no incurrir en generalizaciones inadecuadas que conlleven a disminuir sanciones significativamente y se afecte la real capacidad de culpabilidad del imputado; por tanto, es necesario que en cada situación se analice el grado de afectación en el fuero interno mental del presunto infractor, para ver si ha cambiado su estado psíquico, y el efecto de la anulación de sus capacidades volitivas y cognoscitivas.

________________________________

* Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Investigador del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Perú. Socio fundador y responsable del área penal de Villegas Paiva-Consultores & Abogados.

1 Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoría general del delito. 2ª edición, 1ª reimpresión. Temis, Bogotá, 1998, p. 1; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte general. 6ª edición, Ediar, Buenos Aires, 1996, pp. 317 y 318.

2 Cfr. BENAVENTE CHORRES, Hesbert. La aplicación de la teoría del caso y la teoría del delito en el proceso penal acusatorio. J.M Bosch, Barcelona, 2011, p. 127.

3 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Principios de Derecho Penal. Parte general. 4ª edición, Akal, Madrid, 1997, p. 132.

4 Estos elementos son aceptados, por lo general, tanto en Alemania, país donde se gestó esta teoría del delito, y en los demás ordenamientos jurídicos que tienen una marcada influencia de la dogmática penal alemana.

5 Algunos autores incluyen como elemento del delito, la punibilidad. Sin embargo, no puede considerarse como una categoría dentro de la teoría del delito, puesto que la punibilidad (penalidad) está referida a causas o condiciones adicionales que no se incluyen en todos los delitos, sino que se presenta excepcionalmente en algunos casos delictivos, es decir, hay acciones típicas, antijurídicas y culpables que requieren de ciertas condiciones para que sean consideradas punibles, en tal sentido no impiden ninguna de las categorías mencionadas (en otras palabras, puede haber delito sin punibilidad), sino solo la conveniencia político-criminal de la pena por otras razones ajenas a la gravedad de la infracción. Conforme a ello parece más adecuado que su estudio se realice en el momento de la determinación judicial de la pena. Sobre ello véase: TAVARES, Juarez. Teorias do delito (variações e tendências). Revista Dos Tribunais, São Paulo, 1980, p. 1; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Tomo V, Ediar, Buenos Aires, 1988, p. 11 y ss.; CUELLO CONTRERAS, Joaquín. El Derecho Penal español. Curso de iniciación. Cuestiones introductorias. Teoría del delito 1. 2ª edición, Cáceres, 1996, p. 272; MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte general. 7ª edición, B de f,Montevideo-Buenos Aires, 2004, pp. 150-151; VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte general. 1ª edición, 3ª reimpresión, Grijley, Lima, 2010, p. 227, num. 483.

6 Una vez comprobados esos presupuestos, un segundo sistema pregunta cómo debe responder la agencia jurídica a ese requerimiento; a este segundo sistema se le denomina teoría de la pena, que cabe entenderlo más precisamente –según Zaffaroni– como teoría de la responsabilidad penal o punitiva de la agencia jurídica (no del criminalizado, pues quien debe responder es la agencia). Véase: ZAFFARONI, Eugenio; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Derecho Penal. Parte general. 2ª edición, Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 373.

7 En este sentido POLAINO NAVARRETE, Miguel. Lecciones de teoría del delito. 3ª edición, Sevilla, 2012, p. 20.

8 Véase BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Manual de Derecho Penal. Parte general. 1ª edición, 3ª reimpresión, Temis, Bogotá, 1996, p. 67.

9 Como dice Bacigalupo, la teoría del delito al pretender establecer un orden para el planteamiento y la resolución de los problemas que implica la aplicación de la ley penal, se vale de un método analítico, por el cual se procura separar los distintos problemas en diversos niveles o categorías. (BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Principios de Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., p. 132).

10 Así, TERRAGNI, Marco Antonio. Tratado de Derecho Penal. Tomo I-Parte general. La Ley, Buenos Aires, 2012, p. 100.

11 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte general. 6ª edición, Ediar, Buenos Aires, 1996, p. 320.

12 Al ilícito penal también se le denomina “injusto” penal, sin embargo la palabra “injusto” no es lo suficientemente clara, en la medida que significa “no justo o no equitativo”, expresión de nítida connotación moral. Por eso, es preferible emplear el término ilicitud que significa cualidad de lícito, y que debería utilizarse en el sentido de lo penalmente ilícito. Así, HURTADO POZO, José. Ob. cit., p. 513, num. 1334. De similar opinión BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Manual de Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., p. 73, cuando sostiene que: “Generalmente la teoría de lo ilícito penal se designa como teoría de lo injusto. Mediante esta expresión se entiende traducir la voz alemana Unrecht que, literalmente, significa negación del derecho. La traducción no parece afortunada porque sugiere implicancias iusnaturalistas que son ajenas al concepto”.

13 En este sentido, GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal. Parte general. 2ª edición. Jurista Editores, Lima, 2012, pp. 625 y 626. Agrega el autor que siendo tan solo una separación con fines didácticos entonces no sería rechazable de plano una construcción conceptual del delito que inicie con la categoría de la culpabilidad y entre después a determinar si hay un injusto penal. En la realidad el injusto y la culpabilidad se presentan en una interrelación lógica y conceptual que solo cabe distinguirlos en un plano puramente explicativo. El carácter estrictamente didáctico de la exposición diferenciada se confirma por el hecho, constatable en la práctica de los tribunales, de que en los casos claros de ausencia de culpabilidad se entra directamente en el análisis de esta categoría sin discutir previamente si ha habido un injusto penal o no. Por ejemplo: si el hecho fue cometido por un menor de edad, se pone en evidencia directamente la inimputabilidad para negar la responsabilidad penal sin que previamente se determine si el hecho era antijurídico o no.

14 Cfr. GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal. Parte general. 2ª edición. Jurista Editores, Lima, 2012, p. 569.

15 Una acción típica solo se reputará como antijurídica si cumple conjuntamente con el aspecto formal (contrario al ordenamiento jurídico, pues consiste en una oposición del acto con la norma prohibitiva o preceptiva, implícita en toda disposición penal que prevé un tipo legal, por ejemplo, “no matar” en relación con el art. 106 del CP.) y material (carácter dañino del hecho típico con respecto al bien jurídico protegido por la norma legal) de dicha categoría jurídica del delito. Como señalan MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal. Parte general. 4ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 343. “Una contradicción puramente formal entre la acción y la norma no puede ser calificada como antijurídica, como tampoco puede ser calificada como tal la lesión de un bien que no esté protegido jurídicamente. La esencia de la antijuricidad es, por consiguiente, la ofensa a un bien jurídico protegido por la norma que se infringe con la realización de la acción”. En esta línea se debe comprender que la diferenciación entre un aspecto formal y otro material no implica que existan dos conceptos de antijuridicidad, pues dichos aspectos están inescindiblemente unidos, ya que el análisis de la antijuridicidad tiene que partir del ordenamiento jurídico, pero siempre va a implicar la afección del bien jurídico. En este sentido ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Tomo III, Ediar, Buenos Aires, 1981, p. 570. ZAFFARONI, Eugenio; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Ob. cit., p. 600, también VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Ob. cit., p. 530, num. 1184. Bajo las consideraciones reseñadas se puede sostener –como enseña HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte general. Tomo I, 4ª edición, Idemsa, Lima, 2011, p. 500, num. 1378– que: “Se trata, en definitiva, de percepciones del mismo hecho pero desde perspectivas y niveles diferentes; necesarias, puesto que para comprender toda su complejidad se le debe concebir de manera integral. Así, se evita toda confusión pensando, por ejemplo, que se puede afirmar la antijuricidad material de una acción y, al mismo tiempo, negar su antijuricidad formal”.

16 Sobre tales criterios véase: GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal. Parte general. 2ª edición. Jurista Editores, Lima, 2012, pp. 628-631.

17 CARO JOHN, José Antonio. Manual teórico-práctico de teoría del delito. Materiales de aplicación a la investigación y judicialización de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Ara Editores, Lima, 2014, p. 31.

18 Actualmente, un sector doctrinal prefiere llamarla como imputación personal, por cuanto esta expresión tiene la ventaja de que deja más en claro que en la segunda parte de la teoría del delito (la primera parte lo conforma el injusto penal) se trata solo de atribuir (imputar) el desvalor del hecho penalmente antijurídico a su autor: no se castiga una culpabilidad del sujeto, sino que solo se exige que el hecho penalmente antijurídico, lo único que el Derecho desea prevenir (si puede), sea imputable a su autor. Así, véase, MIR PUIG, Santiago. “Culpabilidad e imputación personal en la teoría del delito”. En: Estudios penales: Libro homenaje al profesor Luis Alberto Bramont Arias. Editorial San Marcos, Lima, 2003, p. 217 y ss. En la doctrina nacional: VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte general. 3ª reimpresión de la 1ª edición, Grijley, Lima, 2010, p. 561 y ss. GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal económico. Tomo I - Parte general. 2ª edición, Grijley, Lima, 2007, pp. 620 y 621.

19 GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal. Parte general. 2ª edición. Jurista Editores, Lima, 2012, p. 632.

20 En este sentido, GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal Económico. Tomo I-Parte general. Ob. cit., p. 634, indica que: “La imputación personal significa que la persona posee la capacidad de expresar individualmente un sentido comunicativo crítico frente al orden jurídico-penal y recibir, por tanto, la imputación de hechos del sistema penal”.

21 STRATENWERTH, Günter. Derecho Penal. Parte general I-el hecho punible. Traducción de la 2ª edición alemana por Gladys Romero. Edersa, Madrid, 1982, p. 71, num. 184.

22 Cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte general. 5ª edición, Comares, Granada 2002, pp. 460-461; MAURACH, Reinhart/ZIPF, Heinz. Derecho Penal. Parte general. Tomo I. Teoría general del Derecho Penal y estructura del hecho punible. Traducción de la 7ª edición alemana por Jorge Bofill Genzsch y Enrique Aimone Gibson. Astrea, Buenos Aires, 1994, pp. 524 y 527 y ss.; BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Obras completas. Tomo I, Derecho Penal. Parte general. Ara Editores, Lima 2004, p. 1097 y ss.; MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., p. 527; MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal. Parte general. 4ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 408; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio y otros. Curso de Derecho Penal. Parte general. Experiencia, Barcelona, 2004, p. 317; CUELLO CONTRERAS, Joaquín. El Derecho Penal español. Parte general. Nociones introductorias. Teoría del delito. 3ª edición, Dykinson, Madrid 2002, pp. 911-912; BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Principios de Derecho Penal. Parte general. 4ª edición, Akal, Madrid, 1997, p. 306: HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte general I. 3ª edición, Grijley, Lima 2005, p. 610; VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., p. 228, num. 486; en contra: GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal económico. Tomo I-Parte general. Ob. cit., p. 632. para quien dentro de la imputación personal solamente deben quedar la imputabilidad y el conocimiento del ordenamiento jurídico como elementos constitutivos de la culpabilidad material.

23 MARTÍNEZ GARAY, Lucía. La imputabilidad penal. Concepto, fundamento, naturaleza jurídica y elementos. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 15.

24 COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás. Derecho Penal. Parte general. 5ª edición. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 535.

25 Cfr. BLANCO LOZANO, Carlos. Tratado de Derecho Penal español. Tomo I. El sistema de la parte general. Volumen I, fundamentos del Derecho Penal español: las consecuencias jurídico-penales. J.M. Bosch, Barcelona, 2004, p. 898.; DÍAZ PALOS, Francisco. Teoría general de la imputabilidad. J.M. Bosch, Barcelona, 1965, p.138.

26 Cfr. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. ¿Tiene un futuro la dogmática jurídico-penal? En: GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Estudios de Derecho Penal. 3ª edición, Tecnos, Madrid, 1990, p. 157.

27 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Derecho Penal. Parte general. 2ª edición, Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 690.

28 ALLER MAISONNAVE, Germán. Peligrosidad y Derecho Penal. Violencia y peligrosidad en la sociedad de hoy. Reflexiones educativo-preventivas basadas en la experiencia de destacados profesionales. Dr. Daniel Maltzman Pelta (editor) Montevideo, 2002, p. 11.

29 Cfr. ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte general. Tomo. I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Ob. cit., p. 819 y ss.

30 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. Tratamiento jurídico-penal de los trastornos de la personalidad. En: <www.miguelbajo.com> (consultado el 10/05/2012).

31 ZAFFARONI, Eugenio; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., p. 690.

32 ROJAS VARGAS, Fidel. “La inimputabilidad o incapacidad de culpabilidad: el caso de los esquizofrénicos paranoides”. En: ROJAS VARGAS, Fidel. Derecho Penal. Estudios fundamentales de la Parte general y especial. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 100.

33 GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal. Parte general. 2ª edición. Jurista Editores, Lima, 2012, p. 634.

34 Cfr. JAKOBS, Günther. Derecho Penal. Parte general, Fundamentos y teoría de la imputación. Traducción de la 2ª edición alemana por Joaquín Cuello Contreras, José Luis Serrano Gonzáles de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 630; ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte general. Tomo. I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Ob. cit., p. 823; GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal económico. Tomo I-Parte general. Ob. cit., p. 632; VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., pp. 595-596, sostiene que “la capacidad de motivación o posibilidad de anormalidad motivacional del sujeto, es de naturaleza normativa y no debe confundirse con una explicación médico o psiquiátrica, aunque algunos de sus conceptos requieren el soporte de las explicaciones de la ciencia (…), por ende, el juicio de imputabilidad no es de carácter abstracto penal sino siempre individual y concretado a una situación determinada”.

35 PEÑA TERREROS, Luis. “El retraso mental como causa de exclusión de la imputabilidad”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 3, Gaceta Jurídica, Lima, setiembre de 2009, p. 76.

36 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho Penal. Parte general. Themis, Bogotá, 1994, p. 494.

37 MUÑOZ CONDE, Francisco/GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal. Parte general. 4ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 422.

38 JESCHECK, Hans-Heinrich/WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., p. 469 y ss.; PERRON, Walter. Problemas principales y tendencias actuales de la teoría de la culpabilidad. Ob. cit., p. 559. En el mismo sentido, RODRÍGUEZ DEVESA, José/SERRANO GÓMEZ, Alfonso. Derecho Penal español. Parte general. 16ª edición, Dykinson, Madrid, 1993, p. 590.

39 JESCHECK, Hans-Heinrich/WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., pp. 469-470.

40 Cfr. ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte general. Tomo. I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Ob. cit., p. 834.

41 CASTILLO ALVA, José Luis. “Causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal”. En: CASTILLO ALVA, José Luis (Coordinador). Código Penal comentado. Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2004, p. 626.

42 CASTILLO ALVA, José Luis. “Causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal”. Ob. cit., p. 629.

43 Como ha señalado POLITOFF LIFSCHITZ, Sergio/MATUS ACUÑA, Jean Pierre/RAMÍREZ, María Cecilia. Lecciones de Derecho Penal chileno. Parte general. 2ª edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2004, p. 296: “De la declaración de inimputabilidad no se sigue necesariamente la liberación de toda consecuencia punitiva para el inculpable, pues por el mismo fundamento de esa declaración puede ser sometido a medidas de seguridad, destinadas a prevenir que el inimputable se cause un daño a sí mismo o a terceros, lo que no parece contradecir el sentido de justicia respecto de enajenados mentales que sufren graves alteraciones conducentes a incontrolables actos de violencia, o a menores en tales condiciones de riesgo social que no parece aconsejable mantener sin medidas de protección adecuadas”.

44 Cfr. STRATENWERTH, Günter. Derecho Penal. Parte general I. El hecho punible. Ob. cit., p. 175, num. 543-545; JOSHI JUBER, Ujala. La doctrina de la “actio libera in causa” en Derecho Penal. J.M. Bosch, Madrid, 1992.

45 ROJAS VARGAS, Fidel. “El retardo mental y su importancia en materia penal”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Tomo 37. Gaceta Jurídica, Lima, octubre de 2001, pp. 85-90.

46 Las clasificaciones internacionales de enfermedades de la OMS (CIE 9 y CIE 10), como también las de la American Psychiatric Association (DSM III, III-R, IV y IV-TR) y la AAMR han adoptado esta nomenclatura aun cuando el término ha sido tachado de inapropiado y de carácter estimatizador.

47 Vid. ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte general. Tomo. I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Ob. cit., p. 823., JESCHECK, Hans-Heinrich /WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte general. 5ª edición, Comares, Granada 2002, p. 472.

48 CUELLO CONTRERAS, Joaquín. El Derecho Penal español. Parte general. Nociones introductorias. Teoría del delito. 3ª edición, Dykinson, Madrid 2002, p. 1010.

49 VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal. Parte general. San Marcos, Lima, 1998, p. 380.

50 RODRÍGUEZ DEVESA, José/SERRANO GÓMEZ, Alfonso. Derecho Penal español. Parte general. 16ª edición, Dykinson, Madrid, 1993, p. 589; STRATENWERTH, Günter. Derecho Penal. Parte general I. El hecho punible. Ob. cit., p. 172, num. 531. Desde el punto de vista psiquiátrico, “la inteligencia es la habilidad y capacidad para resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones, formar conceptos abstractos y beneficiarse de la experiencia”. En: SOLOMON, Philip/PATCH, Vernon. Manual de Psiquiatría. 2ª edición, México D.F., 1976, p. 337.

51 COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás. Derecho Penal. Parte general. 5ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia 1999, p. 590.

52 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., pp. 564-565.

53 Véase CIE 10: Trastornos mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico, Organización Mundial de la Salud, Madrid, 2004, p. 277.

54 JAKOBS, Günther. Derecho Penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación. Ob. cit., p. 636.

55 ZAFFARONI, Eugenio; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., p. 683.

56 ZAZZALI, Julio. Manual de Psicopatología forense. La Rocca, Buenos Aires, 2007, pp. 115-116.

57 PEÑA TERREROS, Luis. “El retraso mental como causa de exclusión de la imputabilidad”. Ob. cit., p. 80.

58 Cfr. ROJAS VARGAS, Fidel. “El retardo mental y su importancia en materia penal”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Tomo 37. Gaceta Jurídica, Lima, octubre de 2001, pp. 85-90.

59 Ídem.

60 Ídem.

61 GÓMEZ RIVERO, María del Carmen. “Nuevas tendencias doctrinales y jurisprudenciales en el tratamiento del enfermo mental”. En: MARTÍNEZ PÉREZ (Director). Cuadernos de Derecho judicial. Enfermo mental y proceso penal. Especial referencia a las medidas cautelares. Nº I, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006, pp. 309-310.

62 URRUELA MORA, Asier. “Hacia un nuevo modelo de cooperación entre Derecho Penal y psiquiatría en el marco del enjuiciamiento de la inimputabilidad en virtud de la eximente de anomalía o alteración psíquica. Aspectos materiales y formales”. En: Cuadernos de Política Criminal. Nº 86, Madrid, 2005, p. 248.

63 STS español del 3 de mayo de 1995 (RJ 1995/3899).

64 STS español del 22 de marzo de 2001 (RJ 2001/1994).

65 LLEDÓ GONZÁLEZ, Carlos. “Medidas cautelares a tomar en fase de instrucción respecto del enfermo mental presunto autor de una infracción penal”. En: Cuadernos de Derecho Judicial. Enfermo mental y proceso penal. Especial referencia a las medidas cautelares. Núm. I, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006, p. 72.

66 CASTILLO ALVA, José Luis. “Anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y alteraciones de la percepción”. Ob. cit., p. 652.

67 CASTILLO ALVA, José Luis. “Causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal”. Ob. cit., p. 630.

68 En este sentido la STS español del 18 de junio de 2001 (RJ 2002/9944) ha señalado que “Para valorar la responsabilidad penal de una persona afecta de una enfermedad mental habrá de tener en cuenta no solo el diagnóstico psiquiátrico sino, también, la forma en que los síndromes diagnosticados afectan a su personalidad y, sobre todo, hasta qué punto el acto realizado es tributario de aquella enfermedad, esto es, hasta qué punto existe una relación causal entre la enfermedad del sujeto y al acto ilícito cometido, sin que sea suficiente para afirmar una inimputabilidad respecto al acto concreto, una coincidencia cronológica anomalía-delito, sino que ha de exigirse, penalmente hablando, que exista una cierta relación causal entre el estado mental del autor y el hecho por él cometido o, en palabras llanas, que el delito sea producto de su locura. Lo que es más evidente en aquellos supuestos de enfermedades mentales que afectan tan solo a un sector de la personalidad o psique del individuo, dejando inalterable el resto, como ocurre con ciertos delirios sistematizados”.

69 CASTILLO ALVA, José Luis. “Causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal”. Ob. cit., p. 628. Sobre dicho aspecto resulta ilustrativa la STS español del 20 de enero de 1993 (RJ 1993\138), la que estimó que: “para la apreciación de una circunstancia eximente o modificativa de la responsabilidad criminal basada en el estado mental del acusado no basta una clasificación clínica por lo que debe evitarse el incurrir en la hipervaloración del diagnóstico, en cuanto que es menester poner en relación la alteración mental con el acto delictivo de que se trata, ya que la enfermedad es condición necesaria pero no suficiente para establecer una relación causal entre la enfermedad mental y el acto delictivo, pues como saben perfectamente los médicos e incluso quienes no lo sean pero por experiencia vital tengan conocimiento del modo de suceder las cosas en la vida ordinaria, solo en los casos finales de algunas psicosis, v. gr. en la esquizofrenia o en la paranoia, de muy larga duración, se puede decir que la enfermedad afecta a todas las actuaciones del esquizofrénico o del paranoico, pero fuera de estos supuestos es menester poner en relación la enfermedad con el delito de que se trate a fin de poder establecer la posible relación causal entre enfermedad y delito, es decir, para saber si el acto es un síntoma de la enfermedad o consecuencia del síntoma, o no lo es”.

70 ZUGALDÍA ESPINAR, José y PÉREZ ALONSO, Esteban. Derecho Penal. Parte general. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 650.

71 Cfr. ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo. I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Ob. cit., p. 836 y ss.; VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., p. 599; ZUGALDÍA ESPINAR, José y PÉREZ ALONSO, Esteban. Derecho Penal. Parte general. Ob. cit., p. 661.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe