LA PROBLEMÁTICA DE LA PARTICIPACIÓN DEL EXTRAÑO EN EL DELITO DE PARRICIDIO*

Eliu ARISMENDIZ AMAYA**

Criterio del autor

El autor, luego de explicar las posturas que sustentan la autoría y la participación en los delitos especiales, señala que en los delitos especiales impropios, como el parricidio, cuando intervienen un intraneus y un extraneus, el sujeto cualificado responderá siempre como autor del delito, pues infringe un rol especial de competencia institucionalizada (infracción de un deber positivo, de salvamento o de protección); en tanto que el extraneus será partícipe, por infringir un deber general de no dañar (infracción de un deber negativo o común).

MARCO NORMATIVO

Código Penal: arts. 23, 25, 26, 106 y 107.

I. INTRODUCCIÓN

Un punto controvertido del Derecho Penal actual es el de la intervención del extraneus en los delitos especiales, por ejemplo, cuando el sujeto, sin tener la condición cualificada de ascendiente, descendiente (natural o adoptivo), o sin sostener o haber sostenido una relación conyugal o de convivencia con la víctima, realiza el injusto penal de parricidio, ya sea como autor o como partícipe.

En estos casos, resulta necesario determinar coherentemente las figuras de la autoría y la participación en los delitos especiales, con la finalidad de lograr una correcta imputación jurídico-penal, sin sacrificar instituciones dogmáticas ni generar espacios de impunidad; pues –como anota García Cavero– tan cuestionable es dejar vacíos de punibilidad como apoyar la imputación penal en un fundamento jurídico-penal endeble1.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años se han difundido en los medios de comunicación numerosos casos de hijos que matan a sus padres, o de cónyuges o convivientes que matan a sus parejas, con las que mantuvieron una relación sentimental duradera.

Ejemplos de lo primero es el caso de Marco Arenas Castillo, a quien se le imputa haber dado muerte a su madre con ayuda de su enamorada Fernanda Lora Paz; el caso de Eva Bracamonte Fefer, acusada de haber contratado a Alejandro Trujillo Ospina para que dé muerte a su madre Myriam Fefer Salleres; el caso de Elizabeth Espino Vásquez condenada por el homicidio de su madre, Elizabeth Vásquez Marín, acto que fuera ejecutado con su enamorado Fernando González Asenjo y un amigo, Jorge Cornejo Ruiz, entre otros casos.

La problemática aparece cuando sujetos no cualificados o extraneus participan conjuntamente con el sujeto especial o intraneus, actuando algunas veces como autores del hecho principal y en otras como partícipes de este. Así, en los casos anteriores, Fernanda Lora Paz, Alejandro Trujillo Ospina, Fernando González Asenjo y Jorge Cornejo Ruiz tienen algo en común: el título de extraneus, es decir, son sujetos no cualificados respecto a la víctima de parricidio.

Por otro lado –bajo el mismo corte de análisis– Marco Arenas Castillo, Eva Bracamonte Fefer y Elizabeth Espino Vásquez, tienen como común denominador el título de intraneus respecto a la víctima de parricidio, por cuanto sobre dichas personas subyace una cualificación especial, es decir, una relación paterno-filial.

Nuestro sistema jurídico-penal, desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, ha venido desarrollando una serie de teorías con la finalidad de dar solución al problema de la participación de los extraneus en los delitos especiales. Se han acogido, principalmente, las teorías de la unidad y de la ruptura del título de imputación. Por otro lado, también se aplica –aunque de una forma minoritaria– la teoría de los delitos de infracción del deber especial.

Es necesario precisar que las teorías aludidas implican la clasificación de los delitos en comunes y especiales o de dominio e infracción del deber. Sin embargo, las soluciones de estas tesis no parecen ser satisfactorias, especialmente con respecto a la participación de un extraneus en los delitos especiales propios.

III. TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS ESPECIALES

1. Delitos especiales propios e impropios

Tradicionalmente, los delitos han sido clasificados en delitos comunes y especiales, según la naturaleza del autor. Los primeros pueden ser cometidos por cualquier sujeto2, mientras que en los segundos, no todo sujeto puede ser considerado autor, sino solamente aquel que reúne la condición especial exigida por el tipo penal, es decir, se trataría de sujetos que se encuentran obligados institucionalmente al cuidado de un bien3, con lo que se restringe el ámbito de la autoría.

Asimismo, dentro de los delitos especiales aparece una subclasificación. Por un lado, tenemos los delitos especiales propios, que son aquellos que no tienen correspondencia con un delito común porque la calidad especial del sujeto es determinante para la existencia del delito, es decir, fundamenta el injusto penal, de tal forma que faltando aquella la conducta sería atípica4. Por ejemplo, el delito de prevaricato previsto en el artículo 418 del Código Penal.

Por otro lado, tenemos a los delitos especiales impropios, los cuales sí tienen correspondencia con un delito común5. Por ejemplo, el delito de parricidio previsto en el artículo 107 del Código Penal, que tiene un delito común correlativo, que es el delito de homicidio simple, previsto en el artículo 106 del mismo texto legal.

2. Teoría de la unidad y la ruptura del título de imputación

Con respecto a la participación del extraneus, se plantearon una serie de teorías. Por un lado, la teoría de la ruptura del título de imputación postula que los extranei solamente serán responsables por los delitos comunes homologables o subyacentes a los delitos especiales. Así, el extraneus que colabora dolosamente con un funcionario público en la comisión del delito de peculado, responderá como partícipe del delito de hurto, mas no de peculado; por el contrario, si es el particular el que realiza materialmente el hecho, se-rá autor del delito de hurto y el intraneus partícipe del delito de peculado6.

Según esta tesis, los tipos penales de los delitos especiales se refieren exclusivamente a los intranei, razón por la cual existirán delitos comunes homologables o subyacentes a los delitos especiales.

De acuerdo con ella, si el particular colabora dolosamente con un funcionario público en la comisión de peculado, responderá como partícipe del delito de hurto, mas no por complicidad en el delito de peculado. Nótese que para atribuir el grado de responsabilidad, esta tesis recurre al dominio del hecho, pues el intraneus será autor del delito especial y el extraneus partícipe del delito común subsidiario, en tanto aquel posea el dominio del hecho. Por el contrario, si es el extraneus quien detenta el dominio del hecho, el intraneus será partícipe del delito especial, mientras que el extraneus será autor del delito común.

En el Perú, esta tesis solo puede ser sostenida en la medida que se entienda que la regla del artículo 26 del Código Penal consagra la incomunicabilidad de las circunstancias modificativas de responsabilidad (culpabilidad y punibilidad), así como de los elementos que integran el injusto (conducta típica y antijurídica). Empero, tal interpretación carece de base, pues rompería con el principio de accesoriedad limitada de la participación, ya que se arribaría a la solución artificial de imputar al extraneus e intraneus delitos distintos, cuando en puridad se trata de un solo hecho punible7.

Por otro lado, tenemos la teoría de la unidad del título de imputación, la cual admite la participación y la sanción del extraneus en los delitos especiales recurriendo al principio de accesoriedad limitada de la participación. En ese sentido, si el dominio del hecho fue detentado por el intraneus y el extraneus intervino prestando un auxilio doloso, este último será partícipe del delito especial perpetrado por aquel; en sentido contrario, si el dominio del hecho lo ejerció el extraneus, entonces, el delito cometido será uno común y el intraneus será partícipe de ese delito común8.

Esta teoría también encuentra su justificación legal en el artículo 26 del Código Penal (principio de comunicabilidad) en la medida que se entienda que las circunstancias y cualidades personales a que se refiere dicho precepto, afectan la culpabilidad y la penalidad, mas no al injusto penal.

Dicho razonamiento es producto del mensaje literal contenido en el citado artículo, que se refiere a “las circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad”; en ese orden de ideas, se entiende que las calidades personales del autor que integran el injusto penal afectan siempre –es decir, se pueden comunicar– a los partícipes, consagrándose de esta forma la vigencia del principio de accesoriedad limitada de la participación respecto a la autoría.

En tal contexto, es posible admitir la sanción del extraneus como partícipe del delito especial, sea propio o impropio, cometido por el autor intraneus, en razón de que los presupuestos del artículo 26 del Código Penal no fundamentan la punibilidad (entiéndase esto como hecho típico, antijurídico y culpable), sino que se refiere a aquellos presupuestos que atenúan, agravan o excluyen la punibilidad9.

En cuanto a la participación de un extraneus en el delito de parricidio, nuestra judicatura viene optando, por mayoría relativa, por la teoría de la unidad del título de imputación. Así se sostiene, por ejemplo, en las ejecutorias supremas recaídas en los R.N. Nº 3203-2014, del 14 de enero de 2003, y Nº 1813-2003, del 14 de noviembre de 2003. En el sistema anticorrupción, tenemos las sentencias emitidas en los Expedientes Nº 010-2001 y Nº 019-2002.

Asimismo –y haciendo la precisión de que dicha sentencia fue declarada nula y aún se encuentra pendiente la resolución definitiva–, tenemos la sentencia emitida en el Expediente Nº 517-2009, en el cual la calificación del Ministerio Público fue parricidio en el caso de Eva Bracamonte, y asesinato por lucro en el caso de Alejandro Trujillo Ospina y Liliana Castro Mannarelli. Bajo ese mismo orden de ideas, la Corte Superior de Justicia de Lima falló condenando a Alejandro Trujillo Ospina como autor del delito de homicidio calificado por lucro, y a Eva Bracamonte Fefer como autora del delito de parricidio.

También tenemos el Expediente Nº 182-2011, seguido ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, en el cual el Ministerio Público acusó a Homero Duárez Sáenz como instigador del delito de homicidio en su modalidad de parricidio, a pesar de no existir un autor identificado, solicitando que se le imponga veinticinco años de pena privativa de la libertad.

Las tesis de la ruptura del título y unidad del título de imputación tienen un punto de encuentro, que es la teoría del dominio del hecho. Así, según la tesis de la unidad del título de imputación, si el dominio del hecho fue detentado por el intraneus y el extraneus intervino prestando un auxilio doloso, este último será partícipe del delito especial perpetrado por aquel. Por el contrario, si el dominio del hecho lo detentó el extraneus, entonces, el delito cometido será común, y el intraneus será partícipe de este delito común.

3. Teoría de los delitos de infracción de deber

Esta teoría fue elaborada por Claus Roxin en 196310, y postula que los grados de intervención en el delito se encuentran sustentados en el deber especial que mantiene el sujeto. Dicha infracción del deber sustentaría la imputación, reduciendo el radio de la autoría, que le correspondería a aquella persona que, estando institucionalmente obligada a cumplir con un deber positivo específico, lo incumple11.

Para entender con mayor facilidad dicha postura, es necesario precisar que Roxin clasifica los delitos en delitos de dominio y de infracción de deber (en vez de delitos comunes y especiales). En ese contexto, se entiende como delito de dominio al hecho punible realizable por un agente que no posee deberes de salvaguarda y fomento del bien objeto de tutela penal, ni se halla expresamente obligado a ello por relaciones previas de vinculación, existiendo solo los mandatos generales que se dirigen al total de la población, v. gr. no mates, no robes, no dañes, etc. (homicidio, robo, daños, etc.).

Por otro lado, en los delitos de infracción de deber, la norma penal está circunscrita al ámbito del quebrantamiento de deberes especiales que el agente mantiene en su relación con el bien jurídico12. Según el planteamiento de Roxin, el centro de los delitos de infracción de deber es el deber especial del autor. Este no se refiere al deber general de respetar la norma, que afecta a todas las personas, sino a deberes específicos extrapenales que son realidades previas al tipo: “se trata siempre de deberes que están antepuestos en el plano lógico a la norma del Derecho Penal y que, por lo general, se originan en otros ámbitos del Derecho”.

Roxin cita como ejemplos de esta categoría a los deberes públicos de funcionarios, los deberes de ciertas profesiones que imponen un mandato de cuidado, las obligaciones jurídico- civiles de alimentos y de lealtad. En todos estos delitos, el obligado tiene una especial relación con el contenido del injusto, el deber que porta lo convierte en “figura central” del suceso de la acción. Pero, más allá de ello, Roxin no precisa en qué consisten esos deberes extrapenales conformados como realidades previas al tipo, dejando al legislador la tarea de regular los tipos, bien en función de delitos de dominio o de infracción de deber, porque, a su juicio, ello es una cuestión que atañe a la decisión valorativa del legislador13.

Por otro lado, Jakobs presenta a la dogmática jurídico-penal una nueva clasificación de los delitos, desde una perspectiva –a nuestro modo de ver– normativa. En ese sentido, Jakobs distingue entre delitos por responsabilidad en virtud de organización (responsabilidad basada en deberes generales) y delitos por responsabilidad en virtud de competencia institucional (responsabilidad fundamentada en deberes especiales).

El primer fundamento de la responsabilidad es la lesión de los límites generales de la libertad respecto de la configuración exterior del mundo, en ese sentido, los seres humanos viven en la medida que lo hagan en sociedad, es decir, en un mundo socialmente configurado de una determinada manera. El segundo fundamento de la responsabilidad es la inobservancia de los límites trazados por un estatus especial, como puede ser el de funcionario, médico o padre, que viene definido por un haz de derechos y deberes. Se trata, en definitiva, de distinguir no sobre la base de la apariencia externa de la conducta, sino de la razón normativa de la responsabilidad penal.

Jakobs pone de relieve que la situación es distinta en las así llamadas relaciones positivas: estas tienen como contenido mejorar el estado de la organización de otra persona o el estado de una institución del Estado. Por ello, existe una diferencia entre los deberes que competen a todos en la relación negativa, es decir, los deberes correspondientes al rol general de ciudadano, y los deberes especiales en la relación positiva, es decir, los deberes de los titulares de un estatus especial. La infracción de los deberes derivados de un estatus especial dará lugar a los delitos de infracción de deber14.

IV. TOMA DE POSTURA RESPECTO A LAS TEORÍAS QUE EXPLICAN LA AUTORÍA Y LA PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS ESPECIALES

La teoría jurídica del delito durante su existencia ha transitado por diferentes sistemas: el causalismo de Frank von Liszt y Beling, el finalismo de Hans Welzel y Maurach, el funcionalismo de Claus Roxin (sustentado en criterios de política criminal) y el funcionalismo sistemático de Günther Jakobs (amparado en un criterio sistémico normativo)15.

De todos ellos, el sistema finalista de Welzel se ha mantenido tenazmente en los sistemas jurídicos estatales, prueba de ello es que sus postulados hayan ingresado en los diferentes cuerpos legales. Nuestro Código Penal de 1991 no ha sido la excepción.

Sin embargo, tomaremos en consideración la clasificación de Jakobs –quien define a los delitos comunes o de dominio como delitos por dominio de una organización, y a los delitos especiales o delitos de infracción de deber especial como delitos por vinculación institucional–, por tener como sustrato general la comunicabilidad social, la cual alcanza su máxima expresión en el concepto de persona portadora de deberes, los cuales se enmarcan dentro de un rol social de acuerdo con criterios de competencia.

1. ¿Persona o individuo como centro de imputación jurídico-penal?

Para responder la pregunta planteada, es menester conocer someramente la evolución de los conceptos de persona e individuo que han sido manejados en la doctrina. Welzel parte desde un punto de vista ontológico16, considerando que existen estructuras lógico-objetivas17 de carácter previo, las cuales son marcos referenciales en las disposiciones legales18.

Asimismo, podemos afirmar que el pensamiento filosófico de Welzel, y el pensamiento kantiano19 del cual estuvo influenciado el sistema causalista de von Lizst, tienen como punto central de imputación jurídico-penal al ser humano o individuo, arrastrando de manera inevitable criterios naturalísticos propios del “ser”. Por ello, encontramos que el dolo está conformado por el conocimiento y la voluntad, la acción se entiende como conducta física o movimiento corporal expresado en un hacer o en un dejar de hacer, y la pena como la motivación de evitabilidad de conductas lesivas (teorías de la prevención), desembocando ineludiblemente en criterios psíquico-naturalísticos inherentes al ser humano.

Estos postulados, con el devenir del tiempo y la complejidad de las sociedades contemporáneas, han presentado una serie de limitaciones en la regulación de conductas delictivas como, por ejemplo, respecto a conductas o acciones desplegadas por entes que, sin tener la naturaleza psíquica del ser humano, pueden lesionar bienes jurídicos tutelados por la ley penal (personas jurídicas o entes ideales); llegándose a mantener a manera de “parche” del sistema, criterios que no satisfacen las expectativas, como el artículo 27 del Código Penal, que regula el “actuar en lugar de otro” a efectos de patentizar el societas delinquere non potest, o sea, que las personas jurídicas no son sujetos de reprochabilidad penal, identificándose de esta forma que el problema no radica en los instrumentos técnico-jurídicos, sino en el centro de imputación, es decir, en el “problema del sujeto del Derecho Penal”20.

Ante esta problemática, aparecen nuevos enfoques desligados del concepto ontológico-naturalístico e ingresando a criterios normativo-sistémicos de naturaleza funcional. Uno de estos aportes es el concepto de persona21 desarrollado por Hegel, quien entiende que persona es aquel ente portador de deberes y de derechos en el mundo social. En tal sentido, la responsabilidad jurídico-penal encontraría uno de sus fundamentos en la naturaleza socionormativa del hombre22, desligándose de los planteamientos natural-ontológicos de Kant y de Welzel, los cuales apuntan como centro de imputación jurídico-penal al ser humano.

De la misma forma, podemos decir que el concepto de persona es un estatus social, otorgado por el sistema social normativo, por tal razón Hegel sentencia: “Sé persona y respeta a los demás como persona”23, en ese orden de ideas podemos afirmar que no todo ser humano es persona, pues este último estatus lo otorga la sociedad bajo ciertos parámetros normativos (por ejemplo, en nuestro sistema jurídico-penal, estaríamos hablando de que el ser humano es persona cuando es sujeto de imputación penal al haber cumplido los 18 años de edad), o en palabras sencillas, se nace como individuo mas no como persona24.

2. El estatus normativo de persona y la teoría de roles

La persona, contemplada desde un punto de vista normativo, es la unidad ideal de derechos y deberes25. Los deberes a su vez pueden distinguirse en positivos26 y negativos27. Los deberes positivos serían deberes especiales que solo atañen a grupos específicos de personas, y los deberes negativos serían deberes más generales que incumben a todos.

El mundo de las personas es un mundo de titulares de derechos, que de modo recíproco tienen el deber de respetar los derechos de otros; la destrucción de cuerpos o cosas solo es delito en cuanto vulneración de una relación jurídica. De lo contrario, sería un mero suceso natural. Las personas pueden conformar (organizar) el mundo, pero viven en un mundo ya conformado (con instituciones) en el que existen expectativas normativas estables. Existe en general y es necesaria una expectativa de que todos mantengan en orden su círculo de organización para que no se produzcan efectos exteriores mediante los que podrían resultar dañados otros.

Esta expectativa tiene un contenido exclusivamente negativo: los círculos de organización deben permanecer separados. La decepción de la expectativa conduce a delitos que se denominan delitos de dominio o delitos en virtud de responsabilidad por organización sujeta a una contraprestación (sinalagma): la persona tiene que cuidar de que de su ámbito de organización no salgan procesos causales dañosos. Si no cumple este deber, no puede reclamar libertad alguna. Los deberes negativos son, pues, los resultantes del nexo libertad de organización-responsabilidad por las consecuencias de la organización defectuosa, se trata del ámbito de la organización del comportamiento en general, del quebrantamiento o ruptura de un rol común.

Sin este sinalagma entre libertad de comportamiento y responsabilidad por las consecuencias sería imposible organizar al menos los contactos anónimos, lo que significa que no habría sociedad. Por ello, cada persona es garante de la inocuidad de su conducta. La institución negativa fundamental es la libertad de organización interna que le compete a toda persona responsable.

Junto al ámbito de los deberes negativos, es decir, de los deberes de no lesionar a otras personas mediante la configuración de la organización propia, existen deberes positivos para la mejora de la situación de otras personas o para la realización de instituciones estatales. Se trata de deberes de establecer un mundo en común –al menos parcialmente– con un beneficiario; es necesaria una expectativa de que las instituciones elementales funcionen ordenadamente.

Esta expectativa tiene un contenido positivo, es decir, que las instituciones están en armonía con las esferas de organización de los individuos singulares. Estos deberes y expectativas, en cuanto deberes y expectativas de contenido positivo y específico, tienen como presupuesto, necesariamente, un autor que desempeñe un rol especial, es decir, están referidos a los titulares de un estatus especial28: un médico, un juez, un funcionario, etc. La decepción de la expectativa, la infracción de esos deberes positivos, da lugar a los denominados delitos de infracción de deber.

En los delitos de infracción de deber, la autoría no se infiere del dominio del hecho, ya que su contenido no es la usurpación de la libertad ajena, al menos no lo es per se, sino la falta de cuidado por una institución del Estado; dicho de otro modo, la competencia por no mejorar la situación.

En ese orden de ideas, se entiende por rol el estatus general y especial de ciudadano. En el primero, al ciudadano se le reconoce una libertad de organización, delimitado esencialmente por el deber negativo “no lesiones” o “no dañes” –neminem laede–, que cons-tituye la base normativa más general de las relaciones entre personas en la sociedad. Para el Derecho Penal, la libertad de actuar se desenvuelve, en este punto, en un sinalagma de libertad de actuación y responsabilidad por las consecuencias, es decir, según como se administre la libertad, así se responderá por las consecuencias de esa administración.

Por otro lado, se encuentran los roles especiales del ciudadano que, a diferencia del rol general basado en una relación negativa, se fundamentan en instituciones positivas, dando lugar a relaciones institucionales entre las personas vinculadas por la institución, con la característica de que el deber positivo impone al sujeto especial la obligación de fomentar y mantener seguros los derechos encomendados a su protección frente a los peligros de lesión.

El ejemplo más palpable se encuentra en el deber positivo de los padres frente a sus hijos con base en la institución positiva denominada relación paterno-filial. También la institución de la Administración Pública, en virtud de la cual, el policía, los jueces, los fiscales, etc., tienen el deber institucional de actuar positivamente en favor de los administrados.

De esta manera, la distinción general de los ámbitos de competencia con base en roles aporta la explicación más esclarecedora de la imputación jurídico-penal del hecho. En consecuencia, el quebrantamiento del rol general antes descrito da lugar a la imputación de un delito de dominio, mientras que la lesión del rol especial (institucional) genera la imputación de un delito de infracción de deber.

2.1. Las instituciones positivas en los delitos de competencia institucional

Según lo mencionado líneas arriba, resulta necesario identificar o intentar explicar –pues el campo de los delitos especiales es muy complicado (“el capítulo más oscuro y confuso de la ciencia del Derecho Penal”29)– la fundamentación material de los delitos especiales por competencia institucionalizada.

¿Qué es una institución positiva? Jakobs entiende por institución, en el sentido de las ciencias sociales: “La forma de relación, permanente y jurídicamente reconocida, de una sociedad, que está sustraída a la disposición de la persona individual, y que más bien contribuye a constituir a esta”30. Las instituciones, según esta definición, son estructuras relacionales, constitutivas y características de una determinada sociedad, no disponibles en su propia configuración para las personas. El punto de partida será tal concepto, es decir, por ejemplo, la relación paterno-filial y sus sustitutos31, el matrimonio32, la confianza especial, así como los deberes genuinamente estatales33, etc.

2.2. Modelo de imputación jurídico-penal en los delitos especiales desde una óptica normativa

A continuación plantearemos una forma de imputación jurídico-penal en los delitos especiales a la luz de un esquema normativo de persona.

En el mundo real se producen hechos de diferente índole: hechos naturales (lluvia, terremotos, la caída de un fruto de un árbol, etc.); estos hechos naturales se encuentran influidos por las reglas de la misma naturaleza (ley de la gravedad, relatividad, leyes del tiempo y espacio, etc.). Asimismo, existen dentro de este mundo real hechos sociales, los cuales son concomitantes a una sociedad, y en determinados casos tienen eco en el ordenamiento jurídico, el cual es conocido como “Derecho”, entendiéndose a este último como un sistema de normas, ordenado, unitario y coherente, en el cual se comunican mensajes de contenido eminentemente normativo; es en este campo donde aparece el injusto penal.

El injusto penal –que contiene la categoría de la tipicidad y la antijuricidad– tiene una estructura eminentemente normativa, toda vez que el Derecho Penal, como parte del ordenamiento jurídico positivo, establece prohibiciones (normas prohibitivas, v. gr. no matar, no robar, etc.) y mandatos (normas preceptivas, v. gr. alimentar al hijo menor, socorrer al desvalido, etc.), y estas prohibiciones y mandatos son elementos comunicadores de la norma, en este caso de una norma con contenido penal.

Siendo esto así, en un sistema social donde la comunicación cumple un papel indispensable en el proceso de interacción, en el Derecho Penal aquella necesita de palabras para poder expresar determinados mensajes, presentando un aspecto formal (significante) y un aspecto material (significado). Estos elementos (significante y significado) se encuentran inmersos en el injusto penal; prueba de ello es que en la categoría de la tipicidad aparecen, dentro de su aspecto objetivo, elementos descriptivos y normativos que canalizan un mensaje. De la misma manera, en la antijuricidad –ya sea en su nivel formal o material– encontramos dichos presupuestos normativos, por ejemplo, en la reglamentación de la norma prohibitiva de no contravenir el orden jurídico. En ese sentido, podemos concluir que el injusto penal es normativo34.

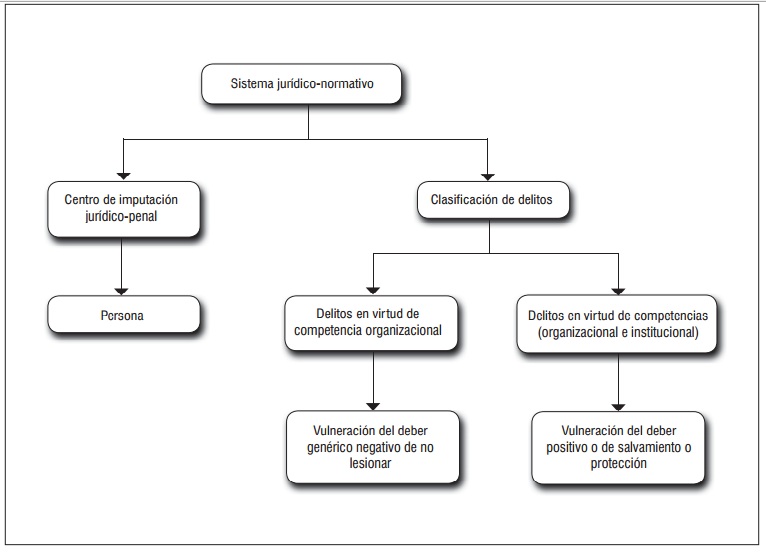

Según este panorama, el hecho punible en los delitos especiales se realiza dentro de un esquema normativo, razón por la cual las categorías que no rompen el hilo lógico-conductual de la imputación jurídico-penal, responden al concepto de persona como centro de imputación, la cual se encuentra dotada de deberes y obligaciones en la sociedad. Aunado a ello, consideramos que la clasificación coherente a este sistema responde a la concepción de delitos de competencia en virtud de organización (la imputación jurídico-penal encuentra su sustento en la infracción del deber negativo o común) y de competencia institucionalizada (la imputación jurídico-penal encuentra su sustento en la infracción del deber positivo, de salvamiento o protección). En ese sentido, el nuevo sistema de imputación jurídico-penal debería responder al siguiente orden:

En este contexto, al encontrarnos ante la presencia de un hecho con contenido penal (entiéndase este como la defraudación de expectativas sociales institucionalizadas por el ordenamiento jurídico-penal, o lo que se conoce como la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley penal), debemos considerar: i) que estamos en un plano normativo; ii) que el centro de imputación jurídico-penal es una persona, la cual es portadora de deberes y derechos en sociedad; y iii) ante qué clase de delitos nos encontramos, esto es, si se trata de un delito de defraudación de competencia organizacional por defecto de administración de la capacidad de libertad en sociedad –para lo cual tendremos que precisar si se ha infringido el deber negativo de no dañar, el cual resulta ser un rol común para cualquier persona imputable penalmente–, o si nos encontramos ante un delito de defraudación de competencia institucional –para lo cual tendremos que determinar la lesión del deber positivo o deber cualificado consistente en la obligación no solo de no dañar, sino de proteger o asegurar, al cual se encuentra comprometido la persona–.

En ese orden de ideas, se deberá prescindir de las clasificaciones de delitos especiales propios o impropios, clasificación que no tiene una justificación material que la valide en el sistema normativo, y que más bien responde a técnicas literales inoficiosas35.

V. SISTEMA DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL EXTRANEUS EN LOS DELITOS ESPECIALES, SEGÚN LOS CASOS DE PARRICIDIO

Conforme a lo señalado, podemos afirmar que en los delitos especiales, sean propios o impropios, cuando interviene un extraneus, el criterio más acertado es recurrir al concepto de persona, entendida esta como un ente portador de deberes expresados en un rol social especial. La imputación jurídico-penal no debe fundamentarse en la infracción del deber especial del sujeto cualificado (como refiere Roxin) ni muchos menos en la concepción del dominio del hecho (como refieren las teorías de la unidad y la ruptura del título de la imputación), sino, por el contrario, en los grados de competencia propios de un rol especial que contiene tanto deberes negativos (no dañar) como deberes positivos (deber de protección o salvamento), los cuales pertenecen a una persona en sociedad. Teniendo esto claro podemos indicar lo siguiente:

En un delito especial impropio (por ejemplo, en el parricidio, donde existe un tipo penal común subyacente: homicidio simple o calificado) en el que interviene un intraneus y un extraneus, y este último actúa como cooperador necesario o instrumento doloso no cualificado que ejerce un comportamiento de autor, el sujeto cualificado –intraneus– respondería como autor del delito especial impropio (en este caso, autor del delito de parricidio).

Dicho título de imputación se justifica no en el dominio del hecho (señorío de la acción típica) o en la aportación cuantificada al hecho punible, sino en la infracción de un rol especial, toda vez que la condición especial que fundamenta el criterio de imputación jurídico-penal radica en el supuesto fáctico de haber infringido un rol especial como persona en sociedad.

Por otro lado, el extraneus, ya sea que haya actuado como cooperador necesario o como instrumento doloso no cualificado que se ha comportado como autor, sería partícipe (debiéndose graduar la participación, sea primaria o secundaria de acuerdo a su aporte al hecho delictivo), encontrando la imputación jurídico-penal fundamento en el hecho de que infringió su deber general (no dañar) de persona en sociedad (toda vez que no tiene la condición especial del intraneus).

En un delito especial propio (por ejemplo, el delito de prevaricato, que no tiene un tipo común subyacente) donde también interviene un intraneus y un extraneus, ya sea este último cooperador necesario o instrumento doloso no cualificado que realiza un comportamiento de autor, el juez será autor dado que la imputación jurídico-penal se sustenta en la infracción del rol especial de persona que tiene; sin embargo, el extraneus será partícipe (ya sea primario o secundario, de acuerdo a su grado de participación) del delito, encontrando dicha imputación jurídico-penal su fundamentación en la infracción del rol general (no dañar) de persona en sociedad.

De acuerdo a lo anotado, en los conocidos casos de parricidio difundidos por los medios de comunicación, las personas de Fernanda Lora Paz, Alejandro Trujillo Ospina, Fernando González Asenjo y Jorge Cornejo Ruiz, serían extranei, es decir, sujetos no cualificados con respecto a la víctima. En tanto que las personas de Marco Arenas Castillo, Eva Bracamonte Fefer y Elizabeth Espino Vásquez, serían intranei con respecto a su víctima, por cuanto sobre dichas personas versa una cualificación especial: una relación paterno-filial.

En ese sentido, y en el marco de la posible calificación jurídico-penal, podemos concluir que Marco Arenas Castillo, Eva Bracamonte Fefer y Elizabeth Espino Vásquez, resultarían ser autores directos del delito de parricidio. La justificación de dicha imputación jurídico-penal es la infracción o lesión de un rol especial (siendo indiferente si sus conductas se desplegaron bajo un señorío del hecho o como aportación cuantificada a un hecho principal ajeno); es decir, es la cualificación, también conocida como fuente generadora del deber (relación paterno-filial) la que fundamenta36 el injusto penal del delito de parricidio.

Por otro lado y bajo la misma óptica, Fernanda Lora Paz, Alejandro Trujillo Ospina, Fernando González Asenjo y Jorge Cornejo Ruiz, responderían como partícipes (sea primarios o secundarios, de acuerdo a su grado de intervención en el hecho concreto). La justificación de dicha imputación jurídico-penal es la infracción o lesión de un rol general (indistintamente a si actuaron con dominio del hecho o contribuyeron a un hecho principal ajeno).

Esto porque los delitos especiales, en razón de la cualificación que recae sobre el sujeto, restringen el radio de acción respecto a la intervención delictiva, haciendo imposible que dichas personas sean autoras del delito de parricidio, en mérito al criterio de incomunicabilidad de las circunstancias personales previsto en el artículo 26 del Código Penal; además ello sería lesivo al principio de legalidad y a la unidad del injusto penal.

VI. CONCLUSIONES

1. La teoría del dominio del hecho, sustentada en el concepto final de la acción, en los delitos especiales o delitos de dominio, refleja serias dificultades, llevando muchas veces a la impunidad del agente delictivo o a incoherencias dogmáticas, por ello, se postula el ocaso del dominio del hecho en los delitos especiales.

2. La teoría de la infracción del deber especial no es congruente en los casos de instrumentos dolosos no cualificados, pues estos no pueden ser considerados instrumentos, al no operar los presupuestos de error o coacción propios de la autoría mediata. Esto sucede porque el sistema de imputación jurídico-penal de Roxin responde a planteamientos político-criminales que aún transitan por las sendas de la individualidad del ser humano, a pesar de que parte de su sistema es funcional normativo.

3. En los delitos especiales se debe recurrir al concepto de persona, entendida como ente portador de deberes y derechos dentro de una sociedad basada en grados de competencia comunicativa, conocidos comúnmente como roles especiales (así, por ejemplo, los sujetos cualificados por razón de su cargo o función tienen un deber positivo de proteger los bienes jurídicos que se encuentran bajo su custodia) y generales (para ciudadanos comunes sin cualificación social los cuales tienen un deber negativo de no dañar).

4. Este concepto de persona es el único centro de imputación jurídica del Derecho Penal, resultando compatible con la visión de los conceptos normativos del Derecho como subsistema del sistema general llamado sociedad.

5. En los delitos especiales únicamente se admite la autoría directa o inmediata, y con relación al extraneus, este responderá como partícipe, encontrando la imputación jurídico-penal su fundamento en la infracción de las competencias sociales o los llamados roles de cada persona, sea intraneus (rol especial) o extraneus (rol general).

______________________________________________

* “No actúes con injusticia cuando dictes sentencia: ni favorezcas al débil ni te rindas ante el poderoso. Apégate a la justicia cuando dictes sentencia” (Levítico 19:15).

** Magíster con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Fiscal Adjunto de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque.

1 GARCÍA CAVERO, Percy. “La responsabilidad penal del partícipe extraneus en los delitos especiales cometidos por funcionarios públicos”. En: Nuevo proceso penal y delitos contra la Administración Pública. Susana Castañeda Otsu (coordinadora), Jurista Editores, Lima, 2014, p. 628.

2 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Derecho Penal. Parte general. Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2004, p. 399.

3 BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal. Parte general. Ara Editores, Lima, 2004, p. 480.

4 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, citado por LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Ob. cit., p. 399.

5 Ibídem, p. 400.

6 Véase ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Los delitos contra la Administración Pública en el Código Penal peruano. Palestra Editores, Lima, 2001; REAÑO PESCHIERA, José Leandro. Los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento lícito y asociación para delinquir. Aspectos sustantivos y procesales. Juristas Editores, Lima, p. 272.

7 Véase BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel. Manual de Derecho Penal. Parte general. 2ª edición, Eddili, Lima, 2002, p. 417 y ss.

8 Ibídem, p. 274.

9 Véase VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte general. 3ª reimpresión, Grijley, Lima, 2010, p. 504 y ss.

10 Roxin advierte que en la práctica judicial existía la problemática de que en determinados ilícitos no bastaba ser señor del hecho criminal para ser considerado autor, sino que incluso no era necesario tener el dominio del hecho. Así, por ejemplo, “si alguien obliga a un funcionario a realizar torturas –artículo 343 del Código Penal alemán– tiene el dominio del hecho, sin embargo, no es autor de las torturas; ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal. Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 386.

11 Véase GARCÍA CAVERO, Percy. Lecciones de Derecho Penal. Parte general. Grijley, Lima, 2008, p. 577 y ss.

12 En los delitos de infracción de deber, para identificar el deber que le compete al agente especial, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos: a) Agente especial vinculado según una relación paterno-filial o conyugal, por ejemplo, en los delitos de parricidio, infanticidio, bigamia, etc.; b) Agente especial vinculado a relaciones jurídicas o de confianza, por ejemplo, en los delitos de omisión a la asistencia familiar, fraude en la administración de las personas jurídicas, etc.; c) Agente especial vinculado por deberes de función y servicio público, por ejemplo, en los delitos de abuso de autoridad, peculado, prevaricato, etc. Véase ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administración Pública. 4ª edición, Grijley, Lima, 2007, p. 75 y ss.

13 CARO JOHN, José Antonio. “Algunas consideraciones sobre los delitos de infracción de deber”. Disponible en: <http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2003_06.pdf>.

14 SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier. Delito de infracción de deber y participación delictiva. Marcial Pons, Madrid, 2002, pp. 27-153 y 275 y ss.

15 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Ob. cit., p. 30 y ss.

16 El ontologismo es un movimiento filosófico que afirma la presencia de ideas innatas en la mente humana y la posibilidad del entendimiento humano –con diversos matices– de conocer la esencia divina y que tal idea es condición de cualquier otro conocimiento. Su mayor impulsor fue Nicolás de Malebranche y tuvo su apogeo en la Edad Moderna, aunque es evidente la influencia del pensamiento platónico en esta escuela.

17 Según Welzel, las estructuras lógico-objetivas son estructuras de la materia de la regulación jurídica, destacadas por la lógica concreta que se orienta directamente en la realidad, siendo esta el objeto del conocimiento.

18 Véase LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Ob. cit., p. 84 y ss.

19 Para Kant, la ciencia se basa en juicios universales y necesarios procedentes de juicios sintéticos a priori derivados de nuestras facultades cognoscitivas. Por ello, Kant considera que las leyes de la naturaleza proceden del hombre que las elaboró mediante conocimientos apriorísticos y de ahí que las cosas se adaptan a los conocimientos y no a la inversa.

20 BACIGALUPO, Silvina. La responsabilidad penal de las personas jurídicas órganos y representantes. Ara Editores, Lima, 2002, p. 101 y ss.

21 Véase GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal económico. Parte general. Ara Editores, Lima, 2003, p. 26 y ss.

22 SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson. Dogmática actual de la autoría y participación criminal. Idemsa, Lima, 2007, p. 536 y ss.

23 POLAINO NAVARRETE, Miguel y POLAINO ORTS, Miguel. Derecho Penal. Modernas bases dogmáticas. Grijley, Lima, 2004, p. 37 y ss.

24 Esto por cierto no implica desnaturalizar la esencia del ser humano, ni tampoco postular la instrumentalización de la raza humana, como algunos postulan, toda vez que la individualidad es innata al ser y ningún sistema o postulado teórico puede cambiar ello, sin embargo, a efectos de poder imputar correctamente resultados con contenido penal, se deberá prescindir de su naturalidad e ingresar a su estatus normativo.

25 JAKOBS, Günther. Dogmática del Derecho Penal y la configuración normativa de la sociedad. Civitas, Madrid, 2004, pp. 51-52: “personas son destinatarios de derechos y deberes (...) está excluido del ámbito de las personas aquel que no puede ‘disfrutar’ de ningún derecho ni soportar ningún deber”.

26 En el ámbito penal, deberes positivos de colaboración –con el bien o institución– son, por ejemplo, los deberes de socorrer a las personas heridas, pagar impuestos, colaborar con la administración de justicia, denunciar la comisión de delitos, dictar sentencias justas, comparecer ante las comisiones de investigación, etc.

27 Siempre en la esfera estrictamente penal, deberes negativos de no injerencia en esferas ajenas son, por ejemplo, no matar, no lesionar, no robar, no agredir sexualmente, etc.

28 Véase JAKOBS, Günther. Estudios de Derecho Penal. Civitas, Madrid, 1997, p. 363; EL MISMO. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del Derecho Penal. Universidad de Externado de Colombia, Bogotá, 2004, p. 13; EL MISMO. “La omisión: estado de la cuestión”. En: Sobre el estado de la teoría del delito. Civitas, Madrid, 2000, p. 150; EL MISMO. La competencia por organización en el delito omisivo. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1995, p. 42; EL MISMO. “Acción y omisión en el Derecho Penal”. En: Cuadernos de Política Criminal, N° 74, 2001, p. 290.

29 Esta frase de Kantorowicz (1910) ha tenido una fuerte resonancia en el entorno del penalismo alemán.

30 Véase SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier. Ob. cit., pp. 93-95.

31 Véase JAKOBS, Günther. Derecho Penal. Parte general. Marcial Pons, Madrid, 1995, 29/59 y ss.; y JAKOBS, Günther. “La imputación penal de la acción y de la omisión”. En: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo 49, 1996, p. 56 y ss.; BACIGALUPO, Enrique. Ob. cit., p. 409.

32 JAKOBS, Günther. Derecho Penal. Parte general, 29/63 y ss.

33 JAKOBS, Günther. Derecho Penal. Parte general, 29/59 y ss.; JAKOBS, Günther. “La imputación penal de la acción y de la omisión”, p. 56 y ss.; BACIGALUPO, Enrique. Ob. cit., p. 409 y ss.

34 Véase POLAINO NAVARRETE, Miguel y POLAINO ORTS, Miguel, p. 388 y ss.

35 Véase GÓMEZ MARTÍN, Víctor. “Los delitos cometidos por autoridad o funcionario público como delitos especiales de posición institucional”. En: Delitos contra la administración de justicia. Nelson Salazar Sánchez (coordinador), Idemsa, p. 49 y ss.

36 Se aclara que el término “fundamenta”, en esta línea de pensamiento, no se refiere a la concepción de las técnicas de subsunción que clasifican a los delitos especiales en propios e impropios, en el sentido de que la calidad del autor para los primeros fundamenta y en los segundos agrava la punibilidad; sino por el contrario, el término fundamenta se usa en el sentido de los lineamientos de la teoría de los roles.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe