El contrato. Lección preliminar. Denominación y formación del contrato

The contract. Preparatory lesson. Denomination and formation of the contract

Carlos CALDERÓN PUERTAS*

|

Resumen: El autor ofrece una visión general e inicial del mundo de los contratos, desde su denominación, que lo lleva a transitar por el camino de la tipicidad y atipicidad, hasta la formación del mismo. De esta manera, explica la clasificación del contrato, su relación con el mundo de las obligaciones y el negocio jurídico, su propia definición, su juridicidad y patrimonialidad; e igualmente analiza el encuentro entre oferta y aceptación con el que se logra el acuerdo. Finalmente, también describe la relación existente entre el contrato con el Derecho de las Personas, los Derechos Reales y Sucesorios, e incluso con el Derecho Registral. Abstract: The author provides a general and initial overview of the world of contracts, starting with its nomenclature, which leads to discussions about typical and atypical contracts, and eventually delving into the formation of contracts. In this way, the author explains contract classification, its relationship with the realm of obligations and legal transactions, its own definition, its legality, and patrimonial nature. Additionally, the author analyzes the meeting point between offer and acceptance, which leads to the agreement. Finally, the author also describes how contracts intersect with the Law of Persons, Real and Successional Rights, and even with Registry Law. |

|

Palabras clave: Contratos / Negocio jurídico / Relación obligacional Keyword: Contracts / Legal business / Obligational relationship Marco normativo: Código Civil: arts. 1353 y 1361. Recibido: 6/09/2023 // Aprobado: 16/09/2023 |

PRELIMINARES

Hace buen tiempo que enseñar Derecho Civil desde lo específico del curso es un error. Sin lectura transversal que surque no solo el Derecho Civil, sino que además se entrometa en el mundo de los otros “Derechos” vamos por mal camino. ¿Puede ser entendida una estafa o una apropiación ilícita sin los lineamientos esenciales del contrato?, ¿puede ignorarse hoy en una relación contractual el llamado Derecho de los Consumidores?, ¿es posible cautelar el patrimonio sin utilizar las medidas cautelares que proporciona el Derecho Procesal? Para ser más audaces ¿hacemos bien cuando nos desentendemos del marco constitucional de la libertad contractual?

Me parece que era Ortega y Gasset quien decía que la virtud del filósofo era escribir con claridad. También debería ser la del profesor de Derecho. Desarrollar textos con frescura y agilidad, sin que se pierda rigurosidad, es hacia donde se debe apuntar. Lo que aquí se ofrece son ideas básicas, preliminares, una especie de introducción al derecho contractual. No es suficiente, sin duda, pero sirve para dar una visión general al lector (el estudiante de Derecho) de lo que es el contrato y las razones de su diseño.

Es, como se comprobará, un ida y regreso, un encuentro con el contrato y, de pronto, con el mundo del Derecho de las Personas o del Negocio Jurídico o de los Derechos Reales y Sucesorios, también con el Derecho Registral. Es verdad, se trata de un texto bastante breve, con la concisión propia de las frases de Azorín, pero (así lo esperamos) lo suficientemente claro para encontrar el camino y hallar el horizonte.

En suma, el presente texto es, si se quiere, apenas una carta de navegación. Como Maqroll, el personaje de Álvaro Mutis, este escrito propone que se sea, por ahora, humilde gaviero. Pero un vigía si bien no capitanea la nave, ayuda a encontrar la ruta y, ya se sabe: iniciar el camino y transitarlo es tan importante (y tan bello) como alcanzar la meta. Luego, desde tenaces empresas y acaso algunas tribulaciones, habrá tiempo para que allá, en el mar océano, cada quien encuentre el sitio que más le plazca.

I. BUSCANDO A NEMO

Hemos perdido el contenido del contrato.

En un universo tan pródigo en información, encontrar un formato, un diseño de cualquier documento más o menos elaborado, es tan fácil como entrar a internet, colocar una palabra y cliquear la frase que corresponda. Por ese camino (¿inevitable?, ¿evadible?, ¿amigable?) hemos terminado por copiar sin razonar, ignorar el porqué de determinadas cláusulas y el para qué de determinadas expresiones. Propiciamos, con esa práctica, la confusión y la inevitable controversia.

Pero ese documento, al que llamamos “contrato”, es más que la simple repetición de textos y, desde luego, mucho más que el documento escrito. Hay que decirlo de plano y desde ahora para no entrar en confusión: el contrato –luego se verá eso con mayor detalle– es un acuerdo de voluntades, un acuerdo de voluntades además bastante especial[1]. El documento escrito es solo la exteriorización de ese acuerdo. Hay otras formas de manifestarlo, de hecho, en la práctica cotidiana, los contratos suelen manifestarse de manera verbal: adquirir un periódico, comprar en la bodega, pagar pasajes son acciones que hacemos a diario y que constituyen contratos. De la forma como se manifiesta la voluntad se hablará después; la ruta que aquí se plantea es la del análisis de ese documento que comúnmente llamamos contrato, desde el surgimiento del título, desde la denominación, desde el nombre que se le coloca a fin de determinar cuáles son las consecuencias que ello genera.

Pensemos en un tipo de contrato; por ejemplo:

Contrato de compraventa

Lo que las partes quieren decir, mínimamente, con ese título es que su “común intención” ha sido celebrar determinada operación económica en la que una de las partes entrega un bien y la otra, a cambio, entrega dinero. Las partes, por consiguiente, no han querido que se obsequie un bien a otro o que entre ellos intercambien bienes sin la figura del precio, como sería en el caso de la donación o de la permuta. Lo que han querido decir es que están celebrando determinado negocio jurídico: el de la compraventa; lo que han manifestado es que se está ante un acuerdo de voluntades para –como dice el Código Civil, después se verá si solo es eso– crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas.

Dicen más, por supuesto. Por ejemplo, que su contrato responde a determinada clasificación y que –aunque no lo sepan– han ingresado al mundo de las relaciones obligacionales y del negocio jurídico.

II. LA DENOMINACIÓN DEL CONTRATO

Lo cierto es que al documento escrito se le dio un nombre. Era irrelevante para las personas (partes, como correctamente debe decirse, ya veremos por qué) tener o no conocimiento del Código Civil. Quizás ni siquiera tengan uno en casa; es hasta posible que ni siquiera deseen tenerlo. Pero a pesar de ello, saben, porque lo han escuchado, porque así se dice, porque lo ven en televisión, porque todo el mundo habla de ello que existe una operación económica llamada compraventa. Es más, practican a diario esa operación: lo hacen cuando van a comprar el pan, cuando se dirigen al mercado, cuando adquieren ropa o autos. Saben que para comprar hay que tener dinero y no ignoran que por ese dinero (ese precio) se les va a entregar un producto, convirtiéndolos en adelante en propietarios de ese bien.

Reiteramos: al contrato se le ha dado un nombre, para decirlo de otra forma, se le ha nominado. Aunque no se le hubiera puesto ningún nombre, un abogado nos informaría que el artículo 1353 del Código Civil prescribe que todos los contratos de Derecho Privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas del código, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato.

Pero si ese abogado nos dice que hay contratos “innominados”, por contra, tendremos que concluir que la ley también habla de contratos “nominados”, y no habrá que ser demasiado sabio para colegir que los “nominados” lo son porque tienen nombre y los “innominados” porque carecen de él. Eso es lo que dice el Código Civil y de hecho una de sus secciones (la segunda del libro sétimo) se denomina así: “Contratos nominados”.

Un profesor peruano, a quien se debe unos de los libros más importantes sobre contratos en el país, Manuel de la Puente y Lavalle, remontándose al Derecho Romano (que no conocía la figura general del contrato, sino la de contratos específicos), explicaba que la expresión “nominado” se recoge en el Derecho francés mientras que en el Código Civil italiano se prefiere hablar de “tipos”. Agregaba que no se trata de expresiones sinónimas, sino que poseen diferentes acepciones.

Distinguiendo ambos conceptos, concluía:

Sin dejar de reconocer el peso de las razones invocadas por los partidarios de la terminología de contratos nominados e innominados, creo que resulta más propio llamar “contrato nominado” al que tiene nombre generalmente conocido para identificarlo y “contrato típico” a aquel que es regulado por el ordenamiento jurídico. Dentro de este razonamiento, tanto los “contratos típicos” como los “contratos atípicos”, entendidos estos como los que no tienen una disciplina legal propia, son también, por regla general, contratos nominados. (2017: T.1, p. 128)

El venerable profesor parece tener razón porque la clasificación de contratos nominados e innominados carece de contenido, en tanto, en nada diferencia a los “nominados” de los “típicos y atípicos” o, si se sigue la mirada de Soria y Osterling, hay “nominados” que son “típicos”, “típicos” que son “innominados” y “atípicos” que son “innominados” (2014: p. 41). Más relevante que saber el nombre del contrato es conocer si cuenta con reglas supletorias que puedan aplicársele directamente, como sucede en los contratos típicos, o, si, por el contrario, carecen de dichas reglas, como en los contratos atípicos (2014: p. 43). En buena cuenta, no es que los contratos no puedan ser nominados o innominados, sino que se es más preciso cuando la división se hace entre contratos típicos y atípicos.

Ahora bien, que los contratos sean típicos o atípicos nos invita a saber qué cosa es eso que se llama tipo.

Se ha dicho que tipo “es un proceso de organización de la conducta humana” (Soria y Osterling, 2014: 19). Para decirlo con más sencillez, los particulares, en su vida diaria, realizan determinados acuerdos de manera constante que tienen el mismo contenido. Por ejemplo, para conseguir bienes que necesitan entregan dinero a otro. Ese intercambio se convirtió en un modelo a seguir y entonces no solo se le dio un nombre: compraventa, sino además esa operación reiterada, uniforme produjo una disposición legal que engloba a todos los contratos con iguales características. A eso se llama tipicidad.

Nuestro contrato de compraventa es, por tanto, un contrato típico porque la descripción de ese acuerdo de voluntades patrimonial, que importa transferencia de propiedad, de un lado, y entrega de dinero, de otro, se ha incorporado en el artículo 1549 del Código Civil en estos términos: “Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar el precio en dinero”. No importa, por ende, que se venda un auto, una computadora, una casa, da igual, pues en todos los casos se trata de entrega de bien por precio.

Todos los modelos contractuales establecidos en la ley, por ejemplo, todos los regulados en la sección segunda del Libro Fuentes de las Obligaciones, al que nuestro Código llama “Contratos Nominados” (y de hecho lo son) también son contratos típicos.

III. CONTRATOS TÍPICOS Y ATÍPICOS

Como se habrá advertido, la tipicidad legal (ese modelo descrito en la ley, ese “proceso de abstracción que hace el legislador de una realidad concreta” (Soria y Osterling, 2014: 19) es antecedida por la tipicidad social. El arrendamiento financiero, es un claro ejemplo de ello, pues siendo un contrato típico socialmente, esto es, un modelo contractual que las personas utilizaban de manera común, no tenía, en cambio, tipicidad legal, habiéndola adquirido tan solo cuando fue regulado por el Decreto Legislativo N° 212.

No hay mayor dificultad para saber a qué atenerse en los casos de los contratos típicos: (i) sin duda, a lo previsto en el contrato, a tenor del artículo 1361 del Código Civil; (ii) asimismo, a las disposiciones legales que la regulan dado su carácter supletorio; (iii) a las normas generales de contratos (artículo 1353) y obligaciones, en tanto el contrato es fuente de estas; (iv) finalmente, a las reglas del negocio jurídico desde que el contrato es uno de sus contenidos.

Al lado de los contratos típicos, en virtud del principio de libertad contractual, que no es otro que el de la configuración interna del programa contractual, aparecen los contratos atípicos; ellos tienen las mismas consecuencias de obligatoriedad que todo contrato (artículo 1361), pero carecen –dice De la Puente– “de disciplina particular, tanto legal como social” (2017: T.1, p. 129).

Habrá que discrepar con el maestro, pues los contratos atípicos pueden tener tipicidad social o pueden carecer de ella (Soria y Osterling, 2014: p. 29). Lo relevante en los contratos atípicos es que carecen de disciplina particular legal propia, diferenciándose en que cuando tienen tipicidad social existen usos y costumbres a tener en cuenta y cuando no tienen tipicidad social no existen tales usos, en este caso, por decirlo de alguna forma, son creación heroica, particular, específica.

Soria y Osterling nos informan que en los contratos atípicos con tipicidad social se han desarrollado diversas teorías para determinar qué normas deben ser las que la regulen. Así, (i) la teoría de la absorción considera que deben segmentarse las prestaciones y regular el contrato teniendo en cuenta la prestación esencial; (ii) la teoría de la combinación considera que cada segmento debe ser tenido en cuenta por separado; y (iii) la teoría de la aplicación analógica estima que el contrato debe ser analizado en conjunto (ver artículo 1858 del Código Civil mexicano).

En todo caso –aseguran– que cuando se está ante un contrato atípico con tipicidad social ha de estarse: (i) a los usos y costumbres (art. 2 del Código de Comercio, artículo 1353 del Código Civil); (ii) a las normas generales de los contratos y obligaciones. Del mismo modo, refieren que en los contratos atípicos sin tipicidad social ha de estarse a la voluntad común de las partes, las normas supletorias de contratos y obligaciones y las normas regulatorias de los contratos afines (2014: pp. 29-39).

IV. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

Sabemos ahora que esa compraventa (cualquier compraventa: la de un periódico o la de un camión) es un contrato y que además es un contrato típico. Ello nos sirve para determinar su regulación normativa en el Código Civil, pero también para ver las características de dicho contrato.

Una manera de obtener este conocimiento es clasificándolos, es decir, visualizándolos desde diversas perspectivas. Estas, sin duda, son múltiples y, de hecho, cada quien podrá reparar en el sesgo que más convenga a su mirada o tratará de reparar en todo el catálogo posible de efectuar.

Aquí, brevemente, apuntaremos algunas de ellas, dejando constancia que se desdeñan –solo en ánimo de proporcionar las que el autor considera más prácticas (no más importantes)– algunas que el estudiante encontrará en estudios posteriores. Al pie de página, en algunos casos, el lector encontrará algunos artículos de los códigos civiles colombiano y argentino. Se han colocado expresamente dichas disposiciones dado que en dichos cuerpos legales se define cada nomenclatura clasificatoria.

a. Por la prestación. La prestación supone una conducta, un comportamiento de dar, hacer y no hacer bienes o servicios; forma parte del esquema obligacional. Por la prestación, el contrato puede ser unilateral si solo una de las partes tiene prestaciones que cumplir (mutuo) y bilateral (sinalagmático también se le dice) si las dos partes tienen prestaciones a su cargo (compraventa)[2].

b. Por su valoración. Todo contrato tiene contenido patrimonial. Que algunos de ellos sean gratuitos no supone de ninguna forma que no lo tengan. Por su valoración, esto es, “la ventaja o utilidad que el contrato pueda originar, ya sea para una de las partes o para ambas” (Castillo, 2016: 87) los contratos pueden ser onerosos si el sacrificio patrimonial es para ambas partes y gratuito si las ventajas y sacrificios no son equivalentes[3]. De la Puente considera que la asunción o no de una ventaja o sacrificio es un tema subjetivo y que más apropiado sería apoyar la distinción “en razón de las obligaciones (que asumen las partes) y de las prestaciones que deben ejecutar”, siendo que en “el contrato gratuito (…) solo una de las partes se obliga a ejecutar una prestación, sin derecho a una contraprestación” (2017: T.1, p. 136).

c. Por el riesgo. El riesgo es propio de los contratos; cuando aquí se habla de riesgo se habla del conocimiento que tienen las partes del valor de su prestación al momento de celebrar el contrato. Por el riesgo, el contrato puede ser conmutativo si las partes conocen al momento de la celebración del contrato las prestaciones que deben ejecutar y aleatorios si existe un factor incierto para determinar el contenido del valor de la prestación (compraventa de la esperanza) (De la Puente 2017: T.1, pp. 139-142)[4].

d. Por la estructura. Solo por cuestiones metodológicas los profesores solemos hablar de contratos en las que existe una sola relación jurídico patrimonial. La situación es más complicada, pues al lado de ellos hay acuerdos en los que existen diversas relaciones jurídicas. En el primer caso, estamos ante contratos con estructura simple; en el siguiente supuesto, ante contratos con estructura compleja, los que pueden ser además contextuales (en un mismo documento contractual se agrupan varios contratos autónomos entre sí) y vinculados (contratos que conservan su identidad propia, pero se encuentran vinculados por alguna razón) (De la Puente 2017: T. 1, pp. 142-143).

e. Por la autonomía. La autonomía de un contrato se mide en torno a si dependen o no jurídicamente de otro. Son principales si no dependen de otro contrato (compraventa) y accesorios si no pueden celebrarse sin la existencia de un contrato principal (fianza)[5]. Castillo, siguiendo a Arias Schreiber, menciona que también existen contratos derivados, los mismos que provienen de la existencia de un contrato principal, que es el que le da sus características predominantes (subarrendamiento) (2016: p. 102).

f. Por su formación. Los contratos son acuerdos de voluntades que podrían sugerir la calidad de paritarios. Sin duda, es así, pero al lado de ellos operan los contratos en las que no existe negociación de las cláusulas contractuales, sino mera posibilidad de suscribir o no el contrato. Por su formación los contratos son negociados o de adhesión.

g. Por su duración. Responden a las preguntas: ¿cuándo debe comenzar la ejecución del contrato? y ¿cuánto debe durar la ejecución del contrato? (López de Zavalía: 1971: p. 66). En esa perspectiva:

- Por el momento en que se inicia la ejecución del contrato este puede ser de ejecución inmediata o de ejecución diferida; y

- Por la duración de la ejecución del contrato este es de duración instantánea o, si se mantiene en el tiempo, de duración continua o de tracto sucesivo.

h. Contratos consensuales, solemnes y reales. Según se perfeccionen con el mero consentimiento, con un acto formal o con la entrega del bien[6].

i. Contratos típicos y atípicos. De ellos hemos referencia en líneas anteriores.

Hay, de otro lado, nuevas formas clasificatorias (por ejemplo, las que alude Ordoqui en un libro de reciente data (Tratado de Derecho de los Contratos) y que hace alusión a las formas de contratación contemporánea: contrato forzoso, contrato normado, contrato colectivo, contrato abierto, contrato de consumo, contrato electrónico, pero atendiendo a las características de estas lecciones parece suficiente permanecer aquí.

Hay que descartar de plano que resulte baladí que se dedique tiempo y esfuerzo a la clasificación de los contratos. Los Ospina (Guillermo y Eduardo) se han referido a la importancia de tener en claro estos criterios. Así han sostenido que saber que se trata de contratos bilaterales implica la existencia de un vínculo de interdependencia, de forma que, si una de ellas deja de cumplir con su parte, la otra puede suspender la suya y en su caso pedir la restitución. En el mismo supuesto de contratos bilaterales, el problema de los riesgos ante caso fortuito cobra especial importancia. Se han referido, asimismo, a la presencia de la lesión en los contratos conmutativos, mas no en los aleatorios; a la extinción de los denominados contratos reales, etc. (1987: pp. 60-81).

V. LA RELACIÓN OBLIGACIONAL

Hemos dicho que el título del documento que hemos llamado contrato genera más información. Hemos hablado de la necesidad de conocer sobre la clasificación de los contratos porque ello nos permite saber su múltiple contenido; ahora toca referirnos a sus vínculos con el mundo de las relaciones obligacionales y del negocio jurídico.

1. Fuentes de las obligaciones

El libro sétimo del Código Civil se llama “Fuentes de las Obligaciones”; una de esas fuentes, a la que se dedica la primera sección, se llama: “Contratos”.

“Fuente”, como decía Alzamora Valdez citando a Du Pasquier, alude a una metáfora feliz:

pues, remontar la fuente de un río es buscar en el lugar en que sus aguas brotan de la tierra; del mismo modo, inquirir la fuente de una regla jurídica es buscar el punto por el cual ha salido de las profundidades de la vida social para aparecer en la superficie del derecho. (1987: p. 233)

En realidad, la única fuente de las obligaciones es la ley, de ella se desprenden todas las demás. Cuando nuestro código, en las secciones tercera, cuarta, quinta y sexta del libro sétimo del Código Civil, nos informan que hay otras fuentes (la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa, la promesa unilateral y la responsabilidad extracontractual), en realidad no está diciendo que se trata de fuentes derivadas.

Como la identidad se logra también con la distinción, conviene señalar, y solo para apuntar algunos detalles, que el contrato es un acuerdo de voluntades, es algo más sin duda, pero de inicio un acuerdo de voluntades. Desde esta idea basilar se advertirá de inmediato que las otras fuentes de las obligaciones presentan características diferentes. Así:

a. La gestión de negocios es un acto unilateral mediante el cual un sujeto que no cuenta con autorización ni poder del daño cuida de negocio ajeno, como en el caso de refacciones en inmueble en ausencia de otro.

b. La promesa unilateral constituye una declaración de voluntad unilateral de un sujeto (promitente) con la que se promete cumplir determinada prestación en favor de otro (destinatario), quien debe dar asentimiento expreso, como en el caso de la promesa de pública recompensa.

c. En el enriquecimiento sin causa hay desplazamiento patrimonial sin causa que lo justifique, originando el enriquecimiento de una parte y el empobrecimiento de la otra, existiendo relación entre ese empobrecimiento y ese enriquecimiento. Uno de los ejemplos característicos es el de la empleada que ante promesa de matrimonio trabaja gratis.

d. En la responsabilidad extracontractual lo que se infringe es el deber genérico de no causar daño, sin la existencia de vínculo previo.

Dada la estructura del trabajo, no es posible extenderse sobre dichos puntos, lo que aquí nos interesa es no olvidar que las obligaciones tienen diversas fuentes y a que a una de ellas las llamamos contrato.

2. La relación jurídica

Dado que hemos mencionado la palabra “obligaciones” es menester hablar de dicho instituto y, por supuesto, de la relación jurídica.

Los profesores a veces dificultamos la comprensión de los temas. En un plano gráfico, descriptivo, práctico la relación jurídica se representa con este esquema:

Todo esquema es siempre superficial y nunca da cuenta de todo lo que sucede, pero el que aquí se presenta nos basta para dar una idea que hay dos sujetos (en estricto, “partes”) que se encuentran vinculadas, enlazadas, ligadas porque una de ellas tiene que realizar un comportamiento (dar, hacer o no hacer) a favor de la otra a fin de liberarse de ese vínculo, mientras que la otra puede exigir tal cumplimiento. Cuando tal comportamiento se cumple en su integridad (cuando la “prestación” se ejecuta íntegramente) estamos ante el “pago” y la subsiguiente “liberación del deudor”.

Para ponerlo más sencillo: Si Pedro le debe a Juan 1000 soles, es porque hay una relación jurídica que vincula a Juan, como acreedor, y a Pedro, como deudor. Para liberarse de esa obligación, Pedro tendrá que realizar un comportamiento: devolver los 1000 soles prestados. Cuando así lo haga, se habrá liberado, ni él será deudor, ni Juan su acreedor. Pero para que ello acontezca Pedro tendrá que devolver todos los 1000 soles, si entrega menos no quedará liberado, si debe algo no habrá pagado porque el pago –insistimos en eso– es el cumplimiento total de la prestación.

Hay que agregar algo: a menudo confundimos “pago” con entrega de dinero. Es mucho más. Ya hemos dicho que las prestaciones (ese comportamiento que se nos exige) pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Cuando el deudor devuelve el dinero que debe, cuando da dinero, paga; cuando el deudor pinta la pared a la que se ha comprometido, cuando hace el pintado, paga; cuando el deudor no levanta un muro, cuando no hace, paga. Se paga cumpliendo la prestación pactada.

Entonces, para recapitular, la relación jurídica supone la existencia de un vínculo entre un sujeto que vamos a llamar acreedor y otro que denominamos deudor, donde el primero puede exigir el cumplimiento de una prestación (dar, hacer o no hacer) y el segundo se libera de ese vínculo mediante el pago. Ese vínculo es, además, intersubjetivo (unen –dicen los profesores– situaciones jurídicas subjetivas, una de ventaja y otra de desventaja). Gastón Fernández ha dicho:

Entonces, si ensayamos alguna definición de la relación jurídica, diremos que es “aquella vinculación intersubjetiva concreta de cooperación que liga a dos o más sujetos de derecho para la realización de una función económica o social, sea esta patrimonial o no, dirigida a la tutela de intereses que han merecido juridicidad por el orden jurídico positivo”. (2012: p. 27)

Como es una relación entre partes, su centro de atención no es el bien. Si fuera así, si el centro de atención fueran los bienes, “si se establece una relación directa e inmediata entre sujeto y una cosa” (Pizarro y Vallespinos, 2006: 70) estaríamos en el campo de los Derechos Reales, y no en el del Derecho de las Obligaciones. Como es lo primero: comportamiento exigible a una o a ambas partes, sabemos con claridad que estamos hablando del mundo de las obligaciones, una de cuyas fuentes, hay que reiterar una vez más, es el contrato.

Interesa dejar en claro algo que el mundo de los contratos se encuentra íntimamente ligado al mundo de las obligaciones y de los derechos reales, en tanto que con él se crea, regula, modifica o extinguen relaciones jurídicas patrimoniales, constituyendo un mecanismo articulador mediante el cual se van a adquirir derechos reales como el derecho de propiedad, pero también se va a proceder a la partición, a la indivisión del bien o al usufructo, uso, superficie, servidumbre y hasta las propias garantías reales.

Capobianco, un profesor italiano, ha hecho notar que esta vitalidad del contrato se acentúa con el advenimiento del capitalismo. Antes, dice, la importancia la tenían las instituciones jurídicas “estáticas” del derecho (como la propiedad); ahora, en cambio, sucede una fase dinámica donde lo que se privilegia son las relaciones entre agentes económicos porque ellas: (i) provocan riqueza; (ii) permiten construir empresas; (iii) adquirir los factores de producción; (iv) colocar los bienes y servicios en el mercado y (v) hasta crean nuevos bienes y utilidades, piénsese, por ejemplo, en la multipropiedad (o propiedad por turnos o por tiempo compartido) (2017: pp. 22 a 25).

Roppo es de la misma opinión y ha asegurado que una economía agrícola pone el énfasis en la tierra como “recurso productivo fundamental”, pero la moderna producción capitalista varía las cosas colocando la riqueza económica en el campo de las relaciones obligacionales:

En la economía moderna, pues, es sobre todo el contrato el que crea riqueza –las nuevas formas de riqueza productiva–. Vale decir, si se mantiene la ecuación que asimila a “propiedad” todo valor económico fuertemente tutelado por el derecho: el contrato crea propiedad, y sobre todo “nuevas propiedades” –las new properties de la economía de los servicios y de los bienes inmateriales–. (2001: p. 76)

El sétimo pleno casatorio civil de las salas civiles de la Corte Suprema discutió las relaciones entre el Derecho de las Obligaciones y los Derechos Reales, decidiendo, creemos, a contrapelo de los nuevos tiempos, por los derechos reales; se trata de una polémica que puede ser discutida en otro momento, lo que importa ahora es no olvidar que cuando hablamos de contratos es porque estamos hablando de una de las fuentes de las obligaciones y, por tanto, de la relación obligacional, razón por la cual disposiciones que se hallan en el Libro de Obligaciones comprometen a los contratos. Así una cláusula como la denominada cláusula penal se encuentra regulada allí, lo mismo que las clases de prestaciones existentes o la propia inejecución de la obligación que genera lo que comúnmente llamamos responsabilidad contractual.

VI. CONTRATO Y NEGOCIO JURÍDICO

Nos hemos referido a la clasificación de los contratos y a la relación obligacional, toca ahora hablar de la relación del contrato con el negocio jurídico.

Confrontemos los artículos 140 y 1351 del Código Civil:

Artículo 140. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas.

Artículo 1351. El contrato es el acuerdo de voluntades destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales[7].

La similitud entre ambos textos es evidente. Hay una razón para ello: todo contrato es un acto jurídico (aunque no todo acto jurídico es contrato). Que en el Perú el Código Civil aborde estas disciplinas en dos de sus libros no debe hacernos perder de vista este hecho.

1. Del hecho al negocio jurídico

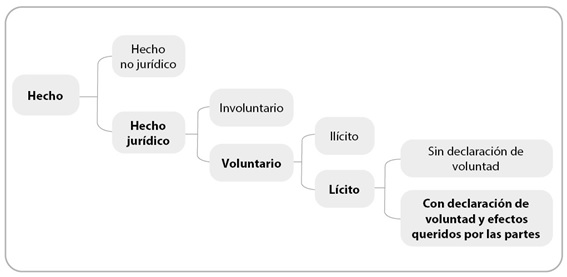

El maestro sanmarquino León Barandiarán decía que había algunos hechos jurígenos que modificaban el mundo del Derecho, mientras que otros nada tenían que ver con él, por ejemplo: saludar, levantarse temprano, ser educado. Desde esa primera idea llegaba a la noción de acto jurídico teniendo en mente este esquema:

El cuadro se explica con facilidad. Hay hechos que nada tienen que ver con el Derecho: que salga el sol, que salude, que me despierte feliz, tales acontecimientos –en relación con el negocio jurídico– no interesan. No son hechos jurídicos y le son irrelevantes al Derecho. Al negocio jurídico lo que le interesa son los hechos jurídicos y de estos solo los voluntarios, lícitos y con declaración de voluntad; por eso León Barandiarán decía:

El hecho jurídico, voluntario, lícito, con declaración de voluntad es el acto jurídico. Los efectos que se consiguen se derivan de la manifestación de la voluntad dirigida a crear la relación jurídica. (León Barandiarán. S/f: 6)

Y, de manera similar, esa es la definición que bajo los mismos parámetros siguieron Fernando Vidal (2016: p. 69) y Torres Vásquez (2015, T.1: pp. 79-80).

El libro de Lohmann Luca de Tena dejó de lado la expresión acto jurídico para utilizar el de Negocio jurídico. Aunque es verdad que León Barandiarán había mencionado lo que sigue:

Una cuestión terminológica. El Código (se refiere al de 1936) utiliza la expresión acto jurídico. Esta expresión, por lo tanto, será la que se utilice en el desarrollo y dentro del contenido del presente suplemento. Se estila también utilizar la expresión negocio jurídico. Ello obedece al propósito de hacer más precisa la connotación propia de la figura. Con la utilización de negocio jurídico, entonces no se confunda este con acto jurídico. Acto jurídico es todo hecho jurídico voluntario y abarca, pues, tanto el hecho voluntario lícito (con declaración de voluntad o sin ella) como el acto ilícito. Negocio jurídico es el hecho voluntario lícito con declaración de voluntad. (S/f: 109)

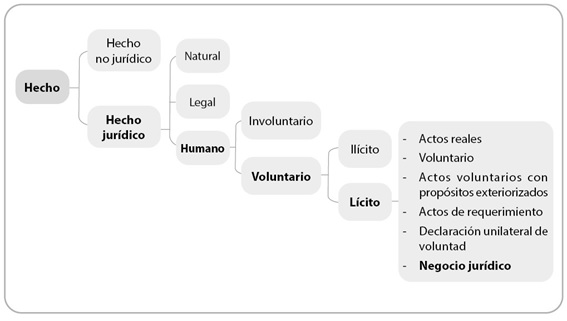

Lo cierto es que las precisiones sobre el tema fueron divulgadas por Lohmann Luca de Tena. El gráfico, desde los hechos, es concluyente sobre el punto:

Obsérvese que el hecho humano, voluntario y lícito, Lohmann lo desagrega en actos reales (toma de posesión), actos voluntarios con propósitos exteriorizados (comunicación del acreedor), actos de requerimiento (intimación de mora), declaración unilateral de voluntad (declaración sobre el precio) y negocio jurídico. Todos ellos –según Lohmann– son actos jurídicos, teniendo el negocio jurídico un significado más restringido, pues aquí “se desea expresamente disponer de un derecho” (1987: pp. 33-34).

Por su parte, Lizardo Taboada, en Acto jurídico, negocio jurídico y contrato, controvirtiendo la definición clásica, aunque asegurando que León Barandiarán jamás entendió el acto jurídico como mera manifestación de voluntad (2002: p. 17), decía que el mundo moderno (salvo Francia y Sudamérica) abandonó la concepción clásica (basada en la voluntad) del acto jurídico francés para preferir la concepción alemana del negocio jurídico que colocaba el acento en el supuesto de hecho y la utilidad social (transformada después en “finalidades socialmente razonables o dignas”). Agregaba:

Siendo esto así, ya no se puede sostener más, sin peligro y riesgo de ser absurdo, que el negocio jurídico es una declaración de voluntad, destinada a crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas, pues se trata de una definición totalmente desactualizada y destinada por la evolución del propio concepto negocial. Menos aún nos podemos aferrar al concepto francés clásico del acto jurídico, por tratarse de una noción que se estancó definitivamente y que no supo adaptarse a los cambios políticos, sociales, filosóficos y económicos. (2002: p. 32)

Por eso, el profesor Taboada plantea eliminar la definición del acto jurídico expuesta en el artículo 140 del Código Civil, entre otras cosas, porque no es la declaración de voluntad lo trascendente para llegar a la definición del acto jurídico (rectius: negocio jurídico), porque esta también existe en los actos jurídicos en sentido estricto (“hecho jurídico sin declaración de voluntad”, luego porque:

la distinción debe hacerse sobre la base de la valoración dada por la norma jurídica respecto de cada hecho jurídico. si la norma, o el conjunto de normas, valoran la intención práctica del sujeto o de las partes, estaremos en presencia de un negocio jurídico. En otras palabras, si para la atribución de efectos jurídicos, que es tarea siempre exclusiva del ordenamiento jurídico, se toma en cuenta el propósito práctico o 1o querido por los sujetos, el hecho jurídico será un negocio jurídico. Por el contrario, si la atribución de los efectos jurídicos es determinación exclusiva del derecho, tomando en cuenta únicamente la realización voluntaria de la manifestación o del comportamiento concluyente, se tratará únicamente de un simple acto jurídico en sentido estricto. (2002: p. 37)

Nos hemos detenido en el trabajo del profesor Taboada por la arremetida que significa la introducción del libro que hemos comentado en torno a la definición del negocio jurídico; también porque advirtiendo los vínculos existentes entre negocio jurídico y contrato, señalaba:

a nadie debe escapar que la categoría fundamental del negocio jurídico es esencialmente el contrato. Dicho de otro modo, el contrato es el negocio jurídico por excelencia. Más aún, las normas sobre el negocio jurídico (o actos jurídicos dentro de la terminología del código nacional) son aplicables en gran medida únicamente al contrato. No debe olvidarse que los negocios jurídicos regulados en los libros del Derecho de Familia, Personas, Derechos Reales y sucesiones, son fundamentalmente típicos, es decir, están regulados por el principio del numerus clausus, no admitiendo en modo alguno el concepto de la atipicidad, razón por la cual todos ellos, como figuras típicas, tienen una regulación especial, que se aleja en muchos casos de las reglas generales contenidas en el libro del Acto Jurídico, aplicable de manera automática al ámbito contractual, dentro del cual sí rige el principio de la atipicidad y, por ende, del numerus apertus. (2012: p. 91)

Y hasta expresaba que la doctrina del negocio jurídico solo se legitima por la doctrina general del contrato, por cuanto de no existir esta, aquella carecería de sentido.

Ese es, sin embargo, nuevo debate –de esos que frecuentemente aparecen en el mundo del derecho– pero siendo nuestro objetivo dar un panorama general sobre las relaciones entre acto jurídico y contrato es necesario detenernos para señalar los trabajos de los profesores Morales Hervias y León Hilario.

El primero de ellos ha manifestado que los hechos jurídicos pueden ser: (i) hechos jurídicos en sentido estricto, en los cuales “es irrelevante la voluntariedad del comportamiento” (aluvión, accesión, descubrimiento de un tesoro); y (ii) los actos jurídicos, que a su vez pueden serlo en sentido estricto (actos que “se quiere o se conoce el hecho que se ejecuta”), como en el caso de la promesa recíproca de contraer matrimonio y actos de autonomía privada, en los que se ejerce “un poder privado autónomo de reglamentación de los intereses destinado a producir efecto jurídico” (negocio jurídico) (2011: pp. 40-55).

Por su parte, Leysser León Hilario (Derecho Privado, Parte general. Negocios, actos y hechos jurídicos), estima que, en una definición clásica, el negocio jurídico “reglamenta todo comportamiento que, de acuerdo con la voluntad de su agente o agentes, se orienta a producir cambios en el mundo del derecho” (2019: p. 17), es decir, que está signado “por responder a un impulso interno: la voluntad negocial” (2019: p. 18).

Este criterio –asegura León– ha “empalidecido”, desde que también se toma en cuenta la declaración: puede haber más de una declaración de voluntad o la voluntad privada solo puede surtir efecto si es que no vulnera el marco el ordenamiento jurídico.

León Hilario hace algunas precisiones: (i) No hay una teoría jurídica francesa de acto jurídico; la única que existió fue siempre la de negocio jurídico. (ii) Todo negocio jurídico es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico es negocio jurídico. (ii) Es necesario diferenciar negocio jurídico de acto jurídico porque, por ejemplo, solo de los primeros se puede hablar de invalidez o que están sujetas a condición o plazo, y decididamente no lo son: los actos puramente exteriores (hallazgo de tesoro), los actos de ejecución de decisiones interiores (constitución de domicilio) ni las comunicaciones (notificaciones, actos informativos). (Ver: 2002: pp. 15-26).

2. Contrato y negocio jurídico

No son estas las lecciones preliminares de un curso de negocio jurídico, pero correspondía tener siempre en cuenta algunos conceptos de dicha institución porque los contratos son una especie de aquellos. Para decirlo de otra manera, el negocio jurídico es el continente y uno de los contenidos (acaso el más vital, como quiere Taboada) son los contratos.

Por eso De la Puente dice que el contrato es:

un acto jurídico plurilateral y patrimonial. Es plurilateral ya que, a diferencia de los actos unilaterales, necesita el concurso de la manifestación de voluntad de varias partes para generar la creación, regulación, modificación o extinción de relaciones jurídicas. (2017: T. 1, p. 29)

y es patrimonial porque lo pactado es posible de ser valorizado (indistintamente de si es oneroso o gratuito).

En buena cuenta, no todo acto jurídico es contrato (el testamento, el matrimonio, el reconocimiento de hijo), pero todo contrato necesariamente es acto jurídico, de lo que sigue que las normas que lo regulan también son las de estas.

Ahora bien, tradicionalmente se ha señalado que el acto jurídico (negocio jurídico) contiene elementos esenciales, naturales y accidentales. Los esenciales son determinantes para la constitución del acto jurídico, esto es, los denominados requisitos de validez señalados en el artículo 140 del Código Civil (manifestación de voluntad, capacidad, objeto jurídicamente posible y determinado, fin lícito y formalidad prescrita por la ley) y los propios de cada acto jurídico en especial (por ejemplo, bien y precio en el contrato de compraventa). Los naturales estarán constituidos por aquellas disposiciones que están incluidas en el acto jurídico sin necesidad de cláusula expresa (los vicios redhibitorios) y los accidentales aquellos que son incorporados libremente por las partes (plazo, condición, modo, solidaridad, representación).

De forma explícita, el artículo 1501 del Código Civil colombiano prescribe:

Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.

Se trata de una forma clasificatoria. Otra perspectiva es ver los negocios jurídicos desde sus presupuestos, elementos y requisitos del negocio jurídico.

Lo que existe antes del negocio jurídico es un pre-supuesto, esto es, lo que antecede al negocio. ¿Cuáles son esos antecedentes indispensables para la construcción del negocio jurídico? Sin duda, los sujetos y el objeto. (i) El sujeto es el “agente capaz” del que hablaba el derogado artículo 140 del Código Civil, o, como quiere el Decreto Legislativo N° 1384, el sujeto que tiene “plena capacidad de ejercicio”. Discutiremos, en su momento, si este centro de imputación de situaciones y relaciones jurídicas[8] debe denominarse sujeto o parte. Más adelante también se hará referencia al Decreto Legislativo aludido. (ii) Cuando se habla del objeto el asunto se complica: o es, como quieren algunos, las relaciones jurídicas que produce el negocio jurídico, o, como quieren otros, el bien materia de la relación jurídica. En todo caso, de este objeto se ha dicho que debe ser lícito, posible y determinable.

Si el presupuesto es un ex ante, los elementos son parte constituyente del negocio jurídico. (i) La manifestación de la voluntad es el primero de ellos. (ii) De la causa se ha dicho que puede indicar el interés (móvil) de quien celebra el negocio jurídico (causa subjetiva) o ya la función económica y social del negocio bajo la estructura de la tipicidad (causa objetiva). (iii) En cuanto a la forma es la manera en que se exterioriza la voluntad.

Cada uno de los elementos y presupuestos contiene determinados requisitos (Beltrán y Campos. 2009: pp. 198-211).

En todo caso, si uno quisiera recordar la estructura de un negocio jurídico –siempre con las limitaciones que supone todo esquema– debería recordar el armazón de una casa: cuatro columnas y un techo. Para expresarlo, como lo hace nuestro Código Civil (artículo 140) cada columna sería uno de los requisitos de validez: capacidad, objeto, fin lícito y formalidad exigida por la ley, mientras que el techo (o si quieren el piso) sería la manifestación de la voluntad. Esa es, gráficamente, la estructura de todo negocio jurídico y, como es evidente, si falta alguno de esos soportes el edificio se nos cae, y si los soportes no son lo suficientemente estables la estructura corre peligro de derruirse. En el primer caso, hablamos de la nulidad del negocio y, en el segundo, de la anulabilidad.

Era necesario, para ingresar al curso de contratos, recordar algunos conceptos del negocio jurídico. Era indispensable hacerlo en tanto, como reiteramos, el contrato es una parcela del acto jurídico, de ahí que, insistimos, todo contrato es acto jurídico, pero no todo acto jurídico es contrato. Hay que reparar que el contrato exige el acuerdo de dos o más partes y tiene naturaleza patrimonial, circunstancias que no necesariamente se presentan en todos los actos jurídicos, que puede ser unilateral y de naturaleza no patrimonial (v. gr., el matrimonio, el testamento, el reconocimiento de hijo, etc.).

Este vínculo entre contrato y negocio jurídico impele al estudioso del derecho a tener en cuenta, cada vez que celebre un contrato, las disposiciones legislativas del negocio jurídico. De hecho, tendrá que verificar las normas específicas (por ejemplo, de la compraventa), las generales del contrato y las que surgen del negocio jurídico.

VII. EL CONTRATO

Bianca ha reparado en la naturaleza jurídica del contrato indicando que una concepción subjetivista nos conduce a la teoría de la voluntad, mientras que una objetiva a la teoría de la declaración y la teoría preceptiva.

En el primer caso, el contrato es visto como fruto de la voluntad: la carencia de ella sería inidónea para su formación; en el segundo supuesto, no es la voluntad inasible la que debe ser tenida en cuenta, sino la declaración formulada. Por su parte, la doctrina preceptiva repara en que la voluntad importa cuando se traduce en hecho social, fenómeno que “es identificado en la disposición con la cual el sujeto regula por sí mismo sus propios intereses en relación con otros, o sea cabalmente en la autorregulación” (Bianca: 2007: p. 41)

Lo que queda claro es que, desde un aspecto subjetivo, es un acuerdo y, desde un punto de vista objetivo, un autorreglamento.

En todo caso, desde una definición legislativa (y descriptiva) del contrato de la prescripción: “El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”, que aparece en el artículo 1351 del Código Civil) se puede extraer lo que sigue:

(i) Se trata de una definición mínima que atañe a la base del contrato y a sus efectos (Bosch, Del Pozo, Vaquer, 2016: p. 50).

(ii) Es un acuerdo jurídico. Por ser acuerdo no lo son los negocios jurídicos unilaterales; por ser acuerdo no son contratos los tratos preliminares, sin perjuicio que pueda dar origen a responsabilidad precontractual (Bosch y otros, 2016: p. 96).

(iii) Es un acuerdo jurídico celebrado por dos o más partes, esto es, por centros de intereses homogéneos que pueden ser naturales o naturales y jurídicas, o simplemente jurídicas que reglamentan sus intereses. Decimos “partes” porque varias personas pueden constituir un solo centro de interés homogéneo (matrimonio y venta de bien conyugal).

(iv) Es un acuerdo jurídico celebrado por dos o más partes para crear, regular, modificar y extinguir obligaciones en tanto cumple una función económica[9], constituye un acto finalista y satisface necesidades. Cuando crea constituye una relación jurídica (la derivada, p.e., del contrato), cuando regula interpreta un contrato, precisando sus alcances; cuando modifica, altera el contrato y cuando extingue hace cesar los efectos del contrato (p.e., mutuo disenso, condonación). Jimmy Ronquillo considera que también transfiere relaciones jurídicas, lo que supone trasladar sus efectos jurídicos de una esfera jurídica a otra; aquí, a diferencia de la creación, hay situación jurídica subjetiva preexistente, como en el caso de la cesión de posición contractual o la cesión de derechos (2018: 16). En su propuesta de regulación del contrato, Bosch, Del Pozo y Vaquer señalan que la modificación “incluye también la transmisión de la posición de parte contractual” (2016: 52). Los mismos autores aseguran que “son también contratos los acuerdos entre las partes en virtud de los cuales dan una determinada interpretación a otros contratos o relaciones que existen entre ellos” (2016: p. 53).

(v) Es un acuerdo jurídico celebrado por dos o más partes para crear, regular, modificar y extinguir obligaciones que tienen efecto patrimonial, lo que significa que cuando se carece de ellos no se está ante la figura del contrato.

1. Patrimonialidad del contrato

Bianca ha indicado que “el contrato se caracteriza también por su patrimonialidad” en tanto “tiene por objeto relaciones susceptibles de valoración económica” (2007: p. 24).

Roppo, por su parte, expresa que la vocación del contrato para operar en el campo de la patrimonialidad se evidencia cuando se advierte que sirve para transmitir y adquirir la propiedad o para crear obligaciones.

El requisito de la patrimonialidad de la prestación se funda en dos razones. Una razón es ideal: los comportamientos que, por su naturaleza, o por decisión de los interesados, pertenecen a la esfera (no económica) de los sentimientos, de los gustos, de la educación personal, de las convenciones sociales, no deben someterse a la lógica del vínculo y de la coerción legal, que es la lógica típica de las obligaciones. Y existe una razón práctica: si la prestación no fuera monetizable, sería imposible, o muy difícil determinar el resarcimiento que el deudor debe al acreedor cuando no ejecuta, o ejecuta mal, la prestación misma (…).

Las palabras son de Roppo y han sido tomadas de la nota al pie (número 4) de la Nota Preliminar que Leysser León Hilario escribe para: Estudios sobre el contrato en general (2003: p. 36).

Agrega que estos acuerdos pueden recaer sobre materias no patrimoniales, por ejemplo, las convenciones matrimoniales, los actos de consentimiento relativos a los derechos de la personalidad, añadiendo que no lo son las prestaciones o intereses no económicos, como acompañar a esquiar, leer un libro de manera conjunta, etc. (Roppo, 2009: pp. 31-33). Se discute, en cambio, si lo son los llamados contratos de maternidad subrogada. Busnelli, sobre el punto, ha distinguido dos visiones sobre el tema: la norteamericana ligada a la right of privacy y la europea vinculada a la dignity (2003: pp. 4-6).

Desde luego, las relaciones de cortesía no entran en el campo de lo contractual y es obvio, además, que es imposible exigir a las partes un conocimiento técnico del acuerdo que los va a vincular: basta el conocimiento empírico y que se sepa que del acuerdo surgen compromisos legales (Roppo 2009: p. 36).

Sin embargo, asegura Roppo:

El problema de separar los acuerdos (patrimoniales) no jurídicos de los jurídicos se hace más difícil en dos órdenes de casos; cuando el contexto y el contenido del acuerdo son tales por los cuales la juridicidad de la relación no es (o no es con igual evidencia) socialmente típica; y cuando existe –explícita o implícita– la común tención de las partes de sustraer su acuerdo, y su correspondiente relación, de la esfera de la ley. (2009: p. 37)

En el primer caso, se refiere a las relaciones de cortesía; en el segundo, a los pactos de honor.

2. Juridicidad del vínculo contractual

Si se invita a pasear en auto a alguna persona, ¿se está ante un contrato o es solamente un tema social? La misma pregunta se puede hacer si la invitación es a nuestra casa. Nuestra respuesta sería que no, ¿eso significa que esos hechos no tengan ninguna consecuencia jurídica? Pensemos, por ejemplo, en que choco mi auto y mi amigo pasajero queda inválido o que lo llevo a mi casa, explota la cocina y mi acompañante pierde un ojo. ¿Hay, en esos supuestos, consecuencias jurídicas y si las hay por qué?

¿Y qué sucedería si quien me invita a subir al auto o con el que después voy a sufrir un accidente es quien me lo está ofertando o quien me lleva a su casa lo hace porque la está ofreciendo en venta? ¿Nuestras respuestas serían las mismas? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuándo una relación de cortesía se transforma en una relación (por más previa que sea) de naturaleza contractual?

Roppo da algunas respuestas (las preguntas también son de él) que atañen a discriminar el contrato gratuito y la relación de cortesía. Dice:

Si este se compromete a prestar sin retribución, pero porque está interesado en alguna ventaja objetiva y externa que, aunque sea indirectamente, puede esperarse de la prestación realizada, entonces existe contrato (gratuito): piénsese en el transporte ofrecido por A a B para probar el auto que querría venderle (…). En cambio, si la prestación sin retribución es fin en sí misma, es decir, no está sostenida por algún interés que no sea el interés puramente subjetivo de dirigir al beneficiario una señal de cortesía, amistad o benevolencia, entonces la relación no es jurídica y el acuerdo no es un contrato (2009: p. 38).

Del mismo modo, no tienen juridicidad la concertación de una cita o el acuerdo que queda al arbitrio de una de las partes o de ambas (“si puedes ven este mediodía a casa a arreglar la lavadora” (Bosch y otros, 2016: p. 97).

De otro lado, es posible que las partes eliminen la juridicidad de un acuerdo, por eso que comúnmente se llama “pacto de caballeros” (gentlement agreement) (Roppo, 2009: pp. 37-41).

VIII. LA FORMACIÓN DEL CONTRATO: EL ACUERDO

El contrato es un acuerdo de voluntades, un acuerdo de voluntades jurídico y patrimonial; desde luego, un acuerdo de voluntades jurídico y patrimonial que tiene como fin realizar determinada operación económica que ha sido autoreglamentada por las partes.

Ese acuerdo es el encuentro entre la oferta y la aceptación. Ese encuentro es el momento en el que surge el contrato. Ese encuentro es el momento de nacimiento y muerte del contrato, y en esa perspectiva se ha dicho que una vez logrado el acuerdo el contrato deja de existir y lo que subsiste es la relación obligatoria nacida del contrato (De la Puente, 2017: T. 1, p. 33).

El encuentro supone la existencia de un oferente (proponente) y un destinatario que puede convertirse o no en aceptante, y que, eventualmente, si contraoferta, se convierte en oferente.

La oferta y aceptación son declaraciones recepticias. Lo son porque se dirigen a alguien. Están dirigidas a obtener una adhesión. Solo cuando hay acuerdo (que puede ser inmediato o progresivo) hay contrato. Como puede existir, sin embargo, discordancias entre lo querido y lo declarado, se han elaborado diversas teorías para solucionar dicha problemática: (i) Para la teoría de la voluntad importa la voluntad interna, importa el querer y no el decir. (ii) Para la teoría de la declaración se privilegia el decir sobre el querer. (iii) Para la teoría de la responsabilidad la voluntad es lo principal, pero en caso de divergencia, si se debe a culpa o dolo del declarante, se responde como la declaración. (iv) Para la teoría de la confianza. Se tutela la confianza no culposa del destinatario de la declaración.

No existen mayores problemas para saber cuándo hay acuerdo si las partes están presentes, pero si no lo están surgen algunas interrogantes que han querido ser respondidas desde cuatro criterios: (i) el de emisión (el destinatario toma conocimiento y expresa su aceptación); (ii) el de expedición (el aceptante remite su aceptación); (iii) el de recepción (cuando la aceptación arriba a la dirección del oferente) y (iv) el de conocimiento (cuando el oferente toma conocimiento efectivo de la aceptación) (Di Majo, 2003: p. 201).

Nuestro Código Civil prescribe en el artículo 1373 lo siguiente: “El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente”. Luego, su artículo 1374 dice así: “La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, a no ser que este pruebe haberse encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad de conocerla”.

¿Cuál es entonces la tesis a la que se afilia el código? Los artículos del Código Civil italiano son semejantes al nuestro. Di Majo cree que estamos ante la presunción de conocimiento, pero más específicamente ante el principio de conocibilidad (2003: p. 203); es decir, que se va a presumir que el destinatario conocía de la oferta, aceptación o revocación cuando este llegue a su domicilio, correspondiendo a quien lo recibió demostrar su imposibilidad de conocerla. Se trata de norma que protege al aceptante, que se escabulle del mecanismo subjetivo de la probanza del conocimiento y que fomenta el tráfico económico.

1. La oferta

No hay que olvidar que la oferta es declaración destinada a formar el contrato. Obviamente no es cualquier declaración, sino una que contiene los elementos esenciales del contrato. Además, en la oferta hay intención de obligarse y debe trascender “el fuero interno del sujeto” por lo que debe ser manifestada (Oviedo, 2008: p. 53).

La oferta debe estar completa. Puede ser pura o sujeta a modalidades (es decir, a cargo, plazo o condición), alternativa, a persona determinada o a persona indeterminada, revocable o irrevocable, expresa o tácita.

Como las partes pueden estar separadas cabe la posibilidad de ofertas cruzadas; ello ocurre cuando, por ejemplo, una de las partes propone vender y la otra, sin conocimiento de dicha oferta, propone comprar el mismo bien a la primera.

La oferta, también, puede estar dirigida al público, esto es, no a una persona determinada, sino a una generalidad o a quien quiere sacar provecho de ella. Es, en el país, una invitación a ofrecer, considerándose oferentes a quienes accedan a la invitación y destinatario al proponente, salvo que el proponente indique claramente que su propuesta tiene el carácter obligatorio de una oferta, valdrá como tal. No cabe confundir la oferta al público con la promesa unilateral. En la primera estamos hablando de uno de los elementos del acuerdo contractual; en cambio, la segunda es fuente de obligaciones. Hay que tener en cuenta que en el caso de la promesa la voluntad esta no vincula porque la voluntad del promitente tenga como destino unirse a la del destinatario de la promesa: este puede o no estar de acuerdo con la promesa, incluso ignorarla, pero el promitente ya se encuentra vinculado (Di Majo, 2003: p. 222 y ss.).

En cuanto a la subasta esta es una invitación a ofrecer. Las posturas son las ofertas cuya obligatoriedad cesa desde que se formula otra.

2. La aceptación

Como la oferta, la aceptación es también una manifestación destinada a producir efectos jurídicos e implica “el asentimiento del destinatario con los términos de la oferta” (Oviedo, 2008: p. 89). Debe ser oportuna, comunicada y llegada a conocimiento del oferente y, eventualmente, con la formalidad exigida (sin que se pueda confundir la forma de la aceptación con la forma del contrato).

Si el destinatario efectúa una contrapropuesta entonces se convierte en oferente y el inicial oferente en destinatario. Lo que existe es una contraoferta.

La aceptación debe llegar en el plazo convenido o el que proporcionen las circunstancias. De no ser así la oferta caduca. Caduca también la oferta si esta es revocada y cae en esa condición si el oferente “antes o simultáneamente con su recepción llega a conocimiento del destinatario la declaración del oferente en el sentido que puede revocarla”. La caducidad de la oferta supone que esta ya no existe; de forma tal que, si el destinatario “acepta” tal “oferta”, en realidad es él quien la está haciendo.

Debe señalarse que la aceptación puede ser expresa o tácita, en este caso, ello acontece cuando se deduzca con certidumbre del comportamiento de una persona, a solicitud del oferente, cuando la naturaleza del negocio lo permite y según los usos negociales.

En el Código Civil italiano –ha sostenido Di Majo– la oferta y la aceptación no son actos negociales en tanto que no producen por sí mismos efectos jurídicos (2003: p. 204). Roppo es de opinión contraria:

La doctrina se pronuncia sobre la naturaleza jurídica de la oferta y la aceptación, dividiéndose entre quienes la califican como actos negociales y quienes cuestionan la negocialidad, definiéndolas como simples actos prenegociales. El problema no es complicado. Oferta y aceptación no son aisladamente consideradas, el negocio contractual, no son el contrato, sino más bien elementos del contrato en vía de formación; por consiguiente, no producen los efectos negociales propios del contrato. No obstante son actos negociales, en cuanto las declaraciones de voluntad destinadas a crear un negocio (el contrato); y declaraciones que generan de por sí efectos jurídicos conforme a la voluntad del declarante (aun cuando efectos menores respecto a los que derivarían del contrato). Son actos negociales precontractuales. (2009: p. 114)

En el país sí es un acto negocial. El artículo 1382 del CC: “La oferta obliga al oferente, si lo contrario no resulta de los términos de ella, de la naturaleza de la operación o de las circunstancias del caso”. Si la oferta “obliga” (al extremo que, salvo que sea personal, la muerte del oferente no elimina la oferta), eso supone que hay consecuencias jurídicas. Sin duda, como ya se ha señalado, esa oferta puede ser revocada, pero observen ustedes que solo se revoca si ella llega antes o al mismo momento que el ofrecimiento. Si llega después, como la oferta es obligatoria y hay aceptación, se genera el contrato.

Di Majo (2003: pp. 207-217) ha advertido la existencia de algunos acuerdos sin aceptación. Por ejemplo: (a) Ejecución del contrato sin previa aceptación. (-) En el mundo comercial, sobre la lista de libros de una editorial, la indicación del libro que se quiere. Luego, remisión del libro conforme a los usos del negocio. (-) Cuando la oferta es para que existan obligaciones solo para el oferente, como por ejemplo en el caso de la fianza (artículo 1869 del Código Civil: “Se puede afianzar sin orden y aun sin noticia o contra la voluntad del deudor”. (b). Los contratos telemáticos. Aquí pueden existir dos cosas: la mera transmisión de la voluntad de los contratantes o el “coloquio automático entre computadoras sobre el contenido del acuerdo contractual”: terminales unidad para tratar cantidad o calidad de mercadería o reaprovisionamiento automático de un almacén. (c) Las relaciones contractuales de hecho. Prestaciones masificadas no hay tiempo para discutir términos y modalidades del intercambio. Este se realiza por medio de hechos. No hay, propiamente, un intercambio de consentimientos, sino un comportamiento fáctico, por ejemplo, medio público de transporte; incluso si hay protesta. Aquí debe evaluarse el significado económico y social.

3. La falta de acuerdo

Sin acuerdo no hay contrato, de allí que el artículo 1359 del Código Civil exprese que no hay contrato mientras no se esté de acuerdo con todas las estipulaciones, aunque las discrepancias sean secundarias. Como la expresión utilizada en el código es “no hay” es posible presumir que se está hablando de la categoría de inexistencia y no de invalidez, ello impele a hablar brevemente del tema y relacionarlo también con el de eficacia.

Existencia como presencia misma del negocio jurídico; validez como conformidad al ordenamiento legal y el cumplimiento de los requisitos legales y eficacia como despliegue transformador de la realidad jurídica. Sus carencias origina: (i) inexistencia del negocio (ausencia de voluntad negocial, falta de manifestación de voluntad, carencia de la formalidad exigida por ley o por la voluntad de las partes, discordancia entre la voluntad y la declaración); (ii) invalidez del negocio (falta de capacidad, ausencia de realización del algo material y jurídicamente posible –objeto–, contravención al orden jurídico e infracción de la formalidad bajo sanción de nulidad –fin–; (iii) ineficacia del negocio (acción pauliana, falso procurador). (León: 2019: pp. 27-38[10]).

Héctor Campos también ha abordado el tema, refiriendo que cuando una actividad es relevante jurídicamente se está ante un supuesto de existencia; si tal actividad es valorada positivamente por el ordenamiento jurídico, estamos ante un caso de validez; y si esta actividad produce mutaciones jurídicas estamos ante supuesto de eficacia (2014: pp. 149-150).

Se trata de tema abierto a la discusión, pues, desde otra frontera, siguiendo el camino trazado por Taboada, se ha dicho que los supuestos de inexistencia no hallan cabida en el régimen legal del país y se solucionan por la vía de la invalidez y la invocación al artículo 219.8 del Código Civil y la remisión al artículo V del Título Preliminar del mismo cuerpo legal que sanciona con nulidad los actos contrarios al orden público y a las buenas costumbres.

Ya sea una u otra posición la que se acoja, debe mencionarse que no se trata de debate sobre abstracciones; por el contrario, es uno del que se derivan consecuencias prácticas: el de la prescripción extintiva parece ser el más relevante, en tanto, los actos nulos prescriben a los 10 años, mientras que los actos inexistentes serían imprescriptibles desde que nunca existieron. Campos lo ha precisado de esta manera:

De este modo, mientras que los negocios jurídicos “inexistentes” son del todo irrelevantes y en consecuencia no producirán ninguna clase de efectos jurídicos (ni inmediatos, ni finales), los negocios jurídicos “nulos”, al ser relevantes jurídicamente, pero haber recibido una valoración negativa por parte del ordenamiento jurídico, no producirá los efectos jurídicos para los cuales se había proyectado el negocio, siendo posible que generen ciertos efectos colaterales. (2014: p. 161)

PALABRAS FINALES

Esta excursión se inició con el título del contrato. Ello nos ha llevado a transitar por la clasificación de estos, su relación con el mundo de las obligaciones y el negocio jurídico, su propia definición y su juridicidad y patrimonialidad; también por ese encuentro entre oferta y aceptación con el que se logra el acuerdo. Se trata, apenas, del inicio del ancho campo del mundo contractual.

Referencias bibliográficas

Alzamora, M. (1987). Introducción a la ciencia del Derecho. Lima: Editora y Distribuidora de Libros.

Bianca, M. (2007). Derecho Civil 3. El contrato. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Beltrán, J. y Campos, H. (2009). Breves apuntes sobre los presupuestos y elementos del negocio jurídico. En: Derecho & Sociedad, (32), pp. 198-211.

Bosch, E., Del Pozo, P. y Vaquer, A. (2016). Teoría general del contrato. Propuesta de Regulación. Madrid: Marcial Pons.

Busnelli, F. (2003). Bioética y Derecho Privado. Fragmentos de un diccionario. Lima: Grijley.

Campos, H. (2014). Invalidez e ineficacia negocial (Apuntes introductorios para su estudio en el Código Civil peruano). En: El negocio jurídico, Marina Lazarte Zabarburú (coordinadora). Lima: Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente.

Capobianco, E. (2017). Lecciones sobre el contrato. Lima: Zela.

Castillo, M. (2016). Lecciones de contratos. Parte general. Lima: Motivensa.

Di Majo, A. (2003). La celebración del contrato. En: Estudios sobre el contrato en general (Leysser León coord.). Lima: Ara.

De la Puente, M. (2017). El contrato en general. Tomo I. Lima: Palestra.

Fernández, G. (2012). La obligación. En: AA.VV. De las obligaciones en general. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Gabrielli, E. (2013). Estudios sobre teoría general del contrato. Lima: Jurista.

León, J. (s/f). Manual del acto jurídico. Lima.

León, L. (2003). Nota preliminar. En: Estudios sobre el contrato en general (Leysser León coord.). Lima: Ara.

León, L. (2014). Aspectos fisiológicos del negocio jurídico. En: El negocio jurídico, Marina Lazarte Zabarburú (coordinadora). Lima: Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente.

León, L. (2019). Derecho Privado. Parte General. Negocios, actos y hechos jurídicos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Lohmann, G. (1987). El negocio jurídico. Lima: Studium.

López de Zavalía, F. (1971). Teoría de los Contratos. Buenos Aires: Víctor V. de Zavalía.

Morales, R. (2011). Patologías y remedios del contrato. Lima: Jurista.

Ordoqui, G. (2017). Tratado de Derecho de los Contratos. Lima: Ediciones Legales.

Ospina, G. y Ospina, E. (1987). Teoría general de los actos o negocios jurídicos. Temis.

Oviedo, J. (2008). La formación del contrato. Bogotá: Temis.

Pizarro, R. y Vallespinos, C. (2006). Instituciones de Derecho Privado: Obligaciones. Tomo 1. Bueno Aires: Hammurabi.

Ronquillo, J. (2018). La resolución de los contratos. Lima: Gaceta Jurídica.

Roppo, V. (2009). El contrato. Lima: Gaceta Jurídica.

Soria, A. y Osterling, M. (2014). Contratos modernos. Elementos esenciales y reglas aplicables para acuerdos comerciales. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Taboada, L. (2012). Acto jurídico, negocio jurídico y contrato. Lima: Grijley.

Torres, A. (2015). Acto jurídico. Lima: Pacífico.

Vidal, F. (2016). El acto jurídico. Lima: Pacífico.

__________________

* Juez supremo de la Corte Suprema de la República. Magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

[1] El Código Civil colombiano señala: “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas” (artículo 1495); el Código Civil y Comercial argentino dice de él: “Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídico patrimoniales (artículo 957); nuestro Código Civil por su parte lo tiene como: “acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídico patrimonial”.

[2] Artículo 1496 del Código Civil colombiano: “El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente”. Artículo 966 del Código Civil argentino: “Los contratos son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra. Son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los contratos plurilaterales”.

[3] Artículo 1497 del Código Civil colombiano: “El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro”. Artículo 967 del código civil argentino: “Los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes les son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. Son a título gratuito cuando aseguran a una o a otro de los contratantes alguna ventaja independiente de toda prestación a su cargo”.

[4] Artículo 1498 del Código Civil colombiano: “El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio”. Artículo 968 del Código Civil argentino: “Los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Son aleatorios cuando las ventajas o pérdidas, para uno de ellos o para todos, dependen de un acontecimiento incierto”.

[5] Artículo 1499 del Código Civil colombiano: “El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella”.

[6] Artículo 1500 del Código Civil colombiano: “El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento”. Artículo 969 del Código Civil argentino: “Los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez, son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los contratos, lo es sólo para que éstos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, esta debe constituir sólo un medio de prueba de la celebración del contrato”.

[7] La definición denota la cercanía del legislador peruano con el legislador italiano. Así el artículo 1321 del Código Civil italiano de 1942 define el contrato de este modo: “Il contratto e’ l’accordo di due o piu’ parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Manuel de la Puente y Lavalle ha señalado la “casi copia literal” de ambas disposiciones, salvo la distinción entre regulación y modificación que el Códice no hace. Ver: Influencia del Código Civil italiano en los libros de las obligaciones y contratos en la codificación peruana. En: Estudios sobre el contrato en general. AA.VV. Ara Editores EIRL. Lima, 2003.

[8] Acordarse que la situación jurídica implica una posición determinada en el mundo jurídico y que las relaciones jurídicas son las establecidas por sujetos que tienen determinada situación jurídica subjetiva.

[9] Gabrielli, E. Estudios sobre teoría general del contrato. Jurista Editores EIRL. Lima, 2013. Gabrielli introduce el concepto de “operación económica”. En el prólogo a la edición peruana, Morales Hervias y León Hilario señalan: “Para el autor, la causa es la función económica individual (elemento de cohesión de los demás elementos constitutivos del contrato) que sirve para valorar en concreto el contrato en el plano del control del ordenamiento jurídico sobre su licitud y seleccionar los intereses relevantes y concretos en el plano de la administración y la distribución del riesgo ante sobrevinencias”. Agregan que “el concepto de operación económica permite valorar la organización de los intereses programados y se trata de una categoría relevante para la interpretación de los contratos” (p. 18).

[10] Ver también: Aspectos fisiológicos del negocio jurídico. Leysser León Hilario. En: El Negocio Jurídico, Marina Lazarte Zabarburú (coordinadora). Fundación Manuel J, Bustamante de la Fuente. Lima, 2014.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe