El cambio de vía procedimental y sus posibles efectos invalidantes del proceso

Manuel Enrique VALVERDE GONZÁLES*

RESUMEN

El autor analiza las vías procedimentales y nulidades procesales, expresando su conformidad con el fallo emitido por la Corte Suprema en la Casación N° 1272-2016-Lima Norte, en el extremo de que se desestimó el supuesto agravio por haberse tramitado la demanda en una vía distinta a la prevista por ley. Aduce que no cualquier transgresión a la formalidad procesal origina una nulidad, sino que se requiere que dicha vulneración genere un riesgo real a quien afirma sentirse perjudicado con determinado hecho. Además, refiere que debe priorizarse la subsanación y convalidación frente a la nulidad.

MARCO NORMATIVO

Código Civil: art. 92.

Código Procesal Civil: arts. 172, 176, 475, 486 y 546.

PALABRAS CLAVE: Vías procedimentales / Nulidades procesales / Principios jurídicos

Recibido: 11/02/2019

Aprobado: 18/02/2019

I. Del caso

Se trata de la sentencia expedida en la Casación N° 1272-2016-Lima Norte, publicada en el diario oficial El Peruano el 3 de enero de 2019, que versa sobre la demanda interpuesta por José Luis García y otros, en su calidad de socios de la Asociación Valle Sagrado, quienes impugnan los acuerdos adoptados en dicha asociación y que se declare la nulidad y se deje sin efecto las Asambleas de Elección del Comité Electoral del 5 de febrero de 2012 y la Asamblea de Elección de Consejo Directivo del 22 de abril de 2012.

Admitida que fue la demanda en la vía del proceso de conocimiento, se corre traslado de la misma, apersonándose la emplazada y contestando, oportunamente, dentro del plazo concedido, alegando que los accionantes no tenían la condición de asociados hábiles, entre otros argumentos.

El juzgado de primera instancia amparó la demanda, anulando los acuerdos y los asientos registrales que los contenían, decisión que fue confirmada en todos sus extremos por la Sala Superior, cuya sentencia de vista fue recurrida en casación alegándose, esencialmente, dos agravios: el primero referido a que se habría expedido una decisión extra petita, puesto que se dispuso la anulación de los asientos registrales sin ser parte del petitorio de la demanda, y el segundo agravio relacionado al hecho de que se habría admitido y tramitado el proceso en la vía del proceso de conocimiento cuando, de acuerdo al artículo 92 del Código Civil, la vía que debió corresponder es la del proceso abreviado.

Como se puede dar lectura de la sentencia casatoria, solo el primer agravio fue amparado, porque se verificó que, efectivamente, se había sentenciado en ambas instancias de hecho sobre un extremo que no fue materia del petitorio, en tanto que se desestimó el agravio relacionado a la distorsión de la vía procedimental, punto último que motiva nuestro comentario, como seguidamente pasamos a desarrollar.

II. De las vías procedimentales

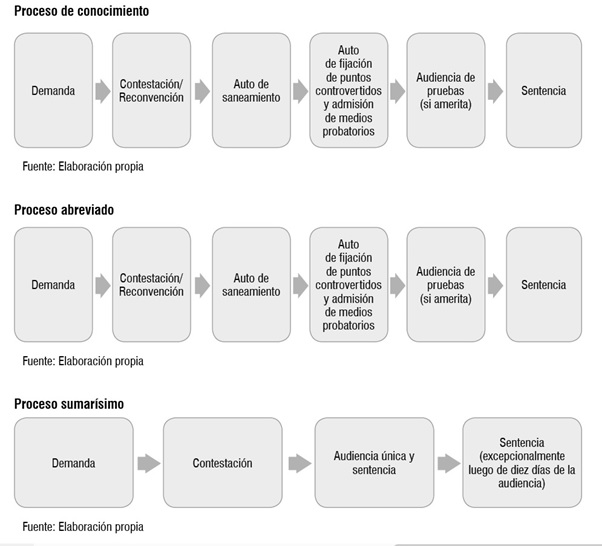

Nuestro Código Procesal Civil regula tres tipos de procedimientos de cognición: el denominado proceso de conocimiento, el abreviado y, finalmente, el sumarísimo, además del proceso de ejecución y los no contenciosos.

Siempre será la opción del legislador determinar el número y las formalidades de las vías procedimentales que pone al alcance de los usuarios del sistema de justicia, vías que estarán encaminadas a atender las distintas pretensiones que planteen los demandantes, para lo cual el legislador determinará cuál es la vía procedimental más idónea en la que deban tramitarse esas pretensiones.

Sin duda que, el marco límite de discrecionalidad, dentro del cual deben regularse esas vías procedimentales, es el de respetar el debido proceso, bajo cuyo paraguas el legislador es libre de regular estos andariveles procedimentales.

Es evidente que, a partir de las modificaciones realizadas al Código Procesal Civil el año 2008, mediante Decreto Legislativo N° 1070, hoy en día no existe mayor diferencia estructural entre los procesos de conocimiento y abreviados –salvo los plazos que se mantienen diferenciados, los que no, necesariamente, ofrecen mayores garantías como dice la Sala Suprema en su sétimo fundamento–, dado que se han eliminado las audiencias que, anteriormente, se contemplaban en el decurso de los mismos, quedando, únicamente, subsistente la audiencia de pruebas en tanto haya necesidad de actuarlas.

En suma, el único procedimiento que mantiene su estructura original es el sumarísimo, tal como se detalla en los siguientes gráficos, donde se pueden patentizar las similitudes entre los procedimientos mencionados:

Tal como se puede advertir, desde el punto de vista estructural y funcional, no hay diferencia alguna entre el proceso de conocimiento y el abreviado –salvo, reiteramos, los plazos procesales–, con lo cual queda descartada cualquier posibilidad de alegarse que en uno u otro procedimiento hay más o menos etapas procedimentales, o que brinden mayores o menores garantías; puesto que, luego de la contestación a la demanda, el juez de la causa procede a sanear el proceso y seguidamente dictar el auto de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, para expedir sentencia como último acto, en caso no haya necesidad de llevar a cabo una audiencia de actuación de medios probatorios.

En consecuencia, si bien existen formalidades procesales que cumplirse, entre ellas darle el trámite previsto por la norma a las pretensiones que planteen los accionantes; sin embargo, en caso no se cumplieran con dichas formas, estos defectos procedimentales tienen que ser analizados a la luz de cuánto se afectan los derechos de las partes al incurrirse en estos alejamientos de las formas procesales.

III. De las nulidades procesales

Justamente, respecto a lo anotado, frente a la afectación de una formalidad procesal nos viene a la mente la aplicación de la nulidad procesal, institución jurídica tan, innecesariamente, usada en los tribunales por litigantes y jueces, que muchas veces hacen que pierda su verdadero sentido y naturaleza.

El complejo mundo de las nulidades, de por sí, ofrece múltiples y hasta encontradas opiniones en cuanto a denominaciones (siendo el concepto de inexistencia el que mayores dificultades ha ofrecido). Nuestro Código ha optado por regular la nulidad –quizá no de la mejor manera– entre los artículos 171 a 177, puesto que el artículo 178 se refiere a la denominada nulidad de cosa juzgada fraudulenta, de lo que no nos ocuparemos por no tener relación con nuestro comentario.

De acuerdo a lo regulado por el artículo 176 del Código Procesal Civil, es el juez quien, al final de cuentas, decide si corresponde declarar la sanción o subsanación de un error procesal. Pero ello no quiere decir que cualquier infracción provocaría la nulidad que pueda ser apreciada de oficio por el juzgador o alegada por alguna de las partes que intervienen en el proceso.

Se considera, tanto jurisprudencialmente como en doctrina, que las nulidades trascendentales se deben declarar de oficio en el momento que se adviertan, puesto que atentan contra las normas de orden público, respecto de las cuales no existe preclusión alguna. En tanto las demás infracciones, denominadas de protección relativa, sí admiten la preclusión como efecto saneador.

Para Serra Domínguez (1998), “las leyes procesales son de interés público, cuyos destinatarios son los tribunales, y constituyendo el proceso una insustituible garantía de los derechos de los particulares, cualquier acto procesal realizado infringiendo lo dispuesto en las leyes debe ser considerado ineficaz, siempre que la infracción sea esencial, bien por su misma naturaleza, bien por situar a cualquiera de las partes en clara indefensión” (p. 568).

Querer explicar o definir lo que se debe entender por normas o principios de orden público nos llevaría a un profundo debate1. Ergo, al no ser este punto objeto de nuestro estudio, simplemente señalaremos que el orden público comprende aquellas normas que inspiran un ordenamiento jurídico determinado, reflejando los valores esenciales de una sociedad en un momento dado.

Bajo tal idea, la nulidad es un instrumento procesal consistente en la valoración de la adecuación entre uno o más actos procesales y las normas que regulan su proceso de formación; esto es, las normas de procedimiento y los principios procesales básicos, de modo que, apreciada una infracción, actúan las consecuencias jurídicas previstas por la ley en cada caso, que oscilarán, dependiendo de la gravedad de la infracción, entre la subsanación del acto y la eliminación del mismo como si nunca hubiera existido (Lourido Rico, 2002, pp. 58-71).

Se suele hacer distinción entre nulidad e irregularidad de los actos procesales que, en palabras de Serra Domínguez (1998):

(…) la nulidad de un acto procesal determina su ineficacia, bien por faltarle alguno de sus presupuestos indispensables, bien por carecer de cualquiera de sus requisitos sustanciales, y por consiguiente, en principio no puede producir efecto alguno; la irregularidad de los actos procesales determina simplemente la falta de corrección del acto con la consiguiente imposición a quien lo ha realizado de una sanción determinada, pero sin impedir la producción de plenos efectos jurídicos (…). La distinción es importante en cuanto a sus efectos prácticos dentro del proceso. Mientras la nulidad de un acto procesal produce una crisis del procedimiento, en cuanto puede afectar en principio a todos los actos realizados con posterioridad, lo que determina que las partes tengan un interés indiscutible en denunciarla; la irregularidad no altera el curso del procedimiento, por lo que las partes carecen de interés en impugnar el acto, ya que este, aunque defectuoso ha sido eficaz. La denuncia de la irregularidad no afecta el derecho de las partes, sino que tiene una finalidad puramente vindicativa [de] obtener la corrección disciplinaria del funcionario que ha dado lugar con su conducta a la irregularidad. (p. 561)

Son cuatro los principios jurídicos que rigen respecto a las nulidades procesales, a saberse:

a) Principio de legalidad o especificidad2.

b) Principio de trascendencia.

c) Principio de convalidación.

d) Principio de protección.

En lo que atañe a la trascendencia de la nulidad, para su configuración deben concurrir tres condiciones: a) alegación del perjuicio sufrido, b) acreditación del perjuicio y c) interés jurídico que se intenta subsanar.

Ya Carnelutti (1959) nos comenta –a propósito de las nulidades, expresamente, previstas por ley, de aquellas otras que no lo estaban– que:

(…) como los vicios que producen nulidad no se agotan en la categoría de aquellos, que como tales están previstos por la ley, de manera que junto a los vicios bajo pena de nulidad se alinean los vicios esenciales (…), igualmente la insanabilidad no puede derivar solamente de una norma expresa; ahora bien, la segunda categoría de vicios que la determinan, tiene la misma naturaleza de los vicios esenciales: si vicios esenciales son aquellos que se refieren a “requisitos (…) indispensables para alcanzar su finalidad” y si todavía, no obstante la previsión de tal indispensabilidad, puede ocurrir que la finalidad se alcance, de donde deriva la convalidación del acto (…), vicios, esencialmente, insanables están constituidos por el defecto de tal requisito del cual no solo se puede considerar la necesidad para obtener la finalidad, sino además la imposibilidad de que sin él, de manera alguna, pueda ser alcanzada esa finalidad. Hay, por tanto, dos cualidades y hasta dos grados de vicios esenciales, sanables y no sanables: los primeros se refieren a un requisito que, aun cuando, normalmente, indispensable para la obtención de la finalidad, sin embargo, por excepción, puede no resultar tal; los segundos se refieren a requisitos cuya ausencia no consiente, ni siquiera por excepción, la obtención de la finalidad. (pp. 536-537)

Siendo así, tenemos que no toda irregularidad tiene relevancia invalidante, pues, a pesar de existir un importante grupo de actos procesales que se apartan en su ejecución del esquema legal; empero, por ese solo hecho no merecen el reproche de la invalidez, lo que constituye una manifestación del propósito de conservación de los actos procesales. Por otro lado, el juez al que le corresponde declarar la invalidez debe indagar con carácter previo si el defecto del que adolece el acto puede ser subsanado o si han concurrido las circunstancias determinantes de su convalidación. Si se diera algunas de estas hipótesis, es obvio que no procede la declaración de invalidez, con lo cual se tiene que estas técnicas de conservación ocupan un lugar anterior a la actuación de la propia sanción de invalidez y operan como límites de la misma (Andrés Ciurana, 2005, p. 34 y ss.).

Por tanto, para considerar que se ha infringido algo, ese algo debe estar relacionado con una obligación impuesta por ley. Si se trata del ejercicio de un derecho, el cumplimiento de una carga o el uso de una facultad conferida por ley, no se puede hablar de que, ante la abstención del ejercicio de tal derecho, la omisión en el cumplimiento de la carga o la ausencia del uso de la facultad (que dicho sea de paso es absolutamente discrecional), incurra en alguna causal de infracción al debido proceso; de lo contrario, vía esta interpretación errada se estarían convirtiendo todos esos derechos, cargas y facultades en deberes, lo cual no solo resulta arbitrario, sino palmariamente inconstitucional.

Señalaba Alsina que la aplicación automática de la sanción de nulidad, por el solo hecho de su constatación, obligaría en muchos casos a declarar la nulidad de actos de importancia secundaria por el estado del procedimiento, pero que invalidarían las actuaciones posteriores, proporcionando con ello un arma al litigante de mala fe. Igual vale lo dicho cuando ya no son las partes quienes invocan nulidades por las solas formalidades, sino también para los jueces que, rehusando cumplir con su deber de resolver sobre el fondo de la controversia, anulan sin sustento alguno, teniéndose en cuenta que así como existen causales de nulidad, también se encuentran a mano los mecanismos para remediarlos; razón por la cual, solo como última ratio se debe optar por la nulidad.

En el sistema francés contemporáneo se hizo común el adagio latino pas de nullité sans grief, según el cual no hay nulidad sin perjuicio. En ese sentido está encaminado el artículo 174 de nuestro Código Procesal Civil, al precisar que quien formula nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado y, en su caso, precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. Asimismo, acreditará interés propio y específico con relación a su pedido.

En concreto, es de común acuerdo que son tres las condiciones que se necesitan para que se configure el principio de trascendencia: a) alegación del perjuicio sufrido, b) acreditación del perjuicio y c) interés jurídico que se intenta subsanar.

En cuanto a la alegación del perjuicio sufrido, la parte perjudicada en la fundamentación de la nulidad debe precisar con claridad cuál es el vicio o incumplimiento de la formalidad que le causa agravio. No es correcta una invocación genérica, como aseverar lacónicamente que se le ha afectado la defensa en juicio, y no explicando en qué consiste esa afectación.

La parte que invoca la nulidad debe acreditar el perjuicio. Tiene que demostrarse que este perjuicio debe ser cierto, concreto y real, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos.

Cierto es también que en casos excepcionales no se requeriría realizar una exhaustiva acreditación del perjuicio, cuando la nulidad se declara de oficio (nos referimos a las nulidades absolutas), donde el juez verifica la irregularidad y presume la existencia del perjuicio.

El interés jurídico que se procura subsanar implica que la parte que invoca la nulidad debe acreditar por qué quiere que se subsane el acto procesal afectado con la nulidad. El juez necesita conocer el interés, porque si se declara fundada la petición, el acto procesal que lleva, consustancialmente, una nulidad deberá ser subsanado. La doctrina precisa que el requisito del interés no debe ser extremado, porque llevaría a la actitud de negar el derecho a pedir la nulidad.

Esta tendencia de conservación y de análisis de la trascendencia de las nulidades ha sido recogida por nuestra jurisprudencia, tanto constitucional como judicial. Es así como se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la STC N° 6259-2013-PA/TC (fj. 9 y 10) indicando lo siguiente:

9. Ahora bien, este Tribunal ha señalado en anterior oportunidad que la declaración de nulidad de un acto procesal requerirá la presencia de un vicio relevante en la configuración de dicho acto (principio de trascendencia), anomalía que debe incidir de modo grave en el natural desarrollo del proceso; es decir, que afecte la regularidad del procedimiento judicial. Por lo tanto, la declaratoria de nulidad de un acto procesal viciado, únicamente, procederá como última ratio, pues de existir la posibilidad de subsanación (principio de convalidación) por haber desplegado los efectos para el cual fue emitido, sin afectar el proceso, no podrá declararse la nulidad del mismo (Cfr. Exp. N° 0294-2009-PA/TC, fundamento 15).

10. Siendo ello así, a consideración de este Tribunal la omisión en la notificación de la resolución de saneamiento procesal que la recurrente alude como fundamento de la demanda de amparo, no resulta, por sí misma, razón suficiente para dictar sentencia estimatoria, habida cuenta [de] que ello no generó para la actora una situación de indefensión que implique la imposibilidad de efectuar argumentos a favor de sus derechos e intereses legítimos, no solo porque no formuló excepciones ni defensas previas que hubieran requerido ser examinadas en el auto de saneamiento y cuyo rechazo hubiera habilitado la posibilidad de impugnarla, sino también porque no formuló la nulidad del alegado defecto en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, esto es, al momento de presentar el escrito de variación de domicilio que corre a fojas 110 del cuaderno del Tribunal. Además, de haber advertido alguna deficiencia en la relación jurídica procesal, tuvo la oportunidad de argüirlo al formular apelación contra la sentencia. Consecuentemente, en autos no se encuentra probada la violación del derecho de defensa.

La misma Sala Civil Suprema que emitió la Casación bajo comentario, en la Casación N° 4573-2016-Lima Este (publicada en el cuadernillo de casaciones el 3 de enero de 2019, p. 121726), ha ido más allá, en un caso donde las instancias de mérito valoraron un medio probatorio no incorporado en autos, señalando lo siguiente:

(…) además, el Colegiado Superior indicó que si bien entre los fundamentos de la sentencia apelada se hace alusión a la sentencia penal recaída en el expediente Nº 280-2012, sin que esta forme parte de los medios probatorios admitidos y actuados en el proceso, ello no la desmerece, pues con prescindencia de la señalada sentencia penal, los fundamentos desarrollados por la Sala Superior resultan suficientes para confirmarla, es decir, que existen otros medios probatorios que avalan la fundabilidad de la pretensión postulada en la demanda, con prescindencia de la cita efectuada respecto del proceso penal, siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 171 del Código Procesal Civil, según el cual no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. En efecto, al no haber rebatido ni desvirtuado los fundamentos expresados por la Sala Superior para confirmar la estimación de la demanda ni haber sustentado cuál sería la trascendencia del vicio alegado que pudiera repercutir en la decisión impugnada, lo argumentado por el recurrente no evidencia vulneración alguna al debido proceso debiendo desestimarse este extremo de la causal denunciada (…).

IV. De lo resuelto por la Sala Suprema

Debemos estar de acuerdo en cómo resolvió la Sala Civil Suprema el extremo concerniente al reclamo sobre la vía procedimental en la que se tramitó la demanda, toda vez que no solo era un reclamo tardío sino también era, esencialmente, inconducente, al no haberse acreditado bajo ninguna condición qué derecho sustancial se le había vulnerado al demandado, en especial, no explicó cómo así ese cambio de vía procedimental limitó el ejercicio de su derecho de defensa, tanto más que el caso se debatió en una vía donde los plazos procesales son más latos y, sin duda alguna, contó con más tiempo para preparar su defensa.

En ese sentido, si bien es cierto que el último párrafo del artículo 92 del Código Civil señala que este tipo de pretensiones se tramitan en la vía abreviada, el solo hecho de haberse tramitado la demanda en la vía de conocimiento –e incluso podría haberse dado el caso de admitirse en la vía sumarísima– no conllevaba a la nulidad per se del procedimiento; puesto que resultaba necesario acreditar el agravio, esto es, que la parte que alegaba la nulidad debía acreditar de manera concreta y real qué actos procesales o medios de defensa iba a realizar y que, por la distinta tramitación que se dio al proceso, a causa de esa variación, vio gravemente afectados sus derechos y, por ende, el debido proceso.

La Sala Suprema, con buen criterio, desestimó este extremo de la denuncia casatoria, precisando que:

(…) sin embargo, no se advierte que la recurrente haya cuestionado este tema, en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo de conformidad con el artículo 176 del Código Procesal Civil, sino más bien lo dejó consentir, ya que contestó la demanda y presentó diferentes escritos hasta antes de la expedición de la sentencia de primera instancia, sin decir nada al respecto, sino que, recién lo hizo valer a través de su recurso de apelación y ahora en casación, pretendiendo subsanar su falta de diligencia oportuna en el ejercicio de su defensa, lo cual le resulta imputable solo a su parte. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe agregar que no señala el perjuicio real y directo que le ha ocasionado que se tramite en una vía distinta; más aún, si el proceso de conocimiento es uno que ofrece mayores garantías para el ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva al justiciable, de la cual la impugnante no se ha visto afectada, pues ha ejercido, plenamente, su derecho a la defensa de manera irrestricta, razón por la cual resulta de aplicación el principio de trascendencia de las nulidades señalado en el artículo 172 cuarto párrafo del Código.

Tal como se puede observar, lo que primó en este caso fue el análisis de la trascendencia de la nulidad; es decir, se pasó a analizar si es que esa variación de la vía procedimental afectó en algo el derecho de defensa del demandado y, como ello no ocurrió, se desestimó la denuncia casatoria.

V. Ideas conclusivas

Como reflexiones finales se puede sostener que si bien es cierto las formalidades establecidas en un proceso deben respetarse, no resulta menos cierto que, cuando no se haya cumplido con algunas de ellas y estas no resulten de tal entidad que dejen en indefensión a una de las partes que interviene en el proceso, se debe optar por la conservación de los actos procesales y así propender a la resolución del conflicto de fondo.

Reiteramos que no cualquier vulneración a una formalidad procesal puede dar lugar a una nulidad, esta debe ser idónea, pues lo que se requiere es que esta afectación ponga en riesgo real y concreto a quien alega sentirse afectado con tal hecho; de lo contrario, solo estaría invocando una nulidad de manera hipotética y genérica, por la sola existencia de una formalidad incumplida, sin que exista agravio de por medio.

Igualmente, también consideramos que para que pueda existir nulidad no resulta suficiente que exista un perjuicio, sino también es necesario que no haya, para remediarla, otra salida distinta a la nulidad misma, como son la subsanación y la convalidación, que deben prevalecer como mecanismos preferentes por sobre la nulidad.

En suma, concordamos con lo resuelto en la sentencia en casación, en el extremo de que desestimó el alegado agravio de haberse tramitado la demanda en una vía distinta a la prevista por la norma legal.

Referencias bibliográficas

Andrés Ciurana, B. (2005). La invalidez de actuaciones en el proceso civil. Valencia: Tirant lo Blanch.

Carnelutti, F. (1959). Instituciones del proceso civil. Vol. I. 5ª edición. Sentís Melendo, S. (trad.). Buenos Aires: Ejea.

Espinoza Espinoza, J. (2005). Los principios contenidos en el título preliminar del Código Civil peruano de 1984: análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Lourido Rico, A. (2002). La nulidad de actuaciones: una perspectiva procesal. Estudio comparativo de la regulación de la nulidad en la LOPJ y en la LEC. Granada: Comares.

Maurino, A. (1995). Nulidades procesales. 4ª edición. Buenos Aires: Astrea.

Rodríguez, L. (1987). Nulidades procesales. 2ª edición. Buenos Aires: Editorial Universidad.

Serra Domínguez, M. (1998). Nulidad procesal. Revista Peruana de Derecho Procesal Nº II.

_____________________

* Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

1 Resulta interesante lo dicho por Juan Espinoza respecto a la relación que pudiera haber entre el orden público y la imperatividad de las normas, sobre ello indica: “En efecto, el concepto de norma imperativa debe ser identificado con el de norma insustituible por la voluntad de los particulares, mas no debe ser, necesariamente, asimilado al concepto de orden público. El carácter de ineludibilidad (o de insustituibilidad) de una norma no coincide, forzosamente, con la idea de orden público. Por ejemplo, el artículo 1328 del Código Civil, contiene una norma imperativa que expresa que todas las estipulaciones sobre exoneración y limitación de la responsabilidad, por dolo o culpa inexcusable del deudor o de los terceros de quien este se valga, son nulas. El artículo 242 del Código Civil, inciso 2, contiene una norma de orden público, en la cual se establece que no pueden contraer matrimonio entre sí los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y el tercer grados. Sin embargo, se prescribe que, en el caso del tercer grado, el juez puede dispensar este impedimento, cuando existan motivos graves. En esta última disposición, como puede verse, está ausente el carácter de ineludibilidad o inevitabilidad.

Se observa que el orden público es el conjunto de principios fundamentales y de interés general (aunque no se trate de normas concretas) sobre los que se apoya el ordenamiento jurídico de un determinado Estado, en su aspecto de derecho coactivo, o sea, a observarse inderogablemente por todos, porque consta de normas imperativas o prohibitivas (perfectas). Por ello, el orden público, más que de normas concretas, resulta de principios cuyo reflejo constituyen las normas jurídicas. En este mismo sentido, se afirma que “el orden público indica los principios basilares de nuestro ordenamiento social”. Cfr. Espinoza Espinoza (2005).

2 Por el principio de legalidad se entiende que las nulidades se sancionan por causas previstas en la ley, lo cual no significa que no se llegue a admitir la existencia de nulidades implícitas, las mismas que están ligadas a los otros principios mencionados. En cuanto al principio de trascendencia, solo se declarará la nulidad cuando se haya causado un perjuicio. Por su lado, el principio de convalidación está vinculado al hecho de que pese a existir una causal de nulidad, la misma no resulta trascendente por consentimiento expreso o tácito de la parte agraviada; mientras que el principio de protección está relacionado con el hecho de que quien dio lugar a la nulidad no puede, luego, alegar la existencia de la misma, en aplicación de la regla de Derecho del adversus factum qui venire no potest.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe