INAPLICACIÓN DEL V PLENO CASATORIO CIVIL: ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LIMA (EXPEDIENTE Nº 3963-2007)

Félix Enrique RAMÍREZ SÁNCHEZ*

RESUMEN

En opinión del autor, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Lima en el Expediente N° 3963-2007 aplicó de una manera correcta la técnica del precedente judicial vinculante y la del distinguishing, pues realizó previamente una diferenciación entre los hechos ocurridos en el Quinto Pleno Casatorio y el caso en concreto, concluyendo de manera contundente que dichas discrepancias eran sustanciales, por lo que no era aplicable el pleno casatorio, lo cual es totalmente válido, demostrando de esta forma cómo debe aplicarse la técnica del precedente judicial en casos futuros.

PALABRAS CLAVE

Precedente judicial vinculante / Precedente judicial vinculante civil / Distinguishing

Recibido: 22/08/2017

Aprobado: 01/09/2017

INTRODUCCIÓN

El precedente judicial vinculante es una institución de reciente data en nuestro sistema jurídico, que fuera importada de los sistemas jurídicos del common law, cuyos origines son propios del Derecho anglosajón; sin embargo, dicha técnica ha venido incorporándose paulatinamente en diversas normas de carácter procesal, con matices algo distintos a los de sus orígenes. Lo cierto es que en el ámbito del Derecho Civil, dicha institución fue albergada con la dación del Código Procesal Civil con fecha 04/03/1992, específicamente en el artículo 400, aclarando que inicialmente fue denominado como doctrina jurisprudencial y, posteriormente, con la modificación realizada con la Ley Nº 29364, publicada en el diario oficial El Peruano el 28/05/2009 toma la denominación de precedente judicial y que en la práctica toma la denominación de Pleno Casatorio Civil. La importancia de dicha institución es que la decisión jurisdiccional arribada por el pleno de la Corte Suprema, a partir de la solución de un caso concreto, extrae criterios jurisdiccionales que vinculan, tal igual que una ley, a todos los jueces para resolver de manera similar en casos iguales u homólogos, pretendiendo con ello lograr la unificación de criterios y dar seguridad jurídica a los justiciables.

Centramos nuestra atención en el precedente judicial civil, el cual fue utilizado por primera vez por parte de la Corte Suprema en el año 2008, con la aprobación del Primer Pleno Casatorio Civil, contenido en la Casación Nº 1465-2007-Cajamarca1, siendo que hasta la fecha se ha llevado a cabo once plenos casatorios civiles; lo que evidencia que la utilización de esta institución procesal es de reciente data. Nosotros nos referiremos al Quinto Pleno Casatorio (Casación Nº 3189-2012-Lima Norte), que fuera publicado en el diario oficial El Peruano el sábado 9 de agosto de 2014, donde la Corte Suprema, a partir de un caso concreto, abordó la problemática derivada de que los órganos judiciales se abocaran al conocimiento de temas de nulidad de actos jurídicos contenidos en acuerdos de personas jurídicas que desarrollan actividades sin fines de lucro, es así que establecieron, entre otros aspectos, como regla general interpretativa y con calidad de precedente vinculante, que los miembros de una asociación solo podrán cuestionar dichos acuerdos asociativos mediante la impugnación prevista en el artículo 92 del Código Civil y no vía nulidad de acto jurídico, sometiéndose al plazo de caducidad de la norma en mención.

Estando vigente dicho precedente judicial, se ha dado en la praxis y de manera reciente un caso particular y sui géneris, nos referimos a la sentencia de vista emitida en mayoría2 por parte de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y que se encuentra contenida en la Resolución Nº 14 del Exp. Nº 3963-2007, en los seguidos por Oscar Pérez Ambrocio contra la Comunidad Campesina de Jicamarca sobre nulidad de acto jurídico. La importancia de esta sentencia radica en el hecho de ser el primer caso –al menos hasta ahora conocido en el ámbito civil3– en el cual un órgano jurisdiccional civil opta por la no aplicación de un precedente judicial vinculante, específicamente el Quinto Pleno Casatorio Civil, sustentándose en la existencia de diferencias fácticas en el caso concreto con el caso que dio origen al citado precedente judicial, para lo cual interpretó que las comunidades campesinas no pueden ser consideradas como una asociación, en la medida que carecen de un acto fundacional volitivo o voluntario, y más bien tienen una existencia ancestral e histórica anterior a sus miembros componentes y reconocida por el Estado, tal es así que el mismo Código Civil establece diferencias entre la asociación y la comunidad campesina, dicha diferencia radica en que esta última tiene una legislación especial. Por lo tanto, afirma que no sería aplicable el Quinto Pleno Civil emitido por la Corte Suprema, ya que esta solo puede aplicarse para asociaciones u otras instituciones sin fines de lucro. La técnica argumentativa expuesta por la Sala Civil es conocida doctrinariamente como el distinguishing, la cual permite distanciarse de un precedente judicial a partir de diferencias sustanciales del caso futuro con el que dio origen al precedente.

La sentencia de vista pone en el tapete de la discusión, no solo desde el punto de vista académico, sino también y sobre todo desde el ámbito práctico, la esfera de aplicación del precedente judicial vinculante previsto en el artículo 400 del Código Procesal Civil; surgiendo de ellas ciertas inquietudes: ¿en qué consiste el precedente judicial vinculante?; ¿cuáles son sus límites?; y, sobre todo, ¿cómo debe utilizarse la técnica por parte del operador del Derecho y, en especial, por parte del juez?; ¿en qué casos está permitida la inaplicación de un precedente judicial?; y, finalmente, ¿es válido, a la luz de la teoría del precedente judicial, el argumento esbozado por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima en el caso descrito líneas arriba?

Estas interpelaciones deben ser absueltas, por lo que se hace necesario realizar un estudio desde la óptica de la teoría del precedente judicial de dicha categoría, pero sobre todo de cómo debe usarse este material en la actividad judicial, debiendo preliminarmente precisar algunos conceptos previos, para luego realizar un estudio y crítica a la sentencia en estudio.

I. EL PRECEDENTE JUDICIAL VINCULANTE Y SU ACOGIMIENTO EN NUESTRO SISTEMA JUDICIAL

La denominación de “precedentes judiciales” es –como ya hemos señalado– una creación del sistema common law, cuyos orígenes se dieron en el Derecho anglosajón; sin embargo, en la actualidad se viene trasladando dicha institución procesal a los distintos sistemas continentales e, incluso, a aquellos que tienen influencia histórica del sistema civil law, que son propios del Derecho romano-germánico. Dicha importación se ha llevado en algunos casos con matices algo distintos a los de su origen, hecho que ha suscitado que algunos autores denominen este hecho de superposición como un fenómeno de mutación4 y también problemas a nivel de su aplicación.

Es el caso nuestro, el cual acogió el precedente judicial en distintos ordenamientos procesales que nos rigen, asignándoles nombres distintos, así tenemos la denominada doctrina jurisprudencial (art. 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), sentencias plenarias (art. 301 A del CP Penal de 1940), acuerdos plenarios (art. 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), principios jurisprudenciales (art. 37 de la Ley Nº 27584 - Ley que regula el proceso contencioso administrativo), el precedente constitucional vinculante (art. VII del CP Constitucional) y el precedente judicial (art. 400 del Código Procesal Civil). Estos precedentes se caracterizan por que en algunos casos se reconoce la fuerza vinculante del precedente de manera absoluta e inflexible, como ha ocurrido con el precedente constitucional vinculante y recientemente el precedente judicial civil, la que irradia sobre los órganos jurisdiccionales en temas concretos y futuros, y no permite apartamiento alguno; pero otros tienen una connotación de ser precedentes relativos o flexibles, en la medida que vinculan, pero permiten el apartamiento por parte de los órganos inferiores previa argumentación de dicha decisión como ocurre con los principios jurisprudenciales emitidos en los procesos contenciosos administrativos; sin embargo, debemos precisar que la incorporación del precedente judicial no desplazó del todo al llamado precedente persuasivo, el cual no tiene efectos vinculantes y que es propio del sistema civil law; por tanto, podemos inferir que existe una confluencia de ambos sistemas5.

Lo cierto es que el legislador nacional acogió la figura del precedente judicial en el seno normativo debido a la necesidad de legitimizar al órgano jurisdiccional y reforzar la seguridad jurídica, buscando la unidad de criterio y la predictibilidad en la aplicación del Derecho. Es notorio que esto ha causado cambios en el ámbito judicial, tal es así que hemos pasado hablar de la jurisprudencia de los órganos de casación a los denominados “precedentes judiciales” e incluso ha originado un cambio de ideología en los operadores del Derecho, quienes pasaron de concebir la idea de que la “jurisprudencia no constituye un fuente primaria y obligatoria del Derecho” a indicar y “exigir que deba cumplirse el precedente judicial en un caso determinado”, siendo esto un recurso habitual en la interpretación del Derecho y la justificación de las decisiones por parte de los jueces.

Una primera conclusión a la que arribamos es que la incorporación del precedente judicial vinculante a la práctica judicial constituye algo relativamente novedoso en el Perú, en la medida que proviene de otro sistema jurídico como es el angloamericano, habiendo sufrido algunos cambios al momento de adaptarlo a un sistema como el nuestro, que a su vez tiene influencias propias del civil law. Sin embargo, hay que reconocer que viene cobrando protagonismo en el quehacer jurídico, por su importancia como fuente del Derecho, ya que la aplicación del Derecho se torna en un razonamiento argumentativo y significativo, donde los jueces y tribunales traen decisiones anteriores a la argumentación jurídica y a la justificación de sus nuevas decisiones en casos iguales o similares6; pero también hay que reconocer que el precedente judicial peruano es un tema en construcción, ya que no tiene una teoría definida totalmente por ser considerada un “híbrido”7.

II. DEFINIENDO EL PRECEDENTE JUDICIAL CIVIL

Con la expedición del Código Procesal Civil se vio instituido el denominado precedente judicial vinculante, el cual se encuentra reconocido en el artículo 400 del citado cuerpo legal, norma que fue modificada por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, publicada el día 28 de mayo de 2009, quedando redactado de la siguiente manera:

“La Sala Suprema Civil puede convocar al pleno de los magistrados supremos civiles a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial.

La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificado por otro precedente.

Los abogados podrán informar oralmente en la vista de la causa, ante el pleno casatorio.

El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso se publican obligatoriamente en el Diario Oficial, aunque no establezcan precedente. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedido, bajo responsabilidad”.

Ha sido la misma Corte Suprema la que ha precisado la constitucionalidad del artículo en mención y, por ende, el reconocimiento de la aplicación de los precedentes judiciales civiles en nuestro sistema jurídico, ello en la medida que no colisionan con la garantía constitucional del debido proceso como es la independencia del juez, así lo expresó en el fundamento 6 del Primer Pleno Casatorio: “Al establecerse precedentes judiciales por medio de una sentencia casatoria, no se está, en modo alguno vulnerando la independencia judicial, puesto que el precedente, es en esencia, el que realiza los valores de igualdad, de coherencia y de continuidad del ordenamiento, permitiendo la inserción de decisiones individuales en contextos más amplios”.

Es a partir del artículo 400 del Código Procesal Civil que pretendemos construir una teoría del precedente judicial vinculante acorde con las particularidades propias impuestas por la citada norma, ello en la medida que no existe antecedente normativo en nuestro sistema jurídico sobre dicha institución que otorgue al precedente carácter de vinculante, por el contrario, nuestro sistema jurídico siempre se caracterizó por estar influenciado por la doctrina del civil law, donde se reconocía que la ley era la fuente principal del Derecho y que la jurisprudencia solo tenía o poseía la condición de ser para los operadores del Derecho como medio persuasivo y no vinculante; sumado al hecho de que la Corte Suprema no ha desarrollado el concepto y la forma de aplicar el precedente judicial en los plenos casatorios civiles, tan solo el Primer Pleno habla de la constitucionalidad del precedente judicial. Esta nueva construcción nos obliga a trasladarnos a la doctrina del common law para darle una noción y concepto claro del precedente judicial, ya que de ahí fue extraído el artículo 400 del Código Procesal Civil, reconociendo que dicha adaptabilidad ha implicado ciertos matices que lo diferencian del sistema common law, pero lo que no se puede es pretender darle una connotación.

En cuanto al concepto del precedente judicial, tenemos similitudes, pudiendo incluso afirmar que son uniformes a nivel doctrinario; tenemos, por ejemplo, la definición a la que arriban Kocourek y Koven, quienes señalan que es “[u]na decisión de un Tribunal o un Juez, tomado después de un razonamiento sobre una cuestión de derecho planteada en un caso, y necesaria para el establecimiento del mismo, es una autoridad o precedente obligatorio para el mismo Tribunal y para otros Tribunales de igual o inferior rango, en subsiguientes casos en que se plantee otra vez la misma cuestión”8. En un mismo sentido lo define Roger Rodríguez al entender al precedente judicial como “una regla general (norma) que, vía interpretación o integración del ordenamiento dispositivo crea el juez para resolver el caso planteado, y que debe o puede servir para resolver un futuro caso sustancialmente análogo”9.

De estas definiciones se puede colegir desde el ámbito argumentativo que el precedente judicial es, sin duda, una técnica jurídica a través de la cual se extraen premisas normativas vía interpretación a partir de un caso concreto, que luego vincula con efectos erga omnes a los jueces para aplicarlos en casos futuros e iguales al caso que dio origen al precedente. Para ser más convincentes, respecto de este punto, es que invocamos lo afirmado por el Tribunal Constitucional, el cual al analizar el precedente constitucional vinculante, estableció que todo precedente judicial es una técnica jurídica, razonamiento que es aplicable plenamente al precedente judicial civil, por tener ambos (precedente constitucional y precedente judicial) la misma naturaleza y tener el carácter de vinculación absoluta. Así, transcribimos lo afirmado en la STC Exp. Nº 024-2003-AI/TC (caso Salazar Yarlaqué), que a la letra dice:

“(…) es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional [puede entenderse Corte Suprema] decide establecer como regla; y que por ende deviene en parámetros normativos para la resolución de futuros casos de naturaleza homóloga. El precedente tiene por su condición de tales efectos similares a una ley” (el resaltado y el texto entre corchetes son nuestros).

Es en esta lógica que esbozaremos ciertas conclusiones respecto al precedente judicial civil a partir de los conceptos desarrollados y la eficacia vinculante que le otorga el artículo 400 del Código Procesal Civil, la que obliga que la decisión de la Sala Plena de los jueces supremos civiles tenga fuerza y eficacia sobre la decisión en casos sucesivos por parte de los órganos jurisdiccionales; así tenemos:

Una primera conclusión es que la elaboración o aprobación de un precedente por parte del Pleno de los jueces supremos de las salas supremas civiles implica toda una estructura metodológica, ya que su elaboración nace del análisis de un caso concreto (hecho real y fáctico, no ficticio), para luego extraer vía interpretación una premisa normativa que permita resolver el conflicto mismo, existiendo, por tanto, una coherencia o congruencia entre el hecho, el petitorio y la premisa normativa que extrae el juzgador. No puede concebirse una premisa normativa vía interpretación con carácter vinculante en una sentencia casatoria si esta no ha nacido del análisis de un hecho concreto y real, sería, por tanto, inválido un precedente que nazca de situaciones ficticias, lo cual no está permitido dentro de la teoría del precedente judicial, ya que desnaturalizaría por completo la figura del precedente. Una premisa normativa interpretativa que no nazca de un hecho real y concreto, sino de un hecho ficticio, puede ser considerada dentro de la estructura de la sentencia como obiter dicta (argumento persuasivo), pero jamás sería un precedente de obligatorio cumplimiento.

La segunda conclusión es que el precedente judicial es en esencia una regla normativa de Derecho creada en el ámbito jurisprudencial o casuístico mismo por parte de la Corte Suprema, que tiene carácter obligatorio, en la medida que sus efectos vinculan tan igual que la ley y sirven para encarar determinados casos iguales u homólogos al que le dieron origen.

La tercera conclusión es que el precedente vinculante siempre estará entrelazado al caso que le dio origen; por tanto, el operador jurídico, y en específico el juez civil del caso concreto y futuro, debe conocer en primer orden el caso que dio origen al precedente y el precepto normativo jurisprudencial que emana de él; ello debido a que el precedente se aplicará solo si los hechos del nuevo caso son similares o iguales al caso que dio origen al precedente, lo contrario implicaría un uso indiscriminado y arbitrario del precedente. El precedente judicial no tiene por sí vida propia, como sí ocurre en la ley, que en algún momento puede incluso desligarse de la interpretación que le dieron sus mentores (legisladores); el precedente nace y muere con el caso concreto, están unidos umbilicalmente, por tanto no puede extenderse en su aplicación concreta10.

Sobre este punto ha sido muy claro el magistrado Blumen Fortini, quien en su voto en discordia recaído en el precedente vinculante Nº 5057-2013-AA/TC (caso Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco) ha sido enfático en resaltar dicha ligazón entre el precedente y el caso que le dio origen y cuyo argumento es totalmente válido para el precedente judicial civil:

“No hay que obviar que el precedente (…) vinculante implica la generación de reglas obligatorias, pero vinculadas al supuesto de hecho que se discute en el caso en el que se emite. Esa es una característica principal y al mínimo tiempo una de las condicionantes de los propios alcances que tendrá. Dicho de otra forma, no se procede ni cabe crear precedentes para resolver supuestos de hecho que no sean los que plantea el caso mismo sometido a resolución” (el resaltado es nuestro).

La intensidad de la influencia que el precedente judicial ejerce sobre la decisión del caso futuro sucesivo se sustenta, sin duda, en la comparación fáctica del hecho nuevo con el hecho que dio origen al precedente, en otras palabras, no puede desligarse el hecho fáctico que dio origen al precedente del precedente mismo.

Una cuarta conclusión es la peculiaridad que ostenta el precedente judicial civil impuesta por el artículo 400 del Código Procesal Civil, la cual no establece de forma expresa que los jueces inferiores puedan apartarse del precedente judicial en casos excepcionales y mediante una justificación válida; situación que difiere de otros precedentes como son los denominados principios jurisprudenciales establecidos en el artículo 37 del D.S. Nº 013-2008-JUS (29/08/2008), TUO de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, el cual reconoce el carácter de precedente judicial en lo contencioso administrativo, pero a su vez indica también y de manera expresa que los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el precedente vinculante, siempre que se presenten circunstancias particulares en el caso y que motiven debidamente las razones por las cuales se partan del precedente. Aquí deberíamos hacer una atingencia, ya que formalmente el precedente judicial civil podría ser considerado un precedente vinculante absoluto, que no permite apartamiento alguno; empero en un sistema como el nuestro, donde prima el Estado constitucional de derecho, donde se reconoce a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos como normas vinculantes, debe permitirse como excepción que los jueces puedan apartarse del mismo en aplicación del ejercicio del control constitucional y convencional, cuando un precedente judicial contravenga una norma constitucional o convencional e incluso alguna interpretación expuesta por parte de los máximos interpretes constitucionales y convencionales como son los tribunales constitucionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es en esta órbita general y final que se precisa que la teoría del precedente judicial civil en estudio, al igual que el precedente judicial en general, busca racionalizar y guiar el uso del mismo dentro del razonamiento jurídico de los jueces en casos futuros y similares, en la medida que impone una obligatoriedad al juez inferior de aplicar los preceptos normativos vía interpretación jurisprudencial dada por el máximo intérprete en materia civil (el pleno de las salas civiles de la Corte Suprema) a casos concretos, futuros y similares al que dieron origen al precedente mismo.

Una práctica errónea por parte de los jueces o salas civiles, y que se extrae de la propia lectura de las sentencias que emiten, es que proceden a aplicar verticalmente las premisas normativas vinculantes del precedente a los procesos nuevos, como si se tratara de una norma aislada, sin ni siquiera conocer o analizar el caso fáctico que dio origen al precedente y contrastarlo con el hecho nuevo, lo cual demuestra que los jueces no conocen la operatividad del precedente judicial mismo; por tanto, debemos explicar el método de su aplicación, para luego corroborar si la decisión emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia actuó debidamente en la inaplicación del Quinto Pleno Casatorio Civil en la sentencia bajo comentario.

III. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DEL PRECEDENTE JUIDICIAL CIVIL VINCULANTE CON LA LEY

Es claro que en el ámbito casuístico, los efectos del precedente judicial civil son similares a los de la ley, en cuanto obligan a la aplicación de las reglas jurisprudenciales en casos futuros, logrando así la estabilidad del orden jurídico, como también el de garantizar los derechos fundamentales. No olvidemos que la fuerza vinculante consiste en atribuir a su destinatario el deber de obedecer o seguir lo prescrito por ellas, bajo responsabilidad. Michele Taruffo explica la eficacia del precedente, afirmando: “La dimensión de la eficacia del precedente concierne a la naturaleza y la intensidad de la influencia que él ejerce sobre la decisión del caso sucesivo; en la perspectiva de la doctrina más tradicional y rigurosa del precedente, un problema de este tipo ni siquiera se plantea: el precedente tiene eficacia jurídicamente vinculante para las decisiones de casos idénticos o análogos y bajo este perfil no opera en modo distinto que la norma de ley, aquello que no tiene eficacia no es un precedente en sentido estricto”11.

Resulta interesante en este punto mencionar la reflexión realizada por el maestro Luiz Guilherme Marinoni, quien indica que la eficacia vinculante está destinada a dar fuerza obligatoria a la ratio decidendi o a los fundamentos determinantes de la decisión impidiendo que sean considerados en cualquier decisión de los órganos judiciales inferiores12. Con ello se otorga y garantiza a los justiciables la coherencia del orden jurídico, así como la previsibilidad y la igualdad, como también la seguridad jurídica anhelada por todo sistema judicial.

Como se aprecia, los efectos del precedente se pueden comparar a los de una ley; sin embargo, tienen ciertas diferencias, las cuales por fines pedagógicos sintetizaremos en el siguiente cuadro, ya que nos permitirá explicar su aplicación práctica (ver cuadro Nº 1).

|

CUADRO Nº 1 |

|

|

El precedente judicial vinculante |

La ley |

|

Tiene su origen en una decisión judicial (jurisprudencia). |

Puede tener varias interpretaciones, ya que logra tener vida propia. Es dinámica. |

|

Tiene una sola interpretación, la que tuvo en su momento la Sala Plena conformada por las salas supremas civiles de la Corte Suprema al emitirlo (interpretación de origen). Es estático. |

Puede tener varias interpretaciones, ya que logra tener vida propia. Es dinámica. |

|

Siempre está ligado al caso que le dio origen. |

Se desliga de la situación fáctica que le dio origen o que tuvo en cuenta el legislador al momento de aprobarla. |

|

No se puede utilizar analógicamente. |

Se puede utilizar por analogía. |

|

Por sus efectos vinculan a todos los casos futuros y similares. |

Por sus efectos vinculan desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano o cuando lo establezca la misma norma (vacatio legis). |

Un aspecto que resulta necesario precisar es que las causas para la incorporación del precedente judicial vinculante en nuestro sistema jurídico radican claramente en la necesidad de garantizar la coherencia del orden jurídico, la igualdad jurisdiccional, la estabilidad y la previsibilidad o predictibilidad de las decisiones judiciales, sobre todo, si se trata de casos que tienen similitudes y que se repiten continuamente en el tiempo, constituyéndose así en una herramienta para dar una seguridad jurídica dentro del orden jurídico que nos rige. Al respecto, Carlos Bernal Pulido afirma que:

“El carácter de precedente a las sentencias judiciales es imprescindible para garantizar: 1.- La coherencia del sistema jurídico.- Si se ha decidido en el pasado un caso de determinada manera de acuerdo con el derecho, es coherente que hoy sea obligatorio decidir del mismo modo un caso idéntico o similar; 2.- Su estabilidad.- La estabilidad de todo sistema jurídico exige la permanencia en el tiempo de las reglas jurídicas relativas a la aplicación del derecho a los casos concretos y la uniformidad de su aplicación; y, 3.- El respeto del principio de igualdad.- El derecho debe tratar del mismo modo a los sujetos implicados en casos idénticos o similares, anteriores, presentes y futuros”13.

IV. PASOS PARA LA APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL VINCULANTE

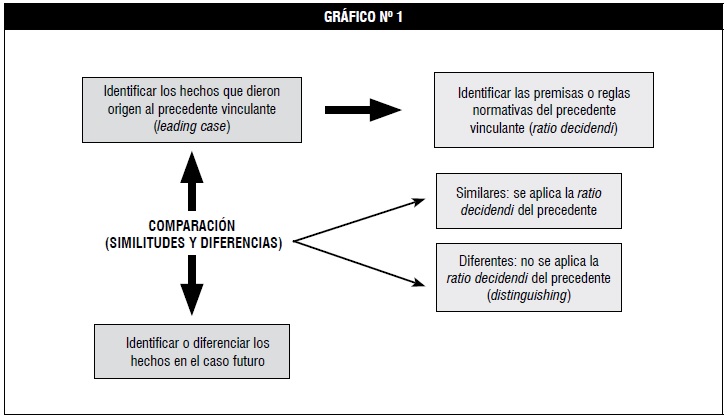

Este acápite pretende explicar de una forma pedagógica cómo es el procedimiento que debe respetar escrupulosamente el juez inferior para la aplicación o no de un precedente judicial o pleno casatorio civil, como también se le conoce, para lo cual hemos elaborado una secuencia en una forma práctica y sencilla, la cual pasamos a explicar de manera sucinta:

i) Primer paso: identificar las circunstancias fácticas que rodean al precedente vinculante, es decir, debe verificar y entender claramente los hechos que fueron tomados en consideración en el razonamiento judicial expuesto en el precedente judicial realizado por la Sala Plena de los jueces civiles de la Corte Suprema. A estos hechos se les denomina en el Derecho angloamericano como Leading Case o simplemente primer caso, siendo entendido como el caso a partir del cual se fija el precedente vinculante; el caso que constituirá el primer precedente de una materia que jalará a las demás.

ii) Segundo paso: identificar del texto normativo del precedente vinculante cuál es aquella parte que despliega el efecto normativo para la aplicación futura por parte de los jueces. Nos referimos a la denominada ratio decidendi o razón suficiente, como también se le conoce. Esta es entendida como aquella parte de la sentencia en la que se expone una formulación general del principio o regla jurídica que constituye la base de la decisión específica, precisa o precisable que adopta el Tribunal Constitucional y que, como es obvio, es determinante para resolver la litis14. La vinculación que emana de ella la hace aplicable en todos los casos futuros que tengan supuestos de hecho idénticos o análogos. Su identificación es clara en nuestro sistema jurídico, ya que es la misma Corte Suprema la que indica en forma expresa qué parte de la sentencia misma tiene ese carácter vinculante, en la medida que la propia norma procesal así lo establece15.

iii) Tercer paso: realizar la comparación o constatación de los hechos fácticos del precedente con los hechos fácticos del nuevo caso (tertio comparation). Ello permite al juez verificar si ambos casos son iguales o similares, o, por el contrario, existe entre ambos alguna diferencia sustancial. No olvidemos que la comparación es una condición sustancial para aplicar o no el precedente judicial y es que el nuevo caso debe ser homólogo al que dio origen al precedente, caso contrario, no podrá aplicarse; así lo expreso el Tribunal Constitucional en la STC Exp. Nº 24-2003-TC al comentar sobre el precedente constitucional, razonamiento que es plenamente aplicable al precedente judicial en comento; así, afirmó: “El uso de los efectos normativos y la obligación de aplicación de un precedente vinculante depende de: a) La existencia de similitudes fácticas entre el caso a resolver y aquel del que emana el precedente”.

Sobre este último punto, tenemos lo señalado por Amaury A. Reyes Torres, quien certeramente afirma que:

“No todos los casos son iguales, por ello, dentro de la práctica jurisdiccional, tanto los jueces como los litigantes, deben distinguir entre el caso que dio lugar al precedente y el caso en conocimiento. Un precedente se aplica cuando exista un caso análogo bajo el conocimiento de un juez y por lo tanto debe ser resuelto en ocasión que reúne características análogas a aquel respecto del cual resultó la norma de derecho que resulta aplicable. De modo que se debe contrastar los del caso en curso respecto de los hechos del caso con cierta similitud”16.

iv) Cuarto paso: aplicar o no la ratio decidendi del precedente vinculante al caso concreto. Este paso es en definitiva la conclusión a la que arriba el juez luego de realizar la comparación fáctica entre el primer caso y el que está por resolver, ya que de encontrar similitudes o igualdad fáctica entre ambos, aplicará el precedente vinculante (premisa normativa-razón suficiente); lo contrario, es decir, de encontrar que no se da la identidad o analogía del caso por existir diferencias sustanciales, negará la aplicación del precedente constitucional vinculante (es decir, distinguish) y procederá a resolver el caso según su criterio jurisdiccional.

En suma, podemos afirmar que la concurrencia de dicha similitud entre los casos obliga al juez del caso concreto a la aplicación de la ratio decidendi del precedente por sus efectos vinculantes que emanan17, dejando en claro que es el juez del caso futuro quien decide razonablemente si aplica o no el precedente al caso concreto, por el contrario, si verifica que en el caso materia de litis no se dan los supuestos de hecho idénticos o análogos a los que dieron origen al precedente, debe consecuentemente resolver al margen del precedente judicial; claro está, que ello implica que dicha decisión debe realizarse dentro del marco garantista de la debida motivación, la que exige una justificación amplia y suficiente de las razones que lo llevan a apartarse del mismo, en ese sentido, se habla del distinguishing como técnica complementaria de la aplicación del precedente vinculante mismo, la cual abordaremos más adelante.

En síntesis graficaremos el procedimiento que debe seguir el juez para la aplicación de la técnica del precedente judicial vinculante (ver gráfico Nº 1).

V. LA TÉCNICA DEL DISTINGUISHING Y SU RELACIÓN CON EL PRECEDENTE JUDICIAL

En la construcción de la teoría del precedente judicial civil y la intensidad de la influencia que este ejerce sobre la decisión de los jueces en caso sucesivo, encontramos técnicas de las cuales los jueces se sirven para evitar o evadir el vínculo del precedente mismo, y como lo afirma Michele Taruffo, “son tales como para hacer dudar de la existencia de un vínculo jurídico efectivamente operante”18. Entre ellos el más importante toma la denominación de distinguishing, el cual tiene su origen en el Derecho anglosajón, pero que en sí no es una apartamiento directo del precedente, sino es parte de la aplicación misma del precedente judicial, ello lo explicaremos a continuación.

El distinguishing es la técnica a través de la cual el juez del caso concreto declara que no considera aplicable un determinado precedente judicial vinculante respecto de la situación en examen porque no concurren los mismos presupuestos de hecho que han justificado la adopción de la regla que estará obligado a aplicar19. Para ello debemos aclarar que no siempre son suficientes las diferencias fácticas entre los casos homologados para la inaplicación del precedente a través del distinguishing, ya que los hechos no fundamentales o irrelevantes no tornan casos desiguales, por el contrario, la distinción fáctica debe revelar una justificación convincente, capaz de permitir el aislamiento del caso objeto del juicio frente al precedente, es decir, debe ser relevante para su distinción.

Así, tenemos que Luiz Gulherme Marinoni explica el procedimiento del distinguishing señalando que es “necesario (…) delimitar la ratio decidendi, considerando los hechos materiales del primer caso, o sea, los hechos que fueran tomados en consideración en el razonamiento judicial como relevantes para encontrar la decisión. De modo que, el distinguishing revela la demostración entre la diferencias fácticas entre los casos o la demostración de que la ratio del precedente no se ajusta al caso que nos ocupa, una vez que los hechos de uno y otro son diversos”20. La diferencia fáctica debe revelar una justificación indiscutible, capaz de permitir el aislamiento del caso objeto del juicio frente al precedente. Así, tenemos lo vertido por la Corte Constitucional colombiana en la Sentencia T-960 del 2001, donde afirmó respecto a esta técnica:

“El Juez puede inaplicar la jurisprudencia a un determinado caso posterior cuando considere que las diferencias relevantes que median entre este segundo caso y el caso precedente exigen otorgar al segundo una solución diferente”.

El doctor Juan Monroy Gálvez aclara certeramente que la técnica del distinguishing no es una excepción al precedente vinculante, es más bien un complemento de aquel, ya que ingresa a analizar los elementos constitutivos del precedente mismo, a fin de encontrar en él elementos que determinen su inaplicación para el caso concreto. En puridad, el distinguishing es simplemente la aplicación misma de la técnica del precedente judicial, por tanto hay una exigencia mayor de motivación, en cuanto el juez debe exponer razones válidas y razonables para distinguir los casos y determinar que son casos distintos con base en diferencias sustanciales, debiendo dar una solución distinta al de la ratio decidendi del precedente, así lo expresa Carlos Bernal, quien sostiene:

“(…) a pesar de que existan similitudes entre el caso que se debe resolver y uno resuelto anteriormente por una alta Corte, ‘existan diferencias relevantes no consideradas en el primero y que impiden igualarlos’. Este supuesto se corresponde con el dinstinguish del Derecho anglosajón. El juez puede inaplicar la jurisprudencia a un determinado caso posterior cuando considere que las diferencias relevantes que median entre este segundo caso y el caso precedente exigen otorgar al segundo una solución diferente. La Corte solo indica acertadamente que la similitud o diferencia decisiva debe referirse a la ratio decidendi del primer caso. El tratamiento debe ser igual, si la ratio decidendi del primer caso puede aplicarse al segundo, porque este puede subsumirse bajo el supuesto de hecho de aquella. Si esta subsunción no es posible, el juez deberá apartarse de la ratio decidendi del primer caso, introducir una excepción a ella o fundamentar una nueva para el segundo caso”21.

En ese sentido, la diferenciación no supone un desconocimiento ni debilidad del precedente judicial civil vinculante, sino una diferenciación que puede llevar al inicio de una línea jurisprudencial que puede ser o no confirmada por la Corte, siempre que las razones hayan sido convincentes para ella y sobre todo relevantes. Resaltamos el hecho de que el distinguishing no colisiona en nada con el tenor literal del artículo 400 del Código Procesal Civil, en la medida que no se aparta en estricto del precedente, más bien lo consolida, ya que coadyuva a la buena aplicación del precedente judicial mismo.

Sin embargo, es claro que de ocurrir un exceso de distinciones, pueda ser señal de un debilitamiento de la autoridad del mismo precedente (very distinguishing), pero ello solo se verá en la experiencia misma de su aplicación.

VI. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA: UN EJEMPLO A SEGUIR

Después de haber desarrollado la teoría del precedente judicial vinculante peruano, pasamos aplicar dicha técnica al caso concreto que se viene debatiendo en el Exp. Nº 3963-2007, tramitado ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, y así poder determinar si la sentencia de vista recaída en ella fue acertada o no, desde un punto de vista argumentativo; para ello seguiremos el procedimiento desarrollado en el punto V del presente artículo.

1. Primer paso: en primer orden debemos conocer los hechos que dieron origen al precedente judicial expuesto en el Quinto Pleno Casatorio Civil (leading case) y a partir de lo cual debemos identificar las circunstancias fácticas importantes y resaltantes que rodean dicho precedente judicial. Así, tenemos que con fecha 16 de mayo de 2006, el demandante Rodríguez Sánchez de la Cruz interpuso demanda de nulidad de acto jurídico contra la Asociación de Vivienda Chiclón, teniendo como pretensión principal: la nulidad por la falta de manifestación de voluntad del agente y adolecer de simulación el acto jurídico contenido en la asamblea general extraordinaria de fecha 10 de octubre de 2004, en el que se decidió el nombramiento del comité eleccionario que nombra como presidente del consejo directivo a Homero Castillo Alva y 9 personas componentes del mismo cuerpo asociativo para el periodo 2004-2007; y como pretensión accesoria: la nulidad del acto jurídico contenido en el acta de asamblea general extraordinaria de fecha 2 de octubre de 2005 referente a la aprobación de otorgamientos de poderes amplios y generales a Homero Castillo Alva y la nulidad de los asientos registrales de los citados actos jurídicos inscritos en la Partida Electrónica Nº 01975773 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Fundamenta su pretensión alegando ser socio de la asociación y que tomó conocimiento de que el señor Homero Castillo Alva había inscrito una junta directiva en forma fraudulenta y que convocó a los asociados para la realización de una asamblea general extraordinaria de asociados de fecha 10 de octubre de 2004, señalando que se había designado a don Ricardo Palencia Torres como presidente del comité electoral que llevó a cabo el proceso eleccionario; sin embargo, el acto es fraudulento, ya que no participaron en dicha asamblea gran cantidad de asociados que se mencionan en las referidas actas, incurriendo en una falta de manifestación de voluntad, acarreando la nulidad del mismo, siendo que no fueron convocadas bajo las formas establecidas en el Estatuto.

De lo anterior debemos identificar los hechos fácticos resaltables que dieron origen al precedente contenido en el Quinto Pleno Casatorio Civil, los cuales resumimos en el cuadro Nº 2.

|

CUADRO Nº 2 PREMISAS FÁCTICAS DEL QUINTO PLENO CASATORIO CIVIL |

|

|

PREMISAS GENERALES |

PREMISAS ESPECÍFICAS |

|

a) El caso debe referirse a la nulidad de acto jurídico contenido en una decisión de asamblea general extraordinaria de una asociación. |

a.1) Alega alguna de las causales de nulidad de acto jurídico. |

|

a.2) Las decisiones de la asamblea tienen como finalidad transferir bienes de la asociación. |

|

|

b) Solicita la cancelación de los asientos registrales. |

b.1) Como consecuencia de la nulidad de los actos de decisión de la asamblea, solicita la cancelación de los actos jurídicos que dieron origen las asambleas cuestionadas. |

Estos son los elementos fácticos que deben ser contrastados con los hechos dados en el proceso futuro, ya que deben existir similitudes o analogías entre ambos para poder aplicar la premisa jurídica vinculante del Quinto Pleno Casatorio Civil; caso contrario no estaríamos ante un supuesto que obligue la aplicación de dicho precedente.

2. Segundo paso.- Seguidamente, procederemos a identificar el texto del precedente que despliega el efecto normativo para su aplicación futura, en otras palabras, la ratio decidendi. En este punto, a diferencia de la experiencia anglosajona o norteamericana, la experiencia peruana ha optado por una fórmula sui géneris, siguiendo la línea marcada por el Tribunal Constitucional en sus precedentes constitucionales, y es que es la misma Corte Suprema la que indica en forma expresa, en el mismo precedente judicial civil, cuáles son las premisas que tienen los efectos normativos y vinculantes. En el caso específico del Quinto Pleno Casatorio (Casación Nº 3189-2012-Lima Norte) se verificó que el tema en debate fue el de determinar si la impugnación de acuerdo de una persona jurídica sin fines de lucro que se encuentra regulada en el artículo 92 del Código Civil puede o no ser sustituida por una pretensión de nulidad de acto jurídico; es así que luego del debate se extrajeron del caso concreto seis premisas normativas sustantivas y procesales vía interpretación, y son las que tienen carácter vinculante.

“1. La impugnación de todo acuerdo emitido por una asociación civil, persona jurídica no lucrativa, se fundamenta de manera obligatoria e insoslayable en base a lo dispuesto en el artículo 92 del Código Civil, conforme a los métodos sistemáticos que permiten observar adecuadamente el principio de especialidad de la norma.

2. El procedimiento predeterminado por ley para la tramitación de la pretensión de impugnación de acuerdo de la asociación civil, regulada en el artículo 92 del Código Civil de 1984, es en la vía abreviada y de competencia del Juzgado Civil.

3. Se encuentran legitimados para impugnar el acuerdo asociativo, tal como señala el artículo 2 del Código Civil, el asociado que asistió a la toma de acuerdo si dejo constancia de su oposición en el acta respectiva, los asociados no concurrentes, los asociados que fueron privados ilegítimamente de emitir su voto, así como el asociado expulsado por el acuerdo impugnado.

4. Los legitimados antes precisados no pueden interponer indistintamente pretensiones que cuestionen los acuerdos asociados, en el Libro II del Código Civil u otras normas, fuera del plazo previsto en el artículo 92 del citado cuerpo normativo; solo y únicamente pueden impugnar los acuerdos de la asociación civil en base al citado artículo 92 que regula la pretensión de impugnación de acuerdos de asociación.

5. Toda pretensión impugnatoria de acuerdo de asociación civil debe realizarse dentro de los plazos de caducidad regulados en el artículo 92 del Código Civil, esto es:

5.1. Hasta 60 días a partir de la fecha del acuerdo.

5.2. Hasta 30 días a partir de la fecha de inscripción del acuerdo.

6. El juez que califica una demanda de impugnación de acuerdo asociativo, fundamentado en el Libro II del Código Civil u otra norma que pretenda cuestionar la validez del acuerdo, puede adecuar esta, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, siempre y cuando, conforme al petitorio y fundamentos de hecho, se cumplan los requisitos previstos en el artículo 92 del Código Civil. Sin embargo, si los plazos previstos en la norma acotada se encuentran vencidos, ello no podrá realizarse, dado que se ha incurrido en manifiesta falta de interés para obrar de la parte demandante, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 427 del Código Procesal Civil, al interponerse la demanda fuera del plazo establecido en la norma vigente, lo cual es insubsanable, correspondiendo la declaración de improcedencia de la demanda incoada”.

3. Tercer paso.- A continuación realizaremos la comparación o constatación de los hechos fácticos del Quinto Pleno Casatorio con los hechos fácticos que se dieron en el Exp. Nº 3963-2007 y que fuera abordado por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Así tenemos que de la lectura de la sentencia se evidencian los siguientes sucesos: con fecha 20 de diciembre de 2002, el demandante Oscar Jesús Pérez Ambrosio interpuso demanda de nulidad de acto jurídico, cuya pretensión principal era que se declare la nulidad del acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de la Comunidad Campesina de Jicamarca realizada con fecha 5 de octubre de1999, por medio del cual se acordó otorgar facultades al señor Dionisio Huapaya Jiménez, para que suscriba la minuta y escritura pública de transferencia de terrenos comunales de la Comunidad Campesina de Jimacarma a favor del señor Filmar Daniel Ruiz de la Cruz, por las causales de: a) falta de manifestación de voluntad del agente; b) el objeto jurídicamente imposible; c) fin ilícito; d) simulación absoluta; y e) contravención al orden público y las buenas costumbres; y, como pretensión accesoria: se ordene la cancelación del poder inscrito en el Registro de Mandatos y Poderes del Registro de Personas Jurídicas de Lima. El demandante expone en su fundamentación fáctica que la referida asamblea nunca se llevó a cabo y que, aun si se hubiese llevado a cabo, el acuerdo no fue adoptado por la votación calificada prevista en el artículo 7 de la Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, para la enajenación de tierras comunales, pues muchas de las firmas que aparecían en el acto habían sido falsificadas.

Acto seguido, procederemos a realizar un cotejo entre ambos casos: el que dio origen al Quinto Pleno Casatorio y el caso concreto que se visualiza del proceso tramitado en el Expediente Nº 3963-2007 y que ha sido descrito en el párrafo anterior, de lo cual se evidencia a primera vista que se trataría de supuestos fácticos reales similares, pero no en su totalidad, ya que en dicha contrastación se da un elemento diferenciador, el mismo que fue observado por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual graficaremos a continuación (ver cuadro Nº 3).

|

CUADRO Nº 3 COMPARACIÓN FÁCTICA ENTRE EL QUINTO PLENO CASATORIO Y EL CASO FUTURO (EXP Nº 3963-2007) |

|||

|

QUINTO PLENO CASATORIO |

EXPEDIENTE Nº 3963-2007 |

||

|

PREMISAS GENERALES |

PREMISAS ESPECÍFICAS |

PREMISAS GENERALES |

PREMISAS ESPECÍFICAS |

|

a) El caso está referido a la nulidad de acto jurídico contenido en una decisión de asamblea general extraordinaria de una asociación (persona jurídica sin fines de lucro). |

a.1) Alega algunas de las causales nulidad de acto jurídico. |

a) El caso está referido a la nulidad de acto jurídico contenido en una decisión de asamblea general extraordinaria de una comunidad campesina. |

a.1) Debe alegarse algunas de las causales de nulidad de acto jurídico. |

|

a.2) Las decisiones de la asamblea tienen como finalidad transferir bienes de la asociación. |

a.2) Las decisiones de la asamblea tienen como finalidad transferir bienes de la comunidad campesina. |

||

|

b) Solicita la cancelación de los asientos registrales. |

b.1) Como consecuencia de la nulidad de los actos de decisión de la asamblea, solicita la cancelación de los actos jurídicos que dieron origen la asamblea cuestionada. |

b) Solicita la cancelación de los asientos registrales. |

b.1) Como consecuencia de la nulidad de los actos de decisión de la asamblea, solicita la cancelación de los actos jurídicos que dieron origen las asambleas cuestionadas. |

El elemento diferenciador es que en el primer caso aborda la impugnación de un acuerdo de asamblea extraordinaria de una asociación y el caso concreto-posterior se cuestiona el acuerdo de las asambleas extraordinarias de comunidades campesinas, aclarando en que los demás elementos son totalmente similares, como se puede ver en el cuadro elaborado. Esta situación diferenciadora debe ser analizada por el juez, ya que la técnica del precedente judicial exige claramente ello, con la finalidad de poder delimitar si dicha disconformidad es esencial y consustancial, ya que traería por lógica la conclusión de que no se trata de un caso similar u homólogo al Quinto Pleno Casatario Civil, por ende, no es exigible la ratio decidendi del precedente judicial, ya que escapa a su alcance (se realizaría un distinguishing). Por el contrario, si la divergencia entre ambas instituciones es ligera y tenue, ello permitiría concluir y subsumir el hecho presente en el del Quinto Pleno Civil, lo que permitiría aplicar el pleno casatorio en mención.

Centrémonos, entonces, en las similitudes y divergencias entre la asociación que regula el Código Civil peruano y la comunidad campesina, para ello hemos elaborado un cuadro ilustrativo (ver cuadro Nº 4).

|

CUADRO Nº 4 |

|

|

ASOCIACIÓN |

COMUNIDAD CAMPESINA |

|

Es una persona jurídica de interés privado. |

Es una persona jurídica de interés público para el Estado y la sociedad. |

|

Está integrada por personas naturales y jurídicas. |

Solo pude ser integrada por personas naturales, específicamente por familias que habitan y controlan determinados territorios que se encuentran ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo multisectorial. |

|

Su acto fundacional se sustenta en la voluntad privada de sus miembros. |

El acto fundacional no se sustenta en la voluntad de sus miembros, por el contrario, tiene una existencia legal que reconoce su origen histórico. |

|

No tienen fines de lucro y su finalidad puede ser buscar el beneficio de sus miembros o de terceros (fines generalmente altruistas). |

No tienen fines de lucro y su finalidad siempre será el beneficio de sus miembros y del país (artículo 2 de la Ley Nº 24656 - Ley General de Comunidades Campesinas). |

|

Tienen como regla general la libertad para contratar y transferir sus bienes inmuebles sin limitación alguna, solo se exige cumplir con la formalidad de expresión de su manifestación. |

No pueden transferir la propiedad de sus tierras a terceros, debido a su naturaleza misma, solo se permite de manera excepcional, pero para ello debe darse dos presupuestos: i) la existencia de acuerdo previo de por lo menos dos tercios de sus miembros calificados en asamblea general; y ii) debe ser aprobada por ley fundada en el interés de la comunidad y previo pago por adelantado (artículo 7 de la Ley Nº 24656 - Ley General de Comunidades Campesinas). |

|

Los bienes inmuebles de la asociación son embargables, prescriptibles por ser propiedades privadas. |

Los bienes inmuebles y tierras son inembargables, imprescriptibles e inalienables (artículo 7 de la Ley Nº 24656 - Ley General de Comunidades Campesinas). |

|

Se encuentra regulada en el Código Civil. |

Tiene una regulación propia y especial, como es la Ley Nº 24656 - Ley General de Comunidades Campesinas y su Reglamento. |

De la visualización del cuadro comparativo, es claro que las diferencias son totalmente sustanciales, ya que estamos ante una persona jurídica de derecho privado como es la asociación y una institución de interés público, por tanto, como es lógico, las impugnaciones de sus acuerdos arribados en asambleas generales tienen una connotación diferentes, ya que el interés para cuestionarlos puede recaer, en el caso de las asociaciones, en sus miembros y en aquellos que se ven afectados directamente con dicha decisión, y en el caso de los acuerdos de asamblea general en las comunidades campesinas, pueden ser impugnados por un miembro o terceros, tenga o no interés directo en el acuerdo arribado, e incluso por alguna institución del propio Estado, ello debido a que su naturaleza es de interés público. Aunando a la distinción hecha, ambos tienen un tratamiento legal distinto, sobre todo en el tratamiento de sus bienes inmuebles en cuanto a la transferencia misma, que es justamente lo que se pretende cuestionar en los dos casos bajo análisis con las impugnaciones de los acuerdos de sus máximos órganos (Quinto Pleno Casatorio y Exp. Nº 3963-2007); en uno hay libertad de transferir sus bienes (asociación) e incluso pueden ser embargados y declarar la prescripción a favor de terceros, en el otro existe imperativamente una prohibición de transferencia, salvo la excepción plenamente justificada.

4. Cuarto paso.- Analizadas las diferencias entre el caso expuesto en el Expediente Nº 3963-2007 y los hechos expuestos en el Quinto Pleno Casatorio Civil, y concluyendo que son totalmente distintos, por tanto, en aplicación de la técnica distinguishing, no se puede aplicar (al menos de carácter obligatorio) las premisas normativas vinculantes del Quinto Pleno Casatorio que establecían que debía considerarse dicha nulidad de acto jurídico como una impugnación de acuerdo y tramitarla conforme al artículo 92 del Código Civil; por ende, queda habilitado el juez para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia aplicó de una manera correcta y a través de un razonamiento sencillo pero sustancial la técnica del precedente judicial vinculante y la del distinguishing, al realizar previamente una diferenciación entre los hechos ocurridos en el Quinto Pleno Casatorio y en el caso bajo análisis, analizando las discrepancias y concluyendo de manera contundente que estas eran sustanciales (ver considerando tercero de la sentencia de vista). Dicho colegiado expuso como diferencias sustanciales las siguientes: (i) las comunidades campesinas no pueden ser asimiladas a las asociaciones, pues carecen de un acto fundacional voluntario; (ii) las comunidades campesinas no pueden ser asimiladas a las asociaciones en tanto aquellas tienen “una existencia ancestral anterior a sus miembros y reconocida por el Estado”; (iii) las comunidades campesinas no pueden ser asimiladas a las asociaciones en tanto que aquellas encuentran sustento, fundamentalmente, en su ley especial, Ley General de Comunidades Campesinas, mientras que estas lo encuentran en el Código Civil; (iv) las comunidades campesinas no pueden ser asimiladas a las asociaciones, tan es así que se encuentran registradas en libros distintos; (v) ambas instituciones tienen un tratamiento distinto de disolución y liquidación. Concluyendo que no es aplicable el Quinto Pleno Casatorio, lo cual es totalmente válido, demostrando así cómo debe aplicarse la técnica del precedente judicial en casos futuros.

VII. A MODO DE REFLEXIÓN

De acuerdo a lo anterior, es claro que en nuestro país se ha venido fortaleciendo la obligatoriedad de los precedentes judiciales vinculantes contenidos en los plenos casatorios civiles, constituyendo en sí mismos una certeza a la comunidad jurídica respecto al actuar de los jueces civiles, en referencia a los casos iguales o similares que se presentan en la praxis jurídica, en la medida que garantiza no solo la seguridad jurídica, sino también la vigencia del principio de igualdad jurisdiccional que tienen los justiciables ante casos totalmente iguales o similares; empero, hay que reconocer que ello implica toda una técnica que todos los operadores deben saber, cumpliendo las etapas correspondientes para determinar si el caso es o no similar y, por ende, debe aplicase o no la ratio decidendum del precedente, permitiéndose de manera excepcional apartarse del mismo a través del distinguishing.

REFERENCIAS BIBLIGRÁFICAS

BERNAL PULIDO, Carlos. “El precedente en Colombia”. En: Revista de Derecho del Estado. Nº 21. Colombia, diciembre del 2008.

REYES-TORRES, Amaury. “El precedente y el Tribunal Constitucional: una aproximación” Working Paper 6/2013-AART, noviembre del 2013. En: <https://independent.academia.edu./AauryAReyesTorres>.

GUILHERME MARINONI, Luiz. Los precedentes obligatorios. Palestra, Lima, 2013.

GRANDEZ CASTRO, Pedro P. “Las peculiaridades del precedente constitucional en el Perú”. En: AA.VV. Estudios al precedente constitucional. Palestra, Lima, 2007.

ITURRALDE, Victoria. “Precedente judicial”. En: Eunomía. Revista en cultura de la legalidad. Nº 4, marzo-agosto de 2013.

LANCHEROS-GAMEZ, Juan Carlos. “El precedente constitucional en Colombia y su estructura argumentativa: síntesis de las experiencias de un sistema de control mixto de constitucionalidad a la luz de la ST T 292 del 2006 de la Corte Constitucional”. En: Dikaion. Año 26, Vl, 21, Nº 1, Universidad de La Sabana (Chía), Colombia, junio del 2012.

MORAL SORIANO, Leonor. El precedente judicial. Marcial Pons y Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid-Barcelona, 2002.

MONROY GÁLVEZ, Juan. “Apuntes sobre la doctrina del precedente y su influencia en el civil law”. En: Hechos de la Justicia. Año 4-5, Lima.

RODRÍGUEZ SANTANDER, Roger. “El precedente constitucional en el Perú: el poder de la historia y la razón de los derechos”. En: Estudios al precedente constitucional. Palestra, Lima, 2007.

SÁENZ DÁVALOS, Luis. “El precedente constitucional vinculante” (ponencia). En: Jornada de Derecho Constitucional. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=EtAUwZPkGeo>.

SALINAS ARENAS, Martha. “El precedente en la doctrina judicial sobre la sustitución constitucional”. En: Iter ad veritatem. Nº 10, Bogotá, Colombia, 2012.

TARUFFO, Michele. En: Comentarios a los precedentes vinculantes. Grijley, Lima, 2010.

________________________

* Magistrado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional

1 Dicho pleno casatorio fue publicado en el diario oficial El Peruano, el 22 de enero del 2008.

2 La sentencia de vista tuvo tres votos en mayoría para confirmar la fundabilidad de la sentencia de primera instancia, contando con las firmas de los magistrados Martínez Maraví, Tapia Gonzales y Zea Villar, siendo que el primero de los mencionados emitió un voto singular. Así como también existió un voto en discordia por parte del juez Soller Rodríguez, quien argumentó que en el caso debió aplicarse el Quinto Pleno Casatorio Civil y, por ende, debió emitirse una sentencia inhibitoria, revocando la sentencia de primera instancia y modificando la misma debió declararse improcedente la demanda.

3 Esta jurisprudencia marca un hito en la medida que sigue el lineamiento marcado en la justicia constitucional, donde se viene dando con mayor amplitud y desarrollo los apartamientos de los precedentes constitucionales vinculantes, sobre todo en lo referido al precedente constitucional de Rosalía Huatuco Huatuco sobre reposición laboral.

4 GRANDEZ CASTRO, Pedro P. “Las peculiaridades del precedente constitucional en el Perú”. En: AA.VV. Estudios al precedente constitucional. Palestra, Lima, 2007, p. 80.

5 Un aspecto que debemos precisar para entender este punto es la clasificación que realiza la doctrina de los precedentes judiciales en general, la que se realiza en función de la eficacia y la intensidad de la influencia que él ejerce sobre las decisiones de casos sucesivos similares o iguales que se den en el futuro, así tenemos: a) El precedente persuasivo, denominado persuasive precedents, este es propio del sistema civil law, ya que reconoce los precedentes, pero cuya eficacia solo es persuasiva, en la medida que no obligan a los jueces, solo persuaden; el juez lo sigue, dependiendo de cuánto lo convenza, por tanto es discrecional y no obligatorio ni riguroso. b) El precedente vinculante o denominado binding precedents, que se considera típico del sistema common law, y es el que obliga a los demás jueces a aplicarlo en caso de presentarse futuramente situaciones similares o iguales. Aquí existen dos sub sistemas: (i) absoluto, el que no permite excepción alguna para apartarse del mismo por parte del juez cuando tiene un caso similar o igual, por el contrario, es obligatorio tan igual que una ley; y (ii) relativo, aquí el juez dispone de cierta discrecionalidad respecto al precedente: este podrá ser usado, pero solo en cuanto al juez sucesivo se persuada de la oportunidad de hacerlo, pero debe motivar la razón de su apartamiento.

6 Ver MORAL SORIANO, Leonor. El precedente judicial. Marcial Pons y Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid-Barcelona, 2002, p. 15.

7 Michele Taruffo en su artículo “Dimensiones del precedente judicial” explica este fenómeno afirmando: “Con todo, resulta fundada la constatación de que el precedente es un fenómeno extremadamente difundido, presente e importante también en los ordenamientos del civil law. Sin embargo, parece evidente la falta de adecuación a una teoría general del precedente sea solo una versión adaptada de la teoría (o de una teoría) del precedente del common law. Una teoría del precedente que aspire a ser general y, por tanto, a tener alguna utilidad heurística en más de un ordenamiento, debería, por el contario, partir de la premisa de que el precedente existe en ordenamientos históricos y estructuralmente disímiles, y que esta presenta características diferentes en los distintos ordenamientos. Tal teoría debería servirse de conceptos amplios y diferenciados, capaces de reconducir a una relativa unidad de fenómenos que representan múltiples particularidades. En: AA.VV. Comentarios a los precedentes vinculantes. Grijley, Lima, 2010, p. 7.

8 Cit. por ITURRALDE, Victoria. “Precedente judicial”. En: Eunomía. Revista en cultura de la legalidad. Nº 4, marzo-agosto, 2013, p. 195.

9 Ver RODRÍGUEZ SANTANDER, Roger. “El precedente constitucional en el Perú: el poder de la historia y la razón de los derechos”. En: Estudios al precedente constitucional. Palestra, Lima, 2007, p. 55.

10 Ver la ponencia del doctor Luis Sáenz Dávalos denominada “El precedente constitucional vinculante” expuesta en la Corte Superior de Lima en la Jornada de Derecho Constitucional. Ver <https://www.youtube.com/watch?v=EtAUwZPkGeo>.

11 Ver. TARUFFO, Michele. Ob. cit., p. 8.

12 Ver GUILHERME MARINONI, Luiz. “Los precedentes obligatorios”. Palestra, Lima, 2013, p. 374.

13 Ver TARUFFO, Michele. Ob. cit., p. 19-20.

14 Este sentido fue explicado por MONROY GÁLVEZ, Juan. “Apuntes sobre la doctrina del precedente y su influencia en el civil law”. En: Hechos de la Justicia. Año 4-5, Lima, Perú, p. 25.

15 Ver GUILHERME MARINONI, Luiz. Ob. cit., p. 376.

16 Cit. por SALINAS ARENAS, Martha. “El precedente en la doctrina judicial sobre la sustitución constitucional”. En: Iter Ad Veritatem. Nº 10, Bogotá, 2012, p. 197.

17 “Como es obvio en la dinámica del precedente constitucional una relación directa de la ratio decidendi con el caso concreto a solucionar, ya que el primero ampara su carácter de unidad indisoluble de la parte resolutiva, a tal punto que acoge sus notas de eficacia vinculante más allá del caso concreto y sus consideraciones pasan a ser cosa juzgada material. Ello significa que ante las mismas circunstancias de hecho, deben ser aplicadas para producir los mismos resultados de la sentencia a la que pertenecen, con lo que se garantiza en gran medida la coherencia del sistema por su conformidad con las decisiones anteriores”. Ver LANCHEROS-GAMEZ, Juan Carlos. “El precedente constitucional en Colombia y su estructura argumentativa: Síntesis de las experiencias de un sistema de control mixto de constitucionalidad a la luz de la ST T 292 del 2006 de la Corte Constitucional”. En: Dikaion. Año 26, Vl, 21, Nº 1, Universidad de la Sabana Chia, Colombia, junio del 2012, p. 173.

18 Ver TARUFFO, Michele. Ob. cit., pp. 19 y 20.

19 Este sentido fue explicado por MONROY GÁLVEZ, Juan. “Apuntes sobre la doctrina del precedente y su influencia en el civil law”. En: Hechos de la Justicia. Año 4-5, Lima, p. 25.

20 Ver GUILHERME MARINONI, Luiz. Ob. cit., p. 376.

21 Cit. por SALINAS ARENAS, Martha. Ob.cit., p. 197.

Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica

Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe